新丰台站集约化运营管理模式研究

陈洪亮,刘海兵,孙博

(中国铁路北京局集团有限公司 北京西站,北京 100055)

0 引言

目前我国铁路既有客站运营管理模式多为分专业分散管理,车站负责站区运输调度、站内客运服务、房建设备管理工作,车务、机务、电务、供电、车辆等部门分别按专业分区域自行管理。部分客站对局部专业、部门进行了集中管理。广州南站在本站管理的基础上,建立调度指挥中心集中管理沿线47个中间站,实现了多客站的集中管理;上海站在多客站集中管理的基础上,同上海申铁杰能信息科技有限公司分劈业务,将客运、设备分割管理,并建立统一的指挥中心,实现了分专业精细管理、同区域统一管理。

既有客站管理模式下,车务、机务、工务、电务、供电、车辆等专业间存在房屋、设备重复建设,信息不集中、不共享、不公开,日常生产作业和突发应急处置时联动能力不强等问题。因此,整合各专业生产生活资源,建立一体化、集约化、智能化客站管理模式,实现安全、效益的双向提升,是铁路部门进一步优化供给侧结构性改革的必经之路。

1 铁路客站集约化管理研究现状

近年来,我国学者从多个角度研究了客站集约化管理。过建钢[1]以中国铁路上海局集团有限公司实施的OSS客运设备设施运维支撑系统为案例,对高铁客站客运设备设施运维一体化、信息管理效果进行了分析、评价;李华良[2]利用BIM建立设施全生命周期管理模型,将设计阶段的模型成果转换为设施运维管理载体,实现了设施的集中管理,提升了设施运营管理的质量和效率;王丹[3]提出铁路客站建设的“集群管控”模式,解决了新时期铁路客站建设规模大、专业接口多、协调难度大、施工组织难的多重挑战;曾小旭等[4]建立了地铁网络化运营下的行车调度指挥,分析了地铁网络化运营阶段的行车管理特征与需求,提出了网络化运营条件下集中式控制中心的组织架构方案与行车管理模式。

2 新丰台站集约化运营管理模式

新丰台站规划为高速、普速混合车站,承担京石城际、京广高铁部分旅客列车以及京广、丰沙、京原、京九、京沪线旅客列车的始发终到作业和通过旅客列车到发作业,建成后将极大缓解北京西南部枢纽站运输压力[5]。新丰台站将以深入打造“畅通融合、绿色温馨、经济艺术、智能便捷”的现代化铁路客站枢纽为目标,以理念创新、管理创新、科技创新为驱动,全方位、深层次探索具有适应性、效率性的客站建设新举措。摒弃“跑马圈地,各自为政”的思想,打通各业务壁垒,按照“统一组织、资源综合、专业强化、集中管理”思路,统一整合车务、机务、工务、电务、供电、车辆等专业部门,实现条块管理的有机结合,建立站区生产生活集约化管理模式。

2.1 统一调度指挥

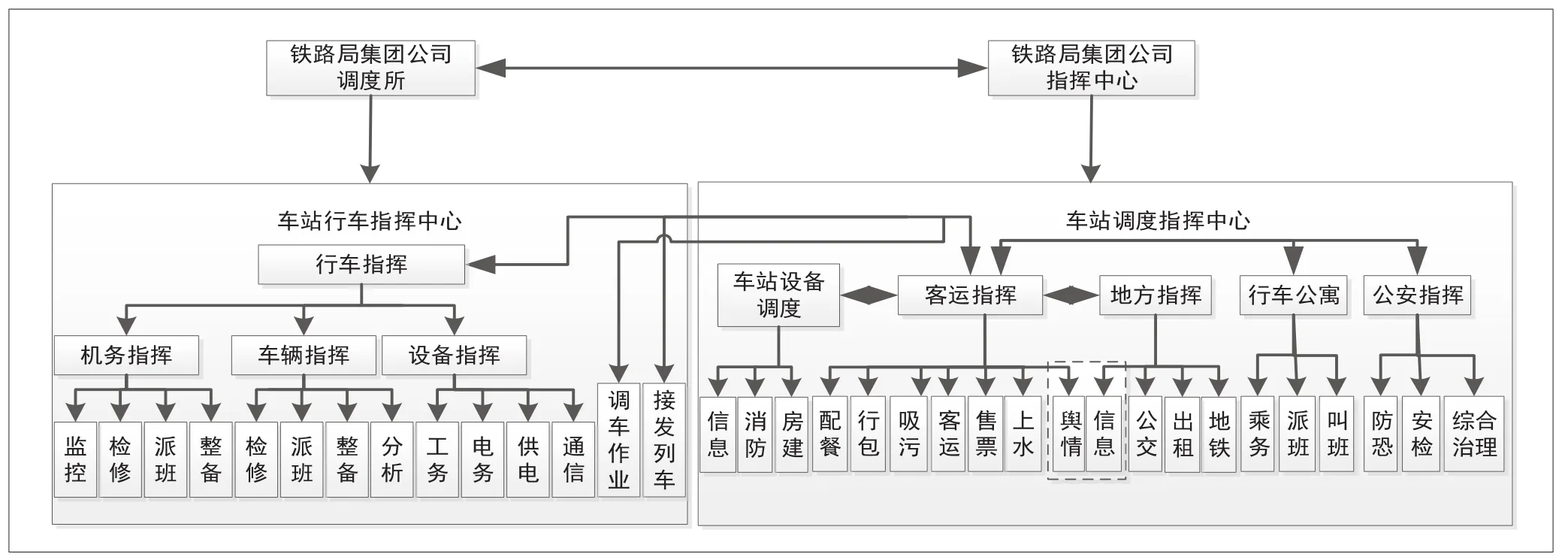

以提高生产效率、提升应急处置能力为目标,建立以调度集中统一指挥、行车单一指挥为中心的站区协调联动生产指挥体系(见图1)。设置行车指挥中心和调度指挥中心,两中心合署办公,设在同一指挥大厅。两中心向上与铁路局集团公司调度所、指挥中心联络,向下统一指挥各专业现场作业,形成站区级的调度指挥节点,有效解决现有客站各系统各自为战、协调效率低、部分岗位重复设置、用工成本高、作业地点分散、统一监管难等问题,实现由分散管理逐步向集中管理转变。

图1 新丰台站调度指挥体系

2.1.1 行车指挥中心

行车指挥中心整合车务、机务、工务、电务、供电、车辆等系统的设备部门和车站调车接发车岗位业务,形成由车务部门统一协调指挥,各专业协同办公的行车综合调度部门,实现车辆及运行环境的统一指挥和把控。行车指挥中心具体由行车指挥岗位统一调度,分设机务指挥、车辆指挥、设备指挥。其中机务指挥负责机车检修任务分派;车辆指挥负责车辆检修任务分派;设备指挥负责工务、电务、供电、通信设备的维修计划编制与分派。此外,行车指挥还兼顾车站调车与接发列车作业指挥。

2.1.2 调度指挥中心

调度指挥中心负责协调站区旅客运输、设备维保和安全管控,实现站区旅客运输的统一指挥和把控,分设车站设备调度、客运指挥、地方指挥、行车公寓、公安指挥。其中车站设备调度负责站区内房屋建设和设备设施的维修调度;客运指挥负责协调行包装卸、上水作业、客运乘降等一系列发车准备工作;地方指挥负责市政交通的接驳调度,并与客运指挥从车站和地方不同渠道共同对外发布舆情和列车运行信息;行车公寓负责各专业乘务的叫派班;公安指挥负责防恐防暴的日常监控及应急情况下的维稳调度工作。

2.2 统一作业组织

实行统一组织、集中天窗、集中施工和集中防护。集中站区内各系统维修人员,合理利用天窗时间,综合编制维修计划,建立计划统领、天窗统管的综合维修体系,有效提高天窗利用效率,简化业务流程和人力投入,最大化释放运输效能。同时利用高站台的中空设计,集中现场作业人员,实现站台上部旅客走行、站台下部职工作业的分流模式,提高车站空间利用率。

各驻站单位指挥人员在行车指挥中心和调度指挥中心集中办公,由车务部门牵头,统一组织点名交班、分配作业、巡视检查等,实现各单位指挥人员管控一体化,并依据各专业情况,实现人员的兼职并岗。

整合设备维修部门,成立综合维修车间,车站设备调度统筹协调部门、人员,实行综合一体化“大天窗”,打破传统施工申请作业流程,打通各维修专业壁垒,提高天窗利用率[6]。车务部门组织各设备部门研究制定施工计划、方案和措施,并组织实施;对不涉及行车组织的维修作业,全部移交设备指挥进行施工组织,车务指挥人员不参与施工作业,施工完毕后将设备交由行车指挥人员使用,减少非正常施工次数,降低天窗维修对运输能力的影响。

集中设置各系统防护人员,由车务部门统一负责,行车指挥中心不再单独设置工务、电务、供电等驻站防护人员;咽喉区两端设立综合维修专用通道(应急处置通道),供日常维修、应急处置使用;研发上线定位防护系统,动态采集列车运行数据信息,并将信息实时传递至现场作业人员,实现上线作业自动防护。

所有高站台采用中空设计,将作业人员集中至站台下部,减少站台表面建筑物,增大站台旅客使用空间。利用高站台内部空间修建一系列作业辅助设施:(1)在站台帽石外侧下方垂直修建隔离墙,隔离墙对应列车上水和吸污位置处安装推拉窗,同时在隔离墙内、站台帽石下方修建宽度为1.5 m的上水、吸污专用走行通道,上水、吸污人员作业时,站立在专用走行通道内,通过隔离墙推拉窗完成作业;(2)在站台两端修建贯穿两站台的专用走行通道,便于作业人员横向穿行站台;(3)建设中空站台,并将客运、公安、保洁等作业人员间休室及工具存放间集中设置在站台中空处,便于日常作业和集中管理;(4)利用站台中空区域集中建设综合管廊,实现设备运营维护的集中化。

2.3 统一旅客服务

从旅客需求出发,为旅客提供全流程服务。利用12306 APP等信息平台为旅客提供出行所需的各项前置服务,在站内设置信息化设备提高旅客候车舒适度,整合建立铁路、市政统一大数据平台,实现客流预测,辅助运能调整。

(1)打造旅客全流程服务模式。以旅客车票信息、身份信息、人脸信息为数据源,依靠图像识别、数据挖掘、蓝牙定位技术,打造全流程个性化旅客服务体系。扩充12306 APP功能,或利用公众号和小程序,实现自旅客购票起即推送车次正晚点、车型座位和重点旅客服务等信息,实现乘车信息的前置推送;旅客到达车站后可利用APP、小程序扫描车票二维码,获取导航、语音咨询等信息;在旅客进站验票时,关联旅客面部数据和车票信息,在候车区配套安装人脸识别摄像头及车次显示屏,旅客面对显示屏查询车次时,摄像头自动识别旅客面部信息,并在显示屏上推送旅客对应的车次信息,实现旅客服务信息的个性化推送;在重点区域设置导航机器人、导航问路机、全息人像引导等,实现个性化旅客服务,同时可减少客运人力投入。

(2)建立安检验票一体化模式。采用智能人物同检设备,在安检门上方加装摄像头及验票验证设备,安检的同时进行实名制信息核验,统一识别安检和验证验票信息,提高旅客进站效率。

(3)实现交通换乘一体化。进一步深化路地协同,加强与地方政府的深度对接,实现铁路与城市公共交通的“零换乘”。建立大数据信息共享平台,实现公交车、地铁、出租车根据铁路提供的旅客到发数据实时调整运能;推进与地铁安检互信,实现旅客在各交通体系间的无缝快速换乘;在旅客出站通道位置设置公交车信息显示屏,显示车站周边公交车发车方向、发车时刻、间隔时间等信息;在车站周边设置合理的网约车接驳区,方便旅客乘坐网约车。

2.4 统一应急管理

以提高联动效率、提升应急处置能力为目标,搭建站区级协调联动应急指挥生产体系,打破固有流程,实现应急处置效率的全面提升。

(1)集中办公。在站区划定区域(综合工区)供驻站设备单位集中办公,发生行车设备故障时,车务部门通知设备指挥,设备指挥提供最终行车限制条件。同时,取消传统纸质运统-46登记,由设备调度根据行车限制条件录入行车指挥系统,利用CTC3.0系统限制行车组织和列车运行,解决传统的登记纸质行车限制条件后仍需要人为卡控的问题。

(2)路地协同。车站调度指挥中心与地方政府部门资源共享,接入车站周边公交、地铁、出租、网约车等交通接驳实时信息平台,双方合署办公,统一发布舆情信息,第一时间掌握到发客流与交通接驳能力的匹配度,采取措施缓解车站周边客流压力。

2.5 统一管理制度

应用规章管理信息系统,划分中国铁路总公司、铁路局集团公司、站区3个层级,分别由各层级的规章管理部门负责对本层级规章制度进行修订完善、修建补废。由车站牵头组织各站区单位梳理汇总各专业规章,统一结合部、交叉重复规章,统一建立跨专业标准,提高不同专业人员现场作业的标准化。

2.6 统一办公生活

办公生活处所集中,优化配置,促进站区一体化管理。除必须分散设置的生产岗点外,其他办公生活处所集中设置,由车站负责统一对站区生产生活、设备设施进行优化配置,重新规划设计建筑设施相关功能区域划分。将指定楼层设计为调度指挥层,在调度指挥层相邻楼层建设开放式办公管理区域,便于应急情况下管理层与调度指挥层沟通协调;将指定楼层建设为站区公共综合服务区,共用食堂、浴池、停车场、交通工具、洗衣房等,各单位不再重复设置。在有效提高办公房屋利用率、节约建设投资和运营维护成本的同时,进一步提高职工生产生活幸福感。

3 搭建辅助集约系统

新丰台站以信息化建设为手段,以云技术、物联网、大数据、人工智能、5G、BIM等技术为依托,优化业务流程,融合既有客站优势系统,建立集约化管理的辅助系统,推进技术创新与运用,辅助建设集约化车站。

3.1 搭建行车指挥自动化平台,实现运输生产集约化

车站高速场、普速场车务系统终端操作设备均使用CTC3.0系统[7-8],行车、调车进路信号按照计划自动触发,将所有部门操作设备统一纳入行车指挥自动化平台(可分为多个子系统),实现行车调度的自动化管理。

车务、机务、工务、电务、车辆等系统的设备单位所有行车限制条件不再登记纸质本册,由行车指挥自动化平台生成行车限制条件,发送给机车乘务员和行车指挥人员,直接提示、限制机车乘务员和行车指挥人员作业,可有效节约人力成本、减少作业环节、提高行车指挥效率。

取消人为铺画计划图表,将所有运行电报、规章制度、非正常行车直接翻译成行车限制条件或操作条件,由计划图表铺画系统进行卡控,可减少作业人员,同时提高计划图表的准确性,实现计划图表铺画的自动化。

通过物联网实现旅客乘降、上水作业、吸污作业、多方向作业、停通变化、接触网停电、客调命令等环节的自动化控制,各专业作业完成后,可自动联动进入下一工作任务,减少使用对讲机传递信息的环节,提高信息传递效率,并可杜绝产生人为操纵错误的安全隐患。

建立客调命令自动解析系统,在客调命令下达后,直接通过系统生成停运、甩挂等信息,并与列车车次绑定,定位生成计划日期的运行计划,动态修订并显示修订痕迹,系统自动提示重点信息,可减少客调命令重复核对的环节,节约人力成本,避免人为重复核对出现错误的隐患。

3.2 搭建生产作业指挥系统,实现客运作业集约化

以基础网络建设、系统融合、流程优化为支撑,实现不同岗位间的多点信息交互、设备远程操控、作业辅助决策,最终实现现场作业的集约化。统一整合站区各专业的视频监控、设备监测、叫班派班等系统,整合列车运行信息、旅客信息、设备环境信息,建立集约化的数据运维平台,实现生产信息共享,提高指挥效率。

以5G和LTE网络为依托,实现站区生产网络全覆盖,手持终端和普通对讲机宽窄带融合通信,畅通各岗位间通信,实现音视频、各类信息的快速传输,提高现场整体作业效率。

以北斗、蓝牙信标(Beacon)定位技术为依托,实现站区室内外人员、设备的实时定位,建立现场作业人员间位置信息的实时共享体系,可辅助实现应急情况下的排岗作业。

智能运输升格为模拟运输,实时监测客流动态,掌握各区域(候车室)客流情况,模拟推演客流变化,并结合提前录入的应急处置预案,主动向现场作业人员推送应急状态下的辅助决策策略,提高应急处置效率。

以可视化深度学习为依托,实现站区智能安防,建立可视化大数据问题库,解析风险诱因,形成闭环控制,在减少大量站区安全监控人员的同时,可推动客站管理向专业化、有序化转变。

将BIM技术与建筑设备自动化系统(BAS)、防灾报警系统(FAS)相结合[9],利用BIM技术具有的参数化、可视化优势,进行BAS的数据存储与可视化交互,对各类设备实行集中监测、远程操控,可减少设备监控人员数量,降低用工成本,减少设备维护结合部的管理问题,实现设备的可视化、数字化管理。

3.3 搭建云办公平台,实现办公管理集约化

依托云计算和虚拟化技术搭建桌面虚拟化系统[10],分散布设瘦客户端作为员工使用终端,利用虚拟桌面控制器(VDC),建立账号及资源管理、用户认证、新桌面注册分配、传输优化、控制桌面状态、瘦终端等的集中管理模式。实现从“本地模式”向“云化模式”的转变,有效解决传统PC 运维效率低、数据安全性差、岗位调整机动性差等多种难题,逐步解决制约内网信息化的诸多问题。

4 结束语

铁路客站集约化管理顺应供给侧结构性改革的大方针。通过对组织架构、信息数据、设备设施、管理制度的统一优化,打通专业间壁垒,实现资源优化配置与优化再生,进而优化铁路整体产业结构,提高铁路竞争力。