全社会对于医疗卫生事业的投入:中国卫生总费用分析

文/顾昕

中国的改革与发展进入了新时代,新医改也随之进入了新时代,政府在医疗卫生领域中增加投入势在必行。这不仅要求进一步巩固全民医保体系,提升其筹资水平和支出水平,而且也要求政府在财政预算中增加卫生支出的比重。

在考察公共财政对于医疗的投入之前,我们首先需要把握全社会医疗卫生资源的总体状况,对此,最常用的度量指标就是卫生总费用(Total Health Expenditure, THE)及其占国内生产总值(GDP)的比重。

卫生总费用在很大程度上以货币量的形式反映了一个国家用于医疗卫生健康领域的资源总量,其中既包括公共部门动员的资源,也包括民营部门(或私人)在医疗卫生健康领域的支出,其总水平在一定程度上反映了一个国家的政府、社会和民众对卫生、健康和医疗的关注程度。世界卫生组织(WHO)、世界银行、经济合作与发展组织(OECD)、欧盟以及各国的社会政策专家,均通过对卫生总费用的分析,揭示各国卫生资源的总量和配置,从而透视公共财政支出的变化以及社会政策的总体变化。当然,应该注意的是,卫生总费用并不代表医疗卫生健康资源总量的货币值,另一些政府与社会的投入,例如,在全民健身运动领域的投入,在官方统计上并未纳入卫生总费用。但无论如何,卫生总费用这一指标足以代表医疗卫生健康资源总量的绝大部分。

很显然,在任何一个国家中,卫生总费用的来源都是多元的,支出流向也是多元的。为了推进国际卫生政策的比较及其改善,一些国际组织尤其是WHO和OECD发展了国家卫生账户(national health accounts)数据收集和核算的办法,向会员国推荐。我国从20世纪90年代初开始,卫生部委托卫生部卫生经济研究所承担卫生费用核算研究工作,到2003年建立了中国国家卫生账户的核算体系。该体系采用了三种核算卫生总费用的方法,即来源法(筹资法)、机构法和功能法。第一种方法从筹资来源汇总卫生总费用,第二种方法根据所有卫生服务机构的支出汇总卫生总费用,第三种方法根据所有卫生功能(如医疗、公共卫生、卫生发展、卫生管理,等等)的支出汇总卫生总费用。可是,令人遗憾的是,卫生总费用的信息披露情况很不平衡。有关卫生筹资的数据(根据来源法核定)在历年《中国卫生统计年鉴》中有所披露,而有关卫生支出的数据(无论是按照机构法还是功能法核定)则很少有详细的、系统性的披露。信息公开是一个政府走向服务型政府的重要一环,也是促进公共管理变革的重要手段。如果有关卫生总费用筹资和支出的数据能够全部公开,这对于卫生政策的研究和改善无疑会有巨大的推进作用。

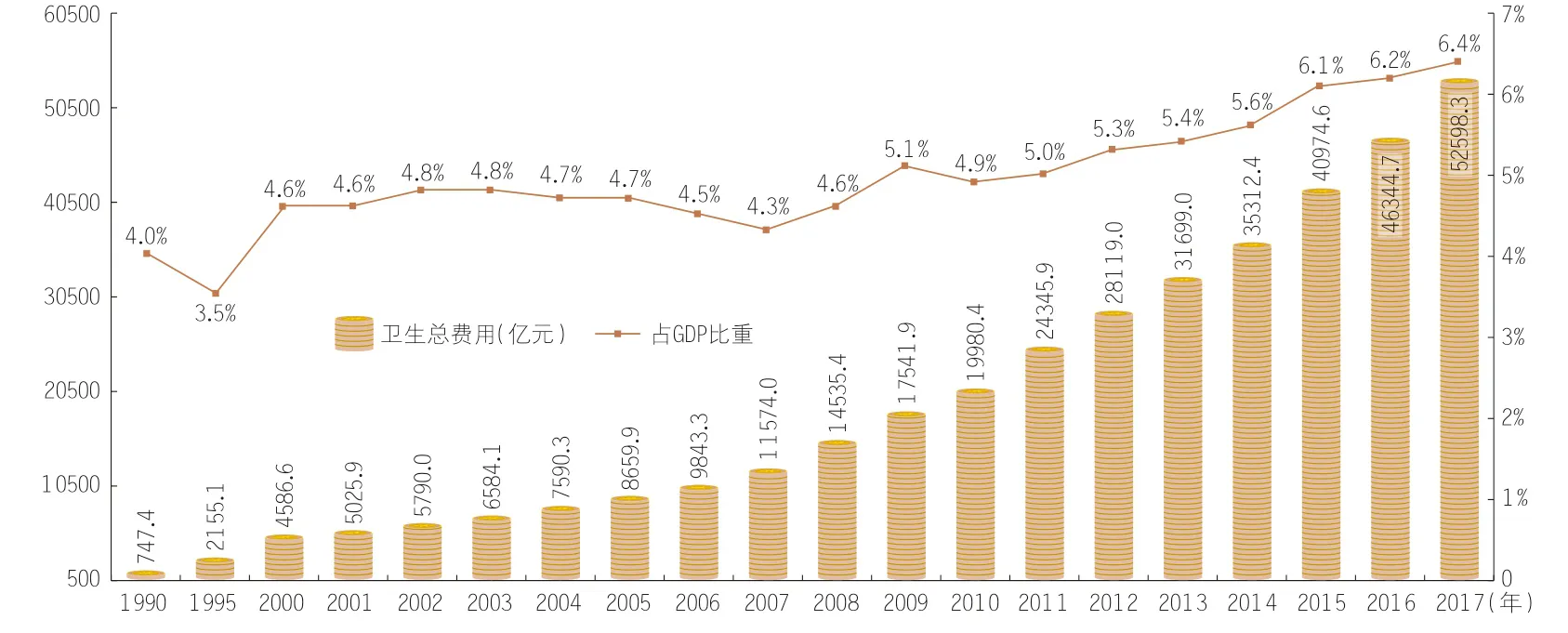

基于数据可获得性,本文只能对依据来源法测算的卫生总费用进行分析。在图1中,我们展示了卫生总费用(THE)及其在GDP中的比重这两个指标的历年数据及其变化情况。可以看出,在新医改启动之后,也就是自2010年以来,中国的THE绝对和相对水平都呈现逐年递增之势,到2017年底,中国THE占GDP的比重达到6.4%。

卫生总费用这一指标所涵盖的内容比较广泛,既包括本文重点关注的医疗费用(即民众看病吃药的花费),也包括全社会用于预防保健、公共卫生、医药卫生科学技术研究等所有同人民健康有关的支出。值得注意的是,自2001年起,高等医学教育经费不再列入卫生总费用的计算之中,因此,在此之后有关卫生总费用的数字与国际标准相比有所低估;自2012年起,有关计划生育的政府支出也计入了卫生总费用,这一部分的政府支出固然属于卫生支出,但与医疗服务的关系不大。

图1 中国卫生总费用的增长及其占GDP 的比重(1990-2017年)

中国THE 占GDP 的比重增长可期

从国际比较的视角来看,中国THE占GDP的比重一向偏低,只是近年来才接近全球平均水平。2000年,THE占GDP的比重全球平均为8.0%,这主要是高收入国家THE在GDP中的比重居高不下所产生的结果。中国在2000年属于中低收入国家,其THE占GDP的比重恰好等于这一类别国家的平均值,为4.6%。到了2010年,全球THE占GDP的比重提高到9.2%的水平。中国在这一年已经进入了中高收入国家行列,这类国家这一指标的平均值为6.0%,但中国仅为4.9%。由此可见,在新医改启动之初,中国全社会投入医疗卫生事业的总资源水平,低于国际可比较的水平。这一方面说明中国全社会的健康意识还有待提高,另一方面也说明医疗卫生健康产业在中国尚处于低度发展的阶段。

如前所述,随着新医改的推进,中国THE占GDP的比重自2010年起逐年提高,到了2015年,这一指标的全球平均值由于种种原因(其中包括统计口径的改变)下降到6.3%,而中国则达到了6.1%,首次接近了全球平均水平。由于这一年有关国家类别平均值的统计尚不可获得,因此我们暂且无法将中国与同类国家相比较。但地区类别平均值统计依然是可以获得的,由此我们可以看到,尽管中国在这一指标上的表现优于南亚-东亚地区和东地中海地区(亦即西亚地区)的平均水平,但却低于非洲地区和美洲地区,更无法与欧洲地区相比。如果在“金砖五国”中进行比较,我们可以看到,中国在2000年的表现与印度相当,名列最低档;2010年,中国有所上升并与印度拉开了一定的距离,但名次没有变化;但到了2015年,中国在这一指标上超越了俄罗斯,在金砖五国中居于中游(参见表1)。

总体来说,尽管新医改的推进有效地提高了全社会在医疗卫生领域的总投入水平,但中国卫生总费用的水平依然并不算高,近年来也仅仅是接近世界平均水平,尚未超越世界平均水平,而且在同类国家中也居于中游。在金砖五国中,中国在这一指标上的表现也远远落后于巴西和南非。然而,国际比较给我们提供的另一个视角是,中国卫生总费用的水平还有大大提升的空间。随着医疗卫生健康产业愈加成为新时代产业发展的新增长点,中国THE占GDP的比重在可预期的未来还有望攀升。

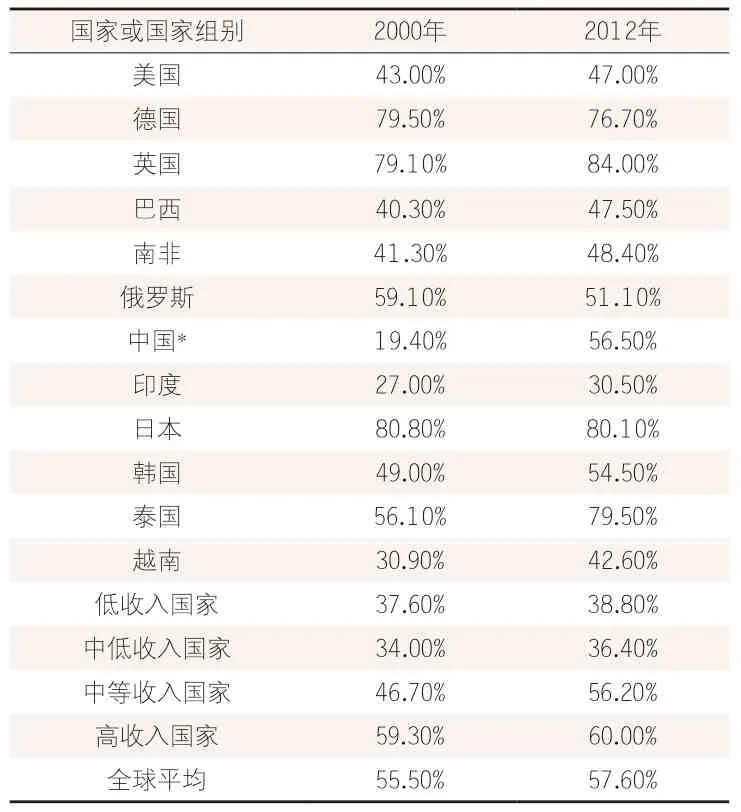

表1 世界各国卫生总费用(THE)占国内生产总值(GDP)的比重 单位:百分比

公共支出VS 私人支出:卫生总费用构成分析

卫生总费用的分析让我们了解到全社会对医疗卫生事业的投入,但我们依然无法从中透视公共财政在其中发挥的作用。为此,我们需要对卫生总费用的来源(即筹资水平)进行构成分析。

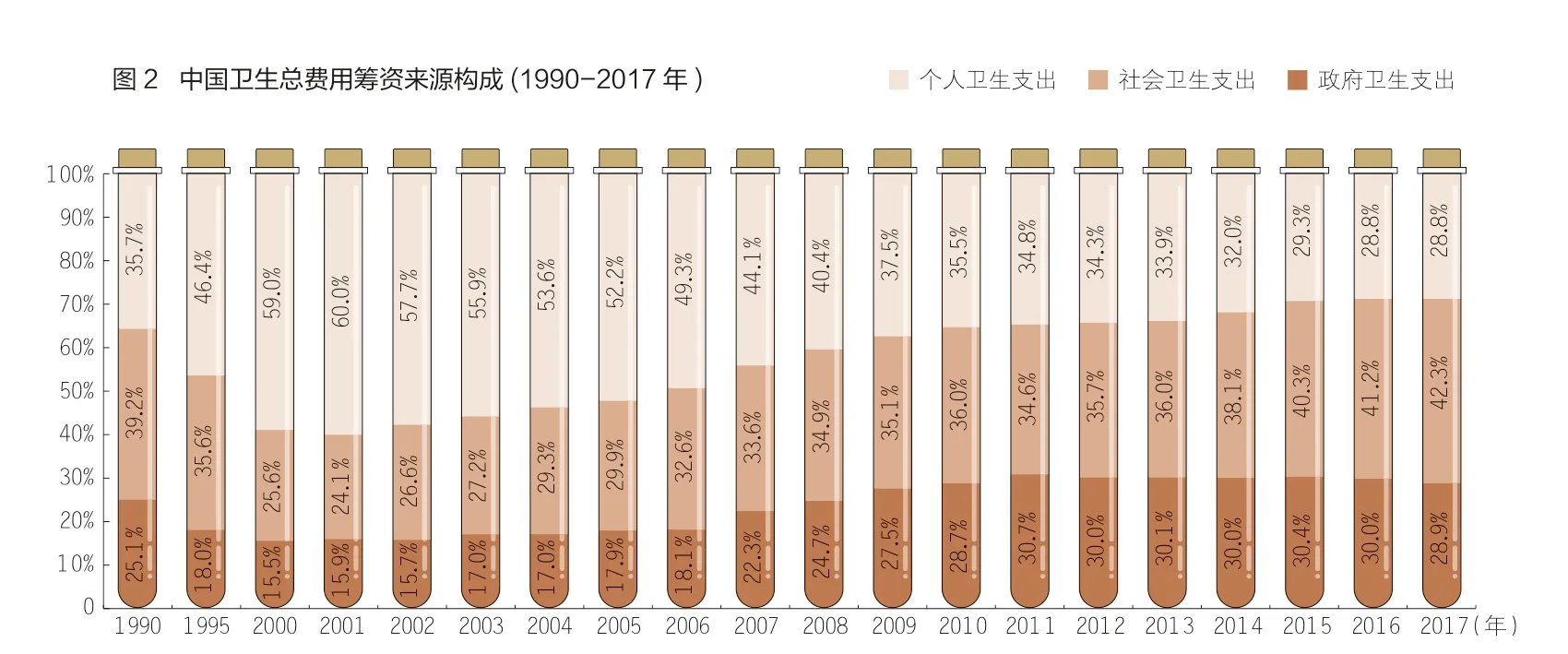

同国际惯例有所不同,中国官方卫生统计把卫生总费用的筹资构成分成三类:一是政府卫生支出,即“各级政府用于医疗卫生服务、医疗保障补助、卫生和医疗保障行政管理、人口与计划生育事务性支出等各项事业的经费”;二是社会卫生支出,即“政府支出外的社会各界对卫生事业的资金投入”,“包括社会医疗保障支出、商业健康保险费、社会办医支出、社会捐赠支出、行政事业性收费收入”;三是个人卫生支出,即“城乡居民在接受各类医疗卫生服务时的现金支付,包括享受各种医疗保险制度的居民就医时自付的费用”。从图2可以看出,自1990年以来,政府卫生支出和社会卫生支出的占比都逐年递减,直到2003年才有所回升,其中“社会卫生支出”部分的升势较猛;与此同时,个人卫生支出的占比曾从1990年的35.7%攀升到2001年60.0%的高位,此后随着政府投入和社会支出的增加,个人支出的占比逐年下降,到2017年降到28.8%的水平。

依照国际惯例,卫生总费用一般分为公共支出(public expenditure or public spending)与私人支出(private expenditure or private spending)或者公共筹资(public financing)与私人筹资(private financing)两类,其中公立医疗保险基金收入列入公共支出或公共筹资,而中国,如前所述,则把公立医疗保险基金收入列入所谓“社会卫生费用”之中。自2002年起,世界卫生组织(WHO)在其每年一度发表的《世界卫生报告》中,把“公共支出”的提法改为“广义政府卫生支出”(general government expenditure on health),而“私人支出”的提法依然如故。中国卫生部卫生经济研究所(2010年后更名为卫生部卫生发展研究中心)在发布有关卫生总费用的数据时,也采用了“广义政府卫生支出”与“私人支出”这一组概念。

在我国,公立医疗保险主要有四项:一是城镇职工基本医疗保险;二是城镇居民基本医疗保险;三是农村新型合作医疗;四是生育保险。自2016年起,城镇居民基本医疗保险和农村新型合作医疗合并为城乡一体化的居民基本医疗保险,但城乡一体化的进程直到统计数据可获得的2017年底尚未完成。为了进行国际比较,我们把上述四项公立医疗保险的基金收入(参保费)和政府预算卫生开支两项加总,得出卫生总费用中公共支出(公共筹资)金额,然后从卫生总费用中减去公共支出总量就得出私人支出(私人筹资)金额。

图2 中国卫生总费用筹资来源构成(1990-2017年)

图3 卫生总费用中公共开支与私人开支之比(1990-2017年)

从图3可以看出,公共支出在中国卫生总费用中的占比在1997-1999年间处于谷底,仅在18.0%的水平,2000年回升到20.0%的水平。这一水平与同期印度的水平相近,在2000年,印度公共支出在卫生总费用中的占比为18.4%。事实上,由于在1997年公共支出的占比过低,在世界卫生组织《2000世界卫生报告──卫生系统:改善业绩》中,中国在“卫生系统资金提供公平性”(也就是卫生筹资公平性)这一指标上名列191个会员国的倒数第四位。20世纪90年代,中国政府在医疗卫生筹资上未能履行应尽的责任,在国际文献中被描绘为在卫生领域的“国家退出”。自2000年以来,主要由于公立医疗保险覆盖面的扩大和筹资水平的提高,公共支出占比开始逐年攀升,在2013年曾达到58.4%的高水平。从2014年到2017年,这一占比基本维持在57%上下的水平。

图4 政府卫生预算支出及其占财政总支出的比重(1979-2017年)

中国公共支出在卫生总费用中占比达到57%的水平,这究竟是高还是低呢?对此,我们有必要进行一番国际比较。由于世界卫生组织发布的世界卫生统计在这一指标上2012年以后没有更新,且限于篇幅,表2只能选择性地挑选一些国家和国家组别的两个年份加以展示。从此表可以看出,在2000年,中国公共支出在卫生总费用中的占比仅为19.4%,不仅远低于当时全球的平均水平(55.5%),而且还低于各种国家组别的平均水平,甚至远低于印度、越南、泰国等亚洲发展中国家。这也印证了2000年《世界卫生报告》将中国在医疗卫生筹资公平性排在会员国的倒数第四,的确是有所依据的。但是,到了2012年,中国的这一指标猛升到56.5%的水平,不仅超过了印度和越南,而且在金砖五国中也名列榜首,同时还超过了韩国和美国(其商业医疗保险支出的占比相对较高),并超过了中国所属的“中高收入国家”的平均水平,仅稍微低于全球平均水平。这一变化显示,通过财政预算支出和公立医疗保险支出的大幅度增加,中国政府强化了公共财政在卫生筹资中的责任。由此,中国的医疗体制已经发生了巨大变化。用世界卫生组织早在2008年就已预示的,这一变化显示出中国正从国家撤出(withdrawal of the state)转变为国家再介入(reengagement of the state)。

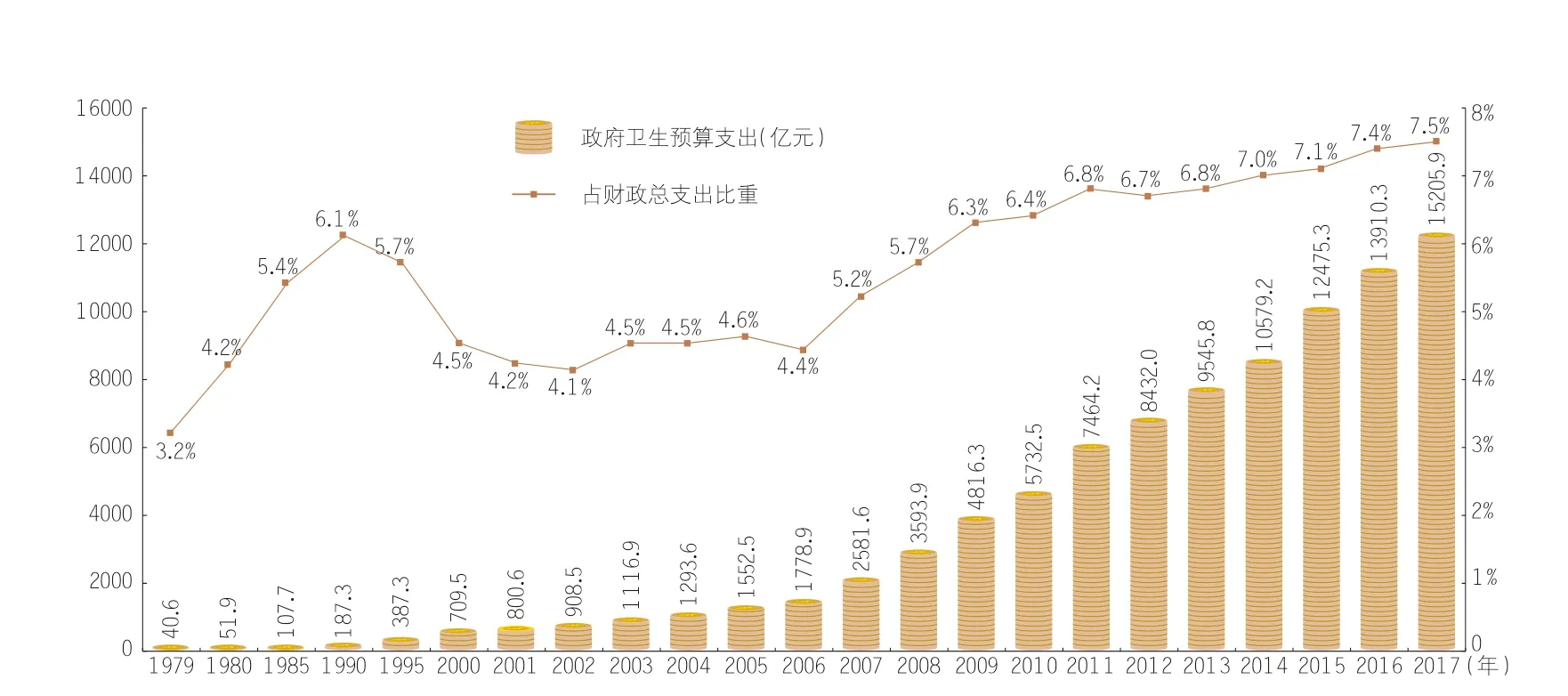

中国的医疗公共支出比重大幅度提升了,但政府财政预算支出到底作出了多大贡献?或者换一种视角,政府财政预算在卫生支出占比究竟有多高?图4显示了中国政府卫生预算支出占财政总支出的比重,在1990年还处在6.1%的较高水平,但是后来一路下滑,到2002年达到历史低点4.1%。这一比重虽然在2003-2006年有所回升,但力度有限且有所波动。从2007年开始,卫生支出在财政预算支出中的占比开始大幅度攀升,到2017年达到7.5%的高水平,比2006年的4.4%提高了3.1%。

尽管如此,从国际比较的视角来看,中国政府财政预算对于医疗卫生事业的投入水平依然比较低。图5显示,就国际可比较数据可获得的2015年而言,在一些国民所熟悉的国家当中,中国在这一指标上的表现仅高于印度,与全球平均水平相比,也有2.8%的差距。由此可见,自2000年以来,中国公共开支占卫生总费用比重的增加,主要贡献因素是社会保险覆盖面的扩大和缴费水平的提高,而政府预算卫生支出占财政预算总支出的比重却是另外一种情形。

图5 政府财政卫生支出在财政总支出中的占比(国际比较,2015年)

表2 公共支出在卫生总费用中占比的国际比较

从发展研究和社会政策的视角来看,医疗卫生事业是一个国家的社会性基础设施(social infrastructure)之一,同诸如交通、通讯、公用事业等所谓“物质性基础设施”(physical infrastructure)一样,均对国家的社会经济发展具有举足轻重的作用。更为重要的是,社会性基础设施还能起到维护民众的基本权益、推动社会公平、促进社会和谐发展的多方面功效。可以说,投资于社会性基础设施,是促进和谐社会的战略性选择。根据经济合作与开发组织的一份研究报告,长期以来,我国各级政府,尤其是地方政府,特别关注看得见、摸得着的物质性基础设施的建设,对于无形的社会性基础设施的投入(即人力资本和社会发展项目)却长期不足。笔者在2013年发表的一篇论文中就主张,实施“积极的社会政策”,建设一个发展型福利国家,完善社会保护体系,使之成为市场机制运行的社会性基础设施,是中国经济发展模式转型的制度性基础。现在,可以看到,尽管自2006年以来,中国政府在医疗卫生事业上投入不足的欠账得到了一定程度的偿还,但总体而言,政府预算卫生支出占财政总支出的比重还有提高的空间。

众所周知,中国的改革与发展进入了新时代,新医改也随之进入了新时代,大力保障民生、促进经济社会协调发展已经成为各级政府新的施政准则。毫无疑问,政府增加在医疗卫生领域中的投入势在必行。这不仅要求进一步巩固全民医保体系,提升其筹资水平和支出水平,而且也要求政府在财政预算中增加卫生支出的比重。