5~6岁儿童数学问题解决的认知诊断评估工具

李莉 周欣 涂冬波 高旭亮 黄瑾 杨志艳 李美芳 夏青

[摘 要] 基于认知诊断评估理论和技术,本研究采用文献分析、专家研讨和口语报告法构建5~6岁儿童“数与运算”领域数学问题解决的认知模型,对627名5~6岁儿童进行认知诊断评估,运用认知诊断模型—数据拟合对认知模型和诊断测验进行质量检验。结果显示,认知属性对题目难度的解释量为0.879,效应量为0.834,平均HCI为0.749;认知诊断测验题目的平均区分度为0.707(标准差为0.299);除两题的题目拟合度S-X2指标的显著性水平<0.01,其他题目的拟合度都较好;测验的信度为0.95;平均掌握概率与测验总分呈单调递增曲线。以上结果说明,本研究构建的儿童数学问题解决认知模型良好,编制的认知诊断测验具有较理想的测量信度与效度,可以作为评估儿童数学问題解决的有效工具,并可以提供精细丰富的诊断信息,从而为相关教育教学及干预研究提供科学依据。

[关键词] 问题解决;数与运算;认知诊断评估

一、问题提出

学前儿童的数学学习与发展是基础教育质量监测的重要方面,与未来学习乃至工作的关系密切。

研究表明,儿童在学前阶段的数学知识和数学能力与小学阶段的数学和阅读成绩密切相关,[1][2]能够预测其在小学阶段可能出现的数学学习困难,[3][4]在控制了家庭背景因素后,儿童入小学前的数学得分与大学学历、今后的收入及经济管理水平都有显著相关。[5]同时,有研究表明,儿童早期数学学习的发展倾向于累计增长效应,[6]所以越早发现学前儿童在数学发展上的优势和不足,越有利于儿童后期的数学学习与发展。

目前,美国、英国、澳大利亚等多个发达国家的儿童早期数学学习的培养标准或课程标准均体现出时代及社会对培养未来人才需求的变化,从掌握学科知识技能逐渐转向培养综合学习能力和素质。

如全美数学教师理事会提出,2~6岁儿童数学学习标准分为内容标准和过程性能力标准,前者包括数和数的运算、代数、几何、测量、数据和概率,后者包括解决问题、推理和证明、交流、联系和表征。英国威尔士政府在《学习型社会:基础阶段——3~7岁》(The Learning Country: The Foundation Phase—3 to 7 years)中指出,儿童数学发展包括利用和运用数学、计算和处理数据、测量、形状和空间四部分,其中,利用和运用数学即引导儿童使用知识解决问题、进行数学交流和发展数学推理。澳大利亚早期学习(0~5岁)框架中,儿童的数学学习包括理解数字、数数、图式、测量、空间意识、数据、数学思考和推理;其小学低年级(5~10岁)的数学标准包括数学课程内容和数学能力,前者包括数与代数、测量和几何、统计和概率,后者包括理解、流畅、问题解决和推理。可见,各国都十分重视培养儿童综合应对和解决问题的能力,而不是某方面单一的数学知识和技能。相对而言,我国《3~6岁儿童学习和发展指南》中,数学认知领域的结构维度较侧重于数学内容,如数、数的关系和空间几何,而解决问题、表达交流和表征等能力目标没有作为单独的维度凸显出来。从实践来看,我国幼儿园的数学教育长期以来一直关注数学知识的传授,对儿童数学思维及问题解决能力的培养关注很少。

同时,我国幼儿园教师对传授数学知识和判断儿童数学知识的掌握比较熟悉,但对判断和培养儿童的数学过程性能力缺乏经验,在教育过程中也很少了解和记录儿童过程性能力的表现,因此也很难充分促进儿童数学思维和数学应用能力的发展。有研究表明,我国幼儿园数学教育受到基础教育数学课程改革的引导,教师能够了解到《幼儿园教育指导纲要(试行)》和《3~6岁儿童学习和发展指南》中对引导儿童在实际生活中、在数学问题解决中学习数学的要求,但因为缺乏科学的手段去了解和评估儿童数学问题解决的水平和所需要的策略,无法给儿童提供适宜的游戏或活动来帮助儿童加深对数学知识的理解和应用。[7]因此,我国对学前儿童数学学习与发展的监测应加强评估儿童数学问题解决能力和数学知识应用能力,通过评估显现出儿童在问题解决和数学应用能力上的优势与不足,帮助教师了解儿童数学问题解决的发展水平,从而为幼儿园的数学教育实践提供科学依据,实现数学知识和能力并重的培养目标。

由于基于标准测验理论开发的学业成绩或能力评估工具,往往只宏观报告一个测评总分来代表个体的成绩或能力,无法区分得分相同个体之间的个体差异,更无法报告测验结果背后所隐藏的个体内部心理加工水平,即个体所使用的具体知识技能、加工策略或内在的认知结构,因此,测量理论进一步发展出了认知诊断评估(Cognitive Diagnosis Assessment,简称CDA)方法。CDA是以认知科学研究成果和现代心理计量学方法为基础,对个体完成任务的认知过程、加工技能或知识结构进行诊断评估。[8]近年来,认知诊断理论与技术发展很快,国内已有的CDA研究中,80.85%为基础研究,即理论介绍性文章和诊断方法研究,少部分为应用研究,[9]主要应用于评估小学三年级以上学生的数学或语言发展。[10][11][12][13][14]应用于学前教育阶段以开发评估工具的研究尚为空白。为了从微观层面了解学前儿童在数学问题解决上的优势和弱势,可以应用认知诊断的理论和技术开发测评工具,以满足学前儿童数学学习与发展监测评估及幼儿园数学教育教学的需要。

另外,从上述儿童早期数学学习标准或课程标准可看出,学前阶段的数学学习内容广泛,主要包括数与运算、几何空间、测量、统计与数据等内容,而数学问题解决需要以某一具体内容的数学问题为载体。以往研究表明,“数与运算”(number and arithmetic)是儿童数学学习的重要组成部分。[15]学前儿童的运算能力(arithmetic abilities)对一、二年级的运算成绩有很强的预测作用。[16]学前儿童的数能力(number competence)能够预测1~3年级的数学成绩增长速度以及三年级的数学成绩。[17]因此,本研究选择以“数与运算”作为数学问题解决的载体,以5~6岁学前儿童作为研究对象,应用认知诊断的理论和技术,开发学前儿童数学问题解决的认知诊断测验。

认知诊断测验的开发过程如下:首先,分析儿童解决“数与运算”问题所需的认知属性(cognitive attribute),并构建由这些认知属性组成的认知模型(cognitive model);然后,以具体测验题目为载体,提出测验题目及评分与认知属性之间的假设,确定测验Q矩阵,编制测验,开展测评;最后,选择合适的认知诊断模型,与测评的实际数据进行拟合,分析测验的题目特征和作答反应的关系,检验认知模型及认知诊断测验的质量。

二、5~6岁儿童数学问题解决认知模型构建

构建认知模型首先需要对儿童解决“数与运算”任务时用到的知识、技能和认知加工过程进行分析,探明影响5~6岁儿童完成这些任务的核心认知属性,这是开发CDA的关键步骤。认知属性是指完成测验任务所涉及的知识结构或认知加工技能,[18]應符合四个基本特征:属性粒度的合适性、属性的可测性、属性与教学的相关性和属性的顺序性。[19]确定认知属性和属性之间的关系即构建认知模型的过程,常用方法有文献回顾法、专家任务分析法和口语报告法。[20]

(一)文献回顾初步确定认知属性

1. 回顾与数学问题解决的认知加工过程及影响因素有关的研究文献。

第一,国内外心理学领域对问题解决的研究主要从信息加工理论探讨问题解决的外在过程和内在机制,虽结论不尽相同,但也体现出很多共识,即数学问题解决的过程包括四个基本环节:问题感知及表征、选择解决方案、执行解决方案和对结果的反思和检验。[21][22][23][24][25][26]这几个环节只是人为的划分,在实际解决问题的过程中是无法完全割裂开来的,彼此渗透又循环往复,直至解决问题。在问题感知和表征阶段,个体尝试理解问题情境中的已知条件和需要达到的目标,形成自己对问题的理解,并用数学语言对问题进行再加工;进而将当前问题与已有的数学知识和经验相联系,归类到某一数学问题的类型,从而选择一个解决此类型数学问题的解决方案;然后尝试执行此方案看是否可以解决问题,在执行的过程中需要执行功能和推理与验证等过程性能力的参与;如果没有解决问题,个体会重新理解和表征问题,选择下一个解决方案进行尝试;每个环节都伴随着个体对这个环节产出结果的反思和检验,直至认为达到问题解决的目标。

第二,已有数学问题解决的研究多以口头或书面形式的数学应用题(word problems)作为问题呈现,特别是小学低年级和学前儿童,往往采用口头应用题形式。已有研究按照数学问题呈现的语义结构(semantic structure)将加减应用题的问题类型分为三种:合并型语义题、变化型语义题和比较型语义题。其中,变化型语义包含三个子类:结果未知型、变化未知型和初始未知型。比较型语义包含两个子类:一致型比较和非一致型比较。[27][28][29]以往研究对儿童解决合并型和变化型语义题的难易程度结果并不一致,但普遍认为儿童解决比较型语义题最为困难。有研究表明,小学一年级和学前儿童在变化问题解决上的表现较好,在比较型问题解决上较差,[30]在变化型子类问题解决上,儿童解决结果未知型问题成绩最好,初始未知型表现最弱;在比较型子类问题解决上,儿童解决非一致型比较更为困难。[31][32]

第三,对儿童解决数学应用题的内在机制的研究主要有两种理论模型:数学知识应用模型和语言理解模型。[33]数学知识应用模型强调数学知识在问题解决中的重要角色,即儿童在解读问题后,启动运算知识或数的知识来解决问题。语言理解模型则从语言理解的角度描述儿童的解题行为,即儿童在解读问题后,启动文本库和问题模型来解决问题。

第四,已有研究采用认知诊断评估开发数学问题解决的认知诊断测验,[34][35][36]这些研究采用的认知诊断模型主要包含两个认知成分:数学知识成分和认知过程成分(或认知加工成分)。数学知识成分包括的认知属性是与诊断的具体内容相关的数学知识或技能。如,诊断运算技能,数学知识成分包括基本算术运算、多步运算等。认知过程成分包括的认知属性多是与问题解决本身有关的加工过程。如,语义表征(识别有效条件,提出问题),识别隐含条件,关系表证(分析数量关系,问题和条件之间的关系),选择算法等。

以上这些研究为本研究确定认知属性提供了支持和借鉴:(1)数学问题解决的普遍过程及内在

机制为:问题识别与表征(认知成分:已了解和掌握的数学语言和符号,数的知识或运算的知识)—选择解题策略(认知成分:已有经验中的问题类型)—执行解题策略(认知成分:执行功能、推理与验证等)—结果的反思和检验(认知成分:元认知、推理与验证等),可以在此基础上进一步了解学前儿童数学问题解决的具体特点。(2)两种理论模型虽然视角不同,但都没有否定彼此的作用,因此,在构建认知模型时应同时关注数学知识和语义类型对儿童数学问题解决的影响。(3)可以借鉴已有的数学问题解决认知诊断测验中对认知属性的界定。但由于这些研究都是以小学中高年级儿童作为研究对象,仍需筛选和挖掘与学前儿童数学问题解决相关的认知属性。

2. 回顾与儿童早期数学学习与发展相关的研究文献,以析出与5~6岁儿童“数与运算”问题解决相关的具体数学知识成分和过程性能力成分。

首先,从儿童早期“数与运算”发展轨迹的研究可知,5~6岁儿童基本已掌握基数概念,能使用计数策略进行集合比较,70%以上(城市)儿童能够解决10以内加减口头应用题。[37][38][39]因此,对于5~6岁儿童数学问题解决所使用的数学知识成分而言,主要包括基数概念、集合比较和10以内加减运算。

其次,从各国儿童早期数学发展标准来看,儿童早期数学学习除了要求掌握基础数学知识外,更侧重于引导儿童的数学思维和应用数学等过程性能力。儿童数学问题解决所涉及的过程性能力主要包括数学交流、数学表征、数学关联和数学推理与验证四个要素。[40]数学交流表现为能够使用数学语言表达自己的数学思维和理解他人的数学思维;数学表征表现为能够使用某种具体或抽象的形式,如数学符号、图表等处理数学概念或数学关系,并能够在解题过程中灵活转换表征方式;数学关联表现为能够利用数学知识观念之间的联系以及数学与其他学科之间的联系来解决数学以外情境中的问题;数学推理与验证表现为能够提出数学设想,并通过证明或反例验证自己的设想。其中,数学推理包括数量推理和其他推理(如空间推理),算术应用题中应用到的多是数量推理。实证研究表明,与算术技能相比,儿童的数量推理能力(包括对加法组合、加减逆反关系、部分—整体关系和一多对应关系的理解)对5年后的数学成绩有更强的预测。[41]

通过对以上两部分文献的回顾,初步确定5~6岁儿童数学问题解决的认知成分包括数学知识、过程性能力和语义理解三部分。其中,数学知识成分包括基数概念、集合比较、10以内加法和10以内减法。语义理解成分包括合并型、变化型和比较型三种语义题。过程性能力包括数学交流、数学表征、数学关联和数学推理与验证。

(二)专家研讨再次确定认知属性及其层级关系

从文献回顾初步析出构建认知模型所需要的认知成分后,需要确定每类认知成分具体包括的认知属性及其层级关系,因此,本研究邀请学前教育领域专家(3名)、学前教育专业博士生(3名)、幼儿园特级教师(2名)和骨干教师(2名),及测量学专家(2名)组成研讨团队开展头脑风暴。先由测量学专家对研讨小组成员进行认知诊断理论和技术的培训,使其了解良好认知属性的特征(主要是粒度大小适宜、可测性和明确的层级关系);然后专家组对文献回顾析出的认知成分逐一进行分析,确定最终可以使用的认知属性;最后,对最终确定的认知属性进行描述、界定和编码。

由于文献回顾均为实证研究,专家组对认知成分及其层级关系的认同度较高,主要的争议在于属性粒度的大小、可测性和属性的数量多少上。第一,5~6岁儿童在解决算术应用题时主要涉及的数学知识是运算技能,是否有必要加入基数概念和集合比较?大多数专家表示,虽然这两项知识和技能是幼儿园小、中班教育内容,大多数儿童在5岁前基本掌握,但不排除数学学习困难的儿童仍未掌握。更重要的是,有些推理性较强的数学问题可能不一定用到运算技能,但需要用到基数概念和集合比较的知识,如加法组合推理类的题目。如果没有纳入这两项认知属性,就无法全面的诊断儿童解题错误的根本原因。因此,数学知识成分中包括基数概念和集合比较。第二,10以内加法和10以内减法是两个认知属性还是合并为10以内加减运算这一个认知属性?最初,专家们希望能够区分加法和减法,以便更好地诊断出儿童在加法和减法应用题上的优劣。但鉴于儿童解决数学应用题时策略是灵活的,并不能确定是采用了加法还是减法,无法实现对测验题目所考查认知属性的准确标定,因此,最终确定10以内加减运算为一个认知属性。第三,数学应用题所包含的语义类型选择哪些?加减应用题的语义类型一共有6种,再加上其他两个认知成分所包含的认知属性,数量较多,大大提高了编制认知诊断测验的难度,也会影响数据—模型拟合的效果。鉴于以往实证研究结果,儿童对初始未知的变化型语义题理解有较大难度,因此不纳入此次考查范围,只保留其他5种语义题型。第四,认知诊断测验可以实现对哪些过程性能力的考查?测量专家从认知诊断技术的角度建议,儿童解决每道题目都可能用到的能力无法在题目标定时进行区分,不适合作为认知属性,如数学表征和数学交流,测量难度较大的属性很难开发测验题目,如数学关联。专家们一致表示,认知诊断测验只是评估儿童数学学习与发展的工具之一,有些过程性能力更适合教师在日常观察中进行记录,不需要在认知诊断测验中面面俱到。对于加减运算应用题而言,数量推理是较为关键的认知属性,最终确定仅考查数量推理一项过程性能力。另外,由于数量推理中对整体—部分的理解与合并型语义和结果未知的变化型语义有一定程度的重复,采用的应用题目基本一致,因此,只保留加法组合推理、加减逆反推理和一对多推理作为数量推理的认知属性。

经专家研讨,最终确定了5~6岁儿童“数与运算”问题解决的认知模型(如图1所示),包括3个认知成分和11个认知属性(具体名称及描述见表1),它们之间的层级关系属于分支型,[42]其中,A1是除了A6和A8外其他所有属性的先决条件,A5是A6的先决条件,A7是A8的先决条件。先决条件也被称为先决属性。如果属性A是属性B的先决条件,即被试除非先掌握属性A,否则无法掌握属性B,则属性A为属性B的先决条件。

(三)儿童口语报告的质性验证

口语报告法是通过要求被试报告问题解决过程中头脑的思维过程来识别问题解决所需的认知信息和加工技能。由于幼儿元认知、反思及表达能力有限,本研究以儿童口语报告为主,辅以主试观察记录,考察儿童数学问题解决的过程及背后的认知成分。

首先,根据上面确定的认知模型编制了25道数学应用题。然后,采用目的性抽样,[43]从上海市两所示范园的大班各选取3名儿童进行口语报告。选择的条件是:(1)以教师日常观察的经验,选择在数学活动中的表现为好、中、弱的儿童各一名;(2)所选择的儿童愿意参与数学活动,能够基本表达出自己解题时想了什么及如何得出答案的过程。采用一对一测查的方式,将数学应用题口述给儿童,观察儿童在解题过程中的表现,并在解题后询问解题的过程。通过对6名儿童口语报告和观察记录的分析,可以发现,5~6岁儿童解决数学问题的过程遵循数学问题解决的普遍性过程,即对问题进行理解—歸类为加法问题或减法问题—选择加法或减法策略—得出结论。不同的是,此年龄段的儿童大多缺乏对结果的反思和检验。在对问题进行理解时,首先,应用以往的数学知识和经验,提取出题目中的数字或数量信息,然后将其归类为语义类型和推理类型,从而做出选择加法或减法的解题策略。同时,是否能够得出正确答案也依赖于儿童对运算技能的掌握。因此,通过儿童的口语报告,我们可以发现,5~6岁儿童解决“数与运算”问题至少需要掌握一定的运算技能,同时能够理解语义类型和数量推理类型。

另外,还发现:(1)因为是口头应用题形式,儿童的执行功能会对问题解决有影响,但执行功能是儿童解决问题必备的一般认知能力,并不是认知诊断测查的认知属性,因此,需要在编制测验和实施测查的过程中尽量降低执行功能对问题解决的影响。(2)认知属性之间的相互作用在不同题目上有不同的反映机制。如作答合并语义理解的题目,必须同时掌握A3和A4属性,否则无法解决问题。而作答加减逆反推理的题目,A3和A9属性之间就具有补偿关系。因此,需要在编制测验时谨慎处理题目的属性标定及评分,并在模型—数据拟合时采用相对拟合检验。(3)儿童在同一道问题上可能采用不同的策略来解决,如,变化未知的应用题,既可以采用加法,也可以采用减法来解决。而策略与认知属性既有关系又相互独立,可在测查过程中单独记录。这些发现为编制认知诊断测验和选择认知诊断模型提供了参考依据。

三、编制认知诊断测验

(一)基于认知模型得到R矩阵

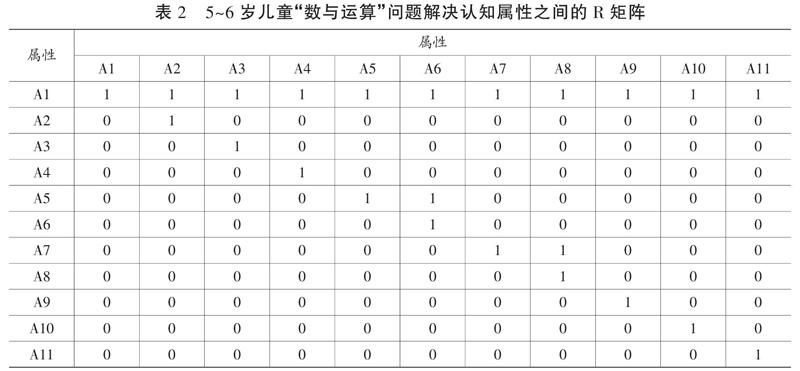

基于属性层级关系可以得到属性之间的直接和间接关系,用0表示属性之间没有直接关系,1表示属性之间有直接或间接的关系,从而形成元素为0或1的可达矩阵,即R矩阵(见表2)。R矩阵是实现对每个属性准确诊断的前提条件。[44]

(二)基于R矩阵得到测验Q矩阵

首先,基于R矩阵通过缩减法、扩张算法或渐进式扩张算法[45]可以得到11个认知属性所组成的所有潜在知识状态(knowledge states),形成被试Q矩阵(也称为理想掌握模式,0表示被试掌握了某认知属性,1表示被试没有掌握某认知属性),共577种,表示被试对认知属性的所有潜在掌握模式。删除理想掌握模式中11个认知属性全为0的模式,得到566种理想测量模式,表示题目与认知属性之间的关系(0表示此题目不考查某认知属性,1表示此题目考查某认知属性)。然后,根据认知诊断测验编制的原则(如Q矩阵包含R矩阵)以及考虑5~6岁儿童生理心理特点对测试题量的限制,最终选择其中的30种测量模式作为测验Q矩阵,即编制测验依据的测量模式。

(三)编制认知诊断测验

编题过程中,R矩阵中有五种测量模式(10001100000、10000011000、10000000100、10000000010和10000000001)因编题专家难以命题而舍弃,最终剩下25种测量模式。同时,为保证对每种认知属性至少测量3次,会设计不同题目重复考查某一测量模式。最终形成38道题目的《5~6岁儿童数学问题解决认知诊断测验》(其Q矩阵举例详见表3)。通过对30名儿童的试测,测验的考查时间在25分钟左右。

测验题目方面,仅测量A1的题目采用按数取物任务,仅测量A1A2的题目采用随机排列集合比较任务,仅测量A1A3的题目采用口头算术题,其他题目均采用口头应用题形式。计分采用0~1计分,0表示儿童至少没有掌握该题目考查的其中一种认知属性,1表示儿童掌握了该题目考查的所有认知属性。由于儿童答对题目所采用的策略是多样的,也会包括猜测策略,为保证评分确实能够反映出儿童对该题目所考查认知属性的掌握情况,会对儿童的答题过程进行记录和询问,判断儿童使用的解题策略是为考查的认知属性服务时才计为1分。

另外,为了保证测验题目仅测查这11个认知属性,在设计题目时特别注意降低其他因素(执行功能、生活经验差异和应用题的语言表述)的影响,如控制应用题的长度,较长的题目借助图片帮助儿童记忆,采用贴近儿童日常生活的问题情境和贴近儿童理解的语言表述,复述两遍题目等。

(四)认知诊断测验的计分说明

认知诊断测验虽然采用0~1计分,但与传统测验相比,并非按照儿童回答答案的对错进行0~1计分,而是按照儿童是否掌握每道题考查的认知属性来进行计分,只有当儿童掌握了该题目考查的所有认知属性时才能计为1分,否则计为0分。下面通过举例来说明认知诊断测验的计分依据及过程。

1. 认知诊断测验的计分过程。

第12题“你拿着7张玩具卡片玩游戏,先是赢了5张,后来又输了5张,现在你有几张玩具卡片呢?为什么呢?”,属性标定为A1A5A9。

此题考查的是儿童对基数概念(A1)、理解结果未知的变化语义(A5)和加减逆反推理(A9)的掌握情况,不包括对加减运算(A3)的掌握情况,因此,当儿童使用加减逆反推理(如,观察到反应时很短,很快回答7张,儿童可能没有使用运算,而是利用对加减逆反关系的理解推理出答案,再辅以儿童对“为什么”的回答,如“赢了又输了等于还是原来的卡片”,再次确定儿童使用的解题策略)解决问题时才计为1分;如果儿童的回答是因为7+5=12,12-5=7,所以现在有7张卡片(此后会询问儿童是否还有其他办法,如表示没有,则定为A3策略),或表达算不出,或观察到停滞在运算过程算不出,皆为0分。

2. 需要记录计分与认知属性掌握情况的对应依据。

第17题“哥哥有7颗草莓,哥哥比妹妹少3颗草莓,妹妹有多少草莓呢?”,属性标定为A1A3A7A8。

此题考查的是儿童对基数概念、加减运算、一致型比较和非一致型比较语义理解的掌握。当儿童回答是10,计为1分,并且解题的过程是采用7+3是10或10少3个是7,才能表明儿童理解了非一致型比较语义,采用了正确的加减解题策略,并掌握了加减运算知识,保证计算的正确性。当儿童的答案为非10的数字,计为0分时,儿童没有掌握的认知属性可能并非一样。如果儿童回答是4颗,因为7-3是4,表明儿童没有掌握非一致型比较语义理解但掌握了运算知识;或回答是9颗,因为7+3是9,表明儿童没有掌握加减运算但理解了非一致型比较语义。

四、认知模型及认知诊断测验的质量检验

(一)测试对象

采用分层取样和方便取样的方法,从上海市六个区(长宁区、黄浦区、静安区、杨浦区、浦东新区、宝山区)抽取示范园、一级园和二级园共16所,大班儿童计627人,平均年龄67.69个月(标准差3.78)。其中,男生294人,女生333人;示范园112人,一级园393人,二级园122人。

(二)测试材料

采用自编《5~6岁儿童数学问题解决认知诊断测验》,共计38道题目,采用0~1计分。

(三)分析方法

首先,检验属性及属性层级关系的可靠性。具体方法:一方面,采用回归分析的统计方法,通过建立题目难度对认知属性的多元线性回归,考察认知属性对题目难度的解释力。如果认知属性能够解释题目难度的60%以上,则说明确定的认知属性基本可靠。[46]另一方面,采用HCI指标验证属性间的层级关系。

其次,采用模型—数据拟合检验方法检验测验题目的参数估计及测验的有效性。首先,采用相对拟合检验,即比较多个认知诊断模型对同一批数据的拟合情况,选择相对拟合最优的诊断模型。本研究选用五种常用认知诊断模型进行比较,分别是:DINA模型(Deterministic inputs, noisy “and”gate),[47]RRUM模型(Reduced reparametrized unified model),[48]DINO模型(Deterministic inputs, noisy “or”),[49]LLM模型(Linear Logistic model)[50]和G-DINA模型(Generalized deterministic inputs noisy“and”gate)。[51]采用的拟合指标包括:偏差(deviance,-2*Log-Likelihood,-2LL)、AIC 以及 BIC,這些指标值越小说明模型与数据拟合越好。然后,使用CDM 包进行参数估计,包括题目区分度指标,[52]题目绝对拟合指标S-X2值[53][54]和属性重测一致性信度指标。[55]第三,采用最大后验估计方法(Maximum A Posterior Estimation, MAP)估计被试的属性掌握概率,分析被试总分与属性掌握概率之间的关系,从而考察诊断评估的有效性。

(四)分析工具

使用Excel 2007进行基本数据处理;使用SPSS23.0进行描述性统计、方差分析和回归分析;使用flexMIRT分析题目难度;使用CDM包(Version 4.6-0)[56]进行认知诊断分析。

(五)研究结果

1. 认知属性及层级关系的分析结果。

首先,考察认知属性对题目难度的解释力。5~6岁儿童数学问题解决认知诊断测验所考察的11个认知属性对题目难度的解释量为0.879,效应量为0.834(见表4)。解释力远高于60%,可见确定的认知属性充分可靠,能够很好地预测题目难度。

其次,通过HCI指标验证属性层级关系。HCI的取值为[-1,1],1表示完全拟合,-1表示完全不拟合,一般0.70左右表示很好的模型—数据拟合。[57]结果显示,测验平均HCI为0.749,说明属性层级关系的模型—数据拟合情况良好,测验Q矩阵良好。

2. 测验题目特征分析及整体测验质量分析。

首先,选择最合适的认知诊断模型。所选5种模型的测验拟合指标(见表5)显示:对于-2LL而言,GDINA是拟合最优的模型。因为GDINA是饱和模型,与简约模型(DINA、rRUM、DINO和LLM)相比,-2LL总是倾向于选择饱和模型。[58]对于AIC和BIC而言,LLM是拟合最优的模型。因此,本研究选用LLM模型进行模型—数据拟合分析。

第二,使用CDM包进行测验参数估计。结果显示:(1)除了题目1、2、7和10的区分度低于0.20外,所有题目的区分度在0.211~0.989之间,平均区分度为0.707(标准差为0.299),说明测验整体的区分度较高,质量较好。(2)除了题目23和28的题目拟合度S-X2指标的P<0.01外,其他题目的拟合度都较好。(3)各属性的信度取值为0.89~0.99,平均信度为0.95。(见表6)

第三,测验的有效性分析。采用测验总分与属性掌握概率之间的关系分析,结果呈现单调递增趋势(如图2所示),说明能力越强,属性掌握概率越高,即测验的结果是有效的。

3. 被试掌握模式分析。

采用最大后验估计方法(Maximum A Posterior Estimation, MAP)来估计被试的属性掌握模式。本研究共测查627名被试,共得到110种属性掌握模式,超过半数被试的属性掌握模式集中在16种模式中(见表7)。其中,所有属性都没有掌握(00000000000)的人数达到10%,只掌握数学知识成分(10000000000、11000000000、10100000000、11100000000)的人数占25.8%,这两种情况达到了三分之一以上的人数。掌握一个及以上语义理解成分且没有掌握数量推理成分(不考虑数学知识成分)的人数占12.7%,掌握一个及以上数量推理属性的人数(不考虑其他属性)占1.4%。所有属性都掌握(11111111111)的人数占比非常小。

五、讨论

本研究旨在编制5~6岁儿童“数与运算”问题解决的认知诊断工具,为更精细地了解儿童数学学习的优势和不足提供了丰富信息,为因材施教和补救干预提供了科学依据,具有较强理论和应用价值。

(一)数学知识、语义理解和数量推理对于数学问题解决来说是相辅相成的

本研究通过文献分析、专家研讨和口语报告法构建5~6岁儿童数学问题解决认知模型,共计3种认知成分和11个认知属性,共同解释了题目难度的87.9%,HCI值在0.7以上,表明本研究建构的认知模型比较理想。从构建模型的层级关系来看,运算、语义理解和数量推理是平行结构,说明三者对儿童能够成功解决数学问题都很重要,并不能因为强调某一方面而忽视了另一方面,而应该相互交融共同发展。

目前的幼儿园数学教育多侧重数学知识的教学,即让幼儿记忆各种数学事实,包括口头和书面数字、数字线和加减运算等。当解决情境性问题时,儿童不知道选择何种数学知识或策略,可能会出现机械应用的情况。如,考查比较型语义理解的题目,不少儿童听到“多”就采用加法,听到“少”就采用减法;考查数量推理的题目,也有些儿童一听到数字就开始加或减,并没有真正思考数字代表的集合之间的关系以及数字发生的变化之间是何关系。这些都反映出幼儿园数学教育缺乏引导儿童在解决问题中学习数学,缺乏通过应用数学加深对数学知识的理解和迁移。当然,数学知识是应用数学解决问题的基础,理解了语义开始解决问题时,如果运算不对,也无法得到准确的答案。所以,数学知识、语义理解和数量推理三者是相辅相成、相互成就的。

同时,数学问题是问题解决认知诊断测验的依托。有研究者认为数学问题解决中的问题,并不包括常规数学问题,而是指非常规数学问题和数学应用题。[59]因为学生解决常规问题可以依赖记忆,而解决CUN问题(complex,unfamiliar,non-routine problem)需要的是直觉、数感和逻辑推理。[60]也有研究建议考察儿童早期的问题解决可以同时使用常规问题和非常规问题。[61][62]由于本研究构建的认知模型既包括对数学知识的考查,也包括对数量关系理解和推理的考查,因此,对于数学知识的考查,采用算术表达式或口头算术题这类常规数学问题,儿童通过从长时记忆中回忆数学事实就可以解决问题。而对数量关系的理解和推理的考查则采用非常规问题,虽然正确答案是唯一的,但解决这类问题的策略是多样的,儿童无法通过回忆数学事实来解决问题,需要通过调动已有的经验,进行数学思考和推理来解决问题。本研究开发的认知诊断测验中,仅8道题为常规问题,如“3加上5是多少”,或“你有5个苹果,妈妈又给了你3个苹果,你现在的苹果是变多了还是变少了呢?”,用于考查单一数学知识成分或语义理解成分;其他均为非常规问题,如“公交车上有6个人,到站之后下去了2个人,又上来了3个人,现在公交车上有几个人呢?”,[63]用于考查综合使用運算、语义理解和数量推理成分来解决问题。当然,相同的题目,对于不同数学能力水平的幼儿来说,数学问题的类型并不是固定的。比如,对于达到心算水平的幼儿来说,在回答加减口头算术题时,可直接从记忆中提取现成答案,算是解决常规问题,但对于尚未达到心算水平幼儿来说,头脑中并不存在现成的答案,他们会借助积木或手指探索出问题的答案,对他们而言,又是非常规问题。

(二)多种方法检验认知诊断测验的质量

首先,采用相对拟合检验有利于选择最优模型。认知诊断测验要得到准确的诊断结果,必须确保用于测验质量分析的认知诊断模型能够精确地反映被试作答反应与认知成分之间的各种关系,如,多个属性在被试作答时是如何发挥作用的,题目作答是否有多种策略等。本研究在儿童口语报告过程中发现,由于认知属性较多,关系较为复杂,儿童在解决考察多属性题目时,多个属性之间有可能是补偿关系,也有可能是非补偿关系,因题而异。因此,本研究采用5种认知诊断模型比较的方法,确定最合适的模型,保证所选模型能够更好适用于作答数据,从而更科学有效地验证测验的质量。

第二,通过区分度、题目拟合度、信度和被试属性掌握概率与作答分数的关系等多种指标和方法检验认知测验的测量学指标。从区分度指标来看,测验整体的区分度较高(平均区分度为0.707),质量较好。虽然题目1、2、7和10的区分度低于0.20,但这四个题目均为R矩阵测量模式,考虑保留。其中,题目1和2的测量模式相同(10000000000),分别是5以内基数和10以内基数概念,相对于大班儿童难度较低,也许是导致区分度较低的原因,可以考虑删去题目1。从题目拟合度S-X2指标的P值来看,题目23和28的题目拟合度不太好。可能与题目的情境、儿童的经验及评分有关,可以考虑删除。另外,属性及测验整体信度较高;测验总分与属性掌握概率之间呈现单调递增趋势,说明测验的结果是有效的。以上结果均显示本研究所建构的儿童数学问题解决认知模型和编制的认知诊断测验具有良好的测量学指标,可以删除题目1、23和28后形成正式的测验。

第三,从认知诊断评估的结果检验认知诊断效果。从研究结果可发现:(1)诊断的三种成分中,被试对数学知识掌握最好,而且只掌握数学知识成分人数占被试总数25.8%。这与以往数学教育重知识轻能力的现状也比较吻合。(2)在语义理解成分中,被试对变化未知和非一致型比较的语义理解掌握较弱,也得到以往研究文献支撑。儿童在解决变化未知应用题和不一致型比较应用题时更加困难。[64][65][66][67](3)在数量推理成分中,被试对加减逆反推理的掌握最弱。虽然有研究认为5~6岁是儿童掌握和运用加减反演律快速发展时期,[68]但仅有32.8%的5岁儿童在加减逆反问题上获得成功。[69]数量推理的三种类型中,儿童对一多对应的关系理解建立在对一一对应的关系理解之上,后者的发展始于数数技能,因此儿童可借鉴数数策略而非运算策略来解决一多对应问题,降低问题解决的难度。儿童对加法组合的理解主要建立在对量词的理解上,对逻辑思维的要求较小。相比较而言,对加减逆反推理的理解最为抽象,特别是对加减逆反变式的理解更为困难,儿童倾向于直接采用运算策略,而非逻辑推理,甚至越为熟练的运算技能反而会阻碍儿童去思考数量加减变化时的逆反逻辑关系。

(三)研究局限

本研究应用认知诊断方法,尝试探索和开发学前儿童数学问题解决认知诊断评估工具,研究中存在一些局限。首先,本研究的认知属性较多,但样本偏小,可能不足以反映出更多的被试掌握模式。因此,还需增加样本量,提高参数估计精度。其次,虽然本研究选择了五个认知诊断模型,但有可能还有其他在假设上更贴近本测验的模型,有待测量专家进一步验证。第三,由于编制测验题目的难度较大,导致测验Q矩阵并没有完全包括R矩阵,可能会影响模型—数据拟合。第四,由于测查方式采用一对一测查口头应用题,难免受到儿童执行功能和学习品质水平的影响,可能会影响测量的精度。

六、结语

本研究构建了5~6岁兒童“数与运算”问题解决的认知模型,并在此基础上编制5~6岁儿童数学问题解决的认知诊断测验。该测验具有良好的区分度和信效度,可以作为评估儿童数学问题解决的有效工具。对教育实践来说,教育评估既是指挥棒也是显示器。本研究通过开发学前儿童数学发展的评估工具,一方面旨在引导幼儿园的数学教育两手都要抓两手都要硬,不仅要重视数学知识的启蒙与教育,也要探索如何激发儿童的数学思维,培养儿童数学问题解决的能力;激发幼儿园教师在传授数学知识的同时,创设多种问题情境及语言表述方式,激发儿童应用所学的数学知识,达成数学知识的迁移和应用,同时对数学教育时机保持敏感,捕捉各种教育机会,让数学知识渗透在日常问题解决中,通过解决问题深化知识的学习,加深数学语言的理解和交流。另一方面旨在为幼儿园教师提供科学的工具,帮助其更好地了解儿童对数学知识的掌握情况,了解儿童对数学问题的语义理解和数量推理方面的优势和不足。比如,通过测试教师可以发现,有些孩子算术题已经达到心算水平,但问其“有10个小朋友参加拍皮球活动,老师拿来了4个皮球,还需要几个皮球呢”,儿童一脸茫然,不知道是用加法还是减法来解决这个问题。而有些孩子非常明白如何解决一个问题,但总也算不对。这个评估工具可以让教师从微观层面看到儿童的个体差异,为后续的因材施教提供诊断性信息,从而真正促进儿童的数学发展。

致谢:感谢参与认知模型建构的所有专家和教师,感谢支持调研的所有园长和大班教师以及参与调研的所有大班儿童,感谢参与收集数据的各位同学。

参考文献:

[1]GEARY D C. Mathematics and learning disabilities[J]. Journal of Learning Disabilities,2004,37(1):4-15.

[2]DUNCAN G J, DOWSETT C J, CLAESSENS A, et al. School readiness and later achievement [J]. Developmental Psychology,2007,43(6):1428-1446.

[3]JORDAN N C, KAPLAN D, LOCUNIAK M N, et al. Predicting first-grade math achievement from developmental number sense trajectories[J]. Learning Disabilities Research & Practice,2007,22(1):36-46.

[4]STOCK P, DESOETE A, ROEYERS H. Detecting children with arithmetic disabilities from kindergarten: evidence from a 3-year longitudinal study on the role of preparatory arithmetic abilities[J]. Journal of Learning Disabilities,2010,43(3):250-268.

[5]CHETTY R, FRIEDMAN J N, HILGER N, et al. $320,000 kindergarten teachers[J]. Phi Delta Kappan,2010(92):22-25.

[6]MORGAN P L, FARKAS G, WU Q. Kindergarten childrens growth trajectories in reading and mathematics: who falls increasingly behind[J]. Journal of Learning Disabilities,2011(5):472-488.

[7][37]许晓晖.儿童早期日常数学问题解决能力发展及其影响因素研究[D].北京:北京师范大学, 2005:4-5.

[8][18]LEIGHTON J P, GIERL M J. Cognitive diagnostic assessment for education[M]. Cambridge: Cambridge University Press,2007:3,88-99.

[9]戴海琦,谢美华,丁树良.我国大陆认知诊断研究的文献计量分析[J].南京师大学报(社会科学版),2013(6):88-97.

[10]李峰,余娜,辛涛.小学四、五年级数学诊断性测验的编制:基于规则空间模型的方法[J]. 心理发展与教育,2009(3):113-118.

[11][34]涂冬波,戴海崎,蔡艳,等.小学儿童数学问题解决认知诊断[J].心理科学,2010,33(6):1461-1466.

[12][35]康春花,辛涛,田伟.小学数学应用题认知诊断测验编制及效度验证[J].考试研究,2013(6): 24-43.

[13]康春花,吴会云,陈婧,等.小学数学“图形与几何”认知诊断测验的编制[J].教育测量与评价: 理论版,2015(10):4-8, 28.

[14]范晓玲,王珺,周路平,等.基于规则空间模型的3~4年级阅读障碍儿童语素意识的认知诊断[J].教育测量与评价,2017(5):12-16.

[15]SARAMA J, CLEMENTS D H. Early childhood mathematics education research:learning trajectories for young children[M]. New York and London: Routledge,2009:27.

[16]STOCK P, DESOETE A, ROEYERS H. Predicting arithmetic abilities: the role of preparatory arithmetic markers and intelligence[J]. Journal of Psychoeducational Assessment,2009,27(3):237-251.

[17]JORDAN N C, KAPLAN D, RAMINENI C, et al. Early math matters: kindergarten number competence and later mathematics outcomes[J]. Developmental Psychology,2009,45(3):850-867.

[19]GIERL M J, ROBERTS M, ALVES C, et al. Using judgments from content specialists to develop cognitive models for diagnostic assessments[A]. The annual meeting of the National Council on Measurement in Education. San Diego, CA. USA,2009.

[20][46]涂冬波,漆書青,戴海琦,等.教育考试中的认知诊断评估[J].考试研究,2008(4):4-15.

[21]MAYER R E. Thinking, problem solving, cognition(2nd ed.)[M]. New York: W. H. Freeman and Company,1992.

[22]喻平.数学问题解决认知模式及教学理论研究[D].南京:南京师范大学,2002:21-23.

[23]LUCANGELI D, TRESSOLDI P E, CENDRON M. Cognitive and metacognitive abilities involved in the solution of mathematical word problems: validation of a comprehensive model[J]. Contemporary Educational Psychology,1998,23(3):257-275.

[24]DEEK F P, TUROFF M, MCHUGH J A. A common model for problem solving and program development[J]. IEEE Transactions on Education,1999,42(4):331-336.

[25]梁好翠.论数学应用问题解决的认知过程模式[J].钦州学院学报,2008(6):107-111.

[26]魏雪峰,崔光佐.小学数学问题解决认知模型研究[J].电化教育研究,2012(11):79-85.

[27]CARPENTER T P, MOSER J M. The development of addition and subtraction problem-solving skill[C]//CARPENTER T P, MOSER J M, ROMBERG T A. Addition and subtraction: a cognitive perspective. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc,1982:9-24.

[28]HELLER J I, GREENO J G. Semantic processing of arithmetic word problem solving[A]. Presented at the Meeting of the Midwestern Psychological Association, Chicago,1978.

[29]LEWIS A B, MAYER R E. Students miscomprehension of relational statements in arithmetic word problems[J]. Journal of Educational Psychology,1987,79(4):363-371.

[30]GREENO J G. Some example of cognitive task analysis with instructional implication[C]//SNOW R E, EDERICO P F, MONTAGU W E. Aptitude, learning, and instruction hillsdale. NJ Lawrence Erlbaum Associates Inc, 1980:1-21.

[31]REED S K. Word problems: research and curriculum reform[M]. New York: Routledge, 1999:15-20.

[32]RILEY M S, GREENO J G. Developmental analysis of understanding language about quantities and of solving problems[J]. Cognition and Instruction,1988(5):49-101.

[33][64]CUMMINS D D, KINTSCH W, REUSSER K, et al. The role of understanding in solving word problems[J]. Cognitive Psychology,1988,20(4):405-438.

[36]付建慧,韋小满.小学分数问题解决的认知模型研究[J].考试研究,2016(1):82-89.

[38]杨海清,庞象辰,周碧光,等.幼儿数概念和运算能力的发展[J].心理科学杂志,1985(5):57-59.

[39]仇佩英.幼儿数概念形成及加减运算掌握情况调查[J]. 上海教育科研,1986(4):25-26.

[40]周晶.5~7岁儿童数学过程性能力构成要素探索与模型建构[J].学前教育研究,2018,278(2):12-24.

[41]NUNES T, BRYANT P, EVANS D, et al. Assessing quantitative reasoning in young children [J]. Mathematical Thinking and Learning,2015,17(2-3):178-196.

[42]LEIGHTON J P, GIERL M J, HUNKA S M. The attribute hierarchy method for cognitive assessment: a variation on tatsuokas rule-space approach[J]. Journal of Educational Measurement,2004,41(3):205-237.

[43][57]GIERL M J, WANG C, ZHOU J. Using the attribute hierarchy method to make diagnostic inferences about examinees cognitive skills in algebra on the SAT[J]. Journal of Technology, Learning, and Assessment,2008,6(6):1-53.

[44]丁树良,杨淑群,汪文义.可达矩阵在认知诊断测验编制中的重要作用[J].江西师范大学学报(自然科学版),2010(5):490-494.

[45]丁树良,汪文义,罗芬.认知诊断中Q矩阵和Q矩阵理论[J].江西师范大学学报(自然科学版)2012,36(5):441-445.

[47]JUNKER B W, SIJTSMA K. Cognitive assessment models with few assumptions, and connections with nonparametric item response theory[J]. Applied Psychological Measurement,2001,25:258-272.

[48]HARTZ S M. A bayesian framework for the unified model for assessing cognitive abilities: blending theory with practicality(unpublished doctoral dissertation)[D]. IL: University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, 2002.

[49]TEMPLIN J L, HENSON R A. Measurement of psychological disorders using cognitive diagnosis models[J]. Psychological Methods,2006,11:287-305.

[50]MARIS E. Estimating multiple classification latent class models[J]. Psychometrika,1999,64(2):187-212.

[51]DA LA TORRE J. The generalized DINA model framework[J]. Psychometrika,2011,76(2):179-199.

[52]DA LA TORRE J. An empirically based method of Q-matrix validation for the DINA model: development and applications[J]. Journal of educational measurement,2008,45(4):343-362.

[53]ORLANDO M, THISSEN D. Likelihood-based item-fit indices for dichotomous item response theory models[J]. Applied Psychological Measurement,2000,24:50-64.

[54]ORLANDO M, THISSEN D. Further investigation of the performance of S-X2: an item fit index for use with dichotomous item response theory models[J]. Applied Psychological Measurement,2003,27:289-298.

[55]TEMPLIN J, BRADSHAW L. Measuring the feliability of diagnostic classification model examinee estimates[J]. Journal of Classification,2013,30(2):251-275.

[56]ROBITZSCH A, KIEFER T, GEORGE C A, et al. CDM: cognitive diagnosis modeling(R package version 4.6-0,2015)[R/OL].(2016-03-12)[2018-12-12]. http://CRAN.R-project.org/package=CDM.

[58]CHEN J, TORRE J, ZHANG Z. Relative and absolute fit evaluation in cognitive diagnosis modeling[J]. Journal of Educational Measurement. 2013,50(2):123-140.

[59]陳兴国.数学课堂中问题解决教学的理论与实践研究[D].昆明:云南师范大学,2006:8-10.

[60]MEVARECH Z, KRAMARSHI B. Critical math for innovative societies and the role of mate-cognitive pedagogies[M]. Paris: OECD Publishing,2014:2-15.

[61]CARPENTER T P, ANSELL E, FRANKE M L, et al. Models of problem solving[J]. Journal for Research in Mathematics Education. 1993,24(5):428-441.

[62][63]KAMII C. Young children reinvent arithmetic(2nd ed.)[M]. New York and London: Teachers College Press, 2000.

[65]CARPENTER T P, HIEBERT J, Moser J. The effect of problem stricture on first graders initial solution processes for simple addition and subtraction problems[A]. The annual meeting of The American Educational Research Association. Sanfrancisco, California,1979:1-45.

[66]HEGARTY M, MAYER R E, Monk C A. Comprehension of arithmetic word problems: a comparison of successful and unsuccessful problem solvers[J]. Journal of Education Psychology,1995,87(1):18-32.

[67]陈英和,仲宁宁,田国胜,等.小学2~4年级儿童数学应用题表征策略差异的研究[J].心理发展与教育,2004(4):19-24.

[68]韩瑽瑽,曹仕莹,陈英和.4~6岁儿童加减法反演律概念的发展与影响因素[J].心理发展与教育,2012(2):121-13.

[69]任培晓.4~6岁幼儿对数学加减逆反原则理解和运用的发展研究[D].上海:华东师范大学, 2008:21.