中古胡姓郡望的成立与民族融合

龙成松

依托于门阀士族问题,郡望一直是中古史研究的老话题。正如毛汉光先生所指出那样:“士族乃具有时间纵度的血缘单位,其强调郡望以别于他族,犹如一家老商店强调其金字招牌一般,故郡望与士族相始终。”①毛汉光:《中国中古社会史论》,上海:上海书店出版社,2002年,第238页。随着新出墓志的涌现,相关研究呈现出了新的生机,其中有两个趋势值得重视:一是“务实”的研究,挖掘郡望发育、生长和衰亡的谱系②这可以美国汉学家谭凯(Nicolas Tackett)的《中古中国门阀大族的消亡》(The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy)为代表,原著2014年由哈佛大学亚洲中心出版,由胡耀飞、谢宇荣翻译,后由社会科学文献出版社2017年出版。;一是“务虚”的研究,钩沉郡望制作、伪冒和攀附的痕迹③这可以仇鹿鸣《制作郡望:中古南阳张氏的形成》一文为代表,在文中他提出一个纲领性的问题:“郡望与谱系是中古时代重要的知识资源,但这种知识如何传播、流布,士人如何习得这种知识,进而加以利用、改造,将其作为冒入甚至制作郡望的一种手段,通过对祖先记忆的重构,谋取高贵的社会身份乃至背后的政治、经济利益,这是本文通过对张氏诸望的检讨所欲回答的问题。”(《历史研究》2016年第3期)。二者都得益于新出墓志积累的大量郡望数据。早前的研究和最新的动向,所关注的重点都是郡望与汉人士族的关系,而较少注意到郡望与非汉人家族(胡姓家族)的关系。事实上,在中古胡、汉共同体背景下,胡姓郡望的发育、成长和衰亡,除了具有一般意义上的士族发展规律意义外,还具有族群认同和民族融合的意义,因而值得深入发掘。陈寅恪的“关陇本位政策”已将郡望问题作为宇文泰聚合胡、汉的一个关键要素提出来,并给予了浓墨重彩的描述,沿着他的思路,还可以进一步拓展。通过改造郡望来调整胡、汉关系,其渊源为孝文帝迁洛之后的一系列改制。胡、汉郡望整合是中古胡、汉共同体社会形成的一个重要元素,是中古民族融合宏大叙事的题中之义。

一、胡姓郡望的成立过程

胡姓郡望的成立,需要放到中古这一长时段来观察方才有意义。范兆飞指出:“中古郡望的成立,源于两个因素的有机结合:一是地域主义的形成,二是家族主义的确立。魏晋之际华夏帝国崩溃,国家权威的影响有所减弱,而象征社会势力的家族主义和地方主义却呈现出分庭抗礼之势。郡望由此突破地域的概念,成为士族门第的名片和护身符,其形成确立乃至式微滥用的历史过程,见证了中古士族政治社会的成立和崩溃。”①范兆飞:《中古郡望的成立与崩溃——以太原王氏的谱系塑造为中心》,《厦门大学学报(哲社版)》2013年第 5 期。在郡望成立之阶段,“地域”和“家族”是郡望的两个维度,延伸至对于地方社会、文化资源的“垄断”,而且形成了维系这一局面的各种“文本”,比如谱牒、谱志。在郡望崩溃之际,郡望与著籍发生分离,郡望仅仅成为一个符号,伪冒的现象严重,这一“实”一“虚”两条线,也是理解胡姓郡望成立过程的起点。下面分为两个时段来观察。

(一)魏晋南北朝时期

胡姓部族或家族源出华夏边缘,原本无汉人郡望或籍贯之说,内迁之后,改汉姓,占籍各地,逐渐以郡望自高。占籍与郡望本为一义,因人口的迁徙、分支的繁衍、同姓的攀附和伪冒的出现,遂别为二②参考岑仲勉《唐史余瀋》卷四“唐史中的望与贯”条,北京:中华书局,2004年,第229-233页。。郡望在各个时代并不是稳定的,有升沉流变,其地域分布也不平衡。魏晋南北朝时期是少数部族内迁的高潮时期,也是胡姓郡望发育时期。这一时期的郡望郡姓并没有像唐代氏族志(郡望表)一类资料可以利用。胡阿祥先生根据相关史料和郡望、郡姓的标准,整理出《两晋南北朝时期郡望郡姓分区对照表》,得98郡281郡姓,其中包括十六国及北朝的胡姓郡望:西平源氏,陇西乞伏氏,略阳苻氏、吕氏,南安姚氏,临松沮渠氏,敦煌令狐氏,河东薛氏,上党石氏,新兴刘氏、赫连氏,北秀容尔朱氏,广牧斛斯氏,神武贺拔氏,代郡穆氏、于氏、陆氏、长孙氏、尉氏、罗氏、源氏、奚氏、陆氏、侯莫陈氏、尉迟氏、宇文氏,云中斛律氏、独孤氏,昌黎宇文氏、豆卢氏、慕容氏,河南元氏、穆氏、独孤氏、贺若氏、刘氏、长孙氏、房氏、阎氏、窦氏,辽西宇文氏。③胡阿祥:《中古时期郡望郡姓地理分布考论》,《历史地理》第11辑,上海:上海人民出版社,1993年,第114-117页。胡姓的界定和辨识存在多重的困难④按:本文对于胡姓的认定主要参考姚薇元《北朝胡姓考》(修订本),北京:中华书局,2007年;陈连庆:《中国古代少数民族姓氏研究——秦汉魏晋南北朝少数民族姓氏研究》,长春:吉林文史出版社,1993年;王仲荦:《鲜卑姓氏考》《代北姓氏考》,见《㟙华山馆丛稿续编》,北京:中华书局,2007年,第1-200页。,上面所列显然不是全部,只是比较可靠的一些,计17郡、41郡姓,分别占整个郡姓分布的17%和15%,这并不是很高的比例,而且胡姓郡姓集中分布在代郡和河南。胡阿祥先生也指出,这一统计并不是绝对数据,而是一个大致概况,胡姓郡姓、郡望亦是如此。

魏晋北朝时期兴起的胡姓郡望,多数有占籍之实,如河东薛氏,本为曹魏时从蜀中徙居河东的一支“胡”族,其族源北朝以来便屡起争议,尤其是“蜀薛”这一身份,陈寅恪先生已辨其非华夏旧族。⑤陈寅恪:《魏书司马叡传江东民族条释疏及推论》,见《金明馆丛稿初编》,北京:三联书店,2001年,第84页。东魏兴和四年(542)《薛怀俊墓志》:“公讳,字怀俊,出于河东之汾阴县。昔黄轩廿五子,得姓十有二人,散惠叶以荴疏,树灵根而不绝。”⑥罗新、叶炜:《新出魏晋南北朝墓志疏证》(修订本),北京:中华书局,2016年,第182页。墓志称薛氏出自黄帝,与拓跋氏自称黄帝之后一样,为胡姓家族常见的族源叙事⑦参考尚永亮、龙成松:《中古胡姓家族之族源叙事与民族认同》,《文史哲》2016年第4期。,从侧面暴露了其出自胡姓的渊源。薛氏自魏晋之际迁徙河东汾阴之后,不断发展壮大,成为河东大族,以裴氏、柳氏相颉颃。

这一时期胡姓家族在发展过程中经历了两次重要的官方郡望调整事件。一次是孝文帝太和十九年(495)六月:“丙辰,诏迁洛之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。”⑧《魏书》卷7,北京:中华书局,1974年,第178页。第二次是北周明帝二年(558)三月:“庚申,诏曰:‘三十六国,九十九姓,自魏氏南徙,皆称河南之民。今周室既都关中,宜改称京兆人。’”⑨《周书》卷4,北京:中华书局,1971年,第55页。这两次集中改望涉及的范围较大,是北朝胡姓郡望发育的基点。这两次调整扩大了河南、京兆两个郡望在胡姓家族中的意义,事实上开启了攀附和伪冒的大门,很多并未占籍于这两地的胡姓家族也以之为姓望。

北朝时期胡姓攀附汉人谱系和郡望的情况也开始蔓延开来,而且有迹可循。如:“侯刚,字乾之,河南洛阳人,其先代人也。……刚长子详,自奉朝请稍迁通直散骑侍郎、冠军将军、主衣都统。刚以上谷先有侯氏,于是始家焉。正光中,又请以详为燕州刺史,将军如故,欲为家世之基。”①《魏书》卷93,第2004、2006页。据《魏书·官氏志》:“胡古口引氏,后改为侯氏。”②《魏书》卷113,第3008页。侯刚即出身此族,但为了攀附汉人上谷侯氏,他不仅占籍于上谷,还为其子谋官于当地,欲培育地方基础。《侯刚墓志》中称:“上谷居庸人也。其先大司徒霸,出屏桐川,入厘百揆,开谋世祖,道被东汉。”③赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,天津:天津古籍出版社,2008年,第188页。侯刚之孙《侯义墓志》亦称:“燕州上谷郡居庸县人。”④罗新、叶炜:《新出魏晋南北朝墓志疏证》(修订本),第223页。俨然上谷侯氏大族了。但侯刚家族占籍上谷并没有贯彻到底,侯刚孝昌二年(526)“葬于马鞍山之阳”,在洛阳;侯义大统十年(544)“葬于石安县孝义乡崇仁里”,在咸阳。相比之下,源出高丽的高肇家族的郡望改造可以说进行得更为彻底。史载:

高肇字首文,文昭皇太后之兄也。自云本勃海蓨人。五世祖顾,晋永嘉中,避乱入高丽。父飏,字法脩。孝文初,与弟乘信及其乡人韩内、冀富等入魏,拜厉威将军、河间子;乘信明威将军。俱待以客礼。遂纳飏女,是为文昭皇后,生宣武。……肇出自夷土,时望轻之。及在位居要,留心百揆,孜孜无倦,世咸谓之为能。宣武初,六辅专政,后以咸阳王禧无事构逆,由是委肇。肇既无亲族,颇结朋党,附之者旬月超升,背之者陷以大罪。⑤《北史》卷80,北京:中华书局,1974年,第2684页。

高肇一族自称“勃海”望,在当时并没有获得认可,“时望轻之”,而且因为其“勃海”望为攀附,并无真正的乡里基础,所以高肇在朝只能结为朋党。但高肇一系为了攀附“勃海”高氏,确实努力占籍于勃海。高肇之子高植、高湛的墓志,高肇之侄高贞的碑,都出土于德州。虽然高肇一族的占籍活动并不彻底,但高氏郡望攀附却成功了。⑥罗新、叶炜:《新出魏晋南北朝墓志疏证》(修订本),第71-72页

另外一个攀附汉人郡望但汉人社会对其认同不一的例子是鲜卑纥豆陵氏。内迁纥豆陵氏改为窦氏,遂攀附汉人扶风郡望。北魏永平四年(511)《杨阿难墓志》:“曾祖母扶风窦氏,父秦,北平太守。”⑦赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,第62页。窦秦疑出鲜卑纥豆陵部而冒称扶风望。史传中较早攀附扶风的窦氏人物为北魏太武帝、文成帝时期的窦瑾,其本传载:“字道瑜,顿丘卫国人也。自云汉司空融之后。”⑧《魏书》卷46,第1035页。攀附扶风名人窦融之后,但魏收以“自云”质疑之,而且也没有书扶风郡望。《窦瑗传》:“字世珍,辽西辽阳人。自言本扶风平陵人,汉大将军窦武之曾孙崇为辽西太守,子孙遂家焉。”⑨《魏书》卷88,第1907页。虽称扶风郡望,但“自云”之说也证明其攀附不被认可。又《窦泰传》:“字世宁,太安捍殊人也。本出清河观津胄。祖罗,魏统万镇将,因居北边。”⑩《北史》卷54,第1951-1952页。这里则撇开了与扶风窦氏的关系。但相较于史传的“权威性”,墓志中鲜卑窦氏攀附扶风望的情况显得更为明显。北齐天保六年(555)《窦泰墓志》云:“公讳泰,字宁世,清河灌津人。昔章武以退让为名,司空以恂恂著称。仍与王室,迭为甥舅,故已德隆两汉,任重二京。虽将相无种,而公侯必复。世载有归,名贤间起。”⑪赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,第394-395页。虽然没有称扶风人,但“章武”指窦广国,“司空”指窦融,也是攀附扶风望了。又如庾信《赵国公夫人纥豆陵氏墓志》称夫人“扶风平陵人。魏其朝议,列侯则莫能抗礼;安丰奉图,功臣则咸推上席”⑫(北周)庾信撰,(清)倪璠注:《庾子山集注》卷16,北京:中华书局,1980年,第1035页。。“魏其”指窦婴,“安丰”指窦融,也是攀附扶风窦氏。

总体而言,北朝胡姓出于郡望成立的早期,更多有占籍之实。一些长久聚居于某些民族地区的胡姓家族,以占籍地为基础形成了郡望,如天水、冯翊的氐羌胡姓雷、党、赵等。还有一些陆续内迁而没有经历两次集中改望的部族,保留了边地作为籍贯,后来也演变为郡望。如广牧斛斯氏、神武贺拔氏、云中斛律氏等。值得注意的是,并不是所有的胡姓占籍最后都发育成为郡望。史传、出土墓志所书籍贯、郡望数量更多,分布也更为广泛。如《库狄业墓志》称“荫山人”①罗新、叶炜:《新出魏晋南北朝墓志疏证》(修订本),第181页。,即因为高车库狄部在孝文帝迁洛以后并未随迁,而保留了部落组织留在北边诸镇。《库狄洛墓志》称“朔州部落人”②赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,第414页。,亦是如此。这符合这一时期内迁胡姓家族的分布规律。

(二)唐代

进入唐代,门阀士族的地方基础逐渐崩溃,一些号称大族的郡姓“世代衰微,全无冠盖”③(唐)吴兢撰,谢保成集校:《贞观政要集校》卷7,北京:中华书局,2003年,第396页。,但郡望作为社会地位和婚宦清望的象征意义犹存,崇尚郡望的习气并未有所消减,随之而来的是攀附的盛行和各种姓氏谱或郡望表的编制。以安史之乱为界,唐前后期的郡望、郡姓情况有一定差异。敦煌吐鲁番地区出土多件郡姓氏谱文书,反映了唐代不同时期郡姓的分布、数量情况。胡阿祥先生根据这些资料,制作了《唐前期郡望郡姓分道对照表》和《唐后期郡望郡姓分道对照表》。④胡阿祥:《中古时期郡望郡姓地理分布考论》,第121-125页。前期共85郡望、363郡姓,后期90郡望、799郡姓(缺7姓)。下面在这两个表的基础上,将胡姓郡望作一个整理。

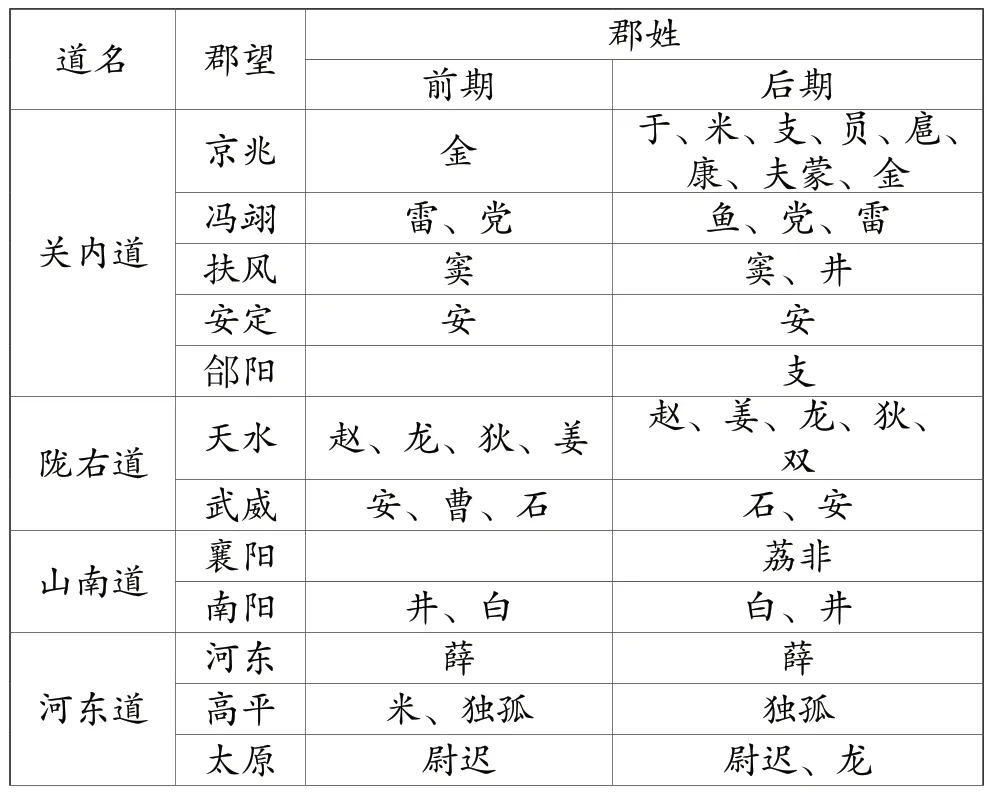

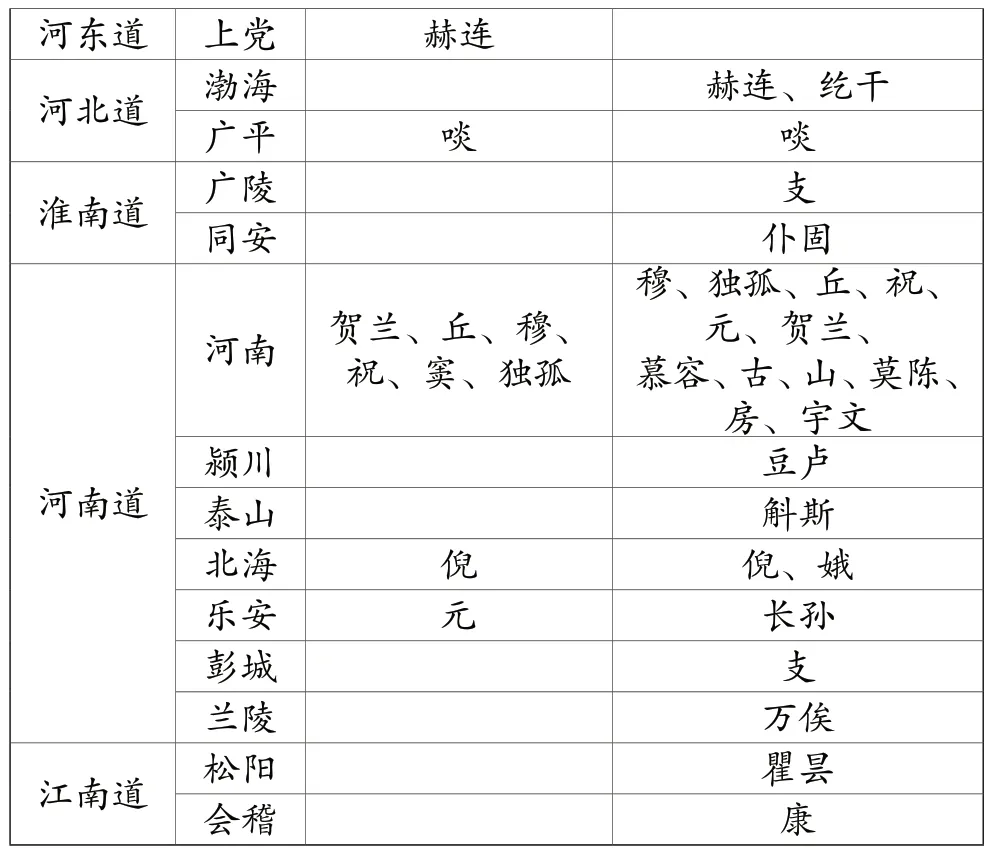

表1 唐代郡望、郡姓分布表

河东道 上党 赫连河北道 渤海 赫连、纥干广平 啖 啖淮南道 广陵 支同安 仆固穆、独孤、丘、祝、元、贺兰、慕容、古、山、莫陈、房、宇文颍川 豆卢泰山 斛斯北海 倪 倪、娥乐安 元 长孙彭城 支兰陵 万俟江南道 松阳 瞿昙会稽 康河南 贺兰、丘、穆、祝、窦、独孤河南道

表1的统计显然也不是唐代胡姓郡望的全部,但可以作为一个大概。据表,唐前期胡姓郡望15,占18%;郡姓28,占8%。唐后期胡姓郡望25,占28%;郡姓55,占7%。结合魏晋南北朝时期胡姓郡望、郡姓的数据(郡望17,占 17%;郡姓41,占 15%),可以看到一个现象:魏晋南北朝至唐前期,胡姓郡望的数量和比例大致保持平稳,而至唐后期则有一次较大的增长。胡阿祥先生注意到了鲜卑、羌、铁勒、天竺、昭武等族诸多姓氏在唐前、后期广泛分布于各地的现象,但并未作解释。王仲荦先生对此有一个更为详细的论说:

泽州高平郡有独孤氏,并州太原郡有尉迟氏……可见鲜卑族望不仅代居京兆、洛阳,而且分布居住在大河南北了。……此外如羌族大姓,雍州京兆郡有夫蒙氏,同州冯翊郡有党氏、雷氏,襄州襄阳有荔非氏。又如淮南道舒州同安郡住有出自铁勒九姓之一的仆固氏,江南道处州松阳郡住有出自五天竺的瞿昙氏,陇右道凉州武威郡住有出自昭武九姓的石氏、安氏。……这些族姓,被列为著姓郡望,那就是说他们在所住地区,还拥有一定的经济地位和政治地位、社会地位,他们有较高深的文化修养,可以说不是很简单的事了。⑤王仲荦:《〈新集天下姓望氏族谱〉考释》,见《㟙华山馆丛稿》,北京:中华书局,2007年,第446-447页。

《新集天下姓望氏族谱》反映的是唐后期郡望、郡姓的资料,王仲荦先生将这个文件中新的郡望的出现视为“新兴的族望在开始抬头,门阀士族独占的局面已经开始动摇”的表征。而包括胡姓郡望在内的新郡望出现的原因,王先生将之归结为这些家族的地方化,这一观点也启发了其他一些学者的研究。①王春红:《从两件敦煌文书看代北虏姓士族的地方化》,《湖州师范学院学报》2009年第6期。但郡望的形成其实需要长时间的积累,唐代后期的姓氏谱中所载胡姓郡望,可能萌芽、形成于唐代前期,笔者曾以唐代后期粟特族裔会稽康氏的个案为例讨论过这一问题②参考笔者:《唐代粟特族裔会稽康氏家族考论》,《新疆大学学报(哲学•人文社会版)》2017年第3期。。

对于唐后期产生的大量胡姓新望,还应该注意“虚”这一条线索,即胡姓攀附汉姓郡望的可能。这一过程当然从魏晋南北朝时期已经开始了,不过唐代更为泛滥。刘知几对此有激烈的批评:

且自世重高门,人轻寒族,竞以姓望所出,邑里相矜。……今西域胡人,多有姓明及卑者,如加五等爵,或称平原公,或号东平子,为明氏出于平原,卑氏出于东平故也。夫边夷杂种,尚窃美名,则诸夏士流,固无惭徳也。在诸史传,多与同风。(原注:如《隋史牛弘传》云:“安定鹑觚人也,本姓尞氏。”至于它篇所引,皆谓之陇西牛弘。《唐史谢偃传》云:“本姓库汗氏。”续谓之陈郡谢偃,并其类也。)此乃寻流俗之常谈,忘著书之旧体矣。③(唐)刘知几撰,浦起龙释,王煦华整理:《史通通释》卷5,上海:上海古籍出版社,2009年,第134页。

刘知几特别点出“西域胡人”明氏、卑氏及谢偃的例子,可见他对胡姓的郡望攀附现象是很清楚的。入唐之后,胡姓家族的郡望攀附和与世系伪冒相结合,成为他们获得“汉人”身份的重要途径,如前举鲜卑窦氏,在北朝时期攀附扶风郡望,尚未完全获得汉人社会完全的承认;但唐代鲜卑窦氏从郡望、世系、家族文化等不同层面都攀附到扶风窦氏,已完全占据了汉人扶风窦氏之名实。④参考笔者:《世系建构的传播接受与文本层累——以中古窦氏家族为例》,《人文论丛》2017年第1期(总27卷),武汉:武汉大学出版社,2017年,第67-77页。

二、胡姓郡望的社会认同

郡望是中古士族的“金字招牌”和“护身符”,既然如此,就存在认证、注册和注销的情况。而在这一点上,胡、汉郡望还存在差异。正如胡阿祥先生所指出那样,魏晋南北朝时期胡姓郡望的出现,“并不代表这些胡人家族当时已为汉人大家族社会所认可与接纳”⑤胡阿祥:《中古时期郡望郡姓地理分布考论》,第116页。。在不同的书写话语体系、接受对象中,胡姓郡望所获得的社会认可并不相同,下面试从两个方面做一个探索。

(一)胡姓郡望的书写

中古文献对于胡、汉关系的书写,往往存在一些模式化的叙事策略⑥参考笔者:《汉唐时期胡、汉文化融合叙事模式管窥》,《云南社会科学》2018年第1期。,而其中蕴含的认同关系也非常复杂。胡姓郡望在不同的文献或者文类中所得到的认同是不同的。例如魏晋南北朝时期官方史书中对于胡姓族属、族源的记载有一种特殊的模式,即“籍贯+族属+人物”的体例,这是不同于其他时代的一个重要特点。如“凉州休屠胡梁元碧”“凉州名胡治无戴”⑦《三国志》卷26,北京:中华书局,1959年,第735页。,“汾州吐京群胡薛羽”“五城郡山胡冯宜都、贺悦回成”⑧《魏书》卷69,第1531页。,“平原乌丸展广、刘哆”“中山丁零翟鼠”⑨《晋书》卷104,北京:中华书局,1974年,第2725页。,相关例子不胜枚举。但这一书写体例在唐代及之后的文献中逐渐减少,籍贯被郡望取代,族属标记则被淡化或取消。在史书之外,谱牒类文献对于胡姓郡望的记载也有不同。唐长孺先生论南北朝士籍时指出:“事实上现实中法律所承认为士族的总比姓氏书中所记载的多得多。”⑩唐长孺:《魏晋南北朝隋唐史三论》,北京:中华书局,2011年,第370页。官方姓氏书所持之士庶标准为最严,但入谱郡姓依然存在伪滥。唐代前期,官方多次大修氏族志,其中《贞观氏族志》可看作一个纲领。敦煌残卷中提到该次氏族整理共85郡、合398姓(实收293姓),应当反映了贞观时期氏族的基本情况。奏文残卷末云:“其三百九十八姓之外又二千一百杂姓,非史籍所载,虽预三百九十八姓之限,而或媾官混杂,或从贱入良,营门杂户,幕客商贾之类,虽有谱,亦不通,如有犯者,剔除籍。”①王仲荦:《〈唐贞观八年条举氏族事件〉残卷考释》,《㟙华山馆丛稿》,第349页。未入录的“二千一百杂姓”中,胡姓当占不小比例。从残卷中也可以看到大量胡姓入谱,这是一个重要的信号:唐初官方谱牒已在试图整合胡、汉姓望结构。官修氏族志中胡姓或蕃姓所在何等、入谱之家族为谁不得而知,但官方谱牒却有限制胡姓郡望攀附及伪冒的潜在功能。尽管从实际效果来看,卷帙浩繁的氏族志束之高阁,不便利用②参考池田温:《唐朝氏族志研究——关于〈敦煌名族志〉残卷》,刘俊文主编《日本学者研究中国史论著选译》第4卷,北京:中华书局,1992年,第684-686页。,其约束功能大打折扣,郡望伪滥的情况并未得到有效制约。

需要注意的是,唐代氏族志并不都指向胡、汉混一,还有一些氏族志隐含着“甄别华夷”的意图,这主要体现在氏族志中胡、汉分别著录的方式上。唐先天至开元初,柳冲等修《姓系录》,“取德、功、时望、国籍之家,等而次之;夷蕃酋长冠带者,析著别品”③《新唐书》卷199,北京:中华书局,1975年,第5676页。,即是在分蕃、汉。除此之外,唐人所撰谱牒还有一种也是将胡姓分列的,即裴扬休的《百氏谱》。《宋史·艺文志》著录该书5卷④《宋史》卷204,北京:中华书局,1977年,第5150页。;《玉海》“唐百氏谱”条引《中兴馆阁书目》云:“唐国子助教裴扬休撰,凡三百五十八姓,汉姓三百七,蕃姓一百二十五。”⑤《玉海》卷50,南京:江苏古籍出版社,1987年,955-956页。裴扬休原书不存,其蕃姓、汉姓分列的体例对于胡姓郡望显然是不利的。氏族谱志文献中区别蕃汉华夷这一情况,似乎主要出现在开元天宝年间(742-756),这与当时氏族主义复古思潮有关。当时谱学界对于胡姓郡望还形成了一个专门的术语——“虏姓”。韦述、柳芳《氏族论》对此有经典的表述:

代北则为虏姓,元、长孙、宇文、于、陆、源、窦首之。虏姓者,魏孝文帝迁洛,有八氏十姓,三十六族九十二姓。八氏十姓,出于帝宗属,或诸国从魏者;三十六族九十二姓,世为部落大人;并号河南洛阳人。⑥《新唐书》卷199,第5678-5679页。

《氏族论》实际上为韦述、柳芳等人编撰的《唐书·氏族志》中内容,笔者已另撰文考证⑦参考笔者:《中古氏族理论的反思——以〈氏族论〉为中心》,待刊。。“虏姓”的出现,表明胡姓郡望的涌现引起谱学界的重视,虽然这一称呼指向的是胡、汉区别,但客观效果上却奠定了胡姓郡望获得社会认同的关键一步。

相比之下,有密切关系的行状、家谱、碑志这些文类对于胡姓郡望要包容要得多。或者说,这些文类是胡姓郡望得到社会认可的最低限度。这是为什么在墓志中所见胡姓的占籍或者郡望数量远远大于史传或姓氏书的原因。另外,这些文类中胡姓郡望的伪冒和攀附也是很普遍的。如前举河东薛氏,本为魏晋以来从蜀中迁徙河东汾阴的少数部族,但在《薛孝通贻后券》中以河东名族自称:“大魏太昌元年囗月十日,代郡刺史薛孝通,历叙世代贻后券。河东薛氏,为世大家,汉晋以来,名才秀出,国史家乘,著显光华者历数百年。厥后竞仕北朝,繁兴未艾,今远官代北,恐后之子孙不谙祖德,为叙其世代以志,亦当知清门显德有所自也。”⑧陈直:《南北朝谱牒形式的发现和索隐》,《西北大学学报(哲社版)》1980年第3期。陈直先生最早引用此石刻,说出土于太原,出土地点可能为薛氏之祠堂。也有学者认为该石刻系伪刻。⑨杨强:《“薛孝通贻后券”辨伪》,《文博》2002年第3期。从石刻文本书写和传播接受的角度而言,即便这是一方伪刻,亦是薛氏郡望改造的衍生文本。进入唐代以后,为了强化河东郡望之实,薛氏对自己的族源、谱系进行了改造,《新唐书·宰相世系表》是一个集大成文本。这个文本应该渊源于薛氏家谱,其中将河东薛氏的谱系无缝上承汉代名人薛广德:

广德生饶,长沙太守。饶生愿,为淮阳太守,因徙居焉。……衍生兖州别驾兰,为曹操所杀。子永,字茂长,从蜀先主入蜀,为蜀郡太守。永生齐,字夷甫,巴、蜀二郡太守,蜀亡,率户五千降魏,拜光禄大夫,徙河东汾阴,世号蜀薛。①《新唐书》卷72,第2990页。其中不仅“制造”了薛氏占籍河东的历史渊源,还篡改了“蜀薛”作为族名的意义。结合《氏族论》中以薛氏为关中“郡姓”之大者可知,河东薛氏已从“虚”“实”两条线完成了汉人名族的改造。

(二)胡姓郡望的自认、他认与互认

胡姓郡望知识主要依赖汉人的古典文献,但胡姓新望的认定则是双向的,胡姓家族的“自认”与汉人社会的“他认”并行不悖,甚至很难区分。西安新出土天宝十三年(754)独孤挺为其父独孤洧所撰墓志中载其家族族源说:

独孤氏汉皇孝景之后,中山靖王之子。北征猃狁,便寄单于,保于崇丘,因以命氏。后与魏帝并驱中原,迁居河南,时谓虏姓也。先人讳挺,字挺。五代祖信,仕魏至大司马,辅周拜尚书令,隋封赵国,唐赠梁王。八子列侯,三女为后,功业备彰于国史,勋荣尽载于家牒。②陈财经、杨芝昉:《咸阳新出土唐独孤大惠与独孤挺墓志考略》,《碑林集刊》第15辑,西安:三秦出版社,2009年,第137-146页。

独孤氏本匈奴屠各之后,其中一支很早就改姓刘氏③姚薇元:《北朝胡姓考》(修订本),第43-55页。。独孤挺自称“虏姓”,应该是接受了当时汉人谱学中的概念。前面引韦述、柳芳《氏族志》中将“虏姓”作为五大姓类之一。独孤挺这一自称也证明,胡姓郡望在当时获得了汉人知识精英的认同,其胡、汉区分的功能是很微弱的。

在中古时期各种郡望书写中,可以视为“自认”的家状和“他认”的姓氏书、史传也存在交集。如《元和姓纂》现存的10卷中,直接标明引用家状者就有141姓。在所引家状中,可以确定为胡姓者如天水双氏、河南云氏、平凉员氏、是云元、河南潘氏、箝耳氏、云南段氏、河南窦氏、拓王氏等。这些自称的文献,被吸纳进入姓氏书,自然是胡姓郡望获得社会认同的重要契机。

郡望书写的另外一类重要文类——墓志,也是自称和他称的结合。如颜真卿作《康希铣神道碑》,详述康氏姓源、谱系及会稽占籍之由,其内容究竟是颜真卿的手笔,还是根据康希铣家人提供的家状,无法得知,但颜真卿这一篇文章对于粟特族裔会稽康氏被社会认可起到了重要的作用④参考笔者:《唐代粟特族裔会稽康氏家族考论》,《新疆大学学报(哲学·人文社科版)》2017年第3期。。

胡姓郡望得到社会认可,还可以从一种特殊的“他认”方式中得到印证,就是汉人攀附胡姓郡望的情况,这可以从汉人清河房氏和高车族河南房氏两望的攀附翻转来观察。清河房氏为魏晋以来汉人高门,至唐初房玄龄时代盛极一时;而河南房氏为高车贵族屋引氏所改。从北朝以来,河南房氏攀附清河房氏的例子不绝如缕,这并没有什么特别之处,值得注意的是清河房氏攀附河南望的情况。圣历二年(699)《房逸墓志》载:房逸,字文杰,魏郡清河人,曾祖宣,隋郑州荥阳县丞;祖恭,隋定州司马;父策,不仕。房逸终官贝州清河县尉,有子玄之、玄则、兴昌⑤吴钢主编:《全唐文补遗》第6辑,西安:三秦出版社,1999年,第346-347页。。房逸自称清河人,又在清河本籍任用,其家族出于清河房氏似乎无疑。但大历十三年(778)《房众墓志》称河南洛阳人,本家代北,徙居河南;曾祖文杰,贝州清河县令;祖兴昌,长沙郡长沙县令;父旷曜,朝州朝阳县令⑥吴钢主编:《全唐文补遗》第6辑,第462页。。房众的曾祖文杰即房逸的字,二篇墓志的世系正好连在一起。但《房逸墓志》称魏郡清河,《房众墓志》称代北、河南,为何同一家族前后相异如此?究其原因,在房逸之时,虽然经历了永徽四年(653)房遗爱谋反案,但清河房氏影响犹在,所以房逸一家虽非房玄龄一支,尚称清河望;而房逸之后,河南房氏有房融、房琯相继入相,家族勃兴,河南遂成为房氏著望,有压过清河之势。房逸、房众的例子表明,郡望的认同是随政治、文化之升沉而变迁的,胡姓郡望认同也是如此。

胡姓郡望的认同,还有一种特殊的形式是“互认”,这可以从鲜卑高氏与汉人渤海高氏之间的关系中看出。长安三年(703)高峤为高缵撰墓志,题名中自称“族父”⑦吴钢主编:《全唐文补遗》第8辑,西安:三秦出版社,2005年,第10-11页。。高缵为高德正的玄孙,而高峤则是高士廉之孙。虽然都号称渤海高氏,但后者为鲜卑高氏的“假冒牌”。墓志导演了一场胡、汉高氏互认“同宗”渤海郡望的好戏①仇鹿鸣:《攀附先世”与“伪冒士籍”——以渤海高氏为中心的研究》,《历史研究》2008年第2期。。

尽管胡姓郡望通过各种方式在汉人社会获得了认同,但也不是没有反拨的情况。社会舆论是反映胡姓郡望认同的重要表征。还是以房氏为例,《太平广记》引《启颜录》:

唐有姓房人,好矜门地,但有姓房为官,必认云亲属。知识疾其如此,乃谓之曰:“丰邑公相(注:丰邑坊在上都,是凶肆,出方相也)是君何亲?”曰:“是姓某乙再从伯父。”人大笑曰:“君既是方相侄儿,只堪吓鬼。”②《太平广记》卷260,北京:中华书局,1961年,第2027页。按此事《两京新记》西京“丰邑坊”条较详:“南街西通延平门。此坊多假赁方相轜车送丧之具。武德中,有一人姓房,好自矜门阀,朝廷衣冠,皆认以为近属。有一人恶其如此,设便折之。先问周隋间房氏知名者,皆云是从祖从叔。次曰丰邑公相与公远近,亦云是族叔。其人大笑曰:‘公是方相侄儿,只可吓鬼,何为诳人!’自是大丑,遂无矜诳矣。”参见辛德勇:《两京新记辑校》,西安:三秦出版社,2006年,第66页。

按照上引文字面意思,此则“笑话”颇难理解,若改“丰邑公相”为“丰邑方相”则豁然可通(“公”“方”形讹)。唐代房、方音同,用“房相”谐“方相”以折辱“姓房人”乱攀房姓宰相为亲属。《启颜录》的成书时间尚有争议③参考董志翘:《启颜录笺注》,北京:中华书局,2016年。,房姓之相可能是清河房氏的房玄龄,也可能是河南房氏的房融或房琯,这个自矜“门第”的姓房人,出自哪一支不清楚,但当时的社会舆论无疑对这种攀附行为有所回应。胡姓郡望的社会认同,也应放到这一背景下来考察。

三、“想象的共同体”——胡姓郡望成立与中古民族融合

胡姓郡望的形成和演变,是中古胡、汉融合宏大主题之下的重要课题。最早对这一问题进行深入探讨的是陈寅恪。陈寅恪在讨论李唐氏族时便提出贺拔岳、宇文泰改易姓望的过程:“盖贺拔岳、宇文泰初入关之时,其徒党姓望犹系山东旧郡之名,迨其后东西分立之局既成,内外轻重之见转甚,遂使昔日之远附山东旧望者,皆一变而改称关右名家矣。此李唐所以先称赵郡,后改陇西之故也。”④陈寅恪:《李唐氏族之推测后记》,见《金明馆丛稿二编》,北京:三联书店,2001年,第341页。其后在《隋唐制度渊源略论稿》中,对宇文泰“关陇文化本位政策”的集中论述,也将郡望问题作为一个关键提出:

故宇文苟欲抗衡高氏及萧梁,除整军务农、力图富强等充实物质之政策外,必应别有精神上独立有自成一系统之文化政策,其作用既能文饰辅助其物质即整军务农政策之进行,更可以维系其关陇辖境以内之胡汉诸族之人心,使其融合成为一家,以关陇地域为本位之坚强团体。……约言之,西魏宇文泰改造汉人姓氏及郡望之政策分为二阶段,其先则改山东郡望为关陇郡望,且加以假托,使之与六镇发生关系。其后则径赐以胡姓,使继鲜卑部落之后。⑤陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿》,北京:三联书店,2001年,第100-101页。

陈寅恪将郡望改造视为维系胡、汉共同体的精神力量。在《唐代政治史述论稿》中,他进一步强调了郡望改造在“关陇本位政策”中的重要性,称其为“精神文化方面尤为融合复杂民族之要道”,而且在“汉人姓氏及郡望之政策”之外补充了“改易胡人之河南郡望为京兆郡望”的政策⑥陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,北京:三联书店,2001年,第198-199页。。

“关陇本位政策”下胡姓郡望的改造,对于北朝隋唐之世胡、汉融合的格局影响深远,陈氏文中多有所及。曹印双先生也认为改易郡望民族融合的重要举措:

地域是人们的生存空间,客观环境对人心理的塑造也是潜移默化的。来自不同地域、不同文化背景的人,如何在新的共同生存空间中融合认同,这是需要引导的。改易郡望姓氏、赐姓就是具体举措。……郡望姓氏是“关中本位政策”空间要素内涵的反映,郡望姓氏与地域结合,心理想象与客观现实对接无碍,才能谈及本位,才能收到显著效果。⑦曹印双:《“关中本位政策”新论——以隋唐帝国形成的基础要素为中心》,《陕西师范大学学报(哲社版)》2014年第2期。

通过改造郡望来整合胡、汉关系虽然集大成于宇文泰的“关中本位政策”,但其渊源则为孝文帝迁洛之后的一系列改制。正如学者指出那样,孝文帝改制以后,胡、汉一体化,民族边界日益模糊:“胡人已有家族的自我认同意识。孝文改制后,内迁少数民族族群归属感和民族意识趋于淡化,以姓氏为象征的家族归属感和家族自我认同意识日渐浓烈。最为主要的表现是,胡人与汉人一样,已有强烈的郡望意识。郡望是家族地位的标识,是中古时期家族主义的极端表现。郡望所代表的家族认同可以超越时空域限。”①柏贵喜:《四—六世纪内迁胡人家族制度研究》,北京:民族出版社,2003年,第295-296页。

孝文帝改制,本来就包括品序胡姓郡望等级的内容,“又诏代人诸胄,初无族姓,其穆、陆、奚、于,下吏部勿充猥官,得视‘四姓’”②《新唐书》卷199,第5678页。。胡姓郡望与汉人门阀郡望一样,和社会地位、选举、婚姻直接相关,所以胡姓郡望意识的增强是自然的事。更为重要的是,“河南洛阳人”这一身份对于北朝民族融合的意义,因为这一身份从空间上确立了北朝胡姓家族的“华夏性”。

继承孝文帝之策略,宇文泰改易胡、汉郡望走了另外一条路线,就是重塑“武川”地域认同。赵翼论“周隋唐皆出自武川”云:“周、隋、唐三代之祖皆出于武川。……区区一弹丸之地,出三代帝王,周幅员尚小,隋、唐则大一统者,共三百余年,岂非王气所聚,硕大繁滋也哉。”③(清)赵翼著,王树民校证:《廿十二史札记校证》卷15,北京:中华书局,1984年,第319页。韩昇将“武川英豪”视为一个移民群落,而武川则是他们的“第二故乡”④韩昇:《隋文帝传》,北京:人民出版社,1998年,第39页。。陈寅恪本意是杨隋、李唐并非出自六镇,宇文泰将西迁胡、汉集团改易郡望,“并附会其家世与六镇有关,即李熙留家武川之例,以巩固其六镇团体之情感”⑤陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,第199页。万绳楠整理《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》第17篇也有“杨隋、李唐非出自六镇”条,合肥:黄山书社,2000年,第288-291页。。换言之,武川是宇文泰为其党徒建构起来的“故乡”,是一个“想象的”同乡共同体。“武川帮”原本是一个胡、汉共同体,但在“同乡意识”的维系下,他们本来的族源、籍贯甚至族系都被篡改或遗忘了,而这种家族历史的“失忆”,对于重塑移民群体的认同具有重要意义,王明珂先生指出:

历史失忆与认同变迁常发生在移民情境之中。移民所造成的新族群环境,除了提供结构性失忆滋长的温床之外,也往往促成原来没有共同“历史”的人群以寻根来发现或创造新的集体记忆,以凝聚新族群认同。⑥王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》(增订本),杭州:浙江人民出版社,2013年,第29页。

武川集团正是一个没有共同历史的新族群,所以宇文泰的族群改造运动获得了成功,以至于隋唐之世的纠正运动也未能完全恢复这一群体的真实籍贯、族源,即陈寅恪所说:“盖公私著述叙及籍贯或仅据回复至第一阶段立言,或径依本来未改者为说,斯其所以彼此差异也。”⑦陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,第200页。

同样是重建共同地域意识以凝聚新的族群认同,孝文帝选择洛阳,宇文泰选择武川,同途而殊效。洛阳在华夏文化中,一直以“天下之中”为称,代表地理、文化等诸多方面的正统性⑧参考李久昌《国家、空间与社会——古代洛阳都城空间演变研究》第三章“天下之中说与列朝都洛”一节的评述,西安:三秦出版社,2007年,第163-185页。周公“天下之中”的观念,本来就含有整合殷商移民的族群文化意义,以及四夷道里的文化交通意义。华夏社会本有“以地理别种族”之思想,华夷之辨的另一种表述华裔之辨即地理上的族群分辨。孝文帝以洛阳为政治中心,确立了国家地理上的正统意义;同时将之作为少数部族的新的“地理中心”,使得胡姓家族占据了有利的地理认同。这其实暗合了“天下之中”思想的原始内涵。。“宅兹中国”自然就拥有了族群上的正统意义,引领了“汉化”的潮流。反观宇文泰所据关中,当时既非华夏文化中心,亦非汉人正朔所在,故不得不采取“关陇本位”政策,其重塑“武川”认同,配合赐姓、领部族等手段,走上了鲜卑化的逆流。这种做法,后来在安禄山的“营州同乡”还有回响。据《安禄山事迹》载:

安禄山,营州杂种胡也,小名轧荦山。母阿史德氏,为突厥巫,无子,祷轧荦山神,应而生焉。是夜赤光傍照,群兽四鸣,望气者见妖星芒炽落其穹庐。①(唐)姚汝能:《安禄山事迹》(卷上),北京:中华书局,2006年,第73页。

《旧唐书·史思明传》亦载:“史思明,本名窣干,营州宁夷州突厥杂种胡人也。……与安禄山同乡里,先安禄山一日生,思明除日生,禄山岁日生。”②《旧唐书》(卷200),北京:中华书局,1975年,第5376页。安禄山既然生于唐代羁縻边州之“穹庐”之中,乡里制自然不可能推及于此。史思明为“同乡里”人,可能是安、史有意编织的“同乡意识”,与宇文泰的“武川乡里”一样,意在凝聚营州各族。谢思炜先生认为安禄山称营州人是以发迹地为籍贯:“他著籍柳城的‘本地化’行为,很可能是他在成为幽州节度使后为巩固自己的地位、强化对属下的号召力而有意为之。”③谢思炜:《“杂种”与“杂种胡人——兼论安禄山的出身问题》,《历史研究》2015年第1期。安禄山以“同乡”来号召营州各族,直接的原因是当地粟特胡人聚落的存在。④参考荣新江《安史之乱后粟特胡人的动向》,《中古中国与粟特文明》,北京:三联书店,2014年,第79-113页;[日]森部丰:《唐前半期河北地域における非汉族の分布と安史军渊源の一形态》,《唐代史研究》2002年第5号,第22-45页。但另一方面,安禄山的“同乡”集团并不限于粟特胡人,而是一个包括突厥、奚、契丹等少数部族以及胡化汉人的一个多民族共同体。从这个意义上看,所谓营州“同乡”、也是一个“想象的共同体”,是安禄山整合族群认同、重塑地域共同体的手段。

总之,中古时期胡姓郡望的发育、嬗变和消亡,应该放在当时民族融合宏大主题之下来理解。从大的方面来看,隋唐的建立,本质上就是胡、汉共同体形成的过程,正如谷川道雄先生指出那样:

部族共同体与贵族领导的乡党共同体这两个世界还肩负着一项重要课题,即克服汉代世界帝国在结构上存在的矛盾。这两个各自有着运行轨道的世界相互影响,最终产生了一个新世界——新贵族主义国家。作为其完成形态的唐朝世界帝国同时具备了克服汉代世界帝国的最终形态,而胡汉两个共同体则构成了从汉代到唐代这一巨大历史运动轨迹的两条基线。⑤[日]谷川道雄:《隋唐帝国形成史论》,李济沧译,北京:中华书局,2011年,第12页。

他还指出:“隋唐帝国是一个由胡汉两族的共同体社会经相互渗透、合成,共同建设的新贵族主义国家。这是中世共同体的结晶,就其意义而言,恰恰意味着中世国家的完成。”⑥[日]谷川道雄:《中国中世社会与共同体》,马彪译,北京:中华书局,2002年,第105-106页。在这个胡汉共同体中,以郡望整合为特征的地域共同体是重要的组成部分。地域关系的融合虽然有现实的路线,但以“想象的共同体”整合胡汉民族认同的意义同样深远。

四、结 语

中古时期胡、汉民族大融合的进程存在多条认同路径,包括族源神话的重塑、地域关系的整合、文化机制的凝聚等⑦参考尚永亮、龙成松:《中古胡姓家族之族源叙事与民族认同》,《文史哲》2016年第4期。。这些认同关系的形成,有赖于多重因子的整合,郡望便是其中重要的一环。岑仲勉先生曾指出:“唐人冒宗,乃郡望统一之滥觞,五代再乱,人并郡望而忘之,由是李姓唯号陇西,王姓只知太原,同氏者便认同宗,不同氏者便如异宗,是为我国种族混乱之第二次大变。族姓之歧见,虽消灭于上层,又移植于下层,此论汉族发展史所不可以忽视之一点。”⑧岑仲勉:《隋唐史》,北京:商务印书馆,2015年,第112页。这一论断高屋建瓴指出了郡望统一在中华民族融合发展史上的重要意义。从族群互动的角度来观察中古时期胡、汉郡望趋一的现象,一方面,大量少数民族内迁打破了汉人稳固的地理空间意识,伴随着民族大迁徙运动,汉人需要一个“想象的”共同地域来维系“我族”意识,于是同姓联宗、攀附郡望的现象滋生。另一方面,从朔漠到中原的少数部族,通过族源、姓氏、世系的改造,完成了谱系汉化,而攀附汉人郡望,与汉人形成“想象的”共同地域集团。上述两股潮流的合流在形式上表现为郡望的虚化和趋一,而实质却是胡、汉民族关系的调整和融合。