组合式外固定支架在四肢骨折手术治疗中的效果及对骨代谢、炎性因子水平的影响

韦中阳,孙雨锋,李国有

四肢创伤性骨折临床常见,严重降低患者的生活质量,现阶段主要通过内固定手术对其进行治疗并具有满意的治疗效果。但临床经验表示内固定手术主要通过金属螺钉和钢板等相关材料直接连接断骨,具有一定疗效,但术后患者多存在感染的发生,进而造成二次伤害,这也限制了内固定手术在四肢创伤性骨折中的应用[1]。

随着固定支架技术的发展,其操作简单、创伤小、骨折愈合时间短,临床应用前景广阔,患肢固定效果更好,肢体功能恢复更快。外固定支架分为单臂外固定支架和组合式外固定支架,但单臂普通外固定支架抗扭曲能力较差,无法满足多平面需求,临床应用受到限制,而组合式外固定支架为三维空间立体构型,能够有效防止外支架断裂,可适应多平面需求,临床应用价值高[2]。本研究深入探讨了组合式外固定支架在四肢创伤性骨折手术治疗中的效果及对骨代谢及炎性因子水平的影响,旨在为其术式的科学选择提供参考。

临床资料

1 一般资料 2015年1月—2017年12月笔者医院治疗四肢骨折患者84例。纳入标准:(1)均经X线、CT等影像学确诊为四肢长骨干骨折,未合并神经血管损伤;(2)均为闭合性骨折;(3)有明确的创伤史;(4)年龄≥18岁,<65岁;(4)患者及家属知情同意。排除标准:(1)病理性骨折;(2)伴有骨质疏松者;(3)合并有高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、恶性肿瘤等疾病。根据治疗方法,将患者分为组合式外固定支架组(n=43)和内固定组(n=41)。两组患者性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较

2 治疗及随访方法 所有患者进行生化指标监测等常规检查和处理。内固定治疗组:借助骨板、金属螺钉等材料直接于断骨内部联合和固定,部分患者于X线透视辅助下进行手术复位或针拨复位,确定复位良好后克氏针固定。

外固定支架治疗:患者取仰卧位,术前牵引骨折部位,进行局部麻醉或连续硬膜外麻醉,X线透视下分别于骨折近端和远端置2枚固定螺钉进行复位,复位后进行手术操作并安装外固定架(江苏双羊医疗器械有限公司,型号:WGDⅢ),可根据患者的具体情况调整压力并对伤口进行清创和缝合,康复过程中定期X线观察骨折愈合情况,根据患者的具体回复情况进行康复锻炼。

3 检查方法 取两组患者治疗前、术后7d空腹静脉血,离心后分离血清,琼脂糖凝胶电泳测量Ⅰ型前胶原羧基端前肽(PICP)和骨γ-羟基谷氨酸蛋白(BGP)水平,酶联免疫法(ELISA)检测血清C-反应蛋白(CRP)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和白介素-1(IL-1)水平。

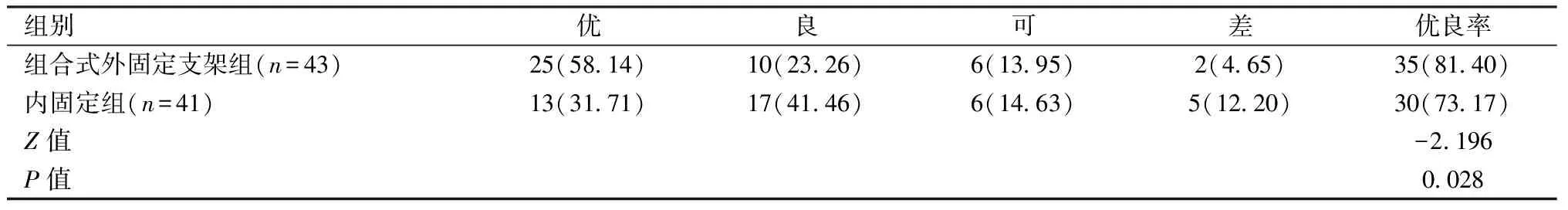

4 疗效标准 优:治疗后骨折完全愈合,未出现感染和畸形症状,功能恢复正常;良:骨折部位愈合,未出现感染和畸形,关节功能基本恢复;可:肢体缩短<1cm,未出现畸形,功能受到一定影响;差:肢体缩短<2cm,出现畸形,功能及生活受限[3]。

6 结果

6.1 两组治疗效果比较 组合式外固定支架组治疗效果优于内固定组(P<0.05)。见表2。

6.2 两组手术情况比较 组合式外固定支架组手术时间、出血量、切口长度和骨折愈合时间分别为(84.22±24.13)min、(260.41±30.54)mL、(1.51±0.34)cm和(4.10±0.97)个月,明显短于内固定组(115.67±21.54)min、(410.44±58.87)mL、(5.26±1.24)cm和(6.21±1.22)个月(P<0.05)。

6.3 两组手术前后骨代谢指标比较 组合式外固定支架组和内固定组术后7d、拆线时 PICP和BGP均较术前升高(P<0.05);组合式外固定支架组术后7d、拆线时PICP和BGP明显高于内固定组(P<0.05)。见表3。

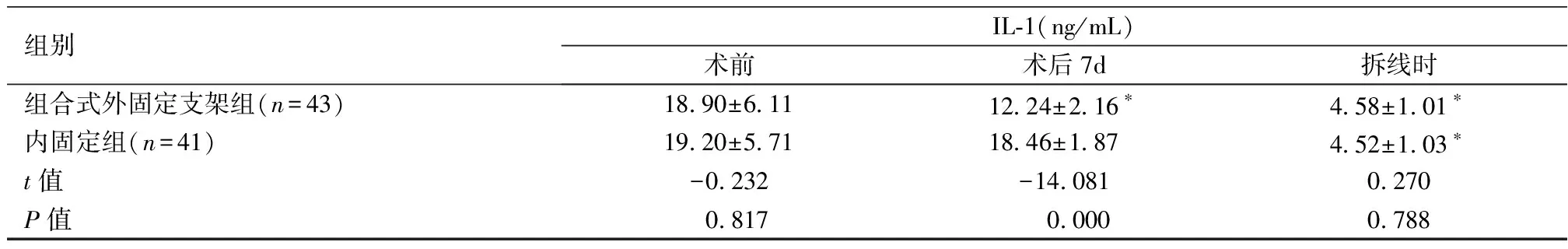

6.4 两组手术前后炎性因子指标比较 组合式外固定支架组术后7d、拆线时CRP、TNF-α和IL-1较术前明显降低(P<0.05);内固定组术后7d和术前CRP、TNF-α和IL-1比较差异无统计学意义(P>0.05);组合式外固定支架组术后7d CRP、TNF-α和IL-1明显低于内固定组(P<0.05)。见表4。

表2 两组治疗效果比较[n(%)]

表3 两组手术前后骨代谢指标比较

与术前比较:*P<0.05

表4 两组手术前后炎性因子指标比较

组别IL-1(ng/mL)术前术后7d拆线时组合式外固定支架组(n=43)18.90±6.1112.24±2.16∗4.58±1.01∗内固定组(n=41)19.20±5.7118.46±1.874.52±1.03∗t值-0.232 -14.081 0.270P值0.817 0.000 0.788

与术前比较:*P<0.05

讨 论

四肢创伤骨折极易出现骨与皮肤缺损、骨不连等临床并发症,伤势相对比较复杂;随着四肢创伤骨折病期的延长,病情严重患者还必须接受截肢,给患者的临床治疗带来很大难度,治疗周期相对较长,在给患者带来严重痛苦的同时还显著增加了患者治疗费用。对于四肢创伤骨折患者,良好的固定方式是提高手术治疗效果的有效方法,需要在保证正常血运的同时避免对肢体周围组织造成额外损伤,有效固定创伤部位,矫正移位并促进患者运动功能的恢复。内固定是四肢创伤手术后的有效方法,对于提高治疗效果和改善预后具有重要意义,其能够有效保证骨折后的骨骼复位,进而避免骨骼的旋转和移位,但部分临床研究[3]认为内固定通过置入异物进行骨骼固定,尽管具有一定效果,但术后患者出现感染的概率也显著升高。

外固定支架可针对骨折部位通过采用铝合金、不锈钢以及钛合金联合制作的外固定器来实施外固定,在骨折断面能够帮助骨折的快速复位并增加应力刺激作用[4]。此外,组合式外固定支架的大多数零件能够实现互换后重新组合,对断面剪力具有互逆作用并具有良好的通用性和灵巧性,进而方便、快捷、有效地开展四肢创伤骨折手术固定,为患者早期功能恢复训练奠定坚实基础。

本研究结果提示组合式外固定支架在四肢骨折手术治疗中有较好的应用效果,有助于缩短手术时间,加快术后恢复。CRP是由肝细胞合成的急性相蛋白,组织损伤或微生物入侵等炎症刺激可加速其水平的快速升高,提高其炎症反应程度;TNF-α和IL-1均为重要的炎性因子,其水平与机体炎症反应强度呈正相关。本研究发现组合式外固定支架在四肢骨折手术能够更有效地降低炎性因子水平。外固定手术采用螺纹针或骨圆针穿入骨干,进而避免了对骨折处的二次损伤,有利于稳定患者的生命体征,加速患者术后愈合。

PICP属于骨组织特殊胶原蛋白,BGP由成骨细胞特异性分泌,研究[5]证实其水平高低与骨细胞的功能或活性具有正相关关系。本研究结果显示组合式外固定支架组术后7d、拆线时PICP和BGP均明显高于内固定组。该结果提示使用组合式外固定支架的四肢创伤骨折生长恢复效果更好。组合式外固定支架具有良好的生物学性能,稳定性较强,可以针对患者骨折位置以及骨折类型组合不一样的构型,具有较好的适应性,因而术后患者骨折恢复更好。