是否创新与如何创新:政策创新扩散机制的动态比较研究

郭 磊,苏涛永,秦 酉

(同济大学 经济与管理学院, 上海 200092)

一、引言及文献综述

政策创新扩散意指政策创新经过一段时间,经由特定的渠道,在政府间传播并被采纳的过程。研究政策创新由个别到一般、由典型到普及、由局部到整体的扩散过程,从而提高政府治理水平。政策创新扩散理论是解释政府制定新政策的重要分析工具。政策创新扩散机制是政策创新扩散原因与结果之间的中介步骤,目前已有大量研究,但是对于对辖区内部因素与扩散机制却探讨不足,这阻碍了对政策创新扩散的更深入的理解。辖区内部因素与扩散机制是政府采纳新政策的主要驱动力量,前者包括政治、经济、社会、文化,政府官员,政策本身等;后者包括学习、竞争、社会建构、自上而下和自下而上等[1-11],官员流动、晋升激励、省级政府中介等中国情境下的特殊影响因素也被识别出来[12-17],研究涉及的政策领域则包括美国的彩票政策[1]、禁烟政策[6]、刑事司法政策[18]、中国的企业年金税收优惠政策[11]、效能建设[12]、低保制度[16]、行政审批制度改革[17]、政务微博[19]、孔子学院[20]、公共自行车计划[21]、智慧城市[22]等。现有文献一是集中于政策扩散机制的时间和条件性质。什潘(Shipan)和沃尔登发现这些机制具有时间性质,如模仿是一个更短暂的扩散过程。他们也指出,这些机制是有条件的,如大城市能更好地向它处学习,更少担心经济的溢出效应,依靠模仿的可能性更小。二是集中于政策扩散机制研究。格拉哈姆(Graham)、什潘(Shipan)和沃尔登发现已有研究已经提出了104个关于政策扩散机制的术语。依据一定的标准,一些学者也对扩散机制进行了分类,例如学习、竞争、强制、模仿和社会化等。三是集中于不同政策扩散机制的结果。在对印第安人博彩政策的研究中,伯姆克和威特默(Witmer)发现社会学习扩散影响采纳但不影响扩张;经济竞争应该影响政策采纳和政策扩张。布什伊也指出,渐进政策效仿(policy emulation)所驱动的是平缓的政策扩散,政策模仿(policy imitation and mimicking)所驱动的是州与州之间的快速扩散,对一个共同的外部冲击所进行州层面的回应所驱动的几乎是即时扩散。

尽管政策创新扩散研究已经取得丰富成果,但仍然存在进一步发展的空间。当前大多数研究通过一个二分变量来测量政策创新,只考察了是否采纳新政策,而忽略了政策创新的程度或深度[1,22-25]。而且,创新决策并不是一瞬间的行为,它是一段时间内发生的一系列行为和动作[26],不同阶段的扩散机制可能呈现动态变化,而当前大多数研究都是静态视角,无法捕捉决策机制的变化。因此,本文尝试同时考察创新采纳和创新程度两个变量,进而比较两种决策机制的异同。

二、理论与研究假设

(一)是否创新与如何创新

创新决策可以划分为认知、说服、决策、执行和确认等多个阶段[26],政府的政策创新决策过程至少可以划分为两个阶段:是否创新和如何创新,第一个阶段政府做出接受或拒绝创新的选择,第二个阶段制定出具体的政策。

在是否创新阶段,政府面临高度不确定性。一种规避风险的方式是在辖区内进行局部试验。例如,“省直管县”改革可以先在省内选择部分县进行试点,再决定是否全省铺开[25]。但是,有些政策无法在区域间分割,只能全盘接受或者完全拒绝,例如在某个局部地区提高工业企业污水排放标准,势必增加当地企业成本、影响当地经济发展,同时可能促使高污染企业迁移至相邻地区,恶化其环境,引发辖区内区域间的经济、生态和政治矛盾。另一种规避风险的方式是由其他政府在辖区外进行试验。如果是理性的决策者,他可以选择学习对象、内容[27],分析试验结果,评估与辖区是否匹配,再做出选择。如果是非理性的决策者,他可能仅仅因为其他地区出台了某个新政策,并不分析政策效果,就选择效仿。不论决策者是理性还是非理性,当政策创新的效果不好,都要承担责任,但是,如果有辖区外其他政府采纳同样的政策,那么责任至少会部分降低。因此,在是否创新阶段,扩散机制比辖区内部因素对政策创新决策的影响更大。

进入如何创新阶段,政府必须制定出具体的政策。此时,政策制定会遇到实际问题。例如,原政策和新政策相关的政策、部门有哪些?政府决策中参与者、偏好和组织过程的模糊性会放大辖区内部因素的作用[28]。首先,从决策者维度看,决定是否创新和制定具体政策的通常不会是同一群人,前者往往是个别领导,后者则是负责具体事务的基层工作人员。领导一般面临更加激烈的晋升竞争,接受外界信息刺激较大,基层工作人员一般追求稳定,比较封闭,因此后者的决策受内部因素影响较大。其次,从偏好维度看,政策制定者往往不清楚他们的具体目标。领导决定是否创新时,通常希望该决策有助于其晋升,目标相对明确,但基层工作人员通常只是完成上级下达的任务,他们不知道也不想知道具体政策要解决什么问题。此时,最终出台的政策可能只是利益相关者讨价还价激烈交锋之后的妥协。最后,从组织过程维度看,基层工作人员通常非常明确自己的工作,但对本职工作与组织目标的关系知之甚少也并不关心。他们在制定具体政策时,更多从本部门出发,还要考虑未来的可执行性,最终结果可能只是对既有政策的微小调整。

(二)研究假设

本文以省级政府企业年金税收优惠政策为例,研究政策创新扩散动态机制。1997年,上海市、四川省和浙江省三地率先出台了企业年金税优政策,2008年全国31个省实现了全面覆盖,其中15个省设定优惠比例4%,9个5%,2个6%,8%、8.3%和12.5%各1个。现有研究大都单独考察政策采纳或优惠比例,且仅关注辖区内部因素[29-31],本文采用政策创新扩散研究的基本范式,同时考察政策采纳和优惠比例、辖区内部因素和外部扩散机制。

1. 辖区内部因素

政府通过税收优惠政策推动企业年金发展的首要目标是提升企业职工基本养老金的绝对水平[29-31]。长期以来,我国企业职工养老金水平较低,对社会稳定形成较大压力,企业年金将增加企业职工退休收入,有助于社会和谐。而养老金的物质基础是年轻人的生产劳动,如果一个地区年轻人口占总人口的比例较低,产出就比较低,退休职工的养老金水平也比较低,此时政府就会设法提高养老金,由此,政府就更有动力通过提供企业年金税收优惠来推动企业年金发展。通常采用抚养比来衡量一个地区的人口结构,抚养比越高,老年人口占比就越高。基于此,提出如下假设:

H1-1:抚养比与企业年金税优政策的采纳正相关;

H1-2:抚养比与企业年金税收优惠的程度正相关。

政府通过税收优惠政策推动企业年金发展的另一个重要目标是缩小企业职工基本养老金与机关事业单位职工退休金的差距[29-31]。机关事业单位职工退休金远高于企业职工基本养老金,企业年金将增加企业职工退休收入,有助于缩小差距。如果一个地方企业职工与机关事业单位职工之间的在职收入差距较大,与退休后的收入差距叠加就可能引发比较激烈的社会矛盾,地方政府担心群体性事件,就更有动力通过提供企业年金税收优惠来推动企业年金发展。基于此,提出如下假设:

H2-1:企业与机关事业单位职工间的收入差距与企业年金税优政策的采纳正相关;

H2-2:企业与机关事业单位职工间的收入差距与企业年金税收优惠的程度正相关。

政府通过税收优惠政策推动企业年金发展受限于财政能力。企业年金税收优惠政策减少政府收入,当一个政府财政状况不佳,财政支出刚性将削弱它承担税收损失的能力,还会进一步放大其心理成本[30],即便未来有财政收入增加的可能,也会更加看重当前的损失,因而这类政府采纳企业税收优惠政策的意愿较低,就算采纳,优惠程度也会较低。基于此,本文提出如下假设:

H3-1:财政能力与企业年金税优政策的采纳正相关;

H3-2:财政能力与企业年金税收优惠的程度正相关。

政策创新扩散研究通常会控制人口和经济因素,中国的城市行政审批制度改革[13,17]、公共自行车计划[21]、美国的禁烟政策[18]、刑事司法政策[18]等创新采纳均与人口规模和人均GDP水平显著相关。基于此,本文提出如下假设:

H4-1:人口规模与企业年金税优政策的采纳正相关;

H4-2:人口规模与企业年金税收优惠的程度正相关;

H5-1:人均GDP水平与企业年金税优政策的采纳正相关;

H5-2:人均GDP水平与企业年金税收优惠的程度正相关。

2. 扩散机制

学习机制是指政策制定者观察并分析其他地方的政策创新以解决当地的问题[1,5,7,18-19,22,24,27]。当地方政府遇到问题,借鉴已有经验是自然反应。一种省时省力的方案是观察其他地方政府政策采纳的总体情况,一个政策如果被其他政府广为采纳,说明该政策有效的概率较高;一个政策如果其他政府采纳的较少,一来没有什么机会被学习,二来说明该政策有效的概率较低。美国和中国的政策创新扩散研究均表明学习机制存在[1,5,7,18,19,22,24]。地方政府决定是否采纳企业税收优惠政策以及给予多少优惠时面临很大的不确定性:收益来自未来,养老储蓄和企业劳动生产率能否提高、提高多少,都不确定;成本来自即期,但不同的优惠程度下企业反应如何,税收损失到底有多大也不确定。此时,向其他地方政府学习就成为不错的选择,因此,本文提出如下假设:

H6-1:全国范围内已颁布税优政策的省份比例与企业年金税优政策的采纳正相关;

H6-2:全国范围内已颁布税优政策的省份比例与企业年金税收优惠的程度正相关。

竞争机制是指政策制定者根据潜在竞争对手的政策创新相机抉择以维持自身的竞争地位[1,14,16-18,32-33]。在中国的政治体制下,省与省之间主要是政治竞争,相邻省级政府之间会通过政策创新的方式来竞争中央政府的注意力,被中央关注的官员更可能获得晋升机会[14,16-17]。如果一个省采纳了企业年金税收优惠政策,并且有好的效果,中央政府很可能会提拔地方官员。相邻省观察到竞争对手的决策,即便对企业年金本身不感兴趣,但是为了争取稀缺的中央注意力,避免在晋升竞争中落败,也会采纳相应的政策。因此,本文提出如下假设:

H7-1:相邻省份中已颁布税优政策的省份比例与企业年金税优政策的采纳正相关。

H7-2:相邻省份中已颁布税优政策的省份比例与企业年金税收优惠的程度正相关。

强制机制是指上级政府对下级政府政策创新的影响[1-2,18]。上级政府可以采取激励措施诱导地方政府采纳新政策。在中国的政治体制下,中央财政对省级财政有很大影响,当中央释放了某个政策信号,地方政府积极回应就可能获得更多财政支持[13];同时,地方政府又具有较大的自主权,中央政府主观上也试图控制地方政府的行为,因此可能对地方政府的创新政策直接干预[14];再者,中国的干部晋升制度激励地方官员积极回应中央政策,以博取更大的晋升机会[13]。现有研究表明,上级政府出台政策对下级政府采纳影响显著[13,16]。因此,本文提出如下假设:

H8-1:中央政府鼓励企业年金税优政策的行政命令与政策采纳正相关;

H8-2:中央政府鼓励企业年金税优政策的行政命令与税收优惠程度正相关。

社会建构机制是指政策制定者根据社会认为合理的规则来采纳新政策[21]。政策制定者只有认为新政策是合理的才会采纳,而什么样的政策是合理的则是社会共同建构出来的。如果专业研究者认为一个新政策具备足够的必要性和可行性,并公开传播这些意见和建议,有助于构建共同的合理性判断,当地政府采纳该政策的概率也将提高。企业年金是一个新生事物,政府官员和普通居民都不了解,如果研究者比较关注企业年金,发表大量的研究论文,人们的认知会改善,地方政府采纳企业年金税收优惠政策的概率会更高,优惠程度也会提高。因此,本文提出如下假设:

H9-1:有关企业年金的学术论文数量与企业年金税优政策的采纳正相关;

H9-2:有关企业年金的学术论文数量与企业年金税收优惠的程度正相关。

三、实证分析过程

(一)研究数据与研究方法

以1997-2008年31个省级政府为样本。利用各省级政府人力资源与社会保障厅官方网站、中国知网的法律法规库和北大法宝的法律法规检索,获得各省份企业年金税优政策的首次出台时间及具体税优比例。根据历年《中国人口和就业统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》获得各省份人口、经济等信息。利用中国知网检索历年企业年金研究成果。

两个被解释变量:(1)创新采纳,未采纳企业年金税优政策=0,采纳=1;(2)创新程度,未采纳企业年金税优政策=0,税优比例为4%=1,税优比例为5%或5%以上=2。2001年中央政府在辽宁等地试点企业年金税优政策时采用的税优比例是4%,同时,2008年财政部出台的全国统一的企业年金税优比例也是4%,因此,将4%设定为截断值。

解释变量中辖区内部因素包括:(1)抚养比,各省65岁及以上老年人口数与15-64岁的劳动年龄人口数之比。(2)收入差距,各省机关人均劳动报酬和事业单位人均劳动报酬的均值,再除以企业人均劳动报酬。(3)财政能力,财政赤字(财政支出减去财政收入)占财政支出的比重。(4)人口,各省的人口总量,单位为万人,取对数。(5)人均GDP,单位为元每人,取对数。解释变量中扩散机制包括:(1)学习机制,全国范围内已经颁布企业年金税优政策的省份数量占全国省份总数的比例。(2)竞争机制,相邻省级政府中已颁布税优政策的省份数量占相邻省份总数的比例。(3)强制机制,2003年及之前=0,2003年以后=1。2003年,国家税务总局首次认可地方政府企业年金税优政策,有助于推动政策扩散。(4)社会建构机制,以中国知网的中国学术期刊数据库为平台,检索每年以“企业年金”或“补充养老保险”为标题的相关论文篇数,取对数。

考察创新采纳时,被解释变量为二分变量,使用基于事件史数据的Logit模型,考察创新程度时,被解释变量为排序数据,使用非事件史数据的Ordered Logit模型。

(二)创新采纳

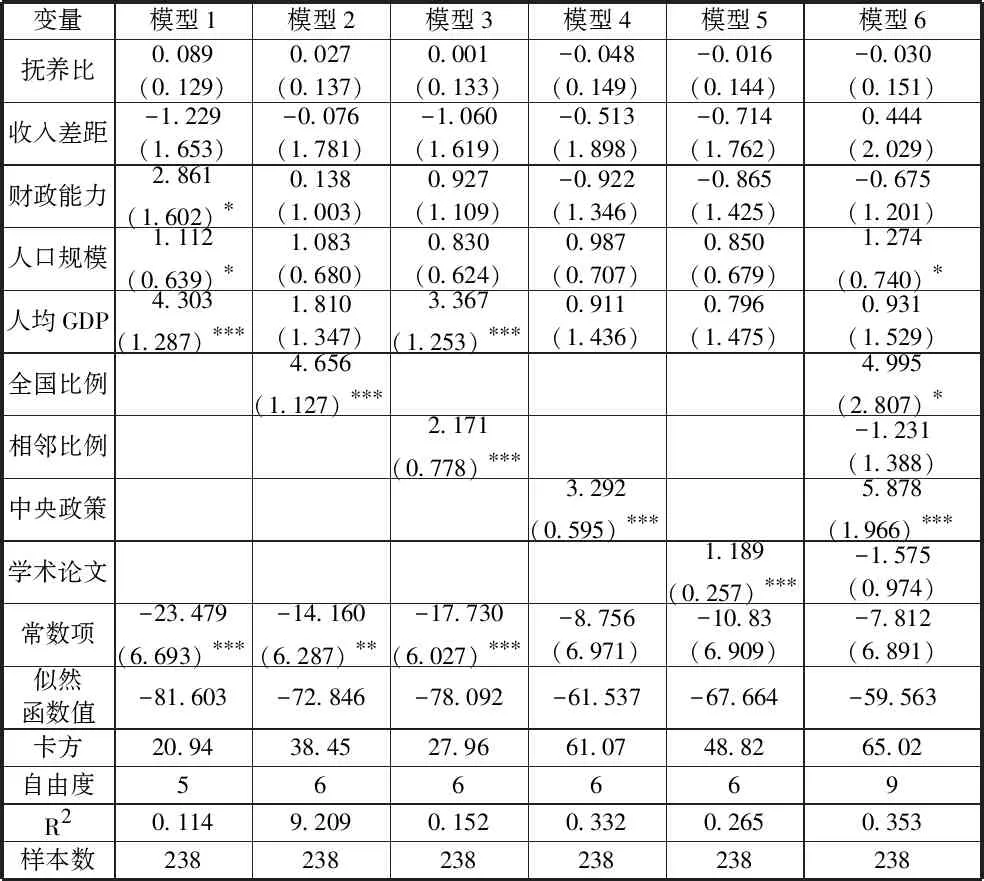

表1汇报了创新采纳的回归结果。模型1包括5个辖区内部因素,模型2-模型5在模型1的基础上依次引入单个扩散机制,模型6包括全部辖区内部因素和扩散机制。模型6显示,“人口规模”、“全国比例”和“中央政策”系数显著,假设4-1、6-1和8-1得到支持。

表1 创新采纳的回归结果

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1,括号内为标准误;以上变量均滞后一期。

(三)创新程度

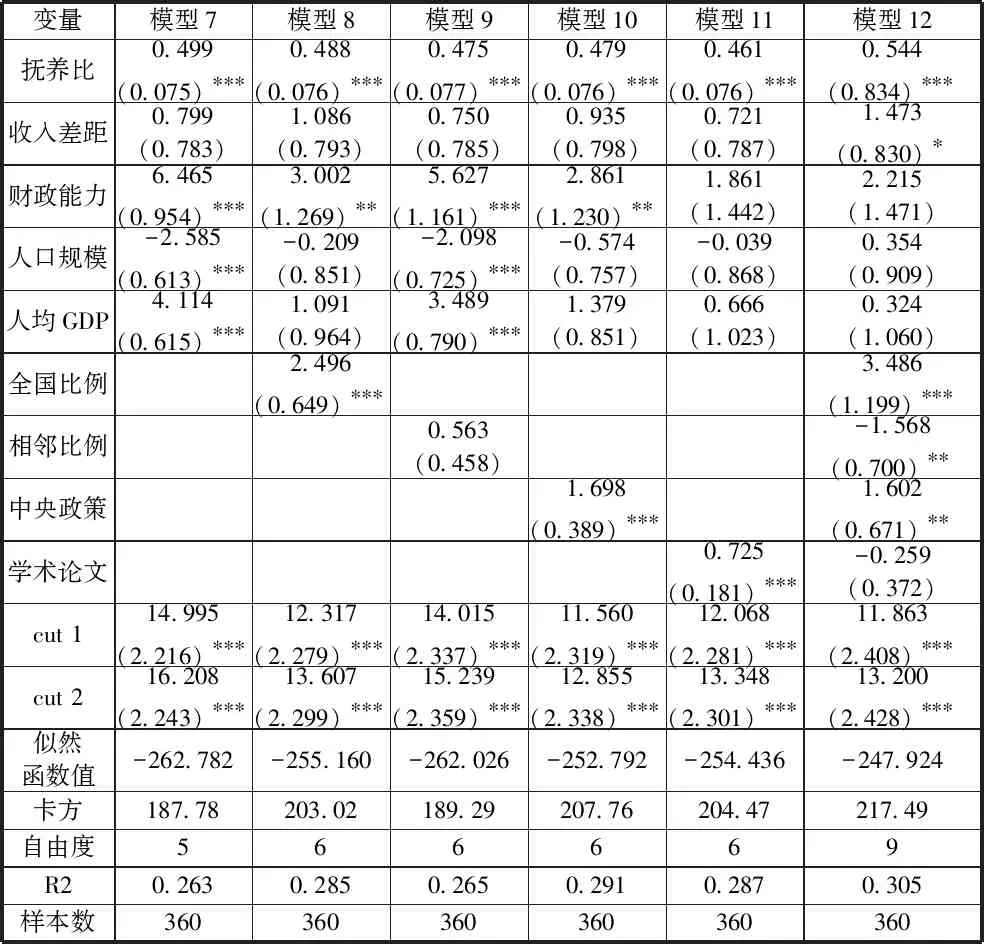

表2汇报了创新程度的回归结果。模型7包括5个辖区内部因素,模型8-模型11在模型7的基础上依次引入单个扩散机制,模型12包括全部辖区内部因素和扩散机制。模型12显示,“抚养比”、“收入差距”、“全国比例”和“中央政策”系数显著,1-2、2-2、6-2和8-2得到支持;“相邻比例”系数显著但不符合预期方向,假设7-2未得到支持。

(四)扩散机制的时效性和条件性

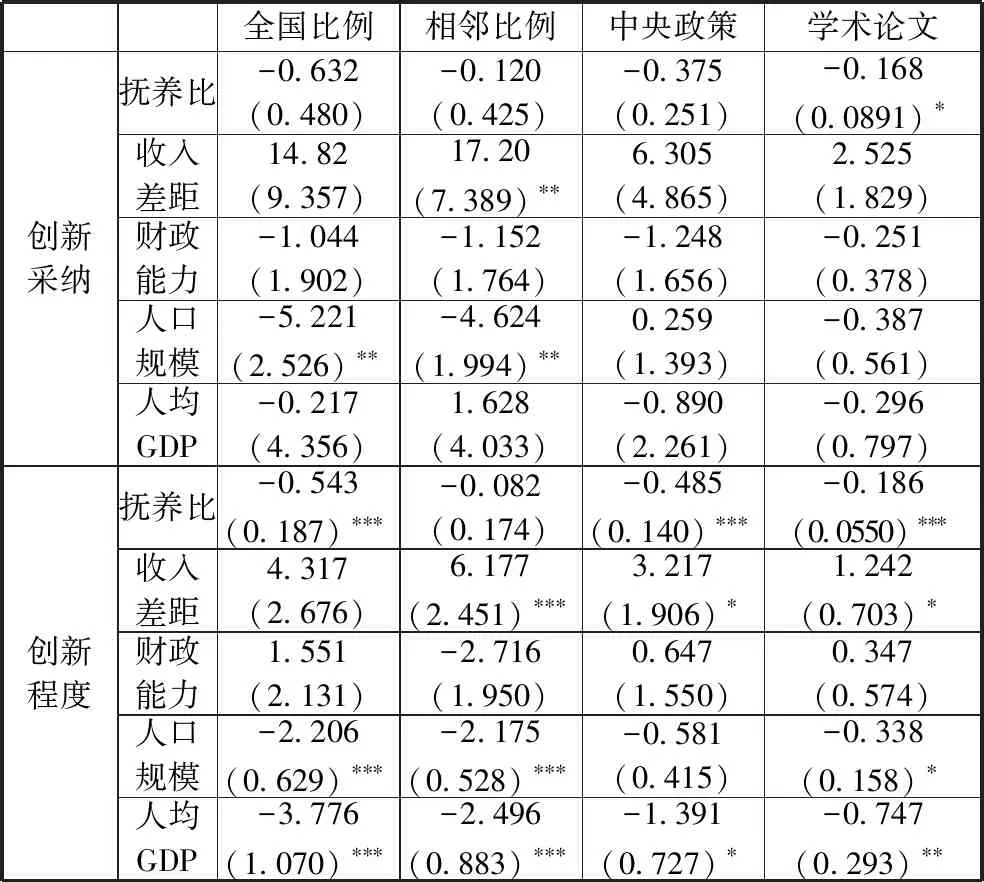

表3汇报了4个扩散机制时效性检验的结果,具体操作是在模型6和模型12的基础上将所有解释变量再滞后一期。在创新采纳的模型中,“相邻比例”、“中央政策”和“学术论文”的系数发生显著变化,表明竞争、强制和社会建构机制随时间变化。在创新程度的模型中,“全国比例”、“中央政策”和“学术论文”的系数发生显著变化,表明学习、强制和社会建构机制随时间变化。

表2 创新程度的回归结果

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1,括号内为标准误;以上变量均滞后一期。

表3 时效性检验

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1。

表4汇报了4个扩散机制条件性检验的结果,具体操作是在模型6和模型12的基础分别加入5个辖区内部因素与4个扩散因素的交互项进行回归分析。在创新采纳的模型中,“抚养比”、“收入差距”、和“人口规模”显著调节4项扩散机制。在创新程度的模型中,“抚养比”、“收入差距”、“人口规模”和“人均GDP” 显著调节13项扩散机制。

(五)进一步的讨论

本文揭示了中国地方政府回应公众需求的行为方式。本文研究发现,当前地方政府的政策创新模式呈现显著的阶段性特征:当决定是否采纳一项新政策时较少考虑公众需求,当决定新政策的具体内容时更多考虑公众需求。如果仅仅关注是否创新,就会得出中国地方政府对公众需求缺乏回应的结论,如果同时考察是否创新和如何创新两个阶段,就会发现地方政府的回应性在第二阶段明显增强。以上研究揭示了中国地方政府回应公众需求的行为方式,深化了对地方政府行为的认知。但是,有研究认为在中国的政治制度下地方政府缺乏回应公众需求的激励,近年来中国政府不仅取得了举世瞩目的经济成就,在医疗、养老、住房、教育、环境和交通等民生领域也同样有建树,在此情况下依然判断中国政府不回应公众需求显然与现实不符,理论与现实的鸿沟就此产生。

表4 条件性检验

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1;以上变量均滞后一期。

四、研究结论与政策建议

本文将政策创新划分为是否创新和如何创新两个决策阶段,以省级政府企业年金税收优惠政策为例,比较两个阶段政策创新扩散机制的异同。实证结果表明:(1)政策创新扩散机制在两个阶段存在显著差异,辖区内部因素的作用在如何创新阶段相对增强。在是否创新阶段,辖区内部因素对政府决策影响不显著,对扩散机制的调节作用也较弱;在如何创新阶段,公众需求显著影响政府决策,公众需求和创新能力也显著调节扩散机制。(2)政策创新扩散机制在两个阶段也存在共性。扩散机制显著影响政府决策且受辖区内部因素调节,不同扩散机制的时间滞后效应差异显著。

上述研究结论具有丰富的政策内涵。一是政策创新需要把握变局。当前地方政府的政策创新模式呈现显著的阶段性:当决定是否采纳一项新政策时,主要考虑中央政府以及其他地方政府的政策采纳,较少考虑本地实际情况;当决定新政策的具体内容时,公众需求的作用有所增强,不仅直接影响决策,还影响决策者对其他政府的看法。这种阶段性特征一方面说明地方政府做到了“结合实际创造性推动工作”,一方面又说明做的还不够,还达不到“善于”的程度。地方政府进行政策创新时,不仅要与中央政府保持一致,向其他地方政府学习借鉴,更要坚持执政为民,把人民的需要作为根本目标,充分考虑当地实际情况,这样的政策创新才有意义。

同时,政策创新的目的是有效解决各种社会问题,反映实际问题。任何一项政策创新,都应立足于坚实的实际需求,应对新情况、解决新问题。本质上,任何一项真正有效的政策都是创新之果。没有现实的需求,便没有创新。地方政府政策创新模式的阶段性特征意味着,当地方政府普遍采纳一项新政策时,他们可能仅仅是盲目照搬,并未充分考虑当地实际情况,此时,如果中央政府向地方政府学习,制定全国性政策,可能无法真正解决人民的实际问题。如果中央政府意识到地方政府政策创新的阶段性特征,就不会仅仅关注地方政府是否采纳一项政策,而将更加关注具体的政策内容,识别地方政府是“真创新”还是“假创新”,继而相机决策。具体到本文所考察的企业年金税收优惠政策,从其扩散过程看,中央政策存在被地方政府误导的可能。所以,中央政府既要保持学习地方政府的态度,又要审慎对待,关键还是要坚持以人民为中心,坚持执政为民,把人民对美好生活的向往贯穿政策创新的全过程。同时,容许探索创新“结果”的失败,容许政策创新在投放社会后有一定时间的“延迟反应”和完善调整的空间。深圳、上海等地通过立法先后推出鼓励创新的“免责条例”,取得良好效果。

政策创新扩散是公共政策过程研究的新兴领域,本文的两阶段理论划分和实证建议为理解决策过程中的政府行为及其影响机制提供了新的研究视角,有助于我们更好把握政策过程理论前沿,为建立中国特色政策创新扩散理论体系奠定基础。当然,本文的研究也具有一定局限性,需要充分借鉴西方政策创新扩散的较为成熟分析框架和研究方法来开展我国政策创新扩散研究,同时结合我国实际进行经验检验、完善和整合。