明代图录式类书《三才图会》的信息设计启示*

李钢,岳鸿雁

(上海交通大学 设计学院,上海 200240)

一、信息设计:人类社会信息化的必然需求

自从有了信息的传播,有了书籍的产生,有了媒介的产生,如何有效地对信息进行审视、分类和处理,一直是人类在不断探索的问题。从百科全书到维基百科,从图书馆到数据文献库,对信息的分类、罗列和整理的过程也是信息设计的过程。

信息设计的概念最早是由西方设计界在1970年代提出的,也是10多年来设计领域理论界的热点之一。信息设计学是图形学、视觉设计、人工智能以及新近出现的心理学和商业方法交叉的新兴信息传达设计理论体系,最终实现信息数据感性化、信息科学艺术化、图形识别认知化,使用户获得高效、精准、愉悦的可视化信息呈现。[1]21982年,信息设计先驱爱德华·塔夫特出版了《定量信息的视觉展示》,认为好的图形设计能够“对复杂的信息进行清楚、准确、有效的描述”;“鼓励眼睛比较不同信息、从不同细节呈现数据”,“在最小的空间里、以最少的笔墨、在最短的时间里传达给观者最丰富的观点和理念”。[2]13,51按照爱德华的观点,在西方,1750年到1800年才开始出现信息设计的雏形。苏格兰工程师威廉·普莱费尔工程师在1786年出版的《商业与政治图集》和1801年出版的《统计学摘要》中,就采用视觉图形来呈现数据信息,创造了手绘上色的线性图、条形图和饼图,来代替数据表。时至今日,信息设计在我们的生活和工作中大量应用,从具体的城市地铁路线图到宏大的政府工作报告,从宏观的经济走势、社会趋势到微观的用户体验流程图,特别是计算机大数据的应用更是催生了信息可视化的快速发展。如何把大量信息以易于理解的方式传达给受众,就必然涉及信息设计。

当我们翻阅中国古代图录式类书,发现也有信息设计的雏形,可以说与西方的信息设计理念有异曲同工之妙,其信息梳理以及信息呈现简洁明了,对现代信息视觉设计理念有不少启示作用。在现代信息设计中,强调数据的精准性,利用启发性、象征性元素,尊重视觉形态的习惯性、多模态、动态、反馈性准则,可以有效提高认知效果。[1]73-91早在1607年,中国明代的图录类书《三才图会》中,图表、图形视觉语言、结构化写作、视觉思想就被大量应用。其“以类相从”“参合并观”以及时空层次化、信息秩序化、视觉形象化,符合古人思维方式和认知惯性的呈现方式和原则,可以说和现代信息设计相互映照。因此,本研究试图挖掘整理古代文献,并分析其特点,为现代信息设计提供借鉴。

二、《三才图会》:中国古代的信息设计范本

(一)《三才图会》简介

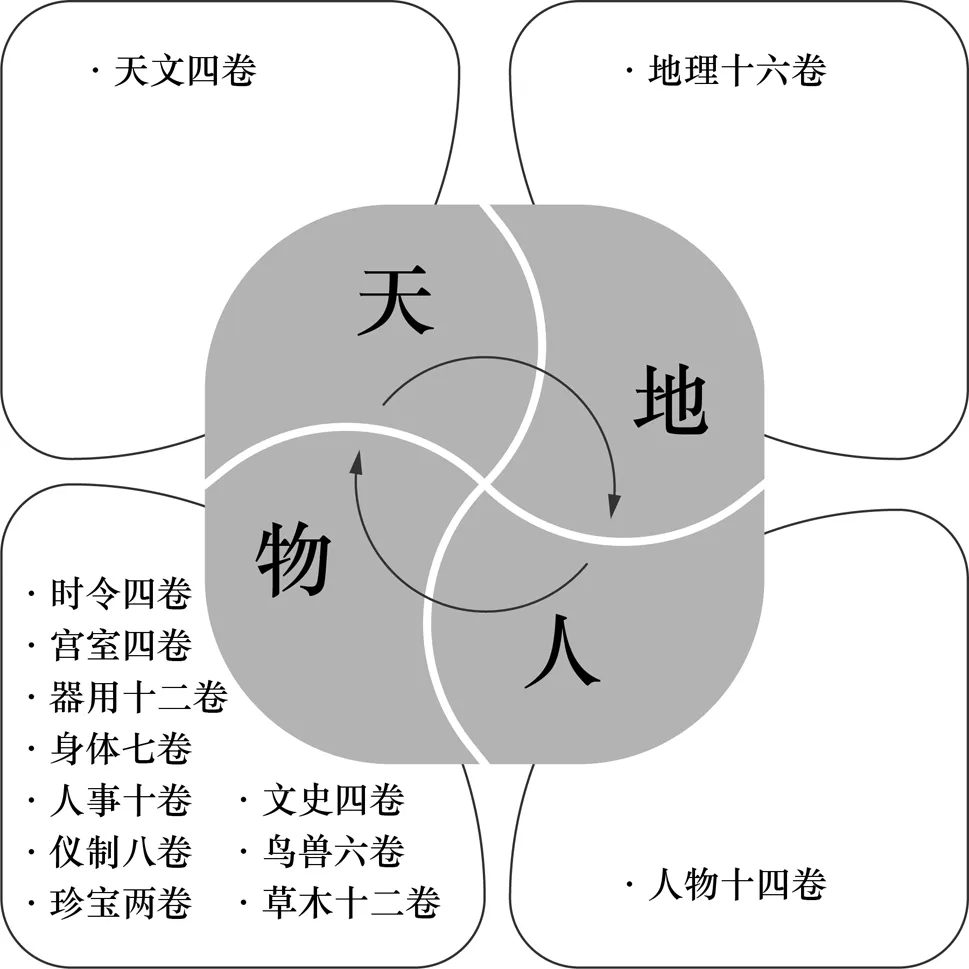

明代图录类书《三才图会》由明文献学家、藏书家圻及其子王思义撰写,成书于明万历35年(1607年),辑录了天文、地理、人物、时令、宫室、器用、身体、文史、人事、仪器、珍宝、衣服、鸟兽、草木14类内容,包罗万象,内容丰富,106卷,拥有6125张图[3]54-59,是图录类书中的代表之一。前三部为王圻所撰,时令以下十一部,为王圻之子王思义所撰,全书又经王思义以十年之力加以核实,得以推出。每类之下分卷,条记事物,取材广泛,所记事物,“左有图,右有说”[4]6-9,为形象地了解和研究明代的宫室、器用、服制和仪仗制度等提供了大量资料。

(二)类书

作为中国古代的百科全书,由《皇览》肇始的中国类书,以归纳整理文献资料见长,历经数代发展,形成独特的编排体例与设计思想。

胡道静先生曾在《中国古代的类书》一书中,对类书的性质、类型、作用和历史做了研究。所谓类书,“是百科全书和资料汇编的综合体,它们的形式是区分门类,所谓方以类聚,物以群分”[5]5,是以便于寻检、征引的一种工具书。古代类书是我国古代百科全书式的工具书,是现代百科全书的雏形和检索古籍资料的重要工具[6]386-387,如《太平御览》《艺文类聚》《永乐大典》《古今图书集成》等。类书博采众家之长,为了帮助读者有效获得信息,在信息的梳理上有自己独特的分类方式。我国第一部类书《皇览》最初面对的读者是皇帝,由魏文帝曹丕召集群儒编制而成一部在当时书籍体制上完全新型的书[7]65。南宋郑樵撰《通志·艺文略》就将类书列为十二类古今书籍的一种,与经类、乐类、史类、诸子类等并列,可见古人对信息的分类整理日渐重视。朱梅馨指出,类书“以杂见称”“以类相从”,汉魏至南北朝是中国古代类书的发展时期,唐宋是中国古代类书发展的繁荣时期,明清是中国古代类书发展的集大成时期。[7]386-387类书历经数代发展,其读者逐渐从汉魏时帝王发展到明清时民间的一般读书人,无论在体量、体例和内容上都很丰富。到了明代,随着市民阶级的兴起,版画的发展,版画图在类书中得到大量应用,文字与图相得益彰,类书以图文形式互相参照,呈现信息和内容的特点更加鲜明。《三才图会》就是明代类书的佼佼者。不论是从目录学的角度,还是从设计的角度,该书都有很多值得借鉴的编排思想。

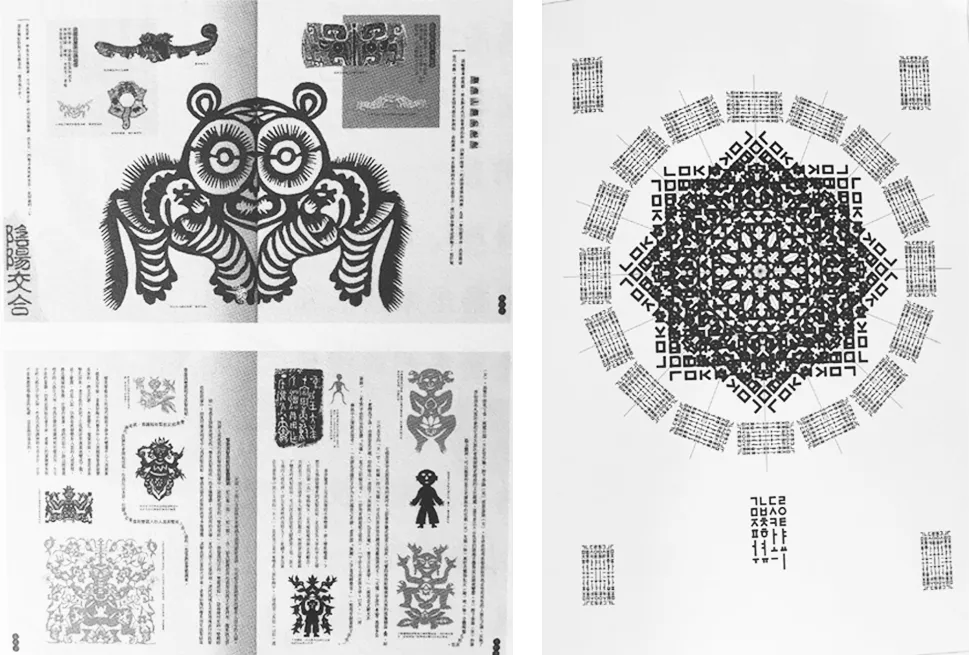

(三)《三才图会》研究史

何立民[3]54-59曾对《三才图会》的研究史做过分析,指出《三才图会》研究多集中在文献学、专科学等方面,如俞阳[8]、孙永忠[9]从文献学角度对其编辑思想和体例等进行分析,王逸明[10]从历史地理学、任唤麟[11]477-485从旅游地理学、李秋芳从科技史[12]5-7、吕小川[13]99-101和李承华[14]36-42从图像角度分别进行了研究。此外李正柏[15]从器用角度,李莹石[16]从明代名臣像角度进行了分析。受《三才图会》启发,日本医生寺岛良安在1712年编辑出版了《和汉三才图会》,描述及图绘了日本日常生活,涉及天文、天象、人物、器具、动物、植物、地理等类,共105卷81册。何立民本人对《三才图会》丰富的插图形式做了分类和举例(表1),并提出将从文献学、版画史、艺术史、科技史、思想史、出版史、民俗学、中日文化交流、江户汉学等角度做进一步研究。本文从信息设计的角度,对《三才图会》的信息设计思想和其中涉及的设计理念进行分析,也试图从一定程度填补相关研究的空白。

表1 《三才图会》丰富的插图形式(笔者根据何立民文献整理)

三、《三才图会》中的信息设计理念与原则

(一)图文叙事:左图右史,相互印证

我国自古以来图文并重,有“左图右史”之说。胡道静先生曾提到:类书有图者,似源于唐仲友《帝王经世图谱》。而“图谱”类书,则源于南宋陈元靓《事林广记》,一本日用百科全书型的民间类书。《事林广记》中已有谱表、地图、插图,如“律度量衡图”“耕获图”“蚕织图”“河图”“洛书”“天子武学图”“车制图”等,对古代器物形制、古人生活状况多有展示,只是绘刻不精。此后明《永乐大典》《图书编》《三才图会》及清官修《古今图书集成》等均延续此传统。[7]166-167《三才图会》中很多图也是博采众家之长,如“人事”卷一中的《象棋下子》就来自《事林广记》等。

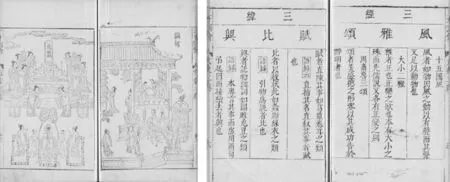

明朝是中国古代版画发展史上的黄金时代,明代以前的类书多重文轻图,而明朝版画的发展为《三才图会》以图为主的方式提供了可能性。周孔教在《三才图会》首篇序言提到“洪荒之初,文字草昧,自龙图告灵而后画继之畴文继之,六经益瞠后耳是图文吾道开山宜与六经并传”,也强调“致之在格物按图而索”[17]1-3,以强调图在书中的重要性。陈继儒在第三篇序言中提到“左有图右有书,图者书之精神也,自龟龙见而河洛兴,而仓颉造书史皇制画,图与书相附而行”[4]6-9。王圻在引言中也提到“玄黄初剖,未有文字先有图书”“图绘以勒之于先,论说以缀之于后,图与书相为印证”[18]10,都强调了图示丰富是本书的特点。翻阅全书,可以发现《三才图会》所配插图非常丰富,偏重通俗性和实用性,用现代的思维方式解读就是尊重读者的习惯,易于读者理解。

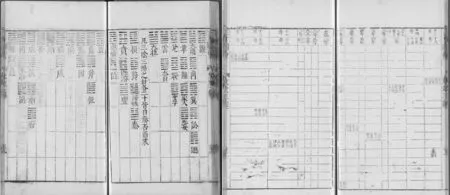

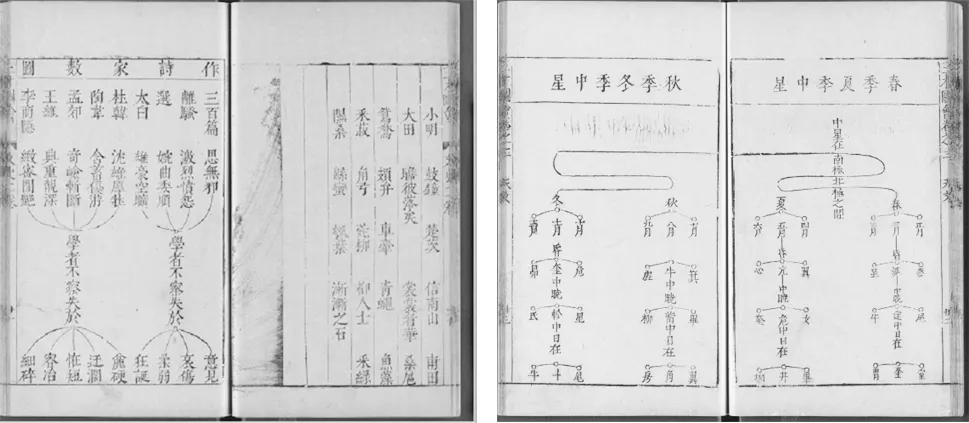

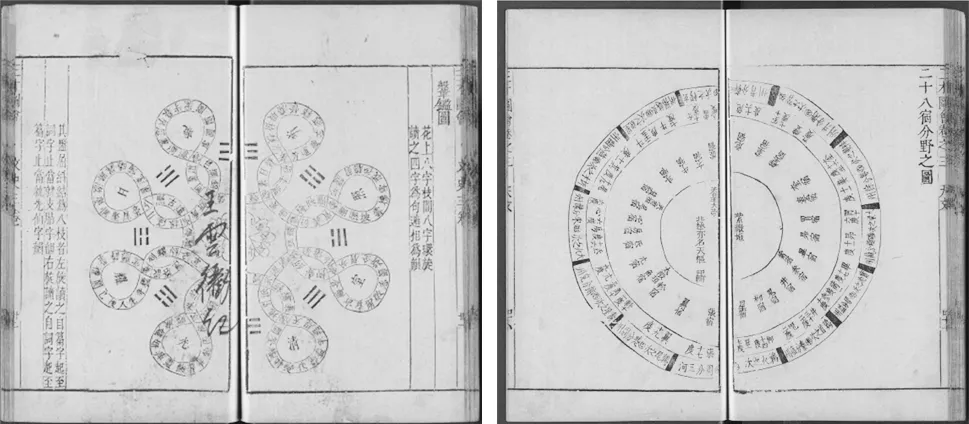

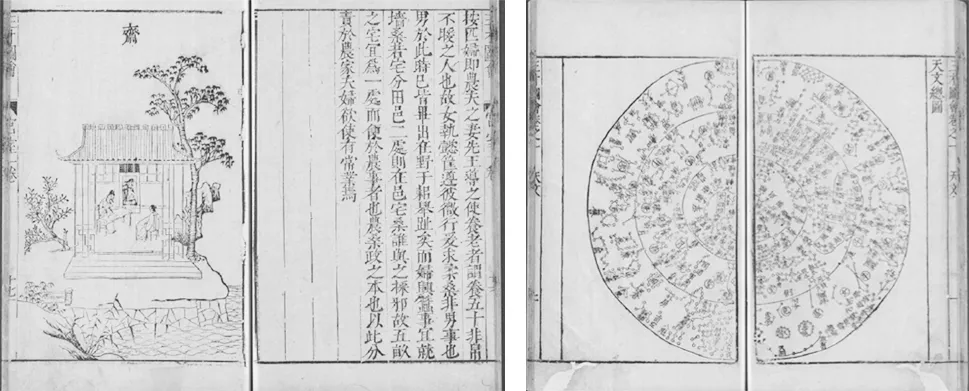

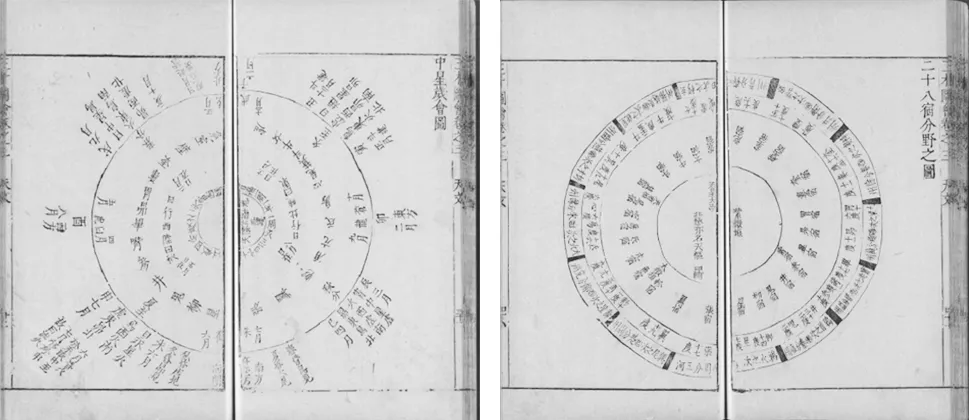

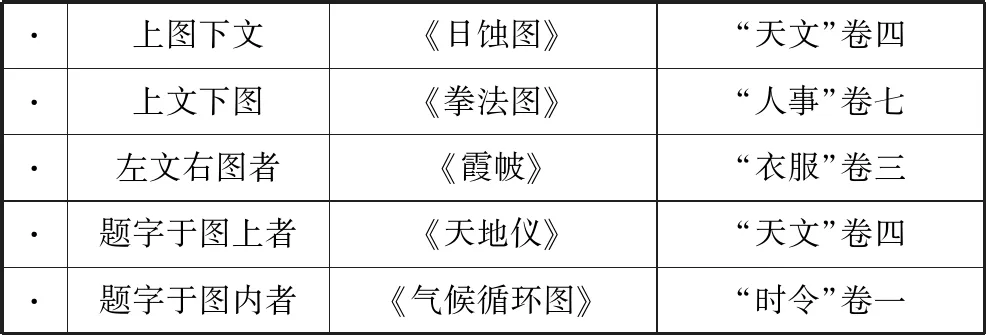

除重视利用风格多样的图示来阐释信息外,检阅书中图的类型,可以看到信息设计图本身在书中也得到大量的应用,甚至有类似现代EXCEL表的应用(图1)、伞状结构图(图2)、层次结构图(图3)、进程图(图4)、关系图(图5)以及循环图等。在这些信息图中,遵循了现代信息设计的原则,比如启示性、象征性准则,利用伞状图、饼图引导读者的视觉认知焦点,做到信息精简、有效。如“天文”卷三《中星岁会图》,将时间和方位做对应,绘制为多层环状图,形成清晰的时空层次,启示天地循环。如“珍宝”卷一《南北珠图》,珠的形状都通过图例分门别类标出,大小也加以图形区分,和文字相对应,再放置在一张总表中,一目了然,非常清晰。

(二)形象化的视觉表达:格物致知,按图而索

《三才图会》借助形象化的视觉表达来传递信息。《三才图会》序言中多次强调图的重要性。周孔教的序讲到“上自天文,下至地理,中及人物,精而礼乐经史,粗而宫室舟车,幻而神仙鬼怪,远而卉服鸟章,重而珍奇玩好,细而飞潜动植,悉假虎头之手,效神仙之象,卷帙盈百,号为图海。方今人事梨枣,富可汗牛,而未有如此书之见者也”[17]1-3。以“人事”卷中《鼓琴图》为例(图6),作者不仅在手的不同位置标明手势的名称以及作用,同时用鸟或者豹的形象和动作来比喻抚琴的动作,如“右手大指”是“鸣鹤将翔势”,手指和鸟的动作形象同时出现,下面用文字加以详解,上面用图说加以注释,非常清晰明确,既有比喻意义,又具有启示性。“器用”卷中更有大量中国古代造船、造车的图示,以供参考。

图1

图2 图3

图4图5

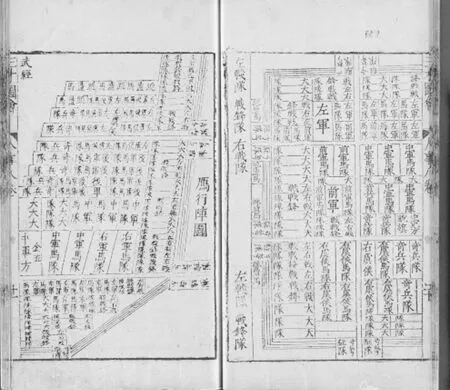

再比如“天文”卷中讲述《下弦图》和《月朔图》,都是借助示意图呈现月亮的位置和形状。“人事”卷中的有关军事排兵布阵的平戎万全阵图、车轮阵图、雁行阵图将阵法、兵种、方位形象地进行展示,并辅以数字说明(图8)。“宫室”卷三中的《国朝大阅行宫图》把宫室方位、阅兵人员及位置都标示清楚,可以做到按图索骥。在信息繁杂而多样化的内容面前,形象化的图例以及方位呈现让读者能够一目了然。

(三)天地人的时空关系和设计思维

“一个文化体的时间意识和知觉方式,是该文化体如何模塑世界和将民族与个体的生活整合为一个

图6 图7

图8

可靠的形式结构的基础。”[19]32-40《三才图会》所体现出的信息设计理念从本质上是中国传统思维方式的一种呈现,围绕天地人的一种时空层次。正如《三才图会》序言中所说,“《三才图会》上自天文下至地理中及人物”[17]1-3(表2)。天地人的时空观念首先体现在《三才图会》的内容呈现上,从天文到地理到人事,再到器用等,而天文卷中以天文总图开篇,再分别呈现太微恒图、紫薇恒图、东西南北七宿图等。

表2 《三才图会》内容分类,笔者整理

从《周易·系辞下》中的“有天道焉、有人道焉、有地道焉,兼三才而两之”到蒙学《三字经》中的“三才者,天地人”,中国古人在看待事物时,会将事物放到天地人三大要素的框架中进行分析,物是隐匿在天地人关系之中的,这和中国古人的认知结构和价值体系是相关的。“仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪即生矣。惟人参之,性灵所钟,是谓三才。”[20]151赵汗青认为,这种“分类原则也是儒家世界观的具体体现”;这种分类方式发端于《周易说卦第九》“有天地,然后有万物,有万物,然后有男女”,到董仲舒指出“人下长万物,上参天地”[21]112-114。荀子、管子、《淮南子》也都是把天地人“三才”的和谐作为基本的价值取向。《荀子·王霸》里提到“上不失天时,下不失地利,中得人和,而百事不废”。《管子·禁藏》里说“顺天之时,约地之宜,忠人之和,故风雨时,五谷实,草木美多,六畜蕃息,国富民强”。《淮南子·主术训》也提出“上因天时,下尽地财,中用人力,是以群生逐长,五谷蕃殖”。对物的分析和利用都是在天地人三才基础上的。同时按照儒家的思想,天道、地理、国家、人事、万物都是一个谐和整体,万事万物虽有相对独立性,但总体上万物之间更是存在着普遍的联系。王道政治、文学艺术作为“人事”,也应遵循“人天”对应,且通过上观天象能下测到人伦政治兴亡、个人道德境界高低,所谓“上天垂象”(《易·系辞上》)。

唐代类书《艺文类聚》100卷,也是以天、地、人、物为分类;宋代类书《太平御览》亦是从天、时、地、人、物的类别进行细分,共计1000卷。

这种天地人的认知方式和价值体系不仅体现在书籍内容的分类上,也还体现在其内文所提工艺的设计思想中。中国目前所见年代最早的手工业技术文献《周礼·冬官·考工记》涉及先秦时代的制车、兵器、礼器、钟磬、炼染、建筑、水利等技术,就提出了“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”[22]134-136。《三才图会》中也有大量文字引用了《考工记》的叙述。比《三才图会》稍晚的《天工开物》涉及作物栽培、粮食加工、舟车制造、造纸、珠玉采集等方方面面,提出了“天覆地载,物数号万,而事亦因之而曲成而不遗,岂非人力哉”[23]149。这样的设计思想与《三才图会》一脉相承。如“器用”卷四中提到的“划船”,“待冬春水涸耕过至夏初遇有浅涨所漫乃划此船”,“如泥中草上尤为顺快水陆互用便于农事”,就将该船使用的天时和地理环境一起介绍,可见古人在设计中善于对天时地利加以了解和利用。“器用”卷中介绍到的舟车、纺织工具也都结合具体的自然环境和人事予以展示,既有造型,又有动作,再辅之以文字介绍,充分体现了顺应自然,以人为本的造物思想。所用材质也多为竹、木、草、荆等取自自然之物。

(四)“参合并观”多层次的信息呈现方式

就阅读体验而言,在图像上,书中有地图、图示、肖像图以及丰富的版画作品(图9、图10、图11)。李承华从图文叙事和图文关系的角度,分析了《三才图会》中序言所谈到的“参合并观”(周孔教)理念。就信息检阅方式而言,“观”可视为“左图右史”与“图文叙事”的链接点,“观,因此成为中国最早对具象艺术和图像进行理论化思考的若干概念之一,这种理论化思考在晚明仍然颇有生命力”[14]36-42。观,包括眼观和心观,是从物象到心象的过程。由此对传统意象的把握也成为《三才图会》中图形信息呈现的重要依据,如《仰观天文图》《俯察地理图》,都结合了八卦方位和时间序列,以圆形图呈现。

就视觉顺序而言,从信息设计角度看《三才图会》,可以发现其在版面设计中,形成了“图-文-注-评”多层次错落有致的信息呈现方式。《三才图会》版框207mm×138mm,正文部分半页9行,行22字,可容纳字数66字×3=198字,白口,上下留边,字大疏朗,版面清晰,非常适合阅读。在字体字号的选择和不同层次内容的编排上都有用心之处。

就空间方位而言,在图文版式上,《三才图会》常常借助中国传统的米字点位和九宫格作为图文排列的内在格律,呈现符合中国审美特质的信息秩序和阅读体验。其中图文的位置包括上图下文、上文下图、左图右文、左文右图、文绕图、以圆形为中心的放射状图文(天文卷中的天文总图,图12、图13、图14)等不同类型图的大量应用等(表3)。另外以圆形中心做放射状图文排列和对称式图文排列在全书也多次看到,这和中国人天圆地方理念以及对称的生命也有暗合之处。

图9 图10

图11 图12

图13 图14

其实及至当代,这些设计方式也多有应用。我们在现代图书中也会发现,比如中国民间文化的集大成者台湾汉声系列的图书就大量运用对称的造型(图15);日本书籍设计大师杉浦康平在《造型的诞生》一书中也曾经提到曼陀罗造型(图16)和生命对称造型对我们视觉的影响,此外像汉字的四角造型也是独一无二的,在漫长的时间里呼应着中国人的视觉习惯[24]001-146。

图15 图16

·上图下文《日蚀图》“天文”卷四·上文下图《拳法图》“人事”卷七·左文右图者《霞帔》“衣服”卷三·题字于图上者《天地仪》“天文”卷四·题字于图内者《气候循环图》“时令”卷一

四、结论

“信息设计”这一术语虽然来自于现代西方,但是中国古代的图录类书可谓将信息设计这一概念的历史在东方进行了延伸和拓展。尽管计算机和大数据等新技术的应用对信息设计带来了更多的变化和更高的要求,但是溯其本源,我们发现信息设计的根本还是信息到受众的准确传达,那么重回到文化本源的视觉认知习惯也是考虑受众接受的重要参考标准。信息认知的过程是对信息接受、编码、检索、提取和使用的过程,而信息设计也正是对这一过程由表及里由内容到本质的呈现过程。本文试从信息设计角度略作分析,将明代的《三才图会》放入中国古代图录类书的框架内,梳理其中蕴含的信息设计观念:一是视觉形象化(形象化的信息设计特点);二是时空层次化(以天地人关系为核心的信息设计理念);三是信息秩序化(参合并观的信息设计思路)。这与现代信息设计中的准确性、象征性、启示性原则多有呼应。特别是《三才图会》作为图录类书“以类相从”“参合并观”“天地人”的设计理念,从文化根源出发,对应中国人的知觉方式和认知习惯,对现代信息设计、信息梳理、图书编辑与装帧都有启示作用。