也探《史记》纣王“自焚说”

——兼论司马迁对史料的取舍与改造

滕友之

(深圳大学人文学院,广东 深圳 518061)

牧野之战,武王帅众伐纣,纣王兵败,于鹿台自焚身亡,至此周灭殷商。这一记载,自《史记•周本纪》对此进行详尽的描述后,历来近成定谳。然而,在武王诛纣一事上,先秦时期主要流传着两个版本,即纣王被武王生擒而后斩首,和纣王自焚之后被斩首两说,“生擒说”在先秦影响远大于“自焚说”,“自焚说”仅见于《逸周书》。

纣王之死究竟真相为何?司马迁是基于怎样的理由,选择或认可了在当时并不占主流的“自焚说”?其中又是如何体现司马迁的历史书写方法和政治主张?本文拟回归文献,尝试进行考辨。

1 “自焚说”的源头:对《逸周书》的承袭与改造

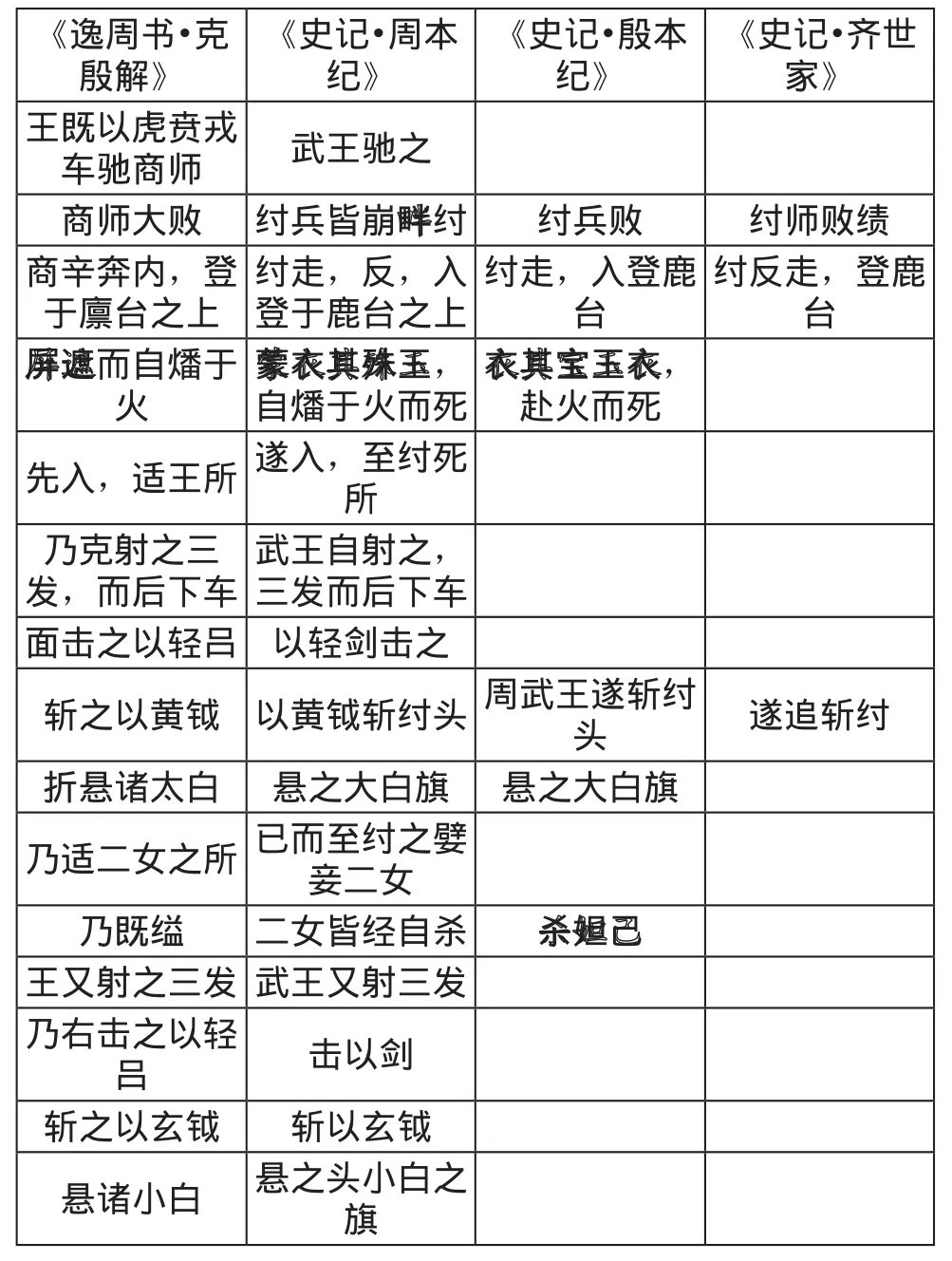

《史记》所载“自焚说”主要来自《逸周书•克殷解》,泷川资言在《史记会注考证》中即说到“‘纣走’以下采《逸周书•克殷解》”[1],肯定了其间的联系。为了更清晰地了解其中的关系和细微差异之处,此处笔者将《逸周书》与《史记》相关对应内容逐一置于表格中,不同之处用加粗字体标出。

表1 《逸周书》与《史记》相关对应内容比较

由上表可知,关于纣王之死的部分,《周本纪》几乎全文照收《克殷解》,而《殷本纪》《齐世家》等当是在此基础上进行删减概括而成的。其中《克殷解》《殷本纪》《周本纪》均叙述了纣王自焚而死的细节,及其后武王斩首悬旗之举,但其中亦有部分出入之处,列举于下:

(1)《周本纪》中多出了对于牧野之战中“商兵反叛纣王”情节的描述。在上表所引用的部分之前,《周本纪》中还有“纣师虽众,皆无战之心,心欲武王亟入。纣师皆倒兵以战,以开武王。武王驰之,纣兵皆崩畔纣”(《史记•周本纪》)的大段铺叙,而反叛这一情节在《逸周书》中并没有出现过,此处应当是吸收战国以来著作中“众畔百走”“鼓之而纣卒易乡”等记载,将“前途倒戈”这可能仅仅是军队前方小部分军队的反戈相向的举动,扩大成为全军的迅速而彻底的背叛,并将之归结为牧野之战纣王惨败的关键。对此,后文将作进一步讨论。

(2)对纣王自焚前的举动的描述有较大出入。《殷本纪》中记为“衣其宝玉衣”,是说纣王穿上了一件由宝玉制成或是缝满宝玉的衣服;《周本纪》中为“蒙衣其殊玉”,也即“蒙衣其珠玉”,不仅是穿上,可能连脸也一并用珠玉蒙上;而《逸周书》中却仅仅描述其为“屏遮”,并没有直接提到玉。那么,司马迁的描述是从何而来的呢?或许我们能在《逸周书•世俘解》中找到答案。

《世俘解》中提到“商王纣取天智玉琰五,㻱(环)身厚以自焚,凡厥有庶告焚玉四千”,其中“告焚”为衍文,也就是说纣王用以“屏遮”的是五枚天智玉琰和四千枚庶玉。如果只是单纯的环绕身体,还有可能是摆在周围,但结合《克殷解》中“屏遮”一词,可以看出它是立体的,就更有可能是一件用玉连缀而成的衣状物或者是一件缝满宝玉的衣服,这里或许就是司马迁“宝玉衣”描述的来源。

(3)妲己之死出现不同的描述。《殷本纪》中记载为“杀妲己”,此前的主语为周武王,也就是说认为妲己是武王所杀,但在《周本纪》中又延续《克殷解》中的说法,认为妲己是在武王来之前就上吊自杀了,此为矛盾之处,但非本文探讨核心问题,暂且不多做讨论。

2 “生擒说”的弃用:虽见而不用的其他相关史料

除了以《逸周书》为代表的“自焚说”之外,在《史记》成书前后更有许多有关“生擒说”的文献记载:

武王擒纣于牧野。(《韩非子•喻老》)

武王虎贲三千人,简车三百乘,以要甲子之事于牧野而纣为禽。(《吕氏春秋•仲秋纪•简选》)

然而武王甲卒三千人,禽之于牧野。岂周民死节,而殷民背叛哉?(《淮南子•主术训》)

武王继之,载尸以行,破商擒纣,遂成王业。(《尉缭子•武议》)

四者皆记纣王为武王所生擒,前三者更点出地点是在战场上,纣王很可能是交战过程中被擒的,这与《逸周书》中记载的“自焚说”显然是有矛盾的。那么司马迁为何选取了“自焚说”作为纣王的死因呢,是因为他没有看到过这些文献么?显然不是。《韩非子》不必多说,司马迁在《太史公自序》②《老庄申韩列传》③等多处提及其中篇章如《说难》,应曾通览其文;《吕氏春秋》亦如此,可参见《太史公自序》④《吕不韦列传》⑤等篇章;唯一值得稍作商榷的是《淮南子》,其作大致与司马迁同时代,那么司马迁在著述《史记》的时候,是否曾经阅读过《淮南子》呢?对此,金德健先生在其《司马迁所见书考》中有专门论证,认为在经刘向整理之前的《淮南子》,更近似于一种草稿的形式,正因书名迟迟未定,故而《淮南子》一书于此前有《刘氏之书》《鸿烈》《枕中鸿宝苑秘书》等多种名目,因此《淮南衡山列传》中无具体书名出现是可以理解的,与此同时,稍后于司马迁的扬雄亦曾在《扬子法言•闻神篇》中提到淮南王的著书,故司马迁当时应当看见过《淮南子》一书。[2]此说还是较有根据的,退一步而言,就算并不能完全证实司马迁见过《淮南子》,亦可说明与司马迁同一时代亦流传着纣王“生擒说”。

实际上,回归《史记》文本我们会发现,司马迁不仅应当看过这些记载“生擒说”的文献,他亦在某种程度上认可这种说法或者受到这种说法的影响。如《史记•苏秦列传》中有“武王卒三千人,革车三百乘,制纣于牧野”一句。何谓“制”?《说文•刀部》:“制,一曰止也”,《广雅•释诂四》:“制,禁也”,制,即把纣王抓住,生擒,“制纣于牧野”句式上亦与此前《韩非子》“擒纣于牧野”颇为类似,更进一步证明司马迁应当是阅读过记载“生擒说”的文献资料,不仅不能完全否认“生擒说”的真实性,甚至受到了一定的影响。

不仅如此,在司马迁可能看到的文献中,还有许多记载了纣兵倒戈、纣王被“斩首悬旗”等事件,但其中均未提及其自焚一事。《墨子•明鬼下》云:“(武王)与殷人战乎牧野,王乎禽费中、恶来,众畔百走,武王逐奔入宫,万年梓株,折封而系之赤环,载之白旗”,其中同样叙述了“商兵叛纣”的情节,并论及纣王被“斩首”、悬于“白旗”之上的事情。《荀子》则分别于《儒效》《正论》两篇中提及此事。《儒效》中进一步写到,一开战商兵就背叛纣王、倒戈相向了,武王根本不需要先擒获重要的将领如费中、恶来,就能一击则溃,为论证“大儒之效”似有夸张之嫌⑥。同样的悬旗情景,《正论》中记载其为“赤旆”⑦,从《墨子》记载的白旗变为红旗。从这些文献中可以看到,关于纣兵倒戈的记载均在《尚书》“前徒倒戈”的基础上更进一步,纣兵叛变的速度和规模都在不断变大,进一步突出了武王的神勇与正义,反衬了纣王的不得人心,而“斩首悬旗”这一情节则自《逸周书》始终不变。

稍显另类的则是《尸子》与《新书》中的相关记载。《尸子》云:“武王亲射恶来之口,亲作(或作斩)殷纣之颈,手污于血,不温而食。”《新书•连语》云:“纣将与武王战,纣陈其卒,左臆右臆,鼓之不进,皆还其刃,顾以乡纣也。纣走还于寝庙之上,身斗而死,左右弗肯助也。纣之官卫,舆纣之躯,弃之玉门之外。民之观者,皆进蹴之,蹈其腹,蹶其肾,践其肺,履其肝,周武王乃使人帷而守之,民之观者,攐帷而入,提石之者,犹未肯止,可悲也。”前者除了强调是武王亲自斩杀纣王,更描绘了一幅生食人肉的恐怖画面,或许是夹杂了小说般的夸张叙述;后者则认为纣王并非自杀,而是死于搏斗,没有了武王将之“斩首悬旗”的内容,取而代之的是民众的残忍发泄,尸体的被蹂躏,这与《史记•龟策列传》中的记载有异曲同工之意:“自杀宣室,身死不葬。头悬车轸,四马曳行”。当然,《龟策列传》基本被认为是褚少孙所补,此处并不将其作为司马迁本人的观点,但亦可从中看出西汉时或许还流行着一种除了“斩首悬旗”之外的对纣王尸体处理的说法。

要之,在司马迁撰写《史记》之时,对于纣王死法的不同记载有许多,其中又以“生擒说”最为普遍,且司马迁本人并非没有阅读过这些文献,但却并没有采纳这些占主流的历史观点,而是从中选择了最无人问津的“自焚说”作为纣王的结局,其中或有深意。

3 自焚、生擒与自经:今人对纣王死法的探索讨论

今人中率先对纣王“自焚说”提出异议的是郭沫若先生。在翻译《天问》时,郭沫若对《周本纪》中的句子进行了重新断句:“纣走反入,登于鹿台之上,蒙衣,其珠玉自燔于火,而死”,认为纣王是“自焚其珠玉,蒙衣而死”,而所谓“纣赴火而死”说为后人误读的结果,纣王实际应当是自经而亡,否则不能解释《尸子》中“铡头见血”的记载。[3]

卜庆华先生则在其《纣王自经说质疑》中,针对郭沫若的“纣王自经说”提出反对意见,认为纣王应当是自焚而死。论者先从行文、语法上认为郭先生断句有误,进而强调《史记》和《逸周书》均明确支持“自焚说”,而《逸周书》是具有较高的史料价值的可信史册,当无误。卜先生对于《逸周书》史料价值的高度评价今天亦得到了验证,特别是与纣王自焚记载有关的两个篇章,即《世俘解》和《克殷解》基本被认为是出于西周时期,对于研究商末周初的历史事件确有重要意义。但与此同时,此文主要是针对郭沫若先生观点的辩驳,文章篇幅并不长,故而并未提及其他记载了纣王不同死法的先秦甚至汉初文献,只是用牧野与朝歌的距离之短来解释了“自焚”与《尸子》中“铡头见血”的矛盾,认为武王进城速度非常快,纣王的尸首还没有来得及被烧毁[5]。但是,且不论纣王是否自焚,退一步而言,就算纣王当真自焚,回顾《逸周书》原文可知,当时火势大到“四千庶玉则销”(《逸周书•世俘解》),能够将玉石焚毁的烈焰之中,纣王的尸首又如何得到保存呢?

同时,卜先生也关注到了《史记》中“衣其宝玉衣”“蒙衣其珠玉”的记述,认为纣王是“身环厚玉以自焚”,并将这一举动与古代服饰联系起来,认为是纣王为表示自己高贵身份的殉葬品。[4]但如果是为了表示身份高贵的殉葬品,应当符合商朝丧葬传统的固定样式,这样才会有其能够彰显身份或是寄托某种对于灵魂肉体不灭的希望的内在含义。但就目前出土材料来看,商代确有以玉随葬的习俗,但多是摆放在身边,“常见放置于头旁、腰部、胸部以及口含、手握者”,特别是习惯将随葬器物集中放置于死者头部周围[5],可能仅有部分如玉玦、玉镯、玉镯等装饰品是穿戴或摆放在死者身上的,并没有见到大批量出土玉珠、玉片等足以连缀成玉衣的玉器,换而言之,就算纣王真的是出于某种丧葬观念而与大量玉石一同自焚,这些玉石更大可能也是摆在其周围而已,不可能达到保护纣王尸首不被焚毁,也就谈不上之后的斩首、加钺、悬旗等等。这一部分会在后文进一步展开论证。

龚维英先生不仅认可纣王“自焚说”,更进一步在其《周武王惨虐纣尸因由初探》中赋予纣王此举以“神秘内涵”:认为纣王自焚,是希望能招来其图腾祖先“玄鸟”即凤凰的庇护,而“衣其宝玉衣”的目的则是让祖先更易辨认,[6]此观点极新颖但似乎有些牵强。首先,“天命玄鸟”中的“玄鸟”究竟为何,学界说法不一,从古代以“燕子说”为核心,至近代西学东渐后受西方研究方法及弗洛伊德等思想传入影响下的“凤凰说”,此后又有猫头鹰、大鹏、乌鸦、雄鸡等多种说法不断提出[7],在没有论证其关联的前提下,龚先生此说恐怕难具说服力。退一步而言,就算“玄鸟”真的即为“凤凰”,龚先生也说到凤凰涅槃是西方的神话传说,中国与其稍有关联的也即神话中的三足金乌,龚先生再一次直接认为凤凰与金乌“似二实一”,并无论据展开说明,直接认为凤凰是烧不死的,或许有待商榷。不仅如此,龚先生认为纣王实际是被烟熏死的,故尸首完好无缺,甚至因此引起了武王的恐惧,因而加钺斩首皆为镇压纣王的厌胜之术[6],其中多为推测,似乎亦与现实情况不符,而颇具神话色彩。古代以美石为玉,就算是再难得的“厚玉”,也不过一堆石块,又怎能做到密不透风、水火不侵,从而保护纣王尸身不坏呢?

而张玉春先生在《殷纣王“自焚而死”考辨》一文中对《逸周书》《史记》中纣王自焚而死的记载提出了质疑,认为“自焚”与“斩首悬旗”互相矛盾,是司马迁为美化弘扬武王圣人之德,相信其“兵不血刃”之说而有目的选取的材料,为的是自圆其说。[8]此说或更近于史实。

4 史料取舍改造背后:政治理想与写作的目的方式

那么为何《史记》采纳了《逸周书》的“自焚说”呢?笔者认为原因有三。一是作为重要参考史料的《尚书》之中并无纣王之死的具体情节记载,需要从旁寻找材料以补充,而《逸周书》作为正史⑧,相对于带有宣扬自身思想的诸子之文而言,自然为不二之选,这亦符合司马迁的选材意识;二是《克殷解》《世俘解》文辞古奥,创作时间相对于其他战国以后的文献更为古早,这一点朱右曾先生在其《逸周书集训校释》中认为“《克殷篇》所叙,非亲见者不能”[9],并以此作为其论证《逸周书》非伪古文的重要论据之二,司马迁或许亦有相同的看法,认可《逸周书》记载的更为接近事件所处的时代;三是为塑造武王“圣王合一”的理想帝王形象,与纣王典型无德暴君形成对比,有意识的选择、熔铸史料,体现的是司马迁在天人感应学说的影响之下的政治理想。前文已经简单论述了,司马迁不可能没有看见载有“生擒说”和其他纣王死法的相关文献,甚至可以说是受到了一定影响的,但仍选择了并非主流观点的“自焚说”,或许就更有可能是出于某种目的而书写的,我们必须要认识到,司马迁撰写《史记》,并非简单的汇编史料,而是隐含著作者“成一家之言”的作史思想的。这一点,我们可就《史记》中对于《逸周书》记载的改写展开进一步的探讨。

《克殷解》“屏遮以自焚”与《世俘解》“商王纣取天智玉琰五,㻱(环)厚以自焚”两处记载,在《史记》中被合为“衣其宝玉衣”与“蒙衣其珠玉”的表述,除了是以训诂代原文,让文意更通顺晓畅以外,亦加入了司马迁自身的理解,将原本不知形状“屏遮”于身周的宝玉,具化成了“玉衣”的形态,张玉春先生认为这是为自圆其说的“用心良苦”[8],事实上,这其中至少体现了司马迁对于史料有意识的剪裁熔铸。仅就字面意义来看,这里“玉衣”或有两种可能:一是指一件缝满宝玉的衣服,或是一件用玉连缀而成的衣状物。前者恐怕很难达到让纣王尸首不毁的程度,与此后斩首悬旗存在矛盾;若是后一种,则更接近于汉代的玉衣形态(即由金银丝或铜丝将玉石片连缀起来的,与人体形态相类的一种供汉代皇帝和宗亲贵族所穿的殓服),只有这样才能在一定意义上被认为能够保护纣王身体不毁。

4.1 《史记》中的“玉衣”与汉代玉衣

这就引出一个新的问题,即当时有无可能出现汉代这样的玉衣呢?就目前考古发现而言,暂无汉代以前完整玉衣出土,卢兆荫先生穷举近年考古出土资料,认为“迄今尚未发现确属文帝以前的玉衣”[10]。那么,《史记》中所载纣王自焚前所着“宝玉衣”有没有可能是汉代“玉衣”前身呢?这需要简单梳理“玉衣”起源相关问题。

关于玉衣的起源,学界多有争议,多认为玉衣与“含珠鳞施”“缀玉幎目”等有一定发展延续的关联,但对其定义、所处时代有着不同的看法。

(1)《吕氏春秋》有“含珠鳞施”的记载,史为先生在《关于“金缕玉衣”的资料简介》中首先将其与“玉衣”联系起来,认为它应当是汉代“玉衣”的雏形,并由《吕氏春秋》著作时间推测“(玉衣)可能在战国末期已有其雏形”[11],阎孝慈、卢兆荫等先生基本从其说。但对于“含珠鳞施”或“鳞施”究竟是什么,史为先生并没有给出明确的定义,只认为它是不完备的汉代玉衣;阎孝慈先生认为“含珠鳞施”是放置在死者身上重迭如鱼鳞的玉片,特别认为当时还没有用金缕、银缕等进行穿缀[12];卢兆荫先生则提出了不同的意见,认为“含珠鳞施”是缝缀玉片的殓服[11];郑绍宗先生根据考古发现认为“鳞施”应该是施于死者身上的有如鱼鳞的状的玉片饰,并认为“玉面饰”是鳞施的一种[13]。

总体而言,诸位学者皆认同“含珠鳞施”或“鳞施”与“玉衣”有着密切联系,但由于文献记载仅此一例,且并无详细记叙,学界对于“含珠鳞施”的定义也多基于猜测,难以证实,对于其具体形态亦难有定论。而对于“含珠鳞施”一词的理解,至今主要有两种:一是将之合为一个名词来看,如阎孝慈等多统而论之,较为含混;另一种则是对“含珠”避而不谈,仅就“鳞施”而论,上承高诱“鳞施,施玉匣于死者之体,如鱼鳞也”的解释,只是认为“鳞施”还不能与“玉匣”也即“玉衣”等同。笔者认为,仅就文字来看,“含珠鳞施”可能可以有两种解释,一是将其作为两件丧葬用品,“含”即“琀”,“含珠”可能指的是死者口中的珠状玉琀,“鳞施”则是有如鱼鳞一般的的玉殓服;二是合二者为一词,则此物不可能单由玉片制成,而是兼有玉片与玉珠的,摆放或穿缀有如鱼鳞的一种殓服,或与“珠襦玉衣”有一定关联。

(2)“缀玉幎目”,又名“缀玉面幕”“玉覆面”“玉面饰”“玉面罩”等,即覆盖于死者面部的、缀有玉片的面幕,被认为是在此前的“布巾”“幎目”基础之上发展而来的。阎孝慈先生称其为“玉面饰”,认为是用不同形制的玉片模拟人的五官,以一定的形式缝制在织物上的覆面[12];卢兆荫先生则进一步点出“缀玉幎目”与“玉衣”的关系,认为“缀玉幎目”逐步发展为玉衣的脸盖部分,也即认为玉衣的各个部分有其相对独立的发展源头[10];郑绍宗先生提出玉面饰为鳞施的一种,是史载春秋以降“布巾、幎目和掩”的发展[13];在卢兆荫先生第二篇有关玉衣的文章中,将“缀玉幎目”发展阶段作了进一步的区分,分为以个别玉石片缝缀在布巾上,用以象征五官的缀玉幎目(以徐州子房山汉墓出土玉覆面为代表),和以多枚玉片紧密排列为脸型的玉面罩(以后楼山汉墓出土者为代表),后者的外形与制作方式都与玉衣脸盖更为接近,被视为过渡阶段[14];石荣传先生则对前一部分进行补充,认为玉幎目应当是从在幎目上缝缀小玉器开始的,之后由小玉片变为象征五官的玉片,再进一步发展为玉面罩[15]。卢兆荫、郑绍宗、何平立[16]、林兰英[17]、石荣传等先生均指出“缀玉幎目”与“玉衣”存在继承、发展关系,应较为可信。综上可推知“缀玉幎目”的发展顺序当为:缀玉幎目→玉面罩→玉衣脸盖——在发展过程中逐渐舍弃“布巾”这一载体,转而直接由玉石片连缀而成。

简单梳理之后可发现,关于玉衣的前身,学界认为主要与“(含珠)鳞施”和“缀玉幎目”有关。其中“含珠鳞施”记载最少,其定义、形制、时代难以确认,仅能根据记载文献《吕氏春秋》的时代反推,推测东周、至少战国末期之前,已经有玉衣雏形出现了;而“缀玉幎目”相较而言则有着较为清晰的发展脉络,大致是由春秋以来流行的“布巾、幎目、掩”等丧葬用品发展而来,开始有用小玉器缝缀在布料上,用以象征五官等部位,此后则逐步发展为直接用玉片穿缀而成的类人脸的玉面罩,再到“玉衣”的面罩部分,甚至可能在一定意义上对于“玉衣”的编缀方式产生一定影响。而就“缀玉幎目”而言,东周时期大墓之中已多有出现⑨,最早者应为天马——曲村遗址北赵晋侯M8墓地出土的玉器,“(死者)头上盖缀玉覆面”[18],据此,“缀玉幎目”最早可推至西周晚期宣王之世。

也就是说,就目前的文献和出土材料而言,哪怕是追溯“玉衣”的起源,最早也不过西周晚期,与李力先生所推测的“商纣王的‘蒙衣其殊玉’是玉衣的早期形态”[19]不同,笔者以为,作为雏形的“玉衣”商末也尚未出现。那么商末恐怕更难有汉代玉衣这样的存在,何况汉代“玉衣”的出现并非一蹴而就,而是逐渐发展演变而来的,这一点可以从以上相关研究中清晰地看到,那么作为时代距离并不算近的商末,就更不可能突然有发展极为成熟的“玉衣”出现了。

此外,就文献内容来看,纣王是仓促逃亡而后自焚,不可能有时间让他为自己的“自焚”行为赶制一件“玉衣”,就算真的有如汉代“玉衣”般的存在,也只可能是基于已有的丧葬习俗早就准备好的,才能在需要的时候第一时间找出来穿上,但根据目前的出土材料和研究而言,不存在这个可能性,这一点前文已经论述过了。因此我们几乎可以肯定司马迁在选用“宝玉衣”“珠玉衣”作为替代词语之时便有潜在观念藏于其中,是它用汉代词汇加于历史材料的体现。

4.2 汉代丧葬观念对司马迁选词的影响

司马迁在使用“玉衣”一词时应当在一定程度上受到当时丧葬观念的影响。汉代玉敛葬思想承袭周代“以玉为精”“精魄沟通天地”的葬玉思想,又受到当时儒家 “贵玉、重孝、厚葬”思想和道家“升仙”思想的双重影响,玉敛葬愈发受到重视,故而以周代“组玉佩、玉覆面与玉璧”为基础,从早期的玉衣套发展到完整玉衣并广泛使用于王侯。

对完整玉衣的出现年代,学术界亦存在争论,但应在西汉前期已无异议。主流观点认为是于文景时期出现,武帝时盛行,这是结合考古发现、文献记载以及当时经济情况推测得出的。⑩而司马迁正好处于汉代玉衣较为盛行的时候,其“珠玉衣”的用法正与《汉书•外戚传下》中“共王母及丁姬棺,皆名梓宫,珠玉之衣,非藩妾服,请更以木棺代,去珠玉衣”的使用相互印证,或可证汉代早期确实存在类似“珠襦玉匣”的玉衣前一阶段形式,因此司马迁是很有可能将汉代“玉衣”(而非简单的镶缀玉石的衣服)作为替代词使用的。

西汉时期,敛葬玉由零星几块发展到上千块的惊人数目,从简单摆于人身上、周围,到缝缀在布帛上盖于局部,再到后期直接连缀起来包裹整个身体,是“生不极养,死乃崇丧”厚葬风俗的体现,更是基于对死后世界的认知的进一步发展,对魂魄关系的重新认知。当时人们认为“天上的魂气”需依托“形魄”而存在,故唯有“形魄”长存和得到满足,“地下的魂气”才能更长久的为生人降福,而愈发完善的殓玉系统正是保证“形魄”长存,也即尸体不朽的重要体现。《抱朴子》“金玉在九窍,则死人将不朽”的说法,及《后汉书•刘盆子传》中“有玉匣殓者率皆如生”的记载,都说明汉代人相信玉衣能使尸体不朽。可能也正是基于这样的理解,司马迁才会将《逸周书》中的记载作此改写。

司马迁所生活的,是一个“玉衣”盛行的时代,难免受到相信玉衣能保护身体不腐的丧葬思想影响,因此他在阅读纣王自焚的相关史料之时,是很容易代入自己的观念去理解《逸周书》中的文字,而司马迁在编纂史料、书写《史记》之时,常常会对已经被时代淘汰、生涩难懂的古语进行改造,用当时相近的语词或语法来表达,而“宝玉衣”“珠玉衣”很可能就是在这样的情况下被加入叙述,进而被后世沿用。

4.3 司马迁的良苦用心

同时,“宝玉衣”等词的选用也并非偶然,而是为了将“自焚说”与其后斩首悬旗等历史记载作更好的衔接,这不仅能解释为何纣王自焚后还能保有尸身,进而被武王斩首悬旗,还体现了纣王的奢靡无度。这样的改写并非孤例,面对纷杂的史料,司马迁在引用承袭之时并非在某一事件上只用某一则史料,为了情感的表达和叙事的完整,(特别是在记叙史料不足的上古时期时)他往往旁征博引,选取合理的部分使用,甚至会增加文字,通过想象添加史事细节。如对于《左传•僖公四年》所载的“骊姬陷害太子申生”一事,司马迁就根据《国语•晋语》做了删改与添加:将祭品置于宫中的时间,由六日缩短为两日,排除食物腐烂的因素,使情节更显合理,还添加了骊姬献谗言的部分,使原来《左传》中的骊姬形象更加生动、立体,突显出骊姬阴险毒辣与虚伪狡诈。[20]这与司马迁将骊姬之乱视为晋国祸乱之源的观念有着密切关系,也和他在《晋世家》中对骊姬的大篇幅描写有着一致的目的。

那么,司马迁坚持“自焚说”的目的何在呢?笔者认为,司马迁采纳《逸周书》“自焚说”更多是基于维护武王圣王形象的需要,让纣王自焚来使武王摆脱弑君之嫌,同时与“兵不血刃”之说相呼应,体现了司马迁的政治理想和他“寓义于事”的历史写作手法。

首先,在《史记》文本中可以看到司马迁塑造武王圣王形象的倾向。就以前文进行文献对比所得出的另一个差异来说:司马迁在《逸周书》的基础上,较大幅度地增添了对于商兵反戈相向、渴望武王速入的描写。商兵背叛的情节最早见于《尚书》“前徒倒戈”,说的可能只是军队部分士兵,进而到 “众畔百走”(《墨子•明鬼下》),简单陈述了背叛进而导致战争失败的过程。而黄怀信先生认为“纣兵无战心、欲武王速入”的说法,最早应当是来自《孟子》[21]。如《孟子•尽心下》:“武王之伐殷也……若崩厥角稽首。征之为言正也,各欲正己也,焉用战?”,以桀纣为“失其民”的反面典型,把武王树立为代表仁义而战的君王,武王所到之处,“民之归仁也,犹水之就下”(《孟子•离娄上》),是“无敌于天下”(《孟子•尽心下》)的,表现在牧野之战上,就是商兵反戈相向、纣王迅速溃败,是为背叛的商兵加上了“心理描写”。而以此为基础,才有了后来诸如《荀子•儒效》中“鼓之而纣卒易乡”从时间上进一步夸大背叛之快,甚至如《淮南子•泰族训》中“士亿有余万,然皆倒矢而射,傍戟而战”把这一情况写得更为生动具体,其目的亦承孟子而来。由此,我们可以看到,时代越晚,商兵反戈这一情节愈为具体,从一个简单的事实概括,到战国时期突然增添了各类细节描写甚至是士兵内心的想法。这与顾颉刚先生所考,纣王罪名的层累现象是高度一致的——纣王已然成为箭垛式的人物。而司马迁也同样将其作为反面典型去塑造,甚至“集合战国秦汉时人的纣恶说而成为一整篇”⑪,其目的便在于反衬出武王的仁义之君的神圣形象。而这样的人物对比历史书写方法,正是司马迁所善用的,多见于人物合传之中,如《管晏列传》《白起王翦列传》《张耳陈馀列传》《刘敬叔孙通列传》《魏其武安侯列传》等,由此可使人物各自善恶自现。所以,司马迁坚持“自焚说”完全有可能是从小事入手,展现纣王与武王这一组人物的品性特征,进而突出了武王“行仁政”的圣明君主形象,强调“修德可得天下,无德则失天下”的政治观念,说明了人物品性与历史兴亡间的重要联系。

其次,“自焚说”是对“兵不血刃”说的有力支持。儒家一脉,一方面多认为武王率领的军队为仁义之师,认同“自焚说”,另一方面对于武王生擒纣王、斩首后对其加钺悬旗等载于史册的举动多持怀疑态度,但并无直接论据,更多是基于对周武圣王形象的盲目认同。对于牧野之战前,周师五日疾行四百里的记载,孔安国予以否认,认为“此说甚不然”,觉得周师为仁义之师,怎么会行此“诈谋奇计”,因而认为记载有误,但如果撇去圣人光环,两军对垒之际,区区急行军再正常不过了;对于文献记载中,纣王死后武王斩首、加钺、悬旗之举,梁玉绳先生并不赞同,认为“武之伐纣,非有深仇宿怨,特为民除暴耳。纣之死,武之不幸也。吾意武王当日必以礼葬焉。”[22]也同样是基于价值判断而做的推想,并无切实论据,那么司马迁也完全可能出于此理解,为了切合、进一步塑造强化周武圣王形象而选择“自焚说”,用“天命论”的神圣性来化解政权变更时君权关系的巨变,为周政权赋予终极合法性。正如郑任钊所说:“儒家的主流态度是承认自焚,而否定斩首悬旗,至于亲手诛杀更是不能接受。但这完全是一种价值判断,而非事实判断。”[23]而“兵不血刃”说正是武王“圣人”之行的具体体现——只有德仁兼备的圣明君主,才能不战而屈人之兵,才能让敌人纷纷倒戈相向,不费吹灰之力获得胜利,这是民心所向,更是顺天之意。由此可见,在某种意义上来说,司马迁对“自焚说”的主张,与孟子、梁玉绳等人对“兵不血刃”说的坚持有着相似的出发点。

而司马迁对于圣王形象的着力刻画并非仅武王一例,三皇五帝、禹汤文武,均作为理想君主在《史记》中被浓墨重彩的称颂着,与以桀纣为代表的暴君形成鲜明对比,而这背后实际隐藏的是司马迁的政治理想和历史写作手法。司马迁赞许并承袭了孔子“述而不作”的做法,在《太史公自序》里以孔子之言道出了自己的历史写作原则:“我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也”。“述”并不意味着史料的机械拼凑,而是根据“述”者对史料的理解选择、采录史料,在“增、删、改”的过程中进行的再创造,是“寓义于事”,也就是顾炎武在《日知录》中所说的“寓论断于叙事”。而司马迁正致力于此,他对暴政的极力批判和对德政的推崇,以及对圣王君子式的君主的高度认可与期盼,正体现在他对君王事迹的书写之中,体现在他对“自焚说”的坚持之中。武王以“兵不血刃”的姿态一举灭商的记载,彰显着司马迁的天人观念:在《史记》的历史记叙之中,司马迁格外强调君王的德行,他将天命与民心相连,认为天下兴亡的关键便在于民心的向背,而对于君王而言,就是“施仁政即顺天命,行暴政即逆天意”,顺天则昌,逆天则亡,而这一思想正是对董仲舒天人思想的继承与发展,贯穿于《史记》之中。

同时,这也与司马迁撰写《史记》的目的有关,他在《太史公自序》中谈到他“罔罗天下放失旧闻,王迹所兴,原始察终,见盛观衰”,目的在于“俟后世圣人君子”——司马迁是要通过对史料的重新整理编排,总结历史经验,为后世帝王提供借鉴,在这个过程中,他是借史言政,借此表达自己的政治主张,以“成一家之言”(《史记•太史公自序》)。

5 结语

“纣王自焚而亡”这一说法自《史记》后广为流传,成为此后历代史书不变的记载,并作为一代暴君纣王的结局被人们用于警示后人。纣王究竟是否自焚而亡,在没有出土材料佐证的当下亦难以确认,但通过有限而纷杂的文献材料我们可以看到,在《史记》以前,“自焚说”并没有居于主流,仅有《逸周书》中有此记载,而战国以来广泛存在的其他种种说法却并未被司马迁采纳,这并不是因为司马迁不知道其他说法的存在,而是他有意选择的结果。在最为可靠的《尚书》中缺少了这部分的记载的前提下,司马迁以《逸周书》为主要依据填补了这段历史的空白,但在承袭的过程中亦作出了部分的改造,如对于纣兵反叛行为的刻意强调与夸大,以及采用“宝玉衣”“珠玉衣”等隐含着汉代观念的词汇,来熔铸串连《世俘解》与《克殷解》中的记载等等。

而司马迁对于“自焚说”的选择与坚持,实际来自于他对塑造武王圣王形象的需要,“兵不血刃”说与“自焚说”正是分别从正反两个角度来体现武王的“圣人”之行,体现着孟子“仁者无敌”的思想观念,并由此化解了商周鼎革之际存在的政治伦理困境。而以三皇五帝为代表的圣王,和以桀纣幽厉为代表的昏君的两组典型形象的建立,正是通过对其具体事迹的描绘来完成的:司马迁承袭孔子“述而不作”的传统,将自身的政治理想托于其中,以王道标准来评判政治事件,推崇德政、反对暴政,并将天下兴亡与民心相连,其思想依据正来自于他“天意即民心”的天人观念,希望能借此为后世君主提供借鉴。

注释:

① 高山本、景佑本、绍兴本、耿本、黄本、彭本、柯本、凌本、殿本皆作“珠玉”。

② 参见《史记》卷130《太史公自序》:“韩非囚秦,《说难》《孤愤》。”

③ 参见《史记》卷63《老子韩非列传》:“非为人口吃,不能道说,而善着书……故作《孤愤》《五蠹》《内外储》《说林》《说难》,十余万言……余独悲韩子为《说难》,而不能自脱耳。”

④ 参见《史记》卷130《太史公自序》:“不韦迁蜀,世传《吕览》。”

⑤ 参见《史记》卷85《吕不韦列传》:“吕不韦乃使其客人,人着所闻,集论以为《八览》《六论》《十二纪》,二十余万言;以为备天地万物古今之事,号曰《吕氏春秋》。”

⑥ 参见《荀子》第8《儒效》:“厌旦于牧之野。鼓之而纣卒易乡,遂乘殷人而诛纣。”

⑦ 参见《荀子》第18《正论》:“昔者武王伐有商,诛纣,断其首,县之赤旆。”

⑧ 参见黄怀信.逸周书源流考辨[M].陕西:西北大学出版社,1992:5.原文为:“逸周书非其本名。今以《汉书•艺文志》所著观之,知其于汉代本称‘周书’。”

⑨ 参见中国科学院考古研究所.洛阳中州路(西工段)[M].北京:科学出版社,1959:116-124.;孙德海.河北邯郸百家村战国墓[J].考古,1962(12): 613-634+3-6.

⑩ 参见卢兆荫.再论两汉的玉衣[J].文物,1989(10):60-67.此外,那志良在其文《珠襦玉匣与金缕玉衣》中,进一步将出现时间确定为景帝时期,他认为“战国和西周初年(文帝时期)都没有玉衣,没有考古发掘资料,也没有文献资料,唯二的两个考古资料被认为‘是现代人的判断,没有准确年代可考’,汉初的长沙马王堆辛追夫人之墓保存完好却没有发现玉衣的存在,同时若文帝时确已出现玉衣,武帝时的著作《淮南子》不会将其漏掉”,郑绍宗《汉代玉匣葬服的使用及其演变》一文中亦有类似观点。

⑪ 参见顾颉刚.纣恶七十事的发生次第[A].顾颉刚古史论文集[M].北京:中华书局,1988:211-221.原文为:“在战国的书籍上,他的罪条骤然增加得很多,而且都是很具体的事实。”