神秘、持久的人文价值

——龟兹石窟壁画临摹历程综述

文/郭峰

一、引言

龟兹石窟壁画是汉唐时期龟兹佛教文化艺术的集中体现,因题材之丰富多元、色调之瑰丽明快而闻名中外。它的历史价值与艺术价值皆堪称中西亚的绘画高峰,不逊色于敦煌壁画。由于自然风化、人为切割等因素,龟兹石窟遭受严重损坏甚至多处残缺不全,因此抢救这一珍贵文化遗产的任务显得尤为紧迫,而临摹是壁画保护与修复的重要手段,其意义不言自明。20世纪初期以来,众多画家、文物工作者相继对龟兹石窟壁画进行了临摹和复原,同时伴随着相关保护、研究机构的建立,对龟兹石窟文化艺术的研究意义重大。笔者多年来一直从事龟兹壁画的临摹,回顾前人体会与感触。

龟兹石窟群是今新疆拜城、库车、新和等县境内保存的古代龟兹地区二十余处佛教石窟群的总称[1],核心遗址有克孜尔、库木吐喇、森木塞姆和克孜尔尕哈石窟等。因为龟兹地处中亚丝绸之路北道的要冲,亦是西域佛教重镇,可谓是东西文明交流的十字路口,所以龟兹壁画的风格与内容既融合印度、希腊、罗马、波斯和中原文化,又具有浓郁的地方特色。如今新疆龟兹研究院管辖范围包括其中保存较好的克孜尔、库木吐喇、森木塞姆、克孜尔尕哈、玛扎伯哈、台台尔、托乎拉克艾肯、温巴什和阿艾石窟,这九处石窟都是国家重点文物保护单位,其中克孜尔石窟2014年被评为世界文化遗产。近万平方米壁画,但这只是原绘壁画的一小部分。

龟兹佛教石窟至少经历了一千六七百年的风霜,岁月对人类这份宝贵的创造不曾稍许留情。公元11世纪后,随着伊斯兰教势力的渗入,龟兹地区的建窟活动逐渐停止,洞窟也开始受到蓄意破坏。19世纪末至20世纪初,龟兹石窟更是遭到了空前浩劫,大量精美壁画先后被俄、日、德、英、法等国探险队剥走[2]。

苏巴什故城

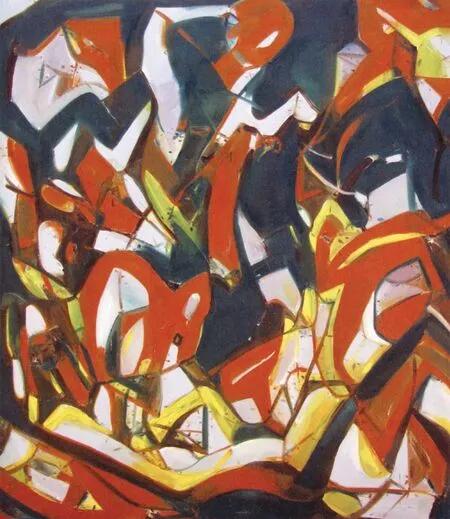

54号(油画) 180cm×150cm 2009年 郭峰

龟兹壁画目前的保存状况不容乐观。一方面,开凿洞窟的山体由砂岩、砾岩、泥岩重叠构成,胶结强度极低,易掉块、坍塌。另一方面,龟兹当地雨水虽然不多,但夏季雨量集中,降水和洪水沿山谷下泻,导致崖壁上的洞窟可能遭到冲蚀而损毁。加之龟兹地区多风,且常伴有沙尘暴,风后浮尘有时持续数天,对松散的岩体、壁画构成严重的破坏。此外,当地地震活动强烈和频繁,百年来发生5级以上地震10余次,近几年地震频率增加,不断诱发石窟局部岩体的垮塌。综上可知龟兹石窟当地自然条件恶劣,致使崖壁岩体失稳、石窟渗水、壁画及其地仗垮落,壁画、铭文褪色。虽然近年来一些洞窟得到了保护加固,但保护力度仍待提升,少部分石窟建筑及壁画面临着毁灭的险情。

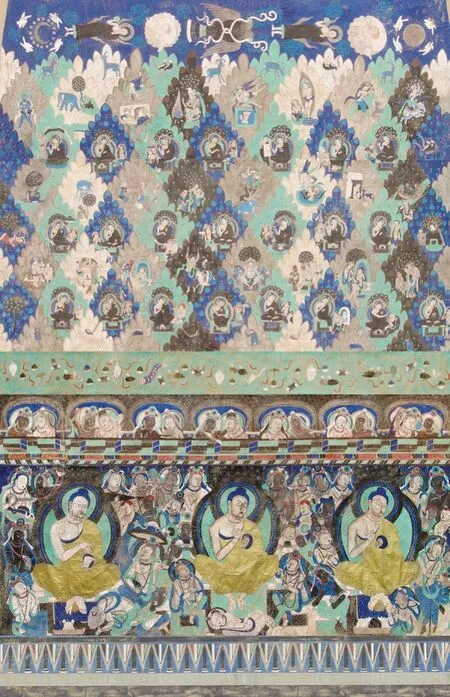

克孜尔石窟163窟《善爱乾闼婆王及其眷属》(现状临摹)199cm×129cm 1997年 郭峰

克孜尔石窟80窟《梵天和帝释天像》(现状临摹)170cm×102cm 2000年 郭峰

克孜尔石窟80窟《善爱乾闼婆王及其眷属》(现状临摹) 178cm×95cm 2000年 郭峰

二、龟兹壁画临摹历程的三个阶段

1.初创期:20世纪初至1985年

19世纪末、20世纪初,当时先进的西方学界掀起了赴西域探险的热潮,先后有俄、日、德、英、法等国探险队赶赴龟兹石窟考察探险,如1903年至1912年日本大谷光瑞探险队[3],1902年至1914年德国柏林民俗博物馆派遣的“普鲁士皇家吐鲁番考察队”[4],1907年法国伯希和(Paul Pelliot)率领的“西域探险队”[5],1906年至1907年俄国别列佐夫斯基(M.M.Berezovsky)兄弟和1909年至1910年奥登堡(S.F.Oldenburg)率领的俄国中亚考察队[6],以及1908年、1914年英人斯坦因(A.Stein)[7]等到达龟兹。这些探险队成员多是著名学者,有些人如格伦威德尔(Albert Grünwedel)、斯坦因等还具有很高的绘画素养,尤其是格伦威德尔1903年和1906年在克孜尔石窟探险期间对洞窟形制、壁画内容和布局、纹饰图案等都作了较详细的记录,绘制大量壁画摹本、线描图和水彩画,为龟兹石窟研究留下了早期资料。这些国外探险家对石窟壁画进行临摹,可谓龟兹壁画临摹之肇始。

国内研究者对龟兹壁画的临摹工作展开于解放前,论先驱者当首推韩乐然先生。20世纪40年代末,韩先生及其助手和学生临摹了百余幅敦煌和龟兹石窟壁画,他根据当时龟兹壁画的保存情况、年代环境以及临摹所需时间,使用油画、水彩、速写画法收集壁画图像。他与稍晚的留法画家常书鸿、王子云以及董希文、范文藻等先生初到敦煌所采用的临摹方法一样,采用对临写生和速写的方式。韩先生以高超的绘画造诣及开阔的学术视野,将绘画与考古融为一体,为龟兹壁画的美术考古及临摹研究奠定了方向与基础。

克孜尔石窟171窟《善爱乾闼婆王及其眷属》(复原临摹) 150cm×80cm 2007年 郭峰

自建国后的20世纪50年代至1985年新疆龟兹石窟研究所成立前,主要是国家和自治区组织画家临摹龟兹石窟壁画。1953年9至12月,西北文化局新疆文物调查组常书鸿等人在考察龟兹、吐鲁番石窟及其它古遗址时,除了详尽的文字记录外,还进行简单的考古发掘,制作测绘图、拍照、拓片、临摹壁画线描等。1955年,新疆维吾尔自治区文物管理委员会组织、中央美术学院陆鸿年带队,共完成龟兹壁画临摹品近100平方米。陆鸿年这次龟兹壁画临摹借鉴了1954年叶浅予、邓白、金浪等在敦煌临摹时采用近似于整理性、写生性的临摹方法,对龟兹石窟壁画临摹工作起到了推进作用。

期间在60年代有重要的一次临摹工作,即1965年夏由自治区博物馆筹办、中央美院陆鸿年再次领队的为期两个多月的临摹。他们先后在拜城县克孜尔石窟、库车县库木吐喇、克孜尔尕哈石窟、吐鲁番地区的柏孜克里克石窟等地,仍然采用近似于整理性临摹的写生方法,完成了壁画摹品100余幅。画家袁廷鹤评价道:“这次临摹有着重要意义,它是古龟兹地区、也是全新疆有组织、参加人员最多、完成临品最多的一次。而且为当地开展石窟壁画临摹工作做了示范和启发,可说是本地临摹研究的先导,之前虽有韩乐然的临摹,但基本没有作品留存,所以无可借鉴”[8]。

70年代末,相关研究人员钻研出了新的临摹技法。1978年4月中旬,新疆维吾尔自治区博物馆邀请敦煌研究院的关友惠、霍熙亮、刘玉权、赵俊荣四位画家和新疆画家袁廷鹤、赵小鹏、戈栋梁,在库木吐喇石窟抢救性临摹壁画历时近四个月,此次临摹采用原大、客观性临摹方法。代表作品有现存于自治区博物馆的库木吐喇石窟第16窟两壁的经变画和15窟正壁飞天等。1979年,新疆山水画家徐庶之用水彩画晕染技巧临摹克孜尔新1窟的“飞天”和库木吐喇石窟14窟正壁的“阿弥陀经变画”。1979年6月中旬至8月中旬,中央美院美术史系金维诺带领研究生吴焯、赵力忠、罗世平、巫鸿、王宏剑、王泷、费新碑、邓惠伯、吴尔鹿、齐春晓等和画家韦江凡、官其格、董川、李福顺、侯幼珍等20人左右在克孜尔石窟考察实习,临摹了四个重要洞窟。这次壁画临摹工作规模大、时间长、人员多,共计完成摹品200余平方米,现存于自治区博物馆。

龟兹石窟研究所成立前,由于地处偏远,条件艰苦,愿意在此长期献身工作的画家及学者非常少。为了开展壁画临摹工作,政府只能邀请各方面画家来进行援助性的临摹研究工作,除敦煌研究院画家在库木吐喇石窟进行长期临摹以外,其他各美术院校实习的师生、画院的画家等,因为时间受限,都希冀在短时间内完成数量较多的壁画摹品,所用临摹方法都属于近似写生性、整理性临摹的画法,而且一般都采取非壁画原尺寸,而是缩小比例的临摹方法。当然,画家们从自身角度出发,他们更需要一个学习古代壁画的临摹感觉和体验,这与敦煌画家专业性、研究性的现状临摹方法以及需要达到“临本真实”的效果完全不同。尽管如此,这些外请和实习考察的画家们留下了至少五六百平方米的壁画摹品资料(保存在自治区博物馆),为龟兹艺术研究做出了功不可没的贡献。

综上可知,20世纪初至1985年这个时间段,可说是龟兹壁画临摹的初创期。即使年代较早,这一时期的壁画临摹工作在规模上及艺术水准上还是显示出很高的专业性和团体协作性。尽管画家们对壁画的关注点和兴趣不同、临摹方法也有别,他们的工作对后来龟兹壁画的临摹研究有着启迪和借鉴作用,为壁画摹品展览、传播积累了经验,同时也为新疆壁画临摹培养了绘画人才。

克孜尔石窟38窟《主室左壁及券顶左侧复原临摹图》(复原临摹) 380cm×320cm 2007-2008年 郭峰

2.探索期:1985年至2009年

1985年7月,新疆维吾尔自治区文化厅成立新疆龟兹石窟研究所,且在稍后设置从事壁画临摹和研究的美术研究室,自此临摹工作被提升到了研究的层面。这一阶段,龟兹石窟研究所及美术研究室的画家负责组织临摹,并邀请国内外画家临摹龟兹壁画。

1985年研究所成立后组织的第一次大规模临摹活动是1989年至1991年抢救性临摹库木吐喇石窟壁画,历时三年,对所有遭受水灾洞窟的壁画进行临摹,共计140平方米,摹品现藏于新疆龟兹研究院。其中,袁廷鹤临摹的库木吐喇第33窟穹隆顶《一佛二菩萨》和张爱红临摹的库木吐喇第38窟主室地面石膏画,成为这两个洞窟塌毁后仅有的现存资料。

1992年6月,经自治区文化厅正式批准,龟兹石窟研究所下设美术研究室、考古研究室、龟兹文化研究室等九个科室。美术室负责整个龟兹地区的各处石窟壁画临摹及艺术研究工作,以及同国内外的同行进行学术交流和文物展览等工作。壁画临摹已成为一项正常业务工作。

期间美术院校的支持并未间断,如1992年6月,中央美院李化吉和中央工艺美院权正环夫妇一同临摹克孜尔38窟《弥勒说法图》,属于现状客观临摹。1993年至1994年,安徽省博物馆画家吴俊生两度到克孜尔石窟临摹118窟《娱乐太子图》,属于复原临摹,摹品都存龟兹石窟研究所。

库木吐喇石窟

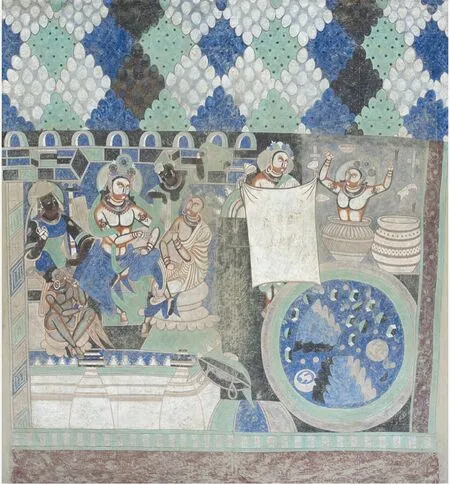

克孜尔尕哈石窟14窟《供养人像》(复原临摹) 115cm×171cm 2012年 郭峰

克孜尔石窟38窟《弥勒兜率天宫说法图》(复原临摹) 155cm×280cm 2007年 郭峰

20世纪末开始,一批美术新人陆续进入龟兹石窟研究所,为龟兹壁画临摹注入了新的活力。不过,到2004年因研究所工作人员流失出现新状况,龟兹石窟研究所不得已将研究室、考古室、美术室合并为一,研究所临摹壁画工作就此停止了。之后也有少数画家来龟兹石窟考察、临摹壁画,如南开大学研究生刘韬在克孜尔第189窟临摹壁画两月余,属于现状临摹方法;2005年厦门大学艺术学院张小鹭带领研究生考察龟兹石窟,并在克孜尔14窟、178窟、189窟进行壁画现状摹写,摹品都存龟兹石窟研究所。

综观1985年至2003年龟兹石窟壁画临摹的发展,可知这一时期研究者们初步探索出一种比较成熟的、理论与实践相结合的临摹方法,它成为龟兹壁画临摹的主流手法并延续至今。之前部分画家提取画稿的方法是以透明玻璃纸在原壁上直接印稿,这种方法虽十分准确快捷,但对松软脆弱的泥层壁画带来很大的破坏。美术室画家彻底废弃了这种办法,改为由尺子测量起稿或运用照相技术、幻灯机放稿、面对原壁修稿。虽然增加了临摹的工作量,但对保护历史文物,使临摹者面壁观察辨识、深入分析研究具有重要意义。龟兹石窟壁画临摹工作显然更为具体、有序,尤其是众多扎根西域边陲的美术院校毕业的专业人才使龟兹壁画临摹工作的持续性开展有了保证。通过长期的、大量的龟兹壁画临摹和各种方法的积极探索,画家们寻找到正确的临摹方法,即进行原大、原色、忠实客观的临摹复制壁画,具体的临摹操作分为五步画法:描线稿、作底、勾线、上色和作旧。前辈们还总结出了三种临摹技法,即:现状客观临摹、整理临摹、复原临摹;临摹还须准确掌握龟兹风、汉风、回鹘汉风三种龟兹壁画绘画风格。为了提高摹品质量,不仅要研究掌握壁画绘制技法,如壁画的用笔、用色,人神、动植物、图案、建筑等构图布局,还要研究壁画主要内容、时代背景等等,对龟兹壁画临摹进一步推进到对石窟艺术、佛教史、图像学的研究。

克孜尔尕哈石窟30窟《飞天像》(复原临摹) 50cm×300cm 2014年 郭峰

3.发展期:2009年至今

2009年4月,原“新疆维吾尔自治区龟兹石窟研究所”正式更名为“新疆维吾尔自治区龟兹研究院”。2011年,新疆龟兹研究院恢复美术研究室,研究室的主要工作是开展壁画临摹、研究及绘画创作。同时,工作人员还承担起研究院的克孜尔石窟档案中绘制壁画线描的工作,陆续绘制完成了克孜尔石窟13窟、7窟、17窟、新1窟全窟壁画线描图。同年还开展了克孜尔17窟壁画临摹,此次工作均采用“局部复原的整理性临摹”的方式,区别于大多前辈的“现状临摹”方法。(因配合上海商务数码印刷集团在17窟壁画三维数字化扫描,临摹工作停止没有完成)。

2012年4月,龟兹研究院成立壁画颜料工作室,购置了基本硬件设施,如球磨机、超声波洗涤机、恒温干燥机、震击式振筛机等。美术室的壁画临摹颜料也随之由原来运用锡管装国画颜料转变为使用古代壁画原材料——矿物颜料,这更有利于摹品相对原壁画色彩的还原。我们还就地取材,制作了青金石、铁红、土绿、土红及各种土色等十多种矿物颜料用于临摹壁画[9]。在使用矿物颜料时,主要是采用明胶作为粘合媒材调和。过去由于条件局限,临摹壁画材料大多为水粉、国画材料,与龟兹壁画质材不符、不易长久保存。现在临摹尽量采用原有的矿物颜料。运用了新材料,绘画的方法和技巧也与之前有所不同,由于矿物质颜料具有不可调和性,要求的颜色种类繁多,在表现色变和作旧的过程中,需要更多经验和技术,并在临摹技法上有新的突破性进展。在临摹中应用现代数码科技起稿、人工修稿,也使壁画临摹造型的准确性上有了进一步的提高。当然,临摹是一门学问。真正优秀的壁画摹品是原作精神的再现。

克孜尔石窟98窟《降魔变》(复原临摹) 160cm×270cm 2016-2017年 郭峰

研究院馆藏壁画均来自克孜尔和库木吐喇石窟,为了全面展示龟兹壁画艺术,我们选择森木塞姆、克孜尔尕哈石窟的壁画作为临摹对象,采用了复原临摹和现状临摹方法。近年,龟兹研究院壁画摹品在国内举办了十余次展览宏扬龟兹艺术以及给后来者对龟兹壁画的临摹工作起到了积极的促进作用,在临摹的研究与创新各方面都做出了比较突出的贡献。

新疆龟兹研究院的美术工作者在美术研究室初次建立时期努力临摹、读释龟兹壁画艺术与外来画家、学者共同研讨总结、吸取壁画临摹经验,实践临摹技法的探索研究;合并科室编制与取消的一段艰难时期内,他们继续潜心壁画绘制技法研究;恢复美术室至今他们有组织地在洞窟进行壁画临摹、研究。龟兹研究院之所以有如今各种研究性临摹方法与成果,首先离不开袁廷鹤、王建林、张爱红、史晓明、徐永明等前辈画家对龟兹壁画临摹与研究事业取得的成就,也不能忽视后来陆续到龟兹的很多青年画家的努力,他们大多按照传统的方式进行学习临摹,以充实或转换成自己的艺术表现语言,继承传统创造艺术新风。

三、龟兹壁画临摹的意义

“壁画(绘画)是造型艺术,属于视觉审美范畴,有关造型艺术的人文精神方面,必须由搞视觉绘画的画家去长期地面壁领悟方可体察其中心艺术价值、美学奥妙以及技术性含量。何况,龟兹壁画是古代艺术的优秀传统,其间还包含着人文精神的丰富内涵和消逝的历史信息,这些最基本的文化要素无论如何是机器设备所无法捕捉到的,冷冰冰的数字化技术与情感和审美无缘”[10]。

临摹为龟兹壁画保护与研究的重要方式。通过画家、文物保护工作者们认识、研究,继承了古代匠师的绘画技艺,不仅记录与保存了壁画被千百年自然力加工过的审美意趣,又能较完整地展现壁画原本的精神风貌。一幅幅画面不甚清晰的古代壁画,经过画家细心探究的临摹,往往充满使观众震撼的视觉效果,既有激发观者思古之幽情的艺术魅力,又在悼古伤今中使众多文明的碎片得以历史的还原。此外,缘于龟兹壁画摹本展览以及旅游宣传,更多的人开始关注新疆龟兹石窟;而学界对龟兹石窟的关注则使更多的考古、美术理论研究者拓展了对龟兹石窟考察和研究的新天地。

经过几代人的不懈努力,龟兹壁画在临摹方法上有了更大突破,从画家以熟悉的白描、素描、色彩对临写生等方式到现状客观临摹方法来绘制的大尺幅壁画;再到用矿物颜料对壁画色彩质感的真实还原的整理性、复原临摹方法;再到以摄影、数字媒体技术进行等比例拍摄、拼接用于壁画临摹,使得壁画的临摹品与原窟壁画形成“以假乱真”的对应效果,为美术考古、图像研究提供了真实材料。

龟兹壁画临摹不仅是对壁画的记录还原,更是一种基于对古代艺术传承的再创造。现在我们眼前呈现的壁画遗迹,经过千百年的风吹日晒,已不是古代匠师们作品的原貌。而画家们有时在临摹过程中,忠于壁画现状进行二次加工,着意解析现有壁画蕴含的历史沧桑感,赋予壁画更为丰富的解读空间。长期以来,一批批画家、文物保护工作者投身龟兹壁画临摹之中,用他们的实际行动传承这一重要的文化遗产,取得了令人瞩目的成果。我们有理由相信,随着龟兹壁画临摹工作的开展与传播,会有更多的人将艺术的视角转移到西域边陲的龟兹石窟壁画上,让这古老的绘画艺术在现代人的生活中散发出更为神秘、持久的人文价值。■

2号(油画) 180cm×110cm 2007年 郭峰

12号(油画) 180cm×120cm 2007年 郭峰

克孜尔石窟4窟《阿阇世王闷绝复苏》(复原临摹) 208cm×230cm 2014年 郭峰

注释:

[1]龟兹石窟现已编号的洞窟有800多个,此外还有未发现及被掩埋于山坡下的洞窟未统计在内。

[2]1933年,德国公布馆藏克孜尔石窟壁画的数量是252块,328.07平米,出自37个洞窟。此外,据龟兹研究院统计,仅克孜尔石窟就有60座洞窟的近500平方米的壁画被揭取。

[3]日本大谷光瑞探险队先后三次在龟兹石窟盗掘壁画、塑像、文书等各种文物并进行记录、拍摄、测量、绘图。1903年4月15日至23日,日本大谷光瑞第一次考察队的渡边哲信和堀贤雄在克孜尔调查发掘了各区域的洞窟,还拍摄一部分壁画和洞窟外景,并记录测量洞窟。他们在洞窟中清理出少量木简和文书残纸。渡边哲信统计洞窟数目为174个,试图揭取壁画,但未能成功,只割走了少量小块壁画,日本人首开了在克孜尔石窟割取壁画的恶劣先例。1912年5月底至6月初,大谷光瑞第三次考察队的吉川小一郎在克孜尔石窟停留数日,雇佣民工挖掘几个洞窟,没有出土文物,便采集了若干壁画还拍摄、临摹了部分壁画。

[4]德国探险队先后四次在新疆地区进行调查发掘,带回德国620幅壁画,达1500余平方米,其中一半以上毁于二战。

[5]伯希和等人在库车地区遗址及龟兹石窟发掘了八个月之久,进行了摄影和测绘工作。

[6]别列佐夫斯基兄弟在库车地区考察了克孜尔等石窟,其中一人彩绘了托乎拉克艾肯石窟的壁画(临摹品现藏于俄罗斯艾尔弥塔什博物馆)。奥登堡率领的俄国中亚考察队赴新疆考察,盗掘文物,切割壁画,队伍中画家兼摄影师杜金临摹了部分壁画(临摹品现藏于俄罗斯艾尔弥塔什博物馆)。

[7]斯坦因主要在和田地区进行考察、发掘、记录等工作。

[8]袁廷鹤:《临画往事》,《新疆艺术学院学报》2008年第3期,第21~23页。

[9]克孜尔石窟壁画颜色是以红、蓝、绿、黑、白、灰六色为主,特别是原壁画中的蓝色——青金石,是我们辗转从产地阿富汗购买原石磨制的,这种矿物颜料在我国极为少有,在古丝绸之路上其价格堪比黄金。

[10]史晓明:《龟兹壁画临摹与文化传承》,霍旭初主编,《龟兹学研究》(第五辑),新疆大学出版社,2012年,第400~410页。

克孜尔尕哈石窟