中药抗病毒性疫病作用机制研究进展

袁 媛,李 阳,徐 赓,任亚琪,王 岩,周晓翠,王帅玉

(1.中国农业大学动物医学院,北京 100193;2.中国动物卫生与流行病学中心,山东青岛 266032;3.沂南县畜牧发展促进中心,山东沂南 276300)

病毒是一类胞内寄生微生物,具有高度传染性,严重危害人类和动物健康。目前抗病毒西药有核苷类似物、逆转录酶抑制剂、神经氨酸酶抑制剂等,主要通过抑制病毒吸附和侵入、核酸合成、脱壳等过程发挥抗病毒作用[1]。但这些抗病毒药物存在因病毒突变产生耐药,因病毒潜伏使药物无法发挥作用,以及毒副作用明显、治疗方案复杂等问题。中药以其独特的视角,重视与病毒、机体间的相互关系,具有抑制病毒复制,防止病毒引起细胞病变,调节免疫功能等综合功效,成为近年来我国学者们研究的热点。

我国传统中医称由病毒引起的传染病为“瘟疫”。病毒的致病机理主要为宿主细胞直接损伤或调亡、改变细胞正常功能、引起过度炎症反应或病理损伤和免疫抑制等[2]。遵循中医辨证论治的观点,这类疾病常选用清热泻火、清热燥湿等治疗原则,同时以补气血、滋阴生津的药材辅助治疗。目前中药的体外抗病毒作用研究较多,主要是单味中药,例如金银花、连翘、臭灵丹、红背叶根、黄连、黄柏等及其部分活性成分,在体内或体外实验中被验证具有确切的抗病毒药效[3]。但对于中药抗病毒的具体作用机制研究较少,主要集中在单味中药的提取物上。抗病毒中药的报道多见于黄酮类[4]、多糖类[5]、三萜类、生物碱类等。

1 中药抗病毒作用机制

中药抗病毒可分为直接抗病毒和间接抗病毒两种途径,即祛邪和扶正两面。祛邪是指药物对病毒的直接抑制或损伤作用;扶正是从整体角度出发,调节和增强机体免疫功能而起到抗病毒作用,这是中医药抗病毒机制中不可忽视的方面。祛邪扶正则能兼顾个体差异性,可以避免出现病毒变异问题,从而使中药更好地发挥抗病毒作用。近年来,人们对病毒复制和病理机制的认识逐步加深,这为进一步研发抗病毒中药奠定了基础。病毒的增殖过程包括对宿主细胞的吸附、侵入、脱壳、病毒基因组复制、病毒蛋白合成、病毒组装与释放等。中草药抗病毒机制主要是针对病毒在宿主细胞内复制过程中的某个或者多个阶段进行干预,抑制病毒增殖;还可促进机体免疫器官发育,增强免疫细胞活性,并能诱导许多抗病毒蛋白分泌。现代研究发现,许多中草药能诱导机体产生干扰素(IFN)和白细胞介素-12(IL-2)。这两种细胞因子对机体抗病毒免疫至关重要。当IFN与细胞膜上IFN受体结合时,编码抗病毒蛋白的基因被活化,继而合成抗病毒蛋白,还可诱导Th1型细胞免疫,发挥非特异性抗病毒作用[6],也可开发为抗病毒的免疫增强剂。中药抗病毒虽有多种途径,但控制病毒感染的关键在于发挥机体制约机制,抑制病毒复制。

1.1 抑制病毒吸附和侵入

细胞膜是病毒侵入细胞前的第一道屏障。吸附和侵入是指病毒附着于易感细胞表面,然后病毒核酸或感染性核衣壳穿过细胞膜进入胞质,这是感染的开始阶段。中药成分中的黄酮类、三萜类化合物、多糖及其衍生物等都具有抑制病毒吸附的作用[7]。有研究表明,“毒热平注射液”可以抑制病毒吸附在宿主细胞上,在高浓度(0.18 g/L)时有直接杀伤病毒的作用[8]。同时,徐玉凤[9]提出“芪蓝抗毒饮”抗病毒成分RIAa具有阻碍新城疫病毒吸附的作用,但不能解除已经吸附上细胞的病毒。猪传染性胃肠炎病毒(TGEV)对猪小肠黏膜上皮细胞(SIEC)的吸附,首先通过其S蛋白与感染细胞表面pAPN结合,吸附到细胞后进一步介导TGEV和细胞膜的融合。王雪飞[2]研究发现,由党参、茯苓、白术等药材配伍而成的中药“复方参术汤、复方连翁汤、复方参附汤”可下调pAPN mRNA水平,促进GRP78 mRNA的表达,因而推测各组复方可阻滞TGEV与pAPN的特异性结合,发挥抗病毒作用。

1.2 抑制病毒复制

核酸是病毒的遗传物质。根据遗传物质不同,病毒可分为DNA病毒和RNA病毒两大类。阻止病毒核酸复制是抗病毒药物作用的有效靶点。目前西医常用的抑制病毒核酸复制的药物有离子通道阻断剂、聚合酶抑制剂、解旋酶抑制剂等[10]。中药在抑制病毒复制、降低病毒载量方面有一定优势。此类方药大多是祛邪类药物及生物碱、黄酮类等药物。有研究表明,淫羊藿苷及其代谢产物脱水淫羊藿素抑制HIV-1的作用靶点为逆转录酶和蛋白酶[11]。张子燕等[12]用鸡胚培养试验证实了解表方“银翘散”、固表方“玉屏风散”和其联合方剂“银屏散”的抗病毒作用,进一步研究发现其可抑制病毒复制及降低MYD88、NF-kB P65蛋白及mRNA表达,减少宿主细胞损伤,同时提出解表与固表联合使用的体外抗病毒效果最佳。张静茹等[13]发现,金银花和山银花都可降低感染流感病毒小鼠肺脏组织内的病毒血凝滴度,显示出其对流感病毒的抑制和杀灭作用。白藜芦醇体内、体外都具有抗鸭瘟病毒(DPV)活性的作用,研究发现,它是通过抑制UL2、UL3、IRS和TRS等立即早期和早期基因的转录,来阻碍病毒核酸的复制和核衣壳的形成[14]。JAK-STAT信号通路的激活与许多抗病毒效应蛋白的分泌有关,如活化的PKR可降低eIF-2a的活性,抑制病毒蛋白的总体翻译水平;2ˊ,5ˊ-寡腺苷酸合成酶被病毒激活后能活化RNaseL,降解所有单链RNA,从而抑制以RNA为中介的病毒复制。据报道,由黄连、山豆根等多味中药组成的“复方HH胶囊”具有良好的抗HBV作用,可以增强JAK-STAT信号通路中STATI、STAT2、ISGF3、PKR mRNA的表达,同时提高效应基因编码蛋白OAS、PKR的表达,推测其抗HBV作用与JAK-STAT信号通路的激活有关[15]。李娥[16]在筛选抗猪繁殖与呼吸综合征病毒(PRRSV)时发现茶皂素可抑制PRRSV的吸附和复制,并且具有直接杀灭作用。PRRSV N蛋白是PRRSV最具有免疫原性的蛋白,PABP是细胞宿主蛋白,两者的相互作用对病毒的复制至关重要,而茶皂素抑制病毒复制的作用与抑制N基因合成及其蛋白表达,下调PABP mRNA的表达量有关。

1.3 抑制病毒组装和释放

病毒的组装与释放是病毒复制的最后一个步骤。成熟的病毒颗粒以胞吐和出芽的方式从宿主细胞释放,目前作用于这个阶段的中药报道的较少。研究发现,用洋地黄苷预处理HSV感染的细胞能够减少病毒释放,降低病毒对细胞的再次感染[17]。关文达[18]研究臭灵丹酸抗甲型流感病毒作用靶点,发现臭灵丹酸可通过抑制神经氨酸酶活性来阻止子代病毒释放,还可以抑制NF-КB信号通路活化,导致病毒不能输出而滞留在细胞核内,其抗病毒作用还与抑制病毒聚合酶活性有关,这是病毒复制关键位点。

1.4 免疫调节剂

许多病毒性疾病的发病机制主要以病毒直接侵犯和受损组织引起的免疫反应病理损害为主。免疫反应分为特异性和非特异性两种。它对机体的生理意义可归纳为防御、自稳、监视3个方面:防御为防止病毒侵入,并及时将之清除;自稳维持免疫动态平衡,通过免疫清除由病毒感染而遭受损伤或坏死的细胞;监视是随时发现机体病变细胞,并及时将其清除。这3种功能的协调有效必须依靠精确的免疫调节来实现,但是病毒感染常常造成机体免疫功能障碍。而许多中药具有免疫调节作用,例如白藜芦醇、穿心莲、猴头菇等。

由于抗原性变异,流感病毒在病毒发展史上一直起着主导作用。白木公康等[19]研究发现,葛根汤通过调节因感染流感病毒而产生的细胞因子,诱导细胞性(Th1型)免疫应答,增强抗病毒反应,缓解肺炎。I型干扰素系统(IFN-α/β系统)是宿主抗病毒感染的第一道防线[20]。邹政权等[21]发现,牛蒡子元复方能降低流感病患鼠的肺部病变,以中等剂量200 mg/kg效果最佳;进一步研究发现,该浓度可诱导IFN分泌,调节机体免疫功能。加味宣肺透解剂可提高T淋巴细胞增殖能力,增强分泌功能,提高细胞免疫应答水平,同时抑制炎性细胞因子IL-1、IL-6、TNF-α的分泌,促进IL-10、IFN-γ、IL-2的分泌,发挥免疫调节作用,减轻免疫损伤[22]。朱明添等[23]研究了叶下珠复方与阿德福韦脂(ADV)抗乙肝病毒(HBV)的作用,发现ADV作为一类新型的无环核苷酸抗病毒药物,通过抑制HBV的逆转录酶来阻止病毒的DNA复制。该研究显示:ADV能降低HBV Tg鼠血清HBV-DNA载量,但容易出现停药反应;叶下珠给药后也可显著降低HBV-DNA载量,虽然没有减少到ADV的水平,但停药后无明显反跳现象,还能上调CD3+、CD4+、CD4+/CD8+,下调CD8+T细胞比值水平,具有正向T淋巴细胞免疫调节作用。同样,张占军[24]发现益气养阴、活血化瘀法可改善病毒性心肌炎,其通过降低CD8+T细胞含量,升高CD4+/CD8+比值起作用,具有免疫调节作用。人类免疫缺陷病毒(HIV)主要通过损伤CD4+免疫细胞来破坏免疫应答。张远芬[25]研究发现,补肾健脾解毒法干预中国恒河猴艾滋病模型,可抑制感染导致的免疫过度活化状态,减少CD4+免疫细胞的凋亡。通过下调整合素α4β7、CCR9及其相应配体MadCAM-1、CCL25的表达,调节肠淋巴归巢稳态机制等调节机体免疫,并且整合素α4β7的下降,还能降低病毒的感染力和播散力。免疫学上一般以IFN-γ和IL-4分别作为Th1和Th2细胞的特征性细胞因子,加味麻杏石甘汤可降低感染传染性支气管炎病毒(IBV)鸡体内的IL-4含量,诱导INF-γ分泌,从而发挥免疫启动和免疫调节作用,纠正IBV导致的Th1 /Th2功能失衡状态[26]。

1.5 以宿主细胞为靶标抗病毒

病毒通过自身编码的多种多功能蛋白与宿主细胞发生一系列相互作用来调控宿主细胞周期,从而为自身复制创造有利条件,进而完成病毒的多种功能。张奉学[27]应用体外细胞试验证实淫羊藿苷对病毒感染细胞所致的细胞凋亡有抑制作用,其作用可能是由于淫羊藿苷抑制感染细胞组胺-H3磷酸化水平,阻断了cAMP-PKA信号转导通路的激活。同样,在PRRSV侵染细胞的体外试验中,淫羊藿苷也可降低病毒感染细胞的凋亡[7]。张丽丽等[28]、吴凤兰等[29]、刘奉琴等[30]证实益气养阴、活血化瘀法可以从抑制心肌细胞肥大及心肌细胞凋亡,减少心肌损伤方向,防治病毒性心肌疾病,例如芪芍五味子复方制剂等。养心活血解毒方对心肌细胞的保护作用主要通过JAK/STAT信号通路,来降低心肌组织中FAS、FASL的表达,减少JAK2、STAT3蛋白的表达,减少心肌细胞的凋亡和损伤[31]。除此之外,益气活血中药复方还可降低心肌损伤指标心肌肌钙蛋白I(cTnI)量,上调Cx43蛋白和actin的表达,通过调节心肌细胞内游离钙浓度,改善细胞间缝隙连接通讯,修复心肌细胞骨架及超微结构的作用来保护心肌细胞[32]。中药“金叶败毒制剂”具有抗妊娠期巨细胞病毒(HCMV)作用,体外研究发现,其可以提高感染细胞内细胞周期调节蛋白cyclinD1 和 CDK4的表达,诱导G0/G1期细胞进入S和G2/M期,抑制P16蛋白表达,促进宿主细胞增殖分化,从而发挥抗病毒作用[33]。在猪轮状病毒(PRV )和大肠杆菌(E.coli)混合感染诱发的腹泻模型中,白头翁素促进修复基因PCNA、EGFR、TGFα、TGFβ1的表达,促进肠道黏膜修复,维持肠黏膜完整性,具有显著的治疗作用和预防作用[34]。

1.6 抑制氧化应激

病毒感染与氧化应激密切相关。机体通过维持氧化物与抗氧化物的平衡来保持内环境的稳态,而病毒感染则引起机体内部氧化剂与抗氧化剂的平衡失调,致使组织和细胞氧化损伤。研究表明,淫羊藿次苷可诱导体外HepG2.2.15细胞内GSH、GST和SOD1的表达升高,同时通过作用于抗氧化系统的抗氧化酶系和非酶抗氧化剂,发挥抗氧化作用。推测其抗HBV作用可能与抗氧化应激损伤有关[35]。据报道,由三七总皂苷、菊花总黄酮、板蓝根生物碱配伍而成的组方可提高新城疫病毒(NDV)感染鸡血清中的CAT、SOD活力,降低MDA、NO的含量,可有效清除机体内的自由基,提高鸡的抗病能力[36]。

1.7 抗炎作用

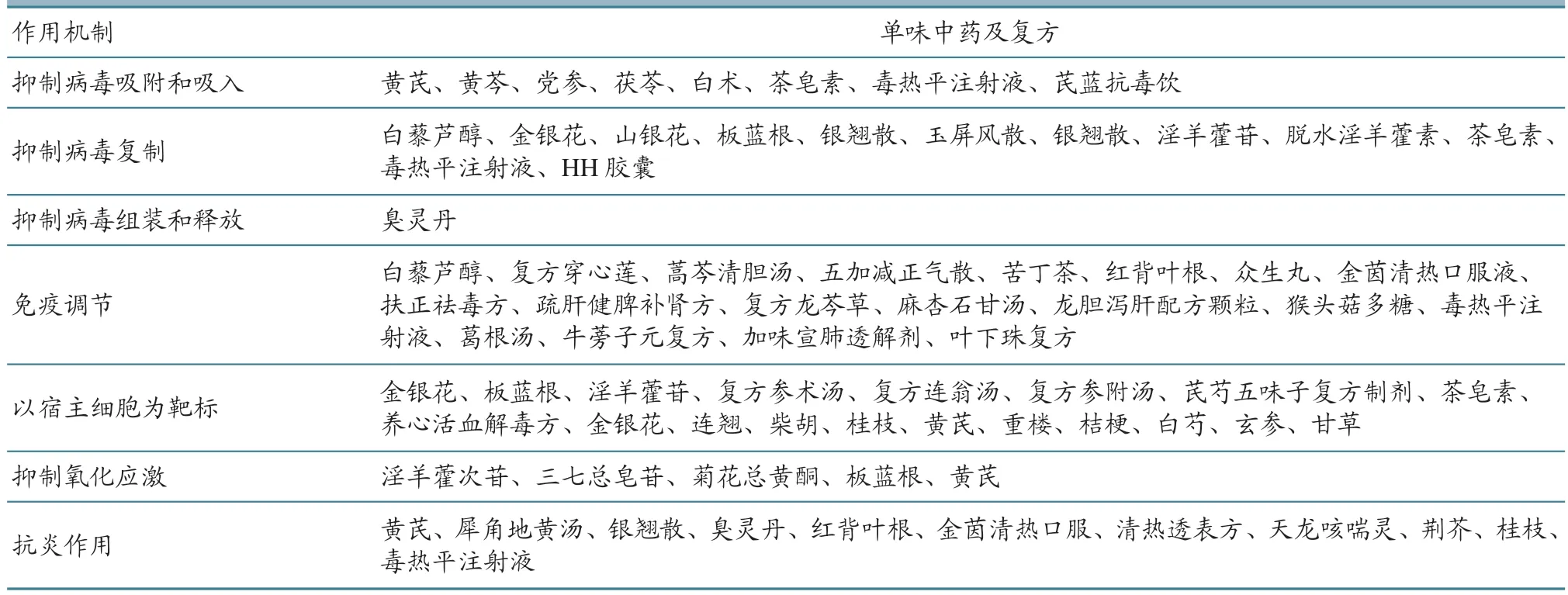

炎症会加重病毒感染机体靶器官的免疫炎性损伤。中药生黄芪能够显著抑制TNF-α,IL-1,IL-6等促炎性细胞因子mRNA的过度表达,促进抗炎性细胞因子IL-10及抗病毒因子IFN-γ基因的表达,对抗流感病毒所致肺组织的免疫炎性损伤,同时对靶器官具有免疫保护作用[37]。“犀角地黄汤合银翘散”通过抑制流感病毒感染后肺组织中PGE2、PLA2、LT-B4等炎症介质的释放,提高AQP-1的表达,从而降低肺血管通透性,调节内皮细胞水转运功能,缓解肺组织炎症,对病毒性肺炎中肺水肿的形成起到改善作用[38]。核因子KB(NF-KB)活化是各种病原微生物感染的主要标志之一,活化后入核启动各种抗病毒因子及炎症因子,调节促凋亡基因的表达。研究表明,臭灵丹活性组分能抑制流感病毒诱导的相关宿主细胞信号通路及细胞因子,如NF-KB、P38及COX-2等,从而抑制炎症因子的过度分泌,发挥抗病毒作用[3,18,39]。TLRs是一类序列高度保守的天然免疫受体家族,参与了非特异性免疫系统对病毒的识别,可诱导I型干扰素和促炎症因子的产生。清热透表方[40]、疏风宣肺方、解表清[41]等的抗流感病毒作用可通过下调TLR7介导的MyD88依赖信号转导通路而抑制下游炎性细胞因子表达,降低炎症损伤。同样,荆芥、桂枝挥发油含药血清也可通过激活感染流感病毒细胞内的TLR/IFN信号通路,通过抑制信号通路中的MyD88、TRAF6的表达而抑制炎症性细胞因子的释放,减轻病毒感染的炎性反应[42]。中药外敷是中医药疗法中内病外治的特色。郝欧美[43]研究了由大黄、黄芩、大蒜泥调和而成的“清肺通络膏”的抗流感病毒作用,发现敷胸外用制剂可抑制感染大鼠肺组织 P38/JNK MAPK信号通路的过度活化,有效缓解肺部炎症。对文献涉及的抗病毒单味中药及中药复方见表1。

表1 单味中药及复方抗病毒作用机制

2 前景展望

中药的一个特点是多成分、多药物配伍用药,往往具有多种作用,如金银花和山银花除对流感病毒有直接抑制和杀灭作用外,还可改善肺组织炎症、降低肺组织细胞凋亡率,提高CD4+/CD8+T细胞百分比,促进这两个T细胞亚群恢复平衡状态[13]。但由于中药化学成分复杂,具体作用靶点尚未十分明确,在抗病毒疾病的临床应用中,必须遵守中医药的传统理论和经验,合理应用。研究显示,部分中药在抗病毒过程中存在停药后反跳现象,例如肝炎病毒病等病程较长的疾病[44]。这说明中药在治疗某些病毒病时必须坚持长期用药,而且中药依从性好,可以长期服用,因而在抗慢性病毒方面表现出了不可替代的优势。病毒感染常常可导致细胞发生凋亡。目前研究表明,对宿主细胞的保护作用是抗病毒中药发挥作用的重要途径之一,但是病毒感染引起的细胞适度凋亡实际上是宿主阻止受感染细胞内病毒复制或扩散的一种方式,是机体防止病毒扩散的手段,而中药抗病毒对这种防预性凋亡的作用有待进一步研究。

对中药抗病毒机制进行总结分析发现,中药多成分、多靶点之间是相互作用、相互联系的。一项治疗病毒性心肌炎的临床研究在常规治疗的基础上,应用α-1β干扰素再利用清热养阴中药序贯,结果显示,这种中西结合疗法既能缓解临床症状,还能预防病毒性心肌病的发生[45]。将来的研究,可在透彻研究中药效应物质基础的前提下,明确其针对病原体或机体的具体作用靶点,通过探索各有效成分的构效关系及整体作用,利用中药多成分、多靶点的特点,发展出单味药多种成分之间的联合用药及中西抗病毒药物的联合应用,这完全有可能成为中药抗流感病毒研究的新领域。