TOD地区与次级区域的规划协调探讨

刘 泉 LIU Quan

近年来,国内的TOD(Transit Oriented Development)规划实践成果越来越丰富,涉及高铁、城际轨道、城市轨道、BRT和城市公交等不同类型轨道公交沿线及站点地区的开发建设。在这些实践中,大部分规划建设往往更加注重TOD站点半径400—800 m范围内的区域,将工作重点集中在核心地段。特别是站点综合体本身的一体化开发,而对TOD站点地区(以下简称“TOD地区”,本文主要指城市轨道站点)与外围地区的规划协调关系则缺乏关注。

从TOD概念的产生来看,彼得·卡尔索普(Peter Calthorpe)在1990年代提出这一理念时,构建了TOD开发的直接影响区(即本文所称的TOD地区)与毗邻的次级区域(Secondary area)两个圈层协调发展的结构,其意义在于在无序蔓延的环境中促进开发建设向站点地区集聚,对城市形态进行优化,使城市居民的工作生活依托轨道公交实现低碳出行,从而达到改变生活方式、优化空间环境的作用。

TOD地区的功能与强度集聚是相对于外围地区形成的概念。在开发总量相对不变的情况下,此涨则彼消。总体结构上站点地区高强度开发簇群形态的出现,依赖于对非TOD地区进行相应的规划控制,外围区域特别是次级区域会产生怎样的变化同样值得重视。因此,有必要对TOD次级区域的概念和内容进行更加综合的理解,将这个较容易被忽略的圈层区域作为独立的对象进行解读研究、总结经验、提出对策,以便增强TOD站点地区规划整体实效的发挥。

1 TOD次级区域的概念解读与空间界定

1.1 概念解读

卡尔索普的TOD模型可以大致划分为两个圈层:TOD规划建设直接覆盖的区域,包括核心商业区、住宅区和公共设施用地等,一般为站点周边半径400—800 m的地区;次级区域圈层为TOD直接影响地区以外至覆盖半径为1.6 km、支持TOD发展,同时又避免与站点地区的集聚功能形成竞争的区域[1]53-56。

从概念界定来看,TOD理念下的部分规划实践沿用了卡尔索普的次级区域概念,或使用了与次级区域名称不同但意义相近的其他名词。如美国佛罗里达州TOD规划中提出的公交支持区(Transit supportive area)[2]、日本东京多摩地区轨道站点覆盖范围以外距离站点1—5 km形成点状的功能发展区——机能展开地区[3]、郭大奇等以沈阳为例提出的外围发展区[4]、邹伟勇以广州为例提出的间接影响区[5]、杨晓春和陈淑芬以香港为例提出的间接腹地[6]以及谭敏和魏曦提出的扩散区[7]等概念。这些概念从不同层面诠释了TOD次级区域的内涵。总体上,次级区域可以理解为位于邻近TOD地区“外围”,受到TOD功能“间接影响”,能对TOD开发进行“支持”,甚至能够在更大尺度上进一步“开展”相应功能的区域。

虽然TOD规划往往强调与周边地区的协调发展,但并不是每个TOD规划项目都会明确提出次级区域的空间概念。这是因为卡尔索普关于次级区域的界定与轨道覆盖范围和轨道站点距离有关。

如果整体考虑不同类型轨道甚至公交网络的建设,理想状态下可能形成TOD全覆盖(网络化)的地区,如城市中心区不同轨道公交站点密集,影响范围相互重叠。规划实践往往会更加关注对站点半径400—800 m以内区域的规划设计和控制引导,次级区域的影响一般较弱。而在城市外围郊区等轨道站点TOD覆盖密度较低的单一线路(廊道化)拓展地区,次级区域的探讨具有较大的必要性。卡尔索普的TOD规划理论模型和早期规划实践正是以轻轨交通连接的美国郊区化蔓延区域为对象开展的工作。由于TOD开发的目的在于对过度蔓延的郊区形态进行优化,塑造各类中心,而轨道线网覆盖范围有限,站点地区以外往往存在大量的非TOD地区。因此,TOD地区与次级区域的空间关系更受到重视。基于上述观点,针对美国夏洛特、我国上海和深圳等城市开展的研究,也得出城市外围TOD覆盖半径大于城市中心TOD覆盖半径的结论,体现了通过TOD规划统筹更大尺度空间区域整体发展的设想[8-10]。

在国内学者关于TOD地区与周边区域协调发展的话题探讨中,也有部分研究及实践虽没有采用次级区域的概念,但研究内容涉及这一范畴,如宋昀和汤朝晖[11]、邹伟勇[5]就关注到新加坡新市镇轨道站点地区的开发没有局限在MRT(Mass Rapid Transit,即大运量快速交通)站点周边地区本身,而是结合次一级的LRT(Light Rail Transit,即轻轨交通)轨道站点,对MRT周边更大范围进行整体建设的现象。而日本矢岛隆和家田仁则以东京为对象进行研究,认为轨道与轨道之间的“间隔性地区”作为开发建设的洼地,是未来规划建设的重点[12]。

可见,如何看待次级区域与如何界定TOD概念有关。以新加坡为例,如果把着眼点集中在MRT站点,那么,其外围LRT站点地区的开发可以理解为MRT站点TOD开发的“扩大(Extend)”,但如果将LRT站点地区的开发本身也作为一种TOD,那么,新加坡新市镇的建设则超出了某类轨道站点TOD开发的含义,而可以理解为是一种多种层级类型的TOD开发构成的体系。如北美地区的TOD规划建设就强调不同城市特征与不同层级轨道公交系统形成的综合分类体系[13],从更为整体的视角对城市TOD系统布局进行统筹。因此,TOD次级区域既可以看作是中心站点TOD开发影响的外围地区,也可以视为次级TOD开发形成的独立体系,并与中心站点相结合构成整体TOD网络。

1.2 空间界定

在TOD规划设计实践中,哪些部分是TOD直接影响的区域,哪些部分是次级区域,这一界定虽然很大程度上受到卡尔索普TOD模型的影响,同时也依赖于规划师如何认定TOD地区的空间边界及通过TOD布局所要达到的规划意图。由于TOD规划的类型和模式并不唯一,所以次级区域的尺度也往往是多样的。其中“是否位于步行尺度之外”是界定次级区域空间范围的重要参照①由于不同案例中TOD地区的步行尺度并不相同。因此,次级区域的空间范围也会因为案例的区别存在差异。。

从布局上看,TOD次级区域是指与TOD地区相邻的外部区域,而不是泛指所有的非TOD地区。按照卡尔索普的定义,次级区域在抽象模式上是个环状圈层,其内侧边界由TOD直接影响区的边界确定,而外边界之所以对应半径1.6 km,主要是考虑了这一距离是美国轻轨站点的典型间距,并且是社区层面一个便利店正常运营所需的市场范围[1]82。卡尔索普自己承认这种仅以轻轨为对象构建的TOD模型具有一定的局限性[14]。因此,考虑到国情差异,其尺度界定和具体内容设置对于发展阶段和模式完全不同的中国来说仅具有参考意义,而不能直接照搬沿用。不同规划实践中,TOD地区的边界存在差异,可能是半径400 m、600 m或800 m不等。所谓的次级区域也因对象不同而形成尺度与范围的变化。

美国的部分实践沿袭了卡尔索普次级区域的尺度,如佛罗里达州TOD公交支持区半径0.8—1.6 km[2]3;卡罗尔·阿特金森—帕隆博(Carol Atkinson-Palombo)和迈克尔·库比(Michael Kuby)对菲尼克斯的TOD规划研究同样采用了半径0.8—1.6 km的缓冲区范围[15]。而在中国及日本的部分实践或研究中,次级区域边界划定则更为灵活,与卡尔索普差异化发展原则接近,但尺度并不一定相同。如郭大奇等以沈阳为例,按照步行尺度、功能影响、地价分布和开发强度等要素进行评价,提出外围发展区为半径0.8—1.6 km的区域[4];邹伟勇以广州为例,借鉴新加坡经验,提出的间接影响区则是半径500—800 m以外至1.5—2 km之间的范围[5];杨晓春和陈淑芬以香港为例提出的间接腹地是指步行5—8 min、距离500—600 m的直接腹地以外至自行车或常规公交5—10 min、距离1.5—3 km之间的环状区域[6]。日本多摩地区的轨道站点规划模式与TOD模型结构类似,将站点周边地区布局分为“业务商业市街地地区”(实测距离站点约1 km以内)和“复合市街地地区”(实测距离站点约2 km以内)两个圈层②“业务商业市街地地区”和“复合市街地地区”的空间划分与TOD的圈层划分方式并不完全一致,但从中心向外围形成服务中心和混合地区的理念是近似的,且在空间尺度上也与美国的TOD具有可比性。,不过两个圈层在实践中布局灵活,“复合市街地地区”的局部用地可能距离站点很近,而“业务商业市街地地区”的局部用地也可能距离站点很远,在两个圈层外的更大尺度区域(1—5 km)会进一步选择具有开发潜力的“机能展开地区”(站点辐射范围以外的重要功能节点),形成整体发展格局[3]39。总体上,次级区域的尺度界定依赖于站点地区开发的条件与水平,一般处在400—800 m与2—3 km之间的灵活区间内。

国内也有一些规划实践提出的“协调区”或“影响区”概念和空间范围与次级区域是有所区别的,如2015年住房和城乡建设部出台的《城市轨道沿线地区规划设计导则》中将轨道站点地区划分为距离站点300—500 m的站点核心区与距离站点500—800 m、步行15 min以内的轨道影响区[16]。珠三角城际轨道站场TOD综合开发规划中,则提出站场周边半径300 m范围为核心区,300—800 m范围为协调区[17]。这些影响区或协调区被界定在步行10—15 min范围内,受到站点开发的直接影响,与站点的空间联系较为直接,应该作为TOD地区整体规划建设的内容进行考虑,所谓“协调”是相对核心区而言,可以理解为TOD地区内部的协调,而跟TOD地区与次级区域这种内外协调关系存在明显不同(图1)。

2 TOD地区与次级区域规划协调

形态布局上,次级区域与TOD地区的关系可以在中心地理论和同心圆学说的视角下进行解读(图2)[18]。与TOD地区相比,次级区域既在一定程度上受到轨道站点地区开发建设的影响,同时也是相对独立的发展区域,二者的规划协调关系具有外部性、间接性和相对性3个方面的特征,体现在布局、交通、功能3个方面(图3)。

图1 TOD次级区域的空间范围(左)与TOD地区内部协调区的空间范围(右)

图2 公交线路与城市中心体系

2.1 相对独立的组团化空间布局

所谓次级区域,即不能完全依赖于轨道站点中心的区域。因此,次级区域不单是TOD地区婚礼蛋糕状圈层模式的继续扩大,也形成相对独立的组织结构,具有各自独立的功能中心。但作为紧邻TOD地区的区域,和距离更远、且与站点完全无关的非TOD地区又不相同,其开发建设受到TOD地区的间接影响,须重视与站点地区的空间联系。从相关实践的总结来看,包含TOD地区和次级区域的更大尺度上的TOD规划布局,多采用站点地区中心集聚与外围组团化住区单元相结合的空间结构模式。

TOD规划作为新城市主义理念的一部分,重视方案布局的结构完整性,设置提供服务的邻里中心及边界明确的社区结构。这种形态模式在北美及亚洲不同城市的TOD实践中较为普遍。如卡尔索普1990年代设计的普莱瑟(Placer)新城、德赖克里克农场(Dry Creek Ranch)社区等,除了对TOD地区进行空间设计以外,也在更大尺度上对TOD地区与周边住区组团的空间关系进行规划布局,强调次级区域的邻里中心与轨道站点的顺畅连接[1]151,163-164。此外,澳大利亚的西澳大利亚州TOD规划[19]、新加坡依托不同层级轨道站点形成的新市镇规划以及借鉴新加坡邻里中心模式的中新天津生态城等国内部分新城规划均反映了这种组团化的空间组织方式,体现了将TOD地区和外围邻里住区作为整体进行系统考虑的思路③宋昀和汤朝晖注意到在新加坡榜鹅新市镇轨道站点周边地区的开发中,MRT站点更多地承担了通勤车站的交通枢纽角色,站点半径600 m内并没有进行大量住宅开发,而公共住宅建设更多集中在与MRT站点接驳的两条LRT轻轨沿线的7个站点周边。邹伟勇在广州市轨道交通沿线站点周边综合开发工作中提出借鉴新加坡经验,在广州市外围地区的轨道廊道沿线扩大TOD的影响范围,形成E-TOD(Extended-TOD)的模式,以促进更大范围的整体发展。。

图3 TOD地区与次级区域的规划协调

如果将新加坡和广州的实践与卡尔索普早期提出的TOD模型及北美和澳大利亚等地的TOD规划实践进行对比,可以发现除了强度上的差别,新加坡、广州的扩展模式在很大程度上与卡尔索普的模型是近似的,TOD向外围进行扩展可以理解为对次级区域的规划安排,不同案例中TOD次级区域组团化空间组织和通过次级公交与自行车网络进行连接的方式也十分相近,在结构上E-TOD(Extended-TOD)并没有超出TOD理念的范畴,而更多的是在亚洲实践中对TOD模型进行重新诠释(图4)。

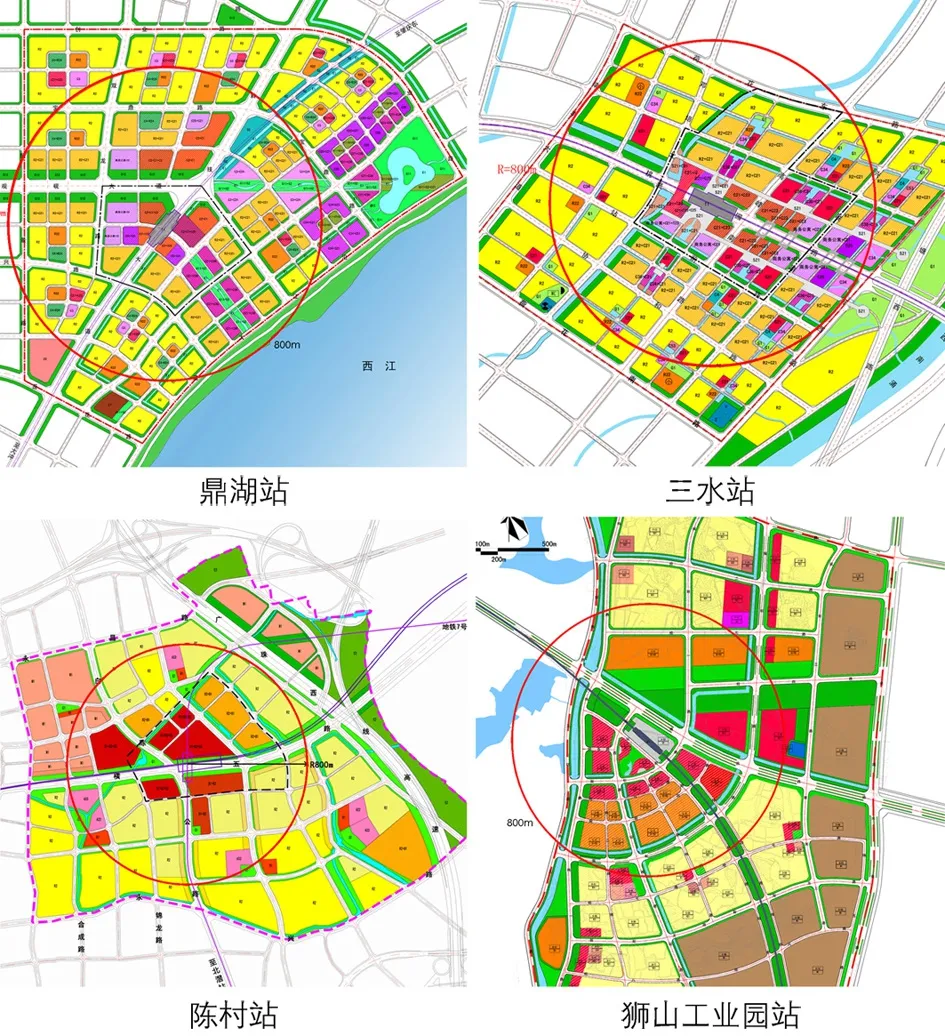

此外,在珠三角城际轨道站场TOD综合开发规划中,虽然TOD地区被界定为半径800 m范围,但实际的规划范围往往会略大于这个空间界限,可以理解为是跨越协调区与次级区域的整体地区。从前两批试点地区的规划实践来看,13个方案中除了部分方案本身设定在山边水边等特殊地形或功能板块造成形态不规则以外,共有8个方案在TOD地区的外围住区采用了设置邻里中心的组团化设计方式,体现了这一布局手法应用的普遍性(图5)。

2.2 间接联系的低碳化交通组织

TOD地区与次级区域的交通联系究竟是TOD地区内外连接还是内部协调,主要依赖于如何判定TOD地区的边界。确定TOD地区范围的主要要素包括步行尺度、用地功能、级差强度和地价分布等。从TOD理念所承载的可持续发展意义来看,步行尺度是核心要素。因此,TOD地区与次级区域的差别在于TOD地区内部的住区组团需要与站点形成直接的步行联系,而次级区域则位于站点地区步行可达范围(半径400—800 m)之外。在可持续发展理念下,次级区域的住区组团与站点地区的联系需要通过次级轨道、常规公交或自行车等低碳化交通方式进行接驳,与站点地区具有间接(非步行)联系的特点。

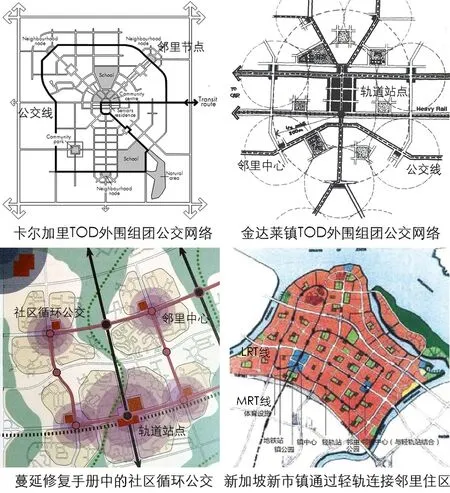

卡尔索普的TOD理想模型及其在普莱瑟新城、德赖克里克农场社区等规划实践中均采用了放射线的手法,在TOD半径600—800 m处设置覆盖周边住区的邻里中心及核心公共空间,或者设置直达较远社区邻里中心的通行路径,保障站点地区与周边邻里社区特别是邻里中心的顺畅连接。在次级区域邻里中心与轨道站点的交通联系中,卡尔索普的规划方案提出设置支路进行连接,且强调自行车交通的重要性[1]55,65。

加拿大城市卡尔加里于1995年提出的公交友好(Transit friendly)规划设计指引明确提出,通过常规公交连接轨道站点与周边住区邻里中心的流线[20]。温蒂·莫里斯(Wendy Morris)以西澳大利亚州金达莱镇的TOD规划为例,描绘了站点外围住区通过公交体系将邻里中心与轨道站点进行连接的模式[21]。加林娜·塔切瓦(Galina Tachieva)在《蔓延修复手册》(Sprawl Repair Manual)一书的规划模型中采用通过社区循环公交(Circulator bus)连接轨道站点与邻里中心的做法[22]。新加坡新市镇则采用环状的LRT轨道连接邻里中心与TOD站点地区,形成通过公交接驳扩大轨道站点TOD覆盖范围的规划方式[5,11](图6)。可见,相关规划均重视依靠次级轨道或常规公交网络对TOD站点地区与次级区域进行连接的方式。

2.3 基于整体的差异化功能发展

次级区域在功能上与TOD地区既是一个整体又相对独立,在一定程度上它依赖于站点中心地区开发的带动,也强调差异化发展,不宜与站点地区的服务职能进行竞争。基于整体视角的差异化功能发展是TOD地区与次级区域规划协调的重要内容,对形成TOD中心的可行性具有重要作用。同时,次级区域是个相对独立的功能板块,其内外边界的划分依赖于TOD地区自身空间边界的界定以及站点的影响能级。

图4 TOD规划实践中次级区域的空间布局

图5 珠三角城际轨道站场TOD综合开发规划方案中次级区域的空间布局

图6 TOD规划实践中次级区域的低碳化交通连接

图7 菲尼克斯TOD次级区域内的设施分布

图8 多摩地区轨道站点外围的机能展开地区分布

TOD地区与次级区域的功能差异通过公共服务功能的集聚度和混合度的差异体现出来,相关规划往往会对TOD地区、特别是核心区的公共服务功能的总量、类型和混合度提出相关要求,这在客观上已经对TOD地区与包括次级区域在内的非TOD地区之间的功能差异进行了明确。如卡尔索普在其模型中提出,在次级区域应该设置不与TOD站点形成竞争功能的公共服务设施,如学校、邻里中心、小型商店等[1]82,从而保护以站点为中心的功能集聚区的形成。

由于次级区域依托公共交通作为出行方式,本身也可能形成TOD开发。因此,其功能布局应该以整体考虑的思路作为指导,特别是其中心功能应该具有邻里中心的主要职能。比如新加坡新市镇中心依托MRT进行连接,而位于次级区域的邻里中心则依托LRT站点进行开发。在规划实践中,新市镇中心与邻里中心在容积率、用地布局、公共设施配置上均存在差异,而不同的邻里中心是否有LRT支撑,其功能配置也不相同[23]。这种对不同层级组团的功能配置要求也可以理解为是TOD地区与次级区域的功能安排差异。

此外,TOD地区与次级区域的关系如同相互咬合传送动力的齿轮,在促进轨道站点地区发展的同时,也为周边其他地区的发展提供动力。因此,次级区域的规划建设应重视重要的资源节点和开发潜力地区与轨道站点的空间联系,将TOD地区以外的部分重要建设地区与TOD开发统筹考虑,从而实现TOD地区与周边地区的整体开发。帕隆博和库比在对菲尼克斯的研究中就在站点半径1.6 km的区域内明确标识出学校、博物馆、公园、动物园和机场等设施及公共资源的分布,体现了对TOD规划整体性的认识(图7)[15]。而卡尔索普近年来在中国珠海北站地区、重庆两江新区公交先导区等地所开展的规划实践中,也提出将距离站点800 m以外的区域有选择地纳入TOD地区的整体发展思路[24]。

日本多摩地区的轨道站点规划中,除了划分为“业务商业市街地地区”和“复合市街地地区”以外,也会在外围更大尺度的区域选择开发潜力较大,且远期通过道路交通优化能够与站点地区形成紧密联系、功能设置上具有一定独立性的节点作为“机能展开地区”进行重点开发,以带动外围地区的发展。以八王子站为例,规划将周边其他站点地区、高速路出入口等重要的交通节点以及较有改造潜力或特色的新开发地区或工业区等纳入建设计划,促进片区的整体开发(图8)[3]42-45。

3 结语

在我国城市轨道交通建设规模迅速扩大的时期,如何在站点地区进行TOD开发建设成为重要的规划建设内容。但由于时间较短,相关实践对TOD的认识和理解依然处于探索阶段,在快速发展过程中也暴露出多方面的问题④如2015年(第十届)城市发展与规划大会上,珠三角地区的某城市领导因该市TOD站点地区的规划布局与理论模型的空间形式差异明显,而提出困惑与质疑。。特别是在TOD规划的影响范围和开发时序界定等方面,不同规划实践中的理解和操作也不相同,这些认知上的差异对规划运作和实际的建成形态均产生巨大影响。因此,从TOD规划的基本理念解读空间布局模式,探讨TOD地区和次级区域的规划协调关系,特别是分析国内外实践,总结相关经验,对规划实践工作具有指导意义。

TOD地区的内与外是相对的概念。次级区域如何划定依赖于如何界定TOD地区本身的空间范围。在空间和功能方面,次级区域既与TOD地区构成整体,也具有相对独立的组织结构,甚至覆盖距离更远的潜力发展节点。在交通方面,与站点地区联系的间接性(步行尺度以外)要求次级区域采取以次级轨道公交或自行车交通来与轨道站点接驳的方式,导致次级区域本身也具有采用TOD模式的可能。因此,TOD规划应该进一步扩大范围,以更加整体的视角介入,对TOD地区与次级区域进行统筹,使二者不再是内外之别,而是形成由不同层面TOD开发构成的网络体系。基于次级区域的这种空间特点,结合相应的案例总结,可以发现TOD次级区域的规划应该关注空间、交通和功能3个方面的组织关系,并有针对性地提出构建相对独立的组团化空间布局、完善具有间接联系特征的低碳化交通组织以及协调基于整体的差异化功能发展等策略,以便促进两者进一步协调发展,从而更加充分地发挥TOD规划效果。