基于六性判定法的上海中心文化景观区分区研究

路建普 LU Jianpu

1 上海中心文化景观区系统构建

1.1 文化景观概念解析

文化景观是由德国人文地理学家拉采尔(Friedrich Ratzel)第一个系统阐述的历史景观概念[1]。20世纪初德国地理学家施吕特尔(Otto Schlüter)提出文化景观一词[2]。后来美国地理学家索尔(Carl Ortwin Sauer)明确了文化景观的定义为附加在自然景观上的人类活动形态[3]。美国地理学家惠特尔(Derwent Whittlesey)认为文化景观有时代性,提出文化景观的相继占用(Sequent Occupance,或译为“文化史层”)概念,用历史遗留下的不同文化特征来说明文化景观的历史演变[4],认为文化景观变化是个阶段序列过程,阶段演化是内因作用的结果,类似于一个活细胞的发展和死亡[5]。1992年12月在美国圣菲召开的联合国教科文组织世界遗产委员会第16届会议提出“文化景观”一词并纳入《世界遗产名录》,定义为“自然与人类的共同作品”,分为由人类有意设计和建筑景观、有机进化景观、关联性景观3种类型。美国国家公园管理局根据其所辖的文化景观特征划分为4种类型:(1)文化人类学景观(Ethnographic landscape),如宗教圣地;(2)历史的设计景观(Historic designed landscape),如历史园林;(3)历史乡土景观(Historic vernacular landscape),如历史村落;(4)历史场所(Historic site),如历史街区、历史遗址①National Park Service. The secretary of the interior's standards for the treatment of historic properties with guidelines for the treatment of cultural landscapes[R]. 1996。。王恩涌认为文化景观是居住该地的某文化集团为了满足其需要,利用自然界提供的材料,在自然景观的基础上叠加自己所创造的文化产品[6]。

1.2 上海中心文化景观区系统构建

国外学者对文化景观的研究主要集中在聚落形式、土地利用类型和建筑3个方面[7];而国内学者对文化景观的研究主要立足于遗产角度,围绕文化景观概念与分类、景观评价、景观保护与规划等几个方面,现有成果主要集中体现在传统聚落景观区划上[8]。作为文化地理学的重要内容,文化区的区划研究与文化景观有着重要关联[9]。针对大都市内部文化景观系统的区划研究还有待拓展。上海作为海派文化的发源地,与上海商业化的兴起、租界特殊社会形成以及典型移民社会息息相关。但作为重要的文化地理空间,该区域在文化景观系统上的研究还有待深入,现有研究多从海派文化的起源、演变和内涵等角度分析②陈尧明,苏迅. 长三角文化的累积与裂变:吴文化—江南文化—海派文化[J]. 江南论坛,2006(5):15-19. 董楚平. 近代的吴越文化[J]. 杭州师范学院学报(人文社会科学版), 2001(3):15-21. 陈卫平. 上海:城市精神海派文化人格形象[J]. 探索与争鸣,2003(7):40-43. 孙逊. “海派文化”:近代中国都市文化的先行者[J]. 江西社会科学,2010(10):7-13. 蔡丰明. 吴文化与海派文化的关系及影响[J]. 江南论坛,2007(6):53-56。。

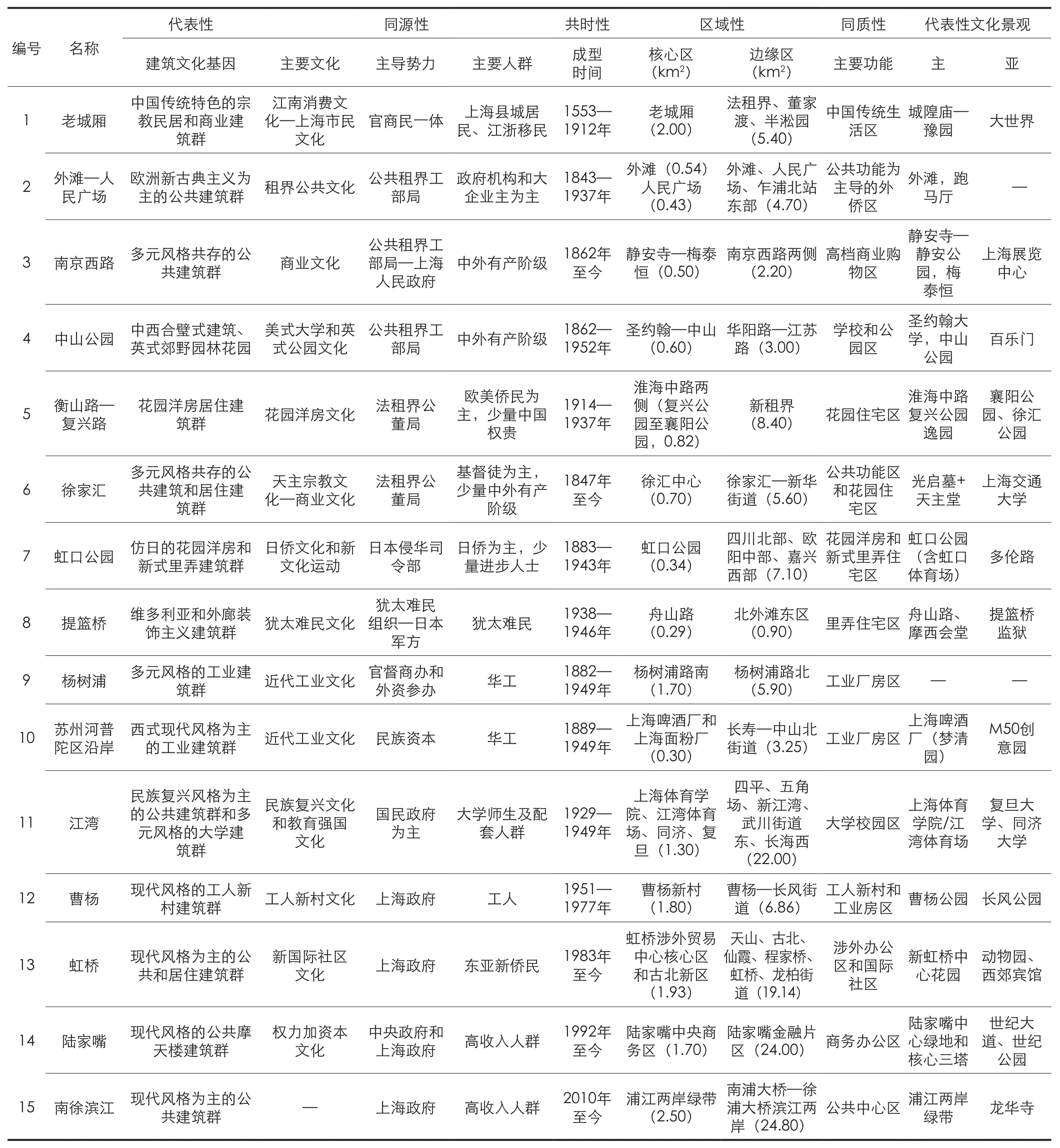

虽然与常规文化区相比,上海中心文化景观区范围很小③一般文化区面积在数十万平方公里,整个上海市域6 340 km²,中心城只有664 km²。,但受多种文化影响,其内部呈现的建筑文化异彩纷呈,差异化十分明显。本文从建筑文化因子角度考虑上海中心文化景观区划,将上海中心城文化景观系统分为3级体系:文化景观区、文化景观亚区和文化景观(表1)。

2 上海中心文化景观区范围界定

海派文化区的范围从狭义上来讲一般是指上海市域,但上海市域范围从清末、民国到建国后多有变更,且变化幅度很大。海派文化作为近代中国都市文化的典型表现和集中反映,其集中展现的区域一般是指上海的中心城区,但此范围与官方定义的“中心城”明显不同,故本文特提出“上海中心文化景观区”概念,综合考虑交通环线、行政区划、方言分片、历史演变、中心城历史文化风貌区、重大事件(如世博会等)这些因素,采用图形叠合分析法,得出“上海中心文化景观区”范围边界。

表1 上海中心文化景观区系统分级标准

2.1 中心城

根据《上海城乡规划管理条例》(2010版)第62条,上海市中心城范围由总体规划确定。而最新版《上海市城市总体规划(2017—2035年)》第31条规定了中心城范围为外环线以内区域,面积约664 km²。

2.2 上海市区

上海市区是行政区划上的概念,传统意义上包括黄浦、静安、徐汇、长宁、普陀、虹口、杨浦7个市区,面积为289.24 km²。本文考虑浦东新区的特殊性,把浦东新区连片的11个街道④浦东新区计入市区的11个街道:潍坊新村街道、陆家嘴街道、周家渡街道,塘桥街道、上钢新村街道、南码头路街道、沪东新村街道、金杨新村街道、洋泾街道、浦兴路街道、花木街道。共66.01 km²计入市区(东明路街道除外),市区面积总计约355.25 km²。

2.3 方言城区

方言城区,参照许宝华等[10-13]学者对上海方言分片的研究,以行政区划界定范围为:杨浦区的定海路、平凉路、江浦路、四平路、控江路、长白新村、延吉新村、大桥8街道;虹口区的广中路、欧阳路、嘉兴路、凉城新村、四川北路、提篮桥6街道;静安区的静安寺、曹家渡、江宁路、石门二路、南京西路、天目西路、北站、宝山路、芷江西路、共和新路、大宁路11街道;黄浦全区;长宁区的华阳路、新华路、江苏路、天山路、周家桥、虹桥、仙霞新村7街道;徐汇区的湖南路、天平路、枫林路、徐家汇、斜土路5街道;普陀区的曹杨新村、长风新村、长寿路、甘泉路、石泉路、宜川路6街道;浦东新区的潍坊新村、陆家嘴、塘桥、南码头路、沪东新村、金杨新村、洋泾7街道;面积总计约172.4 km²。

2.4 水系城区

上海水系属于太湖水系,长江把上海分割为陆域和崇明岛域两部分。上海有陆域骨干河道15条[14],其中8条为人工河。陆域水系呈主次分明的网状结构,以黄浦江为主、吴淞江为辅的两大干流、几十条支流串联起密布的河网。只有大的河湖水系才能对文化景观区造成分割影响,从上海实情看,人工开挖河道对两岸阻隔作用不大,对文化分区影响弱。文化传播在河流垂直方向常会受到阻碍,在与它们平行的方向上往往能形成自然的地理通道;而苏州河两岸文化交流频繁,并未受此规律影响,以北新泾为界分为上游吴淞江和下游苏州河。城区界定标准以市管河道⑤上海市水务局官网,http://www.shanghaiwater.gov.cn/gb/sswj/n206/n238/userobject7ai241.html。、自然河道及苏州河外围支流为标准,苏州河7条支流的最外围木渎港—新泾港作为城区的西边界,而南侧则到上海市管河道漕河泾港—龙华港。中心城核心区以水系河流体系界定范围为:北到蕴藻浜,东临黄浦江,南至漕河泾港—龙华港,西界桃浦港—西虬江—木渎港—新泾港,面积约273 hm²。

图1 上海中心文化景观区范围界定图

2.5 图形叠合法下的上海中心文化景观区范围

按照官方语境,中心城为外环内664 hm²,传统认定中心城核心区是内环以内114.2 hm²。本文从文化景观视角界定上海中心文化景观区,采用图形叠加方法得出(图1):核心区呈西南向东北带状狭长分布,大部分偏向于浦西,而浦东较少。核心区主要是内环线以内;而浦西过渡区主要是在中环线—逸仙高架和内环线之间,西北部到金沙江路—大渡河路—武宁路—真华路—交通路—灵石路—万荣路之内;浦东过渡区北部是内环到杨高中路—中环线之间,南部是内环线到杨高南路—川杨河之间。把核心区和过渡区综合计入上海中心文化景观区,面积是267.5 hm²。其他区域为边缘区,不计入范围。

3 文化景观亚区的划分原则和方法

文化景观区从形态上看是由一个或数个相似的文化中心为枢纽,通过传播使特定文化广布的地区,存在功能结构,即结节体系。文化中心与其辐射地区在功能上互相结合,形成一个具有同一主导文化的地域整体。下文在功能文化区概念的基础上,尝试进行上海中心文化景观区的体系研究。参照其他学者如董新[15]对乡村景观的划分类型原则,本文提出城市文化景观区的六性判定法,判定原则有代表性、区域性、共时性、同质性、同貌性、同源性6个原则。

3.1 代表性

代表性指该文化景观亚区能够代表某一时期或某一地域的文化,一般为该文化的源地,并能影响周边地域。这是文化景观亚区的首要属性,也是基本属性,是判定文化景观亚区的第一标准,其他标准是对这一标准的完善和补充。

3.2 同源性

同源性指该文化景观亚区的主要文化价值、结构体系较为一致。

3.3 共时性

共时性指该文化景观亚区的空间演变处于同一连续时期,时间周期参照是布罗代尔(Fernand Braudel)的“时段理论”划分方法。

3.4 区域性

区域性指该文化景观亚区处于地域空间连续成片的区域,在城区以城市道路作为界定边界。参照上海中心城区的几个划定标准:上海中心城一共4 079个街坊被划定为85个街道单元、144个社区单元、242个控规单元⑥李继成. 全覆盖!上海中心城区4079个街坊划分为144个社区单元. 澎湃新闻,2015-02-11,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1302778。。平均每个街道单元面积约7.8 hm²,每个社区单元面积约4.6 hm²,每个控规单元面积约2.7 hm²。文化景观亚区应以平方公里为单位进行区域划定,面积过小、影响有限则属于一层级。

3.5 同质性

同质性指该文化景观亚区内的文化景观的主要组成、主体特征和主导功能基本一致。

3.6 同貌性

同貌性指该文化景观亚区的建筑风格、街区尺度、城市肌理和建筑高度基本协调。

本文的判别从其代表性文化(建筑文化因子)、主要使用人群及形成的海派文化中的亚文化入手,同时参照分布区域范围、时间演变周期以及主要功能和代表性的公共空间等多重因素来判定上海中心文化景观区的文化景观亚区分区。

建筑文化因子的选取从上海的历史文化风貌区入手,并结合影响上海发展的重大城市建设事件。重大事件(Mega-event)一词最初源于西方旅游学界,一般有5个标准:(1)事件的独特性,(2)需要大量投资,(3)影响城市持续的转变,(4)吸引大量游客,(5)吸引国际媒体报道[15]。因上述标准出自旅游学界,对重大城市建设事件而言,满足前3条即可。从时间来看,上海的历史风貌区划定保存风貌的年代一般是1949年前,新中国成立后的判定主要以重大城市建设事件为主。当然,如果1949年前保存的建筑遗存还比较集中且对上海城市风貌影响较大而没有划入风貌区的,本文也会将其纳入考虑,如杨树浦一带。

4 上海中心文化景观区的分区

4.1 文化景观亚区特征

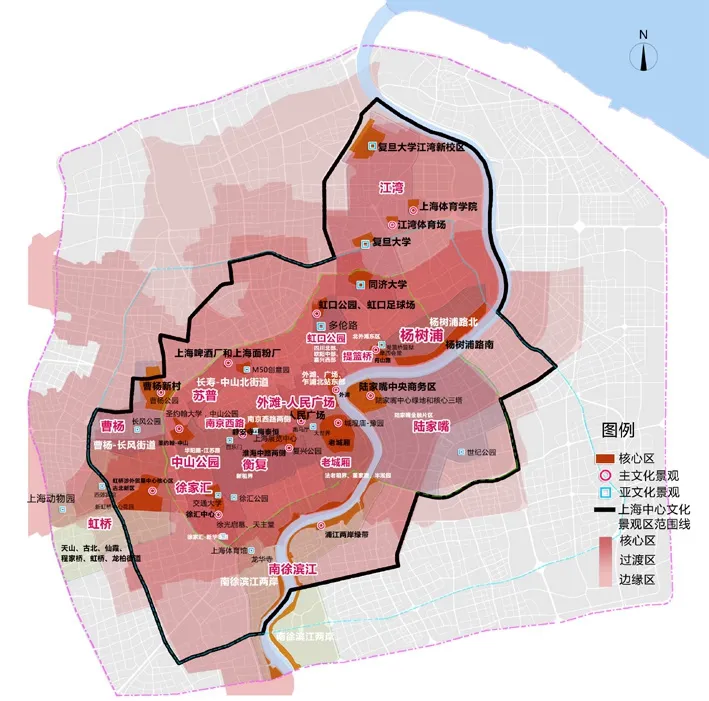

上海中心城区从1292年设县以来,大约形成了15片文化景观亚区。在开埠之前只有老城厢1片,真正奠定上海中心文化景观区格局的是1843—1943年这100年来租界存在的时期,形成了文化迥异的10片文化景观亚区,分别是外滩—人民广场、南京西路、中山公园、衡山路—复兴路、徐家汇、虹口公园、提篮桥、杨树浦、苏州河普陀区沿岸和江湾文化景观亚区。由于文化景观亚区的形成需要时间的锤炼和检验,建国后形成的与租界时期不同的文化景观亚区有4片,计划经济时期具有代表性的为曹杨文化景观亚区,改革开放前期为虹桥文化景观亚区,浦东开发时期为陆家嘴文化景观亚区,后世博时期为南浦—徐浦滨江文化景观亚区(表2,图2)。

这15片文化景观亚区代表了真正的海派文化:有江南文化(吴越文化)的古典与雅致,有租界文化的多元与契约,有市民文化的通俗与趣味,还有国际大都市的现代与时尚。正是在“海纳百川,兼容并蓄”中造就了中西并存、中外合璧、艺术交融、风格独特的“世界建筑博览会”。

表2 上海中心城区各文化景观亚区一览表

图2 上海中心文化景观亚区分区图

图3 上海中心城核心区的文化景观区分布规律图

“百年文化看上海”,通过对上海中心城区文化景观亚区的梳理,可知此言不虚,2/3的文化都发源、成长、壮大于租界时期和租界势力范围内,这100年(1843—1943年)奠定了上海的城市文化基因,上海的商业文化、契约精神、多元包容正是在此成熟。

4.2 文化景观亚区分布规律

上海中心文化景观区各亚区的分布主要有以下3个规律。

4.2.1 沿黄浦江支流指状分布

上海中心文化景观区基本沿黄浦江主要支流指状分布,从南到北分别是龙华港、肇嘉浜—法华浜、洋泾浜、苏州河、虹口港—沙泾港、杨树浦港、虬江。龙华寺依托龙华港;依托苏州河分布了2处工业文化景观亚区:苏州河普陀段亚区和曹杨亚区;依托其他支流分布各公共及生活的文化景观亚区包括:徐家汇亚区依托肇嘉浜—法华浜、法租界和公共租界(南京西路亚区和衡山路—复兴路亚区)以洋泾浜为界、中山公园亚区依托苏州河、虹口公园亚区依托沙泾港—虹口港、江湾亚区依托虬江和吴淞口。

4.2.2 以淞沪铁路—沪杭铁路内环线和黄浦江

为门槛

文化景观亚区基本分布在淞沪铁路—沪杭铁路内环线以东和黄浦江以西(除陆家嘴亚区和南徐滨江亚区外)。淞沪—沪杭铁路是上海早期城乡分界线,是中国最早建成的铁路,原名吴淞铁路,由英商怡和洋行投资兴建。1876年从天后宫北到江湾段通车营业,次年被清政府出资购回拆毁;后盛宣怀重建,于1898年9月通车,全长16 km,设9个车站。沪杭铁路内环线为沪杭、沪宁铁路的接轨线,1916年12月建成通车,在市内长15 km,设上海站、梵皇渡站(民国24年改名上海西站、1989年改名长宁站,近轨道交通3号线中山公园站)、徐家汇站(现轨道交通3号线虹桥路站)、新龙华站(今上海南站);后因铁路周围逐渐城市化,道口频繁启闭严重阻碍城市交通,于1997年拆除该线路,在铁路原址上建造上海轨道交通3号线。

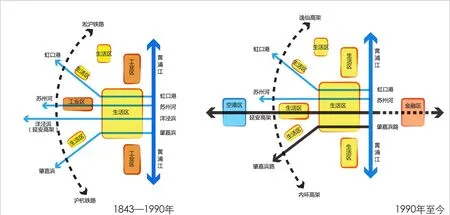

4.2.3 黄浦江和延安高架路(原洋泾浜)为主轴

沿黄浦江和延安高架路(原洋泾浜)由浦东开发前的“┫”字发展,转向“╋”字发展,黄浦江和延安高架路的城市轴线在强化,并一直向外延展。黄浦江是上海纵轴,老城厢亚区和外滩—人民广场亚区、徐汇滨江亚区(日晖港口,现只有少数遗迹,并入其他文化景观亚区)和杨树浦亚区(杨树浦港口)均依托黄浦江分布。借世博会的重大事件契机,向上游徐汇和浦东两岸发展出南徐滨江亚区,未来向下游杨浦和浦东两岸发展出新的亚区。延安高架是上海的横轴,先是向西扩展出曹杨亚区和虹桥亚区,接着向东跨越黄浦江发展出陆家嘴亚区,后突破中心城范围,继续向外延展,向西发展出虹桥新区亚区(空港文化),向东发展出迪士尼亚区(旅游文化)(图3)。

4.3 文化景观亚区发展逻辑

4.3.1 依托河道,借力铁路

依河而建,依水而兴,这是江南水乡发展和兴盛的基本逻辑。上海属于太湖流域典型的感潮平原河网地区,在开埠前完全遵循上述规律。开埠后,随着租界填浜筑路和市政管网的敷设,传统生活对河道功能的需求在很大程度上被市政设施取代。

图4 近代各国占有上海港岸图

但工业区因对水的特殊和巨大需求,并没有随着市政设施的实施而改变。上海近代工业中,棉纺业和面粉业是中外资本家最早投资的产业,其所需的原料——棉花和小麦以及制成品,皆需要通过水路输入和输出,所以上海最早的工业主要集中于黄浦江和苏州河两岸[16]。工业选址在河边的原因有3个:运输方便、用水方便和排污方便。这是近代的3大工业区一个依托苏州河、两个依托黄浦江的原因。苏普工业带之所以选择苏州河,是和上海中心从吴淞江上游青龙镇逐渐转移到上海县城周边相关的。古松江是棉纺织业重地,这促成了苏普工业带的主导产业。而杨树浦的发展则是由于开埠后外国人看中其良好的天然环境,既靠近吴淞口,又临近租界中心,并提供了生活的基本市政设施,如电厂、水厂等。

徐汇滨江工业区的兴起,既缘于黄浦江,又和铁路密切相关。1907年建造的日晖港站(图4),是上海最早的水路联运场所。1958年其更名为上海南火车站,2006年改为南浦站,2009年关闭。城区的多个文化景观亚区既兴起于水岸,又邻近车站,如苏普工业带东北侧就是上海站,徐家汇附近就有徐家汇站,中山公园邻近梵皇渡站,龙华寺邻近龙华站等。

对河道的利用和认知,也是随着文明的进步而逐渐演变的。早期的依水而居,近代的临水而工,演进到当代的近水而活。随着对河道污染的整治和众多企业的迁离,河道重新回到人们生活的重心。在后世博时代,沿黄浦江发展出新的文化景观亚区。

4.3.2 兴起于黄浦江岸,“指状”向内陆纵深发展

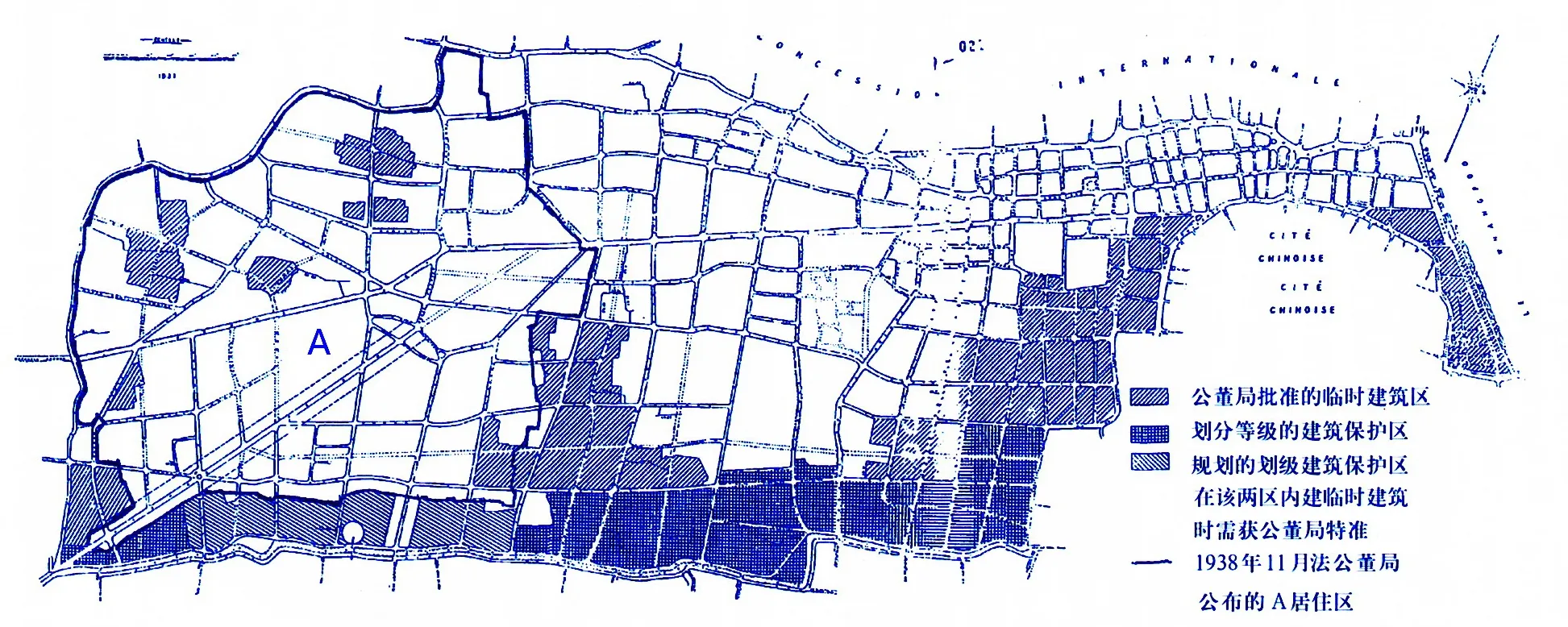

图5 1938年法租界市容管理图

图6 上海中心文化景观亚区结构

早期老城厢,英租界、美租界和法租界的起步区无一不是邻近黄浦江。租界是看中其天然黄金河道的运输优势,各帝国列强就是依靠船坚炮利才横行于世界的。而当时清王朝对河道优势还没有清晰的认知,认为靠近河岸地方低湿而荒凉,所以各个帝国提出临江而划租界,清政府觉得是甩了个包袱。

虹口港和肇嘉浜基本奠定了近代城区的范围。城区是沿苏州河和洋泾浜向内发展的,这也是租界扩区的顺序,由黄浦江向内延伸,建设发展也是如此。洋泾浜是公共租界和法租界的界河,在1914—1916年填浜筑路。肇嘉浜是法租界的南界河,在1954年填浜筑路。而虹口港和苏州河在今天依然水流潺潺。

4.3.3 工业生活分离,格局的形成与转变

近代文化景观亚区的形成与城市分区和布局息息相关。公董局和工部局很早就意识到生活区和工业区的隔离。大隔离是3个工业区呈“品”字型分布在生活区周边;法租界内部是小分离,南生产北生活(图5)。

4.3.4 文化景观亚区的分布结构

元明清时期的上海中心城区文化景观区是单点式发展,以老城厢为中心呈“·”型。近代以黄浦江和淞沪—沪杭铁路内环线为城郊分界线,泾渭分明,极少突破。两者组成的“”型结构对城区形成全包围。而生活类文化景观区依托“”格局由黄浦江岸向内陆延伸,法租界、徐家汇依托肇嘉浜,公共租界沿苏州河向内依次发展出外滩、跑马厅(人民广场)、中山公园等各文化景观亚区。沿虹口港两侧发展出提篮桥、虹口公园(山阴路)等(图6)。

随着洋泾浜的填河筑路,到1990年代后更名为延安高架路,中心城区的文化景观区格局发生变化。1292年、1843年、1990年是上海的3个关键节点,上海中心城区的文化景观区格局由“·”到“”再到“”。

图7 两层次综合叠加的上海中心文化景观区范围图

4.4 结论

4.4.1 中心文化景观区范围

通过综合叠加法得出中心文化景观区的范围;再叠加六原则综合分析法得出中心城区文化景观亚区的分布图。从两个层次的综合叠加图(图7)可以看出,两者的分布规律基本吻合,除了虹桥文化景观亚区和南徐滨江文化景观亚区的边缘区有所突破以外。上海中心文化景观区的范围并非一成不变,会随着城市内某局部地段亚文化的突起和成型而动态演变。

4.4.2 中心城各文化景观亚区的代表文化

本文对上海中心城15个文化景观区的建筑文化基因、主要文化、主导势力、主要人群、成型时间进行分析,界定了每个文化景观亚区的核心区和边缘区的范围和面积,并总结各个文化景观区的代表性公共空间。每个文化景观亚区的主导文化如下:老城厢从江南文化转变为上海市民文化,外滩—人民广场为公共租界文化,南京西路为商业文化,中山公园为美式大学和英式公园文化,衡复为花园洋房文化,徐家汇为由天主宗教文化转变为商业文化,虹口公园为日侨和新文化运动文化,提篮桥为犹太难民文化,杨树浦为近代工业文化,苏普为近代工业文化(濒危),江湾为民族复兴和教育兴国文化,曹杨为工人新村文化,虹桥为新国际社区文化,陆家嘴为权利加资本文化,南徐滨江还未成型。这些异彩纷呈的各类亚文化共同构建成就了“海纳百川”的海派文化。