在证据与事实之间:一种证据博弈观*

□ 熊明辉 杜文静

内容提要 本文提出了一种新的证据观,即证据博弈观。在诉讼中,证据与事实之间有两种基本思维活动:一是证据推理;二是事实论证。二者关注的是诉讼同一环节的两个不同面向。证据推理是从法律证据推导出可能案件事实的思维过程,而事实论证则是为事实主张寻找法律证据支撑的思维过程。从思维进程上讲,前者关注的是“从前提到结论”的事实推导,后者关注的是“从结论到前提,再回到结论”的证据挖掘。证据博弈说认为,证据的选择和呈现序次的不同均会导向案件事实和裁判结果的差异,而起、应、审三方则可以各自进行策略操控,以实现其最终目的。

“证据”不仅有日常意义与法律意义之分、哲学意义与非哲学意义之别,而且在考古学和医学等其他学科领域也是重要的基础概念。不过,在未作特别交代的情况下,本文所讨论的“证据”均指“法律证据”,“证据推理”和“事实论证”均指“法律证据推理”和“法律事实论证”。证据与事实之间的支持关系决定了二者密不可分,这一点在我国法律体系中得到了充分体现,三大诉讼法都特别强调了证据推理和事实论证的重要地位。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第50条规定:“可以用于证明案件事实的材料,都是证据。”这明确表明证据与事实密不可分。从逻辑观点来看,这是一个标准的内涵定义。本文拟以此定义为起点,去探寻法律意义上的证据推理与事实论证的相关理论问题。

一、法律证据:案件事实认定的客观根据

“认定案件事实”即习惯上所称的“定案”,法律证据则是认定案件事实的客观根据。在司法体制中,证据具有不可或缺的地位,这种重要性从我国三大诉讼法的有关规定中得以明确体现。比如,《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)第50条第3款规定:“证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据”;《中华人民共和国民事诉讼法》第63条第2款规定:“证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据”;《中华人民共和国行政诉讼法》第33条第2款规定:“证据经法庭审查属实,才能作为认定案件事实的根据。”就证据与事实及其关系的术语表达而言,虽然三大诉讼法表述略有不同,但并没有本质差异,所谓“定案”即“认定案件事实”,所谓“事实”即“案件事实”,它们的共识是:证据与事实是两个不同的概念,不能混为一谈,且二者存在着一种支持关系。

“证据”不仅仅是律师、法官、检察官等法律人耳熟能详的术语,也是人类学家、历史学家、自然科学家甚至哲学家们经常使用的概念。尤其在认识论和科学哲学中,证据概念更是居于核心地位。比如,休谟认为,智者会把他们的信仰与证据结合起来;①艾耶尔认为,如果要用一个短语来概括哲学发展到什么阶段的话,“证据研究”将是比“语言研究”更好的选择;②蒯茵和乌里安认为,只要我们的信念是理性的,那么信念的强度往往与可获得证据的坚固性相对应,并且只要我们是理性的,当我们试图寻找证据不果时,我们就会放弃一种信念。③由此可见,从一般意义上讲,理性思考者总是尊重证据,证据与理性决策紧密相关,更不必说在法律诉讼中要尊重证据了。

大体说来,关于证据界定,学界和立法界都曾有证据事实说与证据材料说之争。证据材料说是我国现行刑事诉讼法的证据观。这一证据观2012年由《全国人民代表大会关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》(2012年3月14日由第十一届全国人民代表大会第五次会议通过)正式确立。根据证据材料说,证据即是指用于证明案件事实的材料。证据材料观明确体现于《刑事诉讼法》的证据定义之中:一方面,从内涵上把证据界定为一切能够证明案件事实的材料;另一方面,从外延上把证据区分为物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见等八种类型。从这个意义上讲,法律证据即作为物理对象的材料,常常是“证据材料”的简称,换言之,“证据即证据材料”。然而,如柯林伍德(R.G.Collingwood,1889-1943)所说,当我们要去定义“证据”时,我们发现很难。④比如,在法医学上,证据包括枪上的指纹、带血的刀、沾有精液的衣服等等。这类证据是典型的材料,因为它们可以被放在塑料袋里,贴上“证据1”“证据2”“证据3”等标签。

其次,证据事实说是我国《刑事诉讼法》目前已废弃的证据观。根据证据事实说,证据即证明案件真实情况的一切事实。这一证据观确立于1979年的《刑事诉讼法》(已分别于1996、2012、2018年经过三次修订)。从1979年确立的证据事实说到2012年修改为证据材料说,是我国证据法史上的一个重大进步。因为证据本来是用来证明案件事实的,但根据事实说,如果我们略去这个定义中的修饰语部分,只保留主-谓-宾部分,证据的定义就变成了“证据即事实”,既然证据是用来证成事实的,那么“证据即事实”从逻辑上又如何说得过去呢?这在逻辑上显然是说不通的。证据事实说显然把证据与事实混为一谈了,完全忽略了证据和事实之间的证据推理和事实论证关系。当我们基于这种证据观去审视佘祥林案、赵作海案、聂树斌案的裁判文书时,会很惊讶地发现,似乎根本不存在“事实不清”的问题,因为这些重大冤假错案的裁判结果显然都是建立在“以事实为依据,以法律为准绳”这一原则之上的。这些惨痛教训的根源在于,基于证据事实观,证据即事实,证据推理环节事实上被虚化了,证据博弈更无从谈起,既然如此,冤假错案的频发也就可以想见了。

那么,证据材料说确立了之后,证据与事实的关系问题是否迎刃而解了呢?答案可能令人遗憾。根据凯利的观点,当我们把证据概念在法律意义、哲学意义以及日常生活意义上进行比较时,某种张力很快就出现了。比如,罗素倾向于把证据视为一种感觉材料;蒯茵主张证据是由对人的感觉接受器的刺激所构成的;逻辑实证主义者认为给定科学理论的证据是一些内容受到适当限制的语言实体——观察陈述;威廉姆森更是明确提出,“证据即是已知命题的总和”。⑤他们的证据观均与认识论有关。由此,我们会发现,证据概念在法律意义上与哲学意义上的微妙差异,前者邻近的属概念是材料,后者邻近的属概念则是命题或陈述,是一种建立在证据材料基础上的思维形式,换句话说,“证据即已知为真的命题”。其实,在法学界,也有学者持这种证据观,如将证据定义为事实命题。⑥这种证据观与前文讨论的证据事实说看似相近,但实质上完全不同,因为它强调的是“证据即事实命题”,而事实说强调的是“证据即事实”。我们可以把这种证据观称为“证据命题说”。

此外,在张保生看来,证据即信息,“证据是与案件事实相关的信息,用于证明所主张事实之存在的可能性”,⑦这种证据观即“证据信息说”。鉴于信息是通过命题来表达的,在此,我们也将其归入到证据命题说范围之内。值得注意的是,张志铭提出了一种基于材料说和命题说的混合证据说。在他看来,“证据由证据材料以及对证据材料所具有的性质或联系的如实陈述所构成”。⑧我们可以把这种证据观概括为“材料陈述说”,或者简称为“陈述说”。如果不深究形式逻辑与非形式逻辑的区别,我们也可以把张志铭的“证据陈述说”归入“证据命题说”。

从法律逻辑观点出发,本文首先倾向于共享哲学意义上的证据概念,即证据是一种已知为真的命题。法律逻辑的研究对象是法律推理或法律论证的分析、评价与建构。法律推理或法律论证是一种在起、应、审三方的诉讼论证博弈框架下的目的取向型的实践推理或论证⑨,其中包括两个子推理:一是从法律规范到规范解释的解释推理;二是从法律证据到案件事实的证据推理。从逻辑观点来看,推理的前提和结论只能是命题或陈述,而不可能是作为物理对象的材料本身。从这个意义上讲,枪上的指纹、带血的刀、沾有精液的衣服均不是证据,只是证据材料或证物,因为它们并不是命题,而只有命题(形式逻辑视角)或陈述(非形式逻辑视角)才有资格充当推理的前提,只有在这些证物基础之上提炼出来的命题,通常称为“事实命题”或“事实陈述”,才能充当证据推理的前提。

藉此,也许我们可以希望化解最近两年舒国滢、宋旭光与陈波关于“以事实为依据还是以证据为依据”之争。陈波提出,在司法审判中应当“以证据而非事实为依据”⑩,而这一观点与传统法律证据观是相悖的。为此,舒国滢和宋旭光对传统法律证据观进行了维护,并在整合陈波的证据观以及传统的事实观和材料观基础上提出了一种他们认为更为妥当的说法——“司法裁判以事实为根据,事实认定以证据为根据”⑪。陈波的观点是建立在“在法律诉讼中,经法庭辩论与认定的‘事实’被用作裁决相关案件的‘证据’”,是一种典型的“证据即事实”(哲学意义上的事实)或“证据即事实命题”观,而舒国滢和宋旭光的证据观则融合了事实说和材料说,代表了目前我国法律理论界与实务界的一种主流证据观点。因此,我们认为,他们的争论并不存在本质之别,只是因为在“事实”这一术语使用上的内涵与外延有所不同罢了。

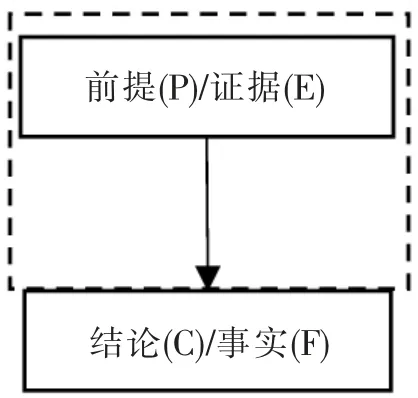

不过,证据即已知为真的命题,并未得到法律逻辑学家的一致认同。假如认同证据即已知为真的命题,那就等于“证据即前提”,如图1的实线框部分所示。然而,根据沃尔顿的观点,证据即从前提到结论的推论。因此,沃尔顿的证据观是建立在证据推理基础上的,特别强调在证据与事实之间的推论关系基础上来定义证据,如图1的虚线框所示。我们可把这种证据观称之为“推论证据观”或“推理证据观”。基于这种证据观,我们就可以很好地理解不可采证据问题。不仅如此,沃尔顿认为他的证据概念是建立在边沁和威格莫尔的证据概念基础之上的。⑫换句话说,边沁和威格莫尔所持的也是推理证据观。

图1 推理与证据

在庭审中,总会涉及举证、质证和认证三个环节,共同目的是判定证据的可采性。如何判定呢?一方面,我国诉讼法学界通常采用“证据三性标准”,即合法性标准、关联性标准和真实性标准。然而,满足证据的合法性、关联性和真实性是证据可采性的必要条件,绝非充分条件。另一方面,蒙特罗斯提出了另一种“证据三性”标准,即关联性标准、重要性标准和可采性标准。⑬在他看来,证据可接受必须同时满足这三条标准,当然这也只是必要条件。有趣的是,在两种类型的“证据三性”中,可采性并不在同一个层级上。在我国传统的证据概念中,并没有严格区分可采性与可接受性,而在蒙特罗斯的证据概念中,则区别了可采性与可接受性,且可接受性是根据可采性来定义的。导致这种差异性的根源可能与程序公正和实体公正何者优先的问题密切相关,英美法系程序公正优先的导向非常明显,而我国司法体系似乎更倾向实体公正优先,不过讨论这个问题已超出了本文的论题范围。

显而易见,从三大诉讼法中对证据和事实的关系界定来看,既然证据均被当作定案、认定事实或认定案件事实的根据,那我们就有理由认为这种证据观与沃尔顿、边沁和威格莫尔的证据观其实是一脉相承的,即所有证据均与推论相关,因此也与证据推理或事实论证密切相关。只不过,目前尚无学人将自己的证据观正式冠以“证据推理说”或“证据论证说”的称谓。这也是本文试图要达到的目标——确立证据的推理说和论证说,并在此基础上提出“证据博弈说”。接下来,我们首先讨论证据推理。

二、证据推理:法律事实主张的构建过程

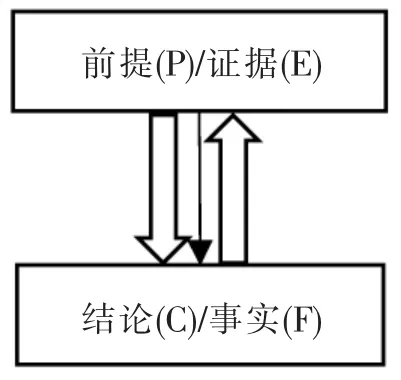

一般来讲,证据推理是指从已知法律证据(E)推导出可能案件事实(F)的思维过程,其三个构成要件是:一是前提(P),即证据(E);二是结论(C),即事实(F);三是推论(见图2 箭头部分)。艾耶尔说,理性人即是指那些能够恰当利用理由之人,因此,他必须正确评估证据的强度。⑭在艾耶尔看来,理由即证据,而证据强度即是指从作为理由的证据到作为结论的事实的支持程度,哲学意义上的证据推理问题由此而生。

图2 证据推理

要想理解证据推理,首先必须厘清推论或推理的概念⑮。推论的思维起点是前提,终点是结论,其中,前提的真是已知的,而结论的真则是建立在前提真和推论形式有效的基础之上的。这种推论观被称为“演绎推论观”。然而,从传统逻辑来看,图2 箭头所代表的推论则包括演绎和归纳两种推论类型。不过,演绎主义者会否认归纳推论的前提与结论之间的关系是一种推论关系,而只认为它们是一种支持关系,因为归纳推论具有非单调性和可废止性,其前提真并不能保证结论必然为真。如果从非形式逻辑视角来看,推论的外延会更加宽泛。比较流行的做法是把推论分为演绎、归纳和协同三种类型。与归纳推论一样,协同推论也具有非单调性和可废止性,但不同的是,协同推论是建立在演绎推论和归纳推论基础之上的。接下来,我们将分别讨论证据推理与这些推论类型的关系。

首先,演绎推论是一种纯形式推论,其评价标准是演绎有效性,即:假如前提均真则其结论也必然为真。演绎有效性评价与经验观察证据完全无关。演绎逻辑是一种承认“真假二值原则普遍有效”的经典逻辑,所关注的命题语义只有两种:一是真,二是假,即真值{0,1}。演绎推理本身并不对前提和结论真假做任何断定,仅从推理形式上判定其有效,而且还是一种必然推论,具有单调性和不可废止性。换言之,在演绎推论中,一旦推论有效,无论集中添加何种前提,哪怕是与已有前提相矛盾的前提,其结论仍然必定为真,不可废止。而证据推理总是与经验观察证据密切相关,而且具有非单调性和可废止性,前提的实质变化会影响结论的真值,故此,证据推理的推论形式不可能是演绎的。传统上,那些试图用演绎逻辑探讨证据推理的努力,事实上都被证明是徒劳的,我们怎么可能用具有单调性和不可废止性的演绎推理去处理具有非单调性和可废止性的证据推理呢?

其次,归纳推论是一种非形式推论,准确地说是一种基于经验观察证据的推论,或者说一般意义上的证据推论,其评价标准是归纳强度或归纳支持度。具体地说,若所有前提为真则结论可能为真,但不保证必然为真。传统归纳逻辑是相对于传统演绎逻辑而言的,其命题的语义也是真和假,但现代归纳逻辑的命题语义已发生重大变化,真假二值原则不再普遍有效,其命题语义是概率值[0,1],其中,“1”代表“极大可能性”;“0”代表“极小可能性”。与演绎推论的性质恰恰相反,归纳推论具有非单调性和可废止性。在归纳推论中,即便现有前提的前提真确保了结论必然真,但鉴于归纳推论具有非单调性和可废止性,其可靠性是建立在经验证据基础之上的。换句话说,随着前提增减,其结论的真值会相应在[0,1]的概率区间内发生变化,因此,既有前提的真实际上还是不能确保结论必定为真。⑯既然所有证据都与经验观察有关,那么证据推理的逻辑基础明显是归纳推论。但归纳推论是否是处理证据推理的最佳逻辑方案呢?当然不是,因为非形式逻辑学家给了第三种推论类型——协同推论⑰,而这种推论更符合诉讼博弈实践中证据推理的直观。

第三,协同推论是一种非形式推论,也是一种语用推论,它是在考虑反对前提集基础之上由支持前提集为真推导出结论为真的推论。晋荣东将包括这种推论形式的论证称为“权衡推论”,因为推论者将其结论的证成建立在权衡正、反两面支持前提之上。⑱演绎推论和归纳推论都只考虑支持前提,协同推论则既考虑支持前提又考虑反对前提。值得注意的是,协同推论是非形式逻辑学家们讨论的对象,因此,常常用“理由”替代“前提”,用“主张”替代“结论”,但并无其他本质差异。在诉讼论证博弈中,起、应双方在进行证据推理时,不仅需要权衡己方事实主张的支持证据,而且还需要权衡不利于己方事实主张的反对证据,然后选择最有利己方当事人合法权益的证据出示给法庭;审方则需要在支持起、应双方事实主张的证据之间进行权衡。因此,在诉讼论证博弈中,起、应、审三方的证据推理更类似于协同推论。

在诉讼过程中,证据冲突是常态,因为没有证据冲突,就没有事实纠纷,也就不会有诉讼博弈的发生。不仅审方需要处理冲突的证据,而且起、应双方均需处理冲突的证据。只不过,他们所追求的目标各不相同,审方的目的是公正司法,而起、应双方的目的则是使当事人合法权益最大化。目的不同,选择出来的证据就存在差异性,从而推导出来的事实就存在差异,这种差异则导致了事实纠纷。因此,同一个案件,明显存在多种证据推理进路。这涉及诉讼论证博弈中的策略操控,我们将在第四部分详细讨论。

在诉讼论证博弈中,作为起、应或审方的推理者应当如何评估冲突的证据推理呢?除了具有主观性的目的取向评估之外,根据迪贝略和维赫雅的观点,还有三种处理冲突证据的相对比较客观的规范性框架——论证框架、概率框架和情节框架,它们构成了检查、分析和权衡证据的系统的规范方法:⑲

首先,论证框架。诉讼是一种博弈,而且是一种起、应、审三方两两间的论证博弈,即“诉讼论证博弈”⑳,因此,论证框架是诉讼中评估冲突证据推理的主要框架。例如,当某证人作证说“我在犯罪现场看到了犯罪嫌疑人”时,该证据构成了一个理由,以此为前提,我们便可以推导出结论“犯罪嫌疑人实际上在犯罪现场”。这是一个证据推理。但是,如果在犯罪现场发现的DNA图谱与嫌疑人的DNA图谱不匹配,这就构成了攻击结论的一个理由,然后推导出“犯罪嫌疑人无辜”的结论。推理者需要在互相冲突的证据及其推理之间进行权衡,通过比较,挑选出最可能的那个事实。其实,这种分析方法可以追溯到1913年威格莫尔(John Henry Wigmore,1863-1943)提出的证据图示。在人工智能与法领域中,当前最流行的方法就是董番明的抽象论证框架,这个框架恰好区别了两种论证关系:支持关系和攻击关系。其中,支持证据即有利证据,而攻击证据即不利证据。

其次,概率框架。这是一种易操作的框架,因为证据对事实的支持度被转化为概率值,因此,我们只需要进行数值比较即可。从概率角度来看,在诉讼论证博弈中处理冲突证据时有两个关键问题:其一,在给定证据集E前提下具体假设H有多大可能性?这是给定证据集E前提下H的条件概率,常常用符号表示为“Pr(H|E)”,即将证据对事实的支持度转化为概率值。其二,这个概率变化是通过后验概率Pr(H|E)和先验概率Pr(H)的差异来表达的,在此基础上,我们只需要进行数值比较即可。这两个问题均可用贝叶斯定理“”来解决。根据概率公理,很容易证明这个公式,它表明在给定证据E条件下,假设H的后验概率Pr(H|E)是如何借助先验概率Pr(H)和因子Pr(E|H)/Pr(E)计算出来的。毫无疑问,概率值大的证据具有优先性。一旦计算出了概率值,我们就可以通过比较概率值做出证据选择。因为民事审判的证据裁判原则是证据优势原则,所以概率框架在民事诉讼中更具实效。当然,这种框架也可以用于其他诉讼形式的论证博弈之中,比如,在南昌大学原校长周文斌受贿、挪用公款一案中,被告人周文斌利用概率框架权衡冲突证据就是一个在刑事诉讼论证博弈中应用的成功范例。然而,并非所有证据都可以用概率框架来分析,因为,有时要把证据与事实之间的支持度转化概率值是不可能的。此时,下文要介绍的情节框架在一定程度上能够弥补这一不足。

第三,情节框架。情节框架建立在叙事理论或故事理论基础之上,以情节分析为中心,而在情节分析中,要求对可能案件事实的描述具有融贯性。瓦格纳等人也把这种框架称为锚定叙事理论。根据迪贝略和维赫雅的观点,法律心理学不仅有助于我们了解情节在处理证据中的作用,而且情节分析还与最佳解释推理相关。实验表明,以恰当的时间顺序讲述的虚假情节比以随机顺序讲述事件的真实情节更具说服力,因此,情节可能会产生误导,即便如此,对于理性处理证据而言,情节分析仍然是非常有用的工具。在考虑复杂案例及其证据时,尤其如此。迪贝略和维赫雅认为,下列简单情节可以帮助我们理解一起复杂的案件:“犯罪嫌疑人在入户抢劫时为抗拒抓捕当场杀害了被害人,而且落下了一张手帕。”这个情节包括了诸多事实:(1)嫌疑人不可能是被害人的熟人;(2)有迹象表明有人闯入了被害人家中;(3)在地板上发现了一张不属于被害人的手帕。在这种情形下,我们显然无法用概率值来评估这种推理,此时,情节框架就可以派上用场了。

总之,在诉讼论证博弈中,证据推理的目的就是要建构一个可能的案件事实集,其中,推理者通过规范框架挑选出一个极小一致的证据集,并对其进行融贯解释,从而推导出一个支持己方诉求的融贯的可能事实集。证据推理者可以是起诉方或应诉方,还可以是审判方。关于证据集的性质,要求极小性是为了降低诉讼成本,而要求一致性则是为了避免证据冲突。

三、事实论证:法律事实主张的证成过程

在法律诉讼中,事实论证是一个从己方意图主张的事实出发,挖掘可能的支持证据,然后根据所挖掘到的证据,利用证据推理推导出该主张事实的思维过程。我们可以把这一思维过程提炼为“事实—证据—事实”模式。然而,无论从日常意义还是从哲学意义上来看,“事实论证”似乎都是一个非常奇怪的术语,因为根据我们的直观,似乎只有立场、观点或看法才需要论证(argument),而事实只需要解释(explanation)。根据沃尔顿的观点,虽然论证与解释都会应用推理,但二者的目的并不相同。论证的目的是要解决某个开放议题,也就是要通过批判性讨论方式证成某个立场、观点或看法,其中批判性讨论包括了至少两个可能的观点或存在意见分歧的双方;而解释则是从非常不同的假定开始,使得解释恰当的假定是,某具体命题为真,或者能够被视为表达了某个事实的发生,解释的目的就是要解释或说明它为什么会发生,即要解释或说明那个事实存在的原因。换句话说,论证主要是建立在推论关系和多主体互动基础之上的,而解释主要是建立在因果关系和单主体阐释基础之上的。

在诉讼论证博弈中,“事实论证”说之所以合理,是因为案件事实、法律事实或裁判事实并不必然具有客观真实性,事实上它们只是一种立场、观点或者看法,否则在庭审中就不存在事实纠纷了。尽管人们常常宣称刑事审判是为了查明真相,但从程序正义优于实质正义的视角来看,正如雷斯切所说,“审判关心的并不是案件的真相,而是如何在法律上妥善处理,否则为什么会有‘不可采证据’之说呢?”法律审判中的所谓法律事实只不过是一种事实主张或主张事实罢了。其实,张保生的“主张事实说”与其类似。既然只是一种主张,那么就需要论证来证成该主张。即便在民事诉讼中,既然诉讼代理人的职责是使其当事人合法权益最大化,那么对己方当事人诉求不利的证据通常都不会主动提供给法庭,这是人之常情。因此,所主张的法律事实必然带有浓重的己方偏见。张志铭则认为,事实包含事实存在和事实判断两层含义。既然存在事实判断这种认识论问题,那么判断的结果就带有主观性,而且还有对错之别。不仅如此,随着人们认知能力和水平的提高或者新证据的出现,事实当然也具有可废止性。由此,事实论证说也就被提了出来。

那么,与当事人相对,审方的裁判事实是否就必然具有客观性呢?当然未必。在我国司法体制中,二审、再审等相关制度表明,裁判事实也是可废止的,其中也存在不可采证据(比如非法证据)等问题。以刑事审判为例,根据控方证明被告人有罪和排除合理怀疑原则,若控方未能利用合法证据证成被告人有罪的事实主张,那就必须推定被告人无罪,即无罪推定。《刑事诉讼法》第162条“公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分”的规定对这些原则精神有明确的体现。其中,“事实清楚”即要求排除合理怀疑,而“证据确实、充分”即要求证据对事实的支持度足够充分。何谓“足够充分”呢?那就是要求证据对事实的支持度要逼近概率值1,当然最好等于1。至于无罪推定原则,请参见《刑事诉讼法》第12条“未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪。”要知道,推定被告人无罪,并不等于被告人事实上无罪,而是根据现有证据无法排除合理怀疑地证明被告人有罪。这一系列原则清晰表明,法律诉讼中的裁判事实只不过是一种事实主张或主张的事实。

图3 事实论证

从思维进程上看,如果说证据推理是一个从已知法律证据(E)到可能案件事实(F)的推导过程,那么事实论证则是一个从期望事实主张(F)出发,挖掘支持证据(E),再利用证据推理从支持证据推导出期望案件事实(F)的思维过程(如图3)。对于诉讼论证博弈中的起、应双方而言,这种期望案件事实表现得非常明显。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条第3项的要求,起诉必须要有具体的诉讼请求和事实、理由。其中,诉讼请求,常常简称“诉求”,也就是法律结论;事实即“案件事实”或“法律事实”的简称,实际上它应当是事实主张,而非不可怀疑、不可废止的客观事实。这种事实是需要证据支持的。假如不能提供证据支持,会有什么样的法律后果呢?如我们所知,民事诉讼的证明责任分配原则是“谁主张,谁举证”。假如事实主张方未能履行证明责任,那么就要承担不利的法律后果,即己方事实主张不成立,故相关诉求得不到法律保障。而在刑事诉讼中,也许我们可以借用图罗在其小说《无罪推定》的话来描述事实论证的奥秘。他在开篇写道:

我是一名检察官。我代表国家。我在这里向您出示犯罪的证据。你们将一起权衡这些证据。你们要慎重考虑,裁定这些证据能否证明被告人有罪。……但至少您必须试着确定到底发生了什么。如果您不能确定,我们将不知道这个人是应该被释放还是应该受惩罚。我们不知道该归责于谁。如果我们不能道出真相,那么我们对正义还有什么希望?

这段话不仅是无罪推定原则的通俗表达,而且还表明证据与事实是两个不同的概念,以及在证据与事实之间存在着一种非单调的、可废止的推论或论证关系。换句话说,控方认为有充分证明犯罪嫌疑人的犯罪事实成立,但最终可能被陪审团裁决犯罪事实不成立。统计数据表明,近几年来英国、美国和日本的有罪判决比率分别为80%、90%和99%。在日本,尽管终审有罪判决的比率高达99%,但仍然还有1%的案件因证据不足被宣告无罪。更不用说英国如此低定罪率的情形了。这也充分说明所谓案件事实、法律事实或裁判事实只不过是一种事实主张,或者说主张的事实,即:这类事实具有可废止性。

在我国,刑事诉讼由人民法院、人民检察院和公安机关分工负责,三者互相配合、互相制约。其中,人民检察院负责案件审查和提起公诉。案件审查事实上就是对事实论证进行审查。《刑事诉讼法》第171条规定:“人民检察院审查案件的时候,必须查明犯罪事实、情节是否清楚,证据是否确实、充分……”这意味着事实论证审查会涉及四个关键问题:(1)犯罪事实的清楚性;(2)犯罪情节的清楚性;(3)证据的确实性;(4)证据的充分性。审查犯罪事实是否清楚,就是要排除合理怀疑。那么,如何判定犯罪事实清楚呢?

首先,要看是否有证据支持。没有证据支持的事实肯定不能作为案件事实,更不可能成为裁判事实。那么,我国刑事诉讼中的证据有哪些呢?我国刑事诉讼法采用了内涵定义和外延定义两种方式。根据《刑事诉讼法》第50条的规定,可以用于证明案件事实的材料都是证据(即内涵定义),包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人辩解、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验笔录、检查笔录、辨认笔录、侦查实验笔录、视听资料、电子数据等(即外延定义)。内涵定义具有原则性和指导性,其优点是,随着时代的发展,即便出现了不在外延定义清单中但能够用于案件事实的材料,也可视为证据,缺点则是具有模糊性,故不易操作;外延定义的优点是可操作性强,缺点则是缺乏灵活性和开放性。我国刑事诉讼法中对证据采用了内涵和外延两种定义方式,而民事诉讼法和行政诉讼法则仅采用了外延定义方式。鉴于诉讼论证博弈中证据的选择和优先序均具原则性和灵活性,我们认为刑事诉讼法中的定义方式比较理想。当然,更为理想的情形是尽快制订统一的证据法典。

其次,要看证据是否确实和充分。这实际包括了证据的两种性质:一是证据的确实性;二是证据的充分性。证据的确实性是就证据本身的可采性而言的,因为不确实的证据肯定不可采,而证据的充分性则是相对证据推理而言的,所强调的证据集足以支持事实主张成立。一方面,关于证据的确实性,在日常意义上,可能我们更喜欢说“证据确凿”。那么,“证据确凿”与“证据确实”是否是同一个意思呢?其实,在日常语言中,我们很难辨别这两个语词的含义,因为它们有时被用作同义词。但有时却强调差异性,比如,“确实”即“确切信实”之意,包括两层含义:一是证据的真实性,一是证据的可信性;“确凿”即“决定性”和“不可反驳”之意。至于在法律意义上能否区分开来,我们目前还没有找到文献来支持这一观点。

另一方面,证据的充分性是何意呢?这与证据推理和事实论证密切相关。如前所述,如果证据集对事实的支持度为1,即证据集为直接证据,那么,我们就说这类证据肯定是充分的;但假如这个支持度小于1,即证据为间接证据。从证据与事实之间的关系是支持或反对关系来看,直接证据还有直接支持证据和直接反驳证据之分,间接证据也有间接支持证据和间接反对证据之别。比如,在佘祥林案中,张在玉回到家里就是“佘祥林并未谋杀其妻张在玉”这一事实主张的直接支持证据,当然也是“佘祥林谋杀其妻张在玉”这一事实主张的直接反对证据。

假如我们不用概率值来刻画证据推理时,那该如何判定证据的充分性呢?一个可能的方案就是利用情节框架使犯罪情节清楚。什么是情节呢?根据迪贝略和维赫雅的观点,情节即是指一组在时间上有着先后顺序和因果关系的融贯事件。他们认为,情节是可以用来解释证据以确立事实的。为此,对于情节,他们提出了三个操作性要求:(1)情节必须是似真的,且在逻辑上是一致的;(2)情节能够解释的证据越多越好;(3)与情节相一致的证据越多越好。因此,当证据对事实的支持度小于1时,必须借情节框架来判断证据的充分性,甚至即便证据对事实的支持度等于1,也可能需要借助情节框架才能判定证据的充分性,因为证据推理和事实论证不仅具有非单调性和可废止性,而且还具有语境依赖性,特别是听众依赖性。

最佳解释情节被视为一条裁判规则。这也许是法官在行使自由裁量权时通常采用的裁判规则之一。在刑事诉讼论证博弈中,控、辩双方通常都会提出富有竞争性的情节,这些情节一般是可比较的。在英美法系的刑事审判中,这种情节评估框架特别重要,因为陪审团对于犯罪事实是否清楚的判断,往往是建立在情节认知而非论证或概率判断基础之上的。

总而言之,从诉讼论证博弈观点来看,事实论证包括两个环节:一是证据挖掘;二是证据推理。具体来讲,论证者首先提出或至少提出一个事实主张,然后挖掘相关支持证据,并权衡相关反对证据,最后利用证据推理来证成自己的事实主张,这就是事实论证的完整思维过程。

四、策略操控:诉讼论证博弈的微妙权衡

既然在证据与事实之间存在证据推理和事实论证关系,那么,我们就不应当仅从静态视角来看待证据与事实。这一看法显然可以从张保生和何福来的观点中得到支持。张保生认为,“对事实与证据不能只做静态考察,因为……证据具有变动性、片段性和表征性”。何福来也认为,法律证据概念既不是静态的,也不是绝对无误的。证据尚且如此,那么由证据所支持的事实也不应当是静态的、绝对无误的,这些特征的逻辑表征就是非单调性和可废止性。

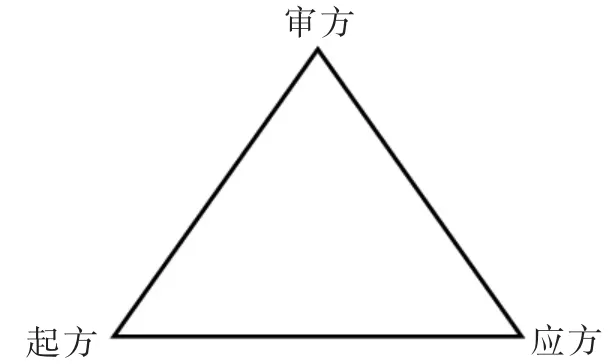

图4 诉讼论证博弈

如前所述,在诉讼中,所谓事实只不过是一种事实主张,我们不仅应当从动态视角来审视证据,而且应当从动态视角来看待事实,因此,把法律诉讼视为一种论证博弈,并在诉讼论证博弈框架下来处理证据与事实问题,也许是一个不错的方案。法律诉讼是一种起、应、审三方两两之间所进行的论证博弈(见图4),因此,我们可以把法律诉讼看作一种多主体的诉讼论证博弈。在诉讼论证博弈中,作为论证主体,博弈者包括起、应、审三方,博弈的目的是解决具体法律纠纷,博弈规则是现行有效的法律规范,其中最重要的是程序法或诉讼法规,得益即是说服目标听众接受其法律主张。由于论证主体的立场不同,故三方博弈者的最终目的是不同的,具体表现为:起、应双方的最终目的是己方合法权益最大化,而审方的最终目的是要通过公正司法维护司法公信力,但三方最终目的的实现都必须在诉讼论证博弈中借助法律论证来实现,要秉承“以事实为依据,以法律为准绳”的法律适用原则。

在诉讼论证博弈中,证据推理与事实论证是事实发现的基本思维形式。事实发现(fact-finding)是诉讼论证博弈的关键环节。值得注意的是,学界通常都会把英文术语“fact-finding”译为“事实认定”,而且这是主流甚至公认解读。显然,这种理解主要是从审判中心主义视角来看待证据推理和事实论证,因为“事实认定”只能由审方来执行,起方和应方能做的只是质证和认证,无权认定事实。其中,所谓“认证”即“确认证据”之意,而非审方的“认定证据”。但是,既然在诉讼论证博弈中,起、应双方事实上均会从自己的诉求出发,提出己方的案件事实主张及其支持证据,即提出自己的事实论证,那么,我们认为最好将“fact-finding”译为“事实发现”。可以这样说,在诉讼论证博弈中,证据推理和事实论证的目的就是事实发现。如此一来,“fact-finding”的概念就涵盖了诉讼博弈三方的事实发现活动。

有博弈就得有策略。为了达到目的,就可以进行策略操控。那么,在诉讼论证博弈中如何进行策略操控呢?范爱默伦为我们提供了一种“语用论辩学”(Pragma-dialectics)的理论工具,即语用论辩论证理论。根据语用论辩观点,意见分歧是论辩的起点,消除意见分歧是论辩的目的,批判性讨论是论辩的理想模型,策略操控就是要在维护合理性与追求实效性之间保持微妙平衡,其中,合理性是指论辩合理性,而实效性即是指修辞实效性。法律诉讼源于事实纠纷或者说事实主张的分歧,这是诉讼论证博弈的起点。在诉讼论证博弈中,作为论证主体的博弈者,不管是审方还是起方和应方,都要在维护合理性与追求实效性之间保持微妙的平衡。

如何维护论辩合理性呢?范爱默伦提出了理性论辩话语的十个准则,称为“十诫”,即自由规则、证明责任规则、立场规则、相干规则、未表达前提规则、起点规则、有效性规则、论证型式规则、结束规则和用法规则,而违背这些准则的行为就属于谬误。毫无疑问,这十个准则对于诉讼论证博弈同样实用。比如,自由规则要求双方均不得阻止对方提出立场或阻止对方质疑己方立场,这正是“法律面前人人平等”原则的体现。又如,证明责任规则要求:如果提出立场的一方被要求维护立场,他就负有维护义务,这与民事诉讼中的“谁主张,谁举证”的证明责任分配原则是一致的。当然,维护合理性的最重要规则应当是有效性规则,即在论证中作为逻辑有效推理提出来的推理不可包括逻辑错误,强调的是要在逻辑上从前提推导出结论。什么是逻辑有效呢?范爱默伦等人持演绎主义观,认为逻辑有效仅仅是指演绎有效,演绎有效性是论证可靠的必要条件。但如前所述,证据推理和事实论证的逻辑基础不可能是演绎推论,那么,如果把语用论辩学中有效性规则移植到诉讼论证博弈框架中来会导致水土不服问题。基于前面的分析,一个切实可行的办法就是拓宽有效性含义,即从形式逻辑意义上的有效性拓展到非形式逻辑意义上的论证优度。

如何追求修辞实效性呢?为了说服目标听众接受论证所提出的主张,范爱默伦提出了策略操控“三步曲”:第一步是挑选论题潜能;第二步是适应听众需求;第三步是利用表达技巧。具体来讲,在诉讼论证博弈中,策略操控包括三个视角:(1)起方视角:首先从可能事实集中挑选出支持己方诉求的事实主张;然后适应试图说服的目标听众即审方甚至应方的需求部署论证策略;最后在修辞意义上选择有利于说服目标听众的表达技巧。(2)应方视角:首先针对起方事实主张选出己方的可能事实主张;然后适应目标听众即审方甚至起方的需求特点进行论证规划;最后选择有利于说服目标听众的表达技巧。(3)审方视角:首先在起、应双方事实主张基础上挑选出可能的裁判事实主张;然后适应目标听众即起、应双方甚至其他潜在目标听众(如上级法院和社会舆论)的需求;最后选择有利于说服目标听众的表达技巧。

为了在维护合理性和追求实效性之间保持微妙的平衡,贝克斯的论证与故事混合理论也许是一个非常不错的理论工具。对此,艾伦和斯坦也持有同样的看法,“……事实认定者要考虑双方相互竞争的故事,并判定其优劣;在某些情况下,他们根据当事人的证据和论证对事件做出自己的解释”。贝克斯认为,证据推理或事实论证通常有两种研究进路:

一是论证进路。首先,根据论证进路,论证是通过执行一系列连续推论步骤来构建的,从某个证据开始,然后推理迈向某个结论。每一步推理都有一个基本证据概括形式“e是p的证据”,以证成从前提到结论的每个步骤。因此,这种推理可以被描述为证据推理。其次,事实论证是论辩性的,因为在诉讼论证博弈中,博弈者不仅要考虑到支持某一具体事实主张的论证,而且还要考虑反对那个事实主张的论证以及其他各种反论证。最后,论证进路被称为原子进路,因为案例各个要素,如假设与证据材料是单独而不是“作为一个整体”来考虑的。可见,贝克斯的论证进路明显是一种微观路径。换句话说,论证进路具有局部性、推理性、论辩性和微观性。

二是故事进路。在诉讼论证博弈中,为了实现各自的目的,起、应、审三方事实上都在讲述各自的故事。只不过,这种故事必须建立在证据推理和事实论证基础之上。对于起、应双方而言,绝对不会将不利于己方事实主张的证据主动呈现给法庭,而对于审方而言,不可采证据也不能作为认定案件事实的依据。故事进路涉及到案件中解释证据材料到底发生或也许发生了什么。比如,在刑事诉讼论证博弈中,故事推理详细描述了犯罪前、中、后的事件过程,可以称为因果推理;在故事中,事件之间以及故事与观察(即证据材料)之间的关系可以概括为一个“c是e的原因”的因果形式。这种进路也有论辩成分,即根据案件所解释证据材料的数量及其内在融贯性,对案件的不同故事进行比较。与原子进路相对,故事进路又被称为整体进路,案件中的各种元素即假设、证据材料等都被视为一个整体,而几乎没有个别关注这些元素。总之,故事进路具有整体性、因果性、论辩性和宏观性。

论证进路和故事进路各有千秋,而贝克斯在整合这两种进路的基础上,提供了一种形式混合理论框架。在这个框架中,故事被建模为一个简单因果网络。在案件中,这些故事从因果关联上解释了这个被解释变量,因此,可以看作是关于所发生事情的可能假设。证据材料被表示为单个命题,可以根据这些证据材料,通过证据推理推断出故事中的状态和事件。因此,保留了证据E和事件E*之间的区别,并且可以通过攻击从E*到E的推论来推断单个证据。而评估和比较故事的标准就是似真性、一致性和完全性。同时具备上述三性的故事就是好故事,就可以被认为是在维护合理性与追求实效性之间保持了微妙平衡。

此外,艾伦和斯坦2013年提出的相对似真理论与贝克斯的理论有着异曲同工之妙。在探讨证明责任学说的概率与认识论的基础上,他们认为最好把证明责任学说理解为指导事实认定者判定冲突故事中的何方在连贯性、一致性、因果关系和证据覆盖方面更有意义的理论工具,而且通过应用这种方法,事实认定者应该尝试且往往会成功建立真相,而不是作为真相的统计替代品,同时也确保了错误风险的适当分配。很显然,艾伦和斯坦是从审判中心主义视角来探讨证据与事实的关系,而我们则是从诉讼论证博弈视角来探讨的。

结语:基于证据推理的法律事实故事

最后,我们不得不说,更会讲故事的人绝对是那些编剧和导演,让我们以《新白娘子传奇》第9-11集梁相之子梁俊中毒案为例,来展示诉讼论证博弈中证据推理与事实论证的策略操控吧! 九尾狐妖胡可心设计毒死梁俊以嫁祸给许仙。她先施法让好色的梁患心绞痛,后荐梁去许坐诊的济世堂看病。梁去时因许外出,白素贞为其看病。梁见白貌美,果起色心,趁白为其把脉之机调戏白。于是,白开处方时加了点泻药小施惩戒,这时许恰好回来,为梁抓药时发现白加了泻药,于是换回了对症的药材,但梁回家服药后中毒身亡。后来,起、应、审三方以及相关证人都基于证据推理和事实论证,各自讲述了自己的系列故事:(1)控方认为,梁服了白开的药后回家中毒身亡,白应对梁之死负刑事责任。(2)辩方白不想许受到牵连,便主动承担所有责任,她的论证是:既然处方是她开的,她应当对此事负全责。(3)证人许仙认为,白加的只是泻药而已,而且他抓药时已将其换掉,根据医理,梁服药后不应中毒,故提出亲身试药,成功证成梁被毒死与白的处方无关。(4)证人胡进一步举证,拿梁服用后的药渣来指证白,说白在药中添加了致命的洋金花,从而导致梁中毒身亡。(5)许为了不让白受罪,说处方虽是白开的,但药是他抓的,仍主张自己负全责,随后被梁俊之父梁相打入死牢。(6)关键证人梁之小妾绿漪险被胡灭口,为小青所救后,作证她亲眼看见胡派人买下临安所有医馆的全部洋金花,剩余的洋金花被胡藏在假山后的桃树下,故杀人真凶是胡。这些故事虽然出自编剧的笔下,但却道出了诉讼论证博弈就是要在维护合理性和追求实效性之间保持微妙的平衡,以及证据推理与事实论证的妙用。因此,我们可以把这种证据观称之为“证据博弈观”。

注释:

①Hume,D.,2007,An Enquiry concerning Human Understanding,Edited with an Introduction and Notes by Peter Millican,New York:Oxford University Press,p80.

②④⑤Kelly,T.,2016,Evidence,Stanford Encyclopedia of Philosophy,https://plato.stanford.edu/.

③Quine,W.V.& Ullian,1978,J.S.,The Web of Belief,2nd edition,New York:McGraw-Hill,Inc,p.16.

⑨所谓目的取向型是指推理和论证均要为论证者目的服务;所谓实践推理或论证是指这种推理或论证的分析、评价与建构总是具有语境依赖性。

⑩陈波:《以事实为根据还是以证据为根据?——科学研究和司法审判中的哲学考量》,《南国学术》2017年第1期;陈波:《以审判程序为中心,以证据为依据,以法律为准绳——答舒国滢、宋旭光的商榷》,《政法论丛》2018年第2期。

⑪舒国滢、宋旭光:《以证据为根据还是以事实为根据?——与陈波教授商榷》,《政法论丛》2018年第1期。

⑫[加]道格拉斯·沃尔顿著,梁庆寅、熊明辉等译:《法律论证与证据》,中国政法大学出版社2010年版,第204页。

⑬Montrose,E.,1954,Basic Concepts of the Law of Evidence,Law Quarterly Review,70:527~555.

⑭Ayer,A.J.,1972,Probability and Evidence,New York:Columbia University Press.Kelly,T.,2016,Evidence,StanfordEncyclopedia of Philosophy,https://plato.stanford.edu/.

⑮我们在此并不打算去详细讨论推理与推论异同,而将二者当作同义词对待。

⑯实际上,从现代归纳逻辑视角来看,归纳推理的真值语义并非真假二值,并不预设“真假二值原则”普遍有效,而是概率值[0,1],而经典演绎推理的真值语义则预设了“真假二值原则”普遍有效。

⑰Blair,J.A.,2016,A Defense of Conduction:A Reply to Adler,Argumentation,30:109~128.

⑱晋荣东:《权衡论证的结构与图解》,《逻辑学研究》2017年第3期。