揭秘“红色通缉令”

沈寅飞

2019年1月,由中央纪委国家监委宣传部联合中央广播电视总台摄制反映反腐败国际追逃追赃工作的五集纪实专题片《红色通缉》,在央视综合频道黄金时间播出。“红色通缉令”,以其神秘且颇具威力的名称和作用,为社会公众广泛关注。

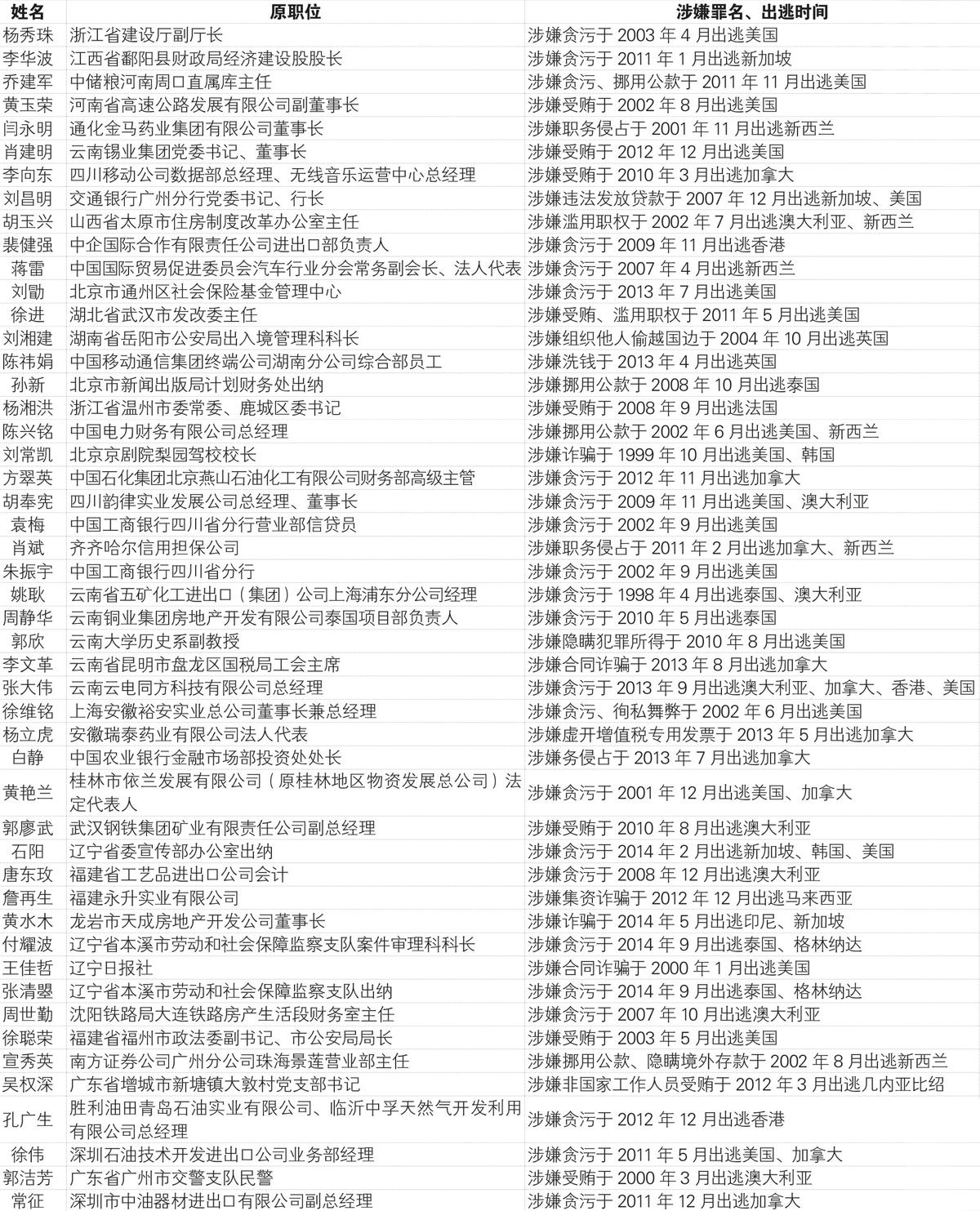

近年来,中国政府缉捕外逃贪官的力度有增无减,其中最有力的手段之一就是通过国际刑警组织发放全球红色通缉令。自2015年“百名紅通人员”公布之后,1号通缉对象杨秀珠,外逃13年7个月,从声称“死也要死在美国”,最终回国自首;闫永明,“百名红通人员”第5号,在新西兰化身当地富商,而“百名红通”的公布让他的真实身份、涉嫌犯罪的历史都公开曝光,最终在2016年回国自首……

2015年4月,中央反腐败协调小组部署开展的针对外逃腐败分子的“天网行动”,通过综合运用警务、检务、外交、金融等手段,集中时间、集中力量抓捕一批腐败分子,清理一批违规证照,打击一批地下钱庄,追缴一批涉案资产,劝返一批外逃人员。“天网行动”开展以来取得了显著成就,对那些逃往国外的腐败分子做到“有逃必追,追查到底”,不断巩固了反腐成果。

党的十八大以来,国际追逃追赃工作形成了在统一协调下合成作战的工作机制,织成了一张从中央到地方、从海内到海外的立体追逃追赃网络。“如果把全球范围的国际执法合作比作一张网,那么红色通缉令就使这张网变得更加密集、更加牢固。”曾被派驻国际刑警组织上班的公安部国际合作局副巡视员于澄涛说。

第一份“红色通缉令”1924年发出

犯罪通报不仅是现代法治的产物,在古代,早就有在官府衙门前张贴悬赏缉拿公告的做法,内容包括标注罪犯的姓名、年龄、籍贯、相貌特征等信息。近现代,司法机关用照片和文字合一的方式通报犯罪嫌疑人的情况,由警察和执法人员持逮捕证执行缉捕任务,从而使得通缉通报的作用进入新的高度。尤其国际刑警组织则催生了跨国犯罪通报制度,全面的信息加上快速的传递,对刑事犯罪嫌疑人的跨国流窜形成了有力的钳制。

近几十年来发布犯罪通报,启动跨国调查,追捕在逃嫌疑人,逐渐成为国际刑警合作的重要手段。各国家中心局根据国内司法机关的指示,向国际刑警组织总秘书处提供逮捕令、嫌疑人的身份资料和逃亡线索,在全球范围内通报犯罪嫌疑人。总秘书处只要确认红色通报不涉及该组织《章程》中禁止的政治、军事、种族和宗教问题,便可启动全球通缉程序。

在国际刑警犯罪通报的左上角是通缉对象的照片,右上角的红色方块中镶嵌着国际刑警徽章。因为有了红色的徽章,这一纸犯罪通报便有了更多的魅力,人们把它简明扼要地称为“红色通报”。每个红色通报,都要包含被通缉者的姓名、性别、出生日期、国籍、所涉罪名等基本身份信息描述。绝大部分配有一张照片,并标注了头发、眼睛颜色等外貌特征。这样的红色通报每五年重新发布一次,直到涉案人员归案。任何成员国家必须严格按照法律程序,才能发布红色通报。

在海外追逃时,相关成员国可以通过国际刑警组织发布要犯通报。国际刑警组织各个成员国的中心局接到通报后,可据此对通报人员实施定位、拘捕,并按照本国相关法律协助进行国际引渡。

这种通报制度经历了近百年的发展和完善,人们习惯性地把国家间的协查通报称之为国际通缉令。时间一长,标有红色方块的国际刑警犯罪通报在中国也有了一个简捷的名称“红色通缉令”。

1924年,国际刑警发布第一份红色通缉令,通缉对象是一名法国人。此人因为在美国纽约犯有抢劫罪,受到纽约市警察局的追捕。那份红色通缉令上印有嫌疑人的照片、体貌特征和犯罪事实,采用的是法文和德文两种文字。与1924年相比,今天的红色通缉令没有大改变,上面依然是犯罪嫌疑人的姓名、出生年月和体貌特征等有助于识别身份的资料。随着技术手段的发展,如今通报中还增加了嫌疑人的指纹和DNA等更多资料。

一个典型案例发生在1981年的德国。在联邦德国的一餐馆里发生了一起持枪杀人案,两人被害。警察认定凶手是一名约旦人,此人作案后逃往国外。联邦德国的警察发布了通缉令,同时也请国际刑警总秘书处在全世界范围内进行红色通缉。几个月后,这名嫌疑人出现在非洲的摩洛哥。摩洛哥警方发现他与当地一名联邦德国妇女关系十分密切,而那名妇女也是一位有犯罪前科的敏感人物,曾因非法持有毒品被警方逮捕过。然而就在警方准备对这名嫌疑人采取强制措施的时候,他抢先一步从摩洛哥逃走,再一次去向不明。

1986年12月,德国同行接到印度警方的一封电报,说他们根据国际刑警红色通缉令,逮捕了德国通缉的那名约旦人。印度警察发现他持有假护照,根据印度法律,这是严重的犯罪行为。他被捕后在警察局里供述了过去的罪行,其中就包括1981年在德国一家餐馆里持枪杀死两人的案件。这名长期潜逃的犯罪嫌疑人被印度司法部门引渡给联邦德国。德国警察最终将潜逃五年的杀人犯罪嫌疑人带回德国。国际刑警红色通缉令在此案中起了重要作用。

1984年中国加入国际刑警组织

追溯历史,发布红色通缉令的国际刑事警察组织成立于1923年,但是作为世界上最大的发展中国家,中国直到1984年9月,国际刑警组织第53届大会才通过表决成为其正式成员,同年11月国际刑警组织中国国家中心局在北京正式成立。这其中还有一段鲜为人知的往事。

1979年,新华社记者采访国际刑警组织在肯尼亚召开的会议,发现台湾当局以“中华民国”名义派出“中国代表团”。后经我国驻肯尼亚使馆严正交涉,会议组织方撤掉了“中华民国”国旗。正是由于新华社记者的这次采访,中国才初步了解国际刑警组织的情况。有着50多年刑警经历、曾任公安部刑侦局局长的刘文说:“那些年,在公安部与各国警察机构互访的过程中,对方都在问,中国为什么不参加这个组织?”

刘文回忆说:“1979年、1980年,中国分别接到了肯尼亚、菲律宾外交部的照会,邀请中国参加国际刑警组织大会。可那个时候,我们并不了解这个组织的情况,以为只是个一般性的会议。”

1984年9月,第53届国际刑警组织年会将在卢森堡召开。中国代表团到达巴黎后,再次强调中国的原则立场,并表示在中国被正式接纳为成员国之前,将不出席会议。9月4日,國际刑警组织大会讨论我国入会申请。由于没有参加会议,代表团一行焦灼地在大使馆里等消息。

不久后,消息来了,我国竟然是没被接纳。那天晚上,面对丰盛的饭菜,刘文难以下咽。

第二天清晨,代表团找来当天卢森堡的报纸,出乎意料的是,报纸上并没说大会讨论表决中国申请入会的事,只是发了个“中国加入国际刑警组织问题十分棘手”的消息。正当大家议论的时候,电话响了,是斯里兰卡刑侦局长跑到会场楼道里打来的电话,说中国入会申请刚刚通过。直到10年之后,中国才得知,是计票出了错,第二天重新投票。

接到这个电话不到10分钟,欢欣鼓舞的中国代表团全体成员西装革履地出发了。到了会场,原“中华民国”的牌子被换成了“中华人民共和国”。在一片掌声之中,中国代表团在原副秘书长肯德尔的引领下进入大会会场。

虽然加入国际刑警组织的路有点曲折,但加入之后,中国一直积极参与并推动国际刑警组织的各项工作,在该组织中扮演越来越重要的角色。1984年11月,国际刑警组织中国国家中心局在北京成立;1986年和1995年,又分别在广州和上海设立了联络处;此后,又继续发展壮大,在地方公安机关建立了25个国际刑警联络处。近年来,通过和国际刑警组织的合作,中国警方破获了多起重大案件,仅以2016年5月到10月的“猎狐行动”为例,短短5个月的时间,就有634名在外潜逃的罪犯被从67个国家和地区抓获归案。

只有国际刑警组织才能发红色通缉令

如今,在法国第二大城市里昂城北,有一座占地面积不大、周围绿树环绕、环境宜人,但戒备森严的大楼,这里便是国际刑警组织(ICPO)的总部。国际刑警组织总部大楼并不高大,外观方形的6层大楼敦实如碉堡。从正门走进中空的圆形大厅就能看到地面中央“INTERPOL”的醒目标志,四周有4部电梯直通各楼层办公室,位于三层的指挥中心24小时对各国信息进行监控。

“这里没有统一的制服,但着装却比在国内穿警服的要求还要严格。”于澄涛回忆说,若警官们找秘书长请示和汇报工作,需提前给秘书打电话申请,男士必须西装整齐地走进秘书长的办公层。“他们喜欢在胸前别上一个‘橄榄环绕利剑、天平托起地球的国际刑警徽章,因为徽章提醒着每一个国际刑警总部的人言行应当符合自己的身份。”

对于国内的人而言,国际刑警组织是遥远而神秘,偶尔有所耳闻的也只是存在于电影电视剧当中。在曾爆红的电视剧《人民的名义》中,为将外逃官员捉拿归案,纪检联合公安部门发出了“红色通缉令”。最近热播的专题片《红色通缉》又再次让人们听说了这个组织。近年来,“红色通缉令”成为中国政府缉捕外逃贪官的最有力手段之一,人们才逐渐认识了国际刑警组织。

事实上,红色通缉令只是国际刑警组织成员要求其他成员国协助侦查犯罪时发出的七种国际通报之一,因通报左上角的国际刑警警徽为红色而得名,属最高级别的紧急快速通缉通报。其余六种通报分别为蓝色、绿色、黄色、黑色、橙色和紫色,各种通报以该组织的官方语言——英语、法语、西班牙语和阿拉伯语发出。

严格地讲,常说的“红色通缉令”并不准确,其准确表述应为“红色通报”,英文“Red Notice”。“‘令是一种命令,带有自上而下的强制性意味,多用于一国内部,比如‘公安部向全国发出A级通缉令。而红色通报则是各成员国通过国际刑警组织发出,成员国之间是平等的,红色通报只是一种协查的通报,所以,用‘令是不妥当的。”高一飞说。

不过叫什么名称似乎无伤大雅,而国际刑警红色通缉令对于中国缉捕外逃贪官的作用可见一斑。2014年以来,“天网行动”连续开展,2015年4月,中国向全球公布“百名红通人员”名单,截至2018年12月,共从120多个国家和地区追回外逃人员5000多名,其中“百名红通人员”56人,追回赃款100多亿元,显示了红色通缉令的强大作用。它也当仁不让地成了国际刑警最著名、高效的一种国际通报。

绝大多数的通缉对象都是经济犯罪与职务犯罪

中国发出的红色通缉令,绝大多数的通缉对象都是经济犯罪与职务犯罪,暴力、毒品等犯罪只占其中极小的一部分。因为经济与职务犯罪的嫌疑人,在国内一般都有较高的知识水平和社会地位,人际关系广,活动能量大,他们的犯罪过程往往经过了周密的准备,绝大多数人都有假造的其他身份,因此,他们在案发前或案发时,能够顺利出逃。他们以什么身份出境,去了哪些国家和地区,执法部门难以迅速查知,给缉捕带来了很大困难。正是基于这样的原因,中国才申请发出红色通缉令,请求其他成员国协助调查这些人的身份,并缉捕归案。

时任浙江省建设厅副厅长杨秀珠出逃时,就用了假造的身份。尽管如此,一旦得知她的准确下落,执法部门会采取相片比对、DNA与指纹等生物比对的方法,确认改变身份之后的杨秀珠正是她本人。在这种情况下,执法部门就可以将她缉捕。此前被通缉8年之久的上海康泰国际有限公司原董事长钱宏,虽然他换了身份,还做了整容手术,但最终还是被抓了回来。只要这些犯罪嫌疑人在逃,红色通缉令就会一直发挥作用。

据国际刑警组织统计,2003年全球发放了2122份通告,其中红色通缉令1207份,共有1960名案犯被抓获。2004年,仅中国国家中心局收到的红色通缉令就有1620份。目前全球有效的各种通告大约有1.4万份,一半以上是红色通缉令。

外逃贪官们本以为,在国内捞足钱后,在国外就可以过上天堂般的生活。但在红色通缉令的剑光之下,外逃贪官根本无法再过正常的社会生活。他们一旦公开露面,往往就会被人指认,只能隐姓埋名,惶惶不可终日。同时,他们还得提防黑社会的敲诈勒索。他们捞钱出逃,为的是逃脱法律制裁,然而他们的人身安全与财产却因此得不到法律保护。黑社会犯罪分子正是看中了这些人不敢报案的致命弱点,一再敲诈身藏巨款的逃犯。

中国银行广东开平支行原行长余振东诈骗4.8亿美元,在出逃过程中就一再被黑社会敲诈,终日惶恐,年仅41岁在被抓捕后竟然一夜白发,谁也不知道那一夜,他经历了多少思想斗争。当被中国警方押解后,他心里反而踏实了。贵州省交通厅前厅长卢万里,贪污受贿索贿5500多万元,案发后用假名仓皇出逃太平洋岛国斐济。3个月后被押解回国时,卢万里的头发也是白了大半。他说:“真的回来了,也就踏实了、死心了。”

“红色通缉令”的法律作用

追逃工作在持续开展中,有一个不得不面对的事实,被红色通缉令通缉的犯罪嫌疑人还有不少没被抓回来。中国社会科学院国际刑警组织专家卢国学指出,这其中有政治原因,有经济原因,也有法律原因。

政治上,国际组织没有凌驾于国家主权之上的强制权,国家间的协商一直是国际刑警的工作原则。在追捕犯罪嫌疑人的执法合作中,唱主角的是主权国家的执法机构,而不是发出红色通报的总秘书处。在国际刑警成员国之间的双边合作中,不能忽视对等与互惠的原则。如果一个国家的警方对外国的犯罪通报和协作请求置之不理,常常会得到外国警方同等的冷遇。

1985年,美国请求前南斯拉夫协助抓捕和引渡一名恐怖分子,由于美国方面此前曾多次拒绝了前南斯拉夫的请求,导致一名负案在逃的纳粹战犯逃之夭夭,因此美方的请求在前南斯拉夫中心局也被长时间束之高阁。这样的例子在不同的歷史时期不断地发生,它清楚地提醒国际刑警组织各成员国,双边的合作更加重要,必须进行对等互惠。

经济原因也很重要。外逃贪官会通过各种渠道,将赃款洗成合法收入,摇身一变成为当地的投资性移民。要将这些在当地已经“合法”的资金认定为不合法,既要通晓当地法律,又要掌握谈判技巧,取证非常艰难,过程非常复杂。谈判的结果一般是,对方会要求与中国按一定比例分掉这笔赃款,具体比例视各国情况与案情而定。

此外,国际刑警成员国依据国内法律的规定逮捕和引渡嫌疑人,那么各国国内的法律对红色通缉令的认可便成为关键的因素。它到底只是一纸犯罪情况通报,还是一份可临时逮捕犯罪嫌疑人的国际逮捕令,这通常要取决于各国法律的认可。在具体实行当中,“逮捕和引渡犯罪嫌疑人时因涉及人权和国家司法主权,红色通报并不具备国内通缉令的强制执行力,它只是作为一个通知的存在”。西南政法大学教授高一飞接受《方圆》记者采访时指出,各国警察对待红色通报时都非常谨慎,通常是接到红色通报后,会审核犯罪嫌疑人是否触犯本国法律依法逮捕,并给予请求通报的国家中心局反馈意见。

尽管如此,红色通缉令的发布量却在逐年上升。以红色通缉令为标志的国际追逃网在世界各国发挥着越来越大的作用。网络通信技术为各国提高犯罪通报效率提供了重要武器,许多国家中心局把红色通缉令延伸到了边防出入境口岸,执法人员在边境口岸上即可查询通报情况,提高了发现在逃人员的效率。

一位中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人表示,全球通缉涉嫌犯罪的外逃国家工作人员和重要腐败案件涉案人是“天网行动”的重要措施,有利于加强国际合作,提高追逃追赃效率。当前,追逃追赃的力度逐步加大,方式不断创新,一张追捕外逃腐败分子的天网正在形成。我们将加强与有关国家的执法合作,充分运用各种资源,使腐败分子成为过街老鼠,人人喊打,坚决把他们抓回来绳之以法。(资料来源:部分内容整理自《红色通缉》专题片、《人民公安》杂志等)

天网行动、猎狐行动、百名红通人员,是什么关系?

天网行动 2015年4月,中央追逃办针对外逃腐败分子部署开展“天网”行动,综合运用警务、检务、外交、金融等手段,集中时间、集中力量“抓捕一批腐败分子,清理一批违规证照,打击一批地下钱庄,追缴一批涉案资产,劝返一批外逃人员”。此后,每年部署开展“天网”行动渐成追逃追赃的“规定动作”。“天网2017”在延续“天网2015”“天网2016”成熟做法的基础上,增加了新的专项行动——适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿案件违法所得没收程序追赃专项行动,靶向非常明确,就是要集中时间和力量追缴一批腐败涉案资产。“天网2018”适应监察体制改革新变化,将职务犯罪国际追逃追赃专项行动的牵头单位由最高检变更为国家监委,同时更加注重追赃工作。截至2018年底,通过开展“天网”行动,我国从120多个国家和地区追回外逃人员4833人,其中国家工作人员995人,追赃103亿余元。

猎狐行动“猎狐”行动由公安部牵头,缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人是其重要指向。比如,“猎狐2015”专项行动,重点缉捕外逃职务犯罪嫌疑人和腐败案件重要涉案人。

百名红通人员2015年3月,在中央反腐败协调小组的统筹协调下,针对外逃腐败分子的“天网”行动拉开序幕,4月22日,国际刑警组织中国国家中心局集中公布100名外逃国家工作人员和重要腐败案件涉案人,即“百名红通人员”名单。

与追逃相关的国际合作工作进展迅速

20142014年11月,亚太经济合作组织(APEC)第二十二次领导人非正式会议通过《北京反腐败宣言》。这是第一个由中国主导起草的国际性反腐败宣言。

2015 2015年4月,中国向全球公布“百名红通人员”名单。

2015年10月20日至21日,中美JLG反腐败工作组第10次会议在北京召开。中美之间虽未签署引渡条约,但借由早在2005年就成立的中美执法合作联合联络小组(JLG)反腐败工作组,中美反腐败和执法部门进行了富有成效的交流与合作。杨秀珠、黄玉荣、王国强等多起重点个案,都是由JLG实现突破的。

2016 2016年9月,G20杭州峰会批准通过《二十国集团反腐败追逃追赃高级原则》,确定以“零容忍、零漏洞、零障碍”为主要内容的反腐败追逃追赃十条原则,推动在华设立G20反腐败追逃追赃研究中心,这是第一个面向二十国集团成员国开展相关研究工作的机构。

2016年11月,我國与国际反腐败学院联合举办中国—东盟反腐败研讨班,这是我国首个区域反腐败合作项目,开辟了中国—东盟合作新领域,并推动了二十国集团杭州峰会成果向国际社会的延伸,展现了中国在反腐败领域的领导力和影响力。

中国和加拿大之间建立了司法执法合作磋商机制。2016年9月,中国和加拿大在磋商框架下还签署了《关于分享和返还被追缴资产的协定》,为跨境追赃搭建了合作机制。2016年以来,“百名红通人员”常征、巴连孝、曾子恒、蒋谦、李世乔等先后从加拿大归案。

2017 2017年5月,首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行,达成加强反腐败领域合作等多项共识,明确提出将“一带一路”建设成为“廉洁之路”。

2017年11月,在菲律宾举行的第20次中国—东盟领导人会议发表《中国—东盟全面加强反腐败有效合作联合声明》。这是中国—东盟领导人会议首次在反腐败领域发表联合声明,也是党的十九大后我国推动通过的首个反腐败国际合作文件。

2018 2018年1月,第二届中拉论坛第二届部长级会议通过《中国与拉共体成员国优先领域合作共同行动计划(2019—2021)》,明确双方扩大在《联合国反腐败公约》框架下的反腐败双边、多边合作以及在反走私、反洗钱、反逃税和非法资金流动领域的双边、多边合作。

2018年7月,金砖国家领导人第十次会晤在南非约翰内斯堡举行。与会领导人就加强反腐败国际合作达成重要共识并写入《金砖国家领导人约翰内斯堡宣言》。这是自2014年以来,金砖国家领导人会晤连续第五次将反腐败国际合作相关共识写入宣言。

2018年9月3日至4日,中非合作论坛北京峰会成功举办。与会中非国家领导人就加强反腐败国际合作达成重要共识并写入《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛—北京行动计划(2019—2021年)》。

2018年9月,中国与加勒比地区国家反腐败执法合作会议在格林纳达举行,加勒比地区11个国家高层代表出席会议,与中国围绕反腐败合作议题进行了深入探讨,并共同发表了《联合声明》,表示各方坚持对腐败零容忍,履行《联合国反腐败公约》等现有区域和国际反腐败承诺,秉持平等互利、尊重主权、合作共赢的原则,加强执法合作。这对于中国与加勒比地区国家的反腐败合作具有标志性意义。

截至2018年9月,中非合作论坛北京峰会成功举办期间,中国共与9个非洲国家缔结了双边刑事司法协助,与11个非洲国家缔结了双边引渡条约。此外,中央纪委国家监委(中央纪委监察部)还同南非、埃及、乌干达、博茨瓦纳的反腐败机构签署了谅解备忘录、合作意向书等4份合作协议。

党的十八大以来,中国加速推进追逃追赃条约网络建设,与26个国家进行了近60轮谈判,签署条约36项。截至2018年12月,中国已经与77个国家签署120项涉及追逃追赃的条约,初步建立覆盖全球各大洲主要国家的追逃追赃条约网络。中国与英国、澳大利亚、新西兰等国的双边执法合作机制均取得了积极进展。

百名红通人员名单