广州客家家庭方言代际传承研究

邹春燕

提 要 本文基于家庭语言规划的理论,从代际语言传承与变迁的角度,观察广州3个客家家庭语言的使用情况,分析客家方言在祖辈、父辈和孙辈之间发生的传承和变迁,以及影响这些语言实践的因素。作者通过半结构式的深度访谈、家庭拜访与观察、家庭对话录音和视频等方式收集数据,利用NLPIR软件对访谈内容进行语义分析,探索客家家庭语言实践背后的因素。研究发现:普通话和客家方言并用是这3个家庭共同的特点;客家方言的主要传承依靠祖辈,祖辈是否坚持和孙辈讲方言决定了客家方言在家庭里传承的力度。此外,影响客家方言传承的因素颇多,其中包括祖辈、父辈对方言价值认识不足,对客家人的身份认同主要基于血缘而非语言,还有跨民系的婚姻,父母对孩子的国际化期盼,等等。客家方言正面临着一场博弈:一方面,它在家庭中的语言交流功能退缩,影响到它的传承;另一方面,祖辈们仍然坚持与孙辈用客家方言进行交流,并通过带孙辈“回老家生活一段时间”,来强化方言的使用,让方言的传承得以延续。

关键词 客家方言;代际传承;家庭语言规划

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号 2096-1014(2019)02-0023-08

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20190202

Intergenerational Transmission of Hakka Dialect in Guangdong Hakka Families

Zou Chunyan

Abstract Using family language policy as the theoretical framework, this paper studies the language use (Putonghua, Hakka, and other dialects) among three Hakka families in Guangdong. From the perspective of inter-generational language transmission and maintenance, this paper analyzes the language use among grand-parent generation, parent generation and children generation in the domestic context and explores the factors affecting these language practices. The data collection methods include semi-structure in-depth interviews, family visits and observations, as well as audio and video recording of family dialogues. Through semantic analysis of interview transcript by using NLPIR, the findings show that combination of two language variants (Putonghua and Hakka) is the common feature of daily communication for these three families, and Hakka dialect acquisition of children varies from one family to another. The grand-parent generation provides a major Hakka dialect input and plays a significant role in determining the transmission of Hakka dialect in the family. Because of the declining communicative function of Hakka dialect in the family, language shift inevitably happens. However, with the grand-parent generation adherence to speaking Hakka with children, and bringing children “return to hometown” where Hakka dialect could be used beyond the family scope, Hakka dialect can still possibly be maintained.

Key words Hakka dialect; Intergenerational transmission; family language policy

客家是一個迁徙的民系,客家人散落在世界各地,顽强地生存、繁衍生息。历经多代数次不同的地域迁徙,客家人仍能“守其语言不变”(温昌衍2006),传承下来的客家话成为中国语言的“活化石”,在语言发展史上留下一段佳话。目前,客家是广东境内三大民系(广府、潮汕、客家)之一,客家方言也是广东三大方言(粤方言、客家方言、闽方言)之一。据《广东统计年鉴2010》,广东讲客家方言的人主要分布在粤东、粤北、粤西、粤中的纯客县或纯客镇(一个县或镇,如果95%以上的人讲客家方言,这个县或镇则被认为是纯客县或纯客镇)。改革开放以来,中国发生了大规模的人口迁徙,城镇化进程加快,社会变迁对语言使用有着巨大的影响。近50年来,广东地区的语言发生了重大变化(陆镜光,张振江2003),普通话历经曲折后开始普及,粤方言的分布和使用强势扩张,而闽方言、客家方言则相对萎缩。为探索客家方言能否在家庭代际之间获得传承,本文调查、研究广州3个客家家庭祖孙3代语言的使用,运用家庭语言规划理论,探索客家方言的代际传承与变迁及其影响因素。

一、文献回顾

(一)语言的传承与变迁

语言的传承是指一个社区的人集体沿用原有的一种或多种语言;语言的变迁指的是这个社区的人不再使用某一种语言而选择另外一种语言(Matiki 1996)。引起语言变迁的因素有很多,如双语社会、代际之间的语言转换、人口迁徙、经济和政治因素等。很多学者都做过相关的研究(于根元2009;李如龙2009,2017)。也有学者研究过福建龙岩客家地区儿童(石玉昌,郭晓云2017)和广西客家方言区青少年(黄南津,李金阳2017)的客家方言使用情况,结果不容乐观,就整体水平来看,呈下降趋势。家庭传承是客家话学习的最主要途径,而学校教育是普通话学习的最主要途径。值得玩味的是,他们发现,语言传承与受教育程度相关:母亲受教育程度越高,和孩子使用普通话就越多,使用客家话就越少。

(二)家庭语言规划

家庭语言规划,反映了家长的语言意识形态,也在更大程度上反映了整个社会的语言态度、意识形态及抚养方式(King et al. 2008)。家庭语言规划,和语言政策一样,由语言意识形态、语言实践和语言管理3部分组成(Spolsky 2004)。家庭语言意识形态是指家庭成员赋予某种语言何种价值,家庭语言实践指的是平时家庭成员间日常生活交流,也包括长期形成的家庭成员间相互交流的语言使用模式,反映出家庭代际交流中的社会文化变迁(张晓兰2017)。

在家庭外部,存在4种与家庭语言规划共生的语言或非语言因素:社会语言因素、社会文化因素、社会经济因素和社会政治因素。这些因素相互关联、相互作用。在家庭内部,家庭语言意识形态、语言实践及语言管理在父母背景、家庭环境、经济因素影响下相互作用。社会及家庭环境在父母语言意识形态形成过程中起到了关键性的作用,并在很大程度上决定了父母在语言管理方面的决策(Curdt-Christiansen 2018)。但另一方面,孩子的语言能动性,即孩子主动选择某种语言,也极大地影响了家庭的实际语言使用(李国芳,孙茁2017)。

(三)家庭语言的代际传承

在数代同堂的家庭,祖辈帮忙照顾学前儿童,孩子上学前接触最多的是祖父母或外祖父母,这种现象在某些族群很普遍。华人家庭的祖父母在孩子习得中文方面有潜移默化的影响(Curdt-Christiansen 2013)。过去的研究表明:即使生活在异乡,移民家庭的第一代(出生和成长在母国)通常都会和第二代讲母语,但随着语言变迁的发生,到了第三代他们就只讲所在国的通用语了(Fishman 1991)。这些研究大多都是关于移民家庭移民到美国、澳大利亚等英语国家所经历的语言变迁。方言在中国是否也会经历相似的语言变迁?第三代是否基本只会讲普通话而忘记方言?目前还没有确切的量化数据得出结论。汪卫红、张晓兰(2017)在中国武汉中产阶级某家庭所做的研究显示:受访的8个孩子,只有一个孩子习得了方言。在孩子的身份认同方面,父母强调孩子应会说普通话,认可自己的中国身份,而不是认可方言地区的身份。

(四)语言与身份认同

身份认同是人们对于“我是谁”的认知,是一种将人从职业、性别、知识、语言进行分类的认同方式(刘毓芸2016)。从语言的角度而言,说话者在社会文化层次构建自己社会身份的过程,不仅是一个认知自己是谁,也是一个不断选择,发现“我还可以是谁”的过程。人们可以选择说何种语言,或不说某种语言。例如少数民族的父母决定不和孩子讲母语,并不是因为他们不喜欢自己的语言,而是希望孩子有一个更好的将来(Kaufmann 2006)。“每个人都有权抛弃自己的过去,选择和塑造自己与过去的连续性或不连续性,所有这些都是自由的”(Fishman 1999:451)。生活在現代社会的少数民族群体,他们的语言大多会向强势族群的语言变迁,这是事实,虽然听起来不是那么的愉快(Paulston 1994:9)。那么,作为一种非常有特色的汉语方言,客家方言在家庭代际之间是如何传承或变迁的,如代际之间使用何种语言交流,部分使用方言还是全部使用方言?家庭成员赋予普通话、客家话或其他方言怎样的地位,如何进行家庭语言选择和管理?对于这些,目前还缺乏细致的观察描述和研究。基于上述,本文采取质性研究和民族志的研究方法,通过观察广州市3个客家家庭的语言使用情况,分析客家方言的代际传承与变迁,及其背后的社会、经济、文化因素。

二、数据收集

本文采取定性研究和民族志的方法来收集数据。通过访谈,了解受访家长的语言意识形态,以及他们如何看待自己的客家人身份。通过家庭拜访及参与家庭活动,进入他们的生活,观察家庭成员实际的语言使用情况,并录下家庭对话录音和视频,分析普通话、客家话及其他方言在家庭成员对话中所占的比例及背后的原因。

(一)研究对象——3个移居广州的客家家庭

根据移居广州的时间、家庭成员结构以及第二代婚姻的特点,本文选取了3个客家家庭参与本研究。具体情况见表1。

表1 参与本研究的3个客家家庭人口特征

家庭 父亲的年龄、职业、教育程度 母亲的年龄、职业、教育程度 祖父母一起生活的具体情况 孩子的名字 孩子的年龄 移居广州的时间 家庭居住环境

巫家 37岁

餐馆生意

中学 29岁

餐馆生意

中学 祖父母和父母一起经营餐饮生意,住在附近 佳欣

瑞瑞

琦琦 7岁

4岁

3岁 30年 巫家在校园经营餐馆,生活在一个客家小社区

王家 44岁

公务员

大学本科 38岁

大学老师

硕士 外祖父母自晨晨出生就一起生活 晨晨 8岁 11年 王家居住在广州市天河区的一个中高档楼盘

肖家 36岁

白领

大学本科 36岁

领事馆翻译

硕士 外祖父母(客家),祖父母(潮汕),轮流在家里居住 小七 4岁 14年 肖家居住在广州市黄埔区的一个城市花园小区

巫家第一代迁来广州已有30多年,改革开放后,他们为寻求经济上的发展,从老家广东梅州迁到广州。肖家和王家迁徙的主要原因是求学,这两家的第二代到广州来读大学并留在广州工作。这3个家庭第二代的婚姻各有其特点:巫家是客家与客家的结合;王家是客家与宁夏人的结合;肖家是广东两大民系的结合,潮汕男娶了客家女,也就是说家里有两种方言——潮汕话和客家话。

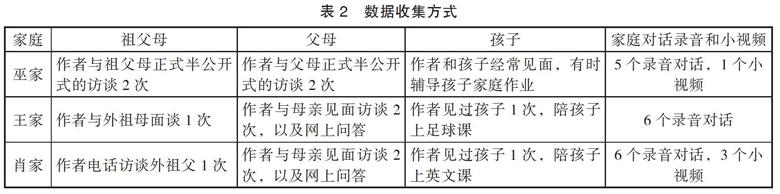

(二)数据收集方式——与祖父母、父母访谈,家庭观察,家庭对话录音、小视频

在接近3个月的时间里,作者分别访谈3个家庭的父母、祖父母1到2次,并与孩子接触,到家庭进行实地观察。巫家做生意的地方就在作者工作的学校,这有利于数据收集。作者对王家、肖家的母亲除了正式访谈外也经常和她们在网上聊天,讨论孩子们的语言发展。此外,作者还参与了孩子们的家庭作业辅导、英文辅导班、足球辅导班等。在此期间,家长们也发来家庭对话录音和小视频,录音场景包括家人吃饭,祖父母、父母陪孩子做游戏,孩子们之间做游戏和家长辅导功课等。详细数据见表2。

表2 数据收集方式

家庭 祖父母 父母 孩子 家庭对话录音和小视频

巫家 作者与祖父母正式半公开式的访谈2次 作者与父母正式半公开式的访谈2次 作者和孩子经常见面,有时辅导孩子家庭作业 5个录音对话,1个小视频

王家 作者与外祖母面谈1次 作者与母亲见面访谈2次,以及网上问答 作者见过孩子1次,陪孩子上足球课 6个录音对话

肖家 作者电话访谈外祖父1次 作者与母亲见面访谈2次,以及网上问答 作者见过孩子1次,陪孩子上英文课 6个录音对话,3个小视频

所有访谈录音均被转写成文字,利用NLPIR平台进行语义分析。NLPIR为自然语言处理与信息检索共享平台的英文缩写,是一个中文语义分析工具,包括网络抓取、正文提取、中英文分词、词性标注、实体抽取、文本分类、情感分析、语义深度扩展、繁简编码转换、自动注音、文本聚类等功能(钱冬明2018)。本文主要利用新词发现和关键词提取这两个功能,来分析访谈文本。家庭对话和家庭视频则以句子为单位,标记为客家话、普通话或其他,分析各自所占比例。

三、研究发现

(一)家庭语言——双言并存

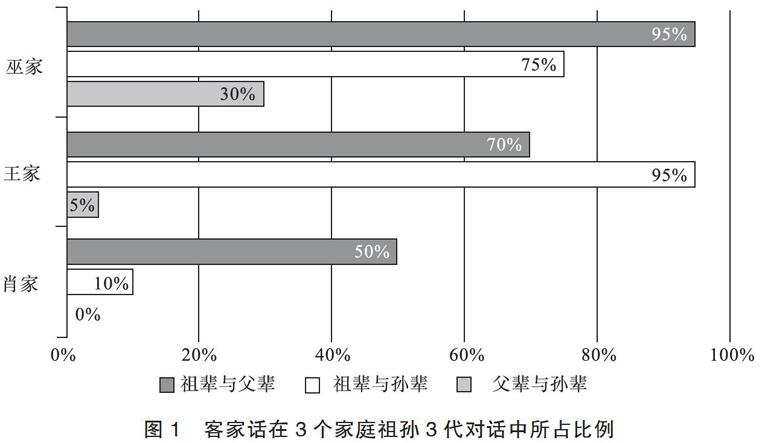

分析访谈和家庭对话录音、视频数据,可以看出,这3个家庭是普通话和客家话双言并存,祖辈和父辈主要使用客家话交流,父辈和孙辈大多数情况下使用普通话交流。在王家和肖家这两个跨民系婚姻的家庭,父辈和孙辈甚至将近百分之百用普通话交流。这个发现也符合Fishman(1991)提到的代际语言变迁,第一代和第二代还是会讲母语,可是第三代情况各异。在受访的3个家庭里,孩子习得客家方言的程度很不一样,具体见表3。

表3 3个受访家庭孩子的语言情况

语言 巫家 佳欣 王家 晨晨 肖家 小七

普通话 流利:

佳欣和爸爸妈妈大部分时间讲普通话,和弟弟妹妹讲普通话 流利:

晨晨和爸爸妈妈用普通话交流 流利:

小七和爸爸妈妈、外祖父母全用普通话交流

客家话 会听也会说:

佳欣和祖父母讲客家话,爸爸妈妈跟她讲客家话,她用普通话回应 流利:

晨晨和外祖父母讲客家话,能够在普通话和客家话之间准确转换 一句方言都不会说:

小七能听懂简单的潮汕话,客家话听不懂,会简单英文对话

(二)祖辈提供主要的方言输入

在这3个家庭里,祖辈提供了主要的方言输入。有调查显示,中国女性的劳动参与率高达70%,位居世界第一位(U.S. Bureau of Labor Statistics and International Labour Office 2010)。如此高的劳动参与率导致母亲没有太多时间陪伴学龄前儿童,祖辈成了孩子学前的主要照顾者,因此祖辈提供了大量的语言输入。这个发现也符合此前提到的Clyne(1982)的结论:代际家庭的语言生态相对核心家庭更丰富。

巫家生活在一个客家话小社区,祖父母在餐馆里帮工,邻居都是他们的老乡客家人。孩子佳欣在一个客家话小社区成长,自然习得客家话。王家的孩子晨晨,由于从小和讲客家话的外祖父母长大,也可以讲一口流利的客家话。家庭是晨晨习得客家方言的主要场所。肖家情况有些特殊,肖家的外祖父母都是大学退休教师,文化程度高,虽是客家人但考虑到女婿听不懂客家话,所以在家里不讲客家话,只讲普通话,以至孩子不会听也不会讲客家话。肖家的祖父母是潮汕人,和儿子相互只讲潮汕话,虽住家里的时间不多,但对孩子语言有影响,目前孩子听得懂少量的潮汕话。

(三)父辈主要使用普通话和孩子交流

这3个家庭的第二代(父辈),主要使用普通话与孩子们交流,客家话所占比例少。具体数据见图1。在父母、孩子这3人组成的核心家庭里,普通话是他们主要的交流语言。方言在核心家庭的使用频率、范围大大地缩小了。在问及为什么不和孩子讲客家话的时候,巫家的父母反映,即使父母用客家话提问,孩子也用普通话回应,慢慢地,父母也迁就孩子主要讲普通话了。这个现象符合Clyne(2003:34)的研究:小孩去读小学或幼儿园之后,他们的语言会有一个剧烈的改变。由于学校和同伴的影响,孩子上学回来之后,再也不愿说方言,即使家长用方言提问,孩子也用学校里使用的语言来回答。另外两个家庭父母从恋爱、结婚到孩子出生都是讲普通话。

图1 客家话在3个家庭祖孙3代对话中所占比例

四、讨論——家庭语言实践背后原因分析

(一)家长心目中的语言地位影响家庭语言的选择与管理

“语言的地位与语言的传承正相关”(Finocchiaro 2004:107)。在任何双语或多语社会,不同的语言都有不同的社会地位,语言意识形态建构在社会经济价值、政治力量、历史角色和社会使用等方面之上(Curdt-Christiansen 2018)。用NLPIR平台对访谈语料进行语义分析,平台显示了两个“新词发现”:“希望孩子”及“用普通话回答”。母亲与孩子主要使用普通话交流,高度重视孩子的英语学习,例如王家和肖家母亲每天晚上监督、陪伴孩子学英语。“没什么”“遗传”是NLPIR语义分析得出的两个关键词,对照访谈语料可以发现,母亲们对于孩子是否会讲客家话觉得“没什么”。另外,家长对语言学习的认识还有一定的误区,认为客家话是客家人骨子里就会的,即祖宗“遗传”的,不需要刻意去学(详见访谈记录)。客家方言被认为无太多的经济和社会价值,巫家母亲就认为学客家话并不能够帮助孩子与外省人交流。

以下是访谈片段。

作者与3个家庭母亲访谈片段1

巫家母亲:你说你像我们现在去湖南、湖北啊,你跟他讲客家话,那人家听得懂说什么?

王家母亲:现在就希望他英语能转码好。他现在三年级英语培训班里面虽然老师不是外教,但是氛围挺好了,他每天坚持读嘛。我9点钟设闹钟嘛,该读读英语了,他就拿去读了。

肖家母亲:英语我觉得要培养兴趣,因为我从小我觉得(学)英语就是要有兴趣才会学得比较好。所以有条件,就送他去上外教(英语)课了。

作者与3个家庭母亲访谈片段2

与巫家母亲的访谈

作者:那万一孩子长大了,不会说客家话呢?

巫家母亲:本来就是有那个祖宗啊那遗传的嘛!她两样都会,只不过客家话她是比较少说。对呀,客家话这个都没用。我们本来就是客家人了,干吗还要学习这个。

与肖家母亲的访谈(网络)

作者:Elena,你会希望你的孩子学会你的母语吗?(Elena是其英文名。)

肖家母亲:会啊,毕竟那是我的母语。而且我一直都觉得她自然就会。因为妈妈的爸爸一方就是那个血缘(孩子会继承血缘及语言),我就是这样觉得。

母亲们赋予普通话和英语很高的社会交流、经济价值,而客家方言则被认为“学了没什么用”。这种显性的语言意识形态和她们的家庭语言选择、管理基本一致。正如Curdt-Christiansen(2016:707)指出的,“当照顾者在日常生活中刻意/无意地进行语言选择时,他们倾向于使用更广泛的交际语言时,获得母语的机会可能会大大减少。当这种情况发生时,语言的变迁就不可避免了”。

(二)跨民系婚姻是父辈放弃客家方言的客观原因

跨民系的婚姻也是父辈放弃客家方言的一个主要客观原因。Clyne和Kipp(1997:463)的研究表明:对少数族群而言,与族外通婚的后裔比族内婚者的语言变迁概率要高得多。在台湾,Jan et al.(2016)对25~27(N=661)岁的客家后裔年轻人进行调查研究,发现影响客家方言习得的显著相关因素是异族通婚和非纯客镇。异族通婚指的是他们的父母有一方嫁或娶的不是客家人;非纯客镇指的是他们居住的地方不是纯客镇。受访的这3个家庭都典型地反映了文献的情况:王家和肖家,因为母亲嫁的都不再是客家人,在她们的核心家庭里,普通话才是通用语。作者采访肖家外祖父的时候,他谈到自己不在女儿的家庭里说客家话的主要原因是考虑到女婿是汕头人,讲客家话女婿听不懂,因而在女儿家住的时候,肖家外祖父母都自动选择了讲普通话。跨民系婚姻使得客家方言在核心家庭里变成一种低效沟通的语言,家庭里的“主导语言”被普通话取代。由于交流功能的退缩,客家方言不可避免地“被放弃”。

(三)在客家人身份认同上,血缘高于语言

不论是国家层面、民族层面或者家庭层面,身份认同都会影响语言的选择或管理。客家方言得以流传,正是借助客家先人立下的“不会说客家话的人不被承认为客家人”的古训。然而如今,这种观念正在悄悄地发生变化。通过对访谈内容进行语义分析发现,“客家人、小孩、客家、客家话”均为访谈里的关键词,祖辈对客家人的身份认同取决于小孩的血缘关系,而不是小孩会不会讲客家话(详见访谈记录)。例如巫家祖父认为自己的女儿嫁给了江苏人,他的外孙女就不再是客家人了;巫家祖母认为孙女不会讲客家话也没有关系,她是否是客家人由其血缘决定。因而,孙辈的客家方言学习也就被忽略了。这样的宗族观念与教育程度无关,巫家祖母和肖家外祖父(大学教授)的教育程度相差很远,可是在血缘认同这一点上极其相似。

语言忠诚指的是人们对于语言的态度及为维护本族语做出的努力,大致可体现在3个维度:血缘/民族认同、文化认同和国家认同。对于血缘和文化的认同程度直接决定着人们对母语的忠诚程度(王春辉2018),但血緣/民族认同并不依赖于对母语的忠诚。换句话说,客家人认可自己的族群身份并不等于他们会高度忠诚于客家方言。客家第二代在进行家庭语言选择和管理时,已做出和自己语言意识形态冲突的选择(Curdt-Christiansen 2016)。例如肖家母亲Elena,她在访谈中表示希望孩子可以习得客家话——她的母语,可是她从来没有和孩子讲过一句客家话,相反,她几乎每天晚上陪孩子学英语,培养孩子学外语的兴趣。

作者与3个家庭祖辈访谈片段

与巫家祖母

作者:您会不会担心说他将来不会讲客家话?

巫家祖母:反正普通话也行啊,普通话也在全国通用,是吧。

作者:可是如果孩子不会讲客家话的话,您还会觉得他是客家人吗?

巫家祖母:随便了,血缘的问题。

与肖家外祖父

作者:那比如说一个孩子他长大了,可是他又不会讲客家话,你觉得他还是客家人吗?

肖家外祖父:是啊。那骨子里就是啊。不过,我觉得她可能更认同自己是汕头人多一点吧(肖家的女婿是汕头人)。

(四)语言环境在很大程度上影响方言的传承

“老家”“祭祖”“回去”这3个关键词是通过NLPIR分析作者与祖辈的访谈资料得来。被访者持有一种强烈的宗族观念。每年放假期间,受访的3个家庭都会接孩子回老家生活一段时间。回到老家,孩子们有大量的机会接触到方言,这为方言的习得创造了语言环境。此时,客家方言不再是一种只能在家庭里和祖父母、外祖父母交流的语言,其语言适用范围扩大,语言交际功能增强。

同样的,由于缺乏方言环境,这3个家庭的孩子都不会讲粤语。在问及家里的电视播放节目,或者孩子在电子设备上玩游戏接触的语言时,家长们的回答都是普通话或者英语。王家外祖母在访谈中也说,现在的孩子看电视,几乎不看粤语节目。

五、结 语

本文通过观察广州3个客家家庭的家庭语言使用情况,分析影响语言实践的因素。祖辈、父辈赋予语言的地位和价值,客家人身份认同方式,跨民系的婚姻以及缺乏使用客家方言的社區环境是影响客家方言在家庭传承和变迁的主要因素。父母赋予普通话、英语很高的社会、经济价值,而客家方言价值被忽略,这样的语言意识形态影响了他们的家庭语言实践和管理。虽然父母们都认同自己的客家人身份,可是在具体的语言实践当中,却没有强烈的愿望和语言实践促进孩子习得客家方言。祖辈们成了方言传承的关键因素,祖父母是否坚持和孙辈讲客家方言决定了客家方言是否可以在第三代得到传承。此外,如果我们用更长远的目光来看待方言的代际传承,祖父母是孩子们在家庭甚至社区里的唯一方言对话者,也就是说,方言的使用有可能随着祖辈的生命消逝而终结(Finocchiaro 2004)。Curdt-Christiansen(2018)的家庭语言模型清晰地阐释了在家庭外部社会语言、经济、文化、政治因素和家庭内部父母背景(尤其是父母自身语言学习的经历)、经济条件、家庭生活环境因素的共同影响下,家庭语言意识形态、语言实践、语言管理三者互相作用、影响。本文的观察研究基本符合该家庭语言模型。但必须指出的是,在华人社区,尤其在中国大陆,祖父母作为儿童学前照顾者这种非常普遍的抚养方式,也需纳入家庭语言规划的范畴来考虑儿童的语言发展规划。

参考文献

广东省统计局,国家统计局广东调查总队 2010 《广东统计年鉴2010》,http://www.yearbookchina.com/index.aspx。

黄南津,李金阳 2017 《普通话的推广与客家方言的传承——基于广西客家方言使用情况调查》,《玉林师范学院学报》第1期。

李国芳,孙 茁 2017 《加拿大华人家庭语言政策类型及成因》,《语言战略研究》第6期。

李如龙 2009 《濒危方言漫议》,《南方语言学》第一辑,广州:暨南大学出版社。

李如龙 2017 《现代汉语方言的萎缩和对策研究》,《语言战略研究》第4期。

刘毓芸 2016 《身份认同为什么应该被经济学家所重视?——读〈身份与暴力〉》,http://www.sohu.com/a/117622126_4652122016-10-30。

陆镜光,张振江 2003 《近五十年来广东地区语言变迁大势》,《中国社会语言学》第1期。

钱冬明 2018 《NLPIR——文本分析工具》,微信公众号“数字学习工具”,10月24日。

石玉昌,郭晓云 2017 《客家方言传承存在的问题与建议——基于龙岩市部分客家在学儿童的实证分析》,《西华大学学报》第1期。

汪卫红,张晓兰 2017 《中国儿童语言培养的家庭语言规划研究:以城市中产阶级为例》,《语言战略研究》第6期。

王春辉 2018 《语言忠诚论》,《语言战略研究》第3期。

温昌衍 2006 《客家方言》,广州:华南理工大学出版社。

于根元 2009 《推广普通话60年》,《语言文字应用》第4期。

张晓兰 2017 《栏目引语:家庭语言政策研究之过去、现在与未来》,《语言战略研究》第6期。

Clyne, M. 1982. Multilingual Australia. Melbourne: River Seine.

Clyne, M. 2003. Dynamics of Language Contact. Cambridge: Cambridge University Press.

Clyne, M. and S. Kipp. 1997. Language maintenance and language shift: Community languages in Australia 1996. People Place 5(4), 19–27.

Curdt-Christiansen, X. L. 2013. Implicit learning and imperceptible influence: Syncretic literacy of multilingual Chinese children. Journal of Early Childhood Literacy 13(3), 348–370.

Curdt-Christiansen, X. L. 2016. Conflicting language ideologies and contradictory language practices in Singaporean multilingual families. Journal of Multilingual and Multicultural Development 37(7), 694–709.

Curdt-Christiansen, X. L. 2018. Family Language Policy, in the Oxford Handbook of Language Policy and Planning (Tollefson, J. W. & Pérez-Millans, M. eds.). Oxford: Oxford University Press.

Finocchiaro, C. M. 2004. Language maintenance and shift of a three-generation Italian family in three generation countries. Doctoral dissertation, University of Melbourne, Australia.

Fishman, J. A. 1991. Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundation of Assistance to Threatened Languages. Clevedon (England) & Philadelphia: Multilingual Matters.

Fishman, J. A. 1999. Concluding comments. In J. A. Fishman (ed.), Handbook of Language & Ethnic Identity. New York: Oxford University Press.

Jan, J., P. Kuan, and A. Lomeli. 2016. Social context, parental exogamy and Hakka language retention in Taiwan. Journal of Multilingual and Multicultural Development 37(8), 794–804.

Kaufmann, G. 2006. Language Maintenance and Reversing Language Shift. In Ulrich Ammon, Norbert Dittmar, Klaus Mattheier and Peter Trudgill (eds.), Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

King, K. A., L. Folge, and A. Logan-Terry. 2008. Family language policy. Language and Linguistics Compass 2(5), 907–922.

Matiki, Alfred. J. I. 1996. Language shift and maintenance: Social determinants of linguistic change among the Lomwe people. Journal of Humanities 10 & 11, 1–25.

Paulston, C. B. 1994. Linguistic Minorities in Multilingual Settings: Implications for Language Policies. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

U. S. Bureau of Labor Statistics and International Labour Office. 2010. Charting International Labor Comparisons. https://www.bls.gov.

Spolsky, B. 2004. Language Policy. Cambridge: Cambridge University Press.