青少年学生遭受校园排斥的结构与测量

张 野,苑 波,张珊珊

(沈阳师范大学 教育科学学院,辽宁 沈阳 110034)

校园欺凌是世界各国青少年普遍存在的负性社会行为[1-3]。近年来,我国多个省份的中小学校频繁发生校园欺凌事件,产生了不良影响,引发了社会各界的广泛关注。党中央、国务院对此高度重视,李克强在2016年6月专门做出批示,指出“校园应是最阳光、最安全的地方。校园暴力频发,不仅伤害未成年人身心健康,也冲击社会道德底线。教育部要会同相关方面多措并举,特别是要完善法律法规、加强对学生的法制教育,坚决遏制漠视人的尊严与生命的行为”。时任国务院副总理刘延东也多次批示要求加强校园欺凌的预防和治理,坚决遏制伤害未成年人身心健康的行为。为有效遏制校园欺凌事件的发生,国家有关部门经过为期近两年的全国部分省份实地调研与反复酝酿,最终经由教育部、中央综治办、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部、司法部、人力资源和社会保障部、共青团中央、全国妇联、中国残联等11个部门于2017年11月联合印发了《加强中小学生欺凌综合治理方案》[4]。该方案在国家政府层面上首次对欺凌进行了概念界定,并提出了多项欺凌治理措施。在此基础上,方案重点指明了未来几年的工作方向,即要“防、治”结合,及时查找可能发生欺凌事件的苗头迹象,做好早期预警工作,查找欺凌的真正根源。

一些研究资料显示,欺凌事件发生前,被欺凌者大都不同程度地、长期或短期地处于社会排斥状态。美国学者Leary等人在分析了15起社会恶性案件后认为,各种形式的社会排斥是造成凶手作案的重要影响因素[5]。社会排斥(social exclusion)是一个跨学科概念,最初表现为不同社会群体在经济、政治、福利制度等多个方面面对的困境状态。20世纪90年代以来,基于社会人际关系背景下的社会排斥研究逐渐受到心理与教育研究者的关注。作为最早涉足该领域的研究团队之一,Baumeister和Leary认为,渴望归属于某一社会群体并进而保持积极、稳定的社会联系是人们最基本、最普遍的需求之一,当个体归属感受到威胁而无法满足时便会处于排斥状态,并可能产生严重后果[6]。欺凌不同于同伴日常间的打闹嬉戏,它属于一种蓄意或恶意攻击行为,其发生必然经历一个心理与行为的发展过程,其中,彼此间的心理排斥极可能是欺凌发生的重要前提和动因。此外,我们在学校日常观察中发现,社会排斥不仅是欺凌事件发生的前置条件,其本身包含的部分内容也是欺凌的具体表现形式[7][8]。与强调肢体、语言等显性行为表现的欺凌相比,排斥还包含着拒绝、忽视、孤立、差别对待等内容,其内涵更为广泛,表现形式更加隐蔽,不易被他人觉察,对个体造成的心理伤害也更为严重和持久。已有研究发现,在社会排斥情境下,被排斥者会体验到痛苦、愤怒、悲伤等消极情绪[9-11],出现自尊水平降低及归属感丧失等问题[12],导致敌意攻击行为[13]或社会退缩行为[14]的发生。本研究提出的校园排斥即指发生在校园范围内的社会排斥,具体指学生在校园生活中被他人或其他团体拒绝或忽视,难以建立和保持正常的人际关系,致使其归属需求和关系需求受到阻碍的现象和过程[15]。

发展心理学认为,11、12岁到17、18岁被称作青少年阶段,该阶段是个体社会化发展的重要时期。在看似平静的外表下,处于该年龄阶段学生的生理和心理发展均经历着翻天覆地的变化,进而对其社会性发展造成较大影响。学校是学生社会化发展的重要场所,同伴间的交往方式和交往质量在很大程度上影响着学生的心理健康和学业发展。就校园排斥现象而言,心理学可以采用多种方法开展实证研究,其中,问卷调查法是最便捷、最重要的研究方法之一,该方法可以在较短时间内对各类群体开展大样本调查,进行校园排斥的各种差异性比较。目前,国内现有校园排斥问卷针对的对象群体只有大学生[16]和3-6年级小学生[17],尚未涉及青少年群体。学界亟待探究出青少年群体校园排斥包含的内容与结构,编制出一套适合中国文化的青少年学生遭受校园排斥状况的测评工具,尽快对该年龄群体校园排斥的现状进行综合了解,对不同地区、不同层次中小学生的校园被排斥状况进行比较,探讨校园排斥的产生机制,找到并实施有效的校园排斥预防与干预措施,建设好中小学校健康校园。

一、研究方法

(一)研究对象

1.访谈

随机抽取27名学生作为访谈对象。男生13人,女生14人;五年级学生8人,六年级学生6人,初一年级学生9人,高一年级学生4人;年龄11-15岁,平均年龄12.78岁。

2.初测

选取某小学、初中、高中各1所,以班级为单位,按照年级取样,共回收有效问卷469份,有效率92.50%。其中,五年级学生79人,六年级学生61人,初一年级学生137人,高一年级学生99人;年龄9-16岁,平均年龄13.01岁。

3.正式施测

选取小学、初中、高中各1所,以班级为单位,采用初步编制的青少年学生遭受校园排斥感知问卷对1610名学生进行施测,回收有效问卷1432份,有效率88.94%。男生665人,女生767人;五年级学生220人,六年级学生231人,初一年级学生245人,初二年级学生273人,高一年级学生272人,高二年级学生199人。将施测数据随机分为样本A(n=692)和样本 B(n=740)。研究对样本 A进行探索性因素分析,对样本B进行验证性因素分析。

(二)研究程序

1.问卷初始项目的编制

研究搜集、整理国内外校园排斥的有关文献并进行深入分析,在此基础上,结合为期8周的中小学班级观察,编制出校园排斥访谈提纲。依据该提纲,对27名青少年学生进行半结构化访谈。通过对访谈结果的分析、整理与编码,结合以往文献综述及相关联问卷条目的分析,编制出26个青少年遭受校园排斥问卷的初始项目,并请有关专家对问卷内容的可读性与适宜性进行检验和修改,形成了包含20个项目的问卷第二版。

2.项目分析和青少年遭受校园排斥的结构探索

使用《青少年遭受校园排斥问卷》(第二版)对初测样本(n=469)进行测查,采用Spss22.0统计软件对数据进行项目分析。研究中所有项目极差值检验均显著,经矫正的题总相关值均高于0.30,保留所有项目。

采用第三版问卷对大样本进行施测,并针对划分出来的样本A的数据(n=692)进行探索性因素分析,将因素载荷低于0.30的项目、在2个或2个以上因子的载荷值较为接近的项目删除。研究共删除了3个项目,探究出青少年遭受校园排斥的初始结构,形成了包含17个项目的问卷第三版。

3.青少年遭受校园排斥的结构验证

使用《青少年遭受校园排斥问卷》(第三版)对正式施测获得的样本B(n=740)的数据进行验证性因素分析,检验数据与模型的拟合程度,对青少年遭受校园排斥问卷的结构模型进行修正,确立最终结构及包含项目。

4.问卷的信度、效度分析

采用Spss22.0统计软件对样本B的数据进行信、效度检验,具体包括内部一致性信度、分半信度、内容效度及结构效度。

(三)施测过程与统计分析

研究首先对3名心理学专业研究生进行测量及指导语等方面的集体培训,然后请他们担任主试,以班级为单位,对小学高年级、初中及高中学生按照小样本及大样本两个环节先后进行团体施测。问卷测量采取现场作答方式,回答完毕当场统一回收并对回收后的问卷进行统一编码及数据录入。

使用Spss22.0进行项目分析和探索性因素分析;使用Amos22.0对数据进行验证性因素分析。检验水准a=0.05。

二、研究结果

(一)问卷初始项目的获得

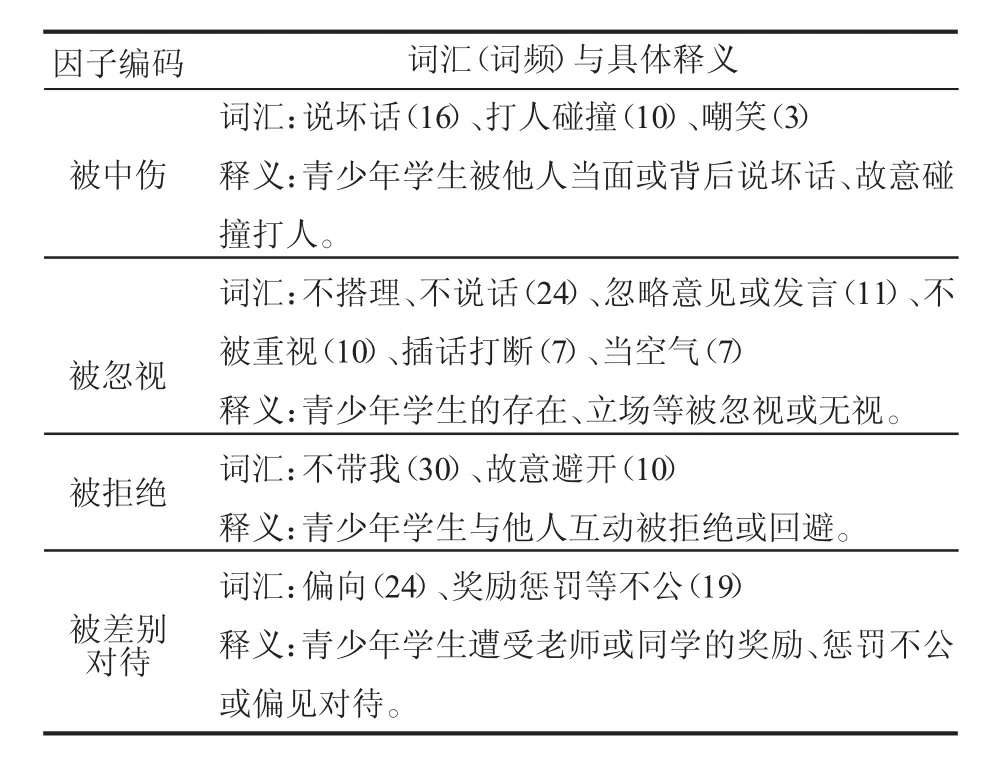

1.青少年校园排斥行为因子描述词汇的编码与释义

通过对青少年的半结构化访谈,收集有关青少年校园排斥因子描述的具体词汇,剔除与本研究不符、频率出现较低的词汇,并将剩余词汇按词义相近进行归类编码,共提取出“被中伤、被忽视、被拒绝、被差别对待”4种因子成分,然后对其赋予具体解释,结果见表1。

表1 青少年校园排斥因子描述词汇的编码与释义

2.初始项目内容的专家评定

根据4个因子的具体内涵,结合文献综述、校园观察及访谈过程中访谈对象的关于排斥内容的具体表述,本研究针对每个因子分别编制了6个或7个项目,最终获得了由26个项目组成的青少年遭受校园排斥的初始问卷。此后,邀请课题研究团队中的6名研究生、团队外从事心理学研究的3位教授及3名具有10年以上工作经验的中小学一线教师对项目内容的可读性、适宜性和合理性进行评定,最终删除了6个不合理项目,并对部分项目的表述进行了修改,对剩余的20个项目重新编排,形成了《青少年遭受校园排斥问卷》(第二版)。

(二)项目分析

1.高分组与低分组

对小样本初测收集到的数据按照总分由高到低的顺序进行排列,取排在前27%的数据为高分组,后27%的数据为低分组。采用独立样本t检验对2组数据进行比较分析。结果表明,所有项目在高分组和低分组间的差异均显著,保留所有项目。

2.项目与总分及其所属因子的相关度

对青少年校园被排斥问卷的各项目得分与问卷总分进行比较。结果表明,青少年校园被排斥问卷中的所有项目与问卷总分的相关系数均大于0.30,建议保留所有项目。

(三)探索性因素分析与验证性因素分析

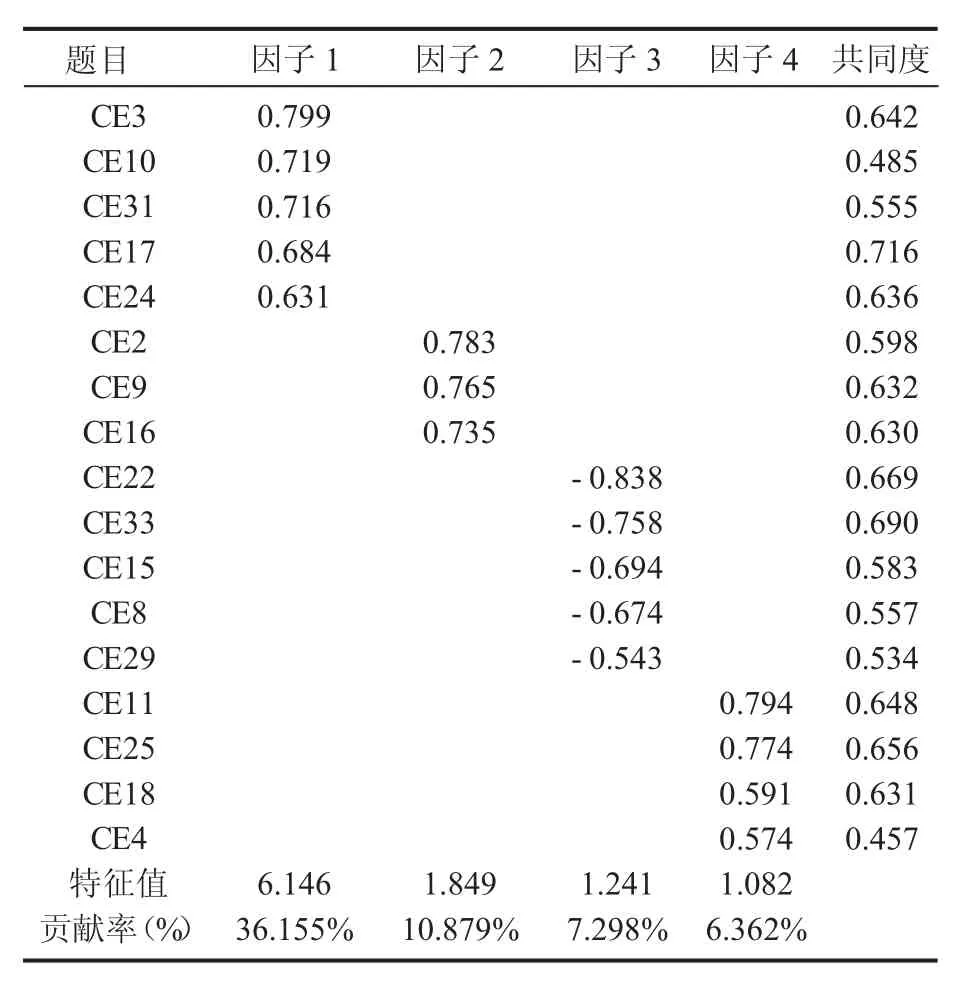

1.探索性因素分析

研究采用主成分分析法及斜交转轴法,对样本A数据进行探索性因素分析。KMO=0.926,Bartlett球形检验的值卡方值为5587.423(df=190,P〈0.001),表明样本数据适合做因素分析,探索性因素分析的结果发现共有4个因子的特征值大于1。研究首先删除因素负荷值小于0.30的项目,然后删除在2个或2个以上因子的载荷值较为接近的项目以及归类不清的项目。共有3个项目(项目1、23和30)因为达不到要求而被删除,保留了17个项目。研究对余下项目数据再次进行探索性因素分析,KMO=0.911,Bartlett球形检验的值卡方值为 4 400.313(df=136,P〈0.001),提取出的特征值大于1的4个因子的累积贡献率为60.69%,标准化因素载荷值在0.543至0.838之间(见表2),表明因素分析得到的模型较为理想。研究根据各因子所含项目的内容含义对其进行命名,4个因子分别被命名为被中伤、被忽视、被拒绝、被差别对待。根据表2中各个因素的变异值大小可知,在青少年遭受校园排斥问卷结构中,“被中伤”因子最为重要,其次较为重要的是被忽视”与“被拒绝”两个因子,最后是“被差别对待”因子。笔者将最终剩余的17个项目进行重新编排顺序,形成青少年遭受校园排斥问卷(正式版)。

表2 青少年校园被排斥问卷因素分析结果(n=692)

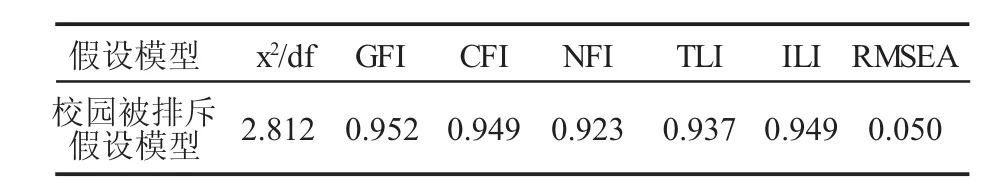

2.验证性因素分析

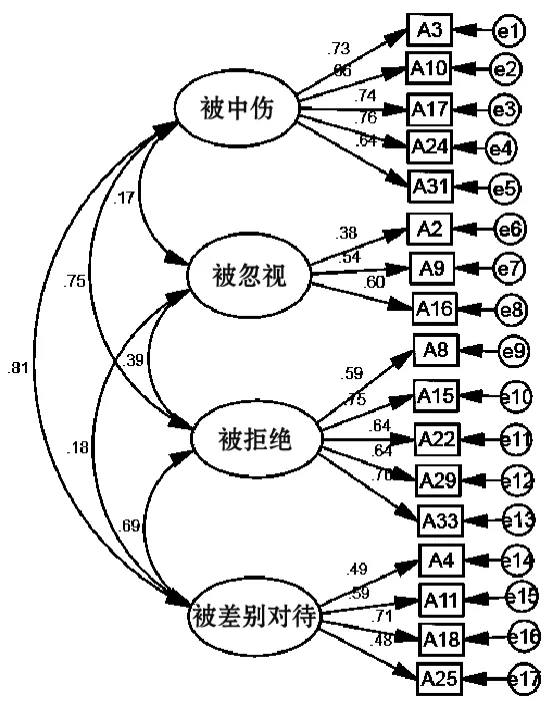

采用Amos22.0软件,使用样本B,对探索后得到的青少年遭受校园排斥的结构进行验证性因素分析,进一步检验通过探索性因素分析获得的测评结构是否合理,具体拟合指标结果见表3。从表3可见,验证性因素分析结构模型的各项拟合指标都达到较为理想的水平,表明研究得出的青少年遭受校园排斥的测评结构模型的合理性。青少年遭受校园排斥的结构模型及所含项目情况见图1。

表3 青少年遭受校园排斥问卷的验证性因素分析拟合指数(n=740)

图1 青少年遭受校园排斥问卷的结构模型

3.问卷的信度、效度检验分析

(1)信度检验分析

信度检验方面,研究采用使用样本B考察问卷总分及4个因子得分的内部一致性信度和分半信度,具体结果见表4。由表4可见,问卷的各项信度指标均较为理想。

表4 青少年遭受校园排斥问卷的信度系数结果(n=740)

(2)效度检验分析

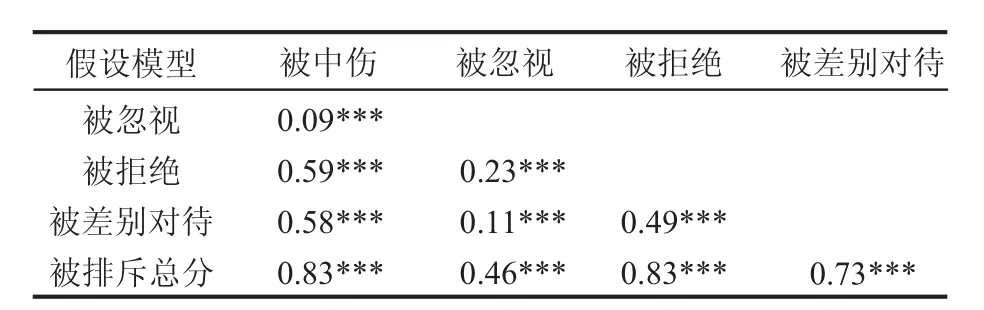

首先,在问卷初始项目编制过程中,研究邀请从事青少年社会化发展研究的心理学教授、研究生、中小学一线教师及青少年学生对问卷内容的可读性与适宜性进行鉴定与修改,确保问卷各项目表述内容的一致性,保证问卷的内容效度。其次,研究进一步检验了问卷所含4个因子的得分与问卷总分间的相关关系(结果见表5)。从表5可见,问卷各因子得分与问卷总分均呈显著正相关,且4个因子之间呈中低水平的显著正相关,表明4个因子与总问卷之间既相互独立,又存在一定的内在联系,也表明问卷具有较好的内容效度。最后,研究进行的探索性因素分析和验证性因素分析的结果表明,问卷具有较好的构想效度。

表5 青少年遭受校园排斥问卷各因子分与问卷总分间的相关系数

三、讨论

(一)青少年校园被排斥的结构及各因素的内涵

探索性因素分析和验证性因素分析结果表明,青少年遭受校园排斥问卷由被中伤、被忽视、被拒绝、被差别对待等4个因子构成。该问卷的因子构成与课题组此前编制的“3-6年级小学生校园排斥的心理感知问卷”一致,表明儿童青少年遭受的校园排斥具有共同的本质内容。但是,由于青少年阶段的心理发展与社会性发展与3-6年级儿童有较大变化,虽然小学高年级儿童已进入青少年阶段,但随着儿童年龄的不断增长,尤其是认知发展水平与社交交往方式的发展变化,中学阶段学生遭受的校园排斥与小学儿童相比在具体内容上必然会有新的变化,因此,本研究的问卷项目涉及到校园排斥行为表现也契合青少年学生的实际特征。

具体说来,青少年遭受校园排斥问卷各因子的内涵如下。被中伤是指青少年受到来自其他同学或团体的言语伤害(当面或背后进行嘲笑、起绰号、说缺点、骂人等)或行为伤害(推、撞、踢、打、拿自己东西等)的现象,如“有些同学会故意推搡或踢打我”;被忽视是指青少年知觉到自身或者自己说的话、做的事被其他人故意忽略、有意漏掉或遗忘,不受他人重视的现象,如“我觉得我总是得不到别人的关注”;被拒绝是指在校园的学习生活中,青少年想与其他同学交朋友、一起参加活动或游戏时,其他人明确表示不愿意、不接纳或故意躲避的意愿或行为,如“我感觉其他同学聊天时会故意回避我”;被差别对待是指青少年知觉到其他人对自己的奖励或惩罚不公平,其意见取纳或待遇分配更偏向他人的现象,如“和别人争吵时,即使我有理,老师或同学也会向着对方说话”。

此外,从青少年遭受校园排斥的感受程度上,4个因子的重要性也有所差异。根据探索性因素分析中计算的各因子的变异值可发现,“被中伤”因子处于所有因素的核心地位,其次重要的是“被忽视”与“被拒绝”两个因子,最后是“被差别对待”因子。《加强中小学生欺凌综合治理方案》指出,欺凌是一方(个体或群体)单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺负、侮辱,造成另一方(个体或群体)身体伤害、财产损失或精神损害等的事件。本研究发现,青少年遭受校园排斥问卷中的“被中伤”因子与欺凌行为具有共同的行为表现,但是,欺凌包括的行为多是容易被观测到的显性行为,而校园排斥行为(如忽视)还包含着较为隐蔽的行为[13],极少受到教师和其他同学的关注,其对青少年的心理伤害也更为持久。

(二)青少年遭受校园排斥问卷的信度与效度

研究编制的青少年遭受校园排斥问卷经过了严格的心理测量学分析。研究采用了内部一致性信度和分半信度作为问卷的信度指标。数据结果显示,青少年遭受校园排斥问卷的信度指标良好,达到了测量学标准。此外,研究采用主观评定法修订问卷的内容效度,对各因子包含的项目进行筛选,通过专家评定和小组讨论等方式确保了问卷各个项目内容简明扼要、语义明确。同时,研究对问卷的4个因子得分与问卷总分间的相关性进行了分析,进一步保证了问卷的内容效度。此外,探索性因素分析和验证性因素分析也确保了问卷具有较好的结构效度。研究编制的青少年遭受校园排斥问卷可以作为测查青少年在校园生活和学习过程中遭受校园排斥状况的有效评估工具。

四、结论

1.青少年遭受校园排斥的测评结构由被中伤、被忽视、被拒绝和被差别对待等4个因子构成。

2.研究编制的青少年遭受校园排斥问卷具有良好的信度和效度,可作为青少年遭受校园排斥状况的有效测评工具。