北京市流动人口的社区选择及居留意愿研究*

刘媛媛 李庭竹 刘 冉

(首都师范大学资源环境与旅游学院,北京 100048)

0 引 言

伴随着我国城镇化进程的快速推进,流动人口大量涌入特大城市,对流入地的公共设施和服务供给、社会治理及空间管治提出了新挑战.北京市历来重视流动人口服务与管理,近年来更是从就业、居住、教育和生活等方面规划人口,并综合采取“以业控人、以房管人、以证管人”等政策手段疏解非首都功能,有效调控了流动人口的总量和增速[1-2].根据北京市统计局数据可知,2000—2015年间,北京常住外来人口总量增长迅猛,但从2011年开始其增长明显放缓,2016年其总量与增速双降,首次出现负增长.非首都功能疏解旨在引导人口、产业和设施疏散,但如何兼顾都市功能升级诉求与流动人口居留问题,已成为当下城中村整治、棚户区改造、北京旧城和中心城区功能疏解等一系列空间实践面临的现实挑战[3-4].

已有学者从全国尺度、地方案例以及代际比较等不同视角对流动人口的居住选择和定居意愿等迁移问题开展了诸多研究.在全国尺度上,梁土坤[5]基于问卷调查,发现流动人口的定居意愿深受生活适应性和社会融入度等指标的影响,而其家庭收入水平等住房可支付能力因素的作用并不显著.杨雪和魏洪英[6]通过分析流动人口的个体特征、人力资本特征和经济特征发现流动人口群体的居留意愿已出现了新的分化特征.蔚志新[7]对比了全国5个城市流动人口的定居意愿差异,发现不同地区的流动人口定居意愿的影响因素在个体层面上存在差异,而家庭、社区和社会层面的差异并不显著.已有研究也涉及大量案例研究.杨政和罗雅楠[8]研究发现拥有较多社会资本和收入对流动人口居留意愿有提升作用.刘于琪等[9]对比了智力型、劳动力型、投资型3类新移民的定居意愿,发现投资型移民的定居意愿最强,智力型移民次之,劳力型移民最弱.此外,典型社区研究也成为研究热点.不同社区的住房供应模式有助于社会经济特征不同的流动人口逐步定居和融入城市中[10-11].有研究已证实了产业疏解政策正在影响着流动人口的留京意愿,但流动人口强烈的定居意愿会对疏解措施的实施效果产生一定程度上的阻碍[12].

综上,在疏解非首都功能背景下,政府合理调控流动人口规模并清理非正规流动人口的聚居区.本文从城和村二元社区的社会-空间分异的视角切入,再次审视近期北京流动人口的社区选择和留京意愿问题.该视角将利于我们更深刻的理解流动人口在不同类型社区的社会-空间集聚规律,并论证以城中村整治为代表的目标社区管治对缓解流动人口过度集聚的积极作用及其新挑战.

1 北京大都市区流动人口聚居区的管治回顾

伴随着人口爆炸式增长和政府管理理念的不断转变,北京市的流动人口政策也在不断演进,并深刻影响着外来群体的居住选择和居留意愿.暂住证制度始于1985年.20世纪80年代末和90年代中后期,北京市对流动人口进行总量监控,并有计划的予以清退,但这些行政手段并未有效缩减来京流动人口的规模.有研究调查了以“浙江村”为代表的流动人口聚居村的社会网络构建过程,揭示了其基于亲缘、乡缘和业缘的生产、聚居、社会和福利组织方式.而这些又建立在脆弱的外来-本地物业租赁关系上、尤其是城中村和城边村的农村集体建设用地的非法流转行为上[13-15].

近年来,随着北京建成区不断扩张,流动人口和低端产业逐渐向城乡结合部聚集.城乡结合部始终是多种利益交织、各种矛盾凸显的“阴影”地区,主要体现在:流动人口大量集聚甚至导致人口严重倒挂、基础设施不完善、环境脏乱、消防隐患突出等.据北京市流动人口与出租房屋管理委员会办公室调查数据,截至2007年,北京城乡结合部万人以上规模的流动人口聚居区多达116个,比上世纪90年代中期净增3倍,其中流动人口规模已逾400余万人[16].

整治城中村因而成为首都功能升级的关键一步.在2008年夏季奥运会之前,北京集中整治了奥运场馆周边及四环路以内的城中村.2010—2012年,北京改造城乡结合部50个重点村,涉及百余万流动人口[17].《北京市城乡结合部建设三年行动计划(2015—2017)》规定,到2017年底,北京累计调减城乡结合部地区人口约50万人[18].2017年1—10月,北京市100个挂账重点地区全部完成整治任务,拆除出租大院881个,督促整改火灾隐患1.9万处、安全生产隐患2.8万余处[19].

伴随着市区租金抬升、以及棚户区和城中村改造的加速推进,流动人口不断向城市外围边缘区扩散[20-21].图1对比了北京市外来人口从2000年到2010年在乡镇街道空间尺度上的分布变动,证实了该外迁趋势.此外,有研究还从城乡住房供给制度的视角解析了上述郊区聚居空间现象背后的社会涵义[22-23].流动人口可选择的低租金居住空间不断缩减,同时也承担着正规社区租金不断上涨的挑战.

图1 北京外来人口的空间分布变化数据来源:第五次和第六次人口普查数据

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

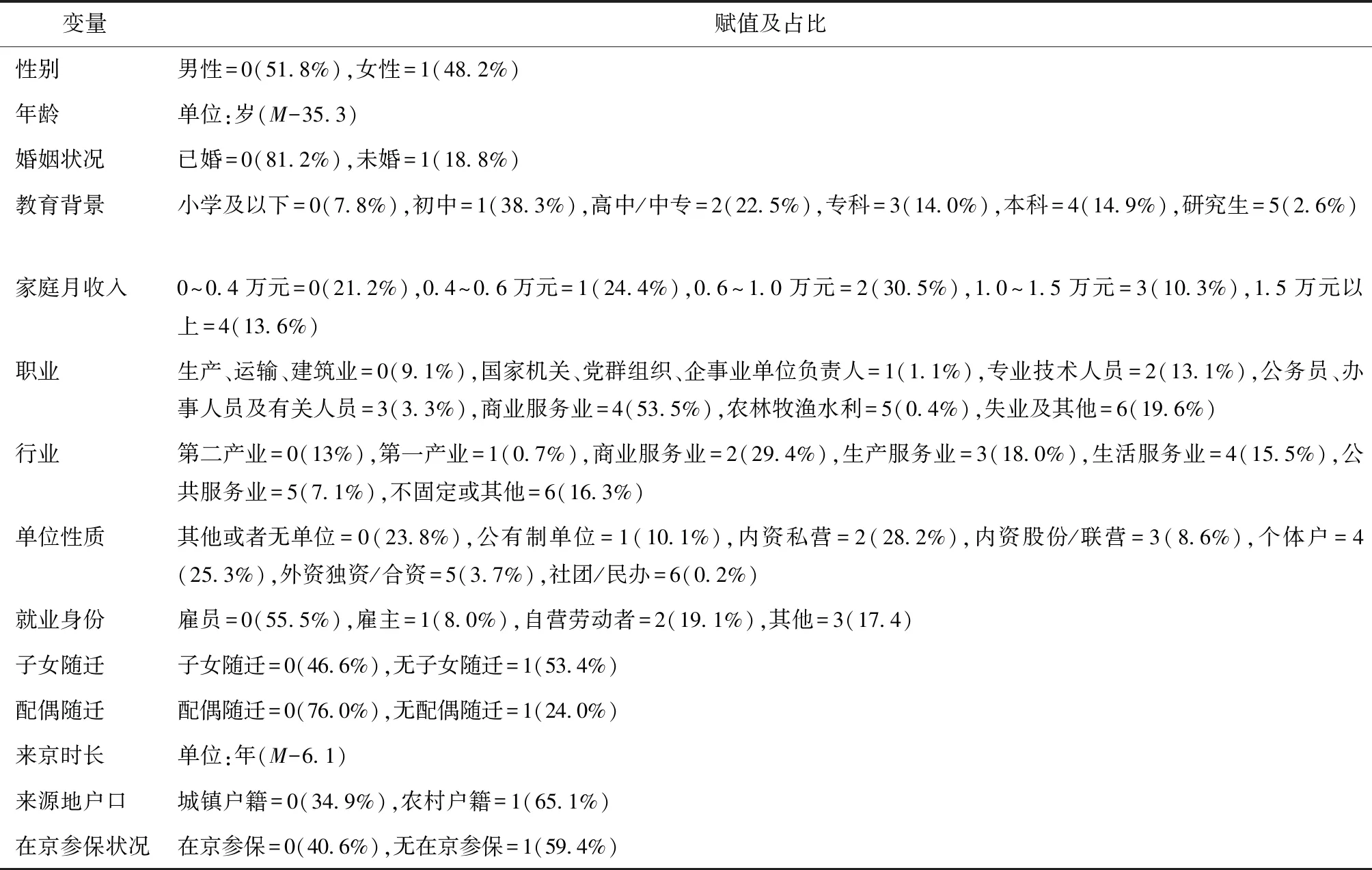

本文采用2015年国家卫生健康委员会抽样采集的北京市流动人口卫生计生动态监测调查数据.流动人口目标总体为在调查前一个月前来北京居住、非北京户口且2015年5月年龄在15周岁及以上的流入人口,不包括在车站、码头、机场、旅馆、医院等地点的旅客、病人及临时陪护人员、在校学生及“半边户”、临时场所(工地、废弃厂房、草棚、涵洞等)的暂居人口.关于流动人口个人调查问卷主要包括四部分内容:(1)家庭成员与收支情况;(2)就业情况;(3)基本公共卫生和计划生育服务;(4)老年人医疗卫生服务.本文涉及到的社区类型分为居委会社区和村委会社区.居委会社区按照城市社区体制运行, 而村委会社区的组织管理方式主要基于农村集体经济制度和农民的个人宅基地制度.本文主要选取家庭成员与收支情况和就业情况两部分内容的相关指标进行分析,具体变量说明见表1.

表1 变量赋值与数据统计

注:数据来源2015年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据。

2.2 研究方法

本文采用PASW Statistics软件,对北京8 000个流动人口样本开展描述性统计分析、非参数检验,并建立二元Logistic回归模型分析流动人口的社区选择和居留意愿.

2.2.1描述性统计分析和非参数检验

采用描述性统计分析和非参数检验(秩和或卡方检验)考察北京流动人口的典型人口学特征和社会经济指标在两类社区的社会空间分异.具体涉及到有序分类变量和无序分类变量.针对有序分类变量(如年龄、教育背景、家庭月收入、来京时间),该处采用秩和检验方法;针对无序分类变量(如性别、婚姻状况、职业、行业、单位性质、就业身份、子女随迁、配偶随迁、来源地户口类型、在京参保或公费医疗、居留意愿)采用卡方检验方法.

2.2.2二元Logistic回归模型

调用二元Logistic回归模型分析流动人口的社区选择的影响因素,包括人口学特征(性别、年龄、婚姻状况)、生计资本(人力资本和金融资本变量)、居留状态(配偶/子女是否随迁、在京居留时间、来源地户口类型、在京是否参保/享受公费医疗)这3组解释变量.其中,生计资本和居留状态表征了流动人口在流入地的生存及适应融入状况.最后,再次采用二元Logistic模型分析不同类型社区的流动人口的留京意愿差异.探讨该不同社区类型作为一个新加入的解释变量,能否提高解析或预测流动人口在京居留意愿的Logistic拟合精度.此处,四组变量(人口学特征、生计资本、居留状态、社区类型)先后进入二元Logistic回归模型.

具体采用二元Logistic模型作为分析模型,具体模型如下:

(1)

公式(1)中pi为流动人口选择居住在居委会正规社区的发生概率或流动人口打算长期居留北京的发生概率,x是解释变量,α是常数项,β是自变量的待估计系数.在二元Logistic分析中,可以根据-2倍的对数似然值(-2 Log Likelihood,简写-2LL)来表示模型拟合效果,其值越小模型拟合越好.Cox & SnellR2和NagelkerkeR2两个指标从不同角度反映模型中自变量解释了因变量的变异占因变量总变异的比例.该数值越来越大,说明模型的解释度在加强.exp(β)表示β系数的指数,在既定的参照水平下,该数值大于1,意味着变量可以显著提高pi概率水平.

3 数据分析与结果

3.1 北京流动人口的择居特征

北京流动人口的社会经济属性在不同社区(居委会和村委会)之间存在差异.分析发现,除婚否的分布差异不显著(已婚都占8成以上)、且男女性别差异的显著性较弱之外,各变量在城村二元社区呈现显著差异(P<0.01).北京居委会与村委会社区的流动人口群体的男女性别比都略大于1,以20~40岁的青壮年为主(均高于2/3),证实该“人口红利”正继续推动着北京经济增长.选择住在居委会社区的流动人口的学历层次明显偏高,大学专科及以上比例超过四成,而村委会社区群体以初中和高中学历为主(57.1%和22.3%).两类社区的收入水平也因此呈现显著差异,家庭月收入过万元的比例在居委会社区的流动人口群体接近1/3,而该比例在村委会社区仅占6.6%.此外,稳定职业(国家机关、党群组织、企事业单位负责人、公务员、办事人员、专业技术人员等)和知识密集型行业(含生产服务业、公共服务业)所占比重也呈现出了村委会社区偏低、居委会社区偏高的分布规律.

3.2 从社区选择的角度考察城中村整治是否定位到目标群体

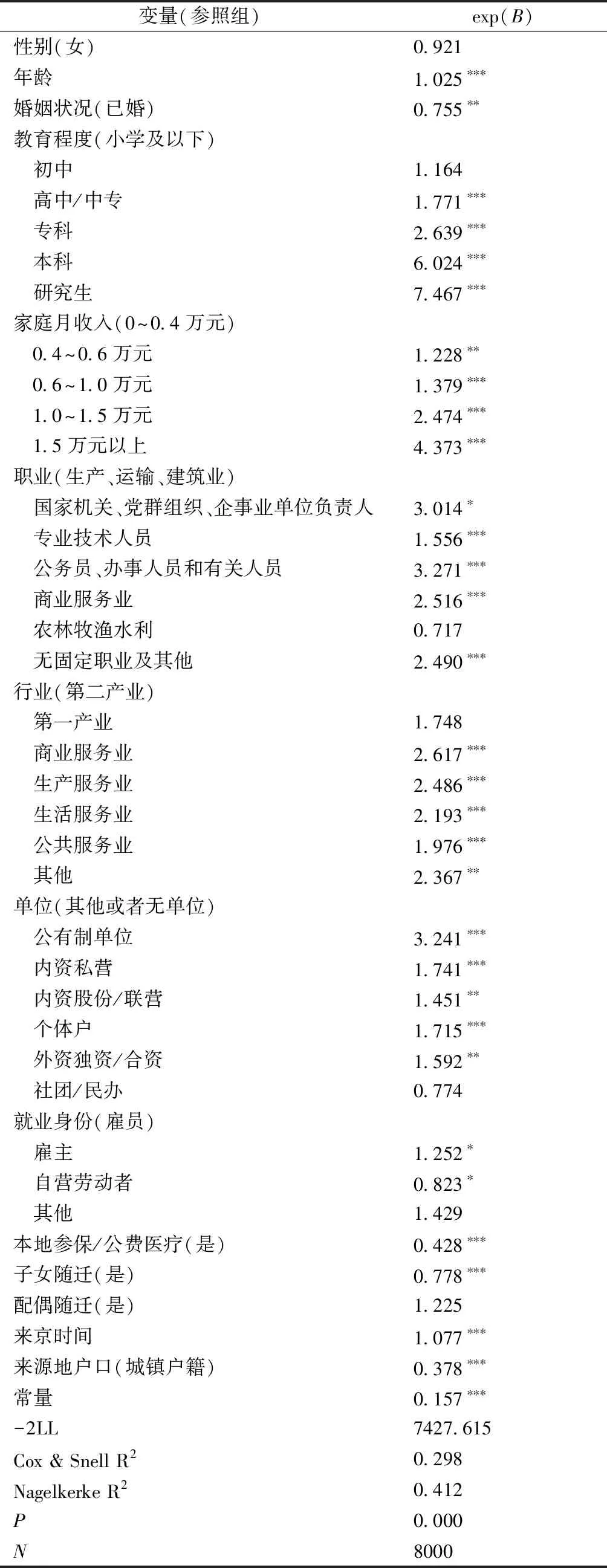

以社区类型(居委会和村委会)为因变量,构建北京流动人口的社区类型选择偏好的Logistic回归方程(表2).该方程的对数似然比和拟合优度通过显著性检验.结果显示,年龄结构和婚姻状况等人口统计学特征对流动人口的社区类型选择有显著

表2 北京流动人口的社区类型选择的Logistic回归分析结果

注:因变量赋值村委会社区=0,居委会社区=1;显著性水平:*P<0.1;**P<0.05;***P<0.01

影响,流动人口的年龄越大,选择居住在居委会社区的概率越大,已婚群体的居委会社区的选择偏好也显著高于未婚群体.这说明伴随着年龄增长和子女相继出生,流动人口对城市正规社区的选择偏好也越来越强烈.

从生计资本角度分析,受过高等教育的流动人口群体的居委会社区择居概率是低学历者的6倍以上(本科和研究生的倍率分别为exp(1.796)和exp(2.010)).这证实了受教育程度对于社区类型选择存在着显著影响:受教育程度越高的流动人口在劳动力市场的竞争力越强、收入更高、住房支付能力相应增强,因而选择居住在居委会社区、追求更高品质的居住环境及设施服务的概率也就越高.

此外,相对稳定的职业、服务类行业(尤其是商业服务业和生产服务业)、以及公有制单位也是预测北京流动人口的居委会社区择居偏好的显著的社会经济指标.

在居留状态方面,配偶随迁状况未通过显著性检验,但子女随迁系显著指标,无子女随迁情况的流动人口选择居住在居委会社区的概率仅是子女随迁家庭的7成(exp(- 0.251)),这主要是由于城市社区普遍提供了更佳的居住环境和公共设施服务.来京时间、在京是否参保或享受公费医疗可以在一定程度上体现流动人口的社会融入状况:流入时间较长的群体更倾向于居住居委会社区,在京参保或公费医疗的流动人口群体选择居委会社区的概率也远远高于未参保者.来源地户籍状况是反映流动人口择居偏好的另一个显著指标.外地农村户籍人口显示出较强的村委会社区择居偏好,其选择居委会社区的概率仅是外地城镇户籍群体的0.378倍(exp(-0.972)),除租金低廉等经济因素之外,村庄社区的传统习俗和组织方式也使得外地农村户籍人口更易适应和长居.

城中村的空间整治措施意欲疏解的目标群体特征与选择居住在村委会社区的流动人口特征基本符合.学历层次较低、职业不稳定、在京居留时间偏短、家庭成员随迁特征不显著等特征可以勾画出聚居在村委会社区的流动人口的概貌.其中,从事住宿餐饮业和批发零售业等行业的流动人口居住在村委会的概率较高,而这些产业正是北京市政府意欲疏解的低附加值的劳动密集型行业.

3.3 不同社区类型下影响流动人口居留意愿的因素

居委会社区的流动人口的留京意愿显著高于其村委会社区租户群体(见表1).本文再次构建二元Logistic回归方程进一步考察北京流动人口的居留意愿,除常规的人口学特征、生计资本、居留状态三组变量逐一进入回归模型,第四个模型新加入了社区类型变量,验证当下的城乡二元化社区类型是否是影响和预测流动人口的居留意愿的显著指征、加入该变量能否提高模型的拟合程度(表3).

表3 不同社区流动人口的居留意愿的Logistic回归分析结果

续表

注:因变量赋值:无强烈定居意愿=0,长期居留意愿=1;显著性水平:*P<0.1;**P<0.05;***P<0.01

从模型一到模型四,-2LL值逐次减小,Cox & SnellR2和NagelkerkeR2数值逐次增大,证实模型的解释力愈来愈强.在模型四,显著影响北京市流动人口的居留意愿的因素包括:年龄结构、婚姻状况、家庭月收入、单位性质、就业身份、居留状态和社区类型.年龄越大、收入越高、体制内单位、雇主/自营、本地参保或享有公费医疗、配偶及子女随迁、在京时间愈长、居住居委会社区等特征可以显著的指征北京市流动人口的长期居留意愿.

与以往认知不同,单身群体的在京居留意愿强于已婚群体,教育背景和职业及行业状况并不能显著区分有无强烈定居意愿的流动人口群体,来源地户籍状况也不再是预测流动人口居留意愿的显著指标.这说明不同教育和就业层次、不同来源地的外来群体都怀有一定的长居意愿,但实际的收入高低、就业稳定程度、福利待遇、家庭随迁状况、及其在流入地的住房支付能力(居委会和村委会)则产生了进一步的筛选分层效应.其中,社区选择偏好可视为一种门槛效应:暂栖在村委会社区的流动人口的长期居留意愿仅是居委会社区群体的6成(exp(-0.478)).

总而言之,居住在村委会社区的流动人口的留京意愿显著低于居委会社区的租住群体.在城中村、城边村等有待整治的非正规聚居区,其流动人口租户的较低的生计资本和不稳定的居留状态特征对该群体的社会融入产生着一定的阻力.而其从事的行业大多属于正被疏解的低附加值产业,其未来就业的不确定性将进一步影响其留京意愿.分析发现,居住在城中村的流动人口的留京意愿受其职业因素的影响显著;并且,北京市正欲疏解的产业类型(零售业、制造业等)恰好是城中村流动人口租户中的留京意愿较低的从业类型.因此,政府实施的城中村空间整治和升级措施可以较为精准的定位到意欲疏解的目标群体.这些目前群体的留京意愿并不强烈,这说明村委会社区整治措施的合理性较强.

4 结论与讨论

流入地社区的城乡二元结构对流动人口的迁入、择居和长期居留产生了显著的社会空间分异效应.该视角将利于我们更深刻的理解流动人口在不同类型社区的社会空间集聚规律,而备受争议的城中村现象正是其中的一大典型居住景观.近几年来,北京市政府采取了更严格的人口控制措施,“堵-疏”齐下,并用“以业控人、以房管人、以证管人”的政策手段加速人口疏解.其中,城乡结合部的城中村、城边村等流动人口聚居的问题社区成为了重点整改对象.本文采用2015年国家卫生计生委抽样采集的北京市流动人口卫生计生动态监测调查数据,从流动人口群体在不同社区的择居及居留意愿差异等新的研究视角对城中村社区的整治政策的有效性和合理性进行了验证和探讨.

数据分析发现,学历层次较低、就业欠稳定、在京居留时间偏短、家庭成员随迁特征不显著等特征可以预测流动人口有更高的概率选择租住在大都市区的村委会社区.村庄廉价的土地为流动人口的生产、经营和居住提供了便利.这些自营劳动者、及其依附的非正规租赁住房、其从事的低附加值和劳动密集型行业正被列入了重点疏解对象.近年来,北京市政府积极开展了城乡结合部综合治理工作,涵盖社会治安、房屋出租、违法建设、安全生产、消防安全、市场经营、环境卫生等方面.针对问题社区的空间整治被证实是调控人口和疏解非首都功能的有效手段.同时,研究发现栖居在村委会社区的流动人口的居留意愿显著低于城市社区群体.数据分析表明,城乡二元社区类型对流动人口进行了筛选和分层.居住在城中村的流动人口正是留京意愿偏低的群体类型,与产业及人口疏解政策基本吻合.这在一定程度上说明了城中村整治政策的合理性.

在优化人口空间结构的同时,《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》和“十三五”规划旨在推动外来群体的“市民化”进程.该社会-经济-空间转型交织错杂,对处于不同社会梯度上的流动人口群体的择居、迁居和长期居留意愿产生着差异化的影响.本文以北京为例,考察了我国特有的二元社区类型(居委会和村委会)对流动人口群体的分层分异机制,并考察了当下的城中村、城边村整治工作的有效性和合理性.响应当下的调控政策和居住证变革,本文针对北京流动人口的择居及定居意愿研究可以较好的揭示如下问题:流动人口疏解是否精准定位到目标群体、流动人口能否较好的适应产业和空间升级.目前针对城中村问题的研究大多从社会边缘化的视角突显农民工、蚁族和鼠族等低收入群体的弱势和被动.但事实上,有相当比例的流动人口已经进入社会上升通道、逐步定居在城市正规社区、成长为大都市的中产阶层.后续研究宜深入揭示典型微观个体是如何在不同的社区类型之间跃迁的、哪些群体更易“被困”于城市边缘甚至被疏解.更多的后续研究也应着眼于京津冀协同发展,跟踪研究典型群体、典型产业的疏解和植入的过程为解决弱势群体就业问题寻求切实可行的政策出口[24-25].基于上述研究,本文建议在推进城中村整改的同时,宜借鉴国外非正规聚居区的更新经验,或可保留一些流动人口管理效率较高、自建房安全性也较高的村庄建筑,并引入第三方物业机构,以解决留京低收入群体的住房问题.同时宜将公租房、租房补贴等住房保障政策惠及更多的流动人口群体.