如何界定“非改编系”潮州歌册及相关概念

黄桂烽

(汕头大学文学院,广东 汕头 515063)

一、一个兼顾子文体分类的潮州歌册概念

众所周知,自上世纪40年代以来,潮州歌册研究主要是以基础研究为主。基础研究侧重研究潮州歌册的源流、版本、结构艺术、题材、收藏与著录等。近年来,由于潮州歌册式微,迫切需要有新的角度切入,以策动新的潮州歌册创作与研究势态。与之呼应,研究潮州歌册的内容部分如何被构成,即什么是“歌册式诗学”,将成为潮州歌册研究炽手可热的问题。

那么,潮州歌册是否以同一种面貌指涉近似诗学旨趣,如果没有,那么潮州歌册的不同作品群落又各自指涉哪些不同的诗学取向?为了解决这一问题,首先需要对潮州歌册概念做出既方便、又清晰严谨的界定,同时,这一界定足以有能力对这一文本体系做文体学上的分类。

二、用结构主义的方法看待潮州歌册概念

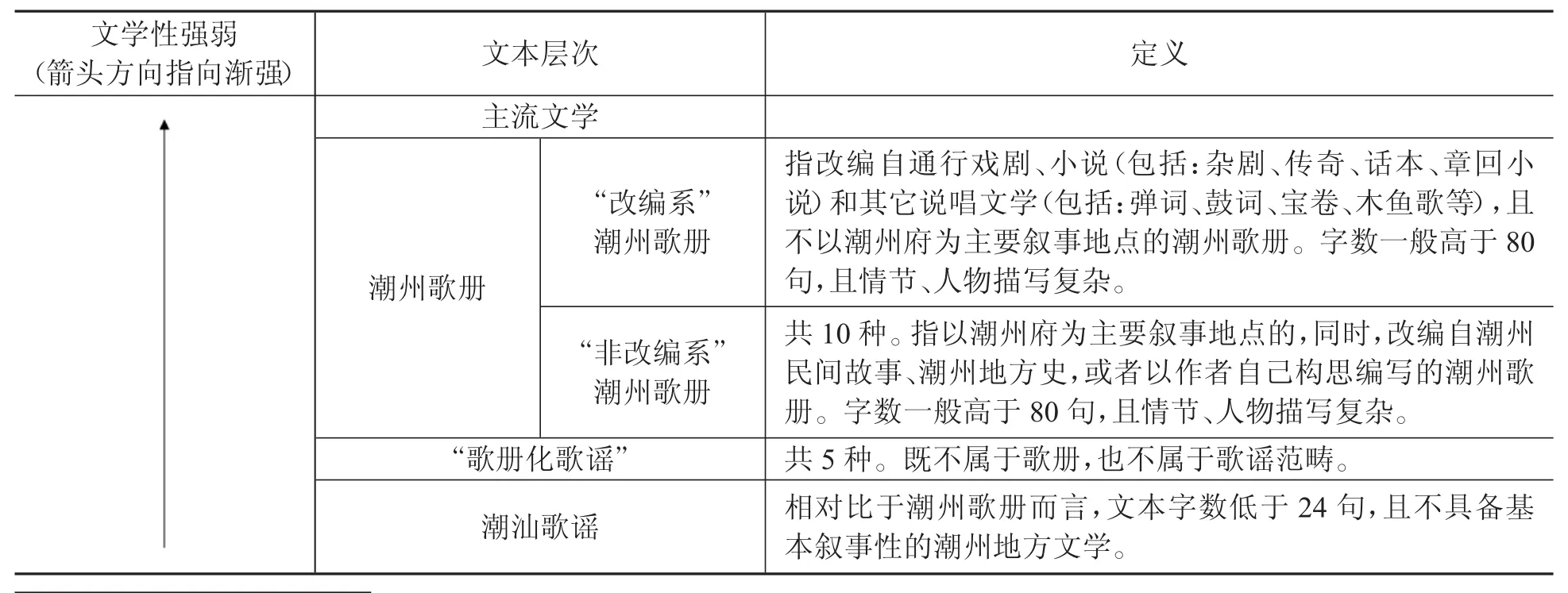

要同时完成两个任务,亟需建立一种结构,以文学性的强弱为区分方法,单独将潮州歌册这种夹在主流文学和潮州歌谣之间的文本层次拎出来。它在之前很难被证明,是否与潮州歌谣、主流文学存在不同的诗学旨趣;与之相应,在潮州歌册这一庞大体系中可能存在的子层级的内部,同样出现了这种朦胧的状态。潮州歌册当中改编自主流文学的部分与改编自潮州本地故事部分的观感其实不同,它们更容易被孕育自己的母体所影响而创作,并呈现出微妙差异。

目前潮州歌册的概念主要依赖于主流文学而被确定。在整部潮州歌册研究史当中,探究潮州歌册与主流文学的关系是很受青睐的议题。目前主流声音是:潮州歌册渊源于古代的评话、弹词。故与主流文学有着较密切的关系。

在《中国非物质文化遗产百科全书·代表性项目卷》“潮州歌册”条目的解释中,编者有意强调潮州歌册与弹词、历史演义等主流文学的关联关系,

“潮州歌册由明清时期的弹词演变而来,民间艺人将弹词抄本刻印出来,装订成册,表演时照本宣科地说唱……潮州歌册的传统作品多取材于历史演义和民间传说。”[1]

潮州歌册学者郭华、陈觅在《中国大百科全书·戏曲艺文卷》中,同样通过强调其与主流文学的关系来解释“潮州歌”,

“传说由元明以来北方的评话、弹词流传到潮州以后演变而成。”[2]

潮州歌册与潮州歌谣是存在区别的,但是在既有的研究格局中,它们的区分往往被忽略,以致于在诗学研究方面,会基于主流文学与制度化儒教的对应关系,得出将制度化儒教作为潮州歌册唯一的价值取向的假说。自上世纪80年代以降,类似的表述比比皆是,

“潮州歌册渲染的是以儒家思想为主导,儒、释、道三教合流的道德观念、行为规范与价值取向。儒家的道德标准‘忠孝节义’贯串在所有的歌册中。”[3]

“具体地说,其(潮州歌册)的题材主要是表现忠臣、孝子、义士、烈女,宣传忠孝节义的封建伦理道德观念、因果报应宗教思想和神仙鬼魂迷信思想,渲染一夫多妻的封建腐朽婚姻观。”[4]

“潮州歌册的取材也非常广泛……但不管哪类都着力宣扬封建伦理道德、价值观念,因此确实起着封建礼制教化的作用。”[5]

真正清晰、完整的潮州歌册概念,不仅与主流文学之间存在关系,更与潮州歌谣之间有内在的勾连。勾勒它与潮州歌谣之间的关系,有助于更清楚地看到潮州歌册内部存在着的微妙差异。

三、“非改编系”潮州歌册概念的确定

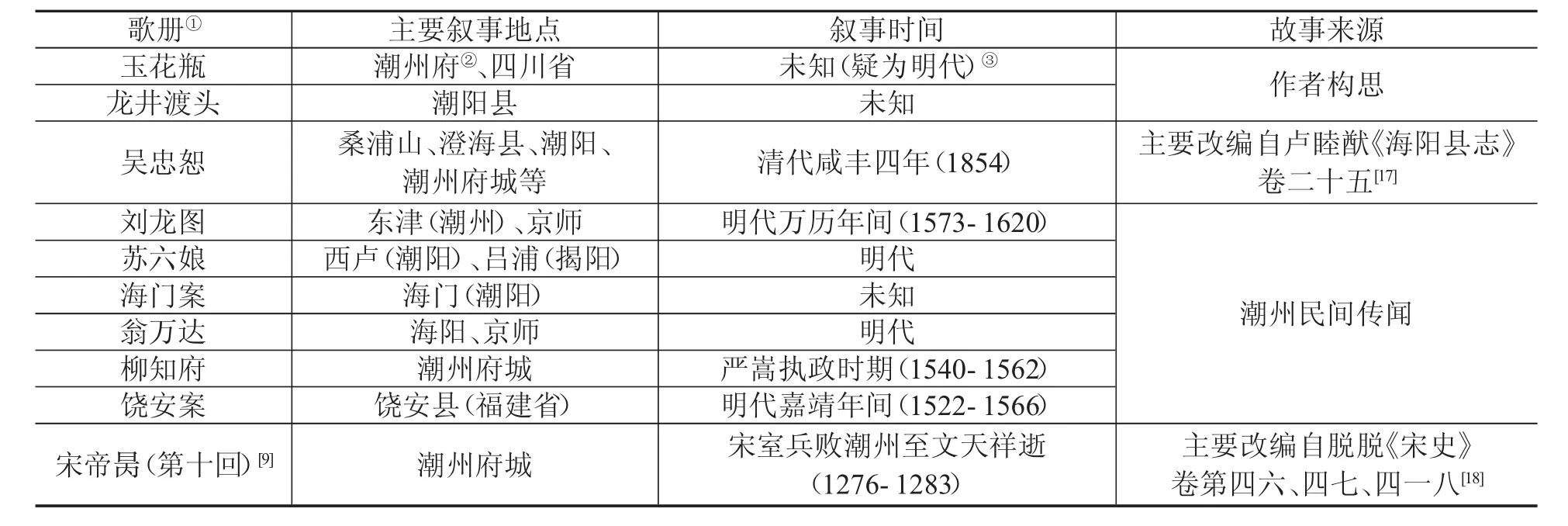

通过对现存潮州歌册的阅读梳理,笔者发现,虽然改编自主流文学,主要叙事地点并非潮州的潮州歌册占了绝大部分,但是仍然有10部改编自潮州地方故事的,且主要叙事地点为潮州本地的潮州歌册存在。本文欲将其命名为“改编系”潮州歌册和“非改编系”潮州歌册。

要界定“非改编系”潮州歌册及期相关概念,需要确定所需参考的潮州歌册目录。另外,还需要对潮州歌册研究史上各本歌册改编来源的整理。

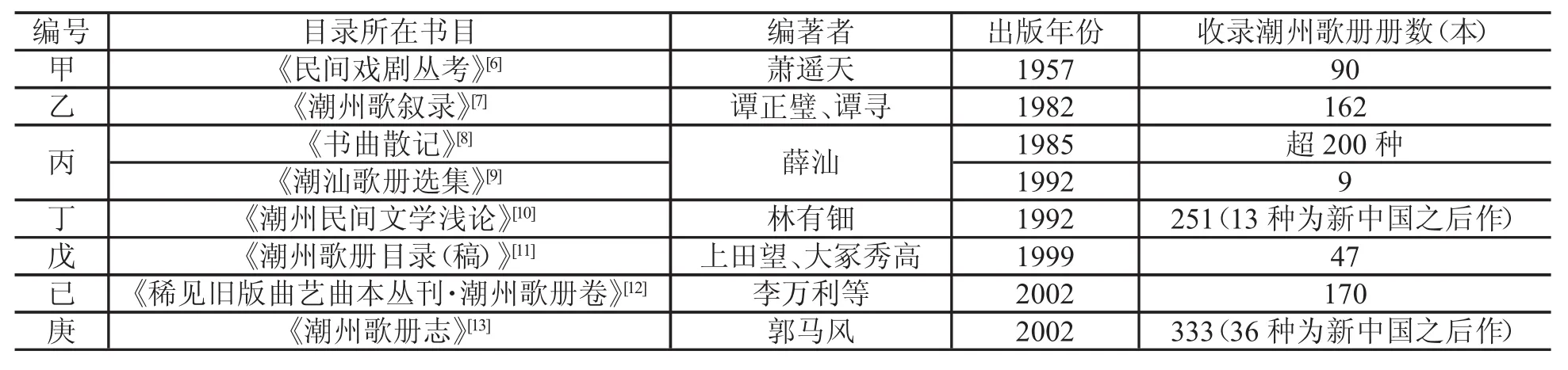

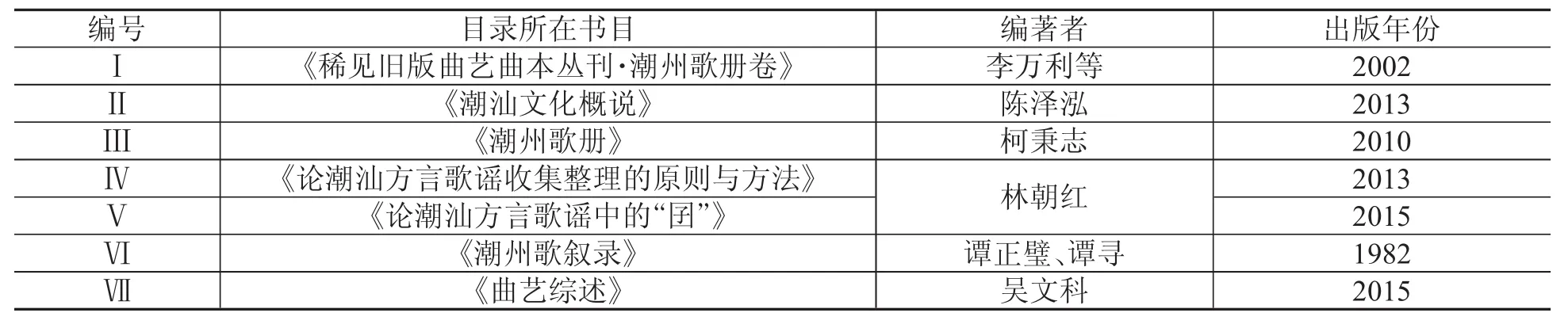

表1收录了8个较有影响力的潮州歌册整理目录。

表1 潮州歌册目录汇总表

(甲)该书对潮州歌册评价不高。该书以“歌册的体裁”“歌册的节目”两目论述潮州歌册,篇幅相对于“潮音戏”(潮剧)少得多。其中,在“歌册的节目”中,萧开具潮州歌册目录90种。在数量上,作者认为,由传奇改编而成的潮州歌册数量明显多于歌行体的潮州歌册。前者格调低下,而本来真正可以称为潮州歌册的、“格调健康”的“歌行体”占比非常少。

(乙)该书收录“潮州歌”162种,且每种潮州歌册后均附有卷数、故事简介等,方便了研究者使用。

(丙)该书在“飏歌”“锦歌”“南曲”“粤讴”“木鱼书”“龙舟歌”“竹板歌”等条目后附有“潮州歌册”条目,开列超200种潮州歌册;在7年后出版的《潮汕歌册选集》中,薛有意对《书曲散记》目录进行改编,使不谙潮音的读者了解潮州歌册,但囿于时间、精力,薛只改编了潮汕歌册9种,全部收录在《潮汕歌册选集》中。此9种分别是:《吴忠恕》《海门案》《水蛙记》《滴水记》《冯长春》《双状元英台仔》《升仙图》《新中华革命军缘起》《宋帝昺走国》。

(丁)该书以附录形式收录潮州歌册251种。其中,超过半数收藏于潮州市博物馆。另外,首次收录新中国之后创作之歌册,包括《澎湃歌》《鲁南会战》《南澳光复记》《保卫大潮汕》《白毛女》《小二黑结婚》《红灯记》《洪湖赤卫队》等13种。

(戊)《潮州歌册目录(稿)》的意义在于,整合了(乙)(丁),以及薛汕于1990年捐赠于汕头市的歌册目录,田仲一成调查的广东省立中山图书馆所藏之潮州歌册目录47种、东京大学东洋文化研究所所藏潮州歌册目录,形成了较系统全面的潮州歌册检索链。

(己)该本收录潮州歌册170种。“前言”中以表格形式说明了这170种歌册的卷数,并重点说明“潮州歌册”与“弹词”的渊源。

(庚)该书分两期收录了传统(1911年之前)潮州歌册297种,1949年后出版的歌册36种。

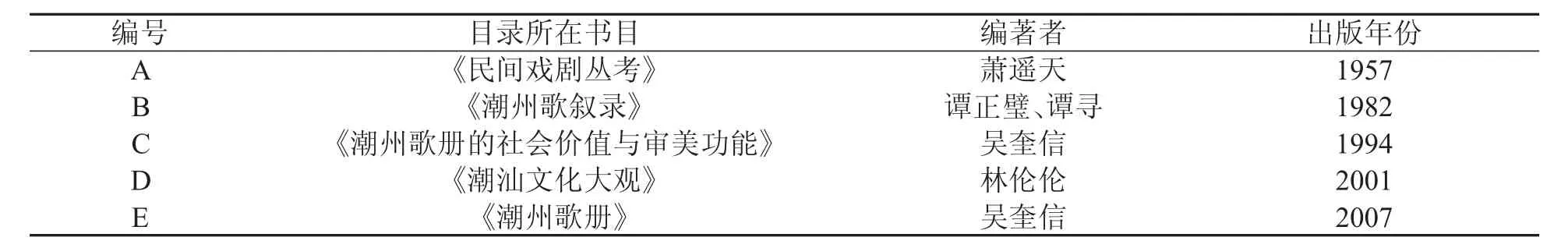

关于潮州歌册改编来源的分析,众说纷纭,但比较有影响力的有以下五类(见表2)。

表2 关于潮州歌册改编分析的汇总目录

(A)萧遥天的“外地-本地”两分法。萧氏认为,潮州歌册本身就与弹词有关,收录的90种潮州歌册,也以两种分类,一种曰歌行体,“纯用弹词的滥调”,共9种;二是传奇类,共81种。两类分法与“潮音戏”基本一致。需特别注意的是,萧氏在传奇类下,分本地题材(“乡土性的”)共12种;外地题材(“一般性的”)共69种。“乡土”和“一般”的分类模式将用于本文“非改编系”潮州歌册概念的界定中。

(B)《潮州歌叙录》最重要的意义在于,在萧遥天本的基础上,梳理了四类来源:1.出自作者自己的构思;2.来自民间的传闻;3.改编通行的戏剧和小说(包括:杂剧、传奇、话本、章回小说);4.和其它说唱文学互相袭用(包括:弹词、鼓词、宝卷、木鱼歌)。本文则大致可以将这些来源分为两类,以区分“非改编系”和“改编系”潮州歌册。

(C)该本认为,潮州歌册“取材极其广泛……来源于历史小说、古代小说和平话、各种戏曲、各种说唱文学、佛道故事、地方民间传说或本地时事”[14],又在后附上“有少量来自地方民间传说或本地时事,并做简单的延展”。在此之后,吴还说明了改编自历史演义和戏曲的潮州歌册中出现的更具体的改编情况。但总体上,没有突破萧遥天和二谭的源流辨别逻辑。

(D)该书以《潮州歌叙录》的分类方法为基础,虽有更细之分,但总体上未突破其整体框架。首先,林说明“吮吸中原文化的乳汁”的潮州歌册有四种改编途径[15]:1.改编自历史演义;2.移植改编各种说唱文学(木鱼书、弹词、宝卷);3.移植改编杂剧、传奇等戏曲的;4.移植改编话本小说,即将(B)中的(3)(4)进行细分,但并未在此基础上进行扩展。另外,林为了说明其余的潮州歌册“利用本地题材加工创作”,且存量“大约有三四十部”,特意将分类细化:1.写历史人类故事;2.写地方上有典型性的事件或公案;3.写民间故事和民间传说。该著述有意将“写历史人类故事”继续细分为两类,其中,第二类“不顾历史现实,向壁虚构,凭空捏造的”,大约可以等同为(B)中的(1)。

(E)该册虽然否定了《潮州歌叙录》中对个别歌册曲目的取材分析,“谭正璧、谭寻的《潮州歌叙录》开列了部分潮州歌册的题材来源,其中有部分是潮州歌册据以改编的蓝本,有部分因为同一题材出现在多种文学样式或多种版本,只列出改编移植的多种依据,未有考证哪一种或哪两三种是歌册改编的蓝本……”[16]但总体上,延续了萧遥天的“两分法”。

要真正熟知某一部“非改编系”潮州歌册具体由哪种故事、文体改编,且它的同类包括哪些曲册,不做重复的工作,那么前人的文献就要恰巧兼顾到这两个问题。不得不提的是萧遥天,他第一次将“数目”和“来源”两个问题统一起来。但遗憾的是,他并没有把这个问题更好地进行阐释。

而在年代上身处《潮州歌叙录》之后的论述(C)(D)(E),即使在改编渠道的分析、论证上出现了亮点,对萧遥天的“外地-一般”两分法做了更深的、也更有意义的挖掘,但没有开具对应的目录,导致研究后辈无法将每种潮州歌册和它的改编渠道一一对应起来。对他们来说,这无形增加了搜集与证实的难度。同样身处《潮州歌叙录》之后的(丙)(丁)(戊)(已)(庚),虽然在目录开具上非常用心,但这些目录显得冷冰冰的,亦没有对每一部潮州歌册所改编之渠道的简单介绍。

唯有二谭,收录了适度数量的潮州歌册,并且把每一部潮州歌册由何种文体改编梳理得非常清楚,这为研究潮州歌册的后辈们提供了捷径。

综上所述,“非改编系”潮州歌册概念可由《潮州歌叙录》的162种目录为起点,以萧氏的“乡土-一般”二分法为基础,以《潮州歌叙录》的源流分析为导向被确定。

“非改编系”潮州歌册,是指以古潮州府为主要叙事地点(A乡土性),同时,改编自潮州民间故事、潮州地方史,或者以作者自己构思编写(乙1.3.)的潮州歌册。“改编系”潮州歌册,是指改编自通行戏剧、小说(包括:杂剧、传奇、话本、章回小说),和其它说唱文学(包括:弹词、鼓词、宝卷、木鱼歌等)(乙2.4.),且不以古潮州府为主要叙事地点的(A一般性)潮州歌册。

表3 “非改编系”潮州歌册目录(共十种)

四、“非改编系”潮州歌册与潮州歌谣的区别

如前所述,潮州歌册的概念主要依赖于主流文学的关系界定而存在。与潮州歌谣的区别只是一个次生问题,没有能加入到定义当中。另外,在这个次生问题的解决当中,学者更侧重于通过比较二者名字、所属文学门类以及叙事性强弱来区别。

但是,忘却最短的潮州歌册和最长的潮汕歌谣之间如何辨别,是最要命的,就像当把潮州歌册的花园分出两片,那么除了一片沐浴在中原汉文化的阳光之中,另一片浸染在北回归线漂流的浪潮之外,这片浸染在海浪中的花园,又和这南国海的心处,好像还隔了一个小小的浅滩。

浅滩虽小,但应以对待新生命一般,有一个全新名称:歌册化歌谣。这一概念已经能指明“非改编系”潮州歌册与潮州歌谣中间的灰色地带。

这个浅滩的发现,源于澄海籍民间文学爱好者杨景文先生的《短篇潮州歌册选》[19]中提到的“短篇潮州歌册”概念。杨本收录“短篇潮州歌册”75种,并首次破天荒地以这种特立独行的文体作为书名出版发行。但正如林伦伦所说,“(这75种‘短篇’歌册)大多都是(潮州)歌谣”[20];著名曲艺家吴文科也不得不承认,“潮州歌册的基本结构为长篇,仅有极少数知识型的歌册为短段。”[21]这都是不假的,只是,学界是否可以接受:“大多是”“少量是”等不精确的词汇呢?

答案是不可以。可又有什么方法可以去解决这个“不可以”呢?要看看前人是怎么分辨潮州歌册与潮汕歌谣的。

表4 潮州歌册、歌谣区分著述整理目录

(Ⅰ)第一次以“曲艺”这一口头“说唱”表演艺术形式为名来对潮州歌册进行搜集保护的《稀见旧版曲艺曲本丛刊·潮州歌册卷》仅仅区分了“潮州歌”与“潮州歌册”两种概念,即更多地是一个“释名”,而尚未提及“潮州歌册”与“潮州歌谣”的区别。编者认为,“潮州歌”是一种“曲艺”说唱艺术,而“潮州歌册”是一种文学文本形态定义,“潮州歌是广泛流行于广东潮汕地区和福建西南部的东山等地,以及香港、澳门和东南亚等海外潮汕籍华侨之中的地方曲艺形式。又被称作‘唱歌册’、“歌册歌”、‘潮汕俗曲’或‘弹词’。在人们口头上及一些文章中,也常常将之与具以表演的唱本即‘潮州歌册’或‘歌文’、“话文”等混同指称。事实上,前者为曲种的称谓,后者属曲本的称谓。”[22]

(Ⅱ)该书作者认为,“潮州歌册”概念为何能替代“潮州歌”成为通行概念,是因为“歌册”一词就已经具备区别其他潮州民间文学的条件和因素,因而不需要另外做出文体学上的更深层定义,“‘潮州歌册’的名称是民间通称,1949年以后新编出版的唱本才印上此名称,以前的刻本均称‘歌’或‘歌本’,个别称‘弹词’、‘话本’……而为区别于口传的潮州民歌、民谣,更确切表述这种民间文学的载体形式,称‘潮州歌册’还是较为恰当,并为较多研究者所接受。”[23]

(Ⅲ)该书提到,“潮州歌册在句式结构上与弹词、歌谣不同。弹词、歌谣句式结构变化不大,多数是七字句,但潮州歌册随着时代的发展演进和广泛普及产生了较大变化。特别是新中国成立后,很多热心民俗文化的作者,投入到潮州歌册的创作,拓展了歌册体裁……在句式上出现了四字句……”[24]作者仅仅是为了说明,在句式结构上,歌谣和歌册是相似的。而解放后的歌册创作突破了这种类似性。影响并形成柯的观点的,可能是早两年出版的,并具有权威性的《中国曲艺志·广东志》[25]所导致。二者的论述基本一致。

(Ⅳ)作为潮汕歌谣的传承、保护者,林朝虹勇敢地在《论潮汕方言歌谣收集整理的原则与方法》中提出了分辨二者的方法,“‘歌谣’与‘歌册’也是两个不同的概念。歌册以描述故事、刻画人物为主要特点,内容复杂,篇幅长,能够独立成册。两者还有诸多的不同,譬如体制不同;歌谣是口头文学,属于民歌;歌册是说唱文学,属曲艺类;在艺术形式上,……”[26]且不说对错,这种勇气值得称赞。

(Ⅴ)两年后,林朝虹简化了二者的区分方法,以故事、人物的“大”“小”为主要方法辨别歌册与歌谣,“潮汕歌谣这种被当地人称为‘歌囝’的民间口头文学,有别于描述故事、刻画人物、内容复杂的鸿篇巨制‘歌册’,它表达的往往是日常生活的小事情、小事物、小人物、小场景、小片段……”[27]在她看来,这是分辨二者“最直接、最便捷”的方法。

(Ⅵ)该书借释“潮州歌”与“潮州歌册”之名,来变向证明“潮州歌”(实则为“潮州歌册”,但学界凭此误认为“潮州歌谣”,因此二谭迫切需要作出说明)的“叙述故事性”,“所谓潮州歌,它的文体原是一种长篇叙事歌,也可称为诗体小说,因为它以叙述故事为主,所以有人径直把它当做小说看待。”[7]这样的规定是符合(Ⅲ)(Ⅳ)二者的。

(Ⅶ)该书提到,“潮州歌册的基本结构为长篇,仅有极少数知识型的歌册为短段。”这里的“知识型”,返归到具体的潮州歌谣阅读当中,可以大致指向《百鸟名歌》《百花名歌》《草药歌》等等介绍风俗人情和基本生活常识的歌谣,虽然篇幅很长(《百鸟名歌》为82句,《百花名歌》为44句,《草药歌》为41句),但没有基本的人物描写和情节,无任何叙事性可言。吴氏认为,这部分歌谣占据绝大部分比重,是有道理的。在此基础上所谈论的“歌册式歌谣”,必须要有叙事性,并非传递风俗人情和基本生活常识的。

这些分类方法大同小异,如果单独阅读著述,可以发现它们均没有涉及最短的潮州歌册和最长的潮汕歌谣之间如何辨别的问题。但是,假如返归到(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)(Ⅶ)、杨本和其它一些收集潮州歌谣的优秀目录,很快发现一个巧合:比歌谣稍微长一些的“歌册式歌谣”,往往具备了基本的叙事性,这是潮州歌谣所做不到的。例如,梁祝这一个叙事母题,在三种不同层次文体中被这样描述:

(a)“改编系”潮州歌册《双状元英台仔》。该歌册共十卷次,近170页,约100000字,情节描写极其拖沓。

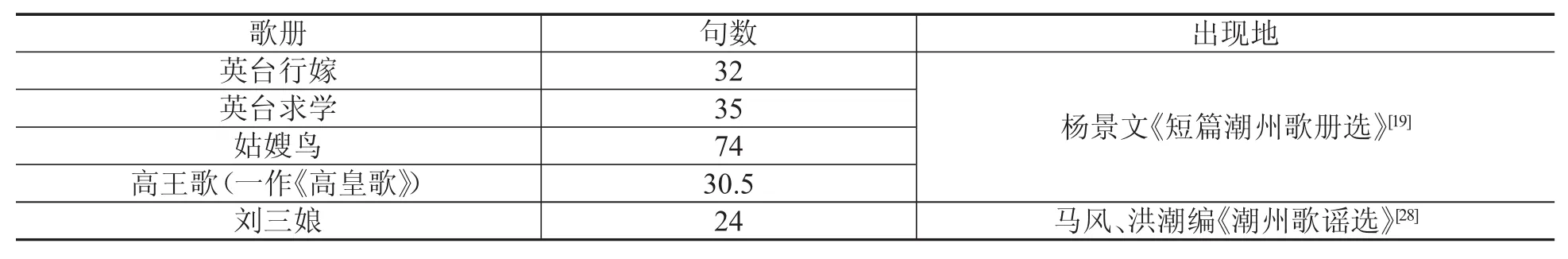

(b)“歌册化歌谣”《英台行嫁》《英台求学》[19]。前者32句,共896字;后者35句,共980字①在此统计中,以一列为一句,一般一句有4个小分句,共28个字。此注。。二者均针对《双状元英台仔》的某个情节进行歌谣式的改编。

(c)“一般性的”潮州歌谣《梁山伯》[20]。该歌谣只有1句,共14字,以1:1000的浓缩比例交代完了《双状元英台仔》十万字的内容,“古时有个梁山伯,常合英台在学堂。同学读书同结尾,夜阁同窗象牙床”。

这个巧合还体现在,这些“歌册式歌谣”存目极少,且字数刚好都位于一个大致相同的区间,即24-74句之间。所以,这个文体能被准确、迅速地捕获。

总的来说,本文所谈的“潮州歌册”概念,就是相对比于潮州歌谣而言,拥有很复杂的人物描写、情节梳理,而且文本句数大于80句的潮州地方文学。潮州歌谣就是指相对比于潮州歌册而言,文本字数低于24句,且不具备基本叙事性的潮州地方文学。而“歌册式歌谣”不属于歌册,也不属于歌谣范畴。它专指5个文本,详见表6。

表5 文学性强弱和文本层次关系结构图

表6 “歌册化歌谣”目录(共五种)