正骨十四法闭合复位联合双球关节活动支架固定治疗老年桡骨远端C型骨折的短期疗效观察

李晓乐 徐大星

(1.河南省洛阳正骨医院,河南省骨科医院,河南 洛阳 471002;2.广东省佛山市中医院三水医院,广东 佛山 528100)

桡骨远端骨折是临床最常见的骨折之一,占急诊骨折的1/6,治疗不当会产生明显的功能受限[1-2]。由于骨质疏松,桡骨远端是老年人最易发生骨折的部位之一[3],其中的稳定型骨折通过手法复位后以石膏或夹板外固定获得较为理想的效果。C型(AO分型)桡骨远端骨折[4],骨折线波及关节面,常伴有桡骨短缩和关节面粉碎性骨折,单纯夹板或石膏固定往往难以维持复位,而切开复位内固定创伤大、手术时间长,加之老年患者常合并多种内科疾病及骨质疏松,因此并非理想的选择[5-6]。笔者通过回顾性研究分析了正骨十四法闭合复位联合双球关节外固定支架固定治疗老年C型桡骨远端骨折的临床疗效和安全性。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 1)诊断标准:采用《洛阳正骨·骨伤病证诊疗规范》中桡骨远端骨折的诊断标准[7]。2)辨证标准:采用文献[8]的标准,辨证为瘀热证。3)纳入标准:(1)符合上述诊断标准和瘀热证辨证标准;(2)AO分型为C型;(3)采用正骨十四法闭合复位联合双球关节外固定支架固定治疗或切开复位钢板内固定治疗;(4)病例资料完整。 4)排除标准:(1)合并血管神经损伤;(2)合并严重内科疾病;(3)合并其他影响患侧腕关节功能的疾病;(4)既往有患侧腕关节外伤或手术史。

1.2 临床资料 回顾性选取2017年1月至2018年3月佛山市中医院三水医院采用正骨十四法闭合复位联合双球关节外固定支架固定治疗老年C型桡骨远端骨折患者35例(手法复位组),男性11例,女性24例;年龄(68.51±8.43)岁;C1型 19例,C2型 11例,C3 型 5例。选取同期采用切开复位钢板内固定治疗老年C型桡骨远端骨折患者30例(切开复位组),男性10例,女性20例; 年龄 (65.31±6.43) 岁;C1型17例,C2型9例,C3型4例。两组均为闭合性骨折,均不合并神经血管损伤及严重内科疾病。两组患者的性别、年龄、骨折类型等差异均无统计学意义(P<0.05)。

1.3 治疗方法 患者入院后常规进行全身体格检查及相关辅助检查,合并内科疾病者请麻醉医师进行风险评估,分析X线及CT图像,明确骨折类型、塌陷及短缩程度。1)手法复位组采用臂丛阻滞麻醉,患者仰卧,患肢上止血带,常规消毒、铺巾。先采用佛山市中院正骨十四法中的“触摸辨认”手法辨别骨折移位情况,在助手以“拔伸牵引”法维持牵引下,术者先以“内外推端”手法纠正骨折端移位及成角畸形,再应用“抱迫靠拢”“摇摆旋转”手法通过韧带筋膜软组织牵拉、桡腕关节“模造”使关节面的碎骨快尽量达到解剖对位。复位后术者再次以“触摸辨认”手法确认畸形消失后,以便携式C形臂X光机透视骨折复位情况。助手维持固定,术者在第二掌骨基底部桡侧做长约1 cm的切口,钝性分离皮下组织至骨膜,避开伸肌腱,钻孔后钻入1枚半螺纹钉。在骨折线远端3~4 cm桡骨干桡侧以同样方法钻入1枚半螺纹钉。以这2枚半螺纹钉为标志,以同样的方法在第二掌骨远端和骨折线近端6~8 cm桡骨干桡侧各钻入1枚半螺纹钉。拧紧固定夹,固定双球关节,透视检查骨折复位情况。手法复位后仍有桡骨短缩者,调节支架最远端延长装置直至桡骨长度恢复;桡骨远端关节面仍有塌陷者,可用1枚直径2.0 mm克氏针撬拨,使关节面复位后再以外固定支架固定;局部骨碎片分离移位不稳定者,可先采用2~3枚直径2 mm的克氏针经皮或有限切开固定骨片,然后再进行外固定架固定;合并下尺桡关节脱位者,手法复位后,在旋后位穿入1枚直径2.0 mm克氏针固定下尺桡关节。术后口服具有活血祛瘀、消肿止痛作用的骨八方 (桃仁10 g,红花 10 g,三七 15 g,丹参 20 g,醋延胡索 15 g,赤芍 15 g,生地黄 30 g,栀子 15 g,荆芥 10 g,防风10 g),每日1剂,水煎取汁分2次服用,连用14 d,切口及支架钉孔定期消毒、更换敷料,预防感染。术后第1日开始进行患肢肩、肘及手指关节屈伸锻炼,2周后开始前臂旋转练习,3~4周后根据骨折端稳定情况放松远端球关节行腕关节屈伸运动,6~8周后拆除外固定架及固定下尺桡关节的克氏针,进行腕关节被动屈伸及前臂旋转锻炼。2)切开复位组采用臂丛阻滞麻醉,经桡掌侧切口或桡背侧切口切开,显露骨折端及移位的骨块,直视下复位骨折,以T形固定,以自体骨或人工骨填充塌陷和骨缺损处。放置引流条关闭切口。术后口服骨八方,用法用量同手法复位组。术后第1天即开始逐步功能锻炼。

1.4 疗效及安全性评价 比较两组治疗前和治疗后3个月的掌倾角、尺偏角及桡骨短缩距离;比较治疗后3个月时以Cooney腕关节功能评分量表[9]评定的总体疗效,90~100 分为优;80~89 分为良;60~79 分为可;<60分为差;比较治疗及随访期间的并发症发生情况。

1.5 统计学处理 应用SPSS16.0统计软件。两组性别、骨折类型、并发症发生率的组间比较均采用χ2检验,年龄、桡骨短缩距离的组间比较均采用t检验,总体疗效的比较采用秩和检验,检验水准α=0.05。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组总体疗效比较 见表1。两组治疗后3个月总体疗效差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组治疗后3个月总体疗效比较(n)

2.2 两组骨折愈合时间比较 手法复位组愈合时间为(6.10±2.41)周,与切开复位组的(5.83±1.72)周差异无统计学意义(P>0.05)。

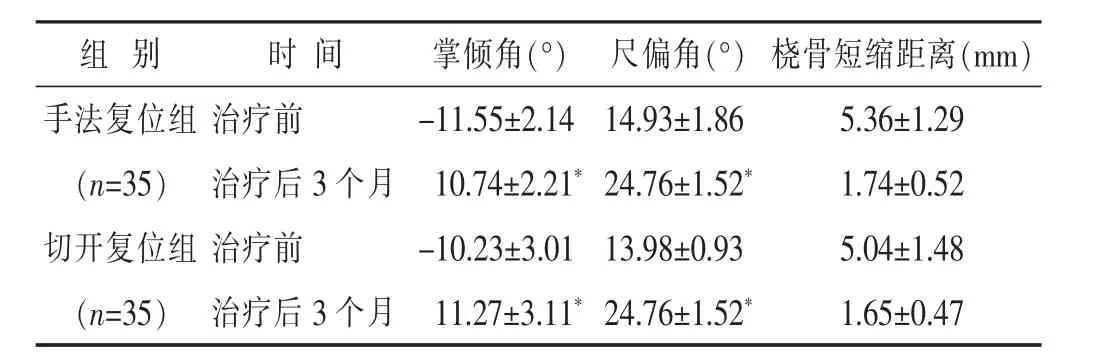

2.3 两组治疗后掌倾角、尺偏角及桡骨短缩距离比较见表2。治疗3个月后,两组患者的掌倾角、尺偏角均较治疗前明显改善(P<0.05);治疗后3个月时两组患者桡骨短缩距离与本组治疗前差异均无统计学意义(P>0.05)。

表2 两组治疗前后掌倾角、尺偏角及桡骨短缩距离比较(±s)

表2 两组治疗前后掌倾角、尺偏角及桡骨短缩距离比较(±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05

组 别 时 间 掌倾角(°) 尺偏角(°)桡骨短缩距离(mm)手法复位组 治疗前(n=35) 治疗后 3个月切开复位组 治疗前-11.55±2.14 14.93±1.86 5.36±1.29 10.74±2.21*24.76±1.52* 1.74±0.52-10.23±3.01 13.98±0.93 5.04±1.48(n=35) 治疗后 3个月11.27±3.11*24.76±1.52* 1.65±0.47

2.4 两组并发症发生情况比较 手法复位组2例患者出现支架针道感染,经伤口换药、抗感染治疗后好转,切开复位组未发生并发症,两组并发症发生情况差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

老年患者由于合并骨质疏松,低能量损伤就能使其发生桡骨远端骨折,且多为粉碎性骨折,稳定性差[10]。不稳定性桡骨远端骨折,由于干骺端粉碎,无法提供足够的骨性支撑,若仅以夹板或石膏托固定,固定的稳定性不足,术后容易发生复位丢失及桡骨短缩畸形,最终影响关节功能[11-12]。切开复位内固定创伤相对较大,而且C2、C3型骨折手术切开会进一步损伤腕关节周围软组织,加之骨折端过于粉碎,过多的剥离会增加复位难度,同时部分老年患者合并的严重骨质疏松会使螺钉把持力降低。大部分老年人对疼痛耐受较差,部分患者因切口及软组织损伤疼痛而拒绝早期功能锻炼,会造成关节挛缩、肌腱粘连,影响术后功能恢复[13]。有研究表明,尽管手术治疗能使桡骨骨折端达到解剖复位,但在腕关节活动度方面与非手术治疗并无明显差别[14-15]。因此,越来越多的学者主张采用手法复位配合外固定治疗老年桡骨远端不稳定骨折[3]。

正骨十四法是国内颇具代表性的骨科手法,是20世纪80年代由原佛山中医院院长陈渭良教授总结前人方法,并结合自身临床经验,在医院骨伤科团队协作下,发展出的一套系统的正骨诊疗方法[16]。这套手法包括触摸辨认、擒拿扶正、拔伸牵引、提按升降、内外推端、扣挤分骨、屈伸展收、旋翻回绕、接合碰撞、抱迫靠拢、扩折反拔、摇摆转动、顶压折断、对抗旋转。笔者在治疗C型桡骨远端骨折时,应用触摸辨认、拔伸牵引、内外推端等手法通过软组织铰链作用恢复骨折的对位对线,对涉及关节面的碎骨片,通过抱迫靠拢、摇摆旋转等手法利用韧带筋膜组织牵拉、桡腕关节的“模造”进行复位。

双球关节活动外固定支架是根据韧带牵拉复位原理,通过软组织夹板的作用复位骨折[17-18],固定的稳定性高于夹板或石膏固定。固定3~4周后,可通过适度放松远端球关节进行腕关节功能锻炼,对部分C3型关节面难以完全复位者,在支架牵引维持骨折端对位对线的同时,利用功能锻炼的磨合作用可使桡骨远端关节面逐步恢复正常。

中医学理论认为,骨折早期(骨折发生后1~2周)气血受损,血离经脉,瘀积不散,气滞血瘀,经络受阻,瘀血阻络,易于化热。因此,治疗应以活血化瘀、消肿止痛为主,并辅以清热凉血之法。骨八方是佛山市中医院的院内协定方剂,用于创伤骨折早期,具有活血化瘀、消肿止痛为、清热凉血的功效。研究表明,骨八方能有效缓解创伤早期肢体疼痛,促进肿胀消退,可通过降低白细胞介素-6、肿瘤坏死因子-α等炎症因子水平,抑制炎症反应[19]。

综上所述,我们认为正骨十四法闭合复位联合双球关节外固定支架固定治疗老年C型桡骨远端骨折短期疗效确切,安全性高,其疗效及安全性与切开复位内固定治疗相当。