隶 体(下)

如果说,古隶的进一步草化、隶草的形成主要得力于西汉时期社会下层速记的客观需求,那么,古隶的楷化、汉隶的形成则是当时朝野上下主观努力的结果。汉武帝之前,民众亟须休养生息,国家不堪内忧外患,根本无暇顾及文化建设,暂且沿用古隶来应付社会各阶层的文书情有可原。汉武帝之后,国力增强、文化复苏,文字书写逐渐讲究起来也在情理之中,无论是朝堂上的木牍还是边远关隘的简册,都出现了平画横势、字形较为工稳、布置较为匀整的汉隶书迹。但尽管如此,西汉没有哪位帝王曾提出文字改革、编定汉隶的政策;新莽时期甚至有弘扬篆体的努力,可见当时“隶体”作为新字体尚未最终确立,“汉隶”作为新字体的正书形态也还没有最终定型,楷化过程中的汉隶仍残存着连带笔画、减省笔形的行草痕迹。此际的汉隶作为正体,其笔法虽不够完善,而其笔意却充满活力,质朴之意未减,又平添了一种端庄、郑重的神色。

严格说来,隶体作为继篆体之后的新字体的最终完成是在东汉中期。虽然汉隶与隶草在社会下层仍然沿用,并且自然而然地衍变着,但在社会中上层,贵族与新兴的士族却以其审美意识自觉加入了隶体文字的改良与完善:汉章帝时期的齐相杜操改良隶草,成为规范化的“章草”;汉和帝时期的郎中贾鲂改良汉隶,“以李斯《仓颉篇》为上,扬雄《训纂篇》为中,《滂喜篇》为下,皆用隶字写之,隶法由兹遂广”。贾鲂所书,应当是盛行于东汉后期的“八分”,亦即完全楷化并加以修饰的隶体正书——这种新体楷书的笔法与笔意,在当时的石刻书迹中得到了最为充分的展现,成为中国传统书法中隶体正书的光辉典范。

图1 《石门颂》(局部)

图2 《西狭颂》(局部)

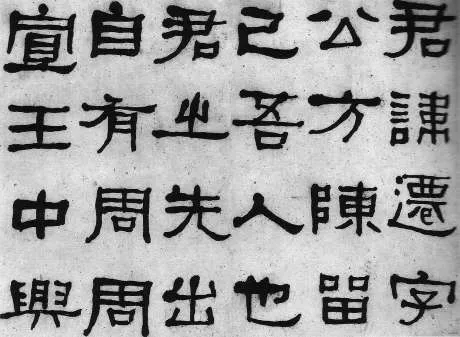

图3 《陠阁颂》(局部)

东汉石刻隶体正书有两大类,一是摩崖,二是碑版。二者虽同为八分书,但其笔法与笔意各异其趣。摩崖八分书以“三颂”(即汉中《石门颂》、略阳《郙阁颂》、成县《西狭颂》,见图1-3)为杰出代表,其用笔或瘦劲飘逸,或浑厚古拙,或简洁质朴,结体寓严整于粗放之中,布置茂密而不失自然之趣。至于其笔意,成公绥《隶书体》中的一段话正可说明:“若乃八分玺法,殊好异制。分白赋黑,棊布星列。翘首举尾,直刺邪掣。缱绻结体,劖衫夺节。或若虯龙盘游,蜿蜒轩翥;鸾凤翱翔,矫翼欲去。或若鸷鸟将击,并体抑怒;良马腾骧,奔放向路。仰而望之,郁若宵雾朝升,游烟连云;俯而察之,漂若清风厉水,漪澜成文。重象表式,有模有概;形功难详,粗举大体。”八分书的笔势与体势,加之摩崖刻石的雄伟壮观,足以使人产生无限遐想。

东汉后期树碑成风,时人倾财立碑,碑版上的八分书自然要由当时的善书者精心书写。尽管这些碑版没有留下书家姓名,但正如清人王澍所说,“每碑各出一奇,莫有同者”。康有为在《广艺舟双楫》中将它们归纳为八种审美类型,即所谓“骏爽、疏宕、高浑、丰茂、华艳、虚和、凝整、秀韵”,这只是粗略的分类,其实每一审美类型所包含的各碑版书风之间仍存在着显著的差异。如果说西汉后期的隶体正书“汉隶”是乡野村夫变成了官宦而尚存本色,那么,东汉后期的隶体正书“八分书”则如世家子弟穿上了官服而各显风采——隶体正书只有到了汉碑八分书阶段才真正具有了作为字体楷则的法度与气度。从书法艺术原理的角度看,汉碑八分书的笔法并不复杂,只是在篆体用笔的基础上增添了波磔的修饰性笔画形态,其横平竖直的直线组合结构比篆体正书还显质朴;但汉碑八分书的笔意却极为丰富,不仅始终保有质朴天性、自然之趣,而且充分流露出书写者的性情与趣尚。也正是因为如此,八分书不仅拥有如康有为所说的汉碑八大审美类型,而且具有各种风格衍生的可能性和可观性:可以儒雅如汉末《熹平石经》,可以粗犷如前秦《广武将军碑》,可以敦厚如东晋《好大王碑》,甚至可以华丽如唐代《大智禅师碑》,等等,它们都是书写者的性情与趣尚的流露;但汉碑八分书最忌刻板与浮夸,拘泥法度便丧失了自然天趣的流动,刻意夸张变形便违背了汉碑八分书的质朴精神。从清代书家隶体正书创作的得失,最能看清这一点。

隶体书艺在经历了宋元明三代衰落低迷之后,在清初悄然复兴。清代人无缘获见主要由简帛承载的古隶、汉隶墨迹,他们所学的隶体书艺只能是石刻八分书,换言之,清代隶书复兴的基点不是作为篆体行草书的古隶和逐渐正书化的汉隶,而是传为汉末蔡邕所书的《石经》八分书、唐代御用书家的碑刻八分书,以及陆续出土发现的东汉碑刻八分书,是建立在讲究修饰的八分书基础上,并且以八分为古体,重新发展隶体正书书法。所以,明末清初隶书名家,王时敏学唐人隶书,端庄严整、饱满圆润,较多明人作风;而郑簠、朱彝尊、万经诸家均得力于明末出土的东汉《曹全碑》,平画横势、点画飘逸、结体匀和,表现出一派儒雅气息;即使是用笔雄浑、跳宕、古拙的傅山、石涛、金农诸家,其仿东汉碑版的八分书也充分注意到波磔笔画的装饰性——谁都没有意识到隶体书艺用笔简易缘于其本是“草根”所为,谁都理所当然地将八分书奉为古代经典而尽力效仿。正因为如此,面对笔画简易的隶体正书,早已习惯于复杂用笔的书法家们反而显得不知所措,他们想方设法在书写中增加动作难度并为此寻找合适的理由。殊不知隶体书艺根性质朴,不宜作过多、过复杂的修饰。以郑簠八分书为例,笔画增加了许多颤动,不免忸怩作态;而金农减弱波磔修饰,一味直拙,虽然笔法略显单调,但笔意高古远胜郑簠。

清中叶,随着金石学的发展与人们对汉碑认识的加深,擅长八分书的书法家们已经能够较好地把握用笔平实与修饰之间的平衡与分寸,例如,丁敬用笔细腻多变,比郑簠更得汉碑的笔趣;钱大昕用笔爽畅开阔,虽同属《石经》一系,但比王时敏更加豪迈;翁方纲用笔清刚峻健,深得汉碑之法;黄易用笔简朴拙厚,颇得汉碑之意。他们都是在以汉碑为法,努力效法汉碑用笔之形,表现出崇古的文人趣味。又如,桂馥用笔丰茂平和,得在笔情;邓石如用笔雄厚劲键,得在笔力;伊秉绶用笔平正宽博,得在静穆;陈鸿寿用笔收放纵横,得在奇崛。他们都是从汉碑中化出,以各自解读的汉碑笔法来表现自己的审美理想。总而言之,上述这些士大夫、学者、文人艺术家无不以书法艺术的眼光看待早已退出日用书写领域的八分书,在继承元明隶书笔法的基础上,取法某种风格的汉碑,以求写出自己的面貌。因而,他们虽然不同程度地形成了自己的笔法,但终究未能像汉代人那样,以日用书写的汉隶笔法为基础,依据各自的性情与趣尚来自由发挥,既不刻板又不刻意,竭尽修饰而见自然。

最能代表清代人隶体正书书艺成就的,历来首推晚清何绍基。何绍基也是以汉碑(尤其是《张迁碑》)为根基,但他创造性地使用“回腕”执笔法,以极不便利的肢体状态来书写极熟悉的汉碑八分书,不刻意增加书写的小动作而笔画形态的复杂变化自然而生,由此化熟为生、寓巧于拙,在精神层面上把握汉碑笔法,用笔凝重而灵活多变,结体端庄而拙趣盎然,表现出无为而无不为的大气雍容,与汉碑石刻书艺息息相通,成为近现代碑派隶体正书书法的新典范(见图4)。直到20世纪初,罗振玉、王国维撰《流沙坠简》(见图5),首次发表被英国人斯坦因盗掘的敦煌汉简和罗布泊汉晋简牍、残纸、帛书的照片,人们才看到了汉代隶体墨迹书艺的真面目;才认识到东汉碑版上的八分书是汉代隶体书艺的高度完善的样式,而不是唯一的样式,更不是最古老的样式;认识到墨迹汉隶与铭石体八分书之间既有联系、又有差别,并且开始学习汉隶、甚至古隶,努力以此变通先前所学的汉碑。

图4 何绍基《临张迁碑》(局部)

图5 《流沙坠简》(局部)

现当代秦汉简帛书迹的大量出土,书法家们对这些简帛书的热衷和学习,使两千多年的隶体书艺演变轨迹画成了一个大圆圈:从最初作为大篆行草书的原始隶体,到作为法定的社会下层使用的速记符号秦代隶书;从西汉初沿用、上下通行的古隶,到西汉中后期趋于成熟的作为新字体正书形态的汉隶;从东汉中期成熟定型的隶体正书八分书,到汉末之后八分书的迅速衰退;从宋元明隶体正书的衰微,到清初八分书的复兴;从晚清碑派隶书的成熟,到现当代大字隶书学汉摩崖、中小字隶书学汉简帛,这一漫长的历史过程或许是一种“螺旋式上升”。但从书法艺术原理的立场,我们必须清醒地看到,秦汉人写古隶,如同后世写真体行草书,是在追求便捷简易书写的过程中形成的,而不像今人是在临习汉碑八分书的基础上再掺入简帛书的笔法以求变形,或者用长期以来已经习惯的汉碑凝重笔法去写汉简或秦隶的简易字形;汉代人写古隶、写汉隶,是在努力将作为行草书的斜势改造成作为正书的平势,而不像今人是要借助于古隶的斜势来改造八分书的平势,甚至是要挣脱八分书而作为所欲为的夸张变形、自由书写。只有辨析清楚此中的联系与差异,我们才能知其所以然,才能更好地学习秦汉简帛墨迹、东汉摩崖碑版,锤炼笔法,丰富笔意。