国宝修复背后的故事

——曾经被毁得稀碎,现在完好如初 中国10大文物修复案例(上)

曾经大热的纪录片《我在故宫修文物》让不少人见识到文物修复的魅力,中国十大文物修复案例更是让人看到文物修复师们化腐朽为神奇的能力,一起来看看这些国宝修复背后的故事。

一、四羊方尊

四羊方尊,商代青铜器,是商代方尊中现存最大的一件。其造型独特和工艺精美而堪称国宝。现藏于中国国家博物馆。四羊方尊曾经在日军的空袭中被炸成20多块。修复任务交给了文物修复大师张欣如:“四羊方尊拿过来的时候已经过初步修复,不过很粗糙,和原物有很大差距。”但看到青铜器优美的造型和精致的花纹,他立即有了让四羊方尊重现“真身”的冲动。

张欣如先生将一栋简陋的砖房当成工作室,专心修复四羊方尊。他回忆道:“方尊有30多公斤,很重,我有时要把方尊放在腿上,一手扶着,一手焊接,花纹很细,一点都疏忽不得。方尊的底盘碎得很厉害,费了不少工夫。”经过两个多月修复,以及后来的多次修复,四羊方尊才变成现在在展厅里的样子。

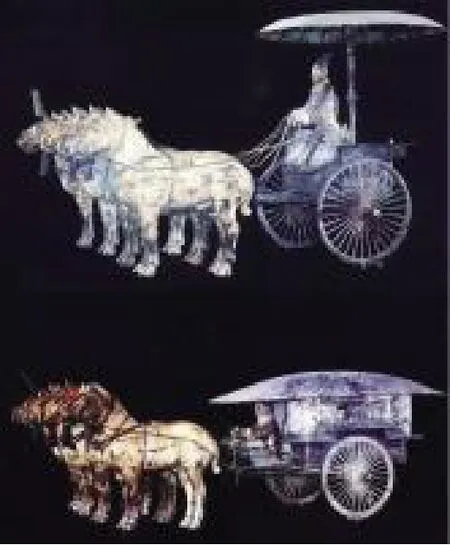

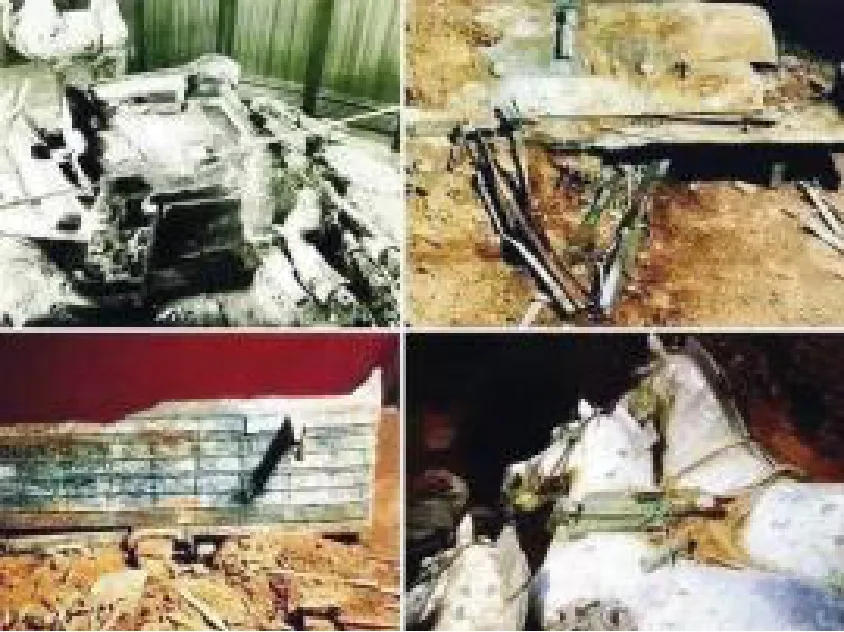

二、秦始皇陵铜车马

1980年发掘出土的秦始皇陵铜车马,由于原有木椁早年腐朽、上部填土塌陷,致使两辆铜车马损坏严重。一号车出土时全车共破碎成1325片;二号车出土时全车共破碎成1685片,断口2244个,破洞316处,裂缝55处。碎成这样能修吗?两辆制作精细、构件繁多、形制复杂的残破铜车马从1980年12月至1988年4月经过多年清理,修复完成!成为研究秦代冶金、铸造、机械、车舆具及系驾方式至为珍贵的重要文物。

三、《殷墟文字丙编》

甲骨的缀合和简帛的整理,虽然可能算不上严格意义上的文物修复,但其过程的艰辛与成果的惊艳,丝毫不逊色于古籍字画的修复。甲骨缀合的成果,比较著名的是《殷墟文字丙编》。第十三次殷墟发掘时发掘出了一大批整甲,运到南京后中研院史语所便对该批甲骨进行整理。七七事变后,史语所整体向西迁移,到四川时里面的纸盒子都朽坏了,整甲也碎成了小块。殷墟文字乙编收录的就是这些碎片。

后来国民党退出大陆,史语所也便把这些碎片带到了台湾。张秉权花了20年的时间,拼出来300多版整甲(相当于几百幅拼图拆碎了揉一块儿),作为《殷墟文字丙编》出版。甲骨文缀合得比较好的还有严一萍。他曾经把5块碎片缀合成这样一版腹甲:神奇的是,这五块碎片是从不同的坑位出土的。也就是说,它们在商代就已经碎掉了。

四、马王堆帛书

马王堆帛书当初被发现的时候,是在一个石盒里。水浸霉蚀,相互粘连,几乎变成了一块书砖。帛书拼复的最大困难是无法用实物。帛书太软易毁坏,只能拍下照片用复印件拼。帛书揭裱后留下许多碎片,在整理时,发现哪一页有空缺,就到碎片里找相应的图纸,犹如“高级拼图游戏”。至于修复的过程,说来话长。概括讲,经历40年整理,当年参与修复的师傅们大多故去,给我们留下了这本《长沙马王堆汉墓简帛集成》。

五、竹简

竹简的整理也是比较复杂,竹简和甲骨不同,甲骨挖掘出来的时候是干的,而且比较硬,所以整理的时候可以用小刷子刷去甲骨上的土,拿在手上仔细看。竹简保存的环境一般是湿漉漉的,所以一般竹简出土时都是裹着泥。竹简由于长期被水浸泡,柔软得像粉条,却没粉条的韧性,很容易断。在清理完竹简上的泥土后,就要在溶液里保存。

竹简在刚开始就是这样的酱油色,黑乎乎的。竹简的整理者要根据竹简的形态、字体风格、上下文意等因素对其进行重新编排,恢复竹简原来的顺序。有些简会断成两截,有些简断成只有一两个字的碎片,缀合难度就比较大了。上博简《容成氏》,不难发现第二根简颜色黑乎乎的,第8根简断成两截:郭店简从出土到现在有20多年过去了,还有几块简无法缀合。郭店简是抢救性挖掘,当时经验不足,发掘时没注意保持简序,给整理着编连竹简造成了不少麻烦。上博简整理过程中注意到了这个问题,编连的准确度提升了不少。

六、班簋

“文革”时,簋的全形被毁成若干大小不一的碎片,并被送到废品回收站、炼铜厂,等待回炉。1972年,北京文物清理拣选小组的呼玉衡、华以武师徒到有色金属回收站看到几块沾满铜锈的碎片,其纹饰与若隐若现的文字在多年从事古董行业的师徒看来,气质十分特殊。于是认定周边应该还有更多的碎片或残件的存在。

返身再去寻找,收获颇丰,回到办公室后又请教更有经验的程长新先生,认定这应该是西周时期一件有长篇铭文的珍贵文物。再返回回收站筛了一遍,把所有残件碎片作了拼接组合,才认出这就是流传有绪的清宫宝物《班簋》。鉴于这是一件重器,次年夏,由北京方面再送回故宫文物修复厂,经过整形、翻模、补配、修补、纹饰对接、焊接、钢錾镌刻、做旧、填锌、砂洗等等,修旧如旧,才完成了青铜器修复史上的一次成功范例。(未完待续)