从络虚瘀滞论治颈动脉粥样硬化斑块

彭 娟,金庆江2,过伟峰

颈动脉粥样硬化斑块(CAS)是动脉粥样硬化(AS)发展的严重阶段,极易引起脑部动脉供血区缺血、梗死,为缺血性脑血管病中最主要的病因之一。研究表明,伴有头颈部动脉粥样硬化狭窄的脑卒中是导致严重残疾与死亡的主要类型,而高效、稳定、持久的调脂稳定斑块及抗栓可预防血栓形成,进而降低脑血管事件的发生。当前西医对于本病的处理主要以他汀类调脂稳定斑块、抗栓等药物治疗为主[1]。然而由于对于CAS的认识不足及惧怕服用他汀类药物带来的诸如肝功能损害、横纹肌溶解、肌痛、胃肠道不适等不良反应[2],因而使病人按指南用药的依从性较低。所以寻求一种安全、有效、依从性较好的药物具有非常重要的意义。CAS在中医学中并无统一的病名,多是依据其主要临床表现如头晕、头痛、耳鸣、耳聋、视物模糊、肢麻、乏力、健忘等,将其归属于“中风”“眩晕”“头痛”等疾病范畴。近年来,笔者通过查阅经典文献及结合现代研究,认为“元气亏虚、络脉瘀滞”是CAS的基本病机,临证治宜“补气活血、化瘀通络”为主,现将立论基础探讨如下。

1 元气亏虚、络脉瘀滞是颈动脉粥样硬化斑块形成基本病机

1.1 颈动脉粥样硬化斑块与中风关系密切,历代经典文献多从虚、瘀论治 中医学中虽无颈动脉粥样硬化斑块形成的明确记载,但因其与中风发病关系密切,因而可从对中风病因病机的描述中窥见一斑。早在《黄帝内经》中就有从虚、瘀论治中风的记载。《灵枢》曰:“虚邪客于身半,其入深者,内居荣卫,荣卫衰则其气去,邪气独留,发为偏枯。”首次明确提出中风的病因病机是正气不足,邪气独留。而《素问·阴阳应象大论》亦有“定其血气,各守其乡,血实者宜决之,气虚者宜掣引之”的论述,论述了益气与活血的治则。明·张景岳在《景岳全书》中指出:“中风麻木不仁等证,因其血气不至,所以不知痛痒,盖气虚则麻,血虚则木,麻木不已,偏枯痿废,渐至日增。”进一步指出中风症状如肢麻、偏枯痿废等归因于气血虚弱。清·王清任在《医林改错》中指出:“元气既虚,必不能达于脉管……必停留而瘀”,强调元气亏虚,运血无力,脑脉瘀滞是中风发病的内在原因,治疗上强调在大补元气的基础上配合活血化瘀药以达到气旺血行,脉管通畅,并创立补阳还五汤应用至今。

1.2 现代中医研究多以补气化瘀论治颈动脉粥样硬化斑块 CAS为慢性病,好发于中老年人,多在多种慢性疾病基础上发生,总病机属本虚标实,本虚主要责之于肝肾不足、元气亏虚。王清任《医林改错》记载:“元气既虚,必不能达于脉管……必停留而瘀”。肾寓藏元阳元阴,五脏六腑之阳,非肾阳不能温煦,五脏六腑之阴,非肾阴不能滋养。年老五脏亏虚,以肾为著,肾阳虚衰,不能温煦脾阳,脾失运化,痰湿内生,脂浊内停;阳虚运血无力,血行迟缓发为血瘀,日久血滞痰凝,痰瘀胶结,著于血脉,斑块乃成。现代临床研究表明,运用具有补肾益气、活血祛痰作用的复方中药均可通过改善脂代谢紊乱,减轻炎症反应,缩小颈动脉内膜中层厚度及斑块体积,减少不稳定斑块数目等途径,延缓CAS病人动脉粥样硬化进程[3-5]。

血液是人体生命活动的物质基础,其由心所主,由脾所统摄、生化,而由肝脏所藏,通过肺脏布散周身,最终由肾施泄,因而与五脏皆相关联。瘀血是血行障碍、血液凝聚而形成的病理产物,瘀滞内结,血液污秽,血不循经均可产生瘀血。瘀血阻络不仅是CAS的始动因素,而且贯穿于整个发展和演变过程[6]。现代研究显示,动脉粥样硬化斑块血瘀证病人多存在血液流变学障碍、血小板激活及血管内皮受损表现,因而临床中多应用具有活血化瘀通络作用的中药制剂治疗CAS。多项研究表明,活血化瘀代表制剂血府逐瘀方药可通过降低总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平及升高高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平而显著降低颈动脉内膜中层厚度(IMT)、斑块面积及斑块总积分,从而发挥抗动脉粥样硬化作用[7-8]。张艳慧等[9]亦通过动物实验证实,大黄蛰虫丸可通过降低AS模型大鼠血清内皮素含量,增加血清一氧化氮(NO)含量,发挥保护血管内皮功能的作用。

1.3 元气亏虚、运血无力为瘀血形成的病理基础,二者互相影响 血液运行于脉中,输布渗灌而发挥濡养周身的作用,脉中血液凝滞成形而为瘀血,溢出脉外的血液积聚成形也成为瘀血。瘀血为贯穿颈动脉粥样斑块形成整个病程的病理因素。

气虚致血瘀缘于“气能生血、气能行血”理论。气为血帅,气旺可资新血化生之源,气行可消脉中留滞之瘀,活血则瘀除脉通,新血得生。气虚则推动无力,脉管内外的营卫之气稍有阻滞,血流就可能变得缓慢而形成瘀滞,脉中有形之瘀血阻滞脉络,积聚形成斑块,甚则进而闭阻脑窍脉络,罹患中风。气虚不仅导致血瘀,还会引发络脉空虚,致邪客于络;又络主血,血行其中,络脉不利与瘀血内停互为因果。

此外,气虚、血瘀可相互影响,进一步促使和加剧了颈动脉粥样斑块的进程。气为阳,血为阴,阳根于阴,故《灵枢·本神》曰:“阴虚则无气”,因津血同源,可以看出津液匮乏,气失所养可致气虚。对于颈动脉粥样硬化斑块形成,瘀血是成病之因,血为气之母,血瘀则气失荣养,气将因瘀而虚。气为血之帅,气虚运血无力,血又因气虚而愈瘀。同时,气血亏虚,更损阴血,使脏腑组织失于滋润和濡养,日久脉管硬化,血液黏稠、血行迟滞、脑脉瘀闭不通,加剧发生中风的风险。

2 补气活血、化瘀通络为颈动脉粥样硬化斑块形成的基本治则

颈动脉粥样斑块形成的核心病理因素为瘀血,“瘀血阻络”贯穿病程始终。本病为本虚标实之证,结合经典文献查询及现代医家观察,均表明颈动脉粥样斑块形成多表现为元气亏虚、络脉瘀滞的病理变化。因此在颈动脉粥样斑块的防治过程中,需标本兼顾,气血同调。基于此,确立了“补气活血、化瘀通络”的基本治则,并依据江苏省名老中医金里千及奚凤霖主任的学术经验,结合多年临床实践,研制出益气活血方药——参龙胶囊。全方由红参须180 g,三七粉180 g,地龙180 g,红景天36 g,红花18 g组成,共同打粉后制成胶囊,便于长期服用。方中红参须用为君药,大补元气,补肾气强心气,意在使气旺而运血有力,脉络自易畅通;三七粉养血活血,散瘀通脉,地龙气腥善行,长于行散走窜,通经活络,二药作为臣药,辅助君药活血化瘀通络;红花善于活血通络,红景天性寒,善于补肾养血通络,二药作为佐药,加强补气活血功效,且红景天性味偏寒,可佐制诸多补气活血药物的温燥之性。上述五药合用,使气足以推动血行,瘀去而脉络畅通,达到使颈动脉斑块稳定、消退之功,实现标本兼治。

3 典型病例

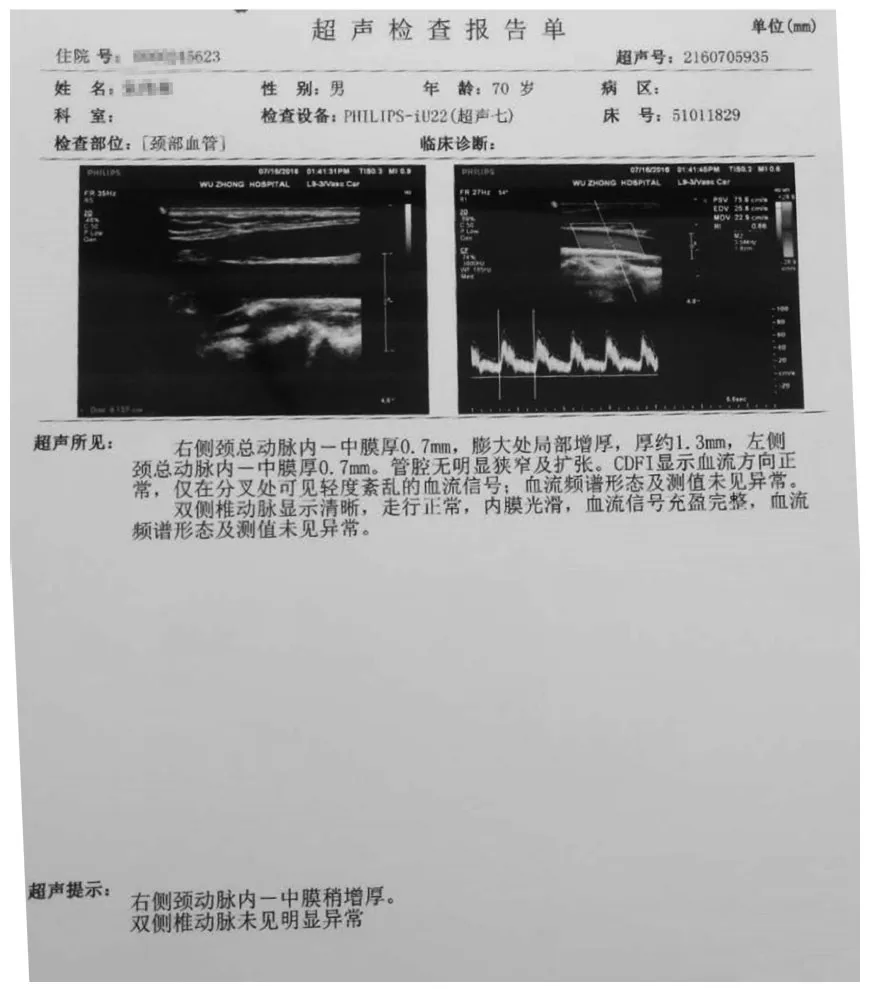

病人,男,70岁,初诊时间:2016年2月29日。主诉:间断性头晕20 d,发作时无视物旋转及恶心呕吐,头重脚轻感明显,腰酸,乏力,食纳一般,夜寐尚安,舌紫暗,中裂纹,脉细弦。既往有糖尿病、高脂血症病史。颈动脉彩超显示:双侧颈动脉粥样硬化伴斑块形成,右侧颈总动脉IMT 1.1 mm,右侧颈总动脉膨大处后壁可见一个强回声斑块,大小约5.1×1.9 mm;左侧颈总动脉IMT为 0.7 mm,左侧颈总动脉膨大处后壁可见一个强回声斑块,大小约5.0×2.0 mm(见图1)。血脂四项:总胆固醇6.55 mmol/L,三酰甘油 2.1 mmol/L,高密度脂蛋白胆固醇1.47 mmol/L,低密度脂蛋白胆固醇 4.1 mmol/L。肝肾功能:丙氨酸氨基转移酶(ALT)12 U/L,天门冬氨酸氨基转移酶(AST)15 U/L,尿素氮5.36 mmol/L,血肌酐50 μmol/L,血尿酸 392 μmol/L。心电图:窦性心律,正常心电图。西医诊断:颈动脉粥样硬化斑块形成、糖尿病、高脂血症。中医诊断:眩晕、气虚血瘀证。治以补气化瘀通络,给予参龙胶囊口服,每次4粒,每天3次,共3个月。服药后复诊:头晕、四肢乏力明显改善,腰酸减轻,纳可,舌淡,苔薄白,中裂纹,脉细弦。复查颈动脉彩超显示:右侧颈动脉内中膜稍增厚。右侧颈总动脉IMT 0.7 mm,膨大处局部增厚,厚约1.3 mm;左侧颈总动脉IMT 0.7 mm(见图2)。复查血脂四项:总胆固醇4.78 mmol/L,三酰甘油1.78 mmol/L,高密度脂蛋白胆固醇1.40 mmol/L,低密度脂蛋白胆固醇2.29 mmol/L。肝肾功能:ALT 12 U/L,AST 16 U/L,尿素氮5.34 mmol/L,血肌酐50 μmol/L,血尿酸395 μmol/L。心电图显示:窦性心律,正常心电图。病人临床症状及实验室检测结果表明:参龙胶囊应用于颈动脉粥样硬化斑块的治疗,具有显著的降脂、缩小斑块体积及稳定斑块性质的功效,且安全性高。

4 结 语

颈动脉粥样硬化斑块是观察全身动脉粥样硬化的一个窗口,是好发于中老年人群的一种常见疾病,亦是缺血性心脑血管疾病的重要原因,临床防治任务十分艰巨。当前对于并发有脑卒中、缺血性心脏病等病人,其应用抗栓、调脂稳定斑块等西医方案的短期依从性尚可,而临床中很多颈动脉粥样硬化斑块病人尚未发生心脑血管事件,致使该类病人忽视其危害,且因惧怕调脂药物的副作用,而极大地降低了应用抗栓、调脂的依从性。

通过查阅文献及结合临床实践,提出元气亏虚、络脉瘀滞是CAS的基本病机,创制具有补气活血、化瘀通络功效的复方制剂参龙胶囊,其具有明显的降脂、缩小斑块体积及稳定斑块性质的作用。

图1 治疗前颈动脉彩超

图2 治疗后颈动脉彩超