就业稳定性、市民化意愿与农民工消费*

袁 方,安凡所

(广东外语外贸大学 商学院,广东 广州 510006)

一、引 言

中国已经进入了高质量发展的新阶段,消费对经济高质量增长的重要性不言而喻。农民工群体因规模庞大、收入增长迅速以及消费模式改变较快,使得越来越多的学者将他们视为关乎经济新增长点的关键人群。农民工正凭借自身实力成为拉动消费生力军,成为中国经济转向高质量发展阶段的新引擎。党的十九大明确要求加快农业转移人口市民化,这意味着不仅仅是简单地从农民到市民的身份转变,还要求让城市对农民而言是“进得来,愿意进,留得住”的地方。市民化的前提和城市融入的基础是农民工在城市里的稳定就业。然而,农民工的落户并非一蹴而就,一方面,各级政府需要因地制宜、统筹兼顾地制定对接政策的实施细则;另一方面,还需综合考虑农民工落户的能力与意愿,对于大城市,农民工可能有意愿而没条件落户,而对于中小城市,农民工却可能有条件而没意愿落户。

未来打算和身份认同作为市民化意愿的两个重要维度,对农民工消费行为存在着深刻影响。一方面,未来打算会对农民工消费安排的预期和判断产生重要影响。对于计划未来返乡的农民工而言,他们更倾向于储蓄以及将收入转移回故乡。而打算在城市长期定居的农民工会模仿市民的消费方式,减少与市民的外在差异。[1]尤其是新生代农民工,受农村传统思想的影响较小,乡土情结淡薄,渴望长期定居并融入城市。[2]另一方面,农民工身份认同的困境阻碍了消费方式的转变。由于受到户籍制度及社会保障制度的限制,他们难以享受完善的城市公共服务,在城市中往往处于边缘人的地位。而城市社会制度的刚性隔离使得市民容易对农民工产生偏见与歧视,使得农民工更加难以产生对城市的归属感或市民身份的认同感。虽然近年来农民工收入增长速度较快,但身份认同的偏差和矛盾使其消费行为表现为暂时性、维持性和最小化等特征。[3]因此,在我国城乡一体化发展的背景下,研究农民工消费行为对中国经济高质量发展和推动城镇化进程都具有重要的现实意义。

基于此,研究以农民工消费为研究目标,尝试剖析就业稳定性传导机制,强调了市民化意愿这一重要的心理因素,并结合我国城乡二元户籍制度以及各地差别化落户政策实践,探讨就业稳定性传导的城市之间差异。本研究将采用广东省2740份农民工调研数据,实证考察“农民工的稳定就业促进市民化意愿增强,进而增加其消费”的传导机制。具体地,研究将回答以下三个问题:第一,就业稳定性对农民工消费行为有何影响?第二,就业稳定性是否通过影响市民化意愿而对农民工消费施加了作用?第三,城市差异是否调节了市民化意愿的中介效应?

本研究的主要贡献包括:第一,基于经典消费理论,从就业稳定性和市民化意愿的双重视角研究和解释中国农民工消费行为;第二,分析就业稳定性的中介效应,探讨就业稳定性是否通过影响市民化意愿而对农民工消费施加作用,并讨论了城市差异的调节效应,期望对稳定农民工就业与城市融入、促进中国农民工消费以及差别化落户政策的制定或讨论有借鉴意义;第三,研究数据典型。广东是农民工集聚最多的地区,2015年广东省农民工人数为2796万,约占全国农民工总数的十分之一,位居全国首位。本研究采用广东农民工实地调查数据,真实准确地反映农民工消费的实际情况。

接下来的结构安排如下:第二部分对就业稳定性、市民化意愿与农民工消费的相关文献进行梳理;第三部分介绍数据来源、计量模型的选取;第四部分是主要实证结果,着重讨论市民化意愿的中介效应,检验就业稳定性是否通过影响市民化意愿而对农民工消费施加了作用;第五部分进一步讨论广深一线城市和非广深其他城市的差异;最后一部分总结全文并简要评述。

二、文献回顾与研究假设

(一)就业稳定与农民工消费

就业稳定性是一个多维度概念,学者们从不同的角度对其进行解读。谢勇提出城市更换频率、就业更换频率、就业时间和劳动合同等四个指标衡量农民工就业稳定性。[4]李哲君提出换工率、职业期限和合同签订等三个指标衡量就业稳定性,并通过广东省部分地市的外来农民工调查数据研究发现,农民工的就业稳定性受到年龄、受教育程度以及就业岗位等多种因素影响,同时就业稳定性更高的农民工,其工资收入也更高。[5]高华和肖意可采用目前工作持续时间与流入本地时间的比值度量农民工的工作稳定性。[6]

若劳动者无法获得稳定满意的工作,将会对包括消费等一系列的个人或家庭经济行为产生深刻影响。由于中国城乡二元社会结构以及户籍制度等基本国情,农民工就业呈现出与普通城镇居民不同的特点,具体表现为就业的稳定性差、频繁更换工作单位和城市等。[7]另一方面,由于我国农民工属于“体制外”的边缘就业群体,人力资本和社会资本较低,在劳动力市场上议价能力比较低,而劳动者权益保护机制的缺位加剧了就业的不稳定。就业稳定性对农民工消费的影响可以根据预防性储蓄的理论进行解释。Leland认为,个人为了预防未来收入不确定性,通常会进行额外储蓄,进而会对消费产生冲击影响。[8]在对农民工群体的实证研究中,温兴祥则证实了就业不稳定(失业、失业风险)对农民工家庭的人均消费具有显著的负向影响,且这种负向影响对于低消费家庭更加严重。[9]

在借鉴现有文献做法的基础上,本研究从以下几个方面构建就业稳定的度量指标:第一,是否签订劳动合同。研究假设,签订劳动合同对农民工消费存在正向作用。第二,平均每份工作的持续时间。平均每份工作持续时间代表了农民工专用性人力资本积累,平均每份工作持续时间越长说明专用性人力资本在劳动力市场上的认可程度越高。研究假设,平均每份工作持续时间对于消费存在正向作用;第三,当前企业工作的持续时间。当前企业工作持续时间越长,通常意味着劳动者对企业的契合度和满意度越高,劳动者对未来收入的预期越稳定。[10]因此,本研究假设,当前企业工作持续时间对于消费存在正向作用。

综上所述,提出以下假设:

H1:就业稳定性对农民工消费存在正向作用;

H1a:签订劳动合同对农民工消费存在正向作用;

H1b:平均每份工作持续时间对农民工消费存在正向作用;

H1c:当前企业工作持续时间对农民工消费存在正向作用。

(二)市民化意愿的中介效应

就业不仅是农民工在城市生存的基础,还是他们城市融入的主要途径。[11]特别是,农民工的高质量就业是其实现市民化的关键。[12]现有研究发现,农民工就业方面的诸多问题深刻影响着他们的市民化与城市融入。例如,简新华和黄锟通过对武汉、广州、深圳和东莞等地765名农民工调查数据分析发现,受到就业制度等方面的限制,农民工市民化的进程缓慢。尤其农民工的工作不稳定、就业流动性大是导致其参加社会保障意愿低的最主要原因。[13]蔡昉通过分析中国特色的深度城市化,指出农民工在城市长期工作的意愿及倾向已与其缺乏市民身份的现实发生了抵触。若长期无法解决农民工稳定就业和享受均等的公共服务和社会保护等问题,当前的城市化进程是不稳定的,妨碍了城市功能的发挥。[14]

身份认同和未来打算作为市民化意愿的两个重要维度,深刻影响着农民工的消费行为。认同(identity)的原始含义是对于某种身份或特征具有统一的看法。认同作为一个心理学概念,一般是从个体与群体的关系角度来进行理解。Jeffrey Weeks认为,认同可以辨别你与他人的共同之处与区别之处。[15]此外,身份认同也是一种社会建构的过程。消费是一种特殊而又重要的认同行动,是消费主体身份认同的外在表现,又受个体认同的指导、支配和影响,个人总是选择与其身份相符合的消费方式。而认同在一定的意义上是消费者“创造”出来的“作品”。[16]受城市物质文化的影响和冲击,农民工对于农村和农民的社会认同感已经逐渐动摇、模糊甚至丧失。在这种变化的过程中,农民工的消费行为势必受到他们对于城市认同程度的影响。特别是,近年来农民工收入增长速度虽然较快,但身份认同的偏差和矛盾使其消费行为表现为暂时性、维持性和最小化等特征。[17]现有研究城市认同和农民工消费关系的文献从不同角度讨论了城市认同的提升有助于农民工消费的增加,并通过实证分析进行了验证。例如,钱龙等采用2013年的江浙津粤闽辽等省的1206个农民工调研数据,研究发现拥有市民身份认同的农民工有着更高的文娱消费支出水平。[18]占绍文和杜晓芬使用西安市287个外来农民工调查数据发现,城市文化认同提升会显著增加农民工的文化消费。[19]纪江明等分析了上海695个新生代农民工调查数据,发现身份认同的困境抑制了新生代消费方式的转变。[20]Chu等分析了上海调查数据,发现农民工的积极城市认同对其消费水平有显著的正影响。[21]

类似地,未来打算同样会对农民工消费安排的预期和判断产生重要影响。对于计划未来返乡的农民工而言,他们更倾向于储蓄以及将收入转移回故乡。但计划长期定居城市的农民工则会模仿市民的消费方式,淡化自己与市民的社会差异。尤其是新生代农民工,受农村传统思想的影响较小,乡土情结淡薄,渴望长期定居并融入城市。[22]卢海阳采用福建省1476个农民工调研数据研究发现,市民化意愿对农民工家庭消费的影响主要表现在定居意愿的影响上,农民工定居意愿越强,家庭消费越高。[23]周明海和金樟峰利用国家卫计委2014年流动人口动态监测数据考察长期定居意愿对流动人口消费行为的影响,研究发现有长期定居意愿的流动人口人均月消费达1360元,比其他流动人口高出13.9%。[24]

综上所述,提出以下假设:

H2:市民化意愿对就业稳定性与农民工消费的关系起中介作用;

H2a:市民身份认同对签订劳动合同与农民工消费的关系起中介作用;

H2b:市民身份认同对当前企业工作持续时间与农民工消费的关系起中介作用;

H2c:市民身份认同对平均每份工作持续时间与农民工消费的关系起中介作用;

H2d:未来打算对签订劳动合同与农民工消费的关系起中介作用;

H2e:未来打算对当前企业工作持续时间与农民工消费的关系起中介作用;

H2f:未来打算对平均每份工作持续时间与农民工消费的关系起中介作用。

(三)城市差异的调节效应

除此之外,中国各地经济社会发展水平千差万别,复杂无比。农民工在消费决策时不仅会考虑自身的技能水平、就业目标、工作持续时间等因素,还将受到户籍制度、就业制度、社会保障制度以及城市对外来流动人口的包容和接纳度的影响。一方面,由于大城市能提供较高的工资收入以及更多的就业机会,农民工迁徙和就业选择往往具有显著的大城市偏好。王建国和李实基于2011年和2012年国家卫生计生委流动人口监测调查数据,研究发现综合考虑到城市间的工资、生活成本和便利性差异等,大城市的农民工可获得更高的实际工资。[25]孙中伟研究发现,农民工有着明显的大城市偏好,其中省会城市比中小城市以及其他城市更有吸引力。[26]邹一南建立了农民工的生命周期模型,对不同的城镇化投资政策进行比较静态分析发现,向大城市倾斜的投资政策会使农民工转而向大城市临时性迁移;向小城市倾斜的投资政策将会使仍在大城市就业的农民工实现永久性迁移的可能性增大。因此,农民工在大城市的稳定就业通常意味着会为其带来更高的收入,进而产生更高的消费。[27]

另一方面,大城市往往是区域中心、经济中心。大城市高昂的生活成本以及更严格的户籍隔离让农民工更难以产生市民化的意愿。类似的逻辑体现在一系列差别化落户政策文件中,2016年国务院出台的《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》强调除极少数超大城市外,全面放宽农业转移人口落户条件。尤其是目前大力推行的居住证制度,正成为户籍改革的基本方向和现实选择,同时也是农民工享受城市基本公共服务的一个重要手段。所以这种区别化的政策安排意味着,农民工难以在大城市长期定居,落地生根,而在中小城市则可以通过稳定就业以及一定纳税社保年限所对应的居住证等方式获得当地福利和城市公共服务,甚至取得当地户口。

因此,进一步提出如下假设:

H3:城市差异影响了就业稳定和农民工消费的关系,即:城市的经济发展水平越高,就业稳定对农民工消费冲击越强;反之,越弱。

H4:城市差异影响了就业稳定和市民化意愿的关系,即:城市的经济发展水平越高,就业稳定对市民化意愿冲击越弱;反之,越强。

三、数据和模型

(一)数据来源及描述性统计

本研究实证研究所使用数据为广东省政协和课题组联合设计并调查的《2012年广东省劳动力转移情况调查问卷》。抽样过程是首先依据广东省各地经济发展水平,选取广州、深圳、汕头等14个地市。再按照企业历年雇佣农民工情况、企业规模、行业性质分类随机抽取431家企业,最后从这些企业中随机选取农民工,发放调查问卷,实施问卷调查。该调查涉及上述地区制造业、建筑业、运输业、批发零售业、住宿餐饮和服务业等12个行业。回收问卷3415份,剔除未提供完整信息的部分问卷,获得本研究有效问卷2740份。

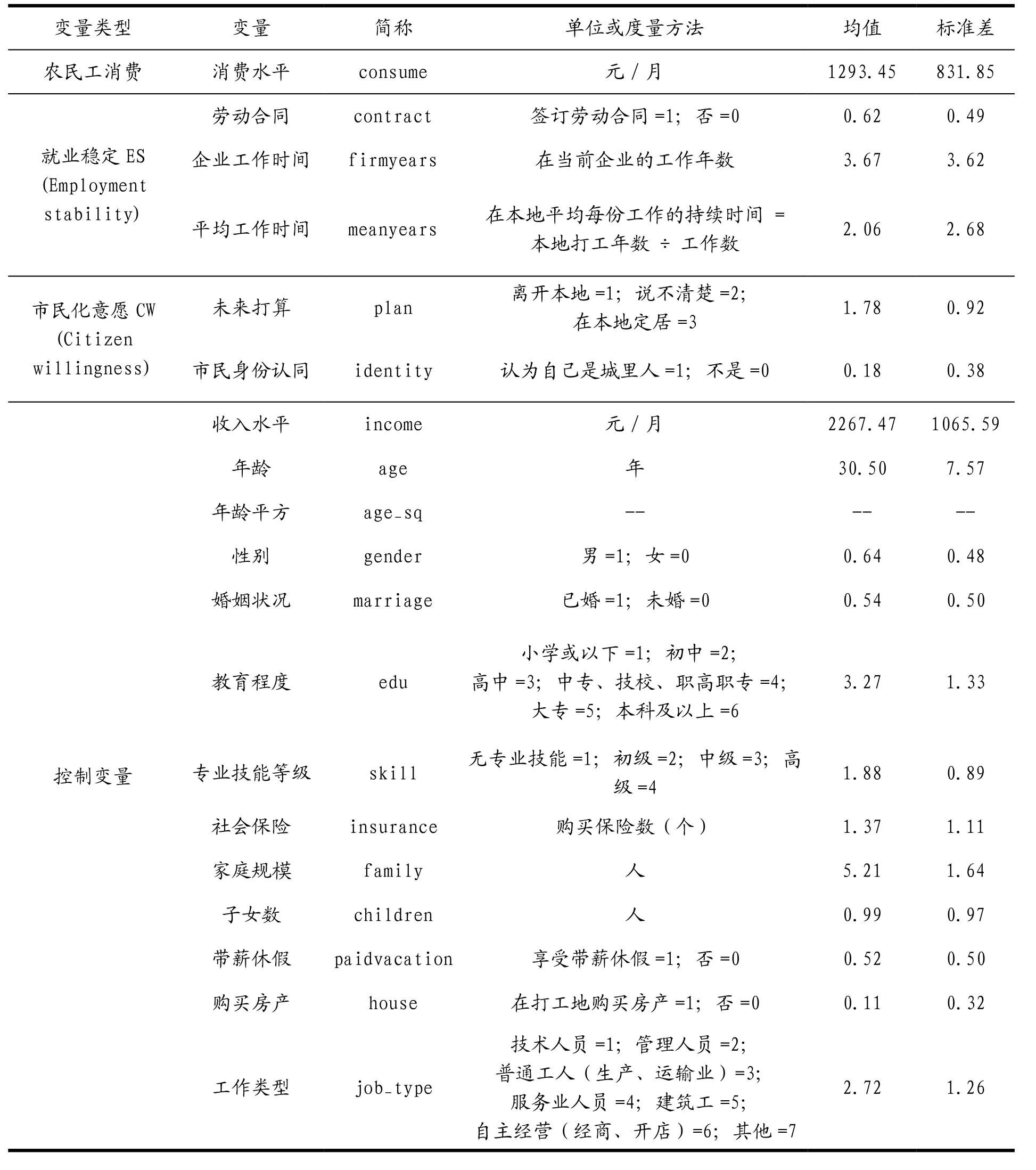

表1是描述性统计数据,可发现农民工群体的特征有:(1)从个人特征来看,农民工中男性偏多,占64%,平均年龄为30.5岁,其中54%已婚,人均拥有孩子0.99个;(2)农民工受教育程度普遍不高,大多为中学水平,拥有中级和高级技能比例也较低;(3)在物质资本方面,农民工的平均月收入为2267.47元,绝大部分农民工在城市无购买房产;(4)预防性保障方面较差,农民工购买保险平均数仅有1.32个,①问卷共涉及养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险共五种保险。52%的农民工享受带薪休假。

(二)模型建立与变量设置

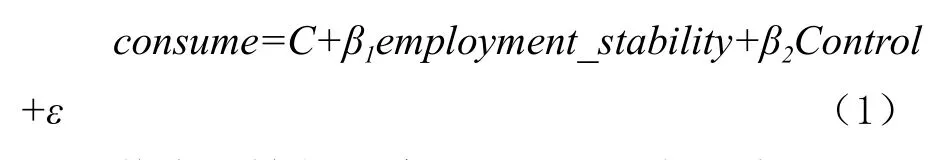

为实证考察就业稳定对农民工消费影响机制,研究构造了以下三个实证模型。其一,为考察就业稳定性是否以及如何对农民工消费施加影响,在控制个人家庭特征、收入水平、人力资本等变量的基础上,检验就业稳定变量与农民工消费之间的关系,方程如(1)式所示:

表1 变量设置及统计性描述分析

其中,被解释变量consume表示农民工月均消费的对数,employment stability为就业稳定性测度变量,运用contract(签订劳动合同)、firmyears(当前企业工作年数)和meanyears(平均每份工作持续时间)对就业稳定性进行测度。此外,设置一系列控制变量control,如表1所示。具体说明如下:(1)人力资本的提升不仅会直接促进农民工消费的增加,还有利于消费观念的更新;(2)除收入外,房屋也是重要的物质资本,体现了农民工经济状况和融入扎根城市的意愿,是影响消费的关键因素;(3)社会保险和休息权等防护性保障措施对消费的影响,已经被众多学者的研究所证实;(4)为了克服农民工异质性的影响,设置了一系列农民工个人特征变量。

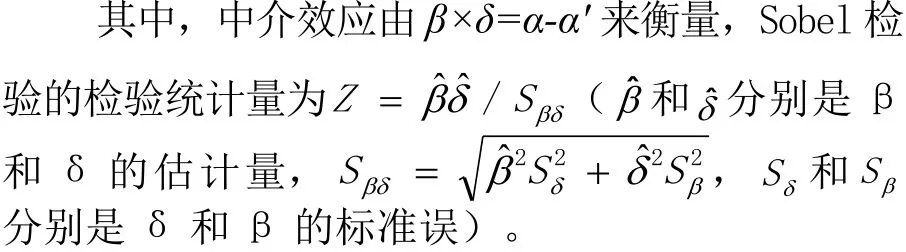

其二,为了进一步研究就业稳定变化是否通过市民化意愿而对农民工消费施加作用,研究借鉴温忠麟等所提出的方法,运用中介效应检验方法来考察。[28]具体而言,方程如(2)式所示:

在方程(2)中,consume表示农民工消费,在计量模型中采用对数形式;C为常数项;employment_stability为就业稳定性测度变量;citizen_willingness为市民化意愿测度变量,这里选取plan(未来打算)和identity(市民身份认同)作为代理变量;control为个人、家庭和人力资源等其他控制变量。

其三,为了进一步研究就业稳定性的中介效应是否随着城市差异而有所不同,需要构建被调节的中介模型进行检验。具体而言,根据前文的文献总结和相关假设,本研究将构建模型分析第一阶段被调节的中介作用(first-stage moderated mediation),即着重分析城市差异这一调节变量改变了自变量和中介变量之间关系的强度,方程如(3)式所示:

W1代表第一阶段关系中的条件变量,即城市差异。将方程(3-1)式替代(3-2)中的M,可以得到了以下方程:

整体中介作用(依赖于W1城市差异)的效应规模(effect size)为 β2(α1+α3W1)。如果当 W1取值较高或较低时,两种条件下的间接效应的差异,也就是 [β2(α1+α3W1H) |β2(α1+ α3W1L)]显著不为零,那么第一阶段被调节的中介作用则被认为是显著存在的。研究借鉴Hayes所提出方法,使用基于SPSS的PROCESS程序包完成计算。[29]

四、实证分析

(一)就业稳定性对农民工消费的影响

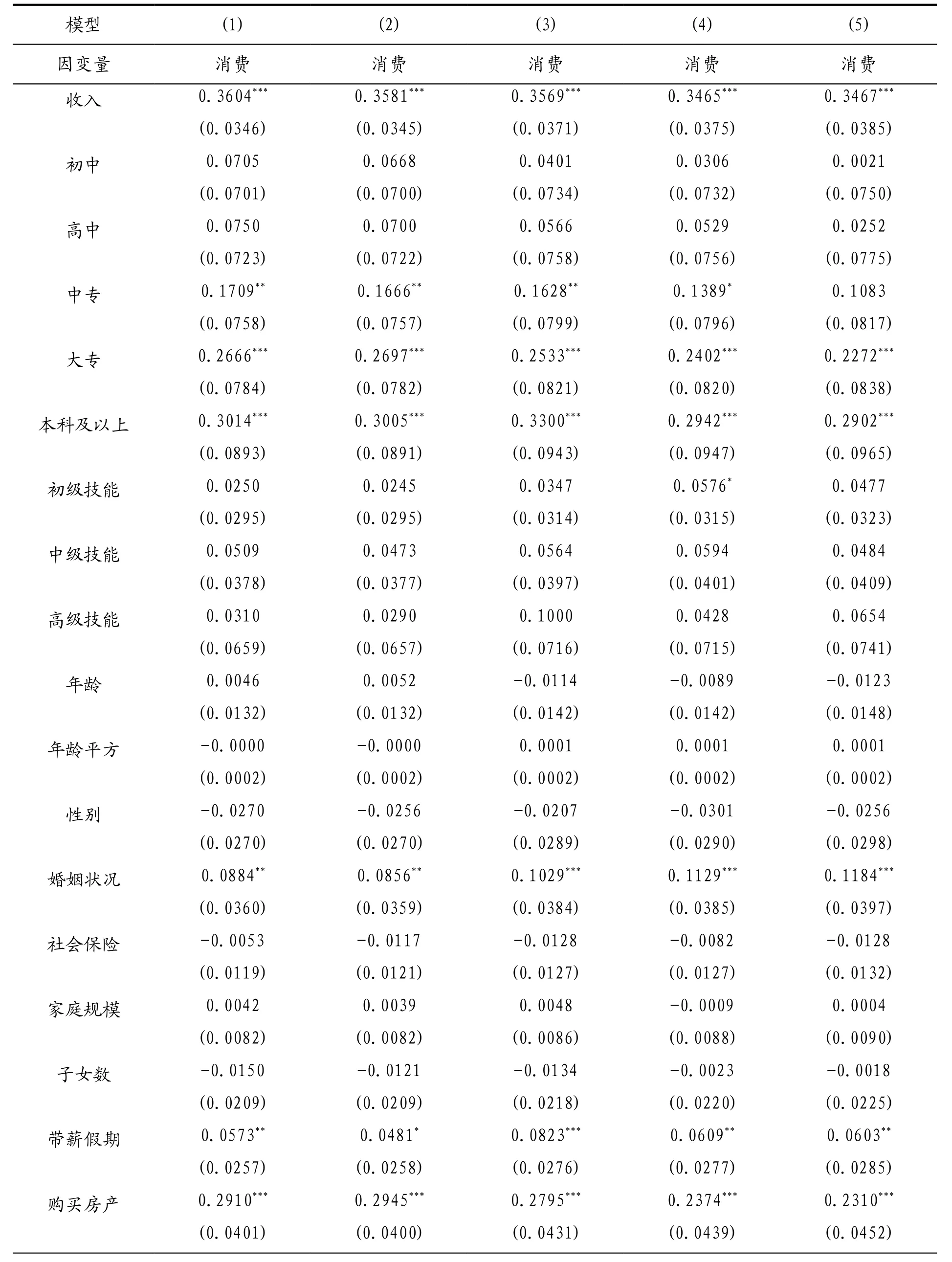

为了考察就业稳定性对农民工消费的影响,研究运用contract(签订劳动合同)、firmyears(当前企业工作年数)和meanyears(平均每份工作持续时间)对就业稳定性进行测度,分别检验他们与农民工消费的关系。表2第2列,第3列和第4列的单变量回归结果显示,contract,firmyears和meanyears与农民工消费在1%的水平上显著正相关。其中,劳动合同签订率每上升1个百分点,农民工消费增加约7.78%;当前企业工作年数每增加1年,农民工消费增加约1.33%;而平均每份工作持续时间每增加1年,农民工消费增加约1.83%。第4列的结果显示,在加入全部三个就业稳定性变量以及个人、家庭特征和人力资本等控制变量后,就业稳定性各变量的系数

表2 就业稳定性对农民工消费的影响

(接下表)

(续上表)均在5%或10%的水平上显著为正。因此,假设H1a~ H1c得到了支持。

表2 就业稳定性对农民工消费的影响

表3 市民化意愿对平均工作时间的中介效应

这些结果表明,就业稳定性会对农民工消费产生显著影响。一方面,当农民工处于稳定就业状态时,其收入状况也变得稳定可靠,这会降低农民工为了预防失业风险的储蓄动机,进而增加消费;另一方面,稳定就业的农民工往往具有更大的可能性享有城市基本公共服务与福利,降低在医疗或教育等方面的支出不确定性,进而提升消费在当期所产生的效用和回报率,最终推动农民工消费的增加。

(二)市民化意愿对就业稳定与农民工消费关系的中介效应

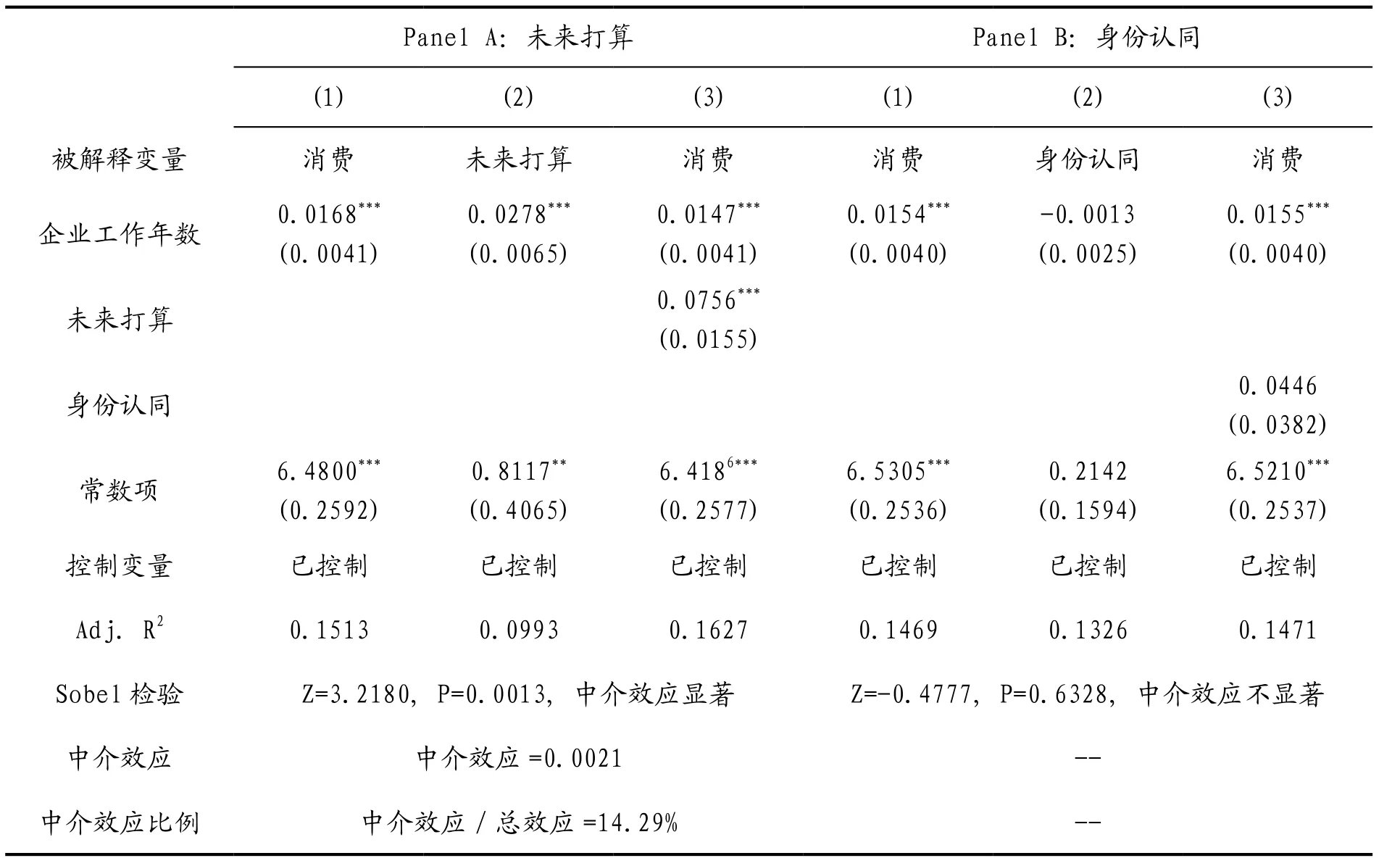

为了考察就业稳定性是否通过影响市民化意愿而对农民工消费施加作用,进一步选取plan(未来打算)和identity(市民身份认同)作为中介变量进行中介效应检验,结果如表3至表5所示。

从表3中Panel A模型(2)的回归结果可知,自变量平均工作持续时间对中介变量plan(未来打算)的回归系数在1%的水平显著,从模型(3)中可以看出,中介变量plan(未来打算)对农民工消费的回归系数也是显著的(p<0.01),说明就业稳定性对农民工消费的影响至少有部分是通过plan(未来打算)实现的。继续第三步,做Judd和Kenny完全中介检验,结果如模型(3)所示,未来打算的回归系数显著,说明未来打算起部分中介作用,即就业稳定性对农民工消费的影响有一部分是通过未来打算实现。Sobel检验中的Z统计量为3.6130,中介效应在1%的水平上显著,且中介效应占总效益的比重为21.87%。类似地,表4中 Panel A的回归结果显示,未来打算也在当前企业工作年数对农民工消费的影响中施加作用。Sobel检验中的Z统计量为3.2180,P值为0.0013,且中介效应占总效益的比重为14.29%。因此,假设H2e和H2f得到了支持。

表3中Panel B的模型(2)回归结果显示,平均每份工作持续时间对中介变量identity(市民身份认同)的回归系数不显著(系数为0.0050,标准误为0.0033)。在模型(3)中,identity(市民身份认同)的回归系数仍不显著(系数为0.0494,标注误为0.0381),因此需要进行Sobel检验对中介效应进行分析,结果显示Z统计量为0.9895,P值为0.3224,因此identity(市民身份认同)不存在中介效应,即就业稳定性未通过影响市民身份认同而对农民工消费施加作用。表4中Panel B的回归也呈现相似的结果,Sobel检验中的Z统计量为-0.4777,P值为0.6328,即当前企业工作时间也未能通过影响市民身份认同而对农民工消费施加作用。因此,假设H2b和H2c没有得到支持。

为何市民身份认同未能起到中介作用?首先,在中国以户籍制度为基础所建立的城乡二元社会中,对于身份的认同无法摆脱制度性的影响,特别是获得打工所在地的户口对形成市民认同至关重要。而从目前的户籍制度安排上来看,农民工的稳定就业并不意味着其可以直接获得当地户籍,政府在落户过程中往往对年龄、学历或技能等方面设置了各种对农民工不利的附加条件与限制。第二,稳定就业也难以直接拉近农民工与城市的心理距离。主要表现为两个方面的影响:一方面,稳定就业不会改变城市的气候特征和风俗习惯,例如饮食、节日、生活习惯、气温等等,这些因素在农民工形成对城市的心理认同过程中起到了重要作用;另一方面,就业稳定性对农民工社会资本的促进作用有限。更广泛的社会网络将有助于务工者在城市的工作与生活,进而促进他们城市认同的形成。但对于农民工而言,与市民之间存在生活和居住的双重隔离,难以融入并拓展本地的社会网络。大量文献也显示,农民工在生活中交往的对象往往是工友和老乡,而非当地市民,这意味着稳定就业难以通过拓展农民工本地社会资本而促进市民身份认同。

表4 市民化意愿对当前企业工作年数的中介效应

此外,表5中Panel A和Panel B的回归和Sobel检验结果显示,plan(未来打算)和identity(市民身份认同)对签订劳动合同均不存在中介效应,即签订劳动合同未能通过影响农民工未来打算和市民身份认同而对农民工消费施加影响。因此,假设H2a和H2d没有得到支持。

这些结果表明,在就业稳定性对农民工消费施加影响的过程中,农民工对未来定居的打算发挥了重要作用。具体而言,如果农民工在当前企业稳定就业或平均每份工作时间持续较长,农民工将会产生在本地长期定居的意愿。一方面,较强的本地定居意愿会增加与居住生活相关的各项消费;另一方面,较强的本地定居意愿降低了农民工在医疗或教育等方面的支出不确定性,进而提升消费在当期所产生的效用和回报率,最终推动农民工消费的增加。而市民身份认同的中介效应不显著的原因可能是因为户籍的限制使得农民工难以获得制度层面的市民认同,进而限制了心理上市民认同的形成。

综合起来看,基于中介效应的计量检验清晰地揭示出,农民工就业稳定性对其消费影响的传导过程中存在“就业稳定→市民化意愿增强→农民工消费增加”链条。同时,以未来打算为中介变量的中介效应作用效果显著,其中,当前企业稳定就业或平均每份工作持续时间能通过影响未来打算而对农民工消费施加影响。

表5 市民化意愿对签订劳动合同的中介效应

表6 城市差异对就业稳定与农民工消费的影响

(续上表)

表6 城市差异对就业稳定与农民工消费的影响

五、更多的讨论:城市差异的影响

广东是中国最为发达的省份之一,但经济发展却很不平衡,特别是广深这两座一线城市经济发展水平远超其他城市。根据广东省统计局和国家统计局广东调查总队发布的《2016年广东国民经济和社会发展统计公报》显示,2016年广东省GDP为79512.05亿元,其中广州市和深圳市的GDP分别为19610.94亿元和19492.60亿元,两市GDP占广东省的比例高达49.18%。为了深度考察就业稳定性对农民工消费的影响是否因为所在打工城市而表现出差异,下面将打工地分为两组:一线城市的广(州)深(圳)与其他非一线城市,在此基础上进行调节效应和中介效应的分组检验。

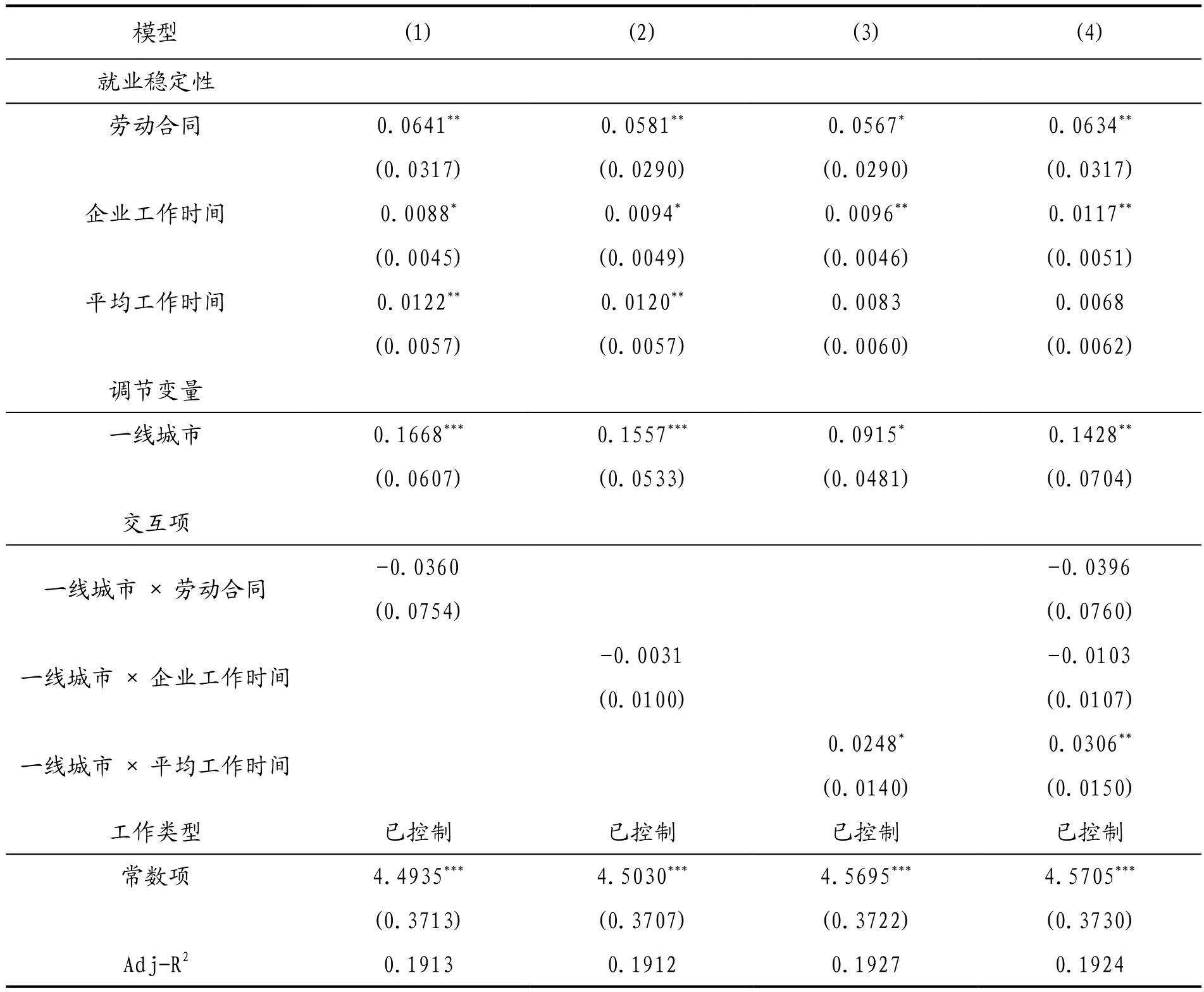

(一)地区差异的调节效应

为了检验城市差异是否会影响就业稳定性对农民工消费的作用,在表6的模型(1)至模型(4)中添加了城市哑变量gs(广深城市=1;其他城市=0)以及与就业稳定性的交互项。模型(4)的回归结果可以发现,城市哑变量gs与平均每份工作持续时间的交互项系数为0.0306,且在5%的水平上显著,这说明在广深地区务工的农民工,其就业稳定性对消费的促进作用更强,假设H3得到了部分支持。

(二)被城市差异调节的市民化意愿中介效应

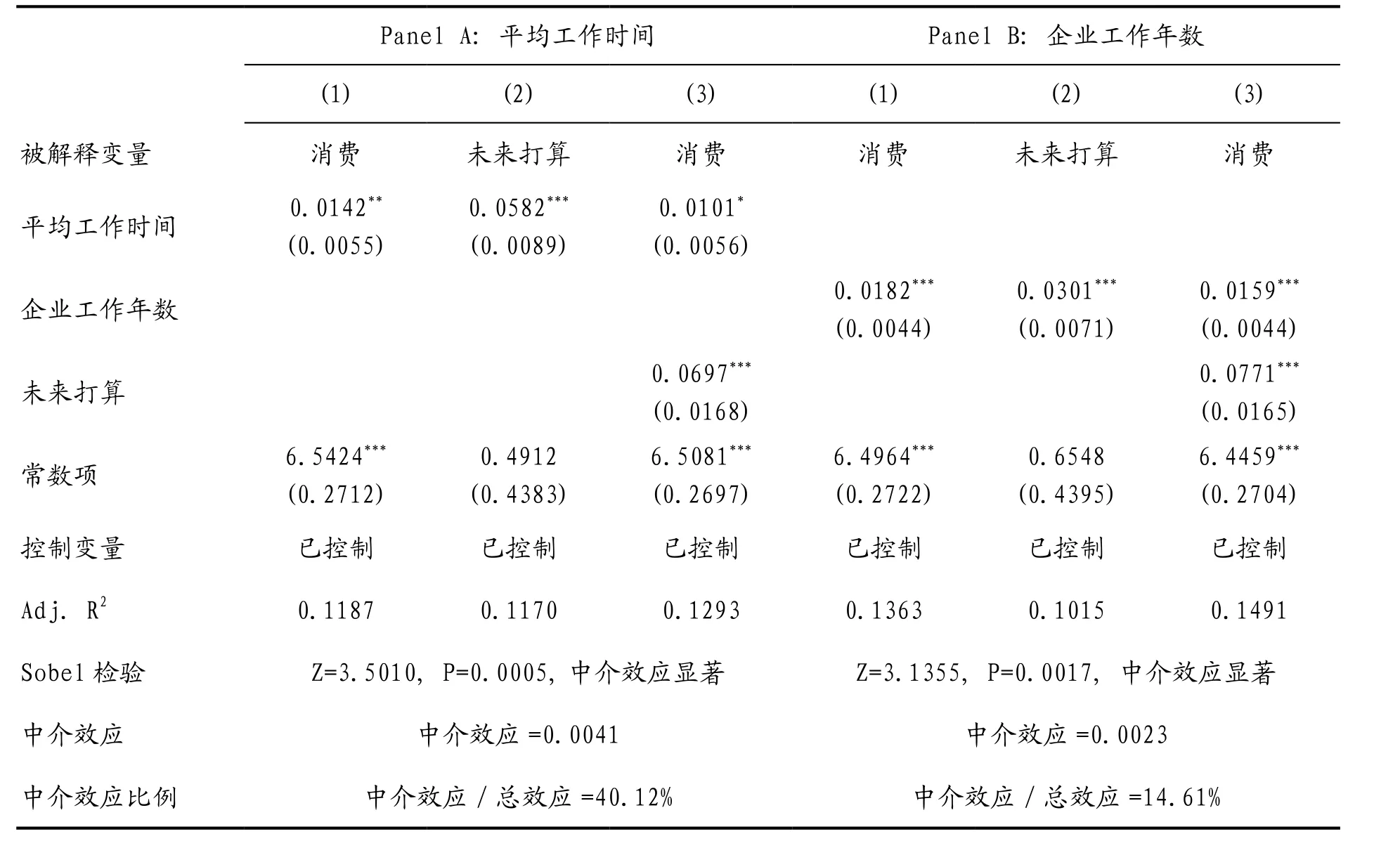

为了考察市民化意愿的中介作用是否因为城市因素而表现出差异,将样本分为两组:广(州)深(圳)一线城市和其他非广深城市,在此基础上进行分组检验。鉴于在前文的研究中,自变量为劳动合同签订,中介变量为市民身份认同的检验结果均不显著。所以在此部分的检验中,只针对自变量为平均工作时间和企业工作年数,中介变量为未来打算的情况进行讨论。

本研究采用Hayes所提出方法,[30]通过5000次的拔靴法(Bootstrap)生成样本,并以最小二乘回归进行参数估计,再根据一线城市与非一线城市的城市差异进行分组计算,得到效应规模、标准误、置信区间、差异值以及显著性。结果显示(表7),当自变量为平均工作时间时,非一线城市组的未来打算的效应规模为0.0052,且在10%的置信水平上显著高于一线城市组的效应规模,验证了前文的假设。当自变量为平均工作时间时,非一线城市组的未来打算的效应规模为0.0030,高于一线城市组的0.0022,但并不显著。因此,假设H4得到了部分支持。

为了更细致地研究,进一步对市民化意愿的中介效应按城市分组进行检验。检验结果如表8和表9所示,对于非广深地区的农民工,在控制个人特征和其他控制变量的基础上,平均每份工作持续时间和当前企业工作年数等就业稳定性代理变量都对未来打算存在显著正向影响。但与之相反的是,对于广深地区农民工的平均每份工作持续时间和当前企业工作年数等就业稳定性代理变量的系数都不显著。这些结果表明,就业稳定性对非广深地区的农民工市民化意愿施加了显著的影响。而对广深一线城市农民工而言,就业稳定性并不能通过市民化意愿对其消费水平施加作用。

正如图1所示的,不同城市类型的农民工就业稳定性传导机制差异主要体现在就业稳定性对市民化意愿的影响中,即非广深城市农民工的就业稳定性能显著促进其市民化意愿,而广深城市的农民工则不存在该影响。如何解释农民工就业稳定性传导机制因城市而产生的差异呢?实际上,正如前文理论分析中所指出的,在一线城市人口压力与日俱增的背景下,农民工所面临的社会环境与户籍政策安排也有所不同。具体而言,一线城市往往在落户政策上附加更高的要求,而这往往是仅就业稳定的普通农民工难以达到的。另一方面,一线城市经济发达,就业的种类和岗位数量更加丰富,农民工的就业往往呈现出较高流动率的特征。在这种情况下,户籍、家庭或情感等方面在市民化意愿中可能扮演着更重要的角色。户籍壁垒以及劳动力市场需求的差异是就业稳定性传导机制表现出城市差异的原因所在。

表7 被调节的中介模型检验结果:基于城市差异

表8 广深地区农民工市民化意愿的中介效应检验

表9 非广深地区农民工市民化意愿的中介效应检验

图1 被城市差异调节的市民化意愿中介效应

六、结论与评述

本研究使用广东省农民工实地调查数据,实证考察了“农民工的稳定就业促进了市民化意愿增强,进而增加其消费”的传导机制。研究发现:就业稳定性对农民工消费施加显著的正影响,并存在市民化意愿为中介变量的显著中介效应。进一步研究发现,农民工就业稳定性传导机制表现出城市差异性,对于非广深城市的农民工而言,就业稳定性通过影响市民化意愿而对农民工消费施加作用;而对于广深城市的农民工,就业稳定性则对其市民化意愿不存在显著影响。

本研究的政策含义和启示:(1)坚持以人为核心的城镇化,加快农民工的城市融入。城镇化是目的,而非手段。若地方政府一味追求城镇化速度而忽视质量,不愿意承担人口流入地福利和社会保障等公共服务责任,暂时流入的农民工很可能在未来离去。因此,政府在制定城镇化政策中应充分考虑如何“发展人、吸引人、留住人”,以实现高质量可持续的城镇化。(2)完善法律法规,促进农民工就业稳定。虽然《劳动合同法》一定程度上缓解了农民工缺乏劳动合同保护、劳动合同期限短等就业不稳定问题。但有关农民工高劳动强度、恶劣劳动环境、超时工作等侵犯农民工合法权益事件的新闻报道仍屡见不鲜。政府应该进一步完善法律规定,加强对农民工的劳动与权益保护,稳定就业以释放其消费潜力。(3)在制定和实施差别化落户政策中应该对农民工开放更多机会。本研究为差别化落户政策提供了有益的参考证据,即落户门槛较低的非一线城市,就业稳定会直接提升农民工的市民化意愿。在未来,一线城市也应在差别化落户政策和享受城市公共服务方面给予农民工更多的机会,促进他们向上的社会阶层流动以及增加对城市社会参与度,最终增强农民工的市民化意愿,并使其消费水平趋同于市民。

当然,本研究还存在着一些不足之处,有待未来进一步研究。首先,本研究采用的数据结构为横截面数据,未来将寻找面板数据进行实证,以期获得更稳健的结论;其次,本研究主要研究就业稳定性和市民化意愿对农民工消费水平的影响,在未来的研究中,将探讨对各消费项目的影响及差异;最后,如果能够在更长的时间维度获取农民工在进城之前的消费数据,将有助于更准确深刻地理解其消费行为的演变规律。