唐代染织工艺的艺术特点

高会卓

(武汉理工大学,武汉 430070)

一、引言

唐代艺术一直以辉煌壮丽、富丽美满、清新活泼等独特的风格而被世人所熟知,而唐代的工艺美术也造诣颇深,它既继承了前朝的优秀技艺技法文化内涵,又在外国的精美工艺中不断吸收养分,形成了独一无二的艺术风致。近年来,中国设计也开始从借鉴学习西方设计的阶段,转向潜心研究本民族自己的文化,不断取其精髓去其糟粕在“旧”中求新。因此深入了解唐代的各种工艺对于我们重新认识和接受中国文化并让其“走出去”,增强我们的文化自信和创新素养都有着重要意义。

二、唐代染织工艺的概况

染织工艺作为唐代工艺文化中灿烂的一笔,种类多而细。主要可以分为丝织、麻、棉织、印染、刺绣、毛织和丝毯。唐代的染织,官方也设有专门的机构来管理——织染署负责掌管宫廷的各类织物、组织及织染等。《大唐六典》中“织祍之作有十(一曰布,二曰绢,三曰袘,四曰纱,五曰绫,六曰罗,七曰锦,八曰绮,……),组绶之作有五(一曰组,二曰绶,三曰绦,四曰绳,五曰缨),纲线之作有四(一曰纲,二曰线,三曰弦,四曰网),练染之作有六(一曰青,二曰绛,三曰黄,四曰白,五曰皂,六曰紫)。”①可见染织制造分工之细,使工匠们能各司其职,作品大都细致精良。

通过染织工艺所生产的产品除了衣料外还包括大量的生活用品,与人们的日常生活息息相通,特别是衣物如同人的第二层“皮肤”般的存在,能反映一个人的生活品质以及审美品位。这就与博物馆中典藏的珍贵艺术品有了本质区别,它能以感官的形式为大众所悉知,再通过人们本能的想象和联想、通感,从而获得美的感受。因而我们应该更加积极地探究染织工艺背后所蕴含的民族符号,美学特征……寻找能代表本民族文化特征的设计语言为我们所用,为民族设计注入新鲜血液而重焕生命力。

三、唐代染织工艺的设计特征

(一)唐代独特的艺术趣味和审美特征

> 图1 缠枝牡丹(唐)

> 图3 连珠对孔雀纹锦

> 图4 黄色连珠双龙纹绫

> 图5 蜀锦(唐)

> 图2 周昉《簪花仕女图》

“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。”②这是杜甫《忆昔》中对唐代安稳繁荣生活的描写。唐代是中国封建社会发展的鼎盛时期,经济上,自唐太宗“贞观之治”后发展 稳定,经济的发展是政治和文化得以繁荣发展的基础,艺术家们以生活殷实的人们和强壮飞驰的动物们等为蓝本,反映在艺术表现上自然是大腹便便心宽体胖;政治上,较为开通和有利于社会稳固的政策为李氏统治者们所实行,安史之乱之后也有较为安定的一段时间,随后才慢慢走向衰弱;对外政策上唐朝是历代以来最为开放的,这是由便捷的交通(丝绸之路)政策的允许、国家的富强和人民的自信等多种因素所共同决定的;宗教上,儒释道三者并行,佛教仍居主要地位。与以往截然不同的现实生活决定了唐代独特的审美特征和艺术趣味。“丰满圆润的女使替代了瘦削超脱的士夫。”③与魏晋瘦骨嶙峋的艺术形象有所区别开来。我们探索唐代纺织工艺这一具体的工艺美术特征,必然先要了解时代背景下所体现的大的趋势。毕竟“艺术趣味和审美理想的转变,并非艺术本身所能决定的,决定它们的归根到底仍然是现实生活”。④

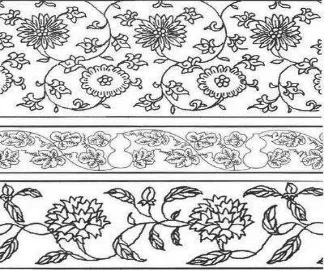

(二)纹样图案回归花鸟自然

据《丝绣笔记》转引《杜阳杂编》所载;“唐同昌公主出降,有神丝绣被,绣三千鸳鸯,仍间以奇花异叶,其精巧华丽绝比,其上缀以灵粟之珠如粟粒,五色辉焕”⑤由此可见自唐代开始,纹样在图案上的选择逐步转向为自然中的花、卷草、鱼虫……而从人类进入石器时代开始最喜爱的符号语言是以动物纹为主的图案包括狩猎、收获等场景。究其原因,不难发现在远古时期人们的衣食住行仍然是“天大”的问题,动物对于他们来说是需要征服、可以饱腹的对象,是重要的赖以生存的保障,同时统治阶级也希望借助神秘的动物,强调天和神的命题,借以奴役统治人民。所以理所当然动物纹样频繁出现于生活之中。进入唐代人们生活大致安稳平和,人们不需要追逐于凶猛野兽,现世安稳,那么自然在精神上有所追求。花、鸟、草、鱼等纹样都是极具生活情趣的内容,没有再兼具太多的沉重意义,更多的是富有装饰价值,审美需求,愉悦功能,这是社会进一步发展的显著体现。

以唐代牡丹纹样(图1)为例,在刘禹锡的《赏牡丹》中“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”⑥便可看出牡丹为唐人所青睐;从造型上来看,唐代的装饰纹样中多以卷草配牡丹,绿叶卷曲旋转,牡丹大朵盛开多瓣且色泽丰富,十分具有韵律美、节奏感,呈现出一派生机与活力,让人惊叹不已。与其他朝代的牡丹造型有所不同,唐代的牡丹更加丰满,负形中弯曲弧度更大,使人感到圆润而富丽,正是大唐盛世的象征。更深层来看,牡丹是极具象征意义的,华丽绽放具有富贵吉祥的寓意。唐代科举制盛行,中下层的知识分子可以凭借自身的才能取得功名,跻身上层社会。因此寒门举子争相赴考,但也造成社会趋附奔竞的氛围,人们“求富”的心理借牡丹而体现出来。

总而言之,装饰纹饰向自然纹样的转变是一种较为理想化的审美转化,它反映的不再仅仅是人们的日常生活起居,更表现了艺术的写实手法,以达到雅俗共赏的艺术效果。

(三)染织色彩丰富艳丽

色彩是极具视觉冲击的一门语言,是组成染织工艺的重要元素之一,具有很深的文化底蕴、艺术内涵和人文特征。唐代的织物对于颜色的选择和运用也是十分重视的,呈现出很强的美学功能。刘禹锡《浪淘沙》中写道“濯锦江边两岸花,春风吹浪正淘沙。女郎剪下鸳鸯锦,将向中流匹晚霞。”⑦刘禹锡生动地将蜀锦比作五彩的晚霞,十分传神。

首先唐代的织物在色彩上最明显的特征是用色极为大胆丰富,以吐鲁番出土的丝织品为例,经后世的色谱研究,发现它用色就达24种之多,红就包括水红、银红、猩红、朱红等;青有石青、天青、藏青,蓝有宝蓝、翠兰;黄有杏黄、金黄、土黄、鹅黄等;以及黑、白、紫、褐……绚丽多彩极具异域风情。再看周昉《簪花仕女图》中(图2),这位女子头发高簪梳起,插之海棠花黑白对比尤显高贵,内穿白色和暗金橘黄为底色上嵌花朵纹饰的曳地长裙,与头上的海棠花相照应,同类色的运用使画面看起来更具情调。外穿的纱衬则采用了大面积的朱红和少许的墨绿相点缀,颜色纯度较低,相互对比、映衬,十分和谐,给人高贵典雅却又不落俗之感,即“艳而不俗”,可见用色技巧之高超。我们可以看到,用色的鲜明而奔放,明快而活泼是唐代人自信开放、博大宽容、追求自由无约束个性的反映。而色彩在渐变等技法以及颜色的选用上既继承了传统服饰的色彩文化,又吸收了独特而鲜明的异域风采,无不体现出文化的融合性。直至今天我们依旧被独具风情的唐代色彩文化所深深吸引。

虽然唐代在颜色的使用上已经十分的丰富多彩,但与今日我们可以随心所欲地使用颜色不同,古代色彩的使用仍然受制于皇室、阶级等因素,具有很强的阶级性,“贵贱有级,服位有等,……天下见其服而知贵贱”(贾谊《新书·服疑》),⑧也就是说可以通过颜色的使用来区分等级和尊卑,但凡是被天子选中使用的颜色,那么其他平民百姓则禁止使用,但凡使用甚至会引来杀身之祸。唐高宗时期,黄色因为其颜色近似太阳之色作为“天”的象征,而被视为天子的专属颜色。黄袍、袈裟都是对政治有特殊辅助之重臣以及佛家德高望重之掌门才会被破例赐予。因此,可以看出,无论何时,我们对于色彩都是十分重视的,而运用好这一元素对于设计出既有民族特色又具强烈时代感的艺术作品具有重要意义。

(四)吸收外来文化的染织艺术

因为唐代从李氏家族统治开始就实行的“开明专制”等各种政策,以及横穿欧亚大陆的丝绸之路将外域文化与中国相接连,并以兼容并蓄的态度对待外来文化,使其在对外交流方面十分频繁,史记载是绝域入贡、万邦来朝之盛况。而来自西方的丝织艺术也是受唐人喜爱的物品之一,他们被其精美的纹饰、华丽的色彩、高超的技艺所深深吸引。具体表现为在新疆拜城、吐鲁番的阿斯塔那墓区……均有发现中国唐代丝绸。

由于丝织品具有很强的展示和审美功能,尤其强调视觉感觉,因此我们能清晰地看到外国文化对其的影响,以及在面对外来文化时自身的借鉴、学习与发展。例如1969年在哈拉和卓出土的一件“连珠对孔雀纹锦”(图3)以黄、青、白三色组成,画面主体是两只相对而立的孔雀,孔雀的尾部为了适应外轮廓的多边形而向上翻卷,整个图案由圆形、多边形等为底,点线面相结合,几何化的风格十分明显,具有浓郁的波斯风格。再来看一件从吐鲁番阿斯塔那墓出土的连珠双龙纹绫(图4),其主纹是由中国的传统纹饰龙纹组成,而辅纹则是由东汉末期从西方传入的忍冬纹相环绕,可见唐绫是东西文化相结合的产物。

其次在织造技术上,受外来文化的影响 唐代开始大量流行使用纬线显花,纬线显花是萨珊波斯的主要织造工艺,通过西亚和中亚传入中国。这种技法容易更换线的颜色,易于操作,且斜纹组织能更好地呈现出线的柔软与光泽。因为由汉锦的“拙”转向更为活泼、华丽的风格,使唐代的纹锦大多色彩繁丽,精美华贵。(图5)

唐代工匠们在面对精美的外来艺术时由一开始单纯的模仿,到寻找代表中国独特的设计符号取代不符合中国文化的细节,不断吸收、改造从而形成独具中国特色的纺织文化。例如独具波斯特色的连珠纹原本是由动物纹样构成外圈的辅纹,到唐代以花瓣等植物纹样取代动物纹样,使纹样更加世俗化贴近生活,无不体现出我们革故鼎新的创新思维,以及相互之间借鉴融合,逐步统一的民族智慧和宽容大气的民族精神,也正因如此才造就了独具匠心的“大唐气象”。重回历史,在历史语境之中寻找它们的价值,对于我们今天传承与创新中国文化都具有重要意义。

(五)宗教影响下的唐代染织工艺

唐代,李氏统治时期奉行道教,道教至此得以繁荣发展,而老子作为道教的代表人物有云:“致虚极,守静笃。万物并作,吾以观其复。夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,是谓复命。”⑨意思是万物的生长虽旺盛而复杂,但都是由母亲辛苦孕育而来,由无到有,再到最后闭上眼睛的那一霎归于虚无,由此循环往复。强调一种周而复始的天道观念。而“圆”这一形态正符合道教所说的有始有终,周而复始的理念,王家树也说“研究中国图案,不难看出圆和圆的连缀就是至大无极的‘天’,‘天象’以至‘天道’的视觉符号。”⑩正因如此,连珠纹这一由圆为构成元素的纹样,在唐代才重新使用并在敦煌壁画中都可以大量发现,中间长时间的断流,甚至让许多人一直认为连珠纹是从西方传入中国的,这正是唐代装饰受宗教影响的体现。

伴随着丝绸之路使佛教传入我国,唐朝的染织艺术在内容和形式上又有了新的变化。《丝绣笔记》中“伦敦博物院中国古物记略古画类,敦煌石室千佛洞藏唐绣观世音像一大幅,长约盈尺,宽五六尺。观世音中立,旁站善才韦驮,用极粗之丝线绣像于粗布之上,色未尽褪,全幅完好如故”11,描绘的就是绣有佛像的唐代织物。佛教的装饰题材非常地丰富,且背后都有很强的宗教意味,如莲花、佛像、大象、狮子等,为唐代的装饰纹样宝库新增了珍宝。而除了在题材上有所影响之外,装饰图案的特点也愈发呈现祥瑞化和圆满之美的特点,包括上述“圆”在图案中的使用和排列等正是与这一时期佛教艺术的发展有关。

而在织艺技术方面,佛教的金织物对唐代的纺织技术也带来了很大的影响。这种技法就是在锦中加织金线,《菩萨蛮》中“小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪……新帖绣罗襦,双双金鹧鸪”12,描绘的就是唐代女子换上由金丝绣织而成的罗裙的情景。金线的广泛应用必然会形成金光闪闪、富丽堂皇的效果,而唐代人对此表现得如此喜爱,则反映出他们对于奢侈豪华生活的向往与追求,也是大唐盛世社会生活繁荣的体现。

唐代的艺术具有很强的自主选择性,宗教的影响丰富了它的形式,却没有改变我们的民族属性和内涵。这种兼容并蓄的智慧与态度以及本民族博大精深的文化底蕴,使外来文化到中国能够“为我所用”而逐渐实现本土化,无不令我们惊叹于中国传统文化的强大!

结语

唐代的染织工艺是唐代繁荣发展的手工艺术的代表之一,在纹样、色彩、宗教等各个方面都显示出它的独具一格,风格上也有富贵华丽趋向于贴近生活的平民风范,它所体现的是一个时代乃至民族的审美趋向、文化选择和装饰观念等,对后世具有深远影响。

“用回望和前瞻性的姿态去设想过去的人如何看待过去的自己,以及将来的人如何看待今天,这样有助于我们更好地理解过去的真实性和我们自己。”13回顾古往,并不是让我们陶醉骄傲于灿烂的历史文化,而是在历史的语境之中学习它的现实价值,利用当今的设计理念与技术,取其精华去其糟粕,创新当代中国的文化,这才是更为重要的。■

注释:

①李林甫.唐六典[M]//田自秉.中国工艺美术史.上海:东方出版社,2010:151.

②杜甫.忆昔[M]//张志忠.杜甫诗选.北京:中华书局,2005:265-268.

③凌继荛.美学十五讲[M].北京:北京大学出版社,2014:27.

④刘冬晔.从陈洪绶《水浒叶子》谈中国人物画意象造型[D].石家庄:河北师范大学,2008.

⑤朱启钤.丝绣笔记[M]//(唐)苏鹗.杜阳杂编.

⑥刘禹锡.赏牡丹[M]//刘锬.咏花古诗欣赏.北京:语文出版社,1999 . 2.

⑦刘禹锡.浪淘沙[M]//(清)彭定求.全唐诗(卷365).北京:中华书局,1960.

⑧刘桂华.古代礼仪风俗与古语词的感情色彩[J].安徽教育学院学报,2003(5):85-88.

⑨周锡山.论《老子》之“道”之为气[J].阜阳师范学院学报(社会科学版),1993(1):55-60.

——评《染织图案设计教程(第二版)》