新国际关系格局下中印经贸协调与合作研究

吕 赛 钟昌标

【内容提要】中国作为当今世界最大的贸易国以及重要的外资引进和对外投资国家,而印度作为规模巨大的新兴经济体之一,两者在全球经贸中占据较为重要的地位。诚然,近年来中印双边贸易和投资等有了一定程度的发展,然而不协调且较为缓慢的进展等问题依然突出。本文从双边经济、政治、民族矛盾和战略等角度展开分析,试图评估双边区域经济制度、经济结构、经济辐射影响、政治互信程度、民族矛盾以及战略互信等因素对中印双边经贸发展的影响;同时,基于降低双边的忧患意识是促进中印经贸平衡发展的出发点,本文提出经济政策协调、制度性协调和策略性协调三方面建议。

一、背景与问题

当今世界面临百年之未有新变局,国际关系出现分化组合新态势。至少可以从如下方面观察到这种变化:一是国际秩序的原有主导核心美国接连退出各种国际组织,导致全球化进程前所未有地充满不确定性,且随着最早推进全球化的美国、英国频繁“退群”,逆全球化的思潮也在全球范围里出现;二是现行以WTO为主导的多边国际经贸规则面临重构,多边经贸合作存在高度的不稳定性,而这也激活双边和区域经贸关系的加速发展,与此同时,美国不断与主要贸易伙伴产生贸易摩擦甚至贸易战呈现蔓延之势;三是与国际贸易领域纷争激增相伴,投资保护主义也在加剧。鉴于现代国际体系正在进行着复杂而深刻的急剧转型,中国以及发展中国家整体在国际体系结构中的角色和地位,需要进行新形势下的再评估。

中印两国作为WTO、G20以及金砖国家的重要成员,在国际经贸规则的重构中具有同样的诉求,中印经贸合作面临着未有的机遇和发展空间。长期以来,中国的经济增长依赖于“三驾马车”中的投资,通过国内投资和引进外资进行生产和进出口贸易,消费的贡献相对较弱;而印度恰相反,消费是促进印度经济发展的重要因素,基础设施等的投资不足抑制其发展。受制于要素禀赋的转化以及外部环境的变化,中国正在逐步由投资驱动向投资和消费双向驱动转变,产业结构转型升级步伐加快,而印度则以投资制造业为抓手发展经济,双方存在很大的合作空间。中国具有劳动密集型产业和基础设施等优势,可以助推印度制造业的发展,反过来印度的信息技术等服务业也有助于中国的产业转型升级,经济结构和产业结构的互补决定了两国经贸合作的广阔空间。

中印双边在贸易方面取得了较为显著的进步,中国是印度最大的进口来源国,也是其第三大出口目的地。2001-2018年间中印进出口贸易增长了24.1倍,是同期印度对外贸易增长的3.03倍,出口和进口贸易分别增长8.72和37.89倍,出口时同期印度总出口增长的1.34倍,进口则是同期印度总进口增长的4.11倍。在中印贸易取得成就的同时,双边贸易发展的不均衡问题显得更为突出,两国贸易在各自贸易中的比重失衡,2018年中印贸易占印度对外贸易的10.79%,而仅占中国对外贸易的1.95%,印度自中国进口占其总进口的14.4%,而中国自印度进口仅占中国总进口的0.77%,双边贸易依赖程度相差较大。另外,2017年印度对中国的直接投资为1.58亿美元,占印度对外投资的1.42%,仅占中国引进外资的0.12%,而中国对印度的直接投资为2.9亿美元,占中国对外投资的0.18%,占印度引进外资的0.73%,双边投资远落后于贸易的发展。总体而言,中印双边经贸关系在反复中前行,但是不均衡、不协调的现象较为突出,不利于两国经贸的长期发展。

中印都是拥有几千年历史的文明古国,交流互鉴绵延至今。两国先辈们克服重重障碍,开展广泛交流,推动文学、艺术、哲学、宗教发展和传播,双方均受益良多。中印人文交流大有潜力可挖。2018年、2019年国家主席习近平印度总理莫迪分别在武汉和金奈会谈,而且双方要以2020年中印建交70周年为契机,发展更广领域、更深层次的交流合作,为双边关系发展注入更加持久的推动力,续写亚洲文明新辉煌。

随着大国实力的消长和全球战略重心的转移,国际格局的“变”“乱”“迷”特性将延续,而中、印与外部世界的互动将充满变数。因此,在这一重要历史节点上,加强中印经贸协调发展的探究更具时代价值。我们关注:如何看待中印两国与外部世界的关系?如何确定和维护自身利益的同时促进两个发展中大国的合作?如何共同协调处理好和美国以及周边国家的关系?两国如何通过扩大对外开放推动国内发展和改革?两国如何协作在国际上发挥积极和建设性作用?为回应以上问题,本文按照中印双边经贸关系究现状如何、问题何在、是何原因引致、该如何解决这样的问题链而展开具体研究。

二、中印经贸关系发展的成就与障碍

(一)中印双边贸易现状

近年来,中印两国战略互信不断加深,经贸合作取得长足发展,为构建新型大国关系奠定了坚实基础。中国作为世界第一大进出口国,出口和进口分别位于世界第一和第二位,而印度的进出口贸易取得了十足的进步,2018年印度出口和进口分别处于世界第十九和第十位,是发展中国家进出口贸易的领头羊之一。两国在世界贸易格局中的地位日益提高,然而贸易差额在两国截然不同,中国是世界最大的贸易顺差国,而印度贸易逆差问题较为突出。这一现实也得以体现在两国对贸易的态度,中国不断融入世界贸易体系,而印度则存在贸易保护主义倾向,始终保留关税和非关税壁垒等措施以限制进口、缩小贸易逆差。

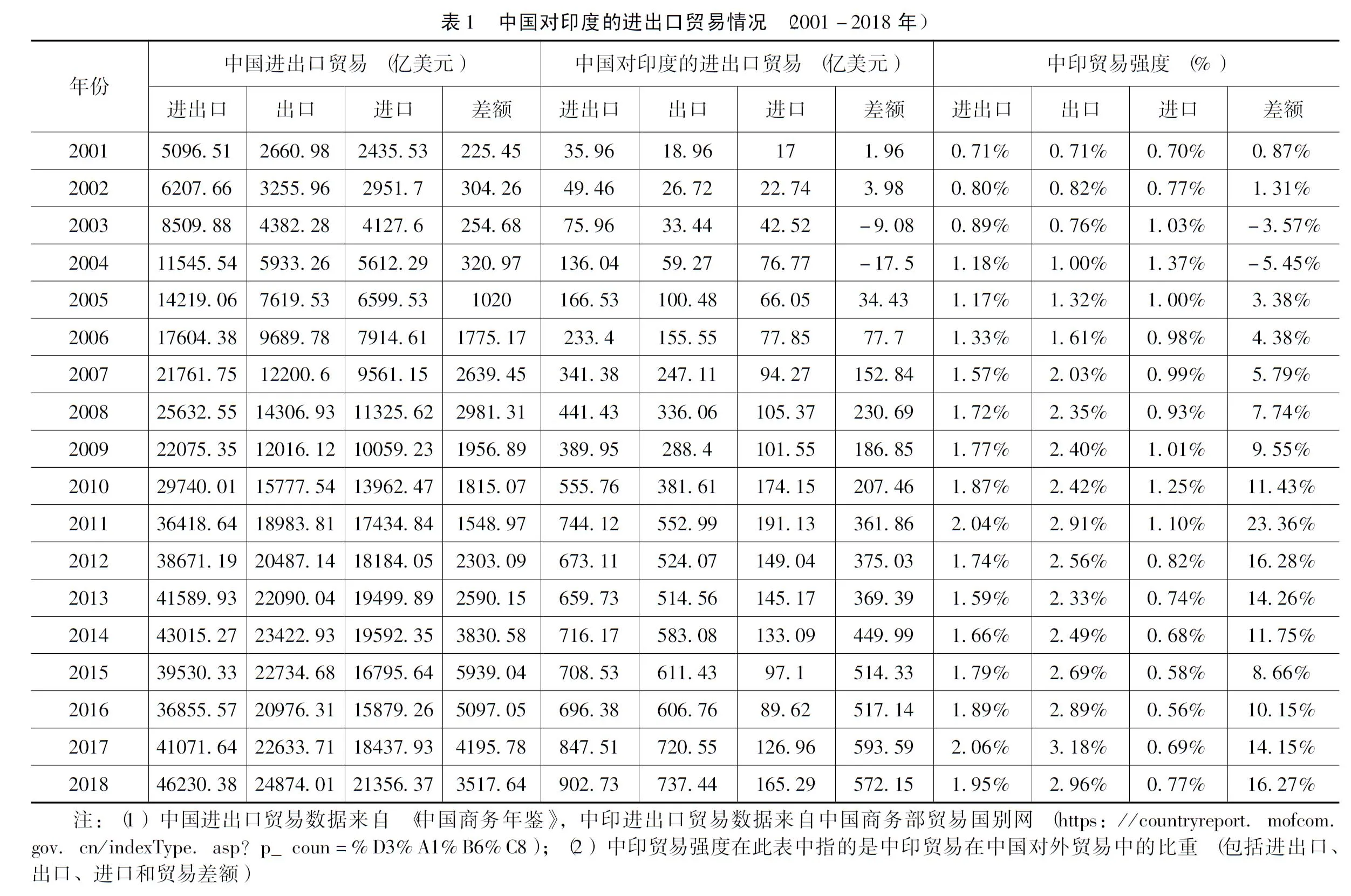

从表1中可以看出,2001-2018年间,中国对外贸易从5096.51亿美元增加到46230.38亿美元,18年间增加了8.07倍,年均增加44.84%;出口从2660.98美元增加到24874.01亿美元,增加了8.35倍,年均增加46.38%;进口则从2435.53亿美元增加到21356.37亿美元,增加了7.77倍,年均增加43.16%。贸易量扩大的同时,出口的增长幅度远高于进口增长的幅度,中国长期处于贸易顺差。2001-2018年中国的贸易顺差从225.45亿美元扩大到3517.64亿美元,增加了14.6倍,快于进出口的增长幅度。加入WTO以后,中国对外贸易进入加速通道,直至成为世界最大的进出口国,这与中国充分利用本国要素禀赋和比较优势相关联,通过引进外资等措施大力发展制造业,较为深入地嵌入到全球生产网络体系,助推中国成为贸易大国。

从表2中可知,2001-2018年间,印度对外贸易从934.58亿美元增加到8367.09亿美元,18年间增加了7.95倍,年均增加44.18%;出口从433.14美元增加到3246.32亿美元,增加了6.49倍,年均增加36.08%;进口则从501.44亿美元增加到5120.77亿美元,增加了9.21倍,年均增加51.18%。贸易量扩大的同时,由于出口的增长幅度远小于进口增长的幅度,印度长期处于贸易逆差。2001-2018年印度的贸易逆差从68.3亿美元扩大到1874.5亿美元,增加了26.45倍,远超进出口的增长幅度。中印各自贸易快速发展的同时,中印双边贸易关系越发紧密成为不可否认的事实。从表1中可以看出,2001-2018年间,中印双边进出口贸易从35.96亿美元增加到902.73亿美元,18年间增加了24.1倍,年均增加133.91%;中国对印出口从18.96亿美元增加到737.44亿美元,增加了37.89倍,年均增加201.53%;自印进口从17亿美元增加到165.29亿美元,增加了8.72倍,年均增加48.46%。中印双边进出口贸易的增长幅度是中国和印度各自进出口贸易增长的3倍左右,中国对印出口的增长幅度是中国出口增长的4.54,自印进口增长幅度是中国进口增长的1.12。

然而,双边贸易规模扩张的背后存在较大的隐患,包括以下几方面问题:1)中印双边贸易在各自贸易结构的地位不对等,中印进出口贸易对两国各自进出口贸易的年均贡献分别为1.54%和8.54%,两国双边出口对各自出口贸易的年均贡献分别为2.08%和5.63%,而双边进口对各自进口贸易的年均贡献分别为0.89%和10.47%,印度对中国的贸易依存度更高,尤其是来自中国的进口产品;2)中印双边贸易不平衡问题日益加剧,印度对中国的贸易逆差是其贸易逆差的主要来源,年均占其总逆差的19.82%,2001-2018年间对中国的贸易逆差从1.96亿美元扩大到572.15亿美元,增加了290.91倍,贸易不平衡也是中印贸易关系较为紧张的重要表征;3)双边贸易摩擦加剧,贸易保护主义措施频频使用。中印贸易不对等和不平衡问题引致印度对本国产业发展的担忧,反倾销等非关税措施成为了印度对华反制的主要手段。由于反倾销对于“正常价格”的确定具有多重标准,而中国市场经济地位尚未被接受,利用非市场经济国家的判断标准往往存在一定的歧视,印度则利用其隐蔽性等特征频频对华反倾销。由表3可知,印度已超越美国成为对华采取反倾销最多的国家,印度对华发起的反倾销调查占中国遭受反倾销调查数的16.8%,对华采取的反倾销措施占中国遭受反倾销措施的18.66%。此外,印度对华反倾销的强度也远高于平均水平,印度发起的反倾销调查中有82.51%最终被采取反倾销措施,在前十位国家或地区中仅次于土耳其,这也表明印度通过这一手段来减少进口以缓解进出口不平衡问题。从印度对各国发起反倾销调查和采取反倾销措施的情况来看,中国无疑是主要目标,印度对华的反倾销调查和措施的占比达到24.27%和26.55%,且对华反倾销的强度远高于平均水平。无论是从中国遭受反倾销的情况来看,还是从印度利用反倾销的情况来分析,反倾销成为中印贸易摩擦的主要争论点,严重影响双边的贸易往来。

中印双边贸易发展中的出现的障碍与两国自身的经济结构、制度以及双边关系等密切相关,双边贸易出现结构性问题的背后主要是两国在要素禀赋以及产业结构上的不同。中国利用劳动力要素禀赋优势,通过加入WTO,抓住了第三次工业革命的尾巴,制造业较为成功地嵌入到全球产业链中。反观印度由于长期对制造业发展的忽视以及自身基础设施的制约,制造业发展缓慢,逐渐丧失了开拓全球市场的机会,进一步凸显了其制造业发展薄弱以及产业发展不均衡的问题,与中国较强的制造业实力形成鲜明对比。中国在制造业中的优势在中印双边贸易中突出的另一个原因则是双边截然不同的制度环境,中国通过强有力的政府助推市场经济发生作用,包括完善基础设施以及生产体系等,大大降低了企业生产经营成本,而印度则过于强调自身在软件以及服务业外包方面的优势,不断拉大两者在制造业中的差距,最终的结果是双边贸易不协调。需要指出的是,除经济因素以外,双边经贸关系中政治始终是双边发展离不开的话题,尤其是地缘政治。而中印双边较为复杂的地缘政治关系中,政治信任、民族矛盾以及战略信任等处处考量着中印双边并不稳定和牢固的关系,2017年的“洞朗对峙”、2019年8月印度对克什米尔地区采取的强制措施以及中印在印度洋地区的发展和摩擦等不断挑拨着双边的神经,对双边贸易发展抹上了一道灰色。

(二)中印双边投资现状

外商直接投资对于国家经济增长的作用已经得到政府和学界的关注,同时也是衡量两国经贸关系紧密与否的重要指标,更是两国政治和经贸等关系的综合反映。外商直接投资包括引进外资和对外投资两个维度,以中国为代表的新兴经济体已经实现“引进来”到“引进来”与“走出去”协调发展转变。2018年中国是世界第二大FDI流入国,也是世界第三大FDI流出国,而印度引进外资和对外投资的步伐相对缓慢,前者位于世界第十位,后者仅位于世界第二十五位。虽然中国在引进外资与对外投资领域有着十足的进步,但是中印双方互相投资的程度较低。由表4可知,中国引进外资和对外投资均已经超越1000亿美元,但是印度对华投资最多仅为1.58亿美元,而中国对印直接投资最多仅为7.05亿美元,两者在中国引进外资与对外投资中的占比不足1%。与此同时,即使印度引进外资与对外投资总体规模小于中国,但印度引进中国投资的比例最高也仅仅是1.6%,印度对华投资的比例最高也仅是1.42%。

表2 印度对中国的进出口贸易情况(2001-2018年)

年份印度进出口贸易(亿美元)印中贸易强度(%)进出口出口进口差额进出口出口进口差额2001934.58433.14501.44-68.33.85%3.92%3.78%2.87%20021060.7492.99567.71-74.724.66%4.61%4.71%5.33%20031286.4574.57711.83-137.265.90%7.40%4.70%-6.62%20041729.43756.31973.13-216.827.87%10.15%6.09%-8.07%20052380.21996.511383.7-387.197.00%6.63%7.26%8.89%20062941.361212.591728.76-516.177.94%6.42%9.00%15.05%20073651.071475.642175.43-699.799.35%6.39%11.36%21.84%20085164.81950.73214.1-1263.48.55%5.40%10.46%18.26%20094228.61652.022576.58-924.569.22%6.15%11.19%20.21%20105737.052229.223507.83-1278.69.69%7.81%10.88%16.23%20117721.623070.864650.76-1579.99.64%6.22%11.89%22.90%20127876.752972.614904.13-1931.58.55%5.01%10.69%19.42%20137830.983151.474679.5-15288.42%4.61%11.00%24.17%20147831.023217.44613.63-1396.29.15%4.14%12.64%32.23%20156620.732679.473941.25-1261.810.70%3.62%15.51%40.76%20166262.362645.723616.64-970.9211.12%3.39%16.78%53.26%20177434.912965.544469.38-1503.811.40%4.28%16.12%39.47%20188367.093246.325120.77-1874.510.79%5.09%14.40%30.52%

注:(1)印度进出口贸易数据来自中国商务部贸易国别网(https://countryreport.mofcom. gov.cn/indexType.asp?p_coun=%D3%A1%B6%C8);(2)印中贸易强度在此表中指的是中印贸易在印度对外贸易中的比重(包括进出口、出口、进口和贸易差额)

双边投资规模小的一个重要原因与两国的经济结构有关,流入中国的FDI集中在制造业、房地产和租赁以及商务服务业,而印度在这几大产业中不仅没有优势,自身还需要发展。而流入印度的FDI则集中金融、银行、保险、商业、外包、研发、信息服务、汽车产业和通讯产业,其中服务业是印度的支柱产业,FDI的流入不仅能够充分利用印度的要素禀赋,亦能促进印度的发展。值得注意的是,金融业和信息服务业也是当前中国OFDI的重点行业,也就是说除了经济因素以外,其他因素也会影响双边投资,如,国内和国际政治等。2019年7月底,印度就华为参与该国5G网络建设存在争议,这充分说明中印双边政治等会影响双边经贸关系的走向。中国企业往往由于印度“以威胁国家安全”为由遭遇歧视性和不公平的待遇,导致交易周期过长甚至拒绝交易,如印度出台了两项对中国等国家的《2000年外汇管理(在印设立分支机构、办事处或其他商业机构)规则》以及《2000年外汇管理(在印度取得及转让不动产)规则》等(1)文富德: 《论中印经贸合作的发展前景》,《南亚研究季刊》2008年第1期,第53页。,严重影响了中国对印度的正常投资行为。

表3 中国遭受反倾销以及印度采取反倾销情况统计(1995-2018年)

中国遭受反倾销情况印度采取反倾销情况国家或地区调查数措施数强度国家或地区调查数措施数强度印度22318482.51%中国22318482.51%美国16512978.18%韩国685175.00%欧盟1339873.68%欧盟675176.12%阿根廷1128273.21%台湾地区645179.69%巴西987273.47%泰国523771.15%土耳其827793.90%美国413073.17%墨西哥574273.68%印尼403177.50%澳大利亚562646.43%日本393179.49%哥伦比亚522853.85%马来西亚362466.67%加拿大433274.42%俄罗斯292172.41%总数132798674.30%总数91969375.41%

注:(1)数据来自于世贸组织反倾销统计数据库,https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm;(2)强度值反倾销措施数与调查数之比,反映反倾销执行的程度

此外,中印多边合作建设也存在诸多困难,发展缓慢。如,作为“一带一路”六大经济走廊之一的“孟中印缅”经济走廊历经20余年不断出现“停摆”现象。该走廊的建设能够推动资本和人力等要素在四国间的流动,尤其是资本要素的流入能够培养和形成各国自身的比较优势,从而实现增长。出现反复的原因在于印度过于担忧其自身及周边的安全以及利益的受损,无限放大了可能存在的问题。自1999年“孟中缅印”地区经济合作论坛举办以来,“孟中缅印”四国经济合作的步伐较为缓慢。2013年李克强总理访印并倡议建设“孟中缅印”经济走廊,四国经济合作得以继续推动。但是印度参与热情并不高,态度较为消极,经济走廊实质性建设成果不多,如经济走廊路线图悬而未决等,尤其是2017年印度高层不出席“一带一路”高峰论坛以及之后的“洞朗对峙”事件更是为经济走廊的建设蒙上阴影。2018年习近平总书记在武汉和青岛与莫迪总理的两次会晤后,在两国高层的推动下,“孟中印缅”经济走廊再次激活(2)姚遥、贺先青: 《孟中印缅经济走廊建设的现状及前景》,《现代国际关系》2018年第8期,第46页。。通过高层的互访和会谈是“孟中印缅”经济走廊得以持续发展的推动力,随着中印双方重视程度的不断提高,该经济走廊将会得以突破。然而,印度方面缺乏内在动力的发展是否真的能够带动双边经贸的发展值得怀疑。

表4 中印双边投资情况(2003-2017年) 单位:亿美元(%)

年份中印双边投资中国印度中印投资强度①中印投资强度②IFDIOFDIIFDIOFDIIFDIOFDIIFDIOFDIIFDIOFDI20030.160.0015535.0528.545.8513.250.03%0.01%0.00%1.21%20040.190.0035606.35557.7121.790.03%0.01%0.01%0.87%20050.210.1116724.06122.676.2229.850.03%0.09%0.15%0.70%20060.530.0561727.15211.6203.28142.850.07%0.03%0.03%0.37%20070.340.2202835.21265.1253.5172.340.04%0.08%0.09%0.20%20080.881.01881083.12559.1471.39211.470.08%0.18%0.22%0.42%20090.55-0.2488950565.3356.34160.580.06%-0.04%-0.07%0.34%20100.490.47611147.34688.1274.17159.470.04%0.07%0.17%0.31%20110.431.80081239.85746.5361.9124.560.03%0.24%0.50%0.35%20120.442.76811210.8878241.9684.860.04%0.32%1.14%0.52%2013/1.48571239.111078.4281.9916.79/0.14%0.53%/2014/3.171812851231.2345.82117.83/0.26%0.92%/2015/7.05251356.11456.7440.6475.72/0.48%1.60%/20160.540.92931337.11961.5444.8150.720.04%0.05%0.21%1.06%20171.582.89981340.631582.9399.04111.410.12%0.18%0.73%1.42%①②该IFDI投资强度指的是印度对华投资占中国引进外资的比重,OFDI投资强度指的是中国对印度投资占中国对外投资的比重;该IFDI投资强度指的是中国对印度投资占印度引进外资的比重,OFDI投资强度指的是印度对中国投资占印度对外投资的比重。

注:1)印度对中国投资的数据来自于中国商务部发布的《中国外商投资报告》,该报告中并未提供2013-2015年数据,同时联合国贸发会议提供的印度对华投资数据也来自中国商务部,因而这几年数据缺失,需要说明的是2016年的数据根据报告估计而得;2)中国对印度投资以及中国双向FDI数据来自于《中国商务年鉴》;3)印度双向投资数据来自于联合国贸发会议公布的《世界投资报告》

三、影响中印经贸关系的主要因素剖析

无论是贸易和投资,抑或是多边经贸合作,中印经贸关系发展较为曲折。正如前文提到的可能受经济和政治的影响,也与双边以及周边的民族矛盾和战略密切相关。本文认为包括制度复杂性、双边经济结构以及经济发展产生的竞争等在内的经济层面因素,地缘政治,民族矛盾以及战略分歧和互信等是中印经贸关系发展的绊脚石。

(一)经济层面

1.两国各自区域经济制度差异化明显。虽然中国区域间经济发展存在不协调的现象,尤其是东中西地区的差异较为明显,主要的问题在于区域要素流动和培育引致的发展问题,这与各地的相关政策出台密切相关。就区域经济制度而言,各地是一致的,随着改革开放的进一步深入,区域间的差异化将进一步缩小。中国对外经贸合作的发展并不会改变某一地区的经济体制,也不会因为区域特殊的经济制度反作用于对外经贸合作。然而,印度区域内经济制度存在较大的差异,尤其是东北地区与其他地区之间的差别。印度东北地区的经济发展较为滞后,这与该地区的武装冲突导致经济发展缓慢有关,更受印度曾长期对该地区实行“闭关”政策的影响(3)罗圣荣、聂姣: 《印度视角下的孟中印缅经济走廊建设》,《南亚研究》2018年第3期,第7页。。此举不仅隔离了东北地区与印度其他地区的经济联系,也使得该地区没有嵌入到全球化的生产体系中,落后的经济等原因进一步激化了该地区与政府之间的矛盾。正因如此,缺乏统一的经济制度难以形成统一的市场,无法充分发挥各地区的资源优势,不利于对外经贸关系的发展。就中印经贸关系发展亦如此,统一的区域经济制度营造的公平、透明的市场环境,有助于中印双边的贸易和投资,区域经济制度的差异必然阻碍中印间的贸易和投资。具体到印度东北地区,该地区与中国毗邻,发展中印关系具有较好的地理优势,现实是中国与该地区的贸易和投资受限,当然这也有该地区的地理位置有关,这也恰是区域经济制度不协调的原因。虽然,印度已调整对东北区地区的战略,加大对该地区的开发和扶持力度。但显然,印度更为关系的并非是经济,而是该地区的政治和地区安全问题,差异化区域经济制度的壁垒并未破除。

2.两国经济结构差异化显著。差异化的经济结构创造了双边经贸合作的机遇,但就中印双边而言,难以形成优势互补,反而制约双边经贸的发展。前文已经提到中印双边贸易不平衡的原因是两国经济结构的差异,印度在矿产资源、农业以及软件信息等服务业上具有优势,但是农业和服务业在国际贸易中的比重相对较低,同时矿产资源和农业的单位附加值价值,在国际上的竞争力也较弱。借鉴中国的发展模式,通过发展制造业提升经济实力辛格和莫迪总理的发展印度经济的思路,大力发展劳动密集型产业成为首选,这也是印度经济近些年发展较快的重要原因,如纺织业和塑料及其制品等产业。印度对制造业重视程度的提示其结果必然是中印双边在国内和国际市场上的激烈竞争,尽管印度拥有人口等中国逐渐丧失的优势,但是中国完善的供应链体系以及较好的营商环境依旧使得产品具有竞争力,而这无疑增加了印度对于产业冲击和产业依赖的担忧(4)姚遥、贺先青: 《孟中印缅经济走廊建设的现状及前景》,《现代国际关系》2018年第8期,第51页。,反映在贸易上就是反倾销等贸易壁垒措施的频频运用,严重影响中印贸易。事实上,随着中国产业结构转型和“供给侧改革”深入的需要,中国具有把部分产业转移出去的需求,而印度完全具备承接中国产业的能力,现实是更多的中国企业倾向于在东南亚甚至埃塞俄比亚等非洲国家投资,中印在制造业上在今后一段时间内难以形成优势互补。与之类似的是,随着中国进一步优化营商环境等一系列举措的出台,为印度的软件等信息产业在中国投资提供了机遇,遗憾的是印度对华投资规模以及比例仍然处于低位。这或许与印度国内经济环境相关,但更多的是中印政治以及战略互信等深层次问题所牵制,导致印度并不愿意或并不积极参与到双边的经贸合作中,通过抢夺中国市场以及生产体系,反而形成同质化竞争,不利于双边经贸关系的发展。

3.中国经济发展加深印度竞争和“忧患”意识。印度与中国拥有众多的人口,在诸多方面有着相似之处,如今中国成为最大的发展中经济体,经济规模仅次于美国,随着印度经济的发展,中国已然被视为其今后的竞争对手(5)杨思灵: 《“一带一路”:中印战略互疑、挑战与对策》,《印度洋经济体研究》2016年第5期,第5-6页。。竞争意识不断增强的背后则是对于中印合作不积极甚至消极的态度,在竞争格局下,中印合作并非是“双赢”,而是“零和博弈”,最终有利于中国而非印度。同时,中国与周边地区的合作触发了印度对中国经济意图的担忧。如,中国建设孟加拉国吉大港目的掩盖了地缘战略意图,中国的目的是出于商品尤其是能源对马六甲海峡的依赖。又如,“孟中印缅”经济走廊的建设难以使得除中国以外的其他三国获利,原因在于中国具有资本和技术等优势,通过基础设施等投资和贸易便利化举措的利用,有利于中国商品在三国的销售而非是三国商品的出口。进一步而言,中国与缅甸和孟加拉国等地的合作和发展,将会极大削弱印度在两国的影响,包括进出口、投资和政治等多方面,危机到印度在周边国家中的地位,因而加大了印度对于地域经济竞争中的危机感,这是印度对“孟中缅印”经济走廊的担忧之一,也是该走廊建设发展缓慢的重要原因。

(二)政治层面

印度受英国殖民多年,自印巴脱离英国以后,印度的政治体系依旧延续英国的体制,而中国始终坚持中国特色社会主义道路。政治制度上的差别容易引起双边政治以及战略互信问题,尤其是印度本身受到英国极大影响,容易使得中印双边存在政治冲突。两国政治的天然差别,也体现在经济制度上的区别。印度是最早采取混合所有制的发展中经济体,通过市场化改革,逐步实现私有化。但这一过程中,由于政府过于强调市场而忽略了对部分产业的有效管制,在私有化过程中遭受来自外国资本的冲击,进而演化成了“经济民族主义”,政府并没有做好“守夜人”的角色。而中国在坚持以公有制为主体的同时,通过“摸着石头过河”和深化改革,不断突出市场在经济发展中的作用。通过“有为”政府,积极引导和发挥各类要素的优势,通过基础设施建设以及其他公共服务的供给,逐渐形成利用政府和市场的合力实现资源的最优配置,这也是以跨国公司为载体的要素不断流入中国,以及中国自身各类要素不断涌现的原因。经济制度的差异最终演变为双边在经济发展方向、水平以及结构上的不同,正如前文所分析的经济结构上的差异等最终影响双边经贸发展。

除了国内制度差异以外,国际经贸关系中双边或多边经济政治关系的作用极为关键,双边经贸合作若没有政治合作就等于没有了助推器,难以推动双边贸易和投资等的发展。中印双边的领土纠纷、印巴关系和西藏问题等历来是两国政治的晴雨表,政治关系的好坏在一定程度上受历史遗留问题的影响。另外,印度作为印度洋区域的重要成员国,意图成为该区域的领导者的计划从未消失,随着中国经济的不断发展,对于该区域的合作和影响与日俱增,增加了印度对地区影响弱化的担忧,导致双边政治互信缺失。政治互信是国际合作的重要前提,双边不存在政治互信,意味着双边合作发展的动力不足(6)全毅、尹竹: 《中国-东盟区域、次区域合作机制与合作模式创新》,《东南亚研究》2017年第6期,第31页。。中印双边政治互信缺失的根源在于印度的忧患意识以及国际势力的干预,如,中印对“孟中缅印”经济走廊建设的不同态度,印度更多的是以竞争的视角看待该走廊的建设(7)杨思灵: 《“一带一路”:印度的回应及对策》,《亚非纵横》2014年第6期,第57页。,又如,中国在国际舞台上并未给予印度一定的支持,包括不支持联合国“入常”以及加入核供应国集团等(8)杨思灵: 《“一带一路”:中印战略互疑、挑战与对策》,《印度洋经济体研究》2016年第5期,第6页。。同时,随着美国和日本等国家对印度洋地区重视程度的提高,“中国威胁论”在该区域被不断提及和接受,进一步降低了政治双边的政治互信程度。当然,双方也在为双边政治互信努力,2003年瓦杰帕伊总理访华并签署双方全面合作宣言,2005年温家宝总理访印深化了双方合作伙伴关系并签署《关于解决中印边界问题政治指导原则的协定》,2013年李克强总理访印以及2018年习近平总书记与莫迪总理两次在中国会晤等,双边高层的互动的意图在于增强政治互相,促进双边经贸合作,确实也推进了双边的合作与交流。但是,中印政治互信牵涉到方方面面,牵涉面较广,难以在短时间内提高,如,2019年8月印度单方面强行处理克什米尔地区等,严重损害了中印间的政治互信。本文就印度在印度洋地区地位、“中巴”经济走廊建设和“孟中印缅”经济走廊建设等三个代表性方向论述中印双方政治互信问题以及对经贸关系的影响。

1.印度在印度洋地区的地位。印度洋独特的地缘优势在印度洋地区具有较大影响力,一直以来印度把印度洋作为自己的管辖范围,对可能影响印度洋区域的势力极为敏感。“一带一路”建设过程中,中国在孟加拉国、巴基斯坦和缅甸等国家兴建港口、能源管道以及公路等交通设施,这将帮助中国减少对马六甲的依赖,从而保障石油等能源以及商品贸易的安全,是中国突破“封锁”的重要措施。然而,印度国内对此产生极强的担忧,认为“一带一路”的建设可能对印度形成“珍珠链”,不仅削弱了印度在印度洋区域的影响力,也会直接威胁到印度本国的安全。同时,“海上丝绸之路”的建设也引来了美国和日本的注意,担心彼此在印度洋地区的影响被削弱,通过“亚太再平衡”等战略试图与加强与印度的合作抑制中国的发展,早在2016年印度就与美国签订《美印亚太和印度洋共同战略愿景协议》以及《后勤交换协议备忘录》等(9)陈建山: 《印美在印度洋地区的战略合作及中国应对研究》,《印度洋经济体研究》2018年第1期,第93-94页。。中印两国在印度洋地区的发展和竞争必然降低双方的政治互信度,影响“海上丝绸之路”的建设,更为直接的是影响“孟中印缅”经济走廊的建设,影响中印经贸关系的发展。

2.中巴经济走廊建设。中巴经济走廊建设涉及到克什米尔地区,该地区屡屡爆发印度与巴基斯坦的冲突,是印度领土争端最为严重和激烈的地区。印方担忧中巴经济走廊的建设可能对该地区产生较大影响(10)梅冠群: 《印度对“一带一路”的态度变化及其战略应对》,《印度洋经济体研究》2018年第1期,第40-41页。,一是中国可能不再采取中立态度,对印度收回该地区产生极大的干扰;二是巴基斯坦经济实力得以提高同时会增强巴方在该地区的军事能力;三是克什米尔地区经济实力的提升可能动摇印度在该地区的控制和影响。印度对该地区的觊觎最终演化成巴基斯坦、印度和中国三方的对峙,2019年8月印度宣布废除赋予印控克什米尔地区“特殊地位”以及自治权的宪法第370条,并采取控制该地区领导人以及中断通信等措施,不仅激化了印巴之间的矛盾,也对中国领土安全造成威胁,严重影响到双边的政治互信。三国间政治互信因印度的激进行为可能降至冰点,只能通过国际力量进行协调,2019年8月16日联合国安理会就克什米尔问题举行磋商,这也是时隔50多年来的再次磋商。这一事件不仅会影响中巴经济走廊的建设,也会连锁反映到“孟中印缅”经济走廊建设和正常的双边经贸活动。

3.“孟中印缅”经济走廊建设。“孟中印缅”经济走廊的通道经过印度东北地区,这一地区是印度政治领域的“禁区”,英国殖民退出后该地区遗留的宗教问题、移民问题以及与中国的领土纠纷都是印度所关心的,尤其是爆发于上世纪七十年代的阿萨姆运动以及其后的地区分离主义,使得该地区成为印度地缘政治最为复杂的地区(11)李丽:《印度东北边疆治理研究》,云南大学2016年博士毕业论文,第1页。。印度政府通过经济政策、鼓励教育以及各类福利等措施加大对东北区的管控程度,但该地区的安全问题和民族矛盾等依旧严重。印度担忧随着“孟中印缅”经济走廊的建设,可能会成为中国影响该地区的手段,危及印度在该地区的管控。该经济走廊的建设有助于改善当地的基础设施,进而实现与周边地区以及与印度的互联互通,解决当地基础设施严重滞后的问题,也能推动中印之间的贸易与投资。但印度国内存在一种怀疑,该走廊的建设将会引入周边地区的干预,不利于印度在该地区的管理(12)罗圣荣、聂姣: 《印度视角下的孟中印缅经济走廊建设》,《南亚研究》2018年第3期,第12页。,如,中国会对该地区施加经济影响,可能激化印度与该地区的矛盾,这也是印度不太支持“孟中印缅”经济走廊建设的主要原因之一。

(三)民族矛盾

影响中印经贸关系的另一重要原因就是民族矛盾,包括中印之间的矛盾和印巴之间的矛盾。中印之间的矛盾主要是历史遗留的中印边界问题和西藏问题等,自1962年中印发生冲突以来,中印双方在刻意缓和边界问题,然而2017年爆发的“洞朗对峙”事件,激化了民族矛盾,较长一段时间内中国国内反对舆论不断。虽然这一事件最终没有演化成军事冲突,但成为双边经贸发展的毒瘤。若双方民族矛盾加剧,极有可能爆发中国民众应对日本“钓鱼岛事件”一样,国内抵制印度产品和企业,也会影响到中国在印企业和输印产品。同时印巴之间的民族矛盾也会影响中印的经贸合作,两国主要的问题在于克什米尔地区,这一地区的争端一直不断,2019年8月印度单方面的废除宪法370条,两国矛盾达到白热化。而这一地区恰是“中巴”经济走廊的辐射范围,印巴冲突直接关系到中国与巴基斯坦经贸的开展,必会牵连到中印的经贸发展。同时,印度一直对中巴之间的合作存在担忧和怀疑,中国与巴基斯坦的合作在军事和经济等方面打破现有的印巴状态,这种敌视态度成为中印经贸发展的阴影。

(四)战略分歧和战略互信不足

当今世界经贸格局处于重塑阶段,这为中印两个最大发展中经济体提供了机遇,也伴随着挑战,争取更多的话语权是双方的共同目标,在诸多领域也存在合作的空间。然而,当双方根据自身需求和外部环境变化而进行战略调整时,可能造成放大效应和两国的利益博弈(13)张天桂: 《亚洲经济一体化的现实路径与推进策略——共建“一带一路”的视角》,《国际展望》2018年第6期,第123页。,战略分歧和互信不足等问题成为影响双方合作的障碍。如,中国的“一带一路”建设,目的在于通过“互联互通”实现与沿线国家或地区在基础设施、能源和产业等合作,促进经贸发展的同时共同发展。然而,印度则担心“海上丝绸之路”对其在印度洋地区的影响力造成威胁,“中巴”经济走廊和“孟中印缅”经济走廊造成印度国内及周边地区的安全问题等。出于对“一带一路”战略的不信任,大力倡导“季风:海上航线与文化景观”计划(季风计划)、“香料之路”计划、“棉花之路”和“佛教之路”计划。这与“一带一路”战略有着相似之处,印度提出的各类计划依托于印度与大西洋的贸易通道以及与东亚和东南亚的文化交流通道进行合作。与“一带一路”以“互联互通”为抓手不同,印度提出的各大计划并没有现实的合作基础,主要的目的在于应对中国的“一带一路”,这不仅使得印度不重视与中国的合作,也加大了双方的战略分歧和互不信任程度。

1.战略分歧和冲突。中国在亚太地区影响力增强以及不断拓展在该地区的合作空间,引发了美国、日本、澳大利亚以及印度的关切,试图通过“印太战略”战略遏制中国的发展(14)杨思灵、高会平: 《“一带一路”:中国与东非国家合作的挑战与路径》,《印度洋经济体研究》2017年第6期,第26页。。主要的原因在于中国在该区域的发展打破了已有的均衡,必然波及主要国家的核心利益,引发在该地区的战略冲突(15)胡娟: 《印度对中国的“软制衡”战略:动因、表现与局限》,《南亚研究》2018年第3期,第23页。。而印度把中国当作战略竞争对手,两国在追求各自利益过程中存在的战略分歧也难以避免,尤其是在印度洋地区的利益冲突。战略分歧和冲突的根源在于利益,包括经济、政治和安全等方面(16)杨思灵: 《“一带一路”倡议下中国与沿线国家关系治理及挑战》,《南亚研究》2015年第2期,第23页。,如,“海上丝绸之路”建设和“孟中缅印”经济走廊建设能给印度带来经济利益被认可,但这与印度积极对外扩张的战略相冲,如,印度实施的“向东看”战略(后改为“向东行动”),通过与亚太地区的全方位合作,保障和扩大其在印度洋甚至亚太地区的经济利益和政治以及安全等。与中国战略的抗衡在某一程度上,也促使印度与其他国家联手,如,与日本运筹“亚非发展走廊”向西获取其在非洲沿线国家的利益诉求并试图削弱中国在非的影响力等。中印本身的战略分歧,导致印度不积极参与到中国的各类战略和计划,同时也激化了两国的战略矛盾,进一步抑制双方的经贸合作。

2.战略互信不足。战略互信不足是制约中国与印度经贸合作的重要因素。中印战略互信不足的根源在于对于印度洋地区发展和利益冲突上,双方对共同利益有着不同的看法。如,印度洋地区是中国海上“经济生命线”,是中国“海上丝绸之路”建设的战略重点,而南亚国家基础设施和经济落后,双方合作能够满足各自的需求。相较于中国的经济利益有限的战略意图,出于“敌视”和“竞争”的考量,印度则认为中国此举会破坏南亚当前格局,甚至可能对印度形成“珍珠链”,严重威胁到印度的安全。中国对“海上丝绸之路”战略的重视程度越高,越容易引起印度的疑心和防备,“孟中印缅”经济走廊建设滞后的原因之一就在于此。印度国内普遍存在“中国威胁论”的论调,一则是由于两国历史冲突造成的危机感,另一方面则是随着中国强大引致的国内外舆论导向,事实上中国的发展并不是去损害他人的利益,而是共建人类命运共同体,主要的问题就在于战略互信不足。另外,中国在国际舞台上的角色以及对印度诉求的答复上也引致战略互信程度下降。如,2016年印度申请加入核供应国集团被拒绝,并将这一结果的原因归结为中国害怕印度在国际中地位的提高以及为巴基斯坦的发展撑腰等(17)梅冠群: 《印度对“一带一路”的态度变化及其战略应对》,《印度洋经济体研究》2018年第1期,第42页。,这一事件最终演化成印度国内爆发抵制中国货的游行和示威活动。中国的表态有自身的考虑和诉求在内,但是并没有通过有效的交流和沟通,结果是对中国产品的出口和企业投资形成不良的影响。

四、加速推进中印经贸合作的建议

中印双方经贸关系在曲折中前进,双方贸易和投资等也有了一定程度的发展,但是与两国当前在全球经济和经贸格局中地位不符,双边经贸关系发展缓慢,这也意味着存在较大的发展潜力。遗憾的是受制于双边经济、政治、民族矛盾和战略等的影响,双方面临的挑战依然非常大。中印双边经贸关系重要的推手是双边政府,而不是市场,政府意愿主导双边发展,其中双边制度安排是促进国家关系稳定与合作的重要路径(18)杨思灵、高会平: 《中印冲突与合作的条件--基于情势变更理论的分析》,《印度洋经济体研究》2018年第6期,第22页。。实现双边制度安排的关键是协调,协调双边关切的问题,本文就影响中印经贸关系的问题,提出经济政策协调、制度性协调和策略性协调三方面建议。

(一)经济政策协调

中印双方经济结构的差异使得中印贸易和投资严重失衡,尤其是印度对华的长期逆差。随着印度对制造业重视程度的提高,以纺织业为代表的劳动密集型产业将是印度今后发展的支柱,而这恰是中国的传统优势,诚然产业结构的相似性必然存在激烈的竞争,不利于双方贸易往来。但是,中国自身面临产业结构升级,劳工成本的上升以及其他要素的制约,部分产业存在对外转移的内在驱动。若印度能够承接中国部分产业,必然会缩小中印的贸易差额并且提高中国对印度的投资。此外,统一产业的异质性产品存在大量的行业内贸易,即使在同一行业中印两国完全可以根据自身优势生产差别化产品。实现双方产业结构互补的前提是双方要进行政策性协调,围绕各自的侧重点进行合作,在政策上给予中国企业一定的优惠以吸引中国投资,助力印度劳动密集型产业的发展,同时积极倡导软件等信息服务业与中国产业的对接,助推中国产业结构的转型升级。与此同时,双方应该主动寻找双方政策的变动,如,积极对接印度对东北地区的经济政策,通过“孟中印缅”经济走廊协同印度发展该区域;对于印度而言,应该抓住中国人民日益增长的对美好生活向往这一基本面,从政策上来看中国不再一味强调出口开始向进口侧重,这就为印度产品的出口提供了大量机会,需要印度提升制造业水平以扩大中国市场。

通过经济政策的协调,推动经济制度的协调。双边的经济政策的协调不仅能够加深双边的经贸合作,亦能构促进两国更加深层次地了解对方的经济制度。经济制度的协调将促进中印各自的经济增长,印度可以通过学习“中国模式”强化政府的作用,而中国则可以借鉴印度的成功经验和失败之处,不断优化市场的作用。这一过程,需要两国政府及各部门紧密合作,以两国内部改革为推手,产业转移和合作为载体,不断完善各自的经济体制,推动双边经贸合作。如,印度通过政府搭建公共服务平台,完善生产资料的供应体系,激发市场活力;中国通过进一步改革开放优化市场机制,助推经济发展,这一过程需要双边对各自优缺点以及实践中出现的问题和困难进行协调和沟通,在协调中促进彼此间的经贸合作。

(二)制度性协调

1.深化双边关系。良好的双边关系,不仅能够提高政治互信程度,也能够减少战略分歧,良好的双边关系有利于双边经贸关系的深入。2005年温家宝总理和辛格总理共同发表《中华人民共和国与印度共和国联合声明》,声明两国构建战略合作伙伴关系,遗憾的是战略合作伙伴关系的发展被双边的领土纠纷以及地缘政治所影响,尚未发挥其应有的作用。双边关系的发展是在一定的经济合作和政治信任基础之上的,现阶段进一步提高双边关系的层次是不现实的。保证中印双边现有关系基础上,结合新情况调整和落实战略合作伙伴关系的要求和部署是促进双边关系进一步发展的可行之举。双方需要建立多渠道和多维度的合作,两国各级政府需要在多个方面切实保障双边关系的进行,现阶段难以操作的放缓进行,做好当前双边能够解决的问题,如保障双方企业在各自国家的正常经营以及破除双边商品流通中存在的障碍,逐步实现良好的双边关系。

2.优化双边磋商机制。有效及时的沟通能够消除彼此之间的担忧和误解,畅通的磋商机制是协调双边经贸关系的重要保障。中印双方已经从高层、部门、地方政府、商界和智库等层面就边界问题、政治、经济、安全和文化等多个方面建立对话机制,但在双边政治互信和利益分歧等并没有起到应有的作用,对话机制更多的流于形式。现阶段应充分利用已有的对话机制,尤其是政治、经济和安全层面,保障机制的周期和议题常规化,就双边所关切的问题深入地进行协商。磋商机制的常态化有助于提高双方各层次的重视程度,及时互通有无能够有效降低冲突发生的可能性以及解决已有摩擦的可能性。除此之外,鼓励双边民间的多维度交流与沟通,良好的民间交流能够通过舆论影响改善关系,如,中印高校和研究机构的访问和交流,通过实地了解两国的发展情况更好的了解双方的诉求,深入把握现实基础上研究双方经贸合作的可行性和方案,为政府政策的出台提供现实和理论支撑。

3.完善双边和多边经贸平台和合作机制。双边自由贸易协定和投资协定是保障和促进经贸关系发展的推进器,遗憾的是中印双方并没有签订自由贸易协定,现行的双边投资协定也没有推动双方的投资,双方正在着手协商新的双方投资协定,新的投资协定必须明确给予双方平等待遇不存在歧视行为,随着中国《外商投资法》的出台和落实印度对华投资的环境将进一步改善,印方应该对标印度给予其他在印企业的待遇保障中国企业的正常经营。虽然中印没有签订自由贸易协定,但可以通过多边平台和机制实现货物的自由流通,减少甚至消除贸易壁垒。在国际经贸规则面临重构的当前,中印两国作为G20、WTO、金砖国家以及区域全面经济合作伙伴关系(RCEP)的重要成员国,对现行经贸规则的修改存在共同的诉求,通过双边以及多边合作,提高两国在国际经贸舞台中的地位,达成共同目标。国际经贸规则的重构,为两国经贸合作提供了新的机遇,但前提是两国需要有效沟通,消除争议,争取共同利益。也可以利用“孟中印缅”经济走廊的建设,在基础设施互联互通的基础上,在WTO《贸易便利化协定》基础上,深化多边的贸易便利化措施,2019年6月世界银行公布的《“一带一路”经济学:交通走廊的机遇与风险》(19)World Bank Group,“Belt and Road Economics:Opportunities and Risks of Transport Corridors”,June 2019,P.15.中指出,“一带一路”建设中国沿线国家与中国贸易便利化的推进,将极大提高双边的贸易规模。

(三)策略性协调

印度对于中国“海上丝绸之路”和“孟中印缅”经济走廊的怀疑与忧虑固然存在,但是周边地区基础设施的建设以及贸易规模的扩张也有利于印度的发展,同时印度作为重要的成员必然能从互联互通中获利,如何以较低的风险参与“海上丝绸之路”和“孟中印缅”经济走廊将是印度的选择。与此同时,面对印度的“向东行动”、“季风计划”、“棉花之路”和“佛教”之路计划,中国方面也存在不利于“一带一路”建设的担忧。事实上,彼此的双方的策略并非是“非此即彼”,其出发点和落脚点均是促进经济发展,扩大与周边地区的经贸合作是主要路径,因而若双方协调各自的策略,实现“海上丝绸之路”与“季风计划”等的战略对接,侧重于协调经济层面的策略,通过低政治领域策略的协调,将会增进中印双边的战略互信,进一步扩大双边经贸的发展,继而推动中印在其他领域的深入合作。