中等强国的“大国平衡外交”

——以印度尼西亚的中美“平衡外交”为例

孙西辉

【内容提要】中等强国在国际关系中具有独特作用,学术界对中等强国的研究日渐增多,但学者对这一概念的理解和界定并不一致。这导致中等强国的概念混乱,缺乏确定中等强国的可信方法。在“一超多强”的世界格局中,由于中国的持续快速发展,中美成为最具全球影响力的大国,亚太地区甚至出现了中美两极化趋势。面对这种形势,包括一些中等强国在内的不少中国周边国家开始实施中美“平衡外交”,以最大限度地维护本国利益。因此,正确理解中等强国的概念,提出合理的国家大小(强弱)划分标准和方法,进而准确界分中等强国,是深入研究中等强国相关议题的基础。同时,探讨中等强国的“大国平衡外交”机理和印度尼西亚的中美“平衡外交”实践,有利于进一步丰富中等强国外交研究和中国的东南亚研究,对中国外交也有一定的启示意义。

中等强国(middle powers)是国际政治研究中的一个重要领域,在当前国际关系中具有独特作用。学术界对中等强国给予了密切的关注,相关研究不断涌现。但现有研究中存在一个基础性的问题,即人们对中等强国的理解并不一致,对这类国家的界分也不清晰。另外,从综合实力和发展趋势的角度来看,中美无疑是全球最具影响力的两个国家。一方面,中国在改革开放的推动下实现经济社会持续快速发展,综合实力以及在亚太地区的影响力不断增强,逐渐成为周边国家眼中既心存畏惧又抱有期待的新兴世界大国。另一方面,美国作为全球唯一的超级大国,不仅具有无可匹敌的综合实力和全球影响力,而且对多数中国周边国家具有重要影响力,是这些国家既希望依赖又想要抵制的最大外部势力。基于上述背景,本文力图在辨析中等强国概念的基础上提出相关划分标准和方法,进而确定当今世界的中等强国。同时,本文提出中等强国的“大国平衡外交”机理,并以印度尼西亚实施的中美“平衡外交”为例加以分析论证。

一、中等强国的界定与划分

在当前国际关系理论与现实中,中等强国是一个常见的表述,国内外学术界关于中等强国的研究也日益增多,但学者对这一概念的理解和界定并不一致。这导致中等强国的概念混乱,缺乏确定中等强国的可信方法,因而需要辨析中等强国的概念,进而提出可信的划分方法和标准,并确定中等强国的具体指向。

(一)强盛中等国家:中等强国的概念辨析

目前,学术界给出的中等强国的定义林林总总,有学者对这一概念的定义方式进行了总结。例如,路易斯·贝朗格和戈登·梅斯(Louis Bélanger and Gordon Mace)认为,中等强国的研究文献体现了三种主导性界定标准,即相关性(relational)、行为性(behavioural)和位置性(positional)标准。(1)Louis Bélanger and Gordon Mace, “Building Role and Region: Middle States and Regionalism in the Americas,” in Gordon Mace and Louis Bélanger eds., The Americas in Transition: the Contours of Regionalism(Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1999), pp.153-158.亚当·查普尼克(Adam Chapnick)批判并改进了贝朗格和梅斯的标准,认为定义中等强国存在三种模式,即功能模式(the functional model)、行为模式(the behavioral model)和结构模式(the hierarchical model)。(2)Adam Chapnick, “The Middle Power” , Canadian Foreign Policy, Vol.7, No.2, 1999, pp.73-82.笔者认为,概括概念的界定方式固然有意义和价值,但这种研究应致力于为更合理的概念界定提供基础。本文将中等强国的概念研究归纳为四个研究视角:

第一,国家规模视角。一方面,有的学者按照国家疆域大小界定中等强国。例如,乔万尼·波特罗(Giovanni Botero)认为,有些国家的疆域小,有些国家疆域大,还有些国家疆域居中,国家大小是相对于其邻国而言的,疆域居中的国家是中等强国。(3)Giovanni Botero,The Reason of State, trans. P. J. and D. P. Waley(London: Routledge & Kegan Paul, 1956), Book I, pp.3-4.另一方面,有的学者根据人口规模界定中等强国。例如,戴维·维特尔(David Vital)认为,中等强国指人口在1000-1500万的发达国家或2000-3000万的发展中国家。(4)David Vital,The Inequality of States: A Study of the Small Power in International Relations(Oxford: Clarendon Press, 1967), p.8.

第二,实力等级视角。根据实力等级界定中等强国是学者普遍采用的方法,但不同学者的做法略有差异。一是实力等级界定法。例如,阿贝·德·马布利(Abbè de Mably)将强国(power)分为三个等级,认为中等强国是第二等级强国(powers of the second order),包括实力较强的二等强国(upper secondary powers)和实力较弱的二等强国(lower secondary powers)。(5)Gabriel Bonnot de Mably,Collection complète des oeuvres de L’Abbé de Mably, Paris: Ch. Desbrierre, 1974-5, Vol.V. pp.74-75, pp.81-83. See Carsten Holbraad,Middle Powers in International Politics(London: Macmillan Press, 1984), pp.13-14.二是战略实力界定法。例如,约翰·巴顿(John W. Burton)认为,中等强国指大国之外拥有发达工业能力与核能力的国家。(6)John W. Burton, International Relations: a General Theory(Cambridge: Cambridge University Press,1965), p.105.威廉·施耐德(William Schneider)也认为,中等强国指那些工业化或半工业化且有能力在5至15年内造出核武器的国家。(7)William Schneider Jr.,“The French Nuclear Force and the Economic and Strategic Prospects for Medium Powers Independent Nuclear Deterrent”,Arms Control and National Security, Vol.I, 1969, p.73.三是“实力+”界定法。例如,卡尔·冯·克劳塞维茨(Karl von Clausewitz)认为,中等强国不仅是实力位于中间等级,还需要在地理、政治和战略方面具备一定的条件,即应该位于大国之间的国家,对其邻国具有可靠而友善的态度,成为其邻近大国的某种保护屏障。(8)Karl von Clausewitz,Hinterlassene Werke des Generals Carl von Clausewitz über Krieg und Kriegführung,Vom Kreige(Berlin: Dümmer, 1832-4), Book VI, chs 1, 6. See Carsten Holbraad,Middle Powers in International Politics, p.23.瓜达卢普·冈萨雷斯(Guadalupe González)认为,中等强国在经济、军事和政治实力方面处于中间水平,在国际冲突中居于中间、“中立”或缓冲的地位。(9)[墨]G.冈萨雷斯:《何谓“中等强国”》,汤小棣译,《国外社会科学》1986年第6期,第43-44页。

第三,国际地位视角。加菲尔德·巴威克(Garfield Barwick)在认定澳大利亚是一个中等强国时解释道,它与发达国家和发展中国家都有共同点,且居于富国和穷国之间的位置。(10)Current Notes on International Affairs, Australian Department of External Affairs, Vol.35, No.3, 1964, p.24. See Carsten Holbraad,Middle Powers in International Politics, p.72.詹姆斯·科顿(James Cotton)认为,中等强国在规模上介于超级大国和小国之间,在国家利益、地理位置、发展程度、国际声望、外交或通信网络、意识形态等方面处于中间水平,通过多边主义、联盟构建、小众外交、妥协方式、规则程序和良好的国际公民形象等途径追求外交目标。(11)James Cotton, “Middle Powers in the Asia Pacific:Korea in Australian Comparative Perspective”,Korea Observer, Vol.44, No.4, 2013, p.594.

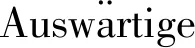

综上可见,学术界对中等强国的概念进行了多视角的思考和探讨,这些研究不乏闪光之处,但也存在明显的不足。主要体现为以下几点:第一,以某种单一指标界定中等强国的思路与时代和认识水平的局限性有关,但缺乏合理性;第二,以实力等级的角度界定中等强国具有较强的解释力,但多数学者未表明如何合理地确定不同的实力等级,也没有指出客观存在的实力与主观感知的实力的关系;第三,“中间地位”的说法过于模糊,可操作性不强;第四,发挥一定的区域性国际影响力是中等强国所具有的部分功能,不应以此界定中等强国。此外,由于不同学者对中等强国的理解和界定不同,导致他们对属于这一类别的具体国家的划分存在巨大差异。如表1所示,卡斯滕·霍尔布莱德(Carsten Holbraad)通过考察2个指标,认为中等强国包括18个国家;(15)Carsten Holbraad, Middle Powers in International Politics, p.90.平易(Jonathan H. Ping)根据9项指标对亚太地区的4个区域性国际组织的成员进行筛选,认为38个亚太国家和地区中有13个国家属于中等强国;(16)Jonathan H. Ping,Middle Power Statecraft: Indonesia, Malaysia, and the Asia Pacific, Burlington, VT: Ashgate, 2005, p.104.马宁通过对比综合实力兼地缘政治结构特点,确定了32个中等强国;(17)马宁:《中等大国的分化与概念重塑》,《当代亚太》2013年第2期,第128-156页。崔越汇总了三者的中等强国,剔除重叠国家和非独立国家,认为中等强国包括35个国家。(18)崔越:《澳大利亚的中等强国外交》,对外经贸大学出版社,2016年,第19页。

实际上,学者所使用的“中等强国”概念大多来自对英语“middle power”的翻译。在英语中,“middle”具有“中央”、“中间”之意,而“power”指“力量”、“权力”等,引申为“强国”或“大国”。从这个角度说,“中等强国”与“middle power”的含义最为接近。(19)崔越:《澳大利亚的中等强国外交》,对外经贸大学出版社,2016年,第11-18页。换言之,中等强国属于中等国家而不是大国或小国的范畴,它们是中等国家中综合实力和影响力靠前的国家,这既包括客观的综合实力和影响力,也包括主观感知的实力和地位。由此可见,中等强国的概念包含三层含义:第一,中等强国是主权国家,而非其他行为体;第二,中等强国是中等国家,不同于大国或小国;第三,中等强国是强国,是实力和影响力靠前的中等国家。据此而言,确定中等强国具有四点内在要求:第一,确立划分国家大小的标准和方法,进而确定中等国家的范围;第二,细化国家层级,从而确定中等国家的强弱;第三,采取多维度多指标的综合数据统计方式,尽量真实地反映客观实力及其分布;第四,重视主观层面,兼顾国家的自我感知和国际认知。

表1 基于不同理解和标准确定的中等强国

姓名研究时间国家数国家名称卡斯滕·霍尔布莱德(Carsten Holbraad)1975年数据,1984年出版18个印度、加拿大、澳大利亚、墨西哥、印度尼西亚、伊朗、巴西、意大利、西班牙、阿根廷、南非、尼日利亚、波兰、日本、联邦德国、中国、法国、英国平易(Jonathan H. Ping)2000年数据,2005年出版13个印度、加拿大、澳大利亚、墨西哥、印度尼西亚、伊朗、韩国、土耳其、马来西亚、智利、泰国、新加坡、菲律宾马宁2013年发表32个印度、加拿大、澳大利亚、墨西哥、印度尼西亚、伊朗、巴西、意大利、西班牙、阿根廷、南非、尼日利亚、波兰、韩国、土耳其、马来西亚、智利、比利时、挪威、奥地利、瑞士、丹麦、新西兰、爱尔兰、荷兰、瑞典、芬兰、巴基斯坦、哥伦比亚、埃及、委内瑞拉、沙特阿拉伯崔越2016年出版35个印度、加拿大、澳大利亚、墨西哥、印度尼西亚、伊朗、巴西、意大利、西班牙、阿根廷、南非、尼日利亚、波兰、韩国、土耳其、马来西亚、智利、泰国、菲律宾、新加坡、比利时、挪威、奥地利、瑞士、丹麦、新西兰、爱尔兰、荷兰、瑞典、芬兰、巴基斯坦、哥伦比亚、埃及、委内瑞拉、沙特阿拉伯

资料来源:根据相关资料制作

(二)主客观权势等级:明确国家的相对地位

平易曾提出界定国家相对位置的三种方法,即数据统计界定法(statistical definition)、权力感知界定法(perceived power definition)和治国技巧界定法(statecraft-based definition)。(20)Jonathan H. Ping, Middle Power Statecraft: Indonesia,Malaysia and the Asia-Pacific, p.51.在笔者看来,前两种方法切实可行,但需要综合运用,第三种方法主要基于中等强国的行为进行分析(21)Ibid, p.52.,与其说这些是一种确定中等强国的方法,不如说是研究已经确知的中等强国行为的方式,更适于分析具体的中等强国的行为。根据前文关于中等强国定义的内在要求,笔者提倡根据国际体系的主客观权势等级确定国家类别,即兼顾综合实力与影响力的客观与主观维度,合理解释各国的相对地位。因此,本文在更新数据的基础上采用笔者在另一篇文章中提出的“三维度、六指标”的方法,将国家分为大国(big states)、中等国家(medium states)和小国(small states)三个大类,每个大类又分为三个小类。(22)孙西辉、金灿荣:《小国“大国平衡外交”机理与马来西亚的中美“平衡外交”》,《当代亚太》2017年第2期。这种划分标准和方法融合了平易提出的前两种方法的优长。

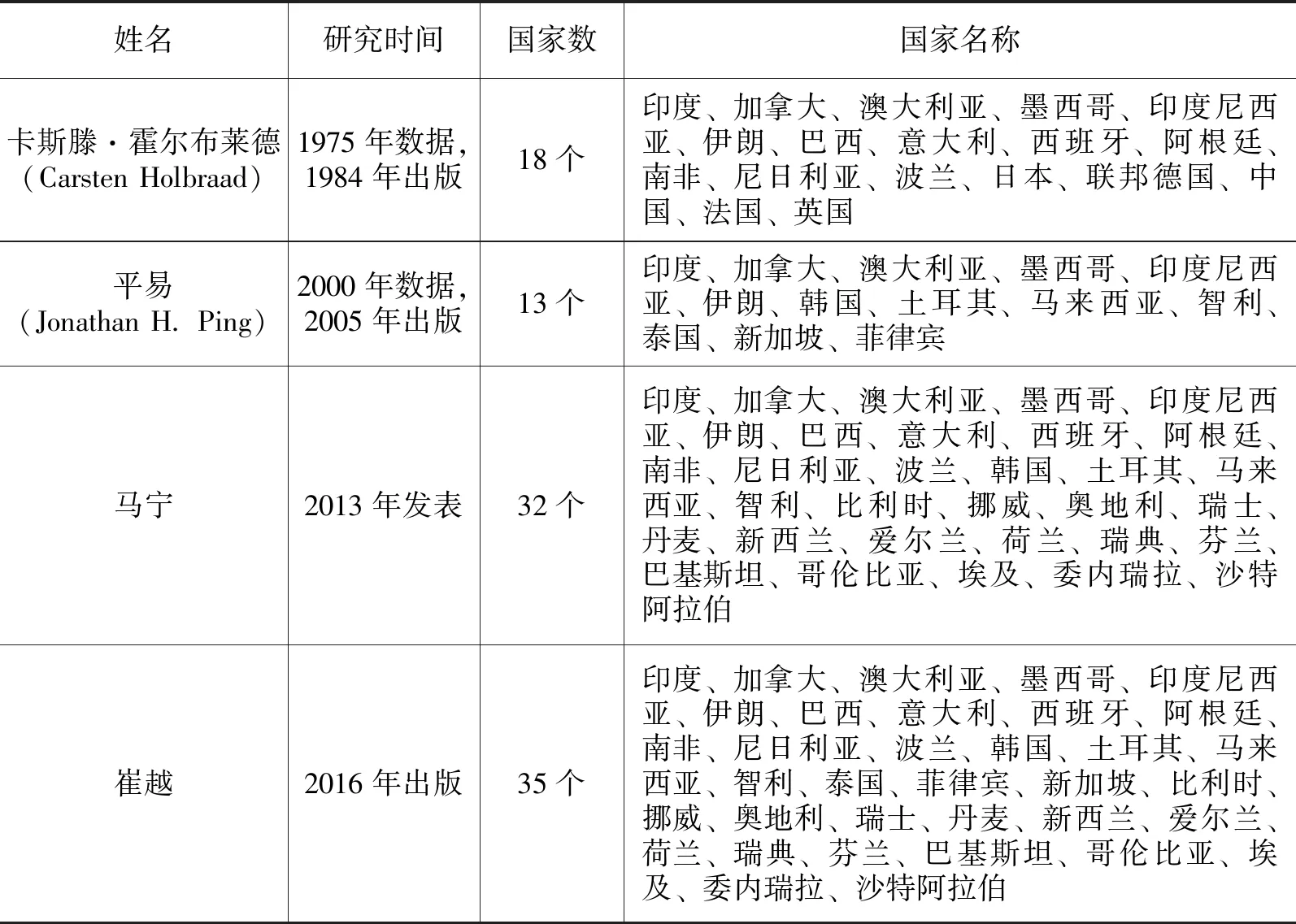

表2 基于人口规模的国家大小(强弱)划分标准

国家类别人口规模标准国家(地区)数赋值大国洲级大国10亿以上2个9普通大国2-10亿4个8次级大国1-2亿7个7中等国家大型中等国家8000万-1亿6个6普通中等国家5000-8000万8个5次级中等国家3500-5000万11个4小国普通小国1000-3500万51个3微型小国100-1000万71个2迷你小国100万以下78个1

资料来源:根据美国中央情报局The World Factbook的相关数据制作

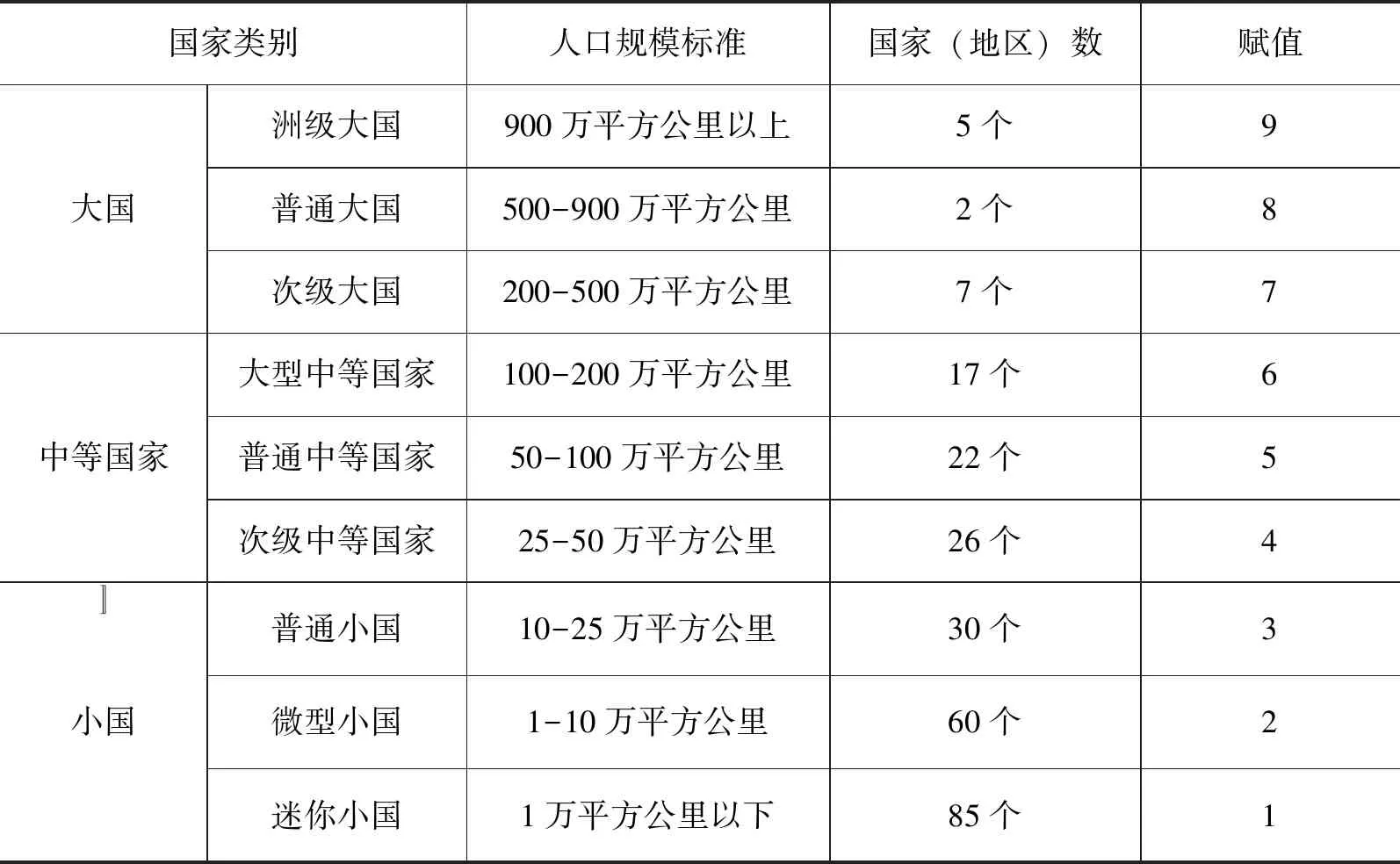

就国土面积而言,汤姆·克鲁沃兹(Tom Crowards)探讨了根据国土面积划分小国的节点。他认为,如果以25万平方公里进行划分,小国将涵盖世界上68%的国家;如果以12.5万平方公里进行划分,小国将涵盖58%的国家;如果以4万平方公里进行划分,小国将涵盖41%的国家;如果以7000平方公里进行划分,小国将涵盖25%的国家。(25)Tom Crowards, “Defining the Category of ‘Small’ States”,Journal of International Development,Vol.14, No.2, 2002, p.145.根据美国中央情报局的数据(254个国家和地区),并结合各国家和地区的面积对比,本文将面积为200万平方公里以上的国家称为大国,25万至200万平方公里的国家称为中等国家,25万平方公里以下的国家称为小国。在大国中,面积在900万平方公里以上的国家为洲级大国(因为陆地面积最小的洲——大洋洲的面积约为900万平方公里),500万至900万平方公里的国家为普通大国,200万至500万平方公里的国家为次级大国;在中等国家中,面积在100万至200万平方公里的国家为大型中等国家,50万至100万平方公里的国家为普通中等国家,25万至50万平方公里的国家为次级中等国家。在小国中,面积在10万至25万平方公里的国家为普通小国,1万至10万平方公里的国家为微型小国,1万平方公里以下的国家为迷你小国(见表3)。(26)The US Central Intelligence Agency, “The World Factbook: Country Comparison: Area” ,https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html.

表3 基于国土面积的国家大小(强弱)划分标准

国家类别人口规模标准国家(地区)数赋值大国洲级大国900万平方公里以上5个9普通大国500-900万平方公里2个8次级大国200-500万平方公里7个7中等国家大型中等国家100-200万平方公里17个6普通中等国家50-100万平方公里22个5次级中等国家25-50万平方公里26个4小国普通小国10-25万平方公里30个3微型小国1-10万平方公里60个2迷你小国1万平方公里以下85个1〛

资料来源:根据美国中央情报局The World Factbook的相关数据制作

第二,实力维度及经济和军事指标。就经济实力而言,主要指标是GDP。克鲁沃兹认为,如果以190亿美元为标准,世界上76%的国家为小国;如果以70亿美元为标准,60%的国家为小国;如果以25亿美元为标准,40%的国家为小国;如果以7亿美元为标准,20%的国家为小国。(27)Tom Crowards, “Defining the Category of ‘Small’ States”, p.149.由于科技进步和全球化深入发展,世界经济发展变化迅速,GDP指标也需要相应地大幅调整。根据世界银行2017年的数据(205个国家和地区)并结合各国家和地区的GDP对比,本文将GDP在2万亿美元以上的国家称为大国,3000亿至2万亿美元的国家称为中等国家,3000亿美元以下的国家称为小国。在大国中,GDP在10万亿美元以上的国家为超级大国,5万亿至10万亿美元的国家为全球性大国,2万亿至5万亿美元的国家为区域性大国(28)区域性大国属于大国范畴,评判的基础是世界范围内进行综合实力比较,但国际影响力尚未覆盖或波及全球。中等强国属于中等国家的范畴,是中等国家中实力位居前列的国家,尽管它可能是所在地区综合实力最强的国家,但不可称为地区性大国。。在中等国家中,GDP在1万亿至2万亿美元的国家为强盛中等国家,5000亿至1万亿美元的国家为富裕中等国家,3000亿至5000亿美元的国家为一般中等国家。在小国中,GDP在1000亿至3000亿美元的国家为强盛小国,100亿至1000亿美元的国家为一般小国,100亿美元以下的国家为贫弱小国(见表4)。(29)The World Bank, “Gross Domestic Product 2018”, http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf.

表4 基于GDP的国家大小(强弱)划分标准

国家类别人口规模标准国家(地区)数赋值大国超级大国10万亿美元以上2个18世界性大国5万亿-10万亿美元0个16区域性大国2万亿-5万亿美元6个14中等国家强盛中等国家1万亿-2万亿美元8个12富裕中等国家6000亿-1万亿美元4个10一般中等国家3000亿-6000亿美元20个8小国强盛小国1000亿-3000亿美元23个6一般小国100亿-1000亿美元78个4贫弱小国100亿美元以下64个2〛

资料来源:根据世界银行Gross Domestic Product 2017的相关数据制作

就军事实力而言,主要指标是军费开支。全球火力网(GFP)公布了2019年各国(137个国家)军费预算,其中1000亿美元以上的国家有2个,100亿至1000亿美元的国家有19个,10亿至100亿美元的国家有54个,1亿至10亿美元的国家有42个,1亿美元以下的国家有20个。(30)GFP, “Defense Spending Budget Data through 2019”, http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp.根据这些数据并结合各国的军费开支对比,本文将军费开支为200亿美元以上的国家称为大国,40亿至200亿美元的国家称为中等国家,40亿美元以下的国家称为小国。在大国中,5000亿美元以上的国家为超级大国,1000至5000亿美元的国家为全球性大国,200亿至1000亿美元的国家为区域性大国。在中等国家中,100亿至200亿美元的国家为强盛中等国家,60亿至100亿美元的国家为富裕中等国家,40亿至60亿美元的国家为一般中等国家。在小国中,10亿至40亿美元的国家为强盛小国,1亿至10亿美元的国家为一般小国,1亿美元以下的国家为贫弱小国(见表5)。

表5 基于军费开支的国家大小(强弱)划分标准

国家类别人口规模标准国家(地区)数赋值大国超级大国5000亿美元以上1个18全球性大国1000亿-5000亿美元1个16区域性大国400亿-1000亿美元7个14中等国家强盛中等国家100亿-400亿美元12个12富裕中等国家60亿-100亿美元13个10一般中等国家40亿-60亿美元14个8小国强盛小国10亿-40亿美元27个6一般小国1亿-10亿美元42个4贫弱小国1亿美元以下20个2〛

资料来源:根据GFP网站Defense Spending Budget Data through 2019的相关数据制作

第三,认知维度与自我感知及国际认同指标。认知通常是人认识事物的过程,强调基于客观条件的主观判断。基于国家理性的假说,认知成为政治心理学的常用概念,也应用于国际关系领域的研究。例如,罗伯特·罗斯坦(Robert L. Rothstein)结合主观的心理维度和客观的物质维度界定小国:“小国承认无法依靠自身的能力获得安全,必须倚仗他国、制度、过程或发展的帮助才能达至这一目标;小国无法依赖自身的各种手段实现这一目标的观点,也必然得到其他国家的认同。”(31)Robert L. Rothstein, Alliance and Small Powers(New York and London: Columbia University Press, 1968), p.29.因此,对于国家大小(强弱)的认知存在两个基本方面,即该国的自我感知和他国的国际认同。一方面,多数国家会根据自身实际,结合国际环境和周边国家的情况,对本国的基本国情、国家实力、国际地位等有一个合理的认识和定位,这有利于其制定符合国家实际国力的内外政策。另一方面,其他国家也会根据一国参与国际事务的能力及国际影响力判断该国的实力强弱,并通过与另外一些国家的对比判定该国在国际上的大小(强弱)地位。认知有很强的主观性,因而难以将其准确量化,但国际上对一国的大小与强弱的判断通常较为稳定,且这种认知一般是建立在主观与客观、相对与绝对相结合的基础之上。中国、美国和俄罗斯等国是国际公认的大国,因为它们不仅在基础维度和实力维度上均符合大国的标准,而且在国际事务中也发挥着重要的作用,其大国地位有目共睹。对于英国、法国和德国而言,从基础维度的指标衡量,它们属于中等国家,但其实力维度达到了大国的标准,而且其本身和多数其他国家并不否认它们的大国地位。

上述三个维度包含六个基本指标,而基础维度和实力维度方面的指标具有量化操作的可能性。然而,由于世界上国家数量众多,且各国在人口、面积、经济、军事等各方面差异巨大,一套明确而固定的量化指标常常使不少国家难以同时满足不同的标准,进而陷入划分国家大小(强弱)的困境。针对这一问题,本文认为,需要通过主观与客观、相对与绝对、量化与质化相结合的方法加以解决。也就是说,先通过基础维度和实力维度对某一国家进行定位。如果同时符合两个维度中的四项指标,则说明该国是典型的某类国家;如果符合其中的两项或三项指标,则说明该国是非典型的某类国家;如果符合其中一项指标,通常表明该国不属于这类国家,但也有少数例外情况。然而,即使是典型或者是非典型的某类国家,我们也应该结合主观维度加以确认。

(三)逐级筛选:确定具体的中等强国

由于中等强国是综合实力和影响力居上游的中等国家,因而确定中等强国的基本路径是:根据基础维度和实力维度的相关指标筛选符合条件的中等国家,结合客观指标和主观指标确定具体的中等国家,根据不同类别的国家在指标方面对应的分值计算和排列中等国家,进而划分不同等级的中等国家并最终确定中等强国的名单。

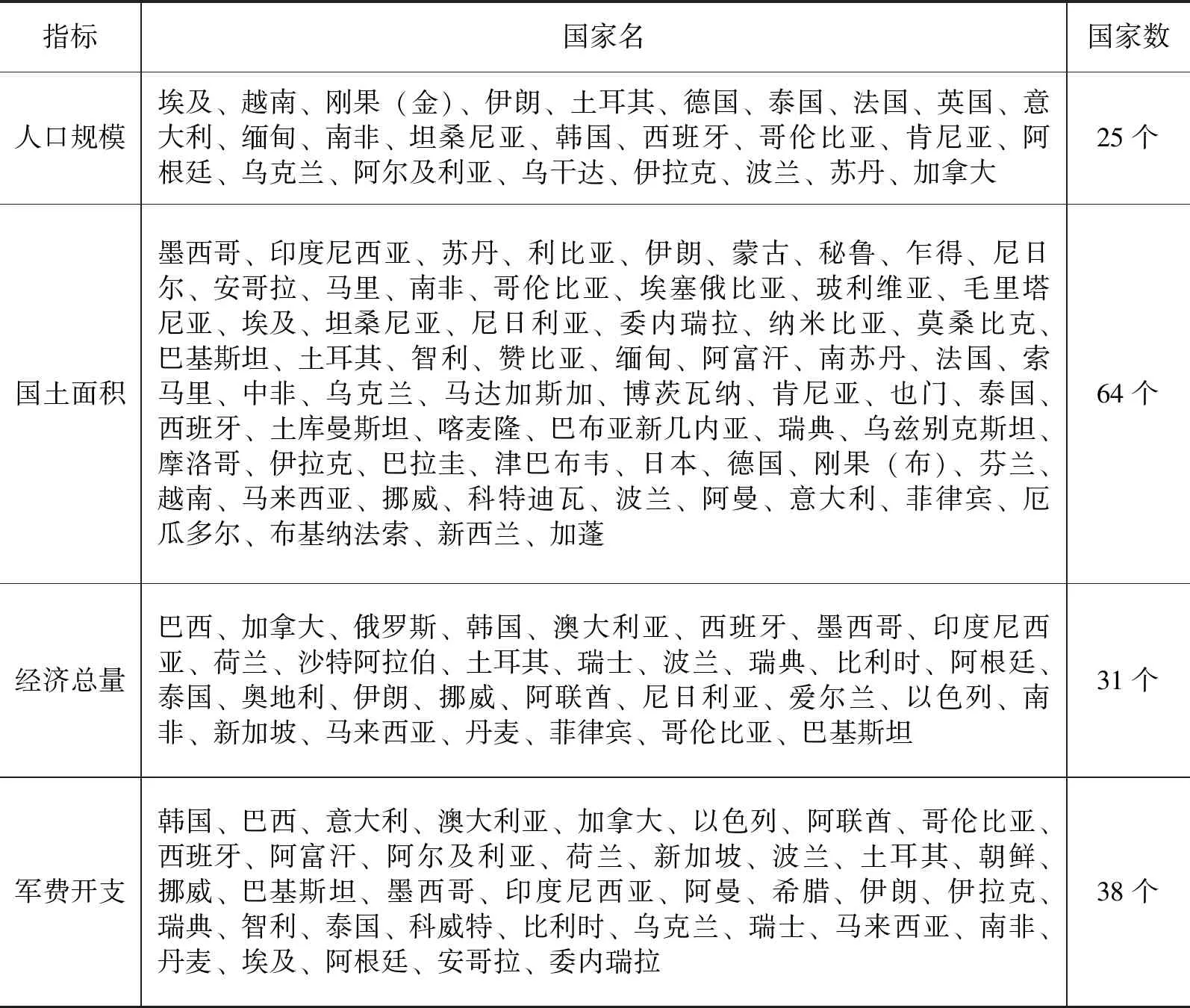

第一,根据基础维度和实力维度筛选符合中等国家指标的国家。如表6所示,从人口规模的指标看,共有25个国家;(32)The US Central Intelligence Agency, “The World Factbook: Country Comparison: Population”.从国土面积的指标看,共有64个国家;(33)西撒哈拉是有争议地区,不是联合国会员国,中国等主要大国尚未承认其主权国家地位,从该项指标的中等国家的名单中去除。参见The US Central Intelligence Agency, “The World Factbook: Country Comparison: Area”。从经济总量的指标看,共有31个国家;(34)香港不是主权国家,从该项指标的中等国家名单中去除。参见The World Bank, “Gross Domestic Product 2018”。从军费开支的指标看,共有38个国家。(35)台湾不是主权国家,从该项指标的中等国家名单中去除。参见GFP, “Defense Spending Budget Data through 2018”。根据上述数据,去除重复统计,共有87个国家至少符合一条中等国家的指标。

表6 基于基础维度和实力维度确定的中等国家

指标国家名国家数人口规模埃及、越南、刚果(金)、伊朗、土耳其、德国、泰国、法国、英国、意大利、缅甸、南非、坦桑尼亚、韩国、西班牙、哥伦比亚、肯尼亚、阿根廷、乌克兰、阿尔及利亚、乌干达、伊拉克、波兰、苏丹、加拿大25个国土面积墨西哥、印度尼西亚、苏丹、利比亚、伊朗、蒙古、秘鲁、乍得、尼日尔、安哥拉、马里、南非、哥伦比亚、埃塞俄比亚、玻利维亚、毛里塔尼亚、埃及、坦桑尼亚、尼日利亚、委内瑞拉、纳米比亚、莫桑比克、巴基斯坦、土耳其、智利、赞比亚、缅甸、阿富汗、南苏丹、法国、索马里、中非、乌克兰、马达加斯加、博茨瓦纳、肯尼亚、也门、泰国、西班牙、土库曼斯坦、喀麦隆、巴布亚新几内亚、瑞典、乌兹别克斯坦、摩洛哥、伊拉克、巴拉圭、津巴布韦、日本、德国、刚果(布)、芬兰、越南、马来西亚、挪威、科特迪瓦、波兰、阿曼、意大利、菲律宾、厄瓜多尔、布基纳法索、新西兰、加蓬64个经济总量巴西、加拿大、俄罗斯、韩国、澳大利亚、西班牙、墨西哥、印度尼西亚、荷兰、沙特阿拉伯、土耳其、瑞士、波兰、瑞典、比利时、阿根廷、泰国、奥地利、伊朗、挪威、阿联酋、尼日利亚、爱尔兰、以色列、南非、新加坡、马来西亚、丹麦、菲律宾、哥伦比亚、巴基斯坦31个军费开支韩国、巴西、意大利、澳大利亚、加拿大、以色列、阿联酋、哥伦比亚、西班牙、阿富汗、阿尔及利亚、荷兰、新加坡、波兰、土耳其、朝鲜、挪威、巴基斯坦、墨西哥、印度尼西亚、阿曼、希腊、伊朗、伊拉克、瑞典、智利、泰国、科威特、比利时、乌克兰、瑞士、马来西亚、南非、丹麦、埃及、阿根廷、安哥拉、委内瑞拉38个

资料来源:根据相关数据制作

第二,通过区分对4项指标的符合程度初步确定中等国家。如表7所示,同时符合4项中等国家指标的有7个国家;符合3项中等国家指标的有13个国家,其中6个国家符合3项中等国家指标和1项大国指标,7个国家符合3项中等国家指标和1项小国指标;符合2项中等国家指标要求的有24个国家,其中3个国家符合2项中等国家指标和2项大国指标,4个国家符合2项中等国家指标、1项大国指标和1项小国指标,19个国家符合2项中等国家指标和2项小国指标;符合1项中等国家指标要求的有43个国家,其中2个国家符合1项中等国家指标和3项大国指标,3个国家符合1项中等国家指标、2项大国指标和1项小国指标,1个国家符合1项中等国家指标、1项大国指标和2项小国指标,37个国家符合1项中等国家指标和3项小国指标。(36)由于委内瑞拉和朝鲜的GDP以及巴布亚新几内亚、科特迪瓦、布基纳法索和几内亚的军方开支数据空缺,笔者根据相关资料对其进行估算并划分类别。

表7 区分87国对中等国家指标的符合程度

符合指标数国家名国家数4项波兰、哥伦比亚、南非、泰国、土耳其、西班牙、伊朗7个3项3中+1大加拿大、墨西哥、印度尼西亚、意大利、阿根廷、巴基斯坦6个3中+1小乌克兰、瑞典、伊拉克、埃及、韩国、马来西亚、挪威7个13个2项2中+2大法国、德国、巴西3个2中+1大+1小阿尔及利亚、澳大利亚、菲律宾、尼日利亚4个2中+2小安哥拉、阿富汗、阿联酋、阿曼、比利时、丹麦、荷兰、肯尼亚、缅甸、瑞士、苏丹、以色列、越南、智利、坦桑尼亚、新加坡、委内瑞拉17个24个1项1中+3大俄罗斯、日本2个1中+2大+1小英国、埃塞俄比亚、沙特阿拉伯3个1中+1大+2小刚果(金)1个1中+3小爱尔兰、奥地利、巴布亚新几内亚、巴拉圭、玻利维亚、博茨瓦纳、布基纳法索、朝鲜、厄瓜多尔、芬兰、刚果(布)、新西兰、加蓬、津巴布韦、喀麦隆、科威特、利比亚、马达加斯加、毛里塔尼亚、蒙古、秘鲁、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、南苏丹、尼日尔、索马里、土库曼斯坦、乌干达、乌兹别克斯坦、希腊、也门、赞比亚、乍得、中非、马里、科特迪瓦37个43个

资料来源:根据相关数据制作

第三,结合客观指标和主观感知最终确定中等国家。基于上文的判断标准并结合主观感知,符合4项和3项指标的国家均可视为中等国家,符合2项和1项指标的国家则需要更为详细的分析。对于符合2项中等国家指标和2项大国指标的法国、德国和巴西而言,从其影响力和主观感知的角度看,它们应当归为大国范畴。那些符合2项中等国家指标1项大国指标和1项小国指标的国家,基本上也可以算作中等国家。对于那些符合2项中等国家指标和2项小国指标的国家,从主观认知上看它们大多数属于小国,但苏丹、委内瑞拉、智利、缅甸、越南可划为中等国家的范畴。俄罗斯和日本符合1项中等国家指标和3项大国指标,但从影响力和主观感知的角度看,它们都属于大国。英国、埃塞俄比亚和沙特阿拉伯符合1项中等国家指标、1项大国指标和2项小国指标,但从影响力和主观感知的角度看,英国属于大国,而沙特阿拉伯和埃塞俄比亚属于中等国家。对于那些符合1项中等国家指标和3项小国指标的国家而言,它们都可视为小国。因此,依据本文的界分标准和方法可以确定36个中等国家,即阿尔及利亚、阿富汗、阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、安哥拉、澳大利亚、巴基斯坦、波兰、菲律宾、刚果(金)、哥伦比亚、韩国、加拿大、肯尼亚、马来西亚、缅甸、墨西哥、南非、尼日利亚、挪威、瑞典、沙特阿拉伯、苏丹、泰国、坦桑尼亚、土耳其、委内瑞拉、乌克兰、西班牙、伊拉克、伊朗、意大利、印度尼西亚、越南、智利。

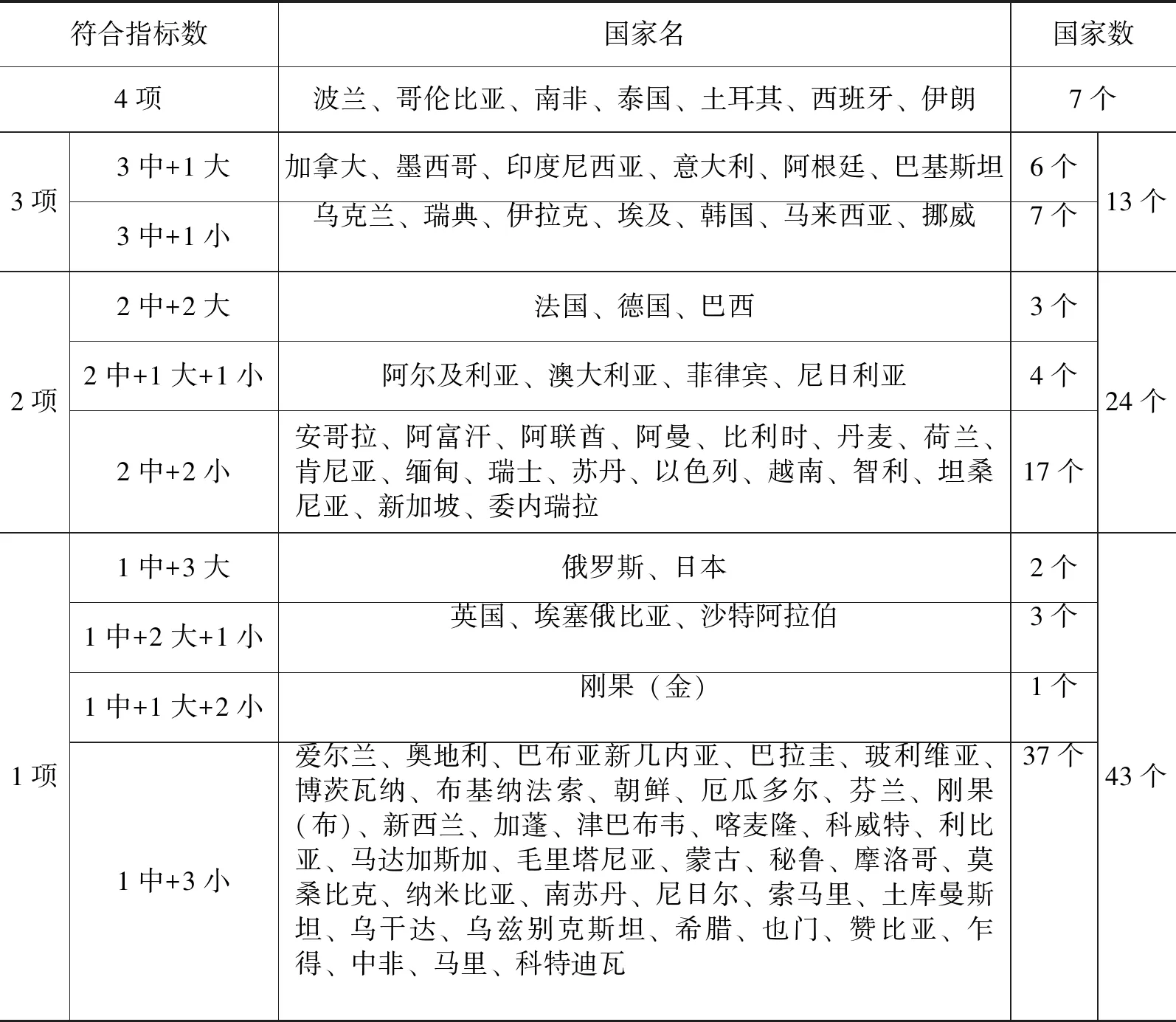

第四,基于基础维度和实力维度的赋值对中等国家排序。如前所述,中等强国是中等国家中综合实力和影响力靠前的国家,衡量中等国家的客观标准涵盖基础维度和实力维度的4项指标,而综合实力和影响力主要取决于实力维度的2项指标。因此,本文根据4项指标对不同类别的国家分别赋值,但实力维度2项指标的值是基础维度2项指标值的2倍(见表2至表5)。根据36个中等国家在4项指标上的实际情况计算其得分,然后在此基础上进行排序(见表8)。经过计算,加拿大、意大利、印度尼西亚、墨西哥、澳大利亚、沙特阿拉伯、西班牙、韩国、哥伦比亚、巴基斯坦、土耳其、伊朗、波兰和阿尔及利亚位于中等国家中的第一梯队,因而是本文确定的14个中等强国。

表8 基于4项指标赋值排序的中等国家

档次国家名人口面积GDP军费总分第一梯队(14个)加拿大49121237意大利55141236印度尼西亚86121036墨西哥76121035澳大利亚38121235特阿拉伯37101434西班牙45121133韩国52121231哥伦比亚5681231巴基斯坦8581031土耳其65101031伊朗6681030波兰4481030阿尔及利亚5761230第二梯队(22个)南非568827阿根廷478827泰国558826尼日利亚758626埃及666826菲律宾748625越南646824伊拉克4461024委内瑞拉358824挪威2481024阿富汗3541224乌克兰456823马来西亚348823安哥拉366823智利356822瑞典248822刚果(金)674421埃塞俄比亚764421苏丹464620缅甸554620肯尼亚454417坦桑尼亚552416

资料来源:根据相关数据制作

二、中等强国的“大国平衡外交”机理

所谓机理,是指一个特定系统结构的构成要素和要素之间相互联系和相互作用的规则或原理。从要素构成的角度看,中等强国的“大国平衡外交”必须包括一个中等强国和两个或两个以上的超大国家或超级大国。一方面,此类外交着眼于中等强国的立场和视角,实施国是中等强国;另一方面,实施对象是两个及两个以上的超大国家或超级大国。从要素之间的相互关系看,中等强国的“大国平衡外交”主要探讨实施的动机与目的、国家间的相互关系、实施的方式与手段、实施的条件与局限等。

(一)中等强国实施“大国平衡外交”的动机与目标

由于中等强国是实力更强的中等国家,因而它实施“大国平衡外交”与小/弱国相比,既有相似之处又不完全相同。

相似之处在于,任何国家的外交政策都是基于本国的利益需求制定的,而本国的国家利益受到国际体系和相对实力分布的严重影响,但国内的实际状况通常起决定作用。

一方面,体系结构影响中等强国等非“极”国家对大国的外交选择。例如,在单极体系中,面对唯一的霸权国或超级大国,中等强国和其他国家一样,只能与之保持或亲或疏的关系,其大国外交可能处于从“一边倒”到敌对这一轴线的任意一点。由于自身实力与霸权国或超级大国相比差距过大,同时也没有其他国家能够或愿意联合抗衡霸权国或超级大国,这种国际体系导致各国的大国外交都是非平衡的。在两极体系中,由于存在两个实力和影响力大体相当的国家,中等强国和其他国家一样,可以在与其中一个大国保持密切关系的同时,与另一个大国保持密切、一般或敌对关系,也可以同时与两个大国保持密切、一般或敌对关系。然而,保持与两个大国的平衡关系,通常更有利于保障中等强国或中小国家的利益。在多极体系中,多个力量中心的存在使得中等强国等非“极”国家面临更多选择,但相对平衡的“大国外交”无疑更有利于它们维护本国利益。

另一方面,国内因素决定国家的大国外交模式。国内因素包括许多方面,如国家类型、政党政治、利益集团、经济和社会状况等,但并非罗列这些国内因素就能合理地解释外交政策,而是需要基于某种理论视角或研究方法选择恰当的解释变量。例如,杰克·斯奈德(Jack Snyder)从国内政治联盟互助的角度解释大国实现工业化之后为何过度扩张(overexpansion)这一“帝国迷思”,他以工业化的时机和国内政治结构为自变量,解释国内的联盟政治和意识形态如何导致大国的过度扩张。(37)[美]杰克·斯奈德:《帝国的迷思:国内政治与对外扩张》,于铁军等译,北京大学出版社,2007年,第33-63页。兰德尔·施韦勒(Randall L. Schweller)则从国内因素中提炼出精英共识、政府/政权脆弱性、社会凝聚力和精英凝聚力四个变量,解释制衡不足的问题。(38)[美]兰德尔·施韦勒:《没有应答的威胁:均势的政治制约》,刘丰、陈永译,北京大学出版社,2015年,第52-77页。本文认为,可以用国家的发展程度和是否存在严重安全威胁作为解释变量,这两个因素决定了中等强国或其他国家在对外政策中国家利益优先顺序,进而塑造其“大国平衡外交”的目标和方式。

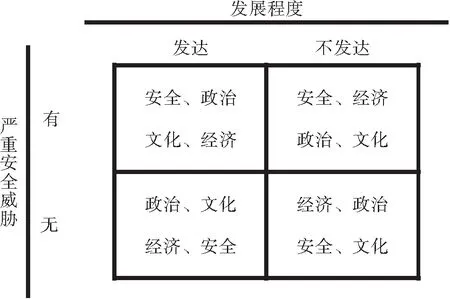

笔者认为,国际政治领域的国家利益指有利于国家生存和发展的物质与精神收益,包括安全利益、政治利益、经济利益和文化利益。国家利益不仅有具体内涵,而且具有一定的顺序性,通常的优先次序分别为安全利益、政治利益、经济利益和文化利益,但不同国家之间或同一国家在不同时期优先追求的国家利益层次有所不同。(39)孙西辉、金灿荣:《小国“大国平衡外交”机理与马来西亚的中美“平衡外交”》,《当代亚太》2017年第2期,第23页。本文认为,发展程度和是否存在严重的安全威胁对于外交政策中国家利益的排序具有重要影响。一般而言,经济社会发展程度高且面临严重安全威胁的国家,对外政策追求的国家利益顺序为安全利益、政治利益、文化利益和经济利益;发展程度不高且面临严重安全威胁的国家,对外政策追求的国家利益顺序为安全利益、经济利益、政治利益和文化利益;发展程度高且没有严重安全威胁的国家,对外政策追求的国家利益顺序为政治利益、文化利益、经济利益和安全利益;发展程度不高且没有严重安全威胁的国家,对外政策追求的国家利益顺序为经济利益、政治利益、安全利益和文化利益(见图1)。

图1 发展程度与严重安全威胁对外交政策的影响

不同之处在于,中等国家的综合实力和影响力明显大于小/弱国,其实施“大国平衡外交”的目标与小/弱国有所不同。第一,中等强国通常重视经济的持续发展。与小/弱国相比,中等强国有更好的经济基础和更强的促进经济发展的能力,这使它们有意愿也更有信心维持经济持续发展;第二,中等强国对安全利益有更高的追求。对于不存在明显安全威胁的中等强国而言,它们通常会积极应对各种潜在安全威胁,尽量将安全风险降到最低。对于存在明显安全威胁的中等强国来说,它们追求以强大的实力威慑对方并确保本国安全;第三,中等强国重视通过国际合作提高地区影响力。对于中等强国而言,它们面临的维护国家独立方面的压力小于小/弱国,因而对这方面的政治利益重视程度不如后者。但是,更强的综合实力使之拥有更大的政治抱负,多数中等强国追求一定的地区影响力,基本途径是加强国际合作。另外,中等强国所在区域是否存在域内大国或域外大国且是否在该地区具有重要影响力,将影响中等强国发挥地区影响力的意愿、信心和能力;第四,部分中等强国更重视文化利益。由于实力原因,多数中等强国比小/弱国更有国际抱负,在重视国家的安全利益和经济利益的同时,追求提升本国的“软实力”,因而更加重视人文交流和“文化输出”。

(二)中等强国实施“大国平衡外交”中的“三边关系”

在中等强国对两个超大国家实施的“大国平衡外交”中,三方构成的“三边关系”具有以下几个特点:第一,这种“三边关系”不是“三角关系”。中等强国的实力和影响力依然有限,它仍无法在实施“大国平衡外交”时与两个大国形成有效的三边互动;第二,“三边关系”中是否存在联盟有一定影响。由于中等强国本身拥有一定的综合实力,它与另外一个大国联盟虽然未必能够从根本上改变力量对比,但足以使其拥有更多信心,因此可能在特定情况下使其与未联盟大国之间关系出现较大波动。

(三)中等强国实施“大国平衡外交”的方式与手段

中等强国实施“大国平衡外交”的手段较多,尽管具体手段因实力差异或是否与大国存在联盟关系而有所区别,但总体上呈现以下几个特点:第一,实施手段较为集中。基于自身实力,中等强国在实施“大国平衡外交”时常使用接触和对冲的手段,有时也使用有限追随和有限制衡的手段;第二,以“软平衡”和“正向平衡”为主。与超级大国或世界性大国相比,中等强国的实力仍存在明显差距,“软平衡”和“正向平衡”有利于它们获得更大利益或尽可能避免大国的报复。当然,在特殊情况下,尤其是与大国存在联盟关系时,中等强国偶然也会采取“硬平衡”或“逆向平衡”的方式;第三,实施手段的选择受地区权力结构的影响。与小/弱国相比,中等强国具有较强实力,在地区权力结构中有一定的地位。然而,不同区域的权力结构因国家权力分布的差异而不同,这也会影响中等强国在实施“大国平衡外交”时的手段选择。

(四)中等强国实施“大国平衡外交”的条件与局限

中等强国实施“大国平衡外交”的条件和局限主要体现在以下几个方面:第一,较强的综合实力有助于吸引大国的注意力。中等强国的身份意味着这些国家具有较强的综合实力,这使大国愿意与之合作,从而实现自己的外交目标。当然,中等强国并非实力超强,也不是所有的中等强国都有相同的实力和国情,一些特定因素可能制约其实施“大国平衡外交”,如严重的安全威胁或严重的国内危机等;第二,优越的战略位置是一把“双刃剑”。有战略价值的地理位置是吸引大国配合中等强国实施“大国平衡外交”的资本,但过于优越的战略地位有时可能带来风险,诱发大国产生干涉其内部事务的愿望,这不利于中等强国实施“大国平衡外交”;第三,紧密的联盟关系利弊兼具。可靠的联盟有助于提高彼此应对安全挑战的能力,也有助于加强合作,从而增强中等强国的影响力。然而,如果中等强国与某个超级大国或世界大国建立紧密的联盟,这种不对称的联盟关系意味着超级大国或世界性大国对中等强国具有更多控制力和影响力,进而限制中等强国实施“大国平衡外交”。

三、印度尼西亚对中美实施“平衡外交”的实践

就核心外交目标而言,独立后的印度尼西亚外交可分为四个阶段:第一阶段指20世纪40年代中期至60年代后期,即苏加诺时期(1945-1967年)。主要目标是维护国家主权与独立、强调自力更生、不乞求西方援助,基本特点是重视第三世界,奉行“反帝、反殖和独立不结盟”的外交政策。(40)王受业等编著:《印度尼西亚》,社会科学文献出版社,2006年,第395-396页。第二阶段指20世纪60年代末至90年代末,即苏哈托时期(1967-1998年)。主要目标是促进经济发展和维护地区稳定,基本特点是在坚持不结盟政策的同时,改善与美国等西方国家的关系,促进东南亚区域联合,反对别国干涉内政、反对地区霸权。(41)王受业等编著:《印度尼西亚》,社会科学文献出版社,2006年,第397-398页。第三阶段指20世纪90年代末至21世纪初,即政坛过渡和政策调整期,包括哈比比时期(1998-1999年)、瓦希德时期(1999-2001年)和梅加瓦蒂时期(2001-2004年)。主要目标是促进经济复苏、稳定国内局势和维护领土完整,基本特点是实行多方“平衡外交”,加强与东盟的传统关系,修复与美国等西方国家的关系,发展与中国等亚洲国家的关系,重视国际反恐合作,反对外部势力干涉内政。(42)王受业等编著:《印度尼西亚》,社会科学文献出版社,2006年,第399-402页。第四阶段指21世纪初至今,包括苏西洛时期(2004-2014年)和佐科时期(2014年以来)。主要目标是促进经济发展、维护国内稳定、塑造国际形象、发挥中等强国作用,基本特点是实行“大国平衡外交”,加强国际反恐合作,争当东盟“领头羊”。1949年12月28日,印度尼西亚与美国建立外交关系,但苏加诺时期的反对帝国主义和殖民主义政策使印尼与美国的关系较为冷淡,苏哈托时期的印度尼西亚与美国的关系全面恢复,随后的历任政府都与美国保持较好的关系。(43)王受业等编著:《印度尼西亚》,社会科学文献出版社,2006年,第418-419页。1950年4月13日,中国与印度尼西亚建立外交关系,但“9·30”事件之后,两国于1967年10月30日中断外交关系,1990年8月8日恢复外交关系。(44)王受业编著:《印度尼西亚》,社会科学文献出版社,2006年,第442-443页。总体而言,印度尼西亚在其外交的第三个阶段开始实施多方“平衡外交”,但在第四个阶段更加突出在中美之间实施“平衡外交”。

(一)印度尼西亚实施中美“平衡外交”的动机

随着中国的持续快速发展和美国的相对衰落,国际权力转移和中美实力消长成为学术界关注的热点问题,有学者甚至提出亚太地区已形成中美“双领导体制”(45)赵全胜:《中美关系和亚太地区的“双领导体制”》,《美国研究》2012年第1期,第8页。和“两极格局”(46)阎学通:《亚太已形成中美两极格局》,《国际先驱导报》,2015年2月5日。http://news.xinhuanet.com/herald/2015-02/05/c_133972187.htm。的观点。笔者认为,尽管中美在各领域都具有其他国家无法企及的超群实力,亚太地区形成了相对均衡的中美两极并存在中美“双领导化”的客观条件,但是由于中美发挥领导作用的主观条件差距较大,亚太地区并未真正形成中美“双领导”体制,而是出现了中美“双领导化”的趋势。(47)孙西辉、吕虹:《亚太“双领导”与中美自贸区战略博弈》,《现代国际关系》2017年第3期,第45-52页。在这种背景下,不少中国周边国家逐步开始对中美采取“平衡外交”,即相对平衡地处理与两个大国的关系,不希望从中“选边站”或明显地倒向其中一方,以最大限度地维护自身利益。作为中国的重要邻国和“一带一路”沿线国家,印度尼西亚的对外政策不仅要考虑国际体系结构的变化,更要顾及本国的国家利益需求。因此,作为一个中等强国,印度尼西亚实施对中美的“平衡外交”,既符合中等强国的“大国平衡外交”机理,也有基于本国国家利益的特定动机与目标的考量。

第一,促进经济发展。印度尼西亚是一个发展中国家,促进经济社会发展是国家面临的主要任务。在苏哈托执政的中后期,印度尼西亚调整了经济结构和产业结构,使经济获得较快发展,冷战结束后实现经济起飞。但是,1997年的亚洲金融风暴使印度尼西亚受到重创,经济大幅衰退、通货膨胀高企、货币贬值严重。经过苏西洛时期的努力,印度尼西亚经济逐步恢复发展活力。但在2008年的世界经济危机中再次受到打击,苏西洛政府和佐科政府面临恢复经济的任务。总体而言,印度尼西亚作为世界第四人口大国,是一个面临巨大发展任务的发展中国家。它经过多年的努力才实现经济高速发展,成为充满活力的亚洲新兴国家和东南亚第一大经济体,恢复并保持经济快速稳定发展是印度尼西亚的第一要务。对于印度尼西亚而言,中美是两个至关重要的经济伙伴。一方面,印度尼西亚与美国长期保持密切的经济关系。1967-1995年,美国向印度尼西亚的油气产业投资315亿美元,向非油气产业投资73亿美元,是印度尼西亚最大的外来投资国。在亚洲金融危机期间,美国公司没有撤离印度尼西亚,之后几年两国每年的贸易额维持在120亿美元左右,美国一度成为印度尼西亚的第二大贸易伙伴。亚洲金融危机之后,美国每年对印度尼西亚的官方援助达到2亿美元。(48)王受业等编著:《印度尼西亚》,社会科学文献出版社,2006年,第419-420页。另一方面,中国与印度尼西亚的经贸关系发展迅速。两国恢复外交关系后,双边贸易快速增长,从1990年的11.8亿美元增加到2003年的102.2亿美元。(49)王受业等编著:《印度尼西亚》,社会科学文献出版社,2006年,第447页。2018年,印度尼西亚与中国的货物贸易额为724.8亿美元,中国和美国分别是印尼的第一大和第三大贸易伙伴。(50)中国商务部综合司、商务部国际贸易经济合作研究院:《国别贸易报告:印度尼西亚》2019年第1期,https://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=63282。鉴于上述原因,印度尼西亚长期将中美视为促进国家经济发展最重要的合作伙伴。

第二,保持域内大国地位。作为一个中等强国,印度尼西亚是东南亚人口最多、国土面积最大和经济总量最多的国家,拥有一定的政治抱负是很自然的。为了巩固在东盟的核心地位,成为一个真正的地区大国,进而在世界范围内发挥作用,印度尼西亚近年来强调中等强国战略。主要包括两个目标:一是巩固在东盟的核心国家地位并提升地区影响力。作为东盟的创始成员国之一,印度尼西亚积极参与东盟的各项机制建设活动,如东亚峰会、中国-东盟(10 + 1)、东盟与中日韩(10 + 3)等,并“在其中扮演‘驾驶员’的作用”(51)戴维来:《印度尼西亚的中等强国战略及其对中国的影响》,《东南亚研究》2015年第4期,第12-17页。。除此之外,印度尼西亚立足于东盟,参与各种地区性机制建设,以提升地区影响力。例如,在各种区域性安全机制中,印度尼西亚参与的机制主要包括《东南亚友好合作条约》、东盟地区论坛、《联合国海洋法公约》、香格里拉对话会、西太平洋海军论坛、《国际海上避碰规则》、《亚洲地区反海盗及武装劫船合作协定》、《南海各方行为宣言》、处理南中国海潜在冲突研讨会、亚洲相互协作与信任措施会议、“空中之眼”联合巡逻。(52)李峰、郑先武:《印度尼西亚与南海海上安全机制建设》,《东南亚研究》2015年第3期,第52-61页。二是参与全球性事务并追求世界影响力。民调显示,80%的印度尼西亚人认为他们的国家将成为一个超级大国,这并非仅仅反映了该国日益增长的民族主义情绪。(53)Endy Bayuni, “Get Ready, World, Here Comes Indonesia”,Foreign Policy, June 15, 2012, http://foreignpolicy.com/2012/06/15/get-ready-world-here-comes-indonesia/.与这一民意相适应,印度尼西亚十分重视中等强国战略,佐科政府上台后提出“全球海洋支点”(World Ocean Axis)的实施方略,主要包括五个支柱,即重建印度尼西亚的海洋文化、维护和管理海洋资源、优先发展海洋设施和互联互通建设、通过海洋外交加强海洋领域的合作并消除冲突根源以及发展海上防卫力量。(54)Rendi A. Witular,“Jokowi Launches Maritime Doctrine to the World”,The Jakarta Post, November 13, 2014, http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/13/jokowi-launches-maritime-doctrine-world.html.此外,印度尼西亚将G20视为发挥全球作用的重要平台,不仅积极参与这一全球经济治理机制,而且推动东盟成为G20观察员国,并推动国际多边改革机制的进程。(55)Amitav Acharya, “From Yudhoyono to Jokowi: Can Indonesia Keep Rising?”, New Mandala, October 27, 2014, http://www.newmandala.org/from-yudhoyono-to-jokowi-can-indonesia-keep-rising/.对于印度尼西亚而言,实现上述两个方面的目标无疑需要协调大国关系,尤其是在亚太地区具有巨大影响力的中国和美国,因而必须实行中美“平衡外交”。

第三,确保国家安全。印度尼西亚目前没有大规模外敌入侵的风险,没有严重的安全威胁,但仍面临一系列其他安全问题,如极端宗教主义、分离主义、恐怖主义等。印度尼西亚是世界上最大的穆斯林国家,88%的人口信奉伊斯兰教,(56)韦民:《民族主义与地区主义的互动:东盟研究新视角》,北京大学出版社,2005年,第147页。但国内一直存在伊斯兰极端势力和分裂势力,对国家安全构成重大威胁。例如,1949年,激进伊斯兰势力在西爪哇成立印度尼西亚伊斯兰军,宣布成立“伊斯兰共和国”;1950年,部分政治势力在马鲁古宣布成立“南马鲁古共和国”;1956-1958年,部分军人和文职人员在西苏门答腊成立“印尼共和国革命政府”;(57)代帆:《脆弱性、不安全感与印度尼西亚的外交政策:从苏加诺到苏哈托》,《南洋问题研究》2008年第1期,第38-47页。1965年,伊里安查亚省(后分为巴布亚省和西巴布亚省)成立对抗中央政府的“巴布亚独立运动”;1976年,分离势力在亚齐成立“亚齐独立运动组织”,长期与政府抗衡;(58)李一平:《亚齐民族分离主义运动评述》,《世界历史》2006年第4期,第99-106页。2019年8月至9月,巴布亚省和西巴布亚省多次爆发骚乱。印度尼西亚国内的恐怖主义组织主要包括东印度尼西亚“圣战”组织和西印度尼西亚“圣战”组织。此外,随着“伊斯兰国”在中东的崛起,印度尼西亚国内的恐怖主义组织和“圣战”分子对其进行大力声援和行动支持,包括赴叙利亚参战。回国的“圣战”分子可能拥有更多的战斗经验和技能、更新的战斗精神和手段,这对印度尼西亚构成重大安全威胁。(59)吕美琛:《新时期印度尼西亚反恐困境和策略》,《东南亚纵横》2015年第6期,第37-41页。实际上,印度尼西亚近年来不断遭到恐怖主义袭击,如2002年的巴厘岛爆炸、2004年的澳大利亚驻印度尼西亚大使馆爆炸、2009年的雅加达酒店连环爆炸、2016年的多起雅加达爆炸等。对于面临的各种安全威胁,印度尼西亚制定了有针对性的国家安全战略,主要包括四个方面:即应对外部威胁的地区防务战略;应对恐怖主义等非传统安全的国家安全预防战略;保障公共安全的防务改革战略;保护民众生命安全和尊严的防务赋权战略。(60)[印尼]丹迪·苏森托:《印度尼西亚新防务战略解析:兼谈与中国在地区安全方面的合作》,鞠海龙、李皖南译,《东南亚研究》2007年第5期,第4-9页。然而,对于各种区域性或全球性安全威胁,印度尼西亚意识到仅靠一国力量无法应对,需要与其他国家特别是中美等大国加强安全合作。一方面,印度尼西亚加强区域内国家的情报合作。2018年2月,在印度尼西亚推动下,文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国6个东南亚国家签署了“我们的眼”倡议(Our Eyes Initiative),以应对恐怖主义、极端主义和其他非传统安全问题的威胁。(61)See Seng Tan, “Sending in the Cavalry: the Growing Militarization of Counterterrorism in Southeast Asia”,PRISM, Vol.7, No.4, pp.138-147; Angaindrankumar Gnanasagaran, “‘Our Eyes’ to Combat Terrorism”,The ASEAN Post,October 22, 2018, https://theaseanpost.com/article/our-eyes-combat-terrorism.另一方面,印度尼西亚加强与中美的安全合作。在印度尼西亚与美国的安全合作方面,美国在冷战时期积极向印度尼西亚提供军事援助并帮助印尼更新和扩充军备,20世纪90年代因印尼人权问题和东帝汶问题停止军事训练资金援助并对其实施武器禁运,“9·11”事件之后美国和印尼的军事合作全面恢复并不断升温。(62)王受业编著:《印度尼西亚》,社会科学文献出版社,2006年,第420-421页。在中国与印度尼西亚的安全合作方面,两国恢复外交关系后逐渐开始了一些军事交流。随着马六甲海盗问题和恐怖主义问题的凸显,两国在防务和军事领域探讨建立机制措施,在推动海上安全机制建设方面加强合作。为了更好地应对面临的安全问题,印度尼西亚需要对中美实施“平衡外交”。

(二)印度尼西亚实施中美“平衡外交”的特点

印度尼西亚的“大国平衡外交”具有以下几个特点:

第一,不存在联盟的大国平衡。印度尼西亚是不结盟运动的推动者,一向坚持不结盟的原则。1956年7月,铁托、尼赫鲁和纳赛尔发表了倡导不结盟思想的“联合公报”,印度尼西亚总统苏加诺也签署了这一公报。1961年,苏加诺与铁托、尼赫鲁和纳赛尔等人共同发起和筹备成立不结盟国家会议,推动了不结盟运动的正式形成。苏加诺明确表示,“我们不要加入军事联盟”(63)[印尼]苏加诺:《苏加诺演讲集》,世界知识出版社,1956年,第326页。;苏哈托也表示,印度尼西亚“从宣布独立那一天起就是不结盟的”(64)[印尼]苏哈托自述,[印尼]德威帕雅纳、[印尼]拉玛丹执笔:《苏哈托自传:我的思想、言论和行动》,居三元译,世界知识出版社,1991年,第371页。。此后的历届印度尼西亚政府都坚持独立自主、不结盟的外交政策。因此,在印度尼西亚对中美实施的“平衡外交”中,不存在任何两国结盟的现象。

第二,交叉领域的“大国平衡外交”。一方面,印度尼西亚与美国长期在安全和经济领域保持紧密联系。尽管20世纪90年代,美国对印度尼西亚的军事援助有所冻结,但“9·11”之后,两国的军事关系借助国际反恐很快恢复并有所发展,印度洋海啸之后美国借机加强了与印度尼西亚的军事合作。同时,两国的经贸关系一直没有受到影响。另一方面,印度尼西亚与中国的政治、经济和军事关系在冷战初期获得深度发展,甚至出现西方所谓的“北京-雅加达轴心”(65)经过万隆会议前后的密切合作,中国和印度尼西亚的政治关系发展到实质性友好的阶段。此后十年间,两国在很多重大国际政治问题上意见达成一致,形成了政治互信。这种国际政治现象,被西方国家称其为“北京-雅加达轴心”。参见陈元中、陈乓:《中国与印度尼西亚政治关系的历史发展》,《广西民族学院学报》2006年第2期。。两国恢复外交关系后,特别是亚洲金融危机以来,中国和印度尼西亚不仅保持密切的经济合作,而且在军事和人文领域的交流也日益增多。例如,在经贸领域,复交后两国签署了《投资保护协定》、《海运协定》、《避免双重征税协定》,并就农业、林业、渔业、矿业、交通、财政、金融等领域的合作签署了谅解备忘录。(66)《2018年访问印尼中国游客数量213.75万人》,新华网,2019年3月18日,http://www.xinhuanet.com/travel/2019-03/18/c_1124248294.htm。目前,中国是印度尼西亚第一大贸易伙伴和第三大投资来源国。在军事领域,中国与印度尼西亚的交流与合作逐渐增多。20世纪90年代末至2005年,两国军事交流的主要形式是军方高层互访;2005年以来,军事交流与合作更加频繁和多元,主要包括高层互访、安全磋商、舰艇访问、联合训练、人员培训和国防工业合作。(67)刘琳:《中国与印尼军事关系初探》,《国际资料信息》2012年第12期,第19-22、第18页。在人文领域,两国的交流与合作不断发展,相继签署《航运协定》、《新闻合作谅解备忘录》、《旅游、卫生、体育合作谅解备忘录》、《文化合作协定》、《签证协议》等。2018年,中国内地赴印度尼西亚的游客达到213.75万人次,比2017年增加2.1%,是印尼第二大国际游客来源地。(68)中华人民共和国外交部:《中国同印度尼西亚的关系》,2017年4月,http://wcm.fmprc.gov.cn/pub/chn/gxh/cgb/zcgmzysx/yz/1206_43/1206x1/t6115.htm。由此来看,印度尼西亚对中美实施的“平衡外交”属于交叉领域的“大国平衡外交”。

第三,对中美的“平衡外交”都是“软平衡”。印度尼西亚通过“软平衡”方式推动对中美的“平衡外交”。在对美外交方面,典型的例子是“9·11”事件之后,印度尼西亚总统梅加瓦蒂访问美国,表示在反恐问题上坚定地支持美国,这一明确态度得到美国的赞赏,随后签署了总额为4亿美元对印度尼西亚的贸易与援助协议,从而开启了两国的安全对话进程。(69)Anthony L.Smith, “A Glass Half Full: Indonesia-U.S.Relations in the Age of Terror”,Contemporary Southeast Asia, Vol.25, No.3, 2003, p.454.另外,2004年印度洋海啸之后,印度尼西亚向美国开放亚齐“禁区”,美国则承诺向印度尼西亚提供3.5亿美元的救灾援助,派遣美军赴灾区进行搜救,并同意向印度尼西亚军售。(70)Reyko Huang, “Priority Dilemmas: US- Indonesia Military Relations in the Anti-Terror War,”Center for Defense Information, 23 May 2002, http://www. cdi.org/terrorism/priority.cfm.在对华外交方面,典型的例子是2013年10月习近平主席在访问印度尼西亚时提出“21世纪海上丝绸之路”倡议,印度尼西亚对此表示欢迎并认识到其中蕴含的巨大机遇,七个月后印度尼西亚提出“全球海洋支点”战略,这既是对“海上丝绸之路”的积极回应也具有某种程度的对冲意味。在中国提出筹建亚洲基础设施投资银行(AIIB)倡议之后,佐科政府回应迅速而积极,成为第一批获准加入的创始会员国。此外,在南海问题上,印度尼西亚强调中立立场,认为中国的“九段线”主张与《联合国海洋法公约》(UNCLOS)不相容,但同时也拒绝美国的“南海联合巡航”提议,主张该问题在东盟框架下解决。(71)许培源、陈乘风:《印尼与“海上丝绸之路”建设》,《亚太经济》2015年第5期,第20-24页。

第四,对中美的平衡外交都是“正向平衡”。自哈比比执政以来,印度尼西亚与中国和美国的关系总体上都是朝着更加积极的方向发展,这使得它对中美的“平衡外交”呈现出一种“正向平衡”的趋势。在对美关系方面,美国于1992年因印度尼西亚镇压东帝汶独立运动而停止对后者的军事援助,2000年将印度尼西亚的人权问题与军事援助问题挂钩,要求印度尼西亚加以改正。对此,印度尼西亚认为美国干涉其内政,两国的军事合作处于中止状态。(72)王良生:《浅析冷战后美国与印尼军事关系的演变》,《南洋问题研究》2007年第2期,第28-33页。尽管如此,印度尼西亚与美国的经贸关系并未受到太大影响,两国的军事合作关系在“9·11”之后很快得到恢复和发展,这是印度尼西亚开始中美“平衡外交”的起点。之后,印度尼西亚与美国关系不断深化,2009年两国签署“全面伙伴关系”协定。这表明,印度尼西亚对美国的外交关系呈现“正向平衡”的趋势。在对华关系方面,两国自复交以来没有出现影响双边关系的大事件,双边关系也在不断深化。2005年,中国和印度尼西亚建立战略伙伴关系;2013年,两国将双边关系提升为全面战略伙伴关系;2015年,两国提出共同打造“海洋发展伙伴”。由此可见,印度尼西亚对中国的外交关系也呈现“正向平衡”的发展趋势。

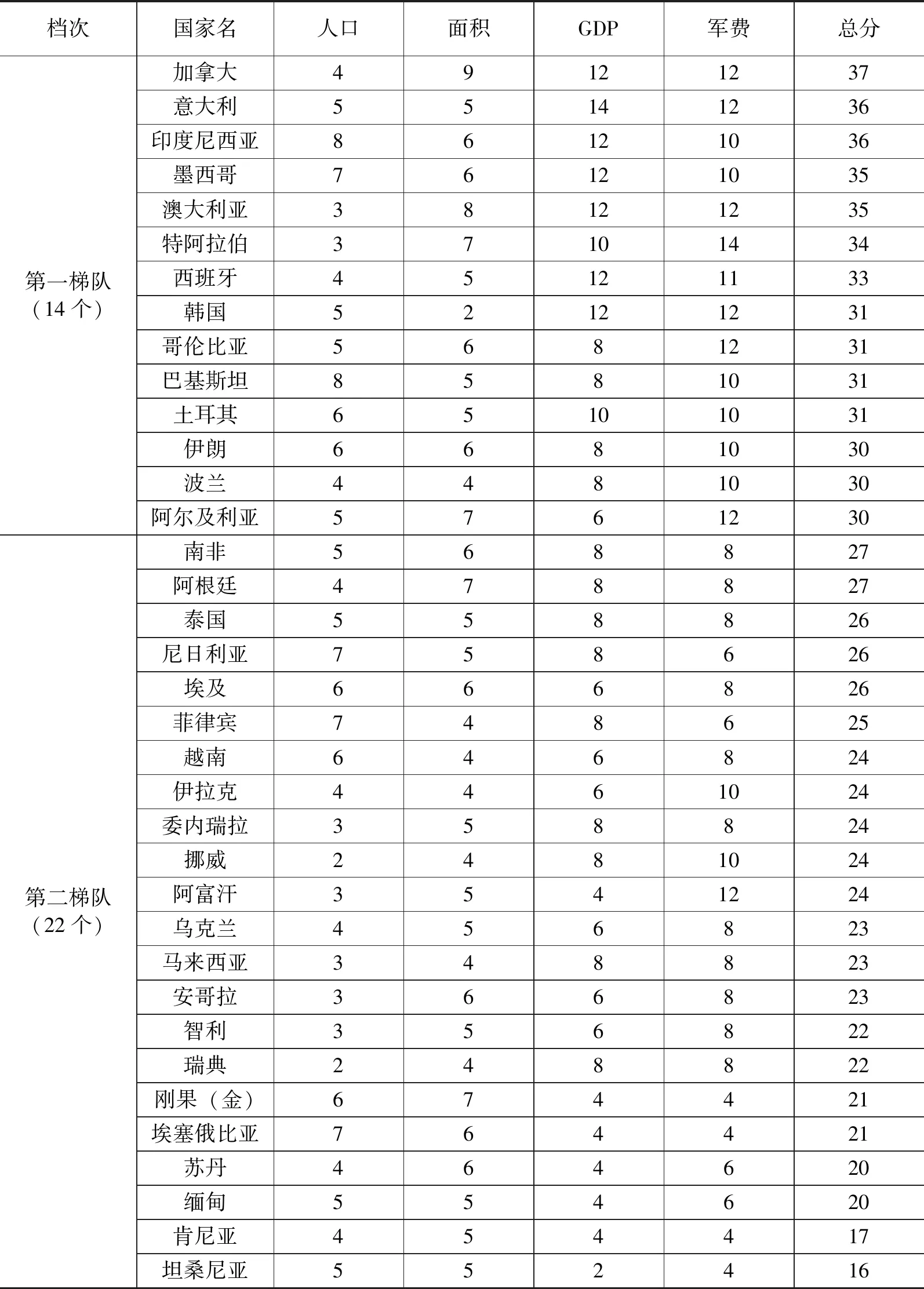

第五,综合使用各种平衡手段。哈比比时期,印度尼西亚主要通过“接触”和“对冲”手段分别对中国和美国实行“平衡外交”;瓦希德时期,印度尼西亚主要通过“追随”和“对冲”手段对中美实行“平衡外交”;梅加瓦蒂时期,印度尼西亚主要通过“有限追随”和“对冲”手段对美国实施“大国平衡外交”,主要通过“接触”和“对冲”手段对中国实施“大国平衡外交”;苏西洛时期,印度尼西亚主要通过“有限追随”和“对冲”手段分别对中国和美国实行“平衡外交”;佐科时期,印度尼西亚主要通过“有限追随”和“对冲”手段分别对中国和美国实行“平衡外交”(见表9)。

表9 印度尼西亚对中美“大国平衡外交”的主要手段类型(1998年-至今 )

1998-19991999-20012001-20042004-20142014-至今美国接触、对冲接触、对冲有限追随、对冲有限追随、对冲有限追随、对冲中国接触、对冲接触、对冲接触、对冲有限追随、对冲有限追随、对冲

资料来源:笔者自制

(三)印度尼西亚实施中美“平衡外交”的条件

印度尼西亚对中美实施“平衡外交”的本国条件因素包括:

第一,印度尼西亚的国力较强。如前文所述,印度尼西亚的人口规模和国土面积在世界的排名较为靠前,经济总量和军费开支也处于世界中等偏上水平。此外,印度尼西亚拥有丰富的自然资源,与人力资源一起构成了印度尼西亚后续发展的巨大潜力。应该说,印度尼西亚是典型的中等国家,综合国力在亚洲的排名仅次于中国、日本、印度和韩国。上述状况表明,印度尼西亚作为一个中等强国,具有相当强的综合实力和发展潜力,这是它可以实施中美“平衡外交”的实力基础。

第二,印度尼西亚在东南亚居“领头羊”地位。按照上述标准,印度尼西亚的人口、面积和GDP在东南亚国家中均为第一,只有军费预算位居中等,这突显了其区域性实力地位。根据本文的标准,尽管印度尼西亚只是中等强国,但它也是东南亚最具实力的国家,对东盟事务具有举足轻重的影响。这表明印度尼西亚的国际地位和处理东南亚事务的能力,也是它能够实施中美“平衡外交”的重要条件。

第三,印度尼西亚渴望发挥大国作用。“印度尼西亚为全球最大的穆斯林国家和世界第三大民主国家,其视域不限于东南亚地区,在世界其他地区都有着利益关切,印度尼西亚希望能够超越东盟架构施加自身影响”。(73)于志强:《佐科治下印度尼西亚的外交政策:回归务实和民族主义》,《东南亚纵横》2015年第7期,第14-19页。印度尼西亚不仅通过国际机制发挥更大的作用,而且提出“全球海洋支点”战略,建设海洋强国。由此可见,印度尼西亚有发挥大国影响力的意愿,这也是它实施中美“平衡外交”的重要条件。

印度尼西亚对中美实施“平衡外交”的大国条件因素包括:

第一,中美都重视印度尼西亚的独特地缘战略位置。印度尼西亚位于东南亚,北接马来西亚,南接澳大利亚,东西联通太平洋与印度洋,是东西方海上交通要道,具有极其重要的战略地位。(74)厦门大学历史系编写:《印度尼西亚简史》,商务印书馆,1978年,第1页。此外,印度尼西亚岛屿林立、海域广阔、涵盖马六甲海峡、龙目海峡、望加锡海峡和巽他海峡等重要的国际海上航线枢纽。美国作为全球唯一的超级大国,几乎掌控了全球所有的主要海上航道,包括16个最重要的海峡。对于拥有如此重要战略地位的印度尼西亚,美国自然要通过各种方式加强与印度尼西亚的联系。对于中国而言,随着改革开放的不断深化,对外交往日益频繁,对联通太平洋和印度洋的航线的依赖程度越来越高。因此,中国也十分重视发展与印度尼西亚的关系。

第二,中美看好印度尼西亚的发展潜力。印度尼西亚凭借丰富人力资源和自然资源,具有广阔的发展前景,这是各国有目共睹的事实。出于战略利益的考虑,美国长期与印度尼西亚保持密切的关系,尤其是在军事和防务领域,在经贸领域的影响力也不容小觑。佐科政府提出“全球海洋支点”战略之后,美国智库相继建议美国政府要进一步加强与印度尼西亚的经济联系,重点推进基础设施建设方面的合作。(75)Murray Hiebert ang Phuong Nguyen, “Washington Prepares to Welcome New Indonesia President with Some Caution,” Center for Strategic International Studies, March 5, 2015, https://www.csis.org/analysis/washington-prepares-welcome-new-indonesian-president-some-caution.中国对印度尼西亚的重视不仅体现在两国建立并升级战略伙伴关系方面,而且体现为将印度尼西亚作为提出“21世纪海上丝绸之路”的国家,并在佐科提出“全球海洋支点”战略之后积极推动两者的对接。

第三,中美重视印度尼西亚的地区影响力。如前所述,印度尼西亚在东盟内部和东南亚地区处于“领头羊”的地位,具有一定的地区影响力,这是吸引中美等大国与之合作的一个重要因素。原因在于,如果与这样的国家建立良好而稳固的关系,大国就可以借助印度尼西亚的影响力更好地与东盟国家打交道。

(四)印度尼西亚实施中美“平衡外交”的局限

尽管印度尼西亚在实施“大国平衡外交”方面具有许多独特的优势和条件,但它也有自身的局限,这对于印度尼西亚来说是很难克服的限制性因素。

第一,自身实力有限。从地缘政治理论的角度看,东南亚是典型的“破碎地带”(Shatterbelts)。地缘政治理论家对于“破碎地带”的解释不尽相同。阿尔弗雷德·马汉将北纬30至40度的地方称为不稳定地带,詹姆斯·斐格莱用“碎片区”(Crush Zones)指代海洋辖区与欧亚大陆心脏地带之间较小的缓冲国家,理查德·哈特把从波罗的海到亚得里亚海的东欧称为“破碎区”(Shatter Zone),索尔·科恩认为“破碎地带”是战略导向地区,即存在内部的深刻分裂,也夹在地缘战略辖区大国间的竞争之中。(76)[美]索尔·科恩:《地缘政治学:国际关系的地理学》,严春松译,上海科学院出版社,2011年,第49页。综合而言,“破碎地带”指没有真正的域内大国且处于大国竞争夹缝中的地区。就东南亚而言,印度尼西亚虽然是域内最大的国家,但仍算不上真正的大国,且与中国、美国、日本和印度等在本地区具有影响力的大国之间的实力存在巨大差距。从这个意义上说,印度尼西亚相对于中美而言实力有限,这对于它实施中美“平衡外交”是一个重要的限制性因素。

第二,国家统一性较差。从国土构成的角度看,印度尼西亚由13000多个岛屿组成,其中6000多个岛屿有人居住。(77)厦门大学历史系编写:《印度尼西亚简史》,第1页。从民族和语言的角度看,它包括300多个族群,拥有250多种语言。(78)代帆:《脆弱性、不安全感与印度尼西亚的外交政策:从苏加诺到苏哈托》,第38-47页。从宗教与文化的角度看,它以伊斯兰教为主,但也有基督新教、天主教、佛教、印度教和原始拜物教等。(79)中华人民共和国外交部:《印度尼西亚国家概况》,2017年4月,http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677244/1206x0_677246/。这些特点表明,印度尼西亚是一个极具多样性的国家,但过于多元和多样的特点也是导致其国家脆弱性的一个重要因素。此外,鉴于落后的基础设施和较低的行政效率,印度尼西亚在短期内很难将自身潜力转化为现实能力,这也是制约它实施中美“平衡外交”的一个重要因素。

第三,战略位置受到觊觎。如前所述,印度尼西亚具有无可比拟的优越战略要冲地位,这是吸引大国竞相拉拢的重要原因之一。但过于突出的优势地理位置有时也是一种负担,因为它不得不时刻警惕大国对本国事务的干涉和介入。例如,2000年至2006年,印度尼西亚附近海域的海盗猖獗,海上武装抢劫事件频发,马六甲海峡航线安全状况恶化。在这种背景下,美国表示强烈关注并声称要派出军事力量打击海盗,印度也提议为国外邮轮护航。这使印度尼西亚感到严重的保护主权的压力,为此与马来西亚、新加坡等东盟国家共同开展联合巡航活动和联合侦察活动。(80)鞠海龙:《印度尼西亚海上安全政策及其实践》,《世界经济与政治论坛》2011年第3期,第25-36页。这一事例同样说明,具有重要地缘战略价值的地理位置是一柄“双刃剑”,它在给印度尼西亚带来影响力和吸引力的同时,也使印度尼西亚背负了来自大国的战略压力。这同样是印度尼西亚实施中美“平衡外交”时无法回避的制约因素。

四、对中国的启示

本文通过辨析中等强国概念提出了界定和划分中等强国的方法与标准,并探讨了中等强国的“大国外交平衡”机理和印度尼西亚的中美“平衡外交”,这对中国外交具有一定的启示作用。

第一,合理区分中国周边国家的类型。国家的综合实力对其国家利益和对外政策具有重要影响,合理区分国家大小(强弱)类型具有现实意义。当然,由于时代的差异,划分国家类型的各项具体指标的标准可能有所不同,尤其是相对实力变化较大。因此,本文确立的界分中等强国的具体标准方法并非固定不变的,需要根据各国总体实力的变化和彼此间相对实力对比的变化加以微调,以便更准确地划分国家类型和确定中等强国,为制定合理的外交政策提供理论基础。

第二,中等强国具有一定的政治抱负。由于实力相对较强,中等强国在保障国家安全与经济利益的基础上,往往追求更高的国际地位和更大的国际影响力,而实现途径通常是加强国际合作进而促进区域一体化。因此,中等强国要想实现其抱负需要与全球或世界性大国合作,至少不能与之为敌。中国可以与周边的中等强国加强沟通与合作,保持良好的关系,营造稳定的周边环境。

第三,中等强国的外交具有较强的变动性。一方面,中等强国具有一定的综合实力,其外交具有一定的主动性和回旋余地,在实施“大国平衡外交”时可能对实施对象国采取“硬平衡”或“逆向平衡”的方式。另一方面,由于“平衡外交”比“非平衡外交”更有利于自身利益,且与超级大国或世界性大国存在实力差距,中等强国总体上还是坚持“大国平衡外交”的“正向平衡”方向。因此,中国需要准确把握周边中等强国的需求、目标和局限性,制定各种可行的政策预案,防止陷入被动境地。

第四,中国要重视中等强国的作用。在中国的外交布局中,大国、周边和发展中国家都有明确定位,唯独没有提及如何对待中等强国。然而,中等强国作为一支独特的力量,在地区事务中正发挥日益重要的作用,这需要中国重视对中等强国尤其是周边中等强国的外交。印度尼西亚是中国周边的中等强国之一,其对中美的“平衡外交”实践具有一定的代表性和研究借鉴意义。总之,中国可以通过加大经济合作与人文交流的方式提升政治与安全互信程度,确保与周边中等强国的关系稳定发展。