过劳相关脑出血死亡1例

史婧卓,杨博帆,张付,余彦耿,肖宁,李冬日

(1.南方医科大学法医学院,广东 广州 510515;2.广东省公安厅,广东 广州 510050)

1 案 例

1.1 简要案情

死者杨某,男,27岁,外来务工者。2012年开始就职于某公司,主要从事车间管理和产品搬运工作,工作时间为上午08:00到晚上20:00,两周后变更为晚上20:00到次日上午08:00,如此循环。除了法定节假日外基本没有休息日。既往无高血压、糖尿病等疾病史。2017年4月22日上午10:00左右,杨某在车间工作时无明显诱因下出现头痛,后出现四肢抽搐和神志不清,同事将其急送至附近医院。入院诊断:左侧额叶实质内出血并向脑表面破出,脑疝形成。约2 h后转至当地市人民医院,患者已无自主呼吸,使用呼吸机辅助呼吸。4月24日医生告知家属患者已脑死亡,4月25日宣告临床死亡。

1.2 尸体检验

于死后1个月进行尸体检验。

尸表检查:未检见外伤相关的病理学改变。

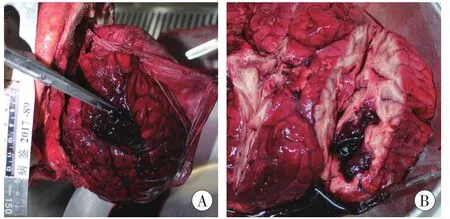

尸体解剖:全脑高度自溶,小脑与脑干不成形,左侧大脑半球明显大于右侧大脑半球,形成左右海马旁回疝、扣带回疝、小脑扁桃体疝;左侧额叶实质内出血,血肿形成并向脑表面破出,血肿大小为4.5 cm×3.2cm×3.5cm(图1);基底动脉未见粥样硬化及狭窄。

图1 左侧额叶实质内出血

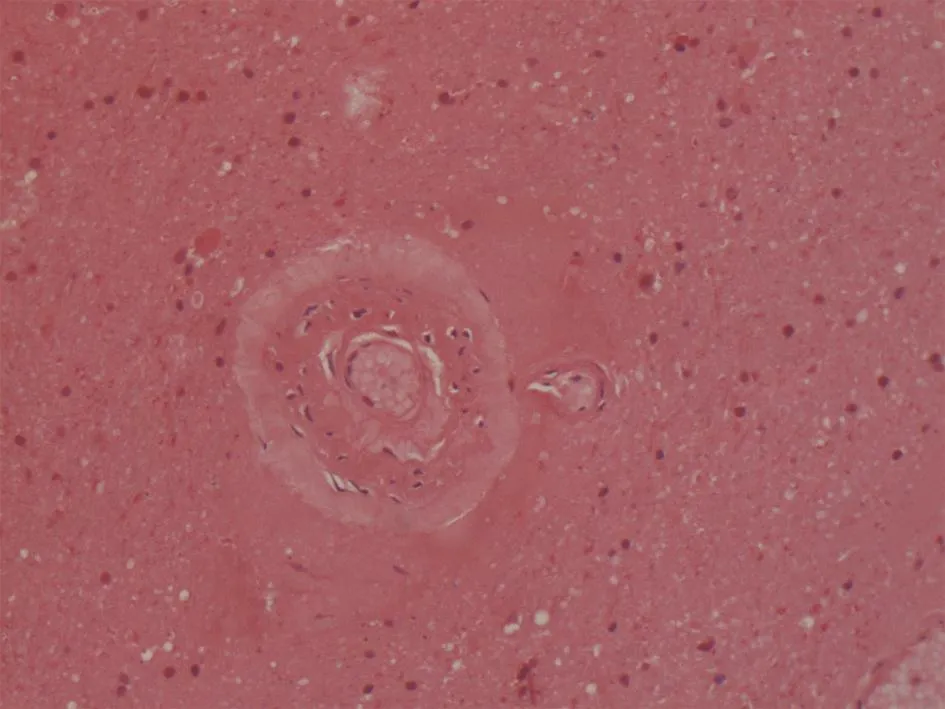

组织病理学检验:左、右额叶实质内散在管壁增厚、玻璃样变的小血管(图2),颞叶部分小血管周围散在炎症细胞浸润(图3),脑其他部位小血管未见明显病理学改变;对脑组织进行刚果红染色,结果为阴性;其他器官除水肿、淤血外,未见明显病理学改变。

图2 双侧额叶部分小血管管壁增厚、玻璃样变(HE×20)

图3 颞叶部分小血管周围散在炎症细胞浸润(HE×20)

毒(药)物检验:对死者心血进行常见毒(药)物筛查及乙醇、正丙醇检验,未检出常见毒(药)物成分,未检出乙醇和正丙醇成分。

1.3 鉴定意见

杨某系左侧额叶脑出血继发脑疝而死亡。

2 讨 论

过劳死问题在日本可追溯至1947年战后经济重建时期[1],到了70年代成了家喻户晓、全民关注的社会问题[2]。当时为了应付石油危机带来的影响,日本企业在“减量经营”的口号下裁减人员,以降低成本,增强企业的竞争能力,导致劳动者工作时间和工作强度不断加大,其健康的破坏程度也随之加快。1969年,年仅29岁的报纸发行员由于长时间加班,身体透支过度导致死亡,被认定为日本国内第1例“过劳死”法庭判决案件。此后,经济形势虽然有所好转,但是“过劳死”现象非但没有减少,反而形成一种惯性不断增加。从80年代后期开始,日本人的“过劳死”问题才在政府层面上得到关注[3]。在此背景下,日本圣德大学教授上畑铁之丞首次提出了“过劳死”的概念,认为过劳死是一种社会医学用语,是由于超负荷的劳动导致疲劳蓄积,诱发高血压、动脉粥样硬化、冠心病等潜在疾病急性发作而导致死亡的状态[4]。针对“过劳死”的社会问题,日本于1988年6月建立了“预防过劳死健康电话咨询中心”[5],于2001年12月颁布了《关于脑血管疾病与虚血性心脏疾病(负伤引起的除外)的认定标准》,并于2015年10月进行了进一步的补充和完善。该项法规对劳动时间与过劳死之间的相关性做了如下规定:(1)在疾病发作前6个月的时间里,每个月的加班时间达到45个小时,则认为过劳与疾病的发作之间存在一定的相关性;(2)每个月的加班时间超过45个小时后,超过的时间越长,其相关性也越强;(3)在疾病发作前1个月,加班时间超过100个小时,或在发作前2个月到6个月期间,每个月的加班时间超过80个小时,则认为过劳与疾病发作之间具有很强的相关性[6]。该项法规为过劳死的认定提供了法律依据。然而在病理学发病机制方面的研究还没有突破性进展,尤其是在法医病理学诊断方面几乎是空白。

本例杨某主要从事车间管理和产品搬运工作,由于无从得知能量代谢情况及缺乏脑力劳动负荷相关生理指标,无法判定体力劳动强度和脑力劳动强度等级[7],但杨某自2012年入职以来,每日工作时长达12个小时,每个月的加班时间超过120个小时,根据日本的《关于脑血管疾病与虚血性心脏疾病(负伤引起的除外)的认定标准》,属于过劳与疾病发作之间具有很强的相关性。根据法医病理学检验,杨某系脑出血而死亡,排除了脑血管畸形、动脉瘤、肿瘤、脑血管淀粉样变等原因导致脑出血的可能。尽管在其心、肾、脾等器官未检见高血压病相关病理学改变,但在其脑实质内检见管壁增厚、玻璃样变的小动脉,部分小血管周围散在炎症细胞浸润,提示存在高血压性脑血管病变的可能。根据HAYASHI等[8]的研究,加班组的24h血压平均值高于非加班组。还有研究[9]提出,长时间工作可导致儿茶酚胺和皮质醇分泌增加,使患心血管疾病和中风的风险增加。本例死者生前无特殊病史,其家属也没有明确的高血压病史。因此认为杨某生前患有高血压疾病的依据不充分,不能排除长期加班工作导致脑血管发生高血压性改变并破裂出血的可能,如果是这样,过劳应该是根本死因,属外因死,理论上不应认定为猝死。笔者认为,过劳可以作为诱发因素加剧自身各个内部器官基础疾病的恶化,也有可能过劳本身就是致命原因,可以引起致命的病理学改变,过劳死的年轻化趋势可能就是个佐证。尽管过劳死缺乏法医病理学阳性所见,但未必不存在,这有待在心脑血管、神经内分泌等领域进行深入、系统的研究。

我国正处于经济高速发展时期,各行各业的竞争日益凸显,2006年人才蓝皮书《中国人才发展报告NO.3》指出,七成知识分子处在“过劳死”的边缘[10],而且大多数的过劳死发生在30~60岁的青壮年人群,给社会和家庭带来的危害极大,然而我国目前对过劳死没有明确的法律规定,更没有列入工伤范畴。法医病理学作为一门重要的社会学科,有义务和责任重视每例过劳相关的尸体检验,积累案例,积极进行发病机制和法医病理学诊断方面的研究,对过劳相关的立法、防治起到积极推动作用。