国内翻译史研究的几个问题

贾洪伟

(首都师范大学 大学英语部,北京 100048)

0 引言

从史料汇编角度讲,中国的翻译史研究自1940年至今已有近80年的历史;从翻译史的期刊论文角度讲,中国的翻译史研究自1978年至今有近40年的历史;从翻译史著作角度讲,中国的翻译史研究自1984年至今已有30余年的历程。从数量上讲,读秀平台上以期刊类别下全部字段关键词“翻译史”(搜索日期为2017-04-23)所得期刊论文参数为1258篇,详细分布参见附表1,孔夫子旧书网上以书店区关键词“翻译史”(搜索日期为2017-04-23)所得著作参数近70部。可见,几十年来,中国翻译史研究取得了不小的成绩,且研究者队伍也在逐渐壮大。

因而,不论从哪个角度讲,中国的翻译史研究都到了需要全面梳理的时候,以便学者们能够更好地秉持“述往事、思来者、明道理”这一“以史为鉴”的治学方针,从而更好地摸清“底细”,看清前路,从而较好地为中国翻译学、中国翻译史、中国思想史[注]譬如,中国法制史、中国法律思想史等均未收录自周朝以来有关翻译立法的史实(《汉律》《唐律疏议》等均有关于翻译的专门条款);中国经济思想史、中国经济史等均未收录唐代之后翻译在边境口岸参与经济活动与法律制裁相关的史实;国内外出版的中国古代官员制度之类的史籍极少收录担任译者的相关内容。、中国学术史等书写服务。故而,我们有必要厘定何谓翻译史学,梳理翻译史的研究现状,归纳我国翻译史研究在学术、治学意识、管理三个层面存在的问题,以便为今后我国翻译史的研究提供学科史学的启发和借鉴。

1 何谓翻译史

所谓“史”,就是以往发生的事件,或对往昔事件的记录。所谓“史学”,就是对过去发生事件记录的研究,包括软硬史料的甄别、整理、使用,史实的真伪识别,历史事件发生的因由,史书编者的职责与任务等。所谓“翻译史”就是研究和阐述翻译或人类用以传情达意的符号转换所发生的事件及其发展规律的科学,在广义上就是历史上有关人类表意符号转换的事件,对象可以是译者、翻译管理者、翻译赞助人等,可以是翻译作为历史事件的发展脉络重构,可以是翻译作为社会行为和影响的研究,也可以是翻译标准、翻译理念、历史作用、翻译机构(古今译场[注]所谓译场,就是在权威人士带领下,由一群资质相当的译员各司其职的翻译机构或大型翻译活动场所。今日所言之译场多指唐代以来的佛经翻译活动和场所。可是,细思之下,我们发现唐代以来的译场可以分为官办或官方授权并有钦差大臣督办的译场,一般都是规模较为宏大的译场,以及寺庙大德和尚主持或在家居士主持的私办译场。实际上,不论是官办译场还是私办译场,都没有完全消失,只是针对的内容和操作形式略有变化而已。就官办译场而言,新中国建立后的中央编译局、人民日报社的外文编译室、文化部外联局等都属于官办译场,此类译场在改革开放前大都属封闭性质,业务多为国家指定的,为保证高质量的翻译作品,每每出现外部借调相关译员的情况,到了今天则相对开放一些。就私办译场而言,虽然古已有之,但现代意义上的私办译场则是改革开放后随着国际经贸业务的剧增所产生的,多为公司性质,业务范围多以国际大企业的标书、说明书、计划书等。因而,说译场为古代佛经翻译所独有,纯属无稽之谈。)等的纵深挖掘。

从属性上看,翻译史属于针对翻译史实的史学研究,属于史学的一个侧重专题史的分支(并非翻译学所固有),故应以第一手翻译史料为据[注]翻译史研究固然无法离开史料,但史料的使用又因借助翻译与否而分为圈内人和圈外人史学两类,有关这两类史学的划分,Judy Wakabayashi(2007:9-10)从方法论角度,以phonematics(音位学)的emic(就位)和etic(非就位)两个术语,将无须借助翻译的史料做出的研究称作就位,即圈内人的史学研究,如中国翻译简史、中国语言学译介史等;将必须借助翻译的史料做出的研究称作非就位,即圈外人的史学研究,如20世纪翻译文学史、历史上的翻译语言、西方翻译简史等。,重构翻译史实的原貌;翻译史又属史学研究中的专题史范畴,以翻译活动相关的人、事、物等为对象,因而具有不同的类别,如宗教、政务、外交、外贸、法律、社会、文学、军事、科学技术、密码、手语等,更有不同的层次,如国际翻译活动、族际翻译活动、同一语言内部的古今和雅俗翻译、不同语言之间的改写和翻译、不同文化之间的图像传播,如以武则天为原型塑造的观音佛像及其相关壁画等。但翻译史并非完全是古代翻译活动的大事记,而是以一定的写作体例编排的历史内容,呈现翻译活动和思想发展的历史脉络,总结前人活动的历史经验,评价和评述前人有关翻译的见识。与此同时,翻译史更是一部呈现并反映古人翻译相关活动的百科全书[注]就本质而言,翻译乃“人类个体与个体、个体与群体、群体与群体之间的沟通与交流所出现的符号阐释与转换”(贾洪伟,2017:1-2),自有翻译之日就带有今日所谓多学科文本关系和印记,这是翻译发生、翻译文本及其相关研究所具有的本质属性,故翻译史在本质上相当于一部文化百科全书。,为后世提供有关古人翻译的史实和经验教训。

从内容角度看,翻译史学不但包括翻译史所固有的内容,即历史上翻译大事件、有关翻译的经验归纳以及相关思想、从事翻译的人物和机构(官办译场和私设译场)、翻译作品的历时更替、翻译发生的因由与社会影响、翻译在社会变革中发挥的作用、翻译准则和标准的演变、翻译思想的派别与思想传播等,还包括翻译史的分类、研究范式、研究方法等治史学的内容,有关内容参见拙文《翻译史的分类与研究范式》(贾洪伟,2018)。

从任务或目标看,翻译史学旨在挖掘和编写国别史、区域史、主题史、民族史等的同时,研究和探讨专题史获取和使用史料的方法、对待事实的态度、治专题史学的路径和范式等,以便保证专题史研究的规范性、可靠性和可信度,这在很大程度上与编写翻译史有很大的不同。就翻译史作为史学的分支来看,也分为理论和应用二端,理论上探讨如何保证史料获取和使用的规范性、文本写作的专业性,规范对待史实的态度和方法,探究治专题史的方法等,应用上以理论为基础,从事以翻译为主题的史料搜集和挖掘,编写各类史著,梳理和辨识翻译史上富有争议思想性的问题,考证特定观点的起源与源流关系,力争正本清源,以便更好地认识历史,指出历史和当前研究中存在的问题,为翻译研究的未来发展指明前路。

前述翻译史学的属性和界定映射了翻译史家的责任和义务,大致可归纳如下:(1)客观而中立地呈现翻译的历史面貌;(2)追溯翻译活动和相关思想的缘起;(3)梳理翻译活动的脉络;(4)挖掘翻译事件和相关思潮的历史成因与外来影响;(5)考察翻译相关术语的衍化过程及其影响;(6)厘清时人对翻译史实的误解(如西域佛经翻译的缘起);(7)判断与评论古人提出的翻译思想和观点;(8)归纳翻译活动对民族语言、文学、价值观、意识形态等产生的影响;(9)以现代知识和视角反思翻译史实,为后人提供参考;(10)揭示以往翻译研究存在的不足,提出具有建树性的操作建议(贾洪伟 等,2014:59-60)。因此,在某种程度上,翻译史学的研究和编写指向并非是历史上的翻译事件,反倒受史家所处的国家和社会意识形态、所持的个体意识形态和史观、所有的史德、史才和写作目的所左右。故而,翻译史学家理应摒除个人的主观偏见和个体意识形态,以历史移情方式看待和把持史料,秉持高尚的史德和客观公允的史观,力求理性地呈现史实,概括史实,评述与评价史实,以便为后世提供可资借鉴的经验教训。

纵观近百年来的翻译研究,我们可谓取得了不小的成绩:(1)翻译已经逐步确立为独立的学科;(2)老中青三代学者合力出版了翻译方法论、翻译工具书、翻译史学著作,研发了机器辅助翻译软件;(3)区域史(地方史志)、民族史、通史、断代史、主题史、人物志等层面都有了可喜的发展,且出现了翻译分支学科的理论研究与应用,如应用翻译学、生态翻译学、军事翻译学、战事翻译学、符号翻译学、安全翻译学等[注]符号翻译学与翻译符号学不应归属同一学科,前者为翻译学的分支学科,后者属于符号学的分支学科,详细内容参见贾洪伟(2016:95-97)。同样,安全翻译学与翻译安全学也不应归属于统一学科,前者为翻译学的一个领域,后者当为安全学的一个领域,参见待发拙文《翻译安全——界定、问题与启示》。,我们有必要系统梳理翻译研究的历史脉络,呈现翻译史研究现状,指出翻译史研究不足。

2 我国翻译史的现状

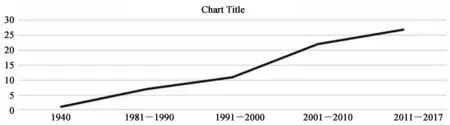

迄今为止(读秀平台2017年7月),国内已出版翻译史著作近80部[注]本文引言部分以“翻译史”为关键词搜索所得孔夫子旧书网数据近70部,与当前数据并不冲突,原因在于:(1)四个月内网络数据会出现变化;(2)有些作品数据录入读秀平台数据库,却没有收录到以售书为主的孔子旧书网,如拙著《国外语义学在中国的传播与影响》(上海交通大学出版社,2014)本质上属于语义学思想译介史,又属于现代语义学专题史,读秀平台可查,孔子旧书网却没有。因而,二者所呈现仅是作为作品分布参考的数据,而不是以哪一个为绝对的穷尽性数据标准。(有关整体年代分布走向,参见图1),涵盖编年体翻译事件汇编类15部(黄嘉德,1940;刘靖之,1981/1990;罗新璋,1984;陈玉刚,1989;任继愈,1991;臧仲伦,1991;王克非,1997;王晓丹,2012;贺学耕,2016等),以编年、纪事体例重构历史事件类通史8部(谭载喜,1991;马祖毅,2006;刘军平,2009;高华丽,2009;赤烈曲扎,2010;孙迎春,2011;谢天振 等,2013)、断代史22部(陈世明,1999;方华文,2005;李伟,2005;文军,2006;王秉钦 等,2009;冯志杰,2011;国杰,2014等,另有香港王宏志在复旦大学出版社自2011年出版的《翻译史研究》年刊[注]有关《翻译史研究》的属性问题,虽然笔者写上了年刊,但中国知网上以“翻译史研究”为文献来源数据搜索没有查找到相关数据,读秀平台上以“翻译史研究”为期刊名搜索也未查找有关数据,反倒在读秀平台以书名“翻译史研究”搜索获得2011至2016年6项数据,故本文将其归入论文集性质的翻译史著作类,特此说明。6辑)、民族史4部(热扎克·买提尼牙孜,1994;旺堆次仁,2001;赤烈曲扎,2010;国杰,2014),以纪传体例构拟人物志或曰传记史类不足10部(孙迎春,2004;许钧 等,2016;高伟,2009;王友贵,2016等),其中区域史(含通史和断代史)按时间先后有新疆(热扎克·买提尼牙孜,1994;陈世明,1999)、江苏(邹振环,1998)、西藏(旺堆次仁,2001;赤烈曲扎,2010;国杰,2014)、浙江(吴笛,2008)、河北(张秀仿,2012)、福建(林大津,2013)、湖南(张旭,2014)、四川(陈清贵,2016)、辽宁(宋韵声,2016)、重庆(廖七一,2015)、澳门(李长森,2016),另有张旭教授2017年国家社科基金项目资助的湖南翻译史课题一项,这些区域史作品除了新疆、西藏以外,主体内容均以文学翻译为对象,虽然有的作品以概括性较强的翻译史命名,仍然忽视了所在地理辖域内的科学技术、政治经济(马列思想)、军事、战事(唯有廖七一写作的一部)等领域的翻译史实;专题史涵盖佛经(现代佛教丛书编辑部,1981;旺堆次仁,2001;王铁钧,2006;赤烈曲扎,2010)、语言学(贾洪伟,2014;贾洪伟,2017等)、政治经济学(邱少明,2014;鲜明,2016)、科学技术(黎难秋,1993;黎难秋,1996;李亚舒 等,2000)、传教士翻译活动(邓联健,2015)、文化与文学(王向远,2001,谢天振 等,2004;平保兴,2005;査明建 等,2007;赵稀方,2009;周发祥,2009;秦弓,2009;连燕堂,2009;李宪瑜,2009;李今,2009;孟昭毅,2014;王友贵,2015;于丽萍,2016等),从内容上看,尚未出现法律、哲学、经济学、社会学、人类学、宗教学等领域的通史和断代史作品。

从图1看,自1940至2017年,除了2009年出版翻译断代专题史著作10部,其他年份一直保持在个位数,但仍在以匀速势态发展。如果按照图1十年为时间段统计,20世纪80年代因学科意识的逐步增强,成为我国翻译著作出版的转折点,自2000年之后我国翻译史著作呈十年周期性递增态势。从属性上看,这些翻译史作品均属于标准史的范畴,尽管有几部史话类作品,但内容仍然是标准史内容的背景性材料汇编,并非是道听途说性质的稗史素材。从史著的类型和涉及的内容看,我国尚未出现翻译世界史、翻译批评史、翻译口述史和纯粹史论性质的作品,更少见有关手语、密码、机器翻译史、翻译伦理史、应用翻译史、安全翻译史、军事翻译史等方面的史著。

图1 翻译史著作整体年代分布走向

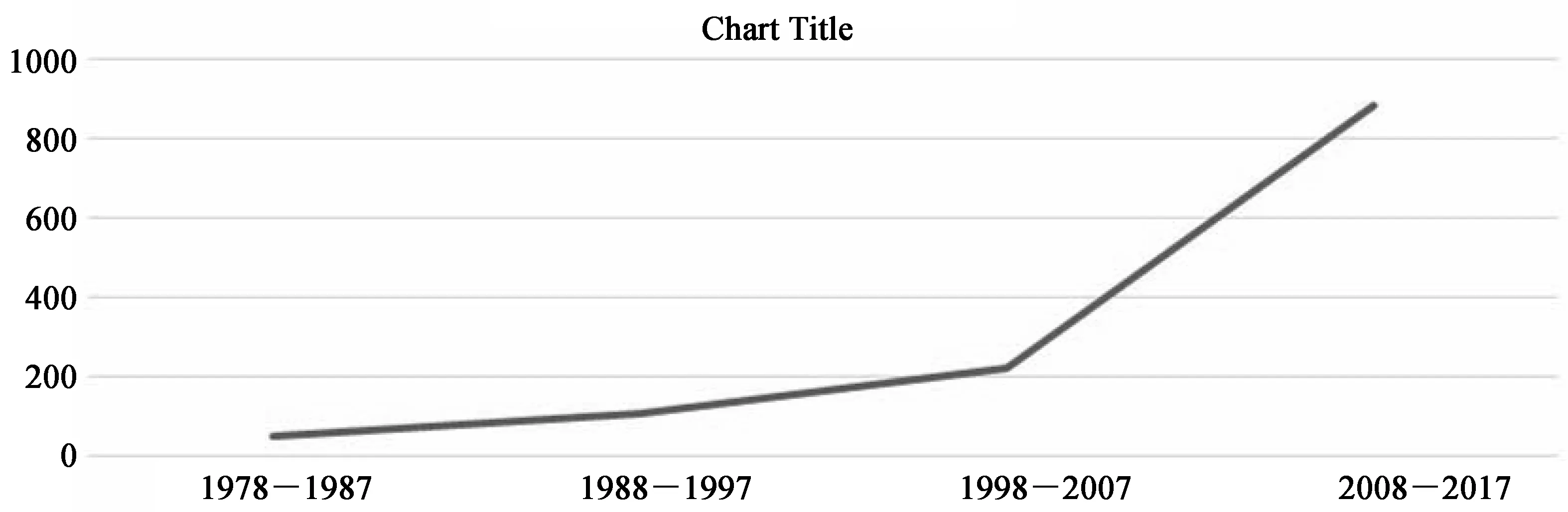

从期刊论文年代分布看,自1978至2017年(据中国期刊网2017年7月15日统计),我国共发表翻译史类期刊论文1258篇,具体分布见下表:

表1 翻译史期刊论文年代分布

对于20世纪八九十年代才出现现代学科意识的翻译学来说,这一成果量还是不错的。之所以这么说,是因为翻译史研究不同于其他理论思辨性和实证性强的学科,讲究大量的史料搜集、整理、辨识、分析、判断,需要慢功夫且费时费力。从年代分布看,自1978至1991年期间,翻译史论文一直保持在单位数,历年总数78篇,可自1992年跃升双位数之后,除1993年六篇外,至2001年96篇,一直保持双位数的持续增长状态,这与翻译学的学科意识和中外翻译史的借鉴作用,以及翻译学和海外汉学的蓬勃发展不无关系。2012年后,除了2013年93篇和2017年不完全统计的20篇外,翻译史学成果一直保持在三位数状态。

从十年为阶段期的整体分布走向看(参见图2),翻译史学期刊论文整体分布走向与翻译史著作的分布走势大体相当,即20世纪80年代为学科意识启蒙期,自此翻译史学论文开始逐步增长,至20世纪90年代后期开始抬头,20世纪后开始急速增长,进入21世纪后达到前所未有的局面。

从内容上看,翻译史学论文涉及亚当·斯密经济学、《天演论》、马克思主义思想、文学、中国典籍、海外汉学、医学、哲学、军事、战争、网络虚幻小说、翻译史、民族翻译、翻译家、科学技术、翻译教材、翻译技术、译介史、翻译思想等层面,与翻译史学著作有所不同的是:翻译史学论文涉及某一领域断代史的少,个案文本和单主题深入挖掘的多;探讨翻译史学构建的少,探求某时期翻译思想和理论的多;运用新技术如语料库技术探讨史料的多,使用纯粹史学范式的少;囿于当前常见史料的多,采用新史料探究翻译缘起的少;引进和评述国外翻译史学思想范式的多,针对本土史实开展创新研究的少。

图2 翻译史学期刊论文整体年代分布

总体上看,因多数翻译史家没有接受史学的科班训练,缺乏史学写作范式和研究方法,一些史著中不免出现史、史话、史论、史学术语与内涵不分,出现人物志与专题史交错、时间点不明确、软硬史料不分或使用不当、术语不统一、以点带面和以偏概全、史论法不能有效结合等问题,若将这些问题从宏观上加以归纳,我们大体上可以得出治史学术问题、治史意识问题和学术管理问题等三个问题。

3 翻译史研究存在的问题

上文提及的各类问题乃当前翻译史学作品的通病,现以学术问题、意识问题和管理问题为脉络,辅以实例,扼要地阐述之。

3.1 学术问题

从学术上讲,翻译史学就是史学,故治史学要讲究史学的范式,即穷尽史料,梳理分析,穷根溯源,以历史大事件划分发展阶段,再借助现当代学科知识和视角分析、判断、解释史实,为当前和今后的学科发展提供借鉴。

纵观当前的翻译史学作品,事实并非如此。仔细梳理文献后,我们发现众多翻译史学作品普遍性地存在:(1)时间点不明确、不准确;(2)人物志与专题史料交错;(3)软史料与硬史料不分,且硬史料不用或用得不当。此外,翻译学可能将此三项问题认为是细枝末节问题,在史学上这三项问题却是至关重要的问题,因为:(1)确定时间点才能梳理翻译事件发生和发展的历史进程,才能考证史实的真实性,才能确定源流关系,才能客观而真实地再现历史,以个人的历史发展为基础,为后人提供必要的参考;(2)史学上,人物志与专题史二者不容混淆,原因是人物志带有编年史的特征,从人物生长、受教育、受影响、形成历史价值观、发生历史行为、产生历史影响等为角度逐层剖析,期间出现的人物、史著、材料、事件等均为重现人物历史轨迹服务,或说明,或解释人物的历史行为,如严复在成长过程中饱受社会歧视和冷遇,故将这一切呈现在文字之中,即以先秦古僻字呈现国外现代思想以及有关社会变革的按语,旨在以他者为舞台达到“唤醒社会精英、改革社会、推动进步”的己意,同时更是达到“洋秀才虽然未取得主流社会认可,但未必不才”的己意(贾洪伟 等,2016:174-175),而专题史是以专题的出现为起点,以专题的发生、发展和影响为主线,以专题推进为时间脉络,以逻辑铺排为布局,逐层切入,呈现出该专题的历史发展路径和源流关系,更呈现出对当前的影响程度与该专题思想的接受度,并指出未来的发展路向;(3)硬史料为历史遗留的史料,如金石之文、壁画、残卷、古书等,不可与传说、神话、歌谣等未经考证的史料混杂使用,容易产生史实不确,甚至误导后人。

其中,人物志与专题史史料交错问题最为普遍,几乎在所有区域翻译史著作中都普遍存在,故下文仅就第一类和第三类问题加以实例说明之。不论考古学还是史学研究,中外学者普遍认同的是:考古发现的壁画、金属器皿、石刻、墓碑、碑文等均为硬史料,如果不是出自后世伪造,此类史料是最为确实也是最为可信的。然而,有关新疆或曰西域的佛经翻译缘起问题,国内翻译界大多认为公元8世纪中期是起点(马祖毅,2009:133)。从史学视角看,不论什么历史活动,不可能一夜之间突然出现,必然会有一个前期酝酿和认识的过程。几年前,笔者就这一问题与新疆艺术学院艺术考古学者史晓明教授沟通,他从库车等地所见壁画和碑文推知:(1)保守地说,早在公元前280—公元前240年,此地就存在佛教活动见于壁画和碑文,如果不保守的话,可能时间要早至公元前320年左右;(2)如果以翻译符号学的有形符号相互转换的视角对翻译加以广义的界定,那么,从人到壁画,从事件到碑文均属翻译行为,故而早在公元前200多年西域就存在佛教相关的翻译活动,而不是突然出现的公元8世纪。之所以会出现这样的错判情形,是因为翻译史家没能有效地使用硬史料所造成的。

翻译史籍中,历史事件时间点不精确这一问题十分普遍,现仅举两例说明之。利帼勤(Kwok-Kan Gloria Lee)于2010年在伦敦大学学院完成博士论文《权利与译者:民国时期(1912—1937)康拉德汉译研究》(PowerandtheTranslator:JosephConradinChineseTranslationsduringtheRepublicanEra[1912—1937]),在没有明确说明的情况下,将这一断代史研究的时间点确定为1912至1937年,从史学视角看,即便康拉德汉译始于1912年,也会存在一个前期的认识和酝酿过程,况且民国元年为1911年,无论如何也不应该将民国和康拉德汉译的起点确定为1912年。此外,即便1937年爆发中日事变,康拉德汉译被迫终止,但已经出版的作品并没有因终止生命和后期影响,故而1937年仅是康拉德在民国期间汉译的一个转折点而已,因而实际的终点还应当是1949年。2014年12月11日,首都师范大学举办“社会人文翻译研讨会”,会上有个发言“《道德经》的英译”(A History of TranslatingTaoTeChingtoEnglish)。演讲者在未清晰定义“翻译”的情况下,仅以全球收集的数据为基础,就将《道德经》英译的历史分为三个阶段,第一个阶段从1868至1895年。如果将翻译界定为:理解即翻译(Steiner,1975);翻译是基本的思维活动(Lotman,1990);任何思维过程都是翻译(Newmark,1993);对话即翻译(Landa,1995);所有的写作都是翻译(Chesterman,1997);原文本重写即翻译(Lefevere,2005);互动(exchange)即翻译(Wolfgang,2005,Martha,2005);任何话语实际上都是翻译(Hartama-Heinonen,2012)等,那么,传教士和海外汉学家有关《道德经》的解读、阐释、引用、写作、翻译、编译等就都应该算在史料之内。现仅就翻译而言,笔者查阅理雅各《中国之圣书:〈道德经〉文本》(TheSacredBooksofChina:TheTextsofTaoism, Oxford University Press,1891)发现如下言语:

The first English writer who endeavored to give a distinct account ofTaoism was the late Archdeacon Hardwick, while he held the Office of Christian advocate in the University of Cambridge. In his “ChristandOtherMasters” (Vol.II, P.67), when treating of the religions of China, he says, “I feel disposed to argue that the centre of the system founded by Lao-Sze had been awarded to some energy” or power resembling the “Nature” of modern speculators. The indefinite expression Tao was adopted to denominate an abstract cause, or the initial principle of life and order, to which worshippers were able to assign the attributes of immateriality, eternity, immensity, invisibility. (Legge,1891:13)

理氏引文提及的ChristandOtherMasters(《基督教与其他圣人》)乃康奈尔大学出版社于1855年至1859年出版的第二版《基督教与其他圣人——基督教与古代宗教历史对比研究》(ChristandOtherMasters:AHistoricalInquiryintoSomeChiefParallelismandContrastsBetweenChristianityandtheReligiousSystemsoftheAncientWorld)。至此,根据理雅各所言Archdeacon Hardwick为《道德经》首译者这一史实,我们可以推断在该书第二版出版的1855年就已经存在《道德经》的英译,距作者所断言的1868年相差13年。这仅是以理雅各提供的数据来看,极有可能还有更早的广义译作尚未发现。

之所以出现这样不规范和不客观的史学问题,是因为:(1)史家没有充分而可信的史料;(2)史家不分史、史话、史论、史学的称谓内涵及各自所有的文本特点,不能充分地将史论法相结合,不能有效地依据现有文本线索做史料和史实的考证工作;(3)错将史学文本和史学研究当作翻译研究文本,忽略了史学文本所应具有的专业要素和史家所应具有的专业素养。

此外,从学科史视角看,当前翻译史学研究还存在以下诸问题:(1)翻译史学成果覆盖面不全,以偏概全,以断代史当通史[注]据笔者所见,以断代史当通史,通常体现在区域翻译史之中,如XXX翻译史,其实仅包括近代的翻译史实,但题名并非是近/古代XXX翻译史,而是冠以容易让人误以为是通史的XXX翻译史。,以文学代全体类别,缺少法律、工商贸易、科技、外交、军事、社会学、财经、战事、矿藏等层面的题材;(2)机器翻译史、人工智能工程史、语内翻译史、族际翻译史和交流史、少数民族翻译史等部门有待关注和进一步开展相关的研究。

3.2 意识与规范问题

治史学的意识问题,可分为史学家所应具有的素养和史论法相结合的方法论意识。史学家的素养具体指才、学、识,俗称三长,才者在于文笔精妙,学者在于史料精熟,识者在于选材精当,此三者又当以避主观求客观、去私念留公允的史观,以及不唯上、不唯书、只唯实的史德为基础。

治史学的方法论,此前系史论结合,讲究论从史出,以论带史,但随着学科知识的不断发展,逐渐提出史论法相结合的方法论思想。具体来说,史论法相结合的主张,以考证、描写、分析、解释等方法为基础,主张“以史促论,以论带史,史论结合”(当代修辞史家宗延虎语),或是先史后论,或是先论后史,抑或是边史边论。总之,史家要能够站在历史的高度,既能以历史移情的方式又能以今天的学术视角看待历史事件(纵横结合的方式),对史料加以挖掘、考辨、评价、分析和解释。然而,对当下的翻译史学来说,更重要的是史家要清楚各类史学题材的写作范式,勿将人物志内容混杂于断代史和通史之中,亦不能以断代史的方式治通史。此外,更不应将宏观-中观-微观的史实混为一谈。

3.3 管理问题

从理性角度说,翻译史学微观层面的问题应归咎于缺少科班的史学训练和史学意识淡薄,但更重要的是学术管理问题。如果出版和发表机构能够充分地发挥校改和审查的职能,翻译史作品就不会如此混乱不堪。

就管理而言,当前翻译史建设迫在眉睫的问题是:(1)术语不统一,缺乏专门的翻译学和翻译史术语的规范机构,极不利于翻译史的建设和发展;(2)翻译史研究活动散乱,许多翻译学专家没有经过史学训练,更缺乏史学研究范式的相关知识,兼做翻译史的研究,管理部门又不能统筹规划,因而不利管理;(3)翻译史作品的出版和发表缺少专业的审查机构,无法保证作品的专业度和质量;(4)翻译史的专业研究队伍建设不足,缺少专业研究机构和专业信息发布平台。前述这四项问题迫在眉睫,是管理部门当前需要规划和解决的问题,这些问题不解决,我国翻译史的发展恐怕在短期内仍然会面临这些问题的困扰,也仍然会出现本文所述及的各类至关重要的学科史问题。

4 结语

本文以“史”“史学”界定为基础,对翻译史加以广义之界定,指出翻译史的属性为以第一手史料为基础的专题史学研究,重在重构翻译史实原貌,溯本求源,肃清历史问题,内容不局限于文学文化,而是旁及宗教、政务、外交、外贸、军事、社会、法律、科学技术、密码、手语等层面,归纳了翻译史呈现历史面貌,追溯翻译活动与思想的缘起等十项任务。

在此基础上,笔者以“读秀平台”和“中国知网”2017年7月的数据为参考,分别呈现翻译史专著和期刊论文的整体分布状况和发展态势,指出翻译史专著内容均属标准史范畴,多以文学翻译为主,尚未出现世界史、批评史、口述史、史论,以及手语、密码、机器翻译史、翻译伦理史、应用翻译史、安全翻译史、军事翻译史等方面的作品;翻译史论文的发展较翻译史专著更为迅猛,且成果量也较大,但多为个案文本、单主题探讨、某时期翻译理论和思想、新技术旧史料分析、引进和评述国外翻译史作等,较少论及断代史、翻译史框架、新史料挖掘、本土化翻译史建设等。在总体上,当前翻译史存在史、史话、史论、史学不分、人物志与专题史混杂交错、时间点不准确、软硬史料使用不当、术语不统一、以点带面、以偏概全、史论法不能有效结合等问题。

本文以上述微观史学问题为切入点,从学术问题角度,以实例阐述时间点不确和软硬史料的使用问题,指出之所以会出现这样的问题,乃是史家素养不足,错将史学文本和史学研究当作翻译文本和研究,没有掌握和把握充分而可信的史料,不能充分地区分史学研究各部门文本的特征与特点;从意识问题角度,阐发治史所需之才、学、识素养,以及治史所需之史论法相结合之方法论;从管理问题角度,指出术语不统一,研究活动散乱,缺少专业审查机构,专业队伍建设不足,缺少交流和发布的平台,是当前翻译史发展所需解决的管理问题之关键,希望能够引起有关部门和业界人士的关注和重视。唯有如此,翻译史微观层次的问题才能有效地得以根治,翻译史也才能朝健康的方向发展。