汉大赋动植物名物铺写探究

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710119)

汉赋名物纷呈,“苞括宇宙,总览人物”,其中对动植物名物的铺写极多,既有单篇摹写动植物的赋篇,如《柳赋》《文木赋》《鹤赋》《鹦鹉赋》等,亦有散体大赋中铺陈罗列的大量动植物,主要集中在铺写苑囿、都邑物产的丰富以及狩猎的场景中,前者“写物图貌”,托物比德,体物咏怀;后者则少有个体形貌的摹写,但是名物铺写,品类繁多,精心布置,多同旁连缀,四言一顺,以类相属,珠连鱼贯,广博富丽。目前,赋学研究者对赋体文学的铺写做了较为概括性的论述,还未仔细深入,且对动植物名物铺写中的物性、物类观念等问题极少涉及。故本文以汉代散体大赋中的动植物为研究对象,对其用字与句式、名物特性与情状、物类观念以及名物所反映的文化认知等作一探究。

一 名物用字与句式

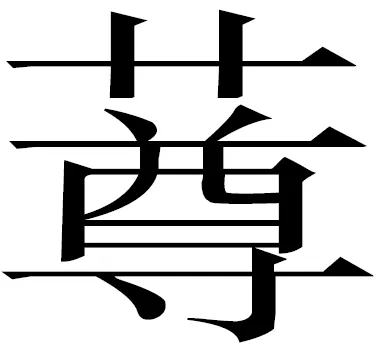

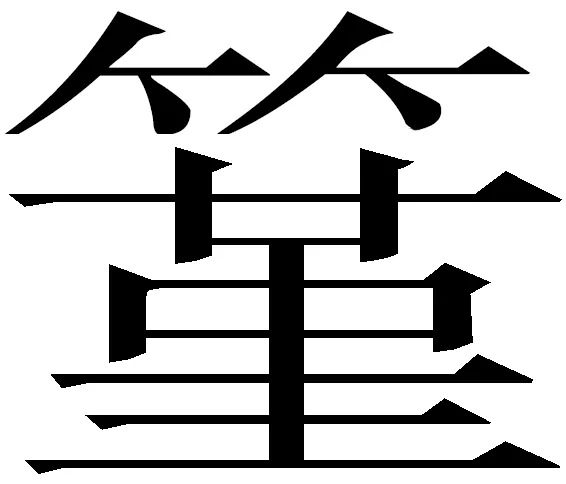

就汉大赋中动植物类名物的铺写用字而言,用字追求同旁类聚的倾向在不断加强,从《子虚赋》《上林赋》与《西京赋》《东京赋》的名物用字表现就可以知晓,字体的偏旁越来越趋同,说明赋家创作时在主观意愿上是刻意追求字形整饬的,而赋家多为小学家和经学家的文字学识,都为赋家创作时的肆意铺陈提供了条件。辞赋名物铺写的同旁连缀,除了赋家创作时的刻意追求,还与中国文字的特质有密切的关系。中国文字是象形文字,其中形声字占了很大的比重,形声字称山则多从山旁,言树木则多从木旁,称鸟则多从鸟旁等,这种“义符类化现象”,为赋家提供了极大的便利,让他们可以在众多的同旁字中选择自己所需要的称名的字来排列组合,所以这种同旁连缀的倾向是遵循和利用了中国语言文字的特性而生发的自然的事情。同旁类聚的名物铺陈,展现了中国独有的赋体文学的特异的美,给人视觉上的整饬和美感,彰显了名物的广博,达到了夸饰的目的。但是辞赋名物铺写多用繁难字,动植物类名物的铺写也是如此。字体的繁难,加上文字的同旁连缀,排比铺陈,给人一种“板重堆砌”的感觉,亦多被人们讥为“字林”、“类书字汇”。诚然,繁难字的大量使用,不仅仅使现代人读来难通难懂,就是距离汉代最近的魏朝,人们也有如此的感受,“及魏代缀藻,则字有常检,追观汉作,翻成阻奥,故陈思称扬马之作,趣幽旨深,读者非师传不能析其辞,非博学不能综其理,岂直才悬,抑亦字隐”。首先,文字的繁难是客观的事实,但不仅仅是“板重”,还有“绵密繁复,厚实拙重”的大赋崇尚;其次,谓其是文字的“堆砌”,显然没有认识到类聚的每一组名物,都具有属性相同或相近的特性,这一点将在下文详细论述。故许多评论家将其讥讽为字汇辞书,认为是赋家卖弄字学的文字游戏,只看到了赋家铺写名物的表面现象,并未认识到赋家的用心之处,也就看不到辞赋“铺采摛文”的大美了。

为何铺写苑囿和都邑中的动植物多用四言,而在铺写狩猎场景中的动植物却多用三言呢?四言句式在两汉时期已经成为成熟的文学表达体式,故汉赋中多用四言句,用四言句式铺写苑囿和都邑中的动植物,其优胜处在于可以在有限的文字表述和空间里,容纳更多的名物。因为汉字是单音节的字,是音形义高度统一的文字,可以用一个字来表示一个事物。中国古代动植物的称名多用单字,故可以任意组合成句,四言一顺,进而排比铺陈,形成鳞次栉比、珠连鱼贯的齐整句式,显示了名物品类的繁盛,形成一种不可阻挡的气势,也给人视觉上的美感,是“赋”之本义及赋体文学追求博大宏丽,铺写一物,欲穷尽其所有相关名号的表现,“斯于千态万状、层见迭出者,吐无不畅,畅无或竭”。而用大量三言句式来铺写狩猎场景中的动植物,是值得关注的现象,因为三言句式的形式多为“1—2”式,即以动词加名词的形式来铺陈名物,其优胜处在于短促有力、节奏紧凑、活泼生动,特别适合夸饰和渲染狩猎场景的精彩和惨烈。此外,还有少量的五言、六言和七言句式等,和三言一样,要借助于动词、助词等才能较好地完成表述,既能铺陈名物,也能摹写情状,如“虎豹黄熊游其上,豰玃猱犭廷戏其巅。鸾鸑鹓鶵翔其上,腾猿飞蠝栖其间”等。多样句式的存在本是散体大赋的文体特征,这种以四言为主铺陈的“整”与夹杂三言、五言、六言以及七言等句式的“散”结合,“整”“散”兼容的表达,满足了诵读的需求,调动了节奏的变化,也可避免句式的单调和滞涩,使章法灵活多变。

二 名物特性及情状

汉大赋动植物类名物的铺写,除了字形的同旁连缀和句式的整散结合等之外,还有一点为赋学研究者所忽略,即类聚在一起的名物,其特性相同或者近似,且对名物情状的摹写,并不专门就具体名物的外貌、属性或者行为等进行铺写,而是对类聚在一起的具有某种共同特性的名物进行群体性的情状摹写。以汉大赋中飞禽类名物的铺写为例:

鸟则鹔鷞鸹鸨,鴐鹅鸿鹤。上春候来,季秋就温。南翔衡阳,北栖雁门。

植物类名物的铺写也是如此,以汉大赋中树木的铺写为例:

于木则楩栎,豫章树榜。檐栌椫柙,青稚雕梓。枌梧橿枥,木斯楢木木畟。枒信楫从,俊干凑集。木此櫅木夬楬,圠沈樘椅。从风推参,循崖撮捼。淫淫溶溶,缤纷幼靡。

木则枞栝椶楠,梓棫楩枫。嘉卉灌丛,蔚若邓林。郁蓊薆薱,橚爽橚椮。吐葩飏荣,布叶垂阴。

汉大赋动植物名物铺写中,类聚在一起的动植物,其特性相同或近似,具有明显的类属性,是赋家对事物的形貌、性质以及功用等方面已经有了较为清晰的认识的基础上,精心铺陈名物的结果。除此之外,还与汉字的特质有关。赋家追求名物的同旁类聚,如写鸟则以“鸟”部字连缀,写树木则以“木”部字类聚等,其中“鸟”“木”等多为形声字的义符。形声字“义符的表意范畴是围绕着事物展开,表意系统是根据事物的性质、状态、特征、功能以及涉及的各种关系而形成”,可以说形声字的“义符”表达了名物的“类属”。这些联边叠缀的动植物称名因有相同的“义符”,所以其形貌、性质等方面相同或近似。关于汉大赋摹写动植物呈现出的群体性情状特征,主要在于赋家铺写动植物抑或其他各类名物,其意在夸耀名物品类繁盛,作者的博物之广、识字之众,并不十分关注个体名物的情状,故名物情状的摹写极为省略和概括,与汉代体物小赋对具体事物的仔细摹写不同。

三 物类观念的表达

汉大赋动植物名物的铺陈,依据事物相同或者近似的属性来排列组合,显示了赋家“自觉”的名物分类意识,也反映了汉人对事物特性的认识已经较为清晰。这种以类相从的行文思路和类属意识,是汉人物类观念的客观表达,与先秦两汉名物的分类和“类”思维有密切的关系。

汉大赋中物类观念的表达,如《子虚赋》和《上林赋》在空间方位中铺陈名物,在东、南、西、北、高、低、上、下的空间中铺写各类植物与动物,用“其东则有蕙圃”、“其北则有阴林巨树”以及“于是乎卢橘夏热”等领起,来铺写香草类、乔木类、果木类等植物;用“于是乎蛟龙赤螭”、“其兽则”以及“于是乎玄猨素雌”等领起,来铺写鳞虫类、走兽类以及猿猴类动物,名物铺陈,虽未标明草、木、鳞虫、走兽、飞禽各类,但是动植物都是按照类属来铺陈的。至扬雄《蜀都赋》,已用“兽则”、“于木则”、“其竹则”、“尔乃其裸”以及“卉以部麻”等领起,分别铺陈兽类、树木、竹类、果类以及草类等,与《子虚赋》和《上林赋》相比,物类观念进一步明晰。承袭而来的京都赋,如《南都赋》《西都赋》《西京赋》等中,已然明确地用“鸟则”“其木则”“其竹则”“其水虫则”“若其园圃,则有”“其香草则有”“若其厨膳,则有”等领起,分别铺写飞禽、树木、竹子、鳞虫、果木、香草、蔬菜等动植物,类属称名和类属观念已然非常明显了。可见,从西汉至东汉,汉赋中物类观念的表达在不断地明晰,分类也在逐渐细化。

汉赋中物类观念的表达,除了受先秦两汉名物分类的影响外,还受到先秦“类”思维的影响。如《周易》“方以类聚,物以群分”,荀子所言“物类之起,必有所始。……草木畴生,禽兽群焉,物各从其类也”等观念,对汉大赋名物的类属观念有深刻影响。同时,诸如纵横家的“连类”进言之术对汉大赋“比物属事,离辞连类”的名物书写策略和物类观念表达也有影响,如《子虚赋》中在空间中全方位的铺写名物:“其东则有蕙圃蘅兰,……其南则有平原广泽,……其高燥则生……其埤湿则生……其西则有涌泉清池,……其中则有神龟蛟鼍,……其北则有阴林巨树……其上则有……其下则有……”,其物类表达方式与《战国策·秦一》“苏秦始将连横,说秦惠王曰:‘大王之国,西有巴、属、汉中之利,北有胡貉、代马之用,南有巫山、黔中之限,东有崤、函之固”等的书写策略一脉相承。诚然,汉大赋中动植物类名物的类属意识和名物分类,是对先秦两汉时期类属观念和类推思维的承袭。与先秦两汉其他典籍中关于名物的分类相比较,我们可以发现,赋中名物的分类和类属观念要更为详细,反映了人们对事物性质的认识在不断深入,名物的分类意识也更加“自觉”,展现了赋家在铺写过程中自觉的名物分类意识。此外,汉赋作家多精通小学,如司马相如、扬雄、班固等都是精通训诂之学的小学家,故先秦两汉时期的辞书等对赋家的创作有着深刻的影响。同时,辞赋中的“类属”观念和“自觉”的分类意识也促进了人们的物类意识,对辞书等中的名物分类原则和思想等有着重要的影响。

四 文化认知的变动

汉大赋动植物名物的铺写,其用字追求字形的整饬,句式多样,整散结合;其名物特性相同或近似,铺写名物群体性的情状;名物的铺写还展现了汉代人们的物类观念和文化认知。此外,汉大赋中除了集中铺写的动植物外,还有散见于赋文各处的各类动植物描写。如《西京赋》“上辩华以交纷,下刻陗其若削。翔鶤仰而不逮,况青鸟与黄雀”,用善高飞的青鸟、黄雀和鶤鸡的不可及来极言建筑物的高耸;再如《西京赋》“蒂倒茄于藻井,披红葩之狎猎”,《洛都赋》“带螭龙之疏镂,垂菡萏之敷荣”,通过摹写建筑物上的动植物来夸饰建筑物的华丽;《鲁灵光殿赋》在描写殿内天花板上雕饰的荷花“发秀吐荣,菡萏披敷。绿房紫菂,窋咤垂珠”,又有猛虎、虬龙、朱雀、白鹿、白兔、猿猴和黑熊等动物雕绘于其他建筑物上,显示了建筑艺术的高超和壮丽。这是赋家在了解物性的基础上,更加形象和生动的一种应用,也值得注意。