肠源性感染致肝衰竭临床分析7 例

田煜坤,张美星,王迎鑫,于占彪

(1.河北大学,河北 保定 071000;2.河北大学附属医院,河北 保定 071000)

肠道既是消化、吸收和代谢器官,也是人体同外界物质接触的第一道防线[1]。正常情况下,肠道内的各种细菌保持着生态平衡,它们一方面吸收人体的营养,另一方面对肠道起着保护及营养(提供维生素等)作用,与人形成良好的共生关系。在与食物及肠腔内细菌共生的同时,肠道的屏障防御系统可有效的阻挡存在于肠道内的500 多种、浓度高达约1 011 个/ml的肠道内细菌及毒素向肠道外组织、器官移位。当人体的肠黏膜屏障在各种外因及内因(烧伤、创伤、大手术、感染、休克)的影响下被破坏后,肠道内的细菌及内毒素突破肠黏膜屏障侵犯到肠外组织,可引起肠源性感染[2]。而肝衰竭是指由多种不同的原因(包括肠源性感染)引起来的严重的肝脏损害,影响肝脏本身的合成、解毒、排泄及转化等生理功能,临床出现凝血功能障碍、黄疸、肝性脑病、脱水等表现。近年来,有关肠源性感染与肝衰竭的关系的相关报道不多。鉴于此,本文回顾性分析2012年5月—2018年6月河北大学附属医院收治的肠源性感染患者7 例,提高对肠源性感染及肝衰竭的关系进一步认识。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组7 例患者,男性3 例,女性4 例;年龄34 ~78 岁,平均47 岁;腹腔手术后2 例,急性胃肠炎5 例。术后患者中宫内孕子宫破裂术后1 例,乙状结肠癌术后1 例。7 例患者住院期间均出现高热、血象增高及降钙素原(PCT)增高。

1.2 诊断标准

肝衰竭诊断标准[2]:总胆红素(TBIL)> 171 μmol/L 或每日升高≥17 μmol/L、血浆凝血酶原 活动度(PTA)≤40%[或国际标准化比值(INR)≥ 1.5]。肠源性感染诊断标准[3]:在休克期内出现脓毒症表现,但临床找不到明显的感染源,包括创面、静脉导管、呼吸道、泌尿系统感染等。如果血培养检出的菌种与创面细菌培养结果不一致,可考虑来自肠道。

1.3 分析方法

①以上述诊断标准为依据,收集诊断为肠源性感染并出现肝衰竭的病例。②收集入组患者的胆红素、PCT、白细胞计数(WBC)、INR、谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(ALT)数值。③绘制折线图描述其胆红素、PCT、WBC、INR 的变化趋势。

2 结果

7 例患者均存在手术、感染等诱因,考虑肠源性感染,随后出现肝衰竭。其中合并循环衰竭有7 例,合并肾衰竭的有5 例,合并呼吸衰竭的有4 例。本文7 例患者转氨酶、胆红素及INR 峰值见表1。

表1 7 例患者转氨酶、胆红素及INR 峰值

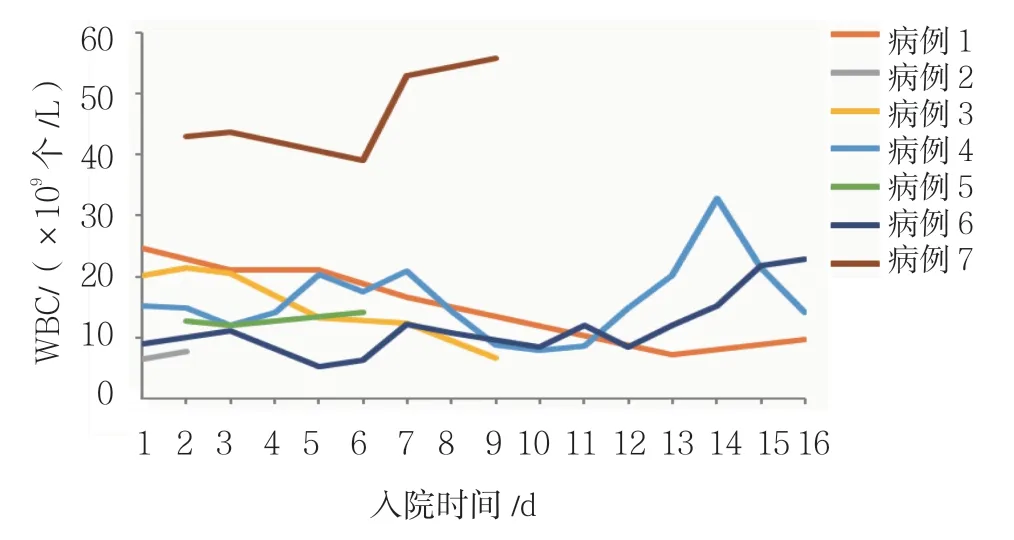

7 例患者入院后WBC、PCT、INR、TBIL 变化见图1~4。病例1 的TBIL 水平及INR 自入院前3 天飙升后开始下降,WBC 较高但自入院后总体呈下降趋势;病例2 的WBC 及INR、PCT 较高,入院2 天后自动出院;病例3 的WBC 及总胆红素水平总体变化趋势一致,自入院第2日后下降,INR、PCT 无明显变化;病例4 的TBIL 水平、INR 随WBC、PCT 总体变化趋势一致;病例5 的TBIL 水平随WBC 升高而升高,总体变化趋势一致,INR、PCT 变化无明显规律;病例6 的TBIL 水平、INR 随WBC 呈上升趋势,PCT 达到峰值后开始下降;病例7 的TBIL 水平与WBC 变化趋势大体一致,呈上升趋势,INR 变化不大,PCT 达到峰值后开始下降。

患者一般资料及急性生理与慢性健康APACHE Ⅱ评分,序贯器官衰竭评分(SOFA)、转归见表2。

图1 患者入院后WBC 变化情况

表2 患者基本临床资料及病情转归

续表2

3 讨论

因为肝脏和肠道的同一胚胎起源前肠,使两者在解剖及生理功能上有诸多紧密联系[4]。内环境稳态需要良好的肠道菌群平衡以及肝脏的保护功能的共同作用,一旦两者失衡,人体将会出现各种问题,如肝脏疾病及消化道疾病。

大量研究表明,脓毒症患者及动物模型体内有明显的肠道细菌移位,因此研究人员推测胃肠道是这类患者的原发感染源。当肠黏膜屏障被破坏,细菌及内毒素将会从肠内到肠外组织,在特定的条件下引起肠源性感染,从而引起机体的一系列的炎症反应,导致肝脏疾病如肝衰竭等,甚至合并其他更为严重并发症[5]。患者进食不洁饮食后,导致肠道菌群紊乱,或大的手术及创伤后,出现肠道屏障功能不全,均易发生毒素/细菌移位经肠系膜下静脉汇入门静脉,由门静脉入肝脏,使肝脏成为最先受侵犯的器官,从而引发肝脏的严重损害,并伴有其他器官损伤及衰竭。肝衰竭是临床常见的危重疾病,既往报道大多继发于重型肝炎。本文的7 例脓毒症患者中5 例存在不洁饮食史,2 例存在手术创伤打击,早期均出现胃肠道感染症状,均有肝脏的严重损害。黎培员等[6]认为肠源性感染和肝衰竭及其他并发症有关,这与临床观察符合。肝脏受损后,机体的补体合成功能严重下降,肝脏解毒、合成蛋白质及免疫细胞T 淋巴细胞功能的功能也下降,从而加重免疫系统的损害,使肠源性感染进一步加重。

本文7 例患者均出现PCT 的增高(5 例PCT> 100 ng/ml)。PCT 是在脓毒症的诊断中敏感性和特异性较高的参考指标之一,相关研究认为PCT 可反映脓毒症的严重程度[7]。刘慧琳等[8]的研究表明PCT 为1.0 ng/ml 时的敏感性<80%,特异性<70%,明显增高的PCT 多提示严重感染或菌血症,有重要的指导意义。在临床工作中遇到的严重感染患者中,有相当一部分患者未发现致病菌及原发灶,虽经各种抗生素治疗仍未能控制病情进展最终引发多器官功能障碍综合征。因此,在以后临床工作中,如遇到严重感染患者,有不洁饮食史及手术、外伤等打击,早期出现胃肠道症状,伴PCT 及WBC 明显增高,随后出现肝衰竭,而找不到明确感染源时,应考虑肠源性感染的可能,更好地选择针对性抗生素,早期对肠内容物进行引流。

综上所述,严重的肠源性感染所引起的MODS 中,肝衰竭尤为突出,而严重感染致肝衰竭患者提示肠源性感染的可能性大,具体的病理过程、影响因素以及行之有效的治疗方法仍有待于扩大病例数进一步研究。