基于村镇尺度的建设用地变化时空特征分析

——以浙江省安吉县为例

陈霖,陈铭,滕龙妹,关涛,潘凡

(1.浙江省土地资源调查办公室,浙江 杭州 310007;2.浙江省土地勘测规划院,浙江 杭州 310007)

建设用地扩张是土地利用/覆被变化(LUCC)的主要研究内容[1-3],开展建设用地扩张时空规律研究对于合理管控建设用地规模、提高土地利用效率、制定科学的土地利用政策、引导区域可持续发展具有重要的现实意义。目前,相关研究更多侧重于从宏观尺度上探究建设用地扩展时空特征,如全国尺度[1-2,4-6]、区域尺度[7-10]、市县尺度[11-17];受数据可获得性的限制,相较而言对镇域和村域等微观尺度上开展建设用地变化的研究较少,仍属于薄弱环节。随着乡村振兴战略的实施和不断深入,开展县域内的乡镇和村级单元建设用地时空变化特征规律研究,能较为准确地刻画微观尺度建设用地扩展的机理,为精准配置土地资源要素提供现实依据,从而实现微观尺度上土地精细化管理。

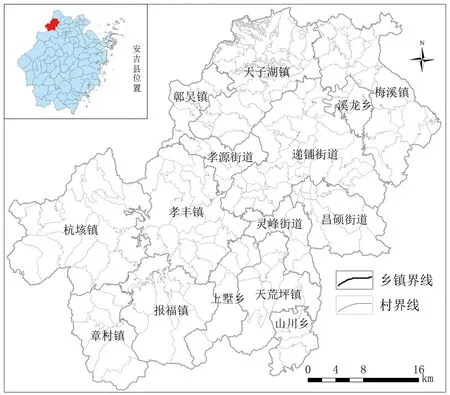

1 研究区域概况

安吉县地处浙江西北部,隶属湖州市,位于长三角经济圈的几何中心和杭州都市经济圈重要的西北节点,属于两大经济圈中的紧密型城市。全县三面环山,地势西南高、东北低、中间凹陷,属亚热带海洋性季风气候。截至2017年,全县国民经济生产总值为360.31亿元,经济增长速度8.8%,高于全省平均发展速度(7.8%)。全县户籍人口46.85万人,户籍城镇化率37.02%,行政区域面积1886.12km2,下辖4个街道和11个乡镇,村级单元245个,形成了“一体两翼四心”[注]根据《安吉县城市总体规划(2015—2030年)》,“一体”指主城区四个街道-孝丰组合型中心城区,“两翼”包括东北部工业引擎、南部乡村休闲旅游片区,“四心”即天子湖镇、梅溪镇、杭垓镇和天荒坪镇为片区中心城镇。的城镇空间发展布局。境内农用地168885.11hm2,占比89.54%,其中耕地、园地、林地、其他农用地面积分别为35726.84hm2、13930.08hm2、115148.71hm2、4079.48hm2,分别占比18.94%、7.39%、61.05%、2.16%;建设用地15566.81hm2,占比8.25%;建设用地内部结构以城乡建设用地为主,面积13390.25hm2,其中农村居民点用地9879.71hm2;交通水利用地1779.21hm2、其他建设用地397.35hm2;未利用地4159.79hm2,占比2.21%。

图1 研究区域行政区划图

2 研究数据与方法

2.1 数据来源

研究数据来源于安吉县国土资源局提供的2009—2017年的年度土地利用变更调查数据,结合研究目的和最新《土地利用现状分类(GB/T 21010—2017)》,安吉县建设用地包括辖区内的铁路用地、公路用地、港口码头用地、水工建筑用地、建制镇、村庄、采矿用地、风景名胜及特殊用地,水库水面不纳入建设用地,在此基础上根据规划用途将建设用地内部结构归为城乡建设用地、交通水利设施用地和其他建设用地。各村域单元和镇域单元的建设用地总量依据土地年度变更调查中确定的村级和乡镇级行政单元汇总而来,利用ArcGIS10.1的空间统计分析模块对数据进行分析。

2.2 分析方法

2.2.1 建设用地空间分布格局的分析方法

运用全局Moran’s I和局部空间自相关指数(LISA)[18],从空间相互作用的角度来揭示村域建设用地总量之间的空间相关性和空间异质性,反映其空间分布、空间关联模式及其动态变化过程。全局Moran’s I是对村域建设用地总量在整个区域空间特征的总体描述,可衡量建设用地总量全局空间关联及差异特征,LISA用于描述村域建设用地总量局部空间异质特征,可识别建设用地总量不同空间位置上内部关联规律。

(1)

(2)

2.2.2 建设用地扩展差异时空变化的分析方法

建设用地扩展差异指数是在某空间单元内的建设用地扩展变化率与整个研究区域的建设用地扩展变化率的比值,其实质就是某空间单元建设用地动态度与区域建设用地动态度的比值,是反映单一土地利用类型变化特征分析的常用指标[9,11-12]。该指数使不同空间单元的建设用地扩展速度具有可比性,其值大小的空间分布也可反映某一单元与整个研究区域的协同发展趋势,当整个研究区域内建设用地总量逐年增加时其数学公式为:

(3)

式中:Ka和Kb分别表示研究区域内某个单元的建设用地在研究初期和末期面积;Ca和Cb分别表示整个研究区的建设用地在研究初期和末期面积。R为不同尺度上的建设用地扩展差异指数,0

3 结果与分析

3.1 全县建设用地总量及其结构变化总体特征

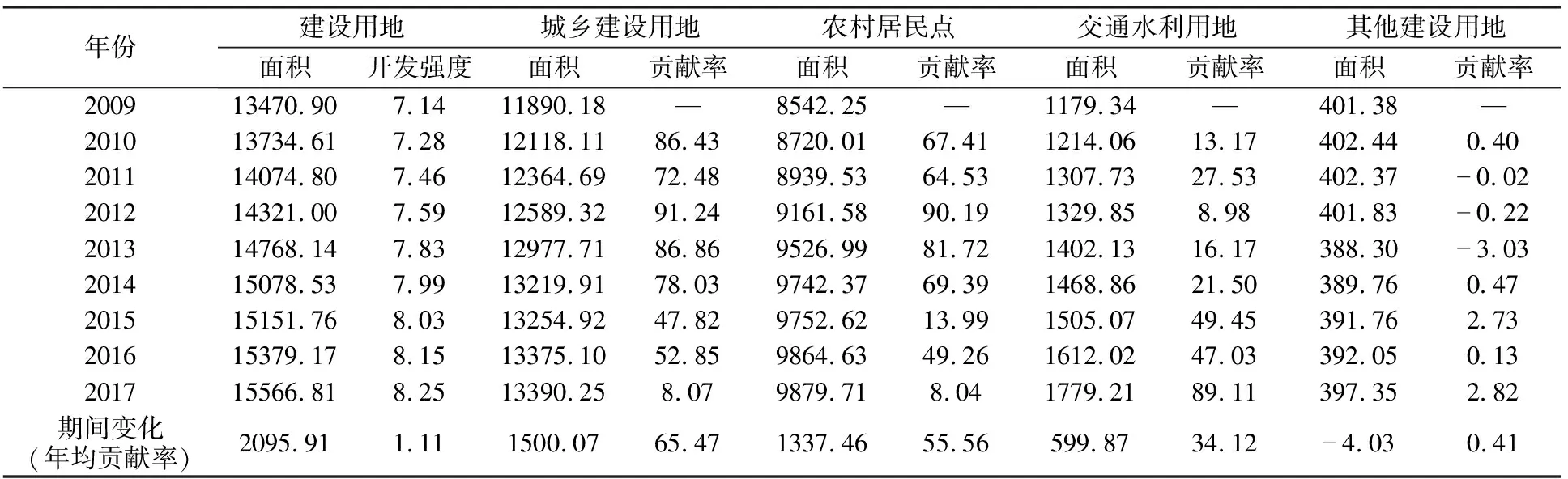

2009—2017年全县建设用地总量持续快速扩张,建设用地结构不尽合理。建设用地面积从13470.90hm2增长到15566.81hm2,9年间净增加2095.91hm2,增速高达15.56%;建设用地现状国土开发强度由7.14%扩大到8.25%。从建设用地内部结构类型分析(表1):

表1 2009—2017年安吉县建设用地结构变化及其对新增建设用地的年度贡献率 hm2,%

注:开发强度表示建设用地面积占整个行政区域面积的比值。

(1)全县建设用地增加以城乡建设用地扩张为主,期间城乡建设用地增加了1500.07hm2,增幅12.62%,对全县建设用地增长量的贡献率达到71.57%,年均贡献率为65.47%。

(2)通过对城乡建设用地进一步细化分析,农村居民点用地的增加是其主体形态,期间增加1337.46hm2,占城乡建设用地增长量的89.16%,对建设用地增长量的贡献率为63.81%,年均贡献率为55.56%。

(3)交通水利用地呈明显增长态势,2009年面积为1179.34hm2,2017年增加至1779.21hm2期间增长了599.87hm2,涨幅50.86%,对建设用地增长量的年均贡献率为34.12%。

(4)风景名胜设施用地、特殊用地等其他建设用地变化总体相对稳定,面积从2009年的401.38hm2降低至2017年的397.35hm2,略减了4.03hm2。

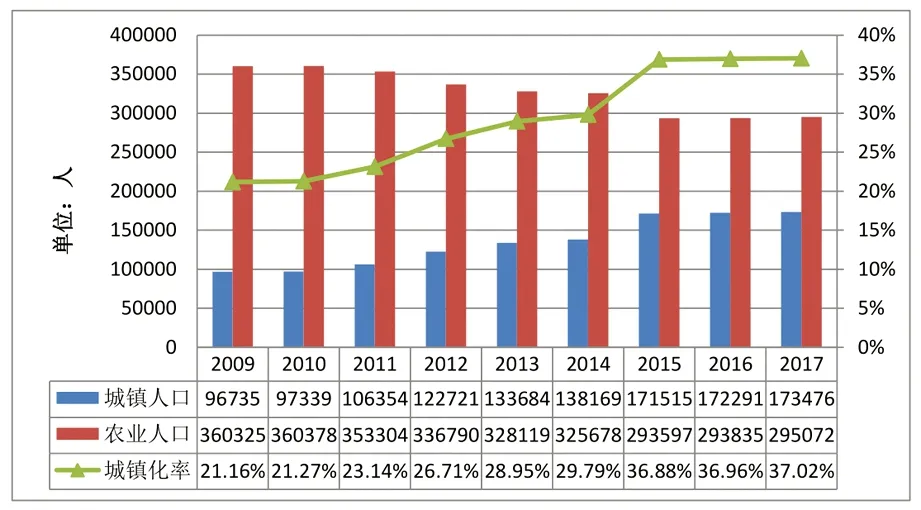

全县建设用地总体处于粗放扩张的状态,人口增长与土地资源的开发利用并不协调(图2)。2009—2017年,全县总人口由457060人提高到468548人,增长11488人,增幅2.51%,人口的增长速率远远低于建设用地的扩张速度(15.56%),人地增减变化弹性系数(人口增长率与建设用地增长率的比值)为16.13,远超“扩张负脱钩”类型的临界阈值(1.2)[19],说明城乡人口变化与建设用地变化属于“扩张负脱钩”关系,反映了人口与建设用地同向变化的极度欠合理状态。同样值得注意的是,在快速城镇化的背景下,大量的农村人口流迁到城镇,期间农业人口数量减少了65253人,但农村居民点用地面积并未随之下降,反而增长了1337.46hm2,并且成为全县建设用地增加的核心贡献因素。在2012年农村居民点用地的增量对建设用地增量的贡献率更是达到90.19%,年度平均贡献率也超过一半(55.56%)。这与同期农业人口持续下降形成了鲜明的对比,充分体现了人口流动对农村土地利用的影响,即虽然大量农村人口以流动人口的身份到城镇务工和生活,但并未放弃农村的宅基地,这种城乡“两头占地”的行为成为快速城镇化阶段建设用地特别是农村居民点用地持续快速增长的根源。

图2 2009—2017年安吉县户籍人口数量及城镇化率的变化(数据根据安吉县2009—2017年统计年鉴整理而来)

3.2 村域尺度建设用地空间分布格局

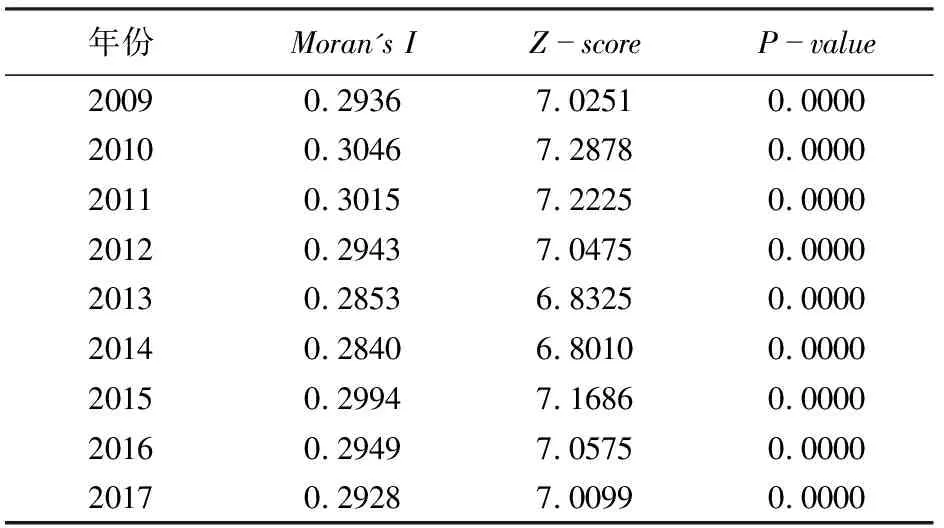

通过对2009—2017年安吉县村域单元的建设用地总量进行全局空间自相关分析(表2),各年全局Moran’sI指数都为正值且标准化值Z都大于置信水平为 0.05 时的临界值 1.96,这说明在2009—2017年期间,安吉县各村级单元的建设用地总量并非完全处于随机分布状态,而是在空间上表现出较强的正相关性,即建设用地总量较高(或较低)的村相对的趋于和建设用地总量较高(或较低)的村相邻。纵观Moran’sI指数的变化,呈现出“增长—持续下降—增长—下降”的趋势,集聚区域内部建设用地的空间差异呈现“缩小—逐年扩大—再缩小—再扩大”的整体态势,并且Moran’sI指数在2010年达到最大,说明建设用地总量在村域尺度上集聚性最强、村域之间的差异达到最小,而2010—2014年Moran’sI指数持续下降,表明村际间建设用地差异逐渐拉大,应合理分配在各村的新增建设用地资源,缩小村际差异。

表2 村域单元建设用地全局Moran’s I

进一步对村域尺度上各阶段的建设用地总量进行局部空间自相关分析(LISA)可以详细地表征建设用地在空间上的集聚特征和范围。图3描绘了2009年、2011年、2013年、2015年、2017年的各村的建设用地LISA结果。结果表明,建设用地总量在局部范围内呈现出显著的空间集聚性,集聚的区域在各阶段总体相对稳定、变化不大。村域尺度上建设用地规模存在明显的空间溢出效应,从而使得与相邻村域之间呈现相互联系和相互影响的发展态势。在经济发展水平较高的安吉县中心城区街道结合地带的村域和梅溪镇的石龙村、独山头村以及晓墅村,由于受区位、经济发展规模、工业发展等因素的影响,村域建设用地规模增长较快,发展迅速,呈现“高高”集聚状态;而西部及南部村域属于山区丘陵,由于地理环境的限制导致经济发展相对滞后,建设用地规模普遍较小,并且呈明显的边缘地带分布,呈现出“低低”集聚状态。此外,LISA图也可以探测局部呈“低高”和“高低”分布状态的异常区域。从图中可以明显看出,呈现空间异质性的村域数量较少且区域相对稳定,主要呈零星分布,远远小于呈现集聚状态的村域数量;呈现“高低”空间异质性的“热点”村域主要集中在北部天子湖镇的高禹村、张芝村(2015年后又扩大到良朋村和古苑村)和西部鄣吴镇的鄣吴村以及西南部章村镇的章村;呈现“低高”空间异质性的“冷点”村域主要沿中心城区“高高”集聚区域的周围分布,包括递铺街道的六庄村和青元村、灵峰街道的大竹园村、灵峰寺分场、昌硕街道的双溪口村、双一村、高坞岭村和凤凰山林场、上墅乡的田垓村以及溪龙乡的新丰村和高禹村东边的南湖林场分场。通过对村域建设用地突显出的“热点”和“冷点”现象分析可以为进一步对典型区域深入研究提供参考,同时还可以对促进乡村振兴战略的实施制定精准的土地配套政策,实现村域尺度上土地精细化管理。LISA集聚图中的不显著村域单元数量占主体,说明安吉县大部分村域之间的相互联系比较微弱,在建设用地扩展过程中相互之间不发生联系,基本上处于孤立发展状态。

3.3 乡镇尺度建设用地扩展的时空变化特征

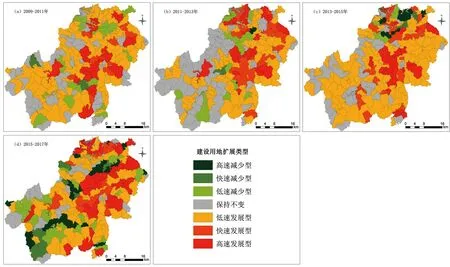

乡镇和村域尺度之间的建设用地扩展空间变化特征用建设用地扩展差异指数分析。总体上将扩展速度分为发展型和减少型两类,用于识别不同时段内各单元建设用地总量的正向或负向变化情况。根据扩展速率进一步将发展型分为高速发展、快速发展和低速发展,相应地把减少型细分为高速减少、快速减少和低速减少。低速发展表示区域单元的建设用地总量随时间不断增长,但增速低于全县建设用地总体增速,即0

3.3.1 乡镇建设用地扩展具有明显的“北快、中高、南低”的区域分异总体特征

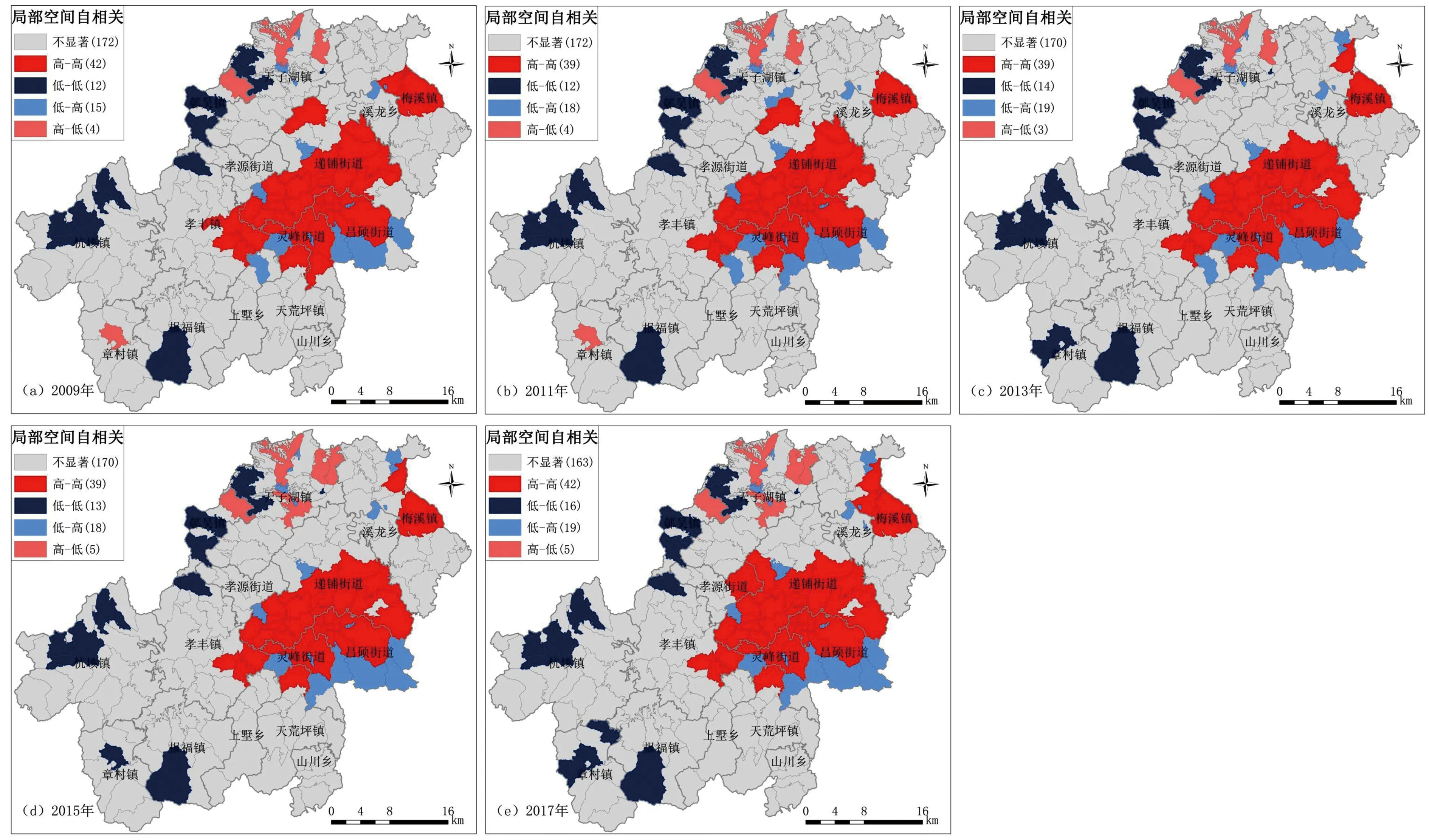

从整体角度来看,2009—2017年安吉县中心城区(建设用地扩展差异指数1.4797)4个街道的发展速度明显高于其他地区(表3),总体处于快速发展阶段,局部地区(孝源街道)处于高速发展阶段(图4(e))。

表3 2009—2017年安吉县各乡镇建设用地扩展差异指数

图3 2009—2017年安吉县村域尺度上建设用地空间分布模式

中心城区建设用地总量从2009年的5944.4hm2增长到2017年的7312.98hm2,期间增长了23.02%,扩张速度远高于全县(15.56%),建设用地扩张量占全县新增建设用地总量(2095.91hm2)的65.3%,呈现快速扩张的态势。其中位于中部的孝源街道2009年建设用地总量为316.85hm2,2017年增长到433.96hm2,增幅36.96%,在全县各乡镇中扩张最快,呈现高速扩展的态势。中心城区作为县域的政治、经济、文化中心,承担了全县的综合职能,发展优势大,对建设用地的需求强劲,因此内部乡镇(街道)发展集聚增长、呈现出“高首位”(建设用地扩展差异指数在全县最高)和“强中心”(全县孝源街道发展最快)的现象。

北部工业园区的建设用地扩展差异指数1.0775,整体处于快速发展阶段,建设用地总量增长了583.56hm2,涨幅16.76%。天子湖镇建设用地总量扩张了215.63hm2,2017年建设用地总规模达到1924.84hm2,涨幅12.62%,梅溪镇2017年建设用地面积1812.59hm2,期间扩张了318.65hm2,增长21.33%,龙溪乡建设用地面积从277.86hm2上升到327.13hm2,增长了49.28hm2,涨幅17.73%。虽然天子湖镇建设用地总规模高于梅溪镇和溪龙乡,但增幅最小,建设用地扩展差异指数(0.8108)低于其他两乡镇,整体处于低速发展阶段;以临港经济产业和生态工业为主导的梅溪镇作为县域北部的中心城镇,建设用地扩展差异指数(1.3709)高于其他两乡镇,从总体处于快速发展阶段,且发展速度高于同为快速发展阶段的溪龙乡(1.1398)。

西南山区的建设用地扩展差异指数-0.0381,建设用地整体上呈现低速减少的特征。建设用地总规模从1402.36hm2减少到1394.04hm2,期间减少8.32hm2,建设用地出现缓慢下降。其中,杭垓镇作为县域西南中心城镇,以农副产品加工业和生态旅游为主导产业,整体处于低速发展阶段,期间建设用地增加了3.04hm2,发展速度低于全县整体速度。主要承担全县生态保护和永久基本农田保护任务的报福镇和章村镇建设用地分别减少了4.26hm2和7.10hm2,均处于低速减少阶段。

东南山区的建设用地扩展差异指数0.4619,整体处于低速发展阶段,但内部乡镇发展速度极不充分、扩展差异大。其中,天荒坪镇总体处于快速发展阶段,期间建设用地总量从669.7hm2增加到776.2hm2,涨幅15.9%,扩展速度高于全县扩展速度;山川乡的建设用地扩展差异指数0.3889,期间共增加了6.38hm2,增幅6.05%,整体处于低速发展阶段;上墅乡的建设用地扩展差异指数-0.3623,建设用地总量从445.9hm2下降到420.77hm2,降幅5.46%,建设用地总量总体处于低速减少阶段。东南山区发展呈现出强烈的异质性现象与各乡镇的综合发展水平有直接关系,天荒坪镇作为县域南部的中心城镇,主要承担旅游商贸职能,近几年对旅游配套等公共基础设施用地需求大,建设用地扩张速度快;山川乡主要依托生态环境打造休闲养生度假基地,发展速度较慢;农村土地综合整治是造成上墅乡建设用地减少的主要因素。

孝丰镇和鄣吴镇建设用地扩张整体处于低速发展阶段。孝丰镇虽然与中心城区一体成为县域中部综合服务片区,但受中心城区的“空间溢出效应”不显著,期间建设用地仅增长了60.15hm2,增速4.88%,远远低于中心城区乡镇的扩张速度,其发展与中心城区仍然存在巨大差距,本质上并未融入中心城区一体化格局。受区位和自身资源禀赋的影响,鄣吴镇处于缓慢阶段,期间建设用地仅增加了4.19hm2,增幅2.2%,远远滞后于周边的孝源街道(433.96hm2)、天子湖镇(215.63hm2)和孝丰镇(60.15hm2)。

受安吉县的自然地理要素、交通布局、各乡镇的区位、资源以及政策的影响,安吉镇域尺度上建设用地扩张呈现出明显的“北快、中高、南低”的差异化整体格局,这种由自然禀赋及市场流动等综合因素带来的空间异质化是其发展趋势与特色的体现。

3.3.2 同一发展阶段乡镇之间建设用地扩展不平衡性突出,差异性明显

另外,表3反映了同一时段内乡镇之间的发展速度具有明显的差异性,发展很不平衡。2009—2011年,中心城区(1.4908)发展速度最快,处于快速发展阶段,北部工业园区(0.9489)发展速度几乎与县域平均发展速度持平,西南山区(0.0122)和东南山区(0.3581)发展严重滞后于县域平均发展水平,西南山区发展最慢。这一时期,递铺街道、灵峰街道、天子湖镇、孝源街道、天荒坪镇的扩展速度高于研究区域的平均水平,属于快速发展型乡镇,尤其是递铺街道,建设用地扩展差异指数达到1.9227,处于绝对领先地位,期间增加270.84hm2,占全县新增总量的44.85%。杭垓镇、章村镇、上墅乡、山川乡等山区乡镇建设用地总量不增反减,处于低速减少阶段,其他乡镇发展速度均低于县域发展速度,总体处于低速发展阶段。从空间分布来看(图4(a)),这一阶段快速发展区域集中在西北—东南走向,低速减少型乡镇主要分布在县域南部,低速发展型乡镇围绕快速发展区域分布。

图4 各乡镇建设用地扩展差异时空变化特征

2011—2013年,北部工业园区发展最快(1.5164),其次是中心城区(1.2516),均高于全县发展水平,东南山区和西南山区仍在全县平均水平之下,发展缓慢。该时期,梅溪镇(2.0793)处于高速发展阶段,发展速度领先于中心城区乡镇和其他乡镇,期间新增建设用地158.86hm2,占县域新增建设用地总量的22.91%,杭垓镇和上墅乡建设用地总量持续减少。该时期各乡镇发展速度在空间上呈现出明显的梯度性(图4(b)),发展速度由东北—中部—南部依次放缓。

2013—2015年,各乡镇单元发展差异进一步扩大,中心城区整体接近高速发展水平(1.9707),中心城区新增建设用地总量占全县新增数量的89.84%,处于绝对领先地位;相反北部工业园区在该阶段建设用地呈现减少态势(-0.2847),期间减少了28.84hm2,而东南山区发展速度不断提高(0.9983),几乎与县域平均发展水平持平。这一阶段,孝源街道和灵峰街道呈现高速发展态势,且孝源街道发展速度(5.5829)领先于灵峰街道(3.8426),两地新增建设用地占全县新增总量的37.16%。在空间分布上(图4(c)),各乡镇发展速度表现出“中东高、西南快、东北慢”的空间分异特征。2015—2017年,乡镇差异呈现“两极”分化的现象,乡镇发展不平衡性进一步扩大。这一阶段,发展型乡镇数量减少(图4(d)),建设用地减少的乡镇数量增加且局部地区(章村镇,-1.1548)出现建设用地快速减少现象。梅溪镇和溪龙乡的建设用地高速扩张,天子湖镇、孝源街道、递铺街道、灵峰街道快速扩张,仅这6个乡镇的新增建设用地面积占县域新增总量比例高达92.62%,乡镇发展极不平衡。

3.3.3 不同发展阶段乡镇内部建设用地扩展不充分性显著,波动性较强

图4充分地刻画了安吉县乡镇建设用地在不同发展阶段的扩张程度,具有显著的阶段波动性特征。在中心城区内部,除递铺街道在2009—2017年各个阶段中保持快速发展外,其他街道均出现不同程度地波动,其中孝源街道和灵峰街道表现出较为相似的阶段性发展特征,均经历了“前期快速发展—中期高速发展—后期快速发展”的“倒V”型发展模式,而昌硕街道在中期呈现快速发展,前期和后期保持低速发展态势。北部工业园区内部发展呈现出的不充分性和波动性特征最为突出,其中天子湖镇在2013年之前一直保持快速发展,在经历了短暂的建设用地低速减少的阶段(2013—2015年)后又恢复了快速扩张的态势,整体表现出了“快速发展—低速减少—快速发展”的“V”型阶段发展模式;梅溪镇早期发展较为缓慢,2011—2013年迎来了高速发展的黄金时期,一跃成为全县发展最快的乡镇,而在经历了短暂的建设用地低速下降的阶段后(2013—2015年)又迎来了高速发展时期(2015—2017年),成为全县发展的新引擎;溪龙乡建设用地呈现持续扩张的强劲态势,由期初低速发展步入中期快速发展后迈入全县高速发展乡镇的序列。西南山区中,杭垓镇建设用地在经历了较为长期的低速减少阶段(2009—2013年)后保持了较为稳定的低速发展态势(2013—2017年);报福镇长期(2009—2015年)处于低速发展阶段,6年间建设用地总量仅增加了5.9hm2,而后建设用地持续下降,2015—2017年建设用地减少了10.16hm2;章村镇早期建设用地低速减少,在中期(2011—2015年)保持了低速发展后出现了建设用地面积快速下降的趋势,2017年建设用地较2015年减少了8.5hm2。在东南山区,天荒坪镇的快速发展时期分别出现在2009—2011年和2013—2015年2个阶段,其他时期处于低速发展时期;上墅乡除在2013—2015年经历了短暂的低速发展阶段外,其他阶段建设用地均在下降,2017年全乡范围内建设用地较2015年减少了25.13hm2。地处中心城区西部的孝丰镇和鄣吴镇整体发展模式较为相似,在2015年之前两者都经历了长期的低速发展,2015年后均出现建设用地减少的情况,分别减少了11.56hm2,0.62hm2。

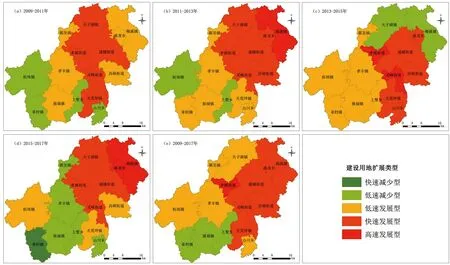

3.4 村域尺度建设用地扩展的时空变化特征

在村域尺度,安吉县建设用地扩张具有明显的城乡“二元”结构特征,空间特性分明。2009—2017年建设用地快速发展和高速发展的区域集中在中心城区和北部工业园区且集聚效果不断增强,建设用地下降的区域逐渐向西南山区集聚(图5(a-d))。这表明安吉县在发展过程中,将大部分新增土地要素集中配置在中心城区和北部工业园区范围内,对其他地区特别是西部和南部山区投入较少,使得区域发展很不平衡。

建设用地扩张呈现以中心城区为增长极、多中心组团式为主、辅以零星分布的梯度性减缓的发展模式。各阶段中心城区村域单元主要以快速发展和高速发展为主,区域增长极主要集中在递铺街道、灵峰街道和昌硕街道的结合地带,如灵峰社区、横山坞村、剑山村、大竹园村、万亩社区、净土村、长乐社区、三友社区等。多中心组团式扩张以北部天子湖镇良朋村、南店村为中心组团和梅溪镇—溪龙乡石龙村、晓墅村、独山头村、西龙村为中心组团呈现快速和高速发展态势;天荒坪镇的大溪村、银坑村和马吉村,山川乡的船村村、大里村,上墅乡的董岭村,杭垓镇的松坑村和孝丰镇的赋石水库等零星分布的区域,在特定的阶段也经历了快速或高速发展的过程;低速发展的村域围绕增长极和多中心组团区域分布,且分布广泛,占主体地位,说明期间安吉县绝大部分村域单元的建设用地都有所扩张。期间,快速发展区域的数量呈现先增后减的特征,由第一阶段的13个上升到第二阶段的27个,增长迅速,后期又减少至19个;高速发展区域的数量呈现“增加—减少—增加”的特点,第二阶段数量最多,为27个,第三阶段骤减至7个后又扩展到21个区域。因此在村域单元上,建设用地扩张阶段性波动特征明显,2011—2013年建设用地扩张速度最快(图5(b)),2013—2015年扩张最慢(图5(c))。

图5 村域单元上建设用地扩展差异时空变化特征

建设用地减少前期主要表现出布局相对分散的低速减少型特征,后期进入快速减少和高速减少阶段且下降区域重心由北向南转移。2009—2011年(图5(a)),建设用地呈现下降的村域单元有23个,其中20个村为低速减少型,3个村为快速减少型,空间分布上相对均匀,这一阶段建设用地主要以低速减少为主要特征。2011—2013年,建设用地下降的村域数量减少至20个,低速减少的主导特征在该阶段并没有发生变化,兰田村(递铺街道)出现了高速减少的现象,建设用地总量由52.91hm2减少至40.85hm2,年均下降11.4%。2013—2015年,建设用地下降的村域数量进一步减少至13个,但建设用地呈现出高速下降的态势,空间集聚显著,主要分布在北部天子湖镇的吴址村、张芝村、古苑村、红庙村、吟诗村、晓云村、港溪村、西庙村、高房村、庄山村和梅溪镇的荆湾村和甲子村。期间天子湖镇进行大规模的农村全域土地综合整治工程是造成农村建设用地总量高速下降的主要因素。2015—2017年(图5(d)),安吉县实施农村土地综合整治的力度进一步加大,农村建设用地减少的区域骤增至57个,高速减少仍是该阶段建设用地下降的首要特征,下降的区域重心逐渐由北向南位移,其中古城村(递铺街道)减少面积最大,期间减少了29.81hm2,年均下降15.5%。

建设用地没有发生变化的村域数量趋于减少,4个阶段的数量分别为134个、98个、75个、53个,占村域单元数量的比例由55%下降到22%,且空间分布范围不断缩小,前期主要集中在西部和西南山区,后期集中分布在西部杭垓镇境内。

4 结论与建议

从镇域和村域2个微观尺度,分析了安吉县2009—2017年“二调”以来的建设用地时空变化特征,得出以下主要结论:

(1)2009—2017年全县建设用地总量持续快速扩张,但总体处于粗放增长的状态,人口增长与土地资源的开发利用并不协调,农村居民点用地增长是建设用地扩张的主导形态,城乡“两头占地”的行为是造成快速城镇化阶段建设用地持续快速增长的根源。

(2)建设用地扩张总体呈现“块状”分布的空间总体格局,在村域尺度上具有较强的空间相关性,空间溢出效应显著,扩张差异呈现“缩小—逐年扩大—再缩小—再扩大”的整体态势,特别是2010—2014年村际间建设用地扩张差异逐渐拉大。

(3)乡镇尺度上,建设用地扩展空间分异特征明显,北部工业园区乡镇总体处于快速发展阶段,中心城区乡镇处于高速发展阶段,南部及西南山区乡镇处于低速发展阶段,同一发展阶段乡镇之间建设用地扩展不平衡性突出、差异性明显,不同发展阶段乡镇内部建设用地扩展不充分性显著、波动性较强。

(4)村域尺度上,建设用地扩张具有明显的空间二元结构特征,各阶段均呈现出以中心城区村域为增长极的特例,天子湖镇良朋村和南店村为中心组团以及梅溪镇—溪龙乡石龙村、晓墅村、独山头村、西龙村为中心组团的快速发展和高速发展模式,空间集聚效果不断增强;建设用地快速减少和高速减少的区域重心由北部村域逐渐过渡到西南山区村域。

由于自然地理要素、交通布局、区位、资源以及政策等综合因素的影响,过多的土地要素优先配置在中心城区和工业园区内的乡镇和村域,使得这些区域的建设用地得以快速扩展,忽略了其他地区特别是西部丘陵区域和南部山区的土地资源的合理供给,造成了县域内区域之间发展不平衡。随着乡村振兴战略的不断实施和深入,建议从省级和县级层面进一步完善和落实用地倾斜政策[注]中共中央、国务院《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》明确提出加强乡村振兴战略用地保障,完善农村新增用地保障机制,年度土地利用计划分配中可安排一定比例新增建设用地指标专项支持农业农村发展。,适度增加西部和南部山区丘陵地带的公共基础服务设施、新产业新业态和民生工程的用地指标,切实加强建设用地指标的合理、集约、高效利用,为乡村振兴提供土地资源保障;同时,西部和南部区域地处山区,居住分散,很多居民点呈现跳跃式扩张,鉴于目前正处于转型发展阶段,建议加强村镇规划,对农户的建房行为、空间布局进行合理引导,提高规模效益,严禁建新不拆旧。另外,中心城区和工业园区要切实转变发展方式,促进产业结构转型升级,盘活存量低效用地,挖掘内部潜力,提高土地利用效率,为发展相对滞后的区域腾挪用地指标,促进县域的协调、有序、健康发展。