野生动物保护教育讲座的效果分析及相应策略

2

(1.东北林业大学野生动物资源学院,哈尔滨 150040; 2.中国野生动物保护协会保护与狩猎规范专业委员会,北京 100101)

生态环境和生物多样性保护是21世纪人们关注的热点话题之一[1]。破坏和丧失生境、非法使用野生动物、过度开发资源和缺乏保护意识等都会对生物多样性和生态系统产生不利影响[2]。我国曾出现过不科学的旱地造林导致环境恶化有增无减的情况[3],究其原因,主要是缺乏科学的生态环境和生物多样性保护知识和保护教育。可见,科学的生态环境和生物多样性保护知识和保护教育在促进环境保护方面发挥着重要作用,将影响人们在保护野生动物和保护环境上的态度和行为[2]。

然而,目前部分高校乃至社会将生态环境和生物多样性保护教育与环境教育混为一谈。事实上,虽然生态环境和生物多样性保护教育与环境教育含义相近,但还是有所区别的。首先,环境教育侧重于有关自然世界的教学,几乎不涉及明确的教导公众保护生态环境的方法[4];而生态环境和生物多样性保护教育是把生态环境恶化、生物多样性丧失等知识信息告诉或传播给公众,使公众理解、支持和参与保护生态环境的活动[5]。其次,环境教育是以环境为出发点,目的是解决环境问题;而生态环境和生物多样性保护教育是以环境为落脚点,目的是教导公众保护自然生态[4]。

林业生产被认为是野生动物种群数量下降的主要驱动力之一,所以林业工作者应正确面对生物多样性的威胁,培养帮助恢复和维持野生动物种群的意识。如果林业工作者缺乏野生动物保护知识,那么就可能导致保护措施的实施效果不佳[7]。同时,由于林业相关专业的大学生可能成为未来的林业领导者,所以如果他们对当代野生动物保护问题的认识有限[6],那么生态环境和生物多样性保护将是不可持续的。此外,公众的不了解以及非政府组织对国外极端保护思想的过度宣传等因素还导致我国部分林业工作者和高校大学生的野生动物保护观念缺乏可持续性,从而阻碍了野生动物资源的可持续发展。因此,对林业工作者和高校大学生开展可持续发展范畴的野生动物保护教育是有必要的。为此,笔者对参加野生动物保护教育讲座学习的高校大学生和林业工作者进行了有关野生动物保护态度的调查,对野生动物保护理念的影响因素以及讲座达到的教育效果等进行了分析,并提出了相应的战略对策。

一、野生动物保护态度问卷调查的设计

(一)问卷调查的内容和统计方法

野生动物保护态度问卷调查共设计了20个问题,分为“关于放生”“动物与人是否平等”“野生动物保护与利用的关系”“野生动物保护需要科学把握人与野生动物的关系”“素食与野生动物保护”“中医药”和“关爱野生动物与保护”等7大类问题(详见表1)。同时,采用Likert七点量表法[8],对每个问题的选项进行整理并赋值为:非常同意=3,同意=2,一般同意=1,无所谓=0,一般不同意=-1,不同意=-2,非常不同意=-3;最后使用spss 19.0软件进行了数理分析。

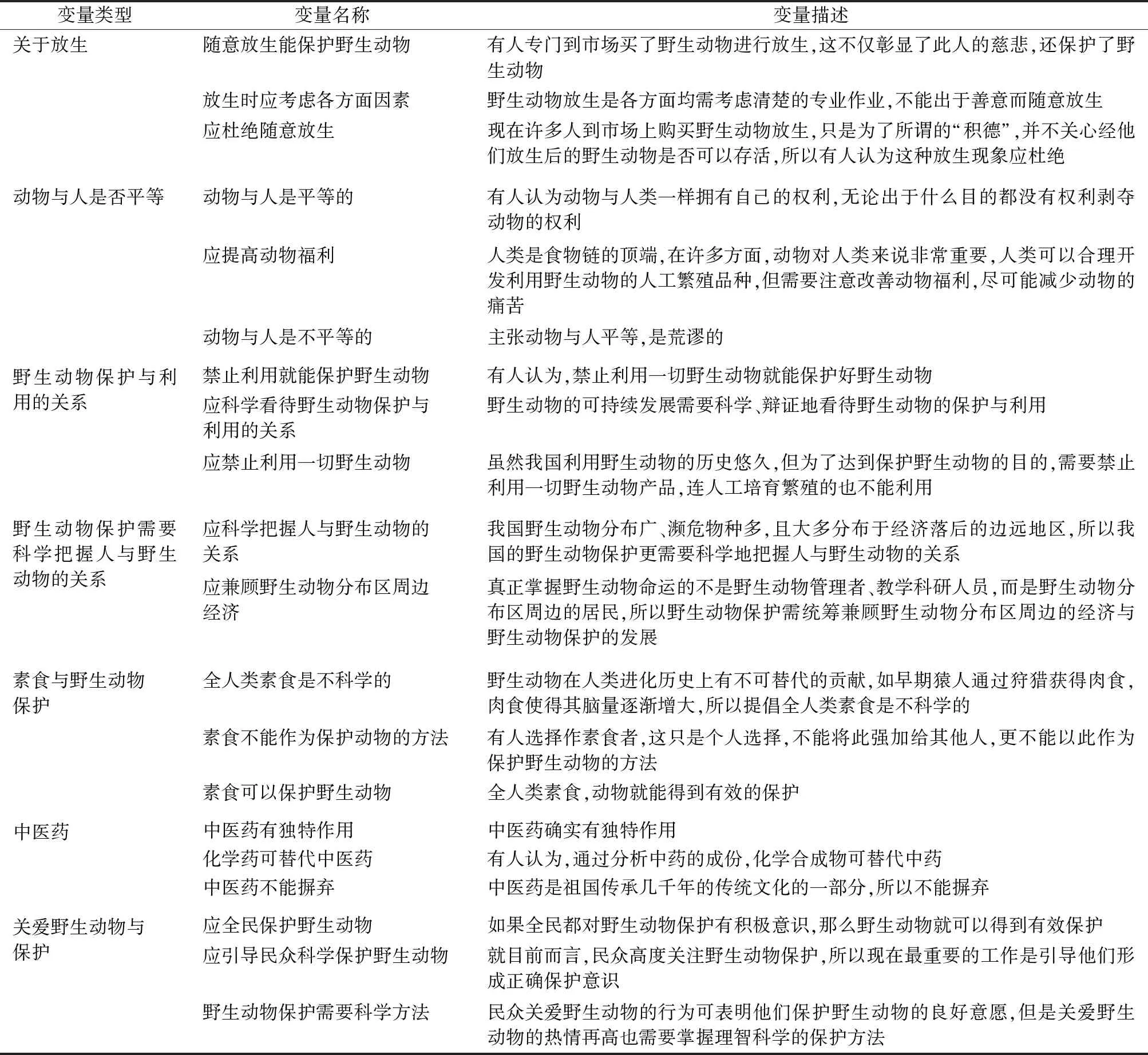

表1 野生动物保护态度问卷调查中的变量及其分类和描述

(二)问卷调查的组织及调查对象的基本情况

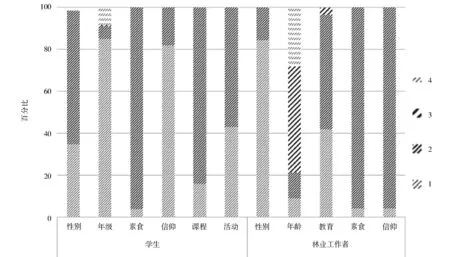

野生动物保护态度的问卷调查以3场野生动物保护教育讲座的参加者作为调查对象,在讲座开设前后共发放调查问卷283组(分别在讲座前、后针对同一调查对象发放的问卷为1组)。调查对象的基本情况详见图1。

第1场野生动物保护教育讲座开设于2015年9月,参加者为大学生,共发放调查问卷138组,回收有效问卷133组,有效回收率为96.38%。有效调查对象中有男生48人、女生85人;有大学一年级学生113人、二年级学生8人、四年级学生1人,研究生11人;有素食学生5人、非素食学生128人;有具有宗教信仰的学生7人、无宗教信仰的学生126人;有关注野生动物保护的学生109人、不关注的24人;有大学期间选修过环境保护类课程的学生21人、未选修过的112人;有参加过野生动物相关活动的学生57人、未参加过相关活动的76人。

第2场和第3场野生动物保护教育讲座开设于2016年8月份,参加者为林业工作者,共发放调查问卷145组,回收有效问卷122组,有效回收率为84.14%。在有效调查对象中,男性和女性分别为103人、19人,21~30岁、31~40岁、41~50岁、51~60岁等4个年龄段分别有11人、15人、62人、34人,拥有大专、本科、研究生学历的分别为51人、67人、4人,素食者和非素食者分别为5人和117人,具有宗教信仰和无宗教信仰的分别为5人、117人。

注:“性别”中,1指男性,2指女性;“年级”中,1指大学一年级学生,2指大学二年级学生,3指大学四年级学生,4指研究生;“素食”中,1指有素食习惯的调查对象,2指没有素食习惯的调查对象;“信仰”中,1指有宗教信仰的调查对象,2指无宗教信仰的调查对象;“课程”中,1指大学期间选修过环境保护类课程,2指大学期间未选修过环境保护类课程;“活动”中,1指参加过野生动物相关活动的大学生,2指未参加过野生动物相关活动的大学生;“年龄”中,1指21~30岁的调查对象,2指31~40岁的调查对象,3指41~50岁的调查对象,4指51~60岁的调查对象;“教育”中,1指拥有大专学历的调查对象,2指拥有本科学历的调查对象,3指拥有研究生学历的调查对象图1 野生动物保护态度问卷调查对象的基本情况

二、野生动物保护态度问卷调查的结果

(一)以高校大学生为调查对象

1.野生动物保护态度的现状及野生动物保护教育讲座产生的效果

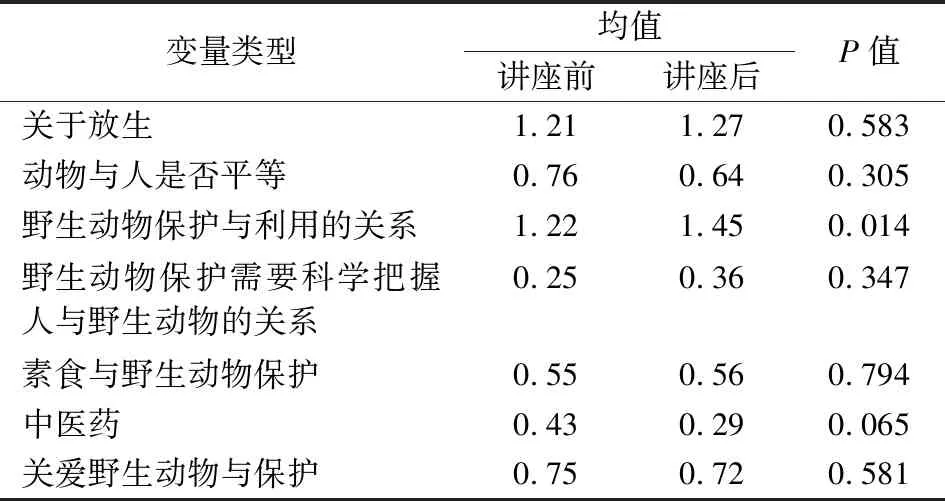

笔者分别在第1场野生动物保护教育讲座开设之前和之后,对参加学习的大学生进行了野生动物保护态度的问卷调查。调查结果显示,调查对象的野生动物保护态度在讲座学习之后有所变化,详见表2。

表2 参加野生动物保护教育讲座大学生学习前后野生动物保护态度的对比

从表2可以发现:在参加野生动物保护教育讲座之前,大学生在“野生动物保护需要科学把握人与野生动物的关系”问题上的平均得分最低,为0.25;在“野生动物保护与利用的关系”问题上的平均得分最高,为1.22。在参加野生动物保护教育讲座之后,大学生在“中医药”问题上的平均得分最低,为0.29;在“野生动物保护与利用的关系”问题上的平均得分最高,为1.45。同时,对参加讲座前后大学生态度得分均值进行Wilcoxon检验的结果显示,大学生在“野生动物保护与利用的关系”问题上的态度表现出显著性差异(P<0.05)。

2.野生动物保护态度的影响因素

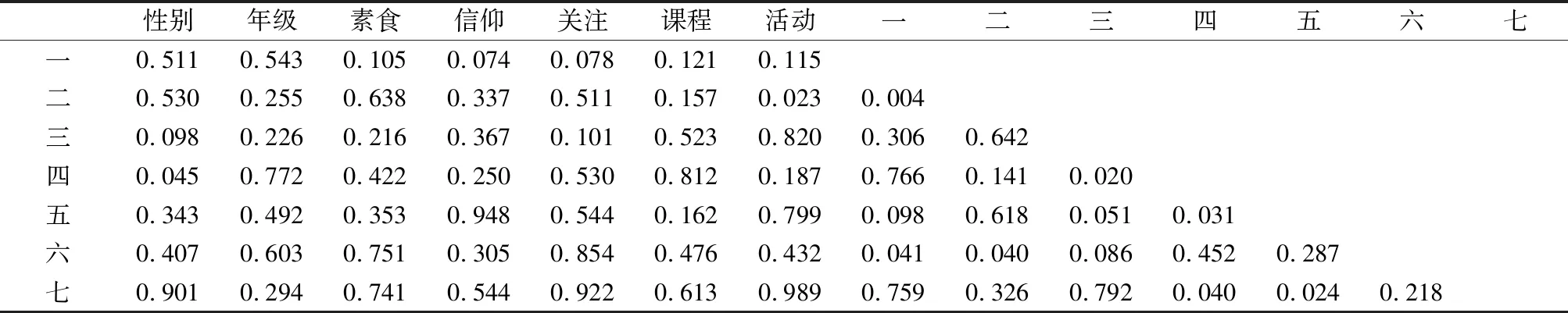

笔者采用Kruskal-Wallis H检验,对参加野生动物保护教育讲座大学生自身各项因素对其参加讲座前的野生动物保护态度的影响进行了分析,详见表3。从表3可以发现:在参加野生动物保护教育讲座之前,大学生在“野生动物保护需要科学把握人与野生动物的关系”问题上的态度得分与性别因素以及在“野生动物保护与利用的关系”“素食与野生动物保护”“关爱野生动物与保护”等问题上的态度得分的渐进显著性取值,在“关于放生”问题上的态度得分与在“动物与人是否平等”和“中医药”等问题上的态度得分的渐进显著性取值,在“动物与人是否平等”问题上的态度得分与在“中医药”问题上的态度得分的渐进显著性取值,在“素食与野生动物保护”问题上的态度得分与在“关爱野生动物与保护”问题上的态度得分的渐进显著性取值,均小于0.05。

表3 参加野生动物保护教育讲座大学生自身各项因素对其野生动物保护态度影响情况的H检验

注:“素食”指调查对象是否素食;“信仰”指调查对象是否有宗教信仰;“关注”指调查对象是否关注野生动物保护;“课程”指调查对象在大学期间是否选修过环境保护类课程;“活动”指调查对象是否参加过野生动物相关活动;“一”指放生类问题;“二”指动物与人是否平等的问题;“三”指野生动物保护与利用的关系问题;“四”指野生动物保护需要科学把握人与野生动物关系的问题;“五”指素食与野生动物保护的问题;“六”指中医药类问题;“七”指关爱野生动物与保护的问题

(二)以林业工作者为调查对象

1.野生动物保护态度的现状及野生动物保护教育讲座产生的效果

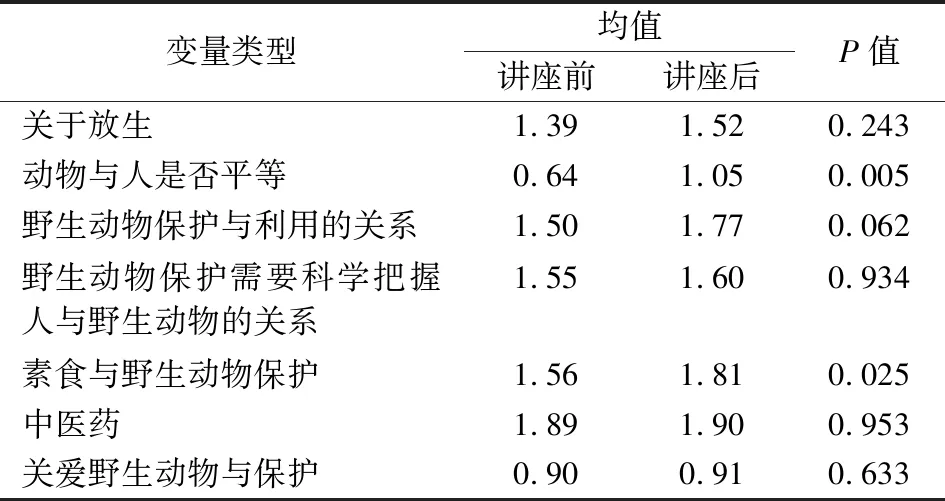

笔者分别在第2、3场野生动物保护教育讲座学习之前和之后,对参加学习的林业工作者进行了野生动物保护态度的问卷调查。调查结果显示,调查对象的野生动物保护态度在讲座学习之后有所变化,详见表4。

表4 参加野生动物保护教育讲座林业工作者学习前后野生动物保护态度的对比

从表4可以发现:在参加野生动物保护教育讲座之前,林业工作者在“动物与人是否平等”问题上的平均得分最低,为0.64;在“中医药”问题上的平均得分最高,为1.89。在参加野生动物保护教育讲座之后,林业工作者在“关爱野生动物与保护”问题上的平均得分最低,为0.91;在“中医药”问题上的平均得分最高,为1.90。对讲座前后林业工作者态度得分均值进行比较,7个变量的得分均值都有所上升;同时,对参加讲座前后林业工作者态度得分均值进行Wilcoxon检验的结果显示,林业工作者在“动物与人是否平等”问题上的态度表现出极显著差异(P<0.01),在“素食与野生动物保护”问题上的态度表现出显著性差异(P<0.05)。

2.野生动物保护态度的影响因素

笔者采用Kruskal-Wallis H检验,对参加野生动物保护教育讲座林业工作者自身各项因素对其参加讲座前的野生动物保护态度的影响进行了分析,详见表5。

从表5可以发现:在参加野生动物保护教育讲座之前,林业工作者在“素食与野生动物保护”问题上的态度得分与年龄因素以及在“关于放生”“动物与人是否平等”“野生动物保护与利用的关系”“野生动物保护需要科学把握人与野生动物的关系”“中医药”“关爱野生动物与保护”等问题上的态度得分的渐进显著性取值,在“动物与人是否平等”问题上的态度得分与素食因素以及在“关于放生”“野生动物保护与利用的关系”等问题上的态度得分的渐进显著性取值,在“野生动物保护与利用的关系”问题上的态度得分与在“关于放生”问题上的态度得分的渐进显著性取值,在“中医药”问题上的态度得分与在“关于放生”“关爱野生动物与保护”等问题上的态度得分的渐进显著性取值,均小于0.05。

三、基于野生动物保护态度问卷调查结果的深入探讨

笔者采用Likert量表法对调查结果进行赋值,使用Wilcoxon检验和Kruskal-Wallis H检验对数据进行统计处理,最后得到的调查结果如下。①在参加野生动物保护教育讲座之前,高校大学生和林业工作者的野生动物保护态度得分均为正值,而且林业工作者在7类问题上的野生动物保护态度得分都高于大学生。这说明高校大学生和林业工作者都具有良好的野生动物保护态度,而林业工作者的野生动物保护理念比大学生的更科学。②在参加野生动物保护教育讲座之后,高校大学生和林业工作者的野生动物保护态度得分都有所变化。这说明野生动物保护教育讲座对大学生和林业工作者的保护观念确实产生了影响,对可持续发展范畴的野生动物保护理念的形成具有一定的效果,可以作为提高保护意识的有效途径。但是,高校大学生在讲座学习之后在7类问题上的野生动物保护态度得分有升有降,这说明大学生尚不能完全接受可持续发展范畴的野生动物保护观念,也从侧面佐证了李倩在相关研究中提出的“高校学生对野生动物保护与利用关系的认识存在误区”的论点[9]。而林业工作者在讲座学习之后在7类问题上的野生动物保护态度得分均有所上升,这可能是因为野生动物保护教育讲座的内容与其工作密切相关且有即时用途,所以其接受效果较好。③对野生动物保护教育讲座涉及的保护理念,高校大学生和林业工作者的理解程度和接受程度不同。

表5 参加野生动物保护教育讲座林业工作者自身各项因素对其野生动物保护态度影响情况的H检验

注:“教育”指调查对象的受教育程度;“素食”指调查对象是否素食;“信仰”指调查对象是否有宗教信仰;“一”指放生类问题;“二”指动物与人是否平等的问题;“三”指野生动物保护与利用的关系问题;“四”指野生动物保护需要科学把握人与野生动物关系的问题;“五”指素食与野生动物保护的问题;“六”指中医药类问题;“七”指关爱野生动物与保护的问题

(一)高校大学生野生动物保护态度影响因素的分析

在参加野生动物保护态度问卷调查的大学生中,大学一年级学生占84.96%,所以未选修过野生动物保护相关课程和未参加过环境保护类活动的学生比例较高,分别为84.20%和57.10%。这有可能导致部分高校学生在参加野生动物保护教育讲座学习前的野生动物保护态度得分偏低。

问卷调查数据的Kruskal-Wallis H检验结果详见表3。①在参加野生动物保护教育讲座之前,大学生在“野生动物保护需要科学把握人与野生动物的关系”问题上的态度得分与性别因素以及在“野生动物保护与利用的关系”“素食与野生动物保护”“关爱野生动物与保护”等问题上的态度得分之间表现出显著差异(渐进显著性小于0.05)。这说明大学生对“野生动物保护需要科学把握人与野生动物的关系”问题有科学的认识,但对“野生动物保护与利用的关系”“素食与野生动物保护”“关爱野生动物与保护”的科学含义尚缺乏理解。②Caro等[10]的研究表明,学生所获得的课程内容和所在年级会影响其对保护教育论点的理解程度,而性别不会产生影响。然而,野生动物保护态度问卷调查数据的分析结果显示:大学生在“野生动物保护需要科学把握人与野生动物的关系”问题上的态度得分与性别因素之间表现出显著差异(渐进显著性小于0.05),这说明不同性别学生对野生动物保护的认知水平可能不同[11];同时,在参加问卷调查的学生中,仅有15.80%的学生在参加野生动物保护教育讲座之前选修过环境保护类课程,样本量过少,而且大学一年级学生所占比例高达85.00%,各年级学生所占比例缺乏均衡性,所以调查数据未能体现学生所获得的课程内容和所在年级与野生动物保护态度的相关关系。③梦梦等[12]的调查研究结果表明,少数民族宗教文化能促进野生动物的保护。然而,野生动物保护态度问卷调查数据的分析结果未能予以佐证,这可能是因为参加问卷调查的学生中仅有18%的学生具有宗教信仰,样本量较少。根据上述问卷调查分析结果,野生动物保护教育应促进大学生对野生动物保护可持续发展科学内涵的学习和理解,使之将来能够以科学的保护思想指导相关的科研和实际工作。

此外,对参加野生动物保护教育讲座前后大学生态度得分均值进行比较,7个变量中“关于放生”“野生动物保护与利用的关系”“野生动物保护需要科学把握人与野生动物的关系”“素食与野生动物保护”的得分均值有所上升,“动物与人是否平等”“中医药”“关爱野生动物与保护”的得分均值有所下降。这可能是因为大学生正处于思想观念形成时期,在接受可持续发展范畴的野生动物保护观念之前已经受到社会教育和社会舆论相关观点的影响,而这些观点良莠不齐,对野生动物保护教育效果既有正面影响又有负面影响。

同时,对参加讲座前后大学生态度得分均值进行Wilcoxon检验的结果显示,学生在“野生动物保护与利用的关系”问题上的态度受保护教育影响的效果显著(P<0.05)。这可能是因为学生在参加讲座学习前直接或间接地受到过极端的动物保护思想的影响,所以对野生动物保护与利用关系的科学内涵缺乏正确的理解。而通过参加野生动物保护教育讲座,学生开始逐渐理解野生动物保护与利用关系的科学含义。这也印证了陆锋的相关研究结果,即随着受教育程度的提高,公众对野生动物利用问题的态度更加趋于理性,对野生动物利用问题的看法也更加客观、实际,对科学的野生动物保护常识以及当前相关的国家政策的了解程度也更高[13]。

李倩的相关研究指出,通过野生动物保护教育,学生对野生动物保护的认识有所提高,所以对大学生进行野生动物保护理念教育是引导大学生走出野生动物保护认识误区的前提条件,而辩证地看待野生动物保护与利用的关系应成为野生动物保护理念教育的重要内容之一[9]。因此,高校应结合学科专业优势,开设野生动物保护教育讲座和相关课程,并为学生提供更多样的学习和实践平台,如选修课、社会实践、实习基地等。Zsóka等人将学生描述为“更可持续未来的关键驱动因素”[14]。可见,大学生对未来社会有巨大的提供贡献的潜质。为此,教师应为学生提供机会,使之了解动物保护的复杂性以及相应的解决问题的方法,帮助他们树立良好的保护观念,从而使之获得在更严重的保护问题上的影响和解决能力[15]。

(二)林业工作者野生动物保护态度影响因素的分析

中国野生动物保护协会和美国野生救援协会在2005年取得的调查结果显示,政府监管和舆论宣传的带动提高了执业者的保护意识[16]。与高校大学生相比,参加野生动物保护态度问卷调查的林业工作者多数有丰富的工作经历和岗位学习经历,而且在长期的工作中接受政府监管,并受到相关舆论宣传的影响,所以问卷调查结果显示林业工作者在参加野生动物保护教育讲座前就具有可持续发展范畴的野生动物保护观念。

问卷调查数据的Kruskal-Wallis H检验结果(详见表5)显示:在参加野生动物保护教育讲座之前,林业工作者在“素食与野生动物保护”问题上的态度得分与年龄因素以及在“关于放生”“动物与人是否平等”“野生动物保护与利用的关系”“野生动物保护需要科学把握人与野生动物的关系”“中医药”“关爱野生动物与保护”等问题上的态度得分都表现出显著差异(渐进显著性小于0.05)。这说明无论自身是否有素食习惯,林业工作者对“素食与野生动物保护”问题的认识都对其他保护观念产生了影响。罗华莉、李媛等人[17-18]的相关研究认为,素食既是关爱野生动物的体现,又是保护野生动物的有效途径。对这类观点,年龄越大的人往往越会被吸引。然而,素食是个人的一种选择,与野生动物保护并没有直接的联系,为了倡导素食而将其与野生动物保护关联起来进行宣传的做法显然是不正确、不科学的。所以野生动物保护教育应注重引导林业工作者科学地认识野生动物保护问题,避免其被网络上的虚假宣传误导。

此外,对林业工作者在参加野生动物保护教育讲座前后在7类野生动物保护问题上的态度得分均值进行比较可以发现,通过讲座学习,得分均值全部升高。这说明林业工作者能够接受野生动物保护教育讲座的观点。同时,对林业工作者在参加讲座前后的态度得分均值进行Wilcoxon检验的结果显示,林业工作者在“素食与野生动物保护”问题上的态度表现出显著性差异(P<0.05),在“动物与人是否平等”问题上的态度表现出极显著差异(P<0.01)。这说明通过讲座学习,林业工作者逐渐对“素食与野生动物保护”问题有了正确的认识。同时,由于林业工作者在日常工作中常遇到野生动物利用、人与野生动物冲突等情况,在“动物与人是否平等”问题上有切身的感受,所以通过讲座学习对该问题的正确认识普遍有了显著的提高。

林业工作者的野生动物保护观念会在工作过程中得到体现。因此,为了防止因缺乏科学的保护意识或存在不科学的保护意识而对生物多样性和生态系统产生不利影响[2],林业工作者应积极建立可持续发展范畴的野生动物保护观念。这不仅需要所在的工作单位为其提供相关的培训机会,而且需要高校通过课程、讲座、讨论等形式为其提供社会教育。

四、基于野生动物保护态度问卷调查结论的野生动物保护教育改进措施

(一)结论

野生动物保护态度问卷调查的结果显示:高校大学生和林业工作者都具有基本的野生动物保护观念,但林业工作者的保护理念比高校大学生的更符合可持续发展观;而且,野生动物保护讲座对高校大学生和林业工作者都产生了切实的效果,但两者对讲座的接受程度存在差异。

(二)措施

1.以可持续发展观为指导开展野生动物保护教育

“生态文明建设”在中共十八大报告中被专章论述并被写入党章。“生态文明建设”作为我国的战略决策,以尊重和保护自然为前提,以人与自然和谐共生为宗旨,以可持续的生产方式和消费方式为内涵,以走可持续的、人与自然和谐发展的道路为着眼点[20-21]。生态文明的本质决定了林业的可持续发展模式[22]。然而,在实际的生活和工作乃至生态环境和生物多样性保护教育中,人们会受到极端保护等思想宣传的误导和相关舆论的影响,从而导致生态建设向非可持续方向发展。因此,野生动物保护教育应以可持续发展思想为指导,选择科学、正确的生态环境和生物多样性保护理念作为野生动物保护教育的内容;同时,注重理论与实践相结合,培养高校大学生和林业工作者在处理“野生动物保护与利用的关系”“野生动物保护中人与野生动物的关系”等问题上的辩证思维,以避免其一味地接受非可持续发展的野生动物保护思想。

2.积极开展长期与短期相结合的野生动物保护教育

反复接触自然保护教育有利于学生对保护问题的理解并促进其正确态度的形成,所以保护教育应重视长期教育与短期教育的结合[14]。因此,对大学生而言,高校应以可持续发展范畴的野生动物保护观念为指导,在保护生物学类课程体系和思想政治理论课程体系中增设保护教育类课程或相关教学内容,为开展长期的保护教育奠定基础;同时,通过开设讲座、提供培训和组织社会实践等途径开展形式多样的短期教育,以渗透和体验的形式传播可持续发展的野生动物保护思想。对林业工作者而言,高校及其所在单位应根据其拥有的林业实践经验,组织有计划的长期学习和及时的短期培训等,以深化其对可持续发展的野生动物保护观念的理解,并促进保护理念在工作实际中的贯彻执行。

3.强化野生动物保护教育教学的多样性和针对性

教学类型也会对野生动物保护理念产生影响[10],所以高校有责任通过组织社会实践活动和志愿活动以及开设相关讲座等开展形式多样的野生动物保护教育,从而培养大学生能够以可持续发展范畴的保护观念应对野生动物保护问题;而且有责任与林业单位合作,通过组织集中学习、在线学习、讨论会以及开设相关讲座等,为林业工作者提供多样化的学习机会,从而使其获得对实际工作具有指导意义的科学思想观念。同时,高校应结合大学生的学科专业特点和林业工作者的工作特点开展富有针对性的保护教育教学,对大学生更注重可持续发展的野生动物保护理念的讲解,对林业工作者更注重强调可持续发展的野生动物保护观念在实际工作中的应用。此外,生态环境和生物多样性保护教育应增加大学生和林业工作者对环境保护所承担责任的内容[19],从而使他们成为野生动物保护可持续发展的第一行动力量。

资助项目:黑龙江省教育科学“十三五”规划2018年度重点课题“新时代生态文明视野下大学生野生动物保护教育研究与实践”,项目编号GBB1318006;国家林业局野生动物保护管理项目“野生动物保护教育”。