数字经济下的监管挑战

寇宗来 刘雅婧

人类社会每次发生重大变革,都是某种通用技术(General Purpose Technology)“创造性破坏”的结果。所谓通用技术,是指其功能带有通用性和普适性,所产生的影响不仅限于某种特定的产品或产业,而是会渗透到社会的方方面面。蒸汽机是一种通用技术,它所提供的源源不断的机械动力促生了“工业革命”,不但破坏了原有的基于人力或畜力的生产和生活方式,同时也创造了前所未有的工业化生产和生活方式。类似地,信息技术即是通用技术,其重要性不仅因为信息产业本身非常庞大,更在于它产生的社会影响无所不包。凭借数字化、大数据和互联网“无孔不入”的渗透性,既有产业的各种流程、各产业间的链接方式将会被重新塑造,传统的产业界限变得日益模糊。进一步地,信息技术会将个人消费和选择行为进行“编码”,形成容易处理和传播的数字信号,使人际关系变得高度网络化和互联网化,销售行为变得日益“精准化”和“定制化”。这是一个“创新性破坏”的动态演进过程,旧的生产和生活方式不断被破坏,新的生产和生活方式不断被创造出来;社会阶层不断洗牌,利益分配不断调整,有人因此受益,有人因此受损。既然数字革命的影响无所不及,要对其进行全面细致的分析,不但超出了笔者的能力范围,也会受到论文篇幅的限制。由此,本文只能挂一漏万,选择一些与数字创新紧密相关的重大问题,剖析其中的经济机理及相应的政策含义。面对数字革命,经济理论的解释力并未过时,但经济规律在表现形式上的巨大变化,却会让某些既有问题变得极其尖锐,对公共政策的制定和实施带来前所未有的挑战。

一、数字化如何影响企业规模?

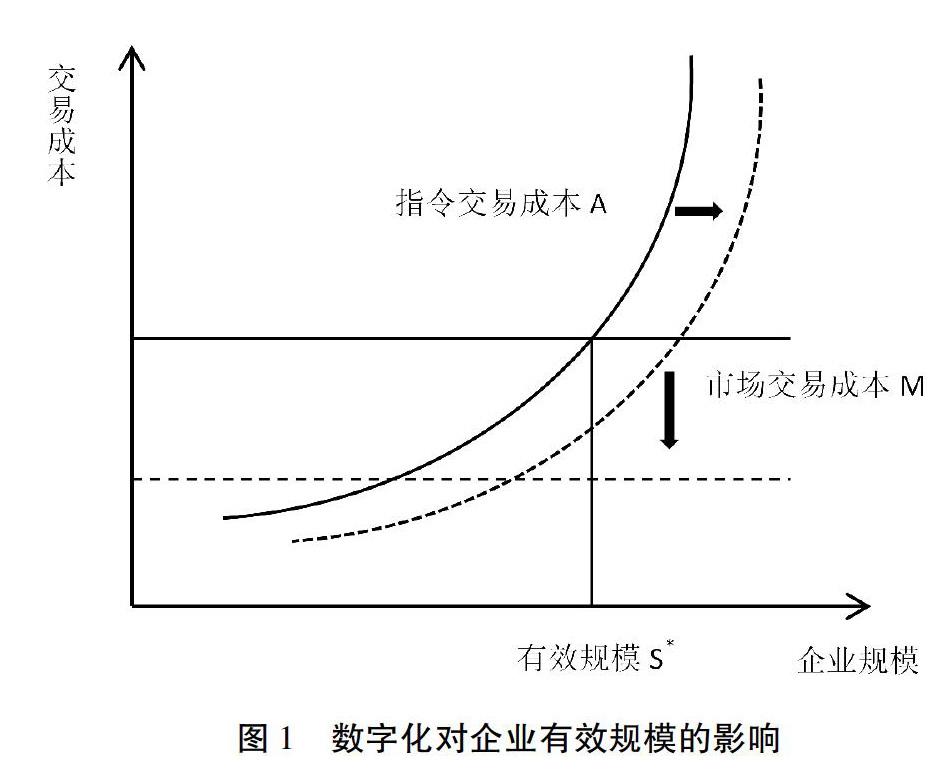

数字化对企业规模的影响,实际上可以视为科斯企业理论的简单应用。在新制度经济学的分析框架下,交易是最小的分析单元。为了完成某项交易,既可以采取市场交易的方式,也可以采用行政指令的方式。科斯的洞见是,不管是市场交易还是行政指令,在配置资源上都是有成本的,而企业的性质就是用行政指令替代市场价格。考虑到价格机制的运行成本主要来自于企业之间的谈判或协调,因而大致上可以视之为与企业规模无关的常量。行政指令配置资源的成本会随企业规模的增加而不断增加。直观上,企业规模越大,组织科层越多,行政指令自上而下的传递与自下而上的反馈都会遇到更多的扭曲和遗漏。综合起来,如图1所示,市场交易成本M与指令交易成本A的交点就决定了企业的有效规模S*。如果企业规模小于S*,则在边际上用指令交易来替代市场交易,资源配置的效率会提高,即企业规模应该扩大;反过来,如果企业规模大于S*,则在边际上用市场交易来替代指令交易,资源配置的效率会提高,即企业规模应该缩小。基于这个分析框架,就很容易理解数字化对企业规模有两种效果相反的驱动力量。第一种,数字化及由其所催生的互联网沟通手段,会极大地降低市场交易的运行成本,这显然会降低企业的有效规模;第二种,数字化及由此而来的管理信息系统,会大幅度提高企业管理效率,即降低指令交易的实施成本,这显然会提高企业的有效规模。

数字化对企业规模的最终影响是上述两种驱动力量共同作用的结果,原则上是模糊不清的。但依赖于交易的具体性质,有两种组合非常值得关注:一是与交易相关的管理成本主要来自于企业内部,如拆台、推诿之类的人际博弈,而市场交易成本主要来自于诸如交通费用及“地推”过程中出现的各种销售费用。数字化对于降低企业内部的管理成本没有太大帮助,但却可以大幅降低相应的市场交易成本。由图1可知,数字化将会对企业有效规模产生“小而美”的影响。二是与交易相关的市场交易成本主要来自于企业之间的谈判成本,而管理成本主要来自于信息交流的延迟和扭曲。数字化对于降低市场交易成本没有太大帮助,但可以大幅降低相应的管理成本。由图1可知,数字化将会对企业有效规模产生“大而强”的影响。

这里所分析的“小而美”和“大而强”,都是针对“有效规模”而言的。这就意味着,面对数字化冲击,只有那些作出顺势调整的企业,才能提高效率并在市场竞争中存活下来。由此就会牵涉到三个方面的重大政策挑战:

(一)如何处理保护劳动利益与维持劳动力市场灵活调整之间的两难

这其中最为核心的问题则是企业能否自由地解雇员工。一方面,数字化、互联网以及基于互联网金融的电子商务在中国得到了空前发展,这在客观上要求许多企业必须沿着“小而美”的方向调整规模;另一方面,自2008年以来,中国推行了《中华人民共和国新劳动法》,其本质是大幅度提高企业解雇工人的成本,这在客观上提高了企业降低规模的难度,进而降低了它们在数字时代的市场竞争力。对照法国等欧洲国家的现实情况可以发现,通過提高解雇成本会让劳动力市场变得日益僵化,名义上是为了保护劳动者的利益,实际效果却可能恰好相反。考虑到中小企业是解决劳动就业的主力军,在数字时代,保护劳动者利益的最好办法是维持一个高度灵活的劳动力市场,鼓励更多的初创企业出现,也让既有企业根据市场需求和技术变化灵活调整雇佣规模。终极法则是:企业数量越多,对劳动者的争夺就越激烈,劳动者的利益也就越有保障。

(二)如何处理马歇尔冲突,即生产效率与定价效率之间的两难

与一般生产要素投入相比,数字要素的初创成本很高,但复制成本几乎为零。一旦数字要素成为企业的核心要素,生产过程就会呈现出极其显著的规模经济,生产得越多,其单位产品的平均成本就越低,故从生产效率角度来看,单个企业规模越大越好。然而,一旦生产高度集中到单个企业,它将获得巨大的市场力量,进而可以制定远高于平均成本的市场价格,并导致巨大的垄断扭曲,这就是所谓的马歇尔冲突。马歇尔冲突古已有之,但数字化生产方式将其变得极为尖锐。在互联网技术的支持下,数字化不但加强了生产方的规模经济,还会在需求侧出现强大的网络外部性,结果导致空前强大的平台霸权。如何处理“大而强”的互联网平台可能出现限制竞争的行为,是监管部门必须认真应对的严峻挑战。一方面,以BAT为代表的大型平台企业,具有较高的市场份额,其对竞争的影响值得警惕;另一方面,值得警惕的是,“大”或市场的优势地位并不是反垄断的充分理由。很显然的原因是,一旦平台撮合的市场交易具有显著的双边网络外部性,“大”本身意味着效率的提升,也往往是“优胜劣汰”的结果。盲目的反垄断必然会陷入“打击先进,保护落后”的管制悖论。

中国当前一个很重要的问题是,许多大企业,尤其是大型国有企业的市场垄断地位不是来自于技术创新,而是凭借行政性进入壁垒而获得的。这意味着,即便潜在进入者创造出了更好的技术,也无法真正进入市场,结果是这些受行政性进入壁垒庇护的大企业“死于安乐”,失去了创新动力。破除行政性进入壁垒是提高大企业创新激励的当务之急。

(三)如何处理大企业与小企业之间的关系

“小而美”与“大而强”不是相互独立的,因为在数字化生存的环境下,企业乃至产业的边界变得模糊不清,两个传统上风马牛不相及的企业可能会突然因为技术创新而发生强烈的竞合关系。

從创新角度看,大企业与小企业各有优劣点。根据阿罗的分析,大企业因为具有更大的在位收益而不愿意进行创新;但正如熊彼特所强调的,创新也是一种“创造性破坏”的过程,许多小企业就是通过技术创新而进入市场的,并最终取代原有在位者而成为大企业。面临严峻的进入威胁,大企业也必须创新,这样才能保住其巨大的在位利润。来自创新型小企业的进入威胁,是鞭策大企业创新的必要条件。但在数字经济时代,大企业相比小企业的一个重要优势是拥有大量的客户群,而许多产品或服务又呈现出显著的“网络外部性”,即消费者使用某种产品或服务所得到的效用与使用这种产品或服务的人数正相关。由此,中小微创新企业所面临的一个巨大风险就是,大企业可能对其创新成果进行“微山寨”或“周围创新”。即便大企业“山寨”出来的产品或服务本身质量较低,但它们也可能凭借“网络外部性”的优势而将中小微企业挤出市场,或者至少可以通过这种方式大幅压低收购价格,从而极大地降低中小微企业的创新收益,进而最终降低创新激励。鉴于此,国家必须切实强化知识产权保护,以免中小微企业的创新利益受到大企业的不正当侵蚀。只有这样,才能在大企业与中小微企业之间真正建立起共生共赢的产业生态,进而为“创新驱动”打下坚实的微观基础。

二、数字化过程中的企业利益与个人利益

在传统技术手段下,人际交往及决策行为是“稍纵即逝”和“健忘”的,大规模收集、存贮、处理和传播他人信息的成本极其高昂,因而需要借助国家力量,如人口普查,才能获得大规模数据样本。对于国家获得及使用个人数据的项目,公众在主观上没有太多的反对意见,公众广泛认为这对于国家制定和实施良政是必不可少的。但到了数字化和互联网时代,人际交往和决策行为很容易被“编码”成数字信息记录下来。除了政府,许多平台型私人营利企业,也具备了大规模数据收集、存储、处理和传播的技术能力。实际上,在很多方面,这些私人企业的大数据收集和处理能力甚至比政府更为强大。社会公众不免担心,现实中也的确观察到此类个别案例,私人企业会滥用其收集到的大数据,不但损害了个体利益,也对公共利益造成影响。如何客观地看待和有效应对商业企业对大数据的使用,特别是如何通过界定“数字产权”的归属来平衡商业利益与消费者权益,就给数字时代公共监管带来巨大挑战。

必须承认,企业拥有大数据原则上是可以提高资源配置效率的。在传统社会中,绝大多数消费者对于企业是“匿名的”,即企业既不知道消费者在哪里,也不知道消费者是否喜欢自己的产品,当然更不知道不同消费者之间的偏好差异,由此必然导致供给与需求之间的低效匹配。对此,微观经济学简单而不失一般性的刻画是,企业面临一条向下倾斜的需求曲线。尽管企业知道不同消费者的支付意愿不同,但却因无法区分消费者而只能制定某个高于边际成本的统一价格,而低效匹配则体现为由此所产生的“社会福利净损失”。面对这种情况,企业当然可以通过广告来促进市场交易,但面对“匿名”消费者,广告本身也只能是“广而告之”和“广种薄收”的,并不能真正解决低效匹配问题。而到了数字化时代,情况发生了本质性变化。根据“现实偏好理论”的逻辑,虽然一开始消费者对企业依然是匿名的,但其消费选择可以编码成数字信息而记录下来,随着时间的推移和消费次数的增加,企业就可以根据这些选择信息而将消费者的偏好函数给“积分”出来。而一旦企业知道了消费者的偏好函数,就可以对不同的消费者实行差别定价,对支付意愿高的消费者征收高价,对支付意愿低的消费者征收低价。最极端的情况是,企业准确知道每个消费者的偏好信息,并对他们实行完美的“价格歧视”,这样就完全消除了定价扭曲导致的净损失,进而让社会福利达到最大。

但很显然,这样一个社会福利最大化的结果是消费者不愿意看到的,因为企业拿走了所有的社会剩余。也不难理解,对此反对最激烈的一定是那些高偏好消费者,因为在消费者匿名的传统情形下,他们原本可以用更低的价格购买到所需要的产品。这就产生了当前热议的“大数据杀熟”问题。按照传统的商业伦理,作为企业的忠诚客户或高端客户,他们应该得到更多优惠,但现在他们却要因此而支付比“生客”更高的价格。面对“大数据杀熟”的威胁,消费者当然不希望企业掌握和“挖掘”他们消费记录的大数据,但面对强大的企业,单个消费者完全处于弱势地位。因为在数字化时代,只要有交易发生,这些信息就会被自然地记录下来,而企业是否使用这些数据,或者如何使用这些数据,都远远超出了消费者的控制范围。实际上,在很多情况下,消费者甚至都不知道,或者不记得他们的个人信息已经被充分暴露给企业。

如何平衡大数据提升交易匹配效率的好处与它可能被企业滥用而损害消费者的坏处?欧盟给出的方案是《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation,简称GDPR)。GDPR确定了用户拥有“被遗忘权”,即用户个人可以要求责任方删除关于自己的数据记录,也要求网站经营者必须事先向客户说明会自动记录客户的搜索和购物记录,并获得用户的同意,否则按“未告知记录用户行为”作违法处理,并对违法企业的罚金最高可达2 000万欧元(约合人民币1.5亿元),或其全球营业额的4%,以高者为准。GDPR所指向的问题是个真问题,但其所给出的方案却必须谨慎看待。因为GDPR会让许多私人企业放弃一些本来有利可图的业务。如果“有利可图”是公司侵害个人隐私的“损人利己”,这种业务缩减正是GPDR想要实现的理想结果。但如果“有利可图”原本是公司与个人之间的“互利双赢”,这种业务缩减将是GDPR对社会福利造成的实质性伤害。

准确评估GDPR的社会成本和社会收益面临一个实施悖论。GDPR若要有效,意味着它有强大的威慑效应;然而一旦GDPR具有强大的威慑效应,人们就永远无法知道到底何种业务本来会有,但现在却消失了。这种实施悖论的本质是,只有隐私权被侵犯才有可能知道隐私权到底价值几何。只有存在一个隐私权交易市场,个人隐私才能真正被定价和受到保护。面对欧盟通过的GDPR,中国的监管层切不可盲目跟风。与其笼统地强制实行“被遗忘权”,不如制定规则来评估隐私权的价值有多大,并制定相应的赔偿规则。究其本质,GDPR的“被遗忘权”是一种“否定性权利”,即没有规定的或消费者无法预知其潜在损失的,都是不允许公司使用的。以此对照,为了保护消费者免受侵害,中国监管层或许更应该关注消费者与大数据相关的“肯定性权利”,让消费者拥有能够明确识别的、与自己特征相关的数据权利。最典型的例子是与手机号码相关的权利归属。由于微信、支付宝及各种互联网企业的注册使用都与消费者手机号码高度绑定,因此,手机号码使用时间越长,消费者改变手机号码的转换成本也将越高。一旦消费者被手机号码“锁定”,他们遭受电信运营商的“大数据杀熟”将不可避免。对此,监管层应采取切实可行的措施,真正解决消费者的“携号转网”问题。