综放工作面冒放性及放煤方式分析

张 超

(1.太原理工大学矿业工程学院,山西 太原 030024;2.潞安环能股份公司常村煤矿,山西 长治 046102)

0 引言

常村煤矿S5延伸采区位于+470 m水平南部,采区北侧以曲庄保护煤柱与22采区相邻;西邻郭庄井田;南为井田边界,紧邻藕泽断层;东临+520 m水平S5、S6采区。采区南北走向长约3.3 km,东西倾斜宽2.0 km,采区面积约为6.29 km2。根据S5延伸采区的开采规划,S5-13工作面位于S5延伸采区东部,井下位置东面为S5-13工作面,西部和北部均为实体煤,南部为S5延伸采区下山,该工作面煤层平均厚度为6.10 m,工作面割煤高度为3.4 m,放煤高度为2.7 m;采放比为1∶0.79。工作面周边范围内发育的地质构造有:DF28-15号断层和DF28-16号断层及陷落柱DX28-11、DX28-12、DX28-13、DX28-16、DX28-19和DX28-22。

S5-13工作面开采煤层为3#煤层,根据工作面邻近钻孔统计,3#煤层整体赋存为一单斜构造、东南高西北低,煤层倾角为0°~8°。3#煤层底板标高为+451.0~+483.0 m,埋深为471~490 m,位于山西组的中下部,煤层厚度较大,上距K8砂岩22.42~43.30 m,平均31.67 m,下距K7砂岩顶面2.70~18.85 m,平均12.98 m,煤层厚度0.50~7.33 m,平均厚度6.04 m,含夹矸0~3层,夹矸岩性多为炭质泥岩,少数为泥岩;煤层均为黑色,块状及粉状,细、中条带状结构,层状构造,灰黑色条痕,具玻璃光泽,呈现阶梯状或贝壳状断口。煤层顶板岩性为泥岩、粉砂质泥岩,其上为灰白色厚层中、粗粒砂岩,底板岩性为黑色粉砂岩、细粒砂岩。该煤层控制程度较高,为稳定型可采煤层。

1 影响冒放性的因素

综放工作面的开采主要取决于煤炭回收率的高低,应用综放技术开采煤层时首先要看煤层的冒放性[1-3],而影响冒放性的主要因素有以下几个方面。

1.1 顶煤节理裂隙的影响

顶煤节理裂隙的发育程度直接影响到顶煤的冒放性,节理裂隙较为发育的煤层,顶煤在支承压力的作用下相对容易破碎,节理裂隙越发育,顶煤的冒放性就越好,就越容易放出。3#煤层从已揭露的巷道看,内生节理和外生节理都较为发育。因此顶煤冒放性较好。

1.2 顶板的影响

顶板包括直接顶和基本顶,直接顶对顶煤压裂无直接影响,但直接顶能够随采随冒,能充满采空区,以防基本顶冲击来压,并促使顶煤放出。因此直接顶具有一定的厚度是放顶煤开采顶煤破碎冒落后顺利放出的基本条件,否则不利于顶煤的回收。无论从矿压角度还是从顶煤采出率考虑,直接顶的最小厚度应能充满采出煤后形成的空间。另外,根据生产实践经验,在放顶煤开采过程中,有部分老顶随直接顶一起冒落而充满采出煤后形成的空间。S5-13工作面顶板的直接顶板以粉砂岩、泥岩为主,含植物化石,为半坚硬岩岩类。底板多为薄层泥岩或粉砂岩,以粉砂岩为主,灰黑色,厚层状,为半坚硬岩岩类。能够随着工作面推进发生周期性垮落。

1.3 煤层厚度和硬度的影响

一般来说,顶煤过厚其上部很难充分松动,相关科研院所试验结果证明顶煤冒放性随煤层厚度的增大而减弱,放顶煤开采的最大临界煤层厚度为12.5~15.0 m。同时,煤层强度是影响顶煤冒放性的关键因素。软煤层为柱状冒落,椭球体放出,顶煤垮落角88°,放出率83.9%;中硬煤层为半圆拱式冒落,椭柱体放出,顶煤垮落角67°,放出率73.1%;硬煤层为拱桥式冒落,抛物体放出,顶煤垮落角55°,放出率仅为13.4%。按照顶煤的强度与破坏关系的理论计算,当煤的强度值R3c>20 MPa时,顶煤的破坏程度降低,其冒落性渐差。目前,S5-13工作面煤层厚度平均为6.10 m,根据实际地质情况,3#3煤层均为黑色,块状及粉状,细、中条带状结构,层状构造,灰黑色条痕,具玻璃光泽,呈现阶梯状或贝壳状断口。结合已采的放顶煤工作面的实践经验,工作面顶煤冒放性较好。

1.4 开采深度的影响

当开采深度小于100 m时,顶煤冒放性较差;当开采深度大于300 m时,开采深度对顶煤的冒放性影响较小[4-6]。总之,冒放性随开采深度增加而加强,开采深度大于300 m时,顶煤是易冒落的。本井田S5-13工作面埋深471~490 m左右,因此从开采深度看,顶煤易冒落。

1.5 煤层夹矸的影响

煤层中,若是顶煤中存在厚而坚硬的夹矸,将会严重影响顶煤的冒放性。主要有两方面原因,一方面,夹矸在顶煤中形成“骨架”,使顶煤不易垮落;另一方面,即使顶煤垮落,夹矸形成大块,影响顶煤冒放过程中的流动性,易堵口使顶煤无法放出。因此,特别是厚而坚硬的夹矸,对放顶煤开采很不利。S5-13工作面煤层含夹矸1层、平均厚度为0.3 m。一般综放工作面要求夹矸厚度不大于0.3 m,主要是考虑其强度不能影响顶煤冒落。3#煤层中夹矸强度较小,不会影响顶煤冒放。

2 顶煤冒放性评价

2.1 隶属度值选取

根据采场条件,对照表1~7,选取各影响因素对顶煤冒放性的隶属度值。

表1 采深与煤层强度之比值与隶属度值

表2 直接顶岩性与隶属度值

采深与煤层强度之比值与隶属度值:μ1=H/Rc经查表,μ1=0.85。

表3 老顶级别与隶属度值

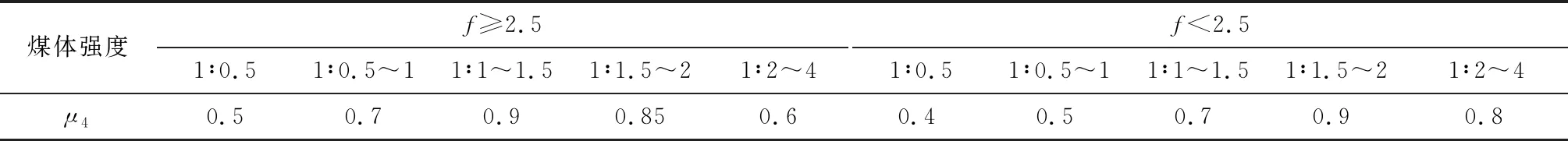

表4 采放比与隶属度值

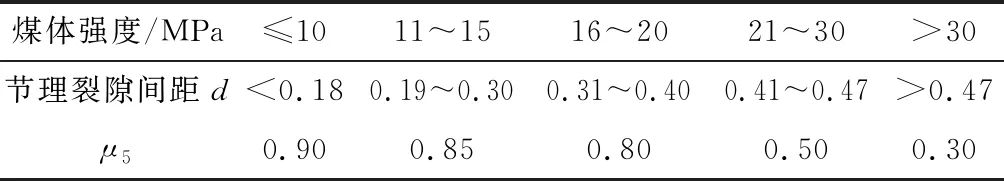

表5 煤层节理裂隙间距与隶属度值

表6 夹矸层厚度与隶属度值

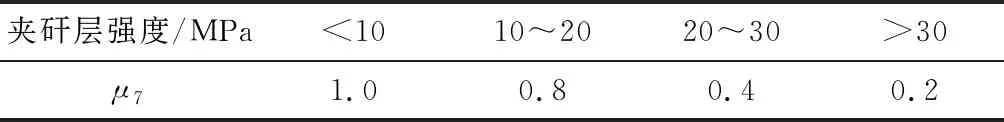

表7 夹矸层强度与冒放性隶属度值

直接顶岩性与隶属度值:直接顶初次放顶步距为8~18 m,直接顶类别为Ⅱ类中等稳定顶板。经查表μ2=0.8。

老顶级别与隶属度值:S5-13工作面内3#煤层老顶类别为Ⅳ级顶板。经查表,μ3=0.8。

采放比与隶属度值:工作面采煤高度为3.4 m,放煤高度为2.7 m,采放比为1∶0.79,参考常村煤矿3#煤层强度,经查表,μ4=0.5。

煤层节理裂隙间距d与隶属度值:根据常村煤矿3#煤层强度和裂隙间距,经查表,μ5=0.8。

夹矸层厚度与隶属度值:本工作面3#煤层夹矸平均厚度0.30 m,经查表,μ6=0.5。

夹矸层强度与冒放性隶属度值:本工作面3#煤层夹矸强度小于10 MPa,经查表,μ7=1.0。

2.2 冒放性确定

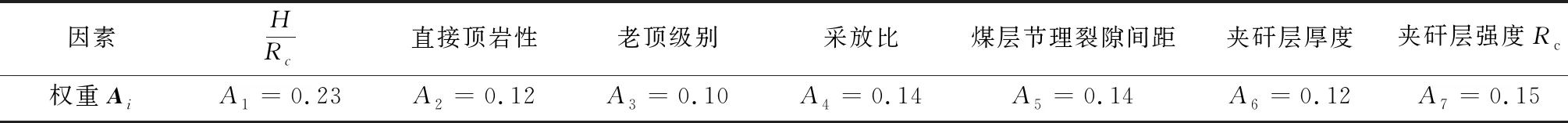

将各隶属度带入公式μ=∑Aiμi中计算出采场放顶煤整体冒放性的隶属度,其中Ai表示各影响因素的权重,见表8。

表8 顶煤冒放性影响因素权重分配

μ=∑Aiui=0.23×0.85+0.12×0.8

+0.1×0.8+0.14×0.5+0.14×0.8

+0.12×0.5+0.15×1.0=0.76

表9 顶煤冒放性类

根据计算出的采场顶煤冒放性隶属度值,查表9确定冒放性。经查表,顶煤冒放性一般,适宜采取放顶煤开采。

3 放顶煤方式的确定

常见放顶煤方式有单轮顺序放煤、多轮顺序放煤、单轮间隔放煤、多轮间隔放煤[7]。

3.1 单轮顺序放煤

从第三组支架(第一、二组支架为端头支架)开始放煤,一直放到放煤口见矸后关闭放煤口,再放第四组、第五组支架,直到最后一组支架放完煤为一轮。操作简单,容易掌握,放煤速度较快。但放煤时容易引起混矸,顶煤损失较大。

3.2 多轮顺序放煤

从机头第三组支架开始放煤,放出顶煤的1/3,再放第四组、第五组支架,就这样一组接一组地放下去,直到最后一组支架放完顶煤的1/3为一轮,然后再重复上述过程2次,直到将顶煤放完为止,再进行下一个循环。减少了煤中混矸,在一定程度上提高了顶煤的回收率。缺点是每组支架放3轮,速度慢,操作上难以掌握。

3.3 单轮间隔放煤

从机头第三组支架开始放煤,一直放到放煤口见矸后关闭放煤口,再放第五组、第七组支架,就这样每间隔一组放下去,单数支架放完后,再按上述方法放双数支架,直到最后一组支架放完煤为一轮。优点是减少混矸,提高采出率,增加放煤点,减少放煤时间;缺点在于架前矿山压力大,容易造成片帮冒顶事故。

3.4 多轮间隔放煤

从机头第三组支架开始放煤,一次放出顶煤的1/3,再放第五组、第七组支架,就这样每隔一组放下去,单数支架放完后,再按上述方法放双数支架,直到最后一组支架放完顶煤的1/3为一轮,然后再重复上述过程2次,直到将顶煤放完为止,再进行下一个循环。放煤时减少了混矸,可提高采出率,架前压力小,煤壁较稳定。但每组支架放3轮,工艺复杂,速度慢,操作上难以掌握。

根据对S5-13工作面顶煤冒放性的分析,并结合矿井的生产实践经验和管理水平,确定S5-13工作面放煤方式为多轮顺序放煤。

4 结语

通过对常村煤矿S5-13工作面煤层情况及冒放性的分析研究,对顶煤冒放性进行了综合评价。选择了合理的放煤方式,提高了煤炭的冒放性和采出率,并有效预防了顶板事故的发生。