五河硖石山金矿矿区水文地质特征

梅小元

(安徽省地质矿产勘查局三一二地质队,安徽 蚌埠 233000)

五河县硖石山金矿位于安徽省蚌埠市五河县县城东南方向8千米左右,行政隶属五河县小溪镇管辖。矿区地理坐标:东经117°56′00″~117°56′15″,北纬33°04′10″~33°04′24″,中心点地理坐标为:117°56′07″,33°04′16″。区内出露地层主要为五河群西崮堆组,岩性为黑云母变粒岩,角闪变粒岩、斜长角闪岩、浅粒岩夹蛇纹石化大理岩,该组破碎带亦为该矿区的含矿层段;矿区东南见第四系,岩性以含砾石粘土、粉砂质粘土、亚粘土、中细砂为主。矿区位于郯庐断裂带朱顶~石门山断裂和五河~红心辅断裂之间,相对抬升的地垒断块之上。断块上的五河群西堌堆组整体表现东西向强烈褶皱,在原来东西向构造的基础上,成带地迭置发育塑性~脆性应变带,使之彼此交切复合,以及多种岩脉的贯入,基岩破碎,变形复杂。区内主断裂朱顶~石门山断裂贯穿矿区,倾向东,倾角50°~80°,具有多期活动特征,在断裂带中角砾岩硅化蚀变较强,后期含金硫化物石英脉,碳酸盐岩脉,呈细脉状或胶结物充填于角砾之间,是硖石山金矿的赋矿构造。北东向断裂构造常呈雁行斜列的断裂群出现,走向35°~50°之间,倾向北西,倾角在20°~40°,断裂破碎带宽0.8m~3m,长数百米。本文根据前期的水文地质工作,对矿矿区水文地质特征进行了研究,并对涌水量进行估算进行了分析。

1 矿区自然地理概况

矿区地处淮北平原南缘,淮河的南岸,地势平坦,地貌为低丘剥蚀垄岗,最高点标高+72.9m,一般标高在+20m~+50m,地形起伏较小,地势平缓地带为第四系地层覆盖,其中矿区东部有一条南高北低呈南北方向延展的沟谷,西部是冲积洼地,中部为相对高隆的分水岭。

气候属北温带季风性半湿润气候,年平均气温14.7摄氏度,年最大降雨量在1559.5毫米,年最小降雨量442.1毫米,多年平均降水量937.3毫米,每年6月份~8月份为雨季,降雨量约占全年53%,年均蒸发量1557.0毫米,潮湿系数0.7,属半干旱区,全年无霜期218天。

矿区属淮河流域,主要地表水体有牟家湖和櫵子涧水库。牟家湖分布在矿区的南西侧1.8千米处,因上游断流,该湖实际上已成为一个芦苇沼泽地,仅为雨季积水区,湖低标高约+13.5m,最高洪水位标高+15.0m,洪水最大淹没面积约1.5平方千米;櫵子涧水库分布在矿区的北东侧约2.2千米处,库区占地面积约40.0平方千米,该库库容量受季节雨水影响明显,当雨季水库水位标高达到+25.5米时,库容量可达2085.0万立方米,当水位降低到标高+14.0m时,库容量仅有70.0万立方米。矿区最低排水基准面约在+23.0m。

2 矿区水文地质特征

2.1 矿区含水岩组特征

本矿区含水岩组自上而下可划分第四系孔隙含水岩组、变质岩含水岩组、火成岩含水岩组,各含水岩组分述如下。

2.1.1 第四系孔隙含水岩组

主要分布在沟谷及低洼处,其厚度随地形变化,低洼处较梁地、坡地,厚度0m~8m,平均厚度2.6m。上部为浅黄色、灰褐色亚砂土、亚粘土,泥质结构,夹有石英及变粒岩小碎块。下部为浅棕色亚粘土,泥质结构,垂直节理较发育。水位埋深在0.85m~7m之间,水位标高在11.35m~49.90m之间不等,单井涌水量Q<10立方米/天,富水性弱,水质类型为HCO3-Ca型中性淡水。第四系孔隙含水岩组的补给条件十分有利,既可从降水中获得补给,又可从地表水体淮河中获得充分补给。第四系孔隙含水岩组与下覆的基岩含水岩组水力联系较弱,弱透性,具一定隔水性。

2.1.2 变质岩含水岩组

变质岩遍布矿区大部分地区,岩性主要为变粒岩、斜长角闪岩及浅粒岩,其中又以变粒岩最为发育。

矿区浅部变质岩与深部变质岩,裂隙发育和富水程度均有较大差异,下面分别叙述:

A变质岩风化带潜水含水层:

矿区浅部变质岩有一层二十几米厚度不等的风化带。风化带上部岩石风化程度高,构造裂隙及风化裂隙极为发育,其中主要为风化裂隙。裂隙产状复杂,多呈微开口状,宽度一般在0.2cm~0.8cm之间,裂隙面多见铁锈色浸染。带内发育潜水含水层,水位埋深介于2m~9m;显示地势高埋深大地势低埋深小的规律,水位标高33.15m~46.04m。风化带大多出露地表,该层地下水主要接受地表径流入渗补给。竖井浅部风化变质裂隙水,雨后水量明显增大就是很好的佐证。风化带含水层富水性弱。竖井调查获悉,当降深为8米时,Q<2m3/h,单位涌水量q=0.069L/s*m。

B变质岩裂隙含水层:

变质岩裂隙含水层是指下伏于变质岩风化带以下的深部变质岩,二者间无明显界限。该层构造裂隙较上部风化层发育,是郯庐断裂带长期作用的结果。早期裂隙大多已被方解石及石英脉充填,对充水意义不大;后期裂隙填充少,大部分为闭合裂隙,少量为张开裂隙,开口宽度2mm左右;钻孔涌水量Q在0.396m3/h~5.508m3/h之间;单位涌水量在0.002L/s*m~0.035L/s*m之间,富水性弱;地下水类型HCO3---Ca2+.Mg2+.Na+,HCO3---Mg2+.Ca2+;溶解性总固体492mg/l~533mg/l,总硬度336.2mg/l~342.01mg/l;PH值7.78~7.88,呈弱碱性。深部基岩地下水动动态曲线显示雨期动态曲线缓慢上升,动峰值滞后期较长。据此推测,深部基岩裂隙水与大气降水的关系为间接补给关系。

2.2 地下水的补给、动态及运移规律

温和湿润、降雨量充沛的气候条件是矿区地下水形成的最基本因素,矿区及周边岩层富水程度均较弱,区域侧向补给少。动态长期观测结果表明,矿区地下水的动态受降雨制约,年变化幅度约2m。众所周知,基岩裂隙水的运移规律极为复杂,通过收集资料及抽水时漏斗形成的观测,对矿区基岩裂隙水的运移规律有以下几点认识:一是地下水的运移速度十分缓慢。二是地下水位表现出较复杂的特征,在钻进施工过程中一直冒水,裂隙发育不均一,径流途径不一。

2.3 构造断裂带的水文地质特征

矿区位于一个特殊的断裂带——郯庐断裂带内,11个钻孔有8个钻孔见到构造角砾岩或断层泥;厚度大于0.5m的有6个钻孔;断裂构造极发育。钻孔简易水文观测记录表明,有相当一部份钻孔起始漏水点,在破碎岩、角砾岩等构造断裂带位置上,其中竖井SJ401在深度22.20m,断层上盘显示低序次张性裂隙突水,漏失量约0.125m3/h~4.5m3/h,说明有部份断层本身虽为弱透水性,但其一侧或两侧岩石构造裂隙发育,是地下水的良好通道。对竖井断裂带中的裂隙突水点进行了为期2个月的流量观测,流量3.13m3/h~3.95m3/h,较稳定。

3 矿坑涌水量估算

矿坑充水的直接因素是矿体及围岩的基岩裂隙水,基岩上覆第四系透水性弱,具一定隔水性,仅对矿坑充水起间接补给作用。根据地质、水文地质和开采条件,矿段主要矿体赋存标高,开采分四个水平,第一水平为-120m,第二水平为-180m,第三水平为-230m,第四水平为-290m。采用水平集水廊道法[1]计算矿段矿坑涌水量:

B:廊道长度取值为350(m)。

K:渗透系数(m/d),取平均值0.077m/d。

S1:水位下降深度(m),取40。

M1:含水层厚度(m),取60m。

R1:为影响半径,,a为矿坑底平均宽度,为15m。

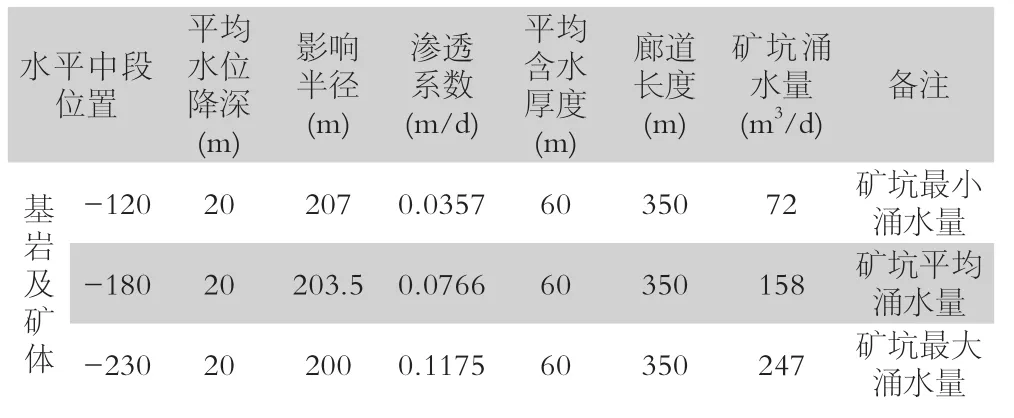

水平廊道法矿坑涌水量计算结果见表1。

表1 硖石山金矿各开采水平矿坑涌水量一览表

4 结语

该矿属于脉状构造裂隙充水矿床[2],其充水特征主要取决于构造断裂和破碎带的特征[3],而基岩上部的风化带裂隙距离开采层位有一定距离,对裂隙含水层进行补给,仅对矿坑充水起间接作用。裂隙含水介质因本身特征,其渗透率及导水系数在空间上具有明显的非均一性,并随着工程的开掘和矿石回采,地下岩体原应力状态的破坏,裂隙会进一步活化发展,裂隙变宽,裂隙网络的连通性进一步加大。伴随矿山的开发,矿山涌水量会由小变大,且各矿段的涌水量有较大差异。裂隙充水矿床充水特征有其固有的复杂性,因此在矿山设计开发过程中要注重水文地质工作,不断修正水文地质模型和参数,配备足够的排水能力。考虑到该区第四系较薄及开采后的岩层变形,同时应注意监控地表水体周边环境,对于水体周边地面裂缝及时填埋处理,以免沟通充水裂隙对矿坑涌水造成影响。