自然伽马测井在水文地质孔填砾中的应用

王新杰, 王 昀, 郝文杰, 吕中虎

(1.中国地质调查局 水文地质环境地质调查中心,保定 071051;2.河北农业大学 信息科学与技术学院,保定 071001)

0 引言

水文地质孔井管排放有井壁管、滤水管、沉淀管,井管和裸眼井壁之间留有一定的环空用于填充砾料。特别是在孔深大于200 m,需要在同一井孔内多层止水填砾,由于井深大、井孔偏斜、井孔缩径等原因,造成无法用测绳测量砾料回填高度,最终导致成井失败;自然伽马测井通过在井管内测量解决了这一难题。自然伽马测井的优点是在裸眼井、套管井和在高矿化度钻井液以及干孔中进行测量[1-6]。但放射性测井曲线读数的变化一方面是由地层性质变化引起的,另一方面是由放射性涨落引起的。只有正确地把由涨落误差引起的读数变化与地层性质引起的变化区分开,才能对放射性测井曲线进行正确的地质解释[1]。

井管、钻井液所具有的放射性通常比地层低,同时又能吸收来自地层的伽马射线,所以这些井内介质一般来说会使自然伽马测井读数降低。但砾料的放射性强度往往高于井液的放射性强度,由于这两种不同物质的放射性强度存在差异,自然伽马测井确定砾料位置才得以实现。

1 自然伽马测井原理及工作方法

1.1 自然伽马测井原理

自然伽马测井的测量装置由井下仪器和地面仪器组成,井下仪器有探测器、放大器和高压电源等部分。自然伽马射线由岩层穿过钻井液、仪器外壳进入探测器,探测器将伽马射线转化为电脉冲信号,经放大器把电脉冲放大后由电缆送到地面仪器进行记录[1-2]。

井轴上任意一点P处的r强度的计算公式:

图1 HQ26孔自然伽马曲线对比图Fig.1 The natural Gamma curve contrast diagram of HQ26 hole

式中: dJ为体积元dV在P点所产生的放射性强度;V为井深以外的整个放射性地层;K为r系数;ρ为地层密度;Q为放射性物质含量;μ为地层和井内介质对光子的吸收系数;R为P点到体积元dV的距离[3]。

1.2 工作方法

测井仪器设备连接畅通,探管的记录点和井深的起算零米点对齐,下放到需要测量砾料位置以下,提升探管开始测量,记录回程差[7]。

2 自然伽马曲线对比方法

2.1 自然伽马数据预处理

测井数据处理解释软件为北京中地英捷物探仪器研究所ZDWT固体矿产测井数据处理解释系统V1.0。首先对原始测量数据采用0.02截频低通滤波方法滤除干扰噪声,以提高测量精度,再对滤波后的测量数据进行归一化处理。

2.2 自然伽马曲线对比

将填砾后测量的两条或多条伽马曲线进行对比,采用同一比例尺且横向比例尺最大刻度值相同。

3 应用实例

水文地质调查的钻孔直径为550 mm~600 mm,成井采用外径为325 mm、壁厚为6.5 mm的铁管。由于井管、井液的屏蔽和吸收作用,所以在井管中测量的伽马值会降低,伽马值是裸孔伽马值的50%~70%左右,但曲线形态和裸眼孔中的自然伽马曲线形态基本一致。

3.1 裸孔和填砾后的伽马曲线对比

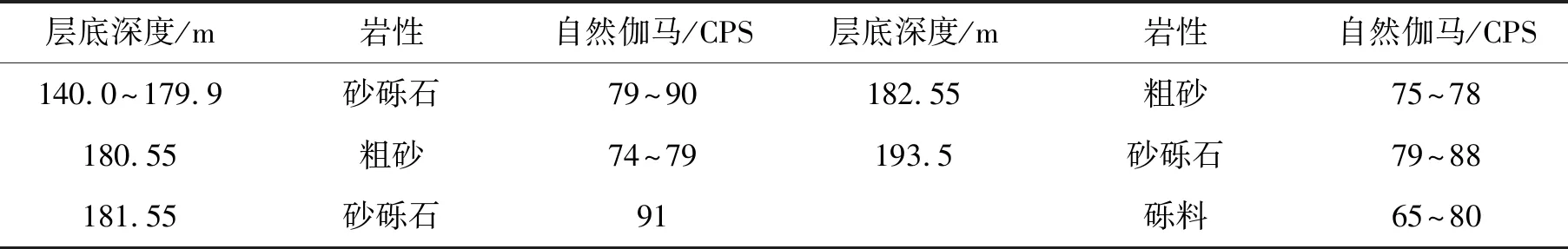

曲线图对比前,为了确定图1中红、蓝曲线的横向比例尺的刻度,进行了相同井段的裸孔伽马数值和井管内没填砾料伽马数值的对比,结果是井管中的伽马数值的平均值大约是裸孔中伽马数值平均值的50%,据此确定了蓝色伽马曲线的最大横向刻度值取红色伽马曲线最大横向刻度值的50%,用此横向刻度值进行曲线对比,目的是使井管中测量的没填砾料井段的伽马曲线和裸孔中相同井段的伽马曲线基本重合,以确定填砾井段。

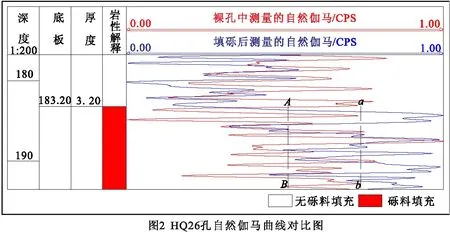

在图1中红色伽马曲线是裸孔中测量的,蓝色伽马曲线是填砾到183.2 m时在井管中测量的。183.2 m以上两条伽马曲线形态基本一致,蓝色和红色的伽马曲线交织在一起或略有偏移。填砾的井段由于砾料和井液存在放射性强度差异,砾料的放射性强度大于井液的放射性强度,所以在图1中183.2 m以下相同井段填砾后的伽马数值比没填砾料时的伽马数值向右偏移,造成填砾井段伽马曲线的幅值相对没填砾料时增高,曲线偏移段为新填砾料段。图2中AB线为此段裸孔的伽马数值的平均值,平均值为0.51;ab线为填砾后的伽马数值的平均值,平均值为0.74,填砾后放射性强度增大45%。

3.2 填砾后的伽马曲线对比

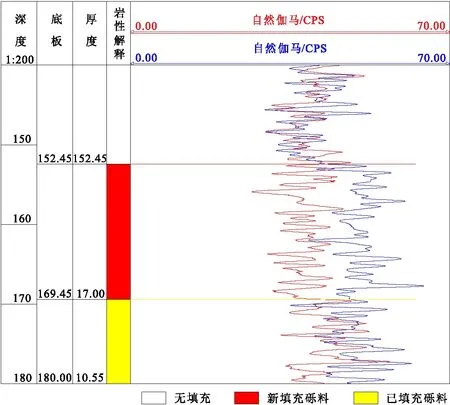

井段的岩性及其放射性见表1。在图3中红色伽马曲线是填砾到169.45 m时测量曲线,蓝色伽马曲线是填砾到152.45 m时测量曲线。把两次测量结果放在同一比例尺下,可以看到169.45 m以下,蓝色曲线伽马值略高于红色曲线伽马值,推断为在测量红色伽马曲线前因为井液经过充分循环,井液循环和地层水的流动带走部分沉淀在砾料空隙间的石粉颗粒、泥质颗粒,一般粘土和泥质颗粒组分含U、T、K放射性核素,伽马值大,由于石粉颗粒、泥质颗粒被带走,所以测量的红色曲线的伽马值较低;而测量蓝色伽马曲线前新回填了砾料,井液未循环,

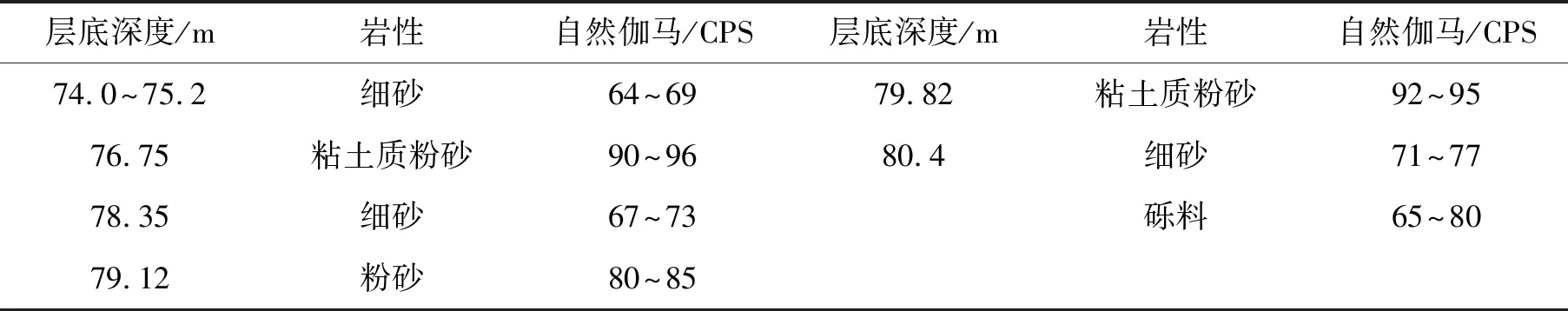

表1 井中的岩性及其放射性和砾料的放射性

图2 HQ26孔自然伽马曲线对比图Fig.2 The natural Gamma curve contrast diagram of HQ26 hole

图3 HQ26孔自然伽马曲线对比图Fig.3 The natural Gamma curve contrast diagram of HQ26 hole

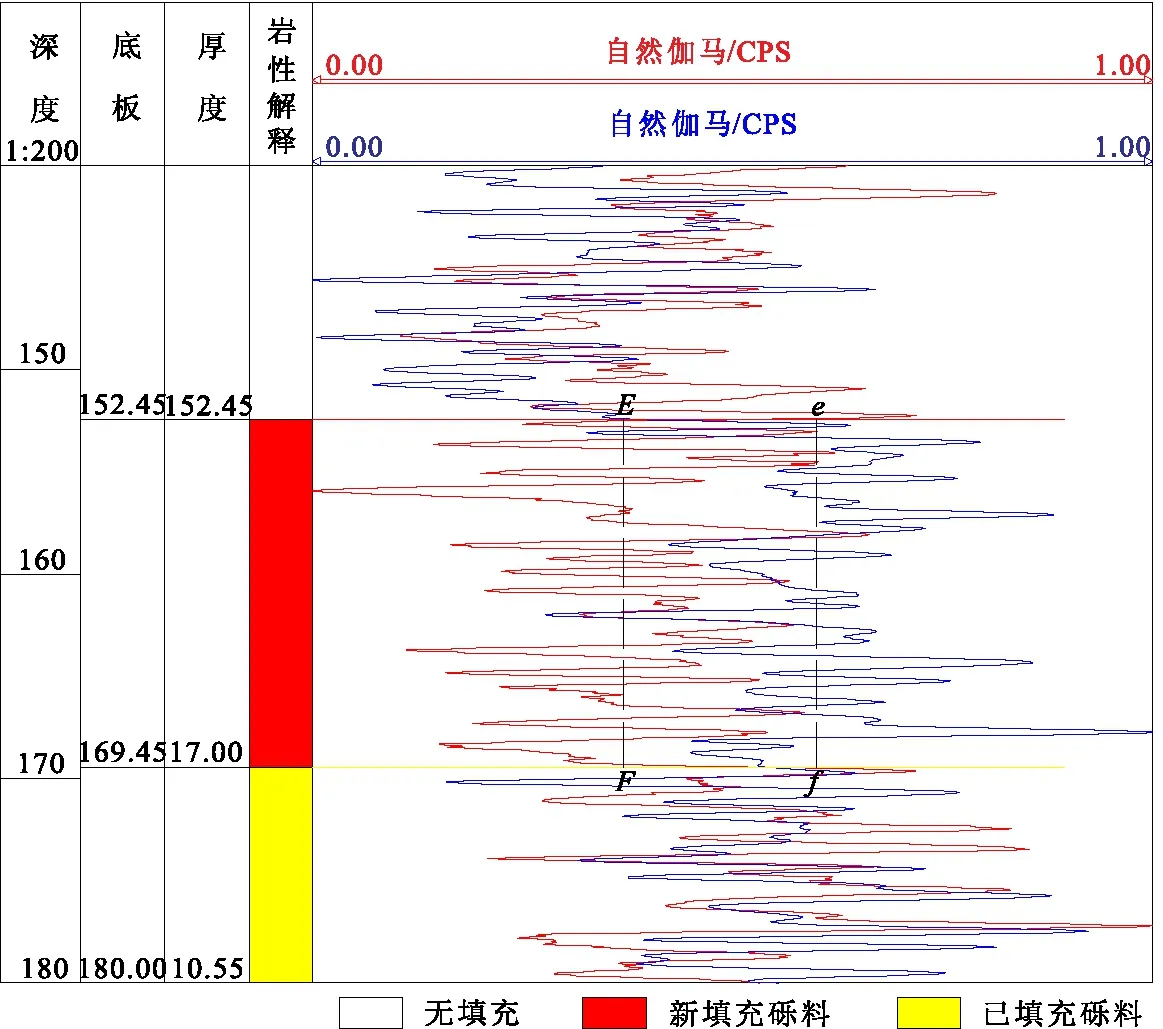

造成填砾过程中携带的石粉颗粒、泥质颗粒在井液中悬浮或沉淀,还有部分颗粒在早先回填的砾料空隙间沉淀,这时所测蓝色曲线的伽马值略高。 152.45 m~169.45 m段,红色伽马曲线为没填砾料时测量曲线,蓝色伽马曲线为新填砾料后测量曲线,由于砾料和井液放射性强度差异,造成红色和蓝色伽马曲线分离,蓝色伽马曲线数值增大向右偏移,曲线偏移段为新填砾料厚度。152.45 m以上是没填砾料井段,红蓝两条伽马曲线基本重合。图4中EF线为没有回填砾料的伽马数值的平均值,平均值为0.37;ef线为填砾后的伽马数值的平均值,平均值为0.60,两平均值的差值为0.23,填砾料后放射性强度增加62.16%。

图4 HQ26孔自然伽马曲线对比图Fig.4 The natural Gamma curve contrast diagram of HQ26 hole

图5 HQ57孔自然伽马曲线对比图Fig.5 The natural Gamma curve contrast diagram of HQ57 hole

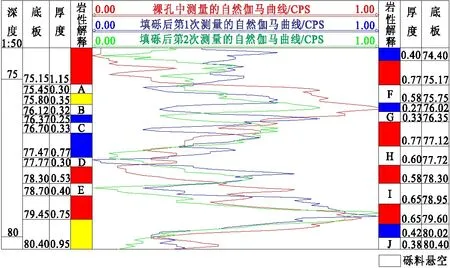

3.3 利用伽马测井曲线判断砾料“悬空”现象

表2是井段的岩性及其放射性和砾料的放射性。在图5、图6中,红色曲线是裸孔中测量的伽马曲线;蓝色曲线是填砾距井口30 m处第一次测量的伽马曲线;绿色曲线是第2次测量的伽马曲线,其唯一不同的是测量前井液经过循环和提桶。将以上三条伽马曲线显示在如图5的比例尺下。

在图5中,蓝色和红色两条曲线比较,A段和B段蓝色曲线远低于红色曲线,判断此段砾料悬空(无砾料填充),此段地层岩性为粘土质粉砂,其自然伽马背景值高,假如此处缩径,地层紧贴井管壁,蓝色曲线和红色曲线的形态应基本一致,幅度值都应为高异常,但此段蓝色曲线相对红色曲线反向偏移且偏移量大,说明此段井液占据主要空间,所以判断此段为砾料悬空;C段、D段、E段同样判断为砾料悬空段。

在图5中,绿线和红线、蓝线比较,井液经过循环和提桶后,理论上砾料位置应有变化,绿色测井曲线也应有相应变化。F段包含A段相对蓝色曲线幅值有增高,但效果差判断为砾料悬空;B段经过处理后有砾料填充,但此段厚度薄幅值低,G段判断为B悬空段的下移;C段经过处理后有砾料填充;H段判断为砾料悬空,D段基本在H段内,伽马值有所提高,但效果差;I段包含E段仍然为砾料悬空段;J段判断为砾料悬空,比此段的红色和蓝色伽马曲线幅值低。

图6 HQ57孔自然伽马曲线对比图Fig.6 The natural Gamma curve contrast diagram of HQ57 hole

层底深度/m岩性自然伽马/CPS层底深度/m岩性自然伽马/CPS74.0~75.2细砂64~6979.82粘土质粉砂92~9576.75粘土质粉砂90~9680.4细砂71~7778.35细砂67~73砾料65~8079.12粉砂80~85

4 数据分析

在实际测量时,由于井液、套管及岩层的吸收,在远离探测器处岩层放射出的伽马射线往往到达不了探测器,所以仪器的测值主要反应出井下仪器附近某一范围内的伽马射线。一般来说伽马测井的有效探测半径大约为30 cm~45 cm[3]。

以图3为例,HQ26孔的终孔直径550 mm,成井采用外径325 mm、壁厚6.5 mm的铁管,铁管外的环空中充满井液,在此环空中回填砾料。图3是在同一井管的相同井段测量的两条伽马曲线。152.45 m至169.45 m井段,红色伽马曲线的测量介质由近到远分别为钻井液、井管、钻井液、地层;蓝色伽马曲线是在此段回填砾料后测量的,所以它的测量介质由近到远分别为钻井液、井管、砾料加钻井液、地层。伽马探测器所测量到的伽马射线主要是以探测器中点为球心的球体内物质放射的伽马射线。蓝色伽马曲线和红色伽马曲线的分离,主要是由于测量蓝色伽马曲线时,伽马探测器探测范围内的介质的放射性强度变化所引起,也就是井管外的井液中添加了砾料,地层无变化。由于砾料的放射性强度高于井液的放射性强度,使得填砾后测量的蓝色伽马曲线值高于没回填砾料的红色伽马曲线值。利用伽马曲线对比确定砾料位置的关键因素,是砾料和钻井液的放射性强度存在差异,一般砾料的放射性强度高于井液的放射性强度,其放射性强度差异越大对比效果越明显,反之不明显。

5 结论

自然伽马测井曲线对比确定填砾位置和发现砾料“悬空”现象,在水文地质调查中得到了应用和实践,取得了一定成果。此方法的不足之处还需要研究与讨论。

1)不能对滤料和止水黏土球加以区分,因为滤料填充在滤水管处,而黏土球填充在井壁管处,井壁管比滤水管对伽马射线的屏蔽吸收能力强,造成在井管内测量两种不同性质砾料时伽马数值变化不明显,两者难以区分。

2)每次测量的回填厚度不宜太小,否则由于放射性涨落的存在界面不宜确定。