OFDI对绿色经济效率的影响研究:助力抑或阻力?

■彭继增,邓千千,徐 丽

在中国企业“走出去”步伐加快的背景下,OFDI对绿色经济发展的影响效应成为了学术界关注的焦点。本文利用2007~2016年中国省际面板数据,基于Super-SBM模型测度绿色经济效率,并采用系统动态面板模型实证检验OFDI对绿色经济效率的影响。结果显示:绿色经济效率存在明显的区域异质性,东部地区的绿色经济效率远远高于中、西部地区,当前的绿色经济效率呈低效率发展态势;OFDI与绿色经济效率之间存在先抑制后促进的“U”型曲线关系,且现阶段中、西部大部分地区的对外投资规模对绿色经济效率的影响作用仍位于“U”型曲线的左侧,并未发挥正向引导作用。

一、问题的提出

自提出“一带一路”倡议以来,中国政府积极推进对外投资便利化进程,国内各企业也在积极响应“走出去”号召,这一系列举措均带来了显著成效。然而,我国雾霾、酸雨等生态环境问题日益恶化,极大影响了居民日常生活。党的十九大提出要坚持节约资源和保护环境的基本国策,人们的焦点也从单纯的经济增长转向绿色经济发展。对于新常态下的中国而言,不断扩大的对外投资规模,能否在促进经济发展的同时,对生态环境的改善产生积极作用?即急速增长的OFDI可否带来绿色经济效率的提升?显然,探讨中国企业“走出去”对绿色经济效率的影响具有重要意义。

近年来,有关绿色经济效率的探究,主要集中于效率测算及影响因素等方面。王军和耿建(2014)构建了反映环境代价的绿色GDP指标度量经济产出,而杨龙和胡晓珍(2010)、卢丽文等(2016)以废水、二氧化硫及烟尘排放量等环境污染指标度量非期望产出,以GDP度量期望产出,均采用传统DEA模型测算绿色经济效率。但考虑到投入产出的松弛性问题,运用传统的DEA模型可能会导致考虑非期望产出的效率水平存在偏差。钱争鸣和刘晓晨(2013)则采用Tone(2001)提出的非径向、非角度的SBM模型,以“工业三废”度量非期望产出,测算绿色经济效率水平,有效打破了传统DEA模型测算存在的局限。就影响因素而言,技术进步和产业结构升级被视为引致绿色经济效率提升的核心驱动力。这是因为更优化的产业结构以及更高端的创新技术能强化资源对经济增长的贡献度,削弱环境污染效应,并通过创新要素转移等方式产生区域间的联动效应,更大范围提升绿色经济效率(于伟和张鹏,2016)。此外,经济发展水平(钱争鸣和刘晓晨,2014)、城镇化水平(任阳军等,2017)、政府监管(钱争鸣和刘晓晨,2015)等均会对绿色经济效率产生较大影响。

中国OFDI如何影响绿色经济效率呢?OFDI对绿色经济效率的影响主要包括三个方面,分别为技术进步效应、产业升级效应及环境效应,其综合效应取决于这三种效应的大小对比。一是技术进步效应。自“走出去”战略实施以来,中国OFDI便成为获取国外先进技术的重要手段之一。众多研究均证实了中国OFDI存在明显的逆向技术溢出效应,该效应显著促进了国内技术创新(蔡冬青和刘厚俊,2012),且该逆向技术溢出效应具有空间差异,通常较发达地区才是积极溢出效应的受益者(李梅和柳士昌,2012)。邵玉君(2017)则通过对中国对外直接投资中东道国的研究,发现中国对欧、美、日等国的OFDI会抑制国内技术进步,而对其他地区的OFDI能促进国内技术进步。从微观角度看,部分国内企业可通过OFDI直接或间接地获取先进技术。Yang et al.(2013)以台湾制造业为例,证实了企业的对外投资行为与企业创新绩效、技术进步之间有着不容忽视的相关关系。二是产业升级效应。OFDI促进产业结构升级的过程主要表现为国家“吐故”和“纳新”的新陈代谢过程。其中:面向欠发达国家的“吐故”,即通过OFDI转移过剩生产力,让出资源及空间发展国内新兴产业;面对发达国家的“纳新”,即借助OFDI快速吸取先进技术,促进母国产业升级(王根军,2004)。潘素昆和袁然(2014)基于投资动机视角分析OFDI的产业升级效应,结果表明市场寻求型、资源寻求型和技术寻求型OFDI均是我国产业结构升级的原因,但存在一定滞后效应。此外,OFDI的产业升级效应存在空间溢出,即本地OFDI的发展不仅有助于促进本地产业结构的转型升级,还将显著改善周边地区的产业结构(李东坤和邓敏,2016)。三是环境效应。对于OFDI的母国环境效应研究,学术界尚处于起步阶段。周力和庞辰晨(2013)认为,中国OFDI的母国环境效应受地区发展水平的影响,高经济发展水平的地区往往能从产业结构升级和逆向技术溢出中获取积极的环境效应,而低经济发展水平地区较难从中获益。龚梦琪和刘海云(2018)认为,基于不同的产出规模,OFDI对污染排放呈现相反的作用效果,在高产出规模下,OFDI将有效降低我国的污染排放。都斌和余官胜(2016)通过省级面板数据,得出我国OFDI与环境污染之间存在倒“U”型的非线性关系。

综上所述,虽然学术界关于绿色经济效率及对外直接投资的研究已较为成熟,但将两者联系起来进行的研究并不多见。由此,本文就2007~2016年中国省际面板数据,采用基于松弛测度的超效率DEA测度绿色经济效率,并采用系统动态面板广义矩(SGMM)检验OFDI对绿色经济效率的动态溢出效应,以期为中国实施更高效的对外投资及绿色发展战略提供相应的参考。

二、绿色经济效率

(一)绿色经济效率测算

本文运用超效率模型(Super-DEA)来估量资源与环境双重约束下的经济效率,其包括的投入产出变量包括:一是非资源要素投入,包括生产要素投入中的劳动投入和资本投入。其中,劳动投入采用省际年末就业人口总数(万人)表示,而资本投入借鉴张军等(2004)的做法,采用永续盘存法估计得到各省份资本存量(亿元)。二是资源要素投入,主要是指能源消耗,采用省际资源消耗的总量,将其统一化为万吨标准煤后表示。三是期望产出,选择各地区生产总值(亿元)表示,并以2007年为基期的价格指数去除价格因素的影响。四是非期望产出,采用“工业三废”表示,分别为工业废水排放量(万吨)、工业二氧化硫排放量(吨)、工业烟尘排放量(吨)。本文选取2007~2016年为研究窗口,各地区GDP、年末就业人口、固定资产投资、能源消费总量、进出口总额、城镇人口数的数据均来自历年《中国统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》及国家统计局网站,“工业三废”数据来自历年《中国工业统计年鉴》。

(二)绿色经济效率结果分析

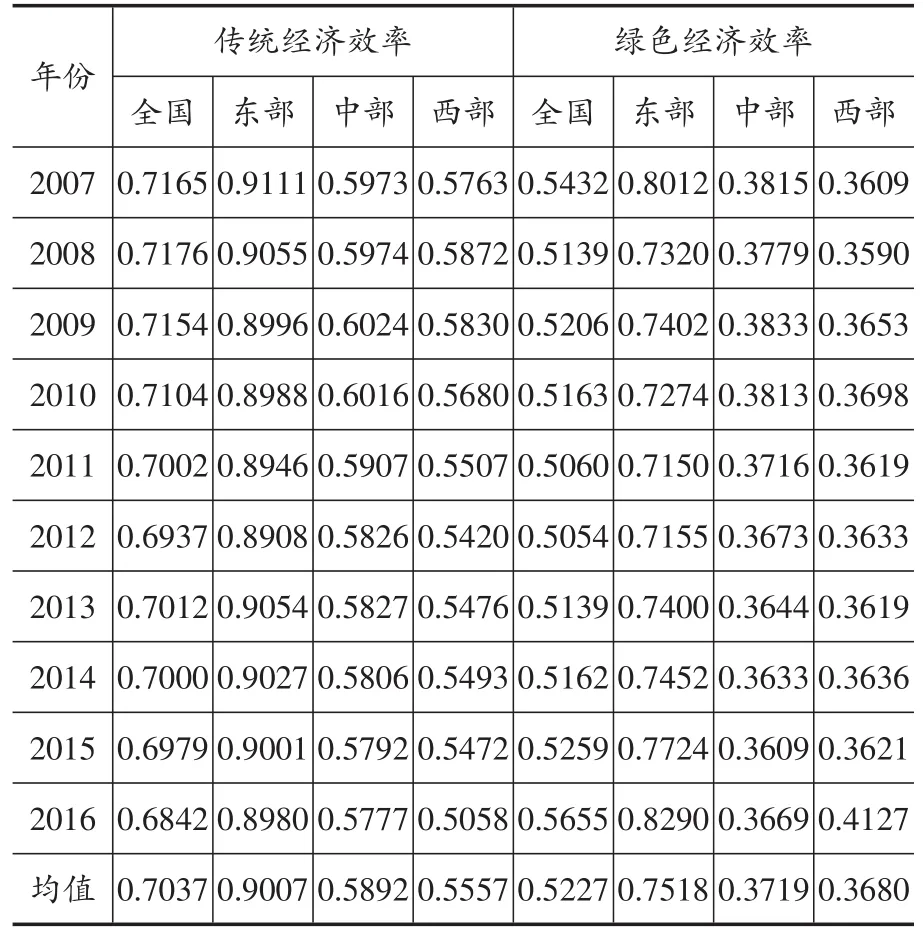

本文通过MaxDEA6.4软件,利用以上投入产出数据,通过Super-SBM模型获得2007~2016年我国30个地区的绿色经济效率。同时,为便于比较,本文也测算了未经环境约束的传统经济效率。为了综合考虑我国经济效率的整体状况,本文将测算结果按东、中、西部三个区域划分,结果如表1所示。

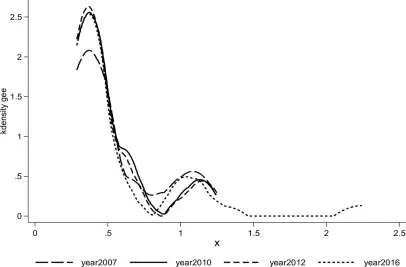

总体看,在2007~2016年间,未考虑环境代价的传统经济效率全国均值在0.7上下浮动,而基于环境约束的绿色经济效率全国均值仅达到0.5左右,其结果明显低于前者,说明环境污染变量在经济效率的测算中的影响不容忽视。换言之,在中国经济新常态背景下,考虑环境代价的绿色经济效率结果比传统经济效率更能体现我国实际情况。从两种效率的变化趋势看,2007~2016年我国传统经济效率表现出略微下降的态势,而绿色经济效率总体上缓慢上升。进一步观察绿色经济效率的核密度曲线发现(见图1),其呈现“双峰”状态,波峰越高表明该效率水平下的地区数量越多。显然第一个波峰远高于第二个波峰,说明我国大部分地区的绿色经济效率仍处于0.5以下的较低水平,而只有少部分地区达到有效前沿面。对比2007~2016年的密度曲线发现,处于低效率水平的地区数量越来越多,而少数处于有效前沿面的地区效率水平却更高,逐渐呈现低效率、高效率两种极端情形。

表1 2007~2016年中国三大地区的传统经济效率和绿色经济效率

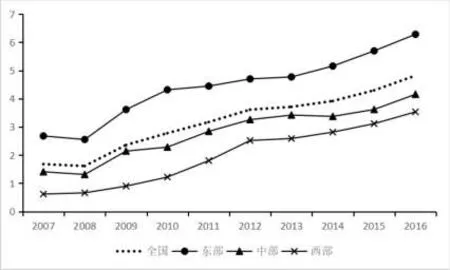

从区域分布看,我国绿色经济效率存在明显的区域差异。东部地区的绿色经济效率水平显著高于全国平均水平,介于0.70~0.83之间,其中北京、上海、广东、海南等地历年的绿色经济效率水平均达到有效前沿面。而就中、西部地区而言,其平均绿色经济效率仅在0.35~0.45之间,远远低于东部地区效率水平,贵州省更是常年处于全国平均效率水平以下。结合图1分析,显然我国中、西部地区的绿色经济效率水平对应于密度分布曲线的第一个波峰,仅东部部分地区的绿色经济效率水平对应密度分布曲线的第二个波峰,整体呈现低效率发展态势。同期,我国OFDI规模亦与绿色经济效率存在类似的区域异质性,如图2所示,由东部至西部投资规模依次减小,但从时间维度看,OFDI规模呈现逐年递增的趋势。综合分析发现,随着我国OFDI规模的持续扩大,东部地区绿色经济效率呈先缓慢下降后逐步上升的特征,但中部地区绿色经济效率整体呈现下降趋势。OFDI与绿色经济效率的发展并不同步,说明两者之间可能不只是简单的线性关系。

图1 绿色经济效率核密度图

图2 2007~2016年全国、东中西部地区的OFDI

三、我国OFDI对绿色经济效率影响的实证分析

(一)模型设定

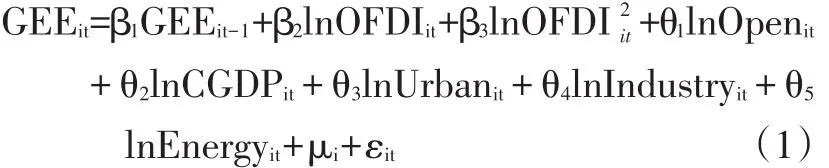

为了检验我国对外直接投资(OFDI)对绿色经济效率(GEE)的影响,本文借鉴钱争鸣和刘晓晨(2013)、刘耀彬等(2017)等学者的研究,加入贸易开放程度(Open)、经济发展水平(CGDP)、城镇化水平(Urban)、工业规模(Industy)和能源消费(Energy)作为控制变量。由于绿色经济存在较大惯性,即当期绿色经济效率可能受前期绿色经济效率的影响,故而将绿色经济效率的滞后一阶纳入模型作为解释变量。此外,根据上述分析,OFDI对绿色经济效率的影响极有可能存在非线性关系,于是引入OFDI的平方项以验证两者之间的非线性关系。据此,构建以下计量模型:

其中,i表示省份,t表示年份,μ,εit分别表示省份个体效应及随机误差项。

(二)变量选择与数据说明

1.变量选择。一是被解释变量。绿色经济效率(GEE),基于Super-SBM模型,在环境约束下测算而得。二是解释变量。对外直接投资(OFDI),即通过跨国经营方式形成国际间的资本转移。选取各地OFDI流量表示对外直接投资水平,并依据每年美元兑人民币的年平均汇率进行换算,再通过GDP平减指数调整为以2007年为基期的不变价格,在此基础上取对数代表对外直接投资水平。三是控制变量。主要包括:贸易开放程度(Open),采用各地区进出口总额与地区生产总值之比衡量;经济发展水平(CGDP),采用各地区人均生产总值表征;城镇化水平(Urban),以各地区城镇人口数占年末人口总数比重衡量;工业规模(Industy),以各地区工业生产总值占地区生产总值比重表示;能源消费(Energy),以能源消耗总量与GDP的比值表示,即一定时期内地区单位GDP所消耗的能源。

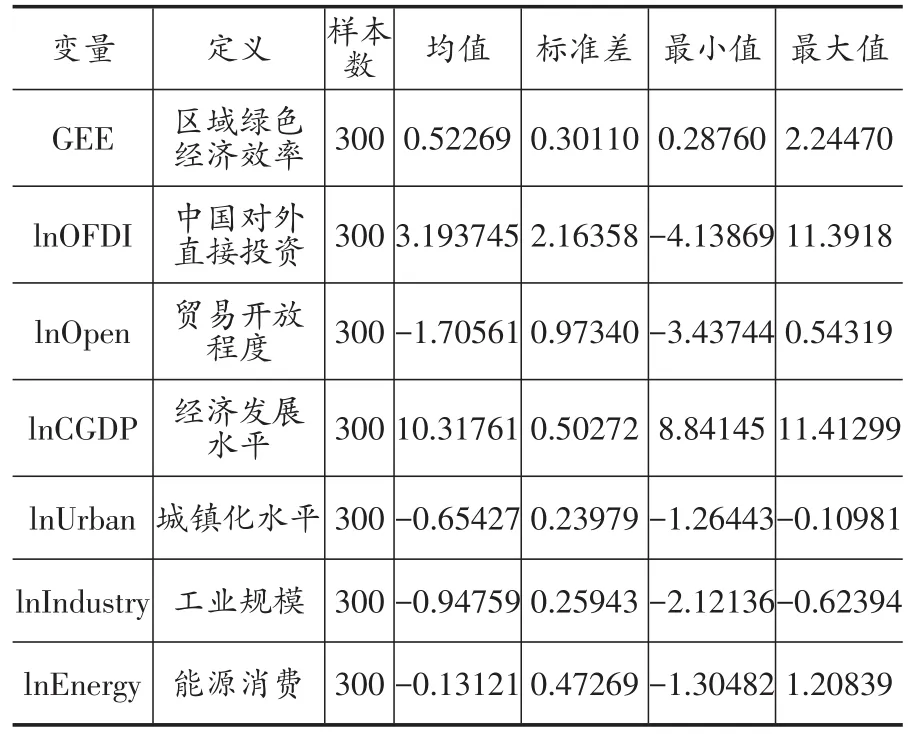

2.数据说明。考虑到数据一致性及可得性,本文以2007~2016年中国省际面板数据(除西藏、中国香港、澳门和台湾外)为研究对象。其中,2007~2016年对外直接投资数据来自历年《中国对外直接投资统计公报》,各地区人均GDP、城镇人口数、能源消费总量、进出口总额、工业生产总值数据均来自历年《中国统计年鉴》及国家统计局网站。为了降低异方差问题给回归结果带来的偏差,本文对各变量进行对数处理。变量描述性统计如表2所示。

表2 主要变量的描述性统计

(三)实证结果分析

本文利用Stata14.0对面板数据进行回归,在进行计量回归前,需对各变量进行平稳性检验。为了使检验结果更可信,本文分别使用LLC检验、IPS检验、Fisher-ADF检验三种方式对各变量进行平稳性检验。结果表明,被解释变量与解释变量在水平状态下均拒绝存在单位根的原假设,即各变量均为同阶平稳。

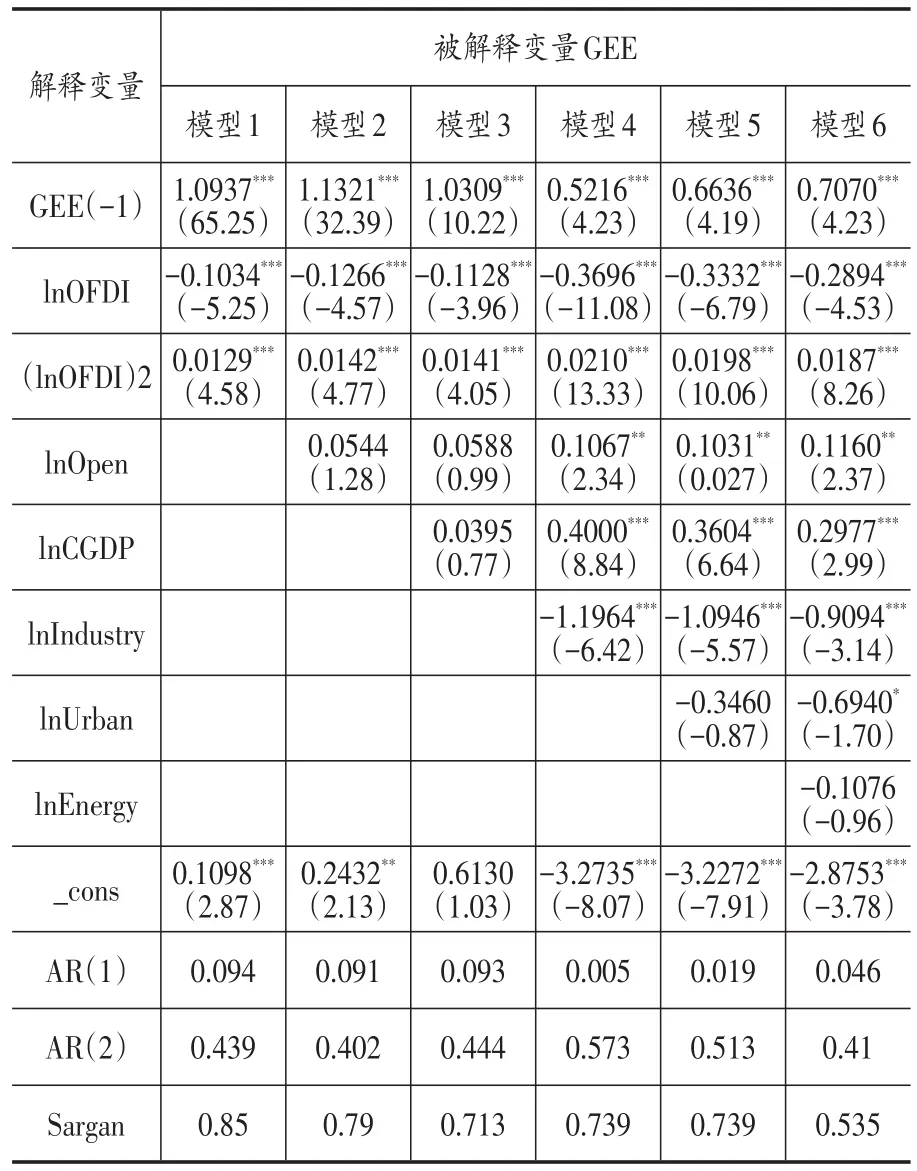

表3 模型估计结果

由于面板数据模型解释变量中存在被解释变量的滞后项,可能导致内生性问题。若使用简单的混合模型估计可能会导致结果有偏,而系统GMM不仅可以较好解决内生性问题,还可以避免差分GMM方法中出现弱工具变量的情况。结合以上情况,本文选用系统GMM进行参数估计,并通过逐步回归的方法避免多重共线性问题。在进行系统GMM估计时,将被解释变量的滞后项作为工具变量,估计结果如表3所示。结果显示,在所有模型的估计结果中,均拒绝不存在一阶序列相关的原假设而接受不存在二阶序列相关的原假设。同时,Sargan过度识别的结果也表明,其在10%的显著性水平上接受工具变量有效的假设,并且Wald检验也拒绝了解释变量系数为零的假设。上述检验结果均表明模型设定是合理的,工具变量的选择也是有效的,进一步验证了模型估计的准确性。

从绿色经济效率滞后一阶的系数看,六个模型均在1%的水平上显著为正,表明绿色经济效率具有惯性特征,且前期绿色经济的发展能改善当期经济效率水平。随着变量的不断加入,绿色经济效率滞后项估计系数的大小、符号及显著性均未发生明显变化,说明该模型设定是稳健的,模型中纳入绿色经济效率的滞后项也是必要的。以下对模型6进行详细分析。在模型6中,我国OFDI的一次项系数在1%的显著水平下为负,而二次型系数显著为正,表明OFDI与绿色经济效率之间存在“U”型的非线性关系,即随着我国OFDI规模的扩大,OFDI对绿色经济效率呈现先抑制、后促进的作用。这是因为,在对外直接投资初期,对外直接投资规模较小。一方面,对外投资主体较为分散,还不足以对国内的产业结构及技术进步发挥积极作用。另一方面,根据都斌等(2016)的研究,我国OFDI与环境污染之间存在倒“U”型关系,对外投资初期会推动我国经济发展,致使国内污染性经济活动增多,一定程度上加大经济发展的环境代价。因此,在这一时期,OFDI对绿色经济效率的产业升级效应及技术进步效应为非正,环境效应为负,最终三种效应综合为负,表现出OFDI对绿色经济效率的抑制作用。而当对外直接投资规模逐步扩大至跨越某一临界点时,OFDI的产业升级效应凸显,国内产业结构得到进一步优化,生产活动的污染排放减少,环境得以改善。同时,通过对外投资获得的逆向技术溢出,能促进国内技术进步,提高资源利用效率,并推动经济快速发展。尽管我国东部地区的OFDI一直处于较高水平,但前期规模依然处于临界点以下,故而前期OFDI对绿色经济效率的影响表现为负向效应。随着OFDI规模不断扩大,其带来的技术效应及结构效应逐渐凸显,绿色经济效率得以提升,最终东部地区的绿色经济效率出现先降后升的现象。然而,中、西部地区的投资水平一直处于临界点之下,OFDI对绿色经济效率的积极作用并未得以发挥。

对于模型中的控制变量,贸易开放程度,经济发展水平、城镇化水平及工业规模都会显著影响我国绿色经济效率。第一,贸易开放程度对绿色经济效率的影响显著为正,反映了我国进出口贸易发展能有效推动发展绿色经济。第二,城镇化水平的系数显著为负,表现为随着区域城镇化水平的提升,绿色经济效率反而呈现下降趋势。这是因为,人口的大量聚集,会加大该区域的污染物排放及资源的消耗,造成生态环境的破坏,从而抑制绿色经济效率提升。第三,经济发展水平表现为对绿色经济效率的促进作用。这是因为,随着经济发展水平的提高,人们的环保意识逐渐增强,往往对于环境具有更高要求,并且经济较发达的地区在能源利用及污染处理方面拥有更大的经济与技术支持。这一结果证明了环境保护和经济发展是能够协调并进的。第四,工业规模对绿色经济效率存在负向影响。虽然,我国重工业化道路极大推动了我国经济发展,但这种传统的产业结构,除了消耗大量能源外,工业生产过程中排放大量的废水、废气、废渣等,对生态环境也将造成严重破坏,从而工业规模的扩大一定程度上阻碍了我国绿色经济效率的提升。第五,能源消费的系数不显著,但仍能认为能源消费会制约绿色经济效率提升。煤炭、化石等能源的大量消费势必带来环境污染的加剧,加重污染治理负担,从而制约绿色经济效率增长。

四、结论与政策建议

本文通过2007~2016年中国省际面板数据,运用Super-SBM模型测算区域绿色经济效率水平,并在此基础上采用系统GMM估计方法,检验对外直接投资对区域绿色经济效率的影响。研究结论包括:第一,基于资源环境约束的我国绿色经济效率水平明显低于传统经济效率。虽然总体上绿色经济效率水平表现为缓慢上升特征,但在空间分布上存在明显异质性。东部地区的效率水平远高于中、西部地区,呈“双峰”状态的绿色经济效率核密度曲线表明,大部分地区集中于低效率水平,少部分地区则位于有效前沿面。因此,目前我国绿色经济效率仍处于集中低效率发展的状态。第二,中国OFDI对绿色经济效率存在“U”型的非线性关系,即随着OFDI规模的扩大对绿色经济效率表现为先抑制后促进的关系。换言之,在对外投资初期,小规模的OFDI不利于绿色经济效率的提升,只有当OFDI规模跨越临界值后,其对绿色经济效率的推动作用才得以发挥。目前,我国东部地区的OFDI规模能显著促进绿色经济效率提升,然而中、西部地区的OFDI规模依然位于临界点之下,并未发挥对绿色经济效率的正向引导作用。第三,在其他影响因素中,贸易开放程度及经济发展水平能显著促进绿色经济效率提升,而城镇化水平、工业规模和能源消费则会抑制绿色经济效率。

据此,本文提出政策建议:第一,不用环境换经济,而要注重实现地区均衡发展。在经济发展进程中,政府应避免只追求生产总值最大化,将施政重心放在效率提升及环境保护问题上。尤其对于中、西部地区,政府应给予更多关注,努力缩小地区间差异,推动全国绿色经济均衡发展。第二,适应地区绿色发展特点,跨越发展瓶颈。由于我国OFDI对绿色经济效率呈“U”型关系,为了进一步提升我国绿色经济效率水平,政府应有针对性地制定对外直接投资策略以适应不同地区的经济发展状况,通过财政补贴、产业扶持基金等手段,积极鼓励企业“走出去”,使其规模超过“转折点”而对绿色经济效率产生正向效应。第三,由于工业规模会显著抑制绿色经济效率提升,故政府应加快转移高污染密集度的传统产业,大力发展清洁产业,不断优化国内工业生产结构,提高工业产能利用率,尤其帮助中、西部地区实现绿色经济发展。政府在进行城市建设进程中,应合理控制人口规模,尽量规避城镇化带来的负面效应,改善城市人们的生活质量,提升绿色经济效率。