某医院83例次成人成分输血不良反应发生情况分析

张迎奇

作者单位:123000 辽宁 阜新,阜新市卫生健康服务中心血液供应部

输血和麻醉、无菌术一起,一直被视为现代外科快速发展的三大支柱之一。常见需要输血的情况包括大量失血、严重贫血、重症感染、弥散性血管内凝血等。输血的主要目的是补充循环血量、改善循环、增加外周血携氧能力、提高血浆渗透压及改善止凝血功能[1]。成分输血是现代输血学的重要标志之一,血液成分制品包括红细胞、血浆、血小板等。临床上,由于输注的血液成分相对于机体属于外源性物质,加之受血者和献血者的个体差异,以及血液制品种类和原发疾病的影响,输血不良反应发生率在不同地区和人群中常存在一定差异[2]。因此,作者回顾性分析2010—2018年我医院成人成分输血病例,对不良反应发生情况进行分析。现报告如下。

1 对象和方法

1.1 对象 病例来源于我医院输血信息管理系统。纳入条件:年龄>18岁;输血流程规范;临床输血记录完整;单发输血不良反应,不良反应诊断清楚;排除原发疾病导致输血不良反应。剔除不合标准病例后,2010—2018年期间我医院输血患者9 807例,共计17 921例次,发生输血不良反应83例次。83例次输血不良反应来自于83例不同患者个体,即同一患者出现输血不良反应后均未再次输血。83例患者中,男49例、女34例;年龄31~64岁,平均(42.3±10.2)岁。

1.2 方法 利用回顾性调查方法,通过输血信息管理系统筛选合格病例,对于输血不良反应者结合临床医疗和护理记录判定不良反应发生类别。此外,对输血不良反应发生情况的危险因素进行分析,包括性别、年龄及既往输血史、过敏史等[3-4]。

1.3 统计分析 采用SPSS 22.0软件建立数据库并进行汇总分析,不良反应发生情况采用描述性统计方法,输血不良反应发生相关因素分析采用Logistic单因素回归分析法,检验水准α=0.05。

2 结果

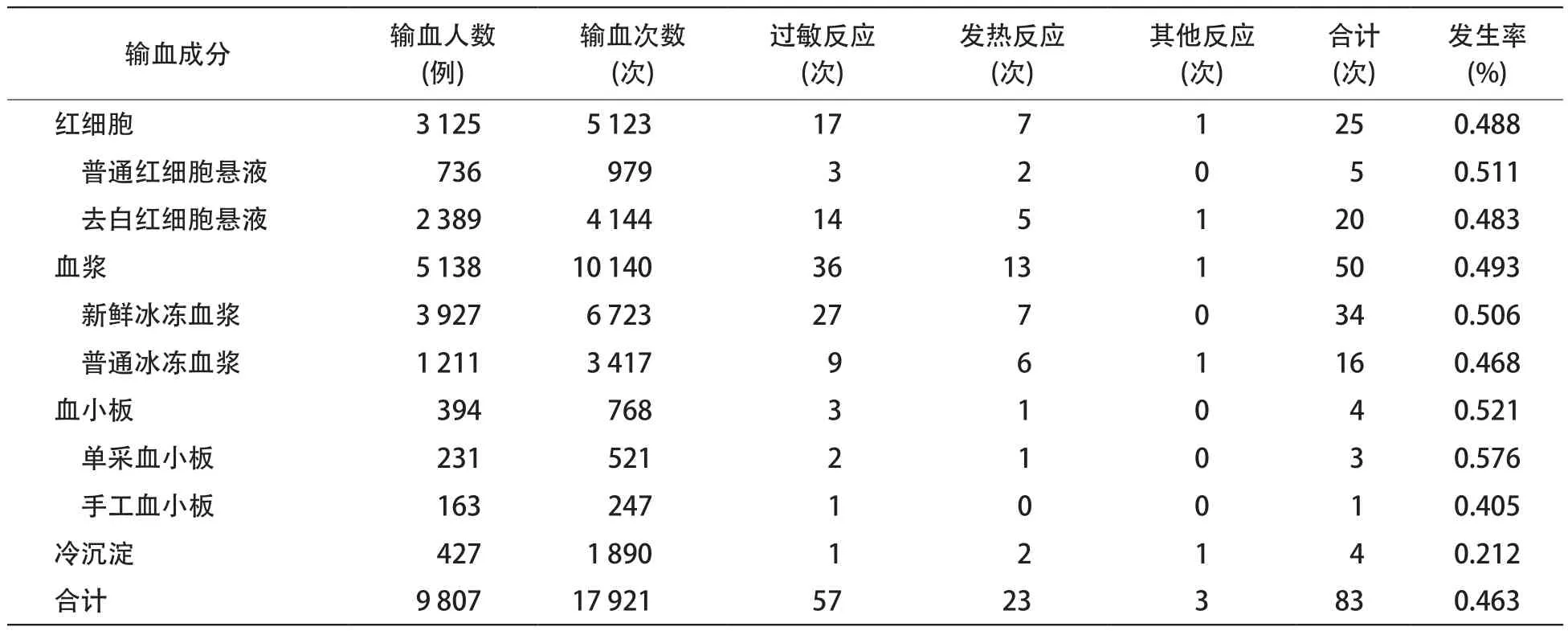

本组17 921例次输血中,共计83例次出现输血不良反应,不良反应发生率为0.463%。其中,红细胞制品不良反应25例次,不良反应发生率为0.488%;血浆制品不良反应50例次,不良反应发生率为0.493%;血小板制品不良反应4例次,不良反应发生率为0.521%;冷沉淀制品不良反应4例次,不良反应发生率为0.212%。在83例次不良反应中,过敏反应57例次,构成比为68.67%;发热反应23例,构成比为27.71%;其他3例,构成比为3.61%。见表1。Logistic单因素回归分析显示,既往输血史(β=0.879,OR=3.241,95%CI:2.254~5.137)和过敏史(β=0.747,OR=4.003,95%CI:2.579~6.142)是输血不良反应发生的危险因素。

3 讨论

输血是临床上常用的治疗手段,但由于血液来源多为异体,因此输血从来都不是绝对安全的[5]。对此,经过医学界长期探索,输血从最早的输注全血逐渐发展为非必要条件下的成分输血。成分输血是利用物理或化学方法把全血分离,制备成纯度高、容量小的血液成分,然后再根据机体病情予以回输的方法。相比于回输全血,成分输血的优势在于可节约血源,并同时降低不良反应发生率[6]。

输血不良反应除了非溶血性发热反应(简称发热反应)和过敏反应之外,其他还包括溶血反应、细菌污染反映、循环超负荷、急性肺损伤、移植物抗宿主病、疾病传播和免疫抑制等。其中,以发热反应和过敏反应最为多见。发热反应是指输注全血或者血液成分制品期间,或于输血结束2 h内出现的体温升高,这种发热不能用其他原因解释。体温升高幅度>1 ℃,严重者可达40 ℃,可伴有寒战、头痛、恶心等临床表现,血压多无变化。一般来说,发热反应可持续30 min~2 h后自行缓解。过敏反应是指输血过程中或者输血后出现的以皮肤局限性或者全身性的瘙痒、荨麻疹等为表现的不良反应。除了皮疹之外,过敏反应还可伴有呼吸困难、低血压、支气管痉挛、喉头水肿等,严重者可出现窒息、休克[7]。本研究中,83例次不良反应以上述两种最为常见,此二者构成比合计占96.38%。此外,之后的危险因素分析中显示,既往输血史和过敏史与输血不良反应发生密切相关(β分别为0.879和0.747)。这考虑是由于输血患者的过敏反应一般常见于属于过敏体质的人群,该类患者体内存在特定的过敏原,且该类患者多伴有既往过敏史。另外,当输血者既往存在输血史时,机体易于合成相应的同种异型抗体,二次输血时所注入的成分可作为抗原引发一系列过敏反应,同时当既往输血次数升高时,同种异型特异性抗体的合成概率随之增加[8]。

表1 83例次输血不良反应情况汇总

综上所述,应充分认识输血不良反应发生风险,建立规范化的用血制度并严格执行,加强输血知识培训,提倡临床科学、合理、安全的用血。