尊严是人权的基础吗?

[美]杰里米·沃尔德伦 著 张卓明 译

一、基础与探究

本文将从学理上审视“人的尊严是人权的基础”这一命题。我们不难在重要国际人权公约的序言中见到这样的命题,同样,学者们就人权主题发表高见时,也经常运用此类命题。这一命题之所以值得审视,出于以下几个理由:首先是考虑到最近几年有关尊严的哲学研究日益复兴;①譬如参见:Jeremy Waldron,“Dignity and Rank”,European Journal of Sociology,48(2007)201;Michael Rosen,Dignity:its Histor y and Meaning(Har var d University Press,2012),George Kateb,Hu man Dignit y(Harvard University Press,2011),Christ opher Mc Cr udden,“Hu man Dignity in Hu man Rights Inter pretation”,Eur opean Jour nal of Inter national La w,19(2008)655.另请参见由39篇论文构成的很厚一册的论文集,这些文章都来自近期牛津大学组织召开的有关人之尊严的一个学术会议,Christ opher Mc Crudden(ed.):Understanding Hu man Dignity (Oxf ord University Press,2013).其次,由于人们对人权的分歧持续不断,因此,任何有望能够帮助我们解决这些分歧的命题都值得我们审视一番;再次,有关尊严的主张,若是作为一个基础性命题提出来的,那么它将对其他同样主张具有这一基础性地位的价值或原则(如功利原则)构成挑战;②George Fletcher,“Hu man Dignity as a Constit utional Value”,University of Wester n Ontario La w Review,22(1984)178.最后(也是促使我们走上不同道路的一个原因),由于我们政治理想的基

.础.这一理念已经受到了质疑,为了确证(或驳斥)某个基础性命题而去探究尊严是得不偿失的。③参见:Richar d Rorty,Contingency,Ir ony and Solidarity(Ca mbridge Universit y Press,1989),第44-45页和第52-57页。

在此,需要事先声明,我从事此项探究,并不是为了败坏尊严这一概念的名声,而是为了澄清尊严概念在人权理论中的作用。在本文接下来的几个部分,我可能会说一些看似批判性甚至藐视性的话,但是,诋毁与权利相联系的尊严理念并不是本文的目的。因为,即便最后表明,按照严格的理解,这一基础主义命题无法成立,但是,通过其他方式,尊严概念在我们对人权的理解中仍然发挥着重要作用。批判性地检视这一基础主义命题,可能会揭示其中的某些作用,这可以说是此项探究的一个额外收获。

二、国际人权基本文件

《公民权利和政治权利国际公约》在序言中告诉我们:公约中所包含的权利“源自人类成员的固有尊严”。《经济、社会及文化权利国际公约》在序言中也说了同样的话。但是,这两个公约同时还宣称:“对人类家庭所有成员的固有尊严及其平等的和不移的权利的承认,乃是世界自由、正义与和平的基础”。这一句话似乎意味着尊严与权利是两个相互协调的原则。在《世界人权宣言》中,我们也能见到这一句话,但是,并没有见到前一句话与之相伴,如同人权两大公约一样,同时声称权利源于尊严。

这些细微的差异为什么重要呢?声称“权利源于人类成员的固有尊严”的第一句话,看起来明显是一个基础主义命题。这句话听起来似乎意味着,人权的所有意义就在于保护和促进人的尊严,因此,探寻我们拥有哪些权利的最佳方式,就是思考人的固有尊严具有什么内涵,为了保护和促进尊严的这些内涵,哪些人权是必不可少的。与此不同,第二句话将权利和尊严视为两种相互协调的理念,而非彼此的渊源关系:《世界人权宣言》第1条又印证了这一点,其规定:“所有人在尊严和权利方面都是生而自由和平等的”。

也许,对这些序言文字的逻辑和细节花费太多的精力是不明智的。它们只是文件序言中的修辞性文字,它们在哲学上经不起严格的推敲;它们很可能仅仅反映了政治上的妥协;④参见Johannes Morsink,The Universal Decl ar ation of Hu man Rights:Origins,Dr af ting and Intent(University of Pennsylvania Press,1999),第281页以下。至少从学理上看,它们并非总是协调一致的。但是,如果说我们不应该重视这些文字表述,那么就不应该重视这两种表述中的任何一种;我们没有理由厚此薄彼,仅仅因为其中一种表述不符合我们现在所持的理念——而非国际人权公约中所明确表达的理念——即尊严是权利的基础,就置之不理。

三、权利内容与权利基础

从纯粹文本上分析,我们会有趣地发现,两大人权公约似乎也都把尊严表述为特定权利内容的一部分。《公民权利和政治权利国际公约》第10条第1款规定:“所有被剥夺自由的人应给予……尊重其固有的人格尊严的待遇。”(这类似于国际人道法上要求保护被拘留的人员,特别是避免对其“个人尊严的损害”。)⑤《日内瓦公约》共同第3条(Geneva Conventions,Co mmon Article III)。尊严同样包含在经济社会权利的某些特定要求中。《经济、社会及文化权利国际公约》第13条第1款确认人人有受教育的权利,并规定:“教育应鼓励人的个性和尊严的充分发展。”《世界人权宣言》第23条第3款则宣告“每一个工作的人,有权享受公正与合适的报酬,保证使他本人和家属有一个符合人的尊严的生活条件。”这些有关尊严的特定权利主张,跟尊严是所有人权的一般基础这一观点相一致吗?

有些学者认为二者是相矛盾的。⑥Luis Roberto Barr oso,“Here,There,and Every where:Hu man Dignity in Conte mporar y Law and in t he Transnational Discourse”,Boston College Inter national and Co mparative Law Review,35(2012)331,357:“然而,倘若使人的尊严本身成为一项权利,那就会产生矛盾,因为人的尊严被认为是所有真正的基本权利的基础,并且,至少基本权利的部分核心内容来源于人的尊严。”另一些人则推断说,“尊严”在不同的语境中会有不同的意思。⑦前引注①,Rosen书,第59-60页。但在我看来,他们都搞错了。我们假设,尊严是我们权利的基础,而特定权利主张的作用就在于指出尊严在(言论、信仰、隐私、医疗保健等)特定领域的要求。在这些特定领域,尊严要求某某权利(譬如信仰自由或免于酷刑的自由)可能是众所周知的,因此,我们就直接说某某权利就行了,而不必再提及尊严。在其他领域,可能还没有广为接受的基准,因此,我们就只能援引尊严作为所提要求的标准:如《世界人权宣言》所强调的那样:“报酬应保证……有一个符合人的尊严的生活条件。”我们不具体说报酬所应达到的水平,而仅仅援引尊严作为衡量报酬水平的方法。

同样,在一组普遍以尊严为基础的权利中,其中有一些权利要求可能或多或少地直接与作为基础的尊

严相关。譬如禁止“贬损人格”的要求:此类要求所针对的是那些最直接和最明显侵犯人的尊严的方式,如故意地把人看作低人一等。我们可以做一个类比。在大多数法律体系中,司法人员拥有某种尊严;彰显和维护这种尊严,可以说是法官所拥有的诸多权利的基础。他们在公务活动中拥有身着法袍的权利,并且,如波兰宪法所规定的那样,他们有权获得“与其职务尊严相当的报酬”。⑧《波兰宪法》第178条第2款。除此之外,他们在法庭上拥有其尊严不受直接冒犯的权利,这是藐视法庭罪等法律规则的基础。我们不可否认,这一权利或多或少与法官的尊严直接相关,但是,我们据此并不能排除司法尊严是法官所有权利的基础这一可能性。禁止藐视法庭的法律规则,毫无疑问与司法尊严直接相关,但是,它并不是司法尊严的全部。对于人的尊严来说,也与此类似。我们也许能够区分出一般意义上的人之尊严与或多或少直接明确地保护人之尊严的特定权利。正如我们所见,其中有些特定的权利是积极的,另一些则是消极的。这两种保护都是很重要的,但是,它们不是人的尊严的全部。尊严有时还作为判断正确对待与否的标准而出现,尽管,在一些场合是显而易见的,在另一些场合则是隐而不显的。因此,有关尊严的特定权利主张,与尊严是所有人权的一般基础,二者间并不存在矛盾,我们也没有必要为了避免出现矛盾在不同语境中赋予“人的尊严”不同的含义。

四、基础的多元

一方面,尊严可能是这些权利的基础,但却不是另一些权利的基础,我们不应忽视这种可能性。众所周知,人权是以清单的形式呈现在我们面前的,而不是呈现为一个统一的理论,⑨对列举式方面的若干反思,参见John Rawls,Political Liber alism,292(Col u mbia University Press,1986)和Jere my Waldr on,“Socio-econo mic Rights and Theories of Justice”,San Diego Law Review,48(2011)773,793.并且,人权清单鼓励我们(尽管不是要求我们)对权利作多元主义的思考。也许,我们应该说,权利是各种各样的,权利的基础也是各种各样的:言论自由有某种基础,给予被拘留者人道待遇则有另一种基础;受教育的权利也有自己的基础,如此等等。⑩我们也不应该排除一种可能性,即我们所认为的同一种权利可能具有多重基础或多种基础性要素。

有人可能提出抗议:既然所有这些权利都是作为人的权利而出现的,那么,它们就必定是通过一个其缘何属于那种权利的理论在基础层面得到了统一,难道不是吗?也许是这样,但是,将一组权利界定为人权,可能仅仅意味着:这些权利的背后都有一个普遍的基础,因此,它们被恰当地赋予了所有人类成员。这可能意味着,每一种人权都建立在有关人性的某种事实的基础之上。但是,人性具有多个面相,权利R1可能是基于(所有人都具有的)性质C,权利R2可能是基于(所有人都具有的)性质D,权利R3可能是基于(所有人都具有的)性质E。这些权利都被视为人权,但是,不一定需要一个将C、D和E整合在一起的人性理论(或人的尊严理论)。

毕竟,尊严是重要的,并不意味着其他基础性价值就不重要了。尊严确实很重要,但我们不能因此就断言:尊严是一项至高无上的价值,相形之下,其他可能具有基础性作用的任何价值,都将黯然失色。有些权利可能直接基于自由或自治,而无须考虑其在有关尊严的分析中所处的地位。有些权利可能基于平等和社会正义。有些权利甚至可能间接地基于功利。⑪有人可能会错误地认为:因为权利的皇牌逻辑似乎取代了直接的功利计算,所以,功利主义思想在权利理论中没有任何作用。

尊严并没有出现在美国成文宪法中,但它有时在美国宪法解释中被运用。同样,尊严作为一种宪法学说,也只能用于对某些权利的解释。尊严对于第8条修正案禁止施加残忍和非常的刑罚似乎特别重要;⑫参阅Trop v.Dulles 356 U.S.86,100(1958):“第8条修正案背后的基本观念就是人的尊严”。但是,我们不会指望譬如在有关第3条修正案(士兵不得驻扎在其住宅的权利)的解释中见到尊严被援用。即便当尊严被用来解释第2条修正案(持枪权)的宪法问题时,其援用也可能带有强烈的感情色彩和倾向性,斯卡利亚大法官针对自由派大法官们的回应就是如此——在自由派大法官看来,只有那些保障“人格、尊严等诸如此类基本方面”的权利,才能被并入第14条修正案(针对各州)的“自由”之含义中。⑬Mc Donal d v.Chicago 130 S.Ct.3020,3051和3055(2011),斯卡利亚大法官的协同意见书。更一般地说,当我们解读《权利法案》时,可能不会有某些权利全都源自一个基础的印象。权利的历史丝毫未能表明它们源自一个基础。权利是随着时间的推移逐渐加入权利的清单、法案或宪章中的,这就像第13条、第14条、第15条和第19条修正案,它们在不同的背景下添加进美国的权利清单中,因此,制定最初的权利清单的动机,完全有可能不同于后来推动其他一些权利加入清单的动机。当然,宪法修正案中的很多非权利条款,也是一条一条地添加进宪法的,并没有特别考虑任何理论上的一致性,如禁酒令条款、参议院选举条款、征收所得税合法条款、行使选举权最低年龄降至18周岁的条款等等。宪法修正案中所列举的诸权利,也完全有可能具有其独特的性质。我实际上并不是在主张这种多元主义的方法,但它可能是为什么有些权利(较之于其他权利)与尊严有着更紧密的联系的一个原因,我不认为我们能够排除这样一种可能性。

五、定义的困难

尊严是人权的基础这一理念可能存在的困境,还来自于另一个方面。也许,“人的尊严”这一词汇太含混了,以至于无法承担任何基础性的作用。

人权法学家奥斯卡·萨赫特曾评论道:在引用“人的尊严”的任何一部人权宪章中,都没有给出明确的定义。“其内在的含义任由人们根据自己的直觉去理解”,而这对于充当基础性作用的一个概念而言,是难以令人满意的:“倘若对其含义不能通过相当清晰的一般理念予以把握,我们就无法轻易地界定其对于有关行为的规范意义。”⑭Oscar Schachter,“Hu man Dignity as a Nor mative Concept”,American Jour nal of Inter national La w,77(1983):848,849.克里斯托弗·麦克拉登曾指出,不对人的尊严做出定义,并非公约起草者疏忽所致。尊严写进伟大的人权公约之序言,并不是想传递任何特定的含义,而仅仅是因为起草者想要使序言听起来具有哲学意味,但如何表述又无法达成一致意见,因此选择这一含混的概念填充进去。⑮Mc Crudden,“Hu man Dignity in Hu man Rights Interpretation”,675-680.

在人权领域外,“尊严”概念也因其含义模糊而饱受批评。斯蒂芬·平克针对生物伦理学领域所使用的尊严概念说,它是“一个主观的、毫无确定性的”概念;鲁斯·麦克林则指出:“这个概念绝对是含混不清的……在不澄清其含义的情况下援引这一概念,就仅仅是在使用一个标语而已”。⑯Steven Pinker,“The St upidity of Dignity”,The New Republic,May 28,2008 and Rut h Macklin,“Dignity is a Useless Concept”,British Medical Jour nal,327(2003),1419.

按照某些人的说法,尊严概念的不确定性,仅仅意味着我们对尊严的阐释尚处于初级阶段:我们对尊严含义的理解还任重而道远。这与尊严作为人权的基础并非不一致,因为我们对人权的理解,就其现代含义而言,只有短短七十年,同样任重而道远。当我们说某某权利是一项人权时,这究竟意味着什么?这仅仅意味着它现在被认为是所有人都应拥有的一项权利,除了这一极简主义的观点之外,我们对于人权,仍然充满争议,没有共识存在。而且,在哪些权利是人权的问题上,我们也没有取得一致意见。自然,有关权利的分歧与权利基础的不确定性密切相关。因此,建构一个确定的理论,需要在两个层面同时下功夫。按此解释,尊严是权利的基础这一命题,并非为我们指出了一个明确的前提,而毋宁是当我们在努力解答权利问题时指引我们去关注尊严问题,它蕴含着一个研究思路。比方说,在解答权利限制问题并探讨形成诸如权利滥用等概念的可能性时,我们被邀请去研究最近有关人的尊严的讨论,这场讨论所关注的是人的尊严理念所包含的德性或非解放性(non-emancipatory)方面的内容,即认为每个人在其人格中所包含的人的尊严都具有责任的内容。⑰譬如参见Stephanie Hennette-Vauchez,“A Hu man Dignitas?The Contemporary Principle of Hu man Dignity as a Mere Reappraisal of an Ancient Legal Concept”,Inter national Jour nal of Constitutional La w,9(2011),32.我的观点是,有关尊严的责任方面的理论,目前还处于发展当中,就像责任权利的概念一样,它们才开始打下地基。⑱Jere my Waldr on,“Dignity,Rights,and Responsibilities”,Arizona State La w Jour nal 43(2011)1107.

按照另一些人的说法,定义上的困境恰恰表明,尊严实际上是一个可争议的概念,因为早已形成了各种相当确定的尊严观,尽管这些尊严观之间是相互争执的。⑲关于一个可争议的概念伴随着多种相当明确的观念的想法,参见Ronald Dwor kin,Taking Rights Seriously (Har var d University Press,1977),134-6.另请参见McCr udden,“Human Dignit yinHumanRight sInt erpr et at ion”,679-680.在现代政治哲学中,不仅仅对“尊严”这个术语的使用越来越多,有关尊严的理论也越来越多。早期有基于自主道德能力的康德尊严理论,也有基于按照上帝形象创造人类之命题的天主教尊严理论,晚近则有我和其他学者所提出来的作为一种地位的尊严理论,还有罗纳德·德沃金在《刺猬的正义》一书中所提出来的尊严理论。⑳I mmanuel Kant,Ground wor k to the Metaphysics of Mor als,Mary Gregor(ed.)(Ca mbridge University Press,1997),42-46;John Paul II,Evangeliu m Vitae (March 25,1995);Jere my Waldr on,Dignit y,Rank,and Rights (Oxf ord University Press,2012);Ronald Dworkin,Justice for Hedgehogs(Harvard University Press,2010),202-214.这些相互竞争的尊严理论,在对抗中发出了如此不和谐的噪音,以至于丝毫不能使我们相信权利的背后有任何共同的基础存在。至少已有一个学者指出,假如我们把尊严视为权利的基础,那么我们很可能会以不同的权利观与不同的尊严观相匹配的形式而告终。在这位学者看来,大西洋两岸宪法上的尊严与权利观,早就属于这种情况。㉑参见Neo mi Rao,“On t he Use and Abuse of Dignity in Constit utional Law”,Col u mbia Jour nal of Eur opean La w 14(2008):201以及Neo mi Rao,“Three Concepts of Dignity in Constit utional Law”,Notre Da me La w Review 86(2011):183.

当然,政治理论中的基础性理念(foundational ideas)作为可争议的概念(contested concepts)出现,并不是第一次。有关自由含义的争议已为人所周知。㉒Isaiah Berlin,“Two Concepts of Liberty”,收录于其论文集Four Essays on Libert y (Oxford Universit y Press,1969),118.民主也曾被当作是本质上可争议的概念的一个典型例子而被援引,援引者正是为我们引入可争议的概念这一思想的哲学家。㉓W.B.Gallie,“Essentially Contested Concepts”,Proceedings of the Aristotelian Society,56(1955-1956),167,168和183.平等和法治也是如此,在阐述其最重要的定义性特征时会产生争议。㉔参见Ronald Dwor kin,“What is Equality?I and II”Philosophy and Public Affairs,10(1981),185和283以及Jeremy Waldron,“Is t he Rule of Law a Contested Concept(in Florida)?”La w and Philosophy,21(2002),137.当人们把这些价值看作是基础性的价值时,如何恰当地构造这些价值就会产生更大的争议。因此,自从人们认真地对待出现在那些伟大人权宪章之序言中的基础性命题时,围绕尊严的确切含义的争议越来越大,也就不足为奇了。

六、人权真的需要一个基础吗?

另一方面,定义“尊严”一词的困难,迫使我们进一步思考:为了兑现对人权的承诺,我们是否真的需要一个基础性理论?有了这样一个基础,我们是变得更好了,还是更糟了?我们现在将人权与一个基础性理念联系在一起后,产生了更多的难题(我们原本能够相当清晰地理解人权),因此,似乎不值得这么做。正如乔治·卡特伯(George Kateb)指出(尽管他实际上并不认同这一点):

不管几个世纪以前的情况怎么样,当前对人权的辩护很少需要理论解释。我们为什么要大费周折地去为人权辩护,宣称人的尊严是人权的基础或部分基础,从而制造更多的麻烦呢?理论上的辩护会招致哲学上的怀疑论,这对于激发思想来说可能是有益的,但是今天很少有(尽管并非没有)理论会说:人权(用杰里米·边沁的话来说)是“站在高跷上的胡说”,人的尊严理念则增添了更多的胡说。㉕前引①,Kateb书,第1-2页。

从众多实用主义的观点来看,这种说法听起来可能是合理的。如果我们的实用主义仅仅是为了促进人权,就像人权活动家所追求的那样,那么我们也许就应该放弃探寻人权的基础,尤其是将人权建立在尊严基础之上的做法,是徒劳无益的。我们所应该做的是把钱送给大赦国际等机构,这就可以了。如果我们的实用主义是为了官司的胜负,就像律师所追求的那样,那么我们也不可能觉得有关尊严的基础性地位之命题会很有用。任何有关此类命题的理论都不可能产生明确而有说服力的法律论证思路,能够用于支持特定的权利主张。律师和法官之间,对于所谓的基础性前提,会产生各种分歧。他们对其性质和定义会产生分歧,他们对如何从中做出推论以及它的基本内涵是什么,肯定也会产生分歧。歧见丛生的这种状况表明,律师围绕法律权利而展开的脱离哲学基础的辩护活动并没有因此有明显的改善。

但是,我们对于基础的探究,并非出于实用主义的利益考虑。有时,我们探寻基础仅仅是为了更好的理解,这里所谓“更好”,指的是“更深”,而不是“实践中更有用”。量子物理学是我们理解物质世界的基础,尽管出于实践上的各种目的,我们对于日常生活中一般物体的性质和活动,比微观世界中的粒子,有一个更清晰的把握,但是,为了对物质世界有一个更深层次的理解,我们在智识上对微观世界有着极大的兴趣,因此,我们仍然深入其中去探索。即便量子物理学给我们提出的问题远远多于给我们提供的答案,我们仍然坚信,提出这些问题并致力于解答这些问题,是我们理解物质世界如何真实运作的最好方式。这对于道德和政治理论中的基础主义来说,也有类似之处。即便我们对基础的探究,并不期望获得可用于评价权利主张的某种检测试剂,但是,在此探究过程中,我们所面对的问题有助于深化和丰富我们对人权的理解。我想,对一般意义上的价值研究来说,也是如此。理查德·普里默斯(Richard A.Pri mus)所说的权利研究中的“规范基础主义的复兴”,㉖Richar d A.Pri mus,The A merican Language of Rights(Ca mbridge University Press,1999),178-179.是恰如其分的。法律理论家探究基础性的问题,不仅仅是为了让那些头脑更实际的同僚拥有令人印象深刻的可用于法庭之上的论据。法律理论家对基础问题探究,是因为从深层次和抽象角度理解我们所珍视的权利,与从浅层次和实践角度理解这些权利一样,具有内在的重要性。

当然,这并不意味着,在追求这一深层次的理解过程中,人的尊严就一定是我们所正在寻找的那种基础。尊严有可能是这一基础性探究事业上的一条死胡同。但是,我不认为仅仅因为对尊严的探索在实用主义的意义上是得不偿失的就应该予以放弃。

换言之,我们发明尊严概念的目的不是为了直接有用。它毕竟是作为伦理学和政治哲学中一个显然十分重要的理念出现的。为我们提出这一理念的道德神学、自然法理论和康德哲学的传统,我们既无法改变,也不应该忽视。有些哲学家认为,我们早已拥有诸如自主、对人的尊重等理解相当透彻的概念,尊严概念并无多大意义。㉗参见Macklin,“Dignity is a Useless Concept”及Pinker,“The Stupidit y of Dignity”。他们也许是正确的。但是,除非我们确信,尊严概念对于我们理解其他概念,既没有深化的效果,也没有修正的作用,否则,我们放弃对尊严的探究是不明智的。㉘麦克林(Macklin)和Pinker(平克)都没有提供任何这方面的说明,而仅仅声称援引自主和一两个以尊重为基础的医药伦理学要求就能穷尽“尊严”概念的意涵。既然(打个比方)无法摆脱我们道德和政治哲学遗产中的尊严这个概念,探究其内涵以及它与其他道德理念的关系就成为我们义不容辞的责任。我不会谎称此处有简单的答案:学术遗产留给我们的,与其说是一个早已清晰明确的观念,不如说是一个有待解答的难题。

而且,不管我们是否乐意,一个晚近形成的传统——这次是人权宣言的传统——又使我们背负了探究有关尊严的基础性作用之命题的责任。尊严与人权之间的联系,并非我们所创造,我们只是去探究而已。这个世界(好像)信奉有关尊严与人权之间的基础性联系的命题。这些命题可能被证明是错误的,有误解的,令人困惑的,或者仅仅是修辞性的。怀疑论者的观点可能是正确的,这些命题可能仅仅是伟大人权宪章中的装饰性语句,或者是隐藏难以化解的分歧的一种伎俩。但是,我们不能预先作出这一判断。无论如何,对于那些从事哲学工作的人来说,必须去探究这些命题,除此之外,别无选择。那些好心肠的活动家们可能认为有其他更重要的事情要去做,但这并不影响哲学家的任务。在劳动大分工的时代里,实用主义者早已不再关注此类命题,而是重新回到了行动的场所,但是,探究诸如此类的命题,仍然是我们的工作。在探究的过程中,我们可以带有一种适度的怀疑精神。但是,不管怎样,我们应该采取一种真诚的态度。

七、什么是基础?

本部分将围绕以下几个问题展开探究:当人们说某事物是权利的基础时,究竟指什么?基础性的命题仅仅是象征性的吗?这个基础性命题仅仅主张尊严的重要性吗?——譬如,宣告“人的尊严作为一项权利如此根本,以至于没有一个文明社会或法律体系会否认给予有力的保障”。㉙这个短语取自Nor man Rosenber g,Dignity,Rights,and Recent Legal Scholarship,American Quarterly,45(1993):429,430(评论 Michael J.Meyer and W.A.Parent(ed.):The Constit ution of Rights:Hu man Dignit y and A merican Val ues)。抑或,其真的意味着尊严可以被视为“人之平等权利从中产生的根源”?㉚Yehoshua Arieli,“On the Necessary and Sufficient Conditions f or the Emergence of the Doctrine of the Dignity of Man and his Rights”,D.Kretz mer and E.Klein(ed.):The Concept of Dignit y in Hu man Rights Discourse(Kl u wer Law Inter national,2002),1,8.

基础的理念可以从多个方面来理解。说一个概念甲是另一个概念乙的基础,是什么意思呢?在我看来,它至少有四种可能的解释。它可能指:

(1)从历史和谱系学的意义上,乙产生于甲;

(2)一个法律命题可以成为另一个法律命题的效力渊源,在这个意义上,甲是乙的渊源;

(3)从逻辑上说,乙能从甲中推导出来,无论是以演绎的方式还是借助于经验性的前提;

(4)借助于甲,能够澄清乙,或甲有助于对乙的解释。

当我们探寻这些可能的含义(甲=人的尊严;乙=人权)时,也许值得指出的是,乙(人权)这个术语本身也可以从多个方面来理解。不仅在人权的内涵和特征上仍然存在着重大分歧,而且,基础的理念可能在诸多不同层面与人权相联系。我们可以将“人权”理解为一个概念,一份权利清单,以及一种主张和运用这些权利的实践;而且,我们可以在道德或法律层面来理解这个概念、这份权利清单或这种权利实践。所以,人的尊严被认为是某事物的基础,其含义究竟为何,取决于我们是在何种意义主张它是基础性的,道德意义上还是法律意义上,把它看作是道德上或法律上的一个概念,一种理论,还是一种实践。我在这些问题上似乎过于学究了,但是我不会系统地去探究所有这些情况。我希望下文讨论四种可能的选项时,读者能够清楚地知道我是在人权话语的哪个层面展开讨论的。

(一)起源和谱系学

当人们说人权以人的尊严为基础时,有一种可能性是他们意指人权话语来源于早先存在的有关人的尊严的话语。他们的意思是,人的尊严在谱系学的意义上是基础性的,有关人的尊严的话语之盛行,或此种话语权利,有助于我们从历史的角度解释我们的人权理念来自于何处。人权语言的谱系学是一个重要论题:在理念史上将人权与早期的自然权利语言联系起来后,就会产生一个饶有趣味的有待我们回答的问题——自然权利观念在很多领域中衰落或名声扫地一百多年以后(大致从18世纪晚期到20世纪中叶),为什么能够借着人的尊严这一新的标签轻而易举地得以复活。㉛譬如参见Jere my Waldr on,“The Decline of Nat ural Right”,Allen Wood and Songsuk Susan Kahn,The Ca mbridge Histor y of Philosophy in t he Nineteenth Centur y(Ca mbridge University Press,2012),62,与Sa muel Moyn,The Last Utopia:Hu man Rights in Histor y (Harvar d University Press,2012).

在现代人权形成之前,当然已存在人的尊严话语。但是,正如奥斯卡·萨赫特所指出的那样,人权源于尊严话语的观点是不合理的:

《赫尔辛基最后议定书》在第七条原则中宣告:所有人权和基本自由都“源自人类个体的固有尊严”。我们应该从哲学而非历史意义上去理解这一句话。从历史角度看,更正确的说法应该是反过来的,即尊严理念反映了社会历史学上的基本权利和自由观念,而不是产生了基本权利和自由观念。㉜Schachter,“Hu man Dignity as a Nor mative Concept”,853.

毫无疑问,既有的尊严话语对于人权话语的形成产生了若干影响。但是,把前者看作是后者的历史先驱就不对了。正如萨赫特所主张的那样,从很多方面来看,反过来的说法似乎更合理。我们现代的尊严话语,从1948年以来形成的人权话语中所获得的,比后者从前者中所获得的更多。

(二)渊源与正当性

克劳斯·迪克(Klaus Dicke)在最近的一篇文章中指出:《世界人权宣言》中的“人类尊严是一个使人权主张获得正当性的形式性超验规范”。㉝Klaus Dicke,“The Founding Function of Hu man Dignity in t he Universal Declaration of Hu man Rights”,Kretz mer&Klein(ed.):The Concept of Dignity in Hu man Rights Discourse,111,118.这一术语相当模糊,迪克似乎是在援引一个凯尔森式的理念。正如一个法律体系的“基础规范”——即要求处于最高地位的宪法条文得到尊重的规范——是法律效力的渊源,同时是这个法律体系中所有法律法规获得正当性的效力来源,㉞Hans Kelsen,Pure Theor y of La w,Max Knight(trans.)(University of Calif or nia Press,1967),198—205.因此,有关人的尊严的规范也可能是人权规范的最终来源。一部法律的效力源自授权特定立法机构以及规定立法基本程序的宪法规范;按照凯尔森的说法,为了回避有关宪法条文的效力源自何处这一无法回答的问题,我们设定一个最终的先验规范,以为宪法效力提供基础,而不是通过一个更加高级的实在规范(比如说一项前殖民地权力的授权性法律),使之具有效力。对基础的此种理解涉及凯尔森所说的法的“动态”体系,在我看来,迪克所持的并不是这种理解,而毋宁更接近于凯尔森所说的法的“静态”体系,即一个规范从另一规范的内容中推导而出,㉟前引㉞,Kelsen书,第108页以下。接下来我马上就会解释这两种理解的差异。

但先让我们来思考一下此处可能意味着什么。迪克应该不会否认:伟大的人权公约是一种法律渊源,其之所以具有法律效力是因为绝大多数国家都签署和批准了。但是,我认为他可能会否认:个人之所以拥有这些公约上所提的权利,仅仅是因为譬如《公民权利和政治权利国际公约》作为一个多边条约已被制定出来。按照他的解释,《公民权利和政治权利国际公约》并不创造权利,而只是承认和宣告人类已有的权利。为什么援引人的尊严就是对这一观点的表达呢?或者对人的尊严的援引何以丰富了这一观点?迪克认为,援引人的尊严就是提及人类的特殊性质,即人类的内在价值,这就解释了为什么人类确实真地拥有公约所宣告的权利,这些权利先于并独立于实在法上的宣告。

奥斯卡·萨赫特似乎也得出了类似的结论,他至少以一种否定的方式表达了这一结论:“权利源自个人的内在尊严这一命题,作为一个哲学上的陈述……意味着权利不是源自国家或任何其他外在的权威。”㊱Schachter,“Hu man Dignity as a Nor mative Concept”,853.同样,萨赫特作为第一代伟大人权法学家的一员,在这里没有必要被解释成是要否定实在国际法的权威。他只是坚持认为,在法律确认这些权利的背后还有“超实证的”因素。㊲关于“超实证的因素”,参见Gerald Neu man,“Hu man Rights and Constitutional Rights:Har mony and Dissonance”,Stanf or d La w Review,55(2003),1863.用更加肯定的话来说,对尊严的援引表明:我们之所以认同人权的重要性,我们之所以坚持认为人权具有普遍性、固有性和不可剥夺性,有一个超实证的理由。这不单单是我们已决定通过公约的形式创造实在法的问题,我们创造国际人权法本身就是为了积极回应我们在有关人的尊严的道德话语中所承认的有关人类特殊性的事实。

我想这是我目前所能够接受的一个基础性命题。我认为,人们可以更进一步主张:我们人权法的正当性源自关于人的尊严的高级法——譬如上帝的律法或某种自然法观念。对此种高级法的信仰当然解释了众多起草并签署人权公约的那些人创制实在法的行为。但是,在我看来,正如我在上一段所说,更好的说法是:这些公约本身就象征着实证法对超实证理念的回应,而非意味着人权规范的正当性或效力能够追溯到非实证法。有些人会十分轻易地承认人权规范的法律效力源自非实证法;跟我一样,他们可能无法理解迪克隐晦地在人的尊严价值与凯尔森式的基础规范之间的比较。但是,“正当性”是一个含义比较宽泛的术语,从法律效力,到大众的认同,再到道德吸引力,它可以指任何一个意思。如果“正当性”指的是“道德吸引力”,那么,我们确实可以说:人权理念的正当性从尊严理念的正当性中所获良多(反之亦然)。

汉斯·凯尔森在其纯粹法理论中,区分了法的动态体系和静态体系。㊳前引㉞,Kelsen书,第195-198页。在动态的意义上,效力问题所涉及的是上位法授权创制下位法或较低位阶的法律命令。宪法授权立法者创制法律,立法者创制法律授权市级机关一定的权力,市级机关制定法规授权地方官员征收这个或那个危房的权力。㊴前引㉞,Kelsen书,第221-228页。另一方面,静态的分析所涉及的是法律命题之间的关系,其更像是一种推导关系,而非授权或创制的关系。静态分析将说明,如果伤害他人是不对的,那么刺伤他人就是不对的:刺伤概念早已包含在更普遍的伤害概念之中,因此,这两个命题的联系或多或少是通过演绎建立起来的。㊵前引㉞,Kelsen书,第195页。我认为,迪克的分析方法毫无益处地模糊了静态分析方法与动态分析方法之间的界限。当然,这并不意味着,将静态的分析方法运用于人的尊严与人权之间的联系是不可能的。也许,一个概念能从另一个概念中推导出来,现在就让我们来探讨这种可能性。

(三)推导的真正基础

“基础”一词给我们允诺最多的一层意思是:知道了权利的基础,就会使我们产生出或推导出人权主张。因而,我们可以将人权理论建立在一个更加牢固的基础之上,而不仅仅是建立在法律宪章所包含的权利清单之上。并且,这一基础也将为我们提供一种评判人们有关人权之主张的检测试剂。人们会提出各种各样有关我们拥有何种权利或人权有哪些的主张:现在这一基础就被想象成可以用来检测这些主张,我们只要看一看特定主张之内容是否真正能够从这一基础中推导出来就可以了。

当然,想要获得基础的这一效能,并不是件轻而易举的事情。所设定的基础只要稍有变化——譬如只要我们的尊严观稍有变化——就会导致通过这种方式得以产生或确认的权利之主张有重大的不同。人们为了使自己早已心有所向的权利主张能够从基础性价值中推导出来,倾向于任意操纵基础性价值观;而反对者也易于从自己的立场指责权利理论家这么做。换言之,这一基础主义的方法对于有关人权的特定主张之辩护并未起到减负作用。相反,它通过暗示权利争议的真正根源在于基础层面,而将权利论辩的负担转移到了基础层面。不过,按照我们一直所贯彻的精神,争议的这一转移并不一定是不光彩的。通过这种方式对有关人权的争议进行重新定位,可能是有意义的,能够给予我们启发。也许,我们在评估(比如说)有关社会经济权利的主张时能够更好地看到争点之所在,因为我们看到了推导出这种权利所必需的特殊形式的尊严(基础)。

从形式上说,我想到两种推导方式,一种是演绎性的,一种是经验性的。就演绎的推导方式而言,从我们的基础性价值(比如说人的尊严)观念开始推导,我们透过分析把它解开,看看里面包含什么内容。

詹姆斯·格里芬在《论人权》一书中的论证就是一个例子。格里芬的论证始于“个人的尊严”,他指出:这个理念最好从规范上的主体性在个人生活中的重要性这个角度来理解。㊶Griffin,On Hu man Rights(Oxf ord University Press,2008),152.人在规范上的主体性是在人的自主性中揭示自己的,所谓人的自主性,就是人有能力为自己决定生活的样式以及怎样过好自己的生活。㊷前引㊶,Griffin书,第150-151页。人的这种能力反过来要求人在某些关键领域里享有自由——实际上就是体现自由的某些基本权利,以保证个人对于自己的生活在没有强制性干涉的情形下做出关键性的决定。格里芬认为,我们从自主性的重要意义中还能推导出:那些关键性的选择必须是自己经受过教育的前提下做出的选择,并且必须是从一大堆有意义的可供选择的选项中做出的选择。㊸前引㊶,Griffin书,第159-169页。在我看来,所有这一切都建立在以下或多或少具有分析性的工作之上:尊严乃是由规范上的主体性所构成,通过自主性来界定规范上的主体性,并且从保护自主性所必要的条件中推导出各种形式的消极自由和积极自由。如果某人否认尊严是人权的基础,或者不认为尊严(假定其认同尊严是基础)能够与规范上的主体性价值、自主性的重要意义以及自由权成功地联系起来,如格里芬所主张的那样,那么,其推论当然就会受到质疑。

格里芬的某些推导步骤部分是以经验性前提为中介的。(这些经验性前提大概是作为小前提而发挥作用的,大前提则是有关尊严的命题,或从中演绎得出的命题,或在构成上与之相联系的命题。)因此,它们也容易受到质疑——但是,现在所受的质疑既是分析层面的,也是经验层面的。当格里芬主张人权包含特定的福利权时,他指出:关键点可能在于,保护和促进自主性的必要条件,不可能通过先验的方式确定,而必须观察自主性在特定类型的政治经济生活中是如何强化或弱化的。他说,并非所有的福利权论证都是这种类型的——“既有人主张福利对于个人自主和自由来说是必不可少的经验性条件,也有人主张福利在逻辑上是必不可少的。”㊹前 引 ㊶,Griffin书,第180页 。不管怎样,权利的基础论者必须得同时奋战在这两条战线上。㊺假如我理解得没错,Art hur Chaskalson,“Hu man Dignity as a Constitutional Val ue”,载Kretz mer 和Klein编,The Concept of Dignity in Hu man Rights Discourse,133,135给人的印象是:所有以尊严为基础的权利论证都是工具性的;他指出:将尊严引入论证的想法是所有剩余的权利都“可以根据其对于保护和促进人的尊严来说必不可少的理由而获得分析和辩护。”但这可能忽略了构成性或演绎性的要素。

我已经花了不少篇幅来讨论格里芬的理论,因为其理论与其他任何理论相比,都更好地说明这第三种可能含义,这是一种最强意义上的权利基础论。我既不打算赞同它,也不打算批判它。我只是认为,当人们说尊严乃是人权的基础之类的话时,在其众多可能含义的见解中,认识到它是其中很重要的一种。

(四)解释性理解的关键

我们刚才已作讨论的方法将人权的基础想象成一个非常抽象的大前提,从中我们能推导出特定的权利,当然,这个推导过程或许还需要借助于经验性的小前提。我们从基础开始推理,并从基础中推导出权利。与之不同的另一种方法,更具有归纳性,或者说是“自下而上的”。㊻此处关于自上而下的方法与自下而上的方法之区分,我是从格里芬那里获得启发的。前引㊶,Griffin书,第29-30页。格里芬认为其理论是一个自下而上的理论,但在我看来不是这样,因为他所给出的大前提是有关人格、尊严和规范上的主体性。见其书第30-48页和第149-158页。接下来让我们讨论这种方法。

我们的思考始于对我们所拥有的权利的理解——可能不是一种全面的或得到充分解释的理解,而是早已广为接受的像对人权清单的那种理解。然后,我们也许会努力通过思考这份权利清单背后所必然预设的价值来加深理解。我们可能首先会问,为了产生我们权利清单上的所有权利或大多数权利,我们必须预设一个怎样的基础,进而将我们所预设的价值看作是一个大前提,借助于形式推理我们就能从中得出我们早已认定属于我们的权利,由此与前文第(三)部分所描述的那种方法联系起来。或许,自下而上的方法可能比这还要宽泛。我们可能认为预设的价值有助于我们理解我们权利清单上的权利,不管我们是否接着认定其具有形式上的基础性作用。关于人的尊严与人权之间的联系,迈克尔·罗森这样说道:

毫无疑问,人权令人深感困惑——今天几乎每个人都承认自己信奉人权,但是很少有人会说,其已拥有一个完善的、体系性强的理论,能够解释人权是什么以及我们为什么拥有人权。关于尊严的现代理解,能够满足这一需求吗?㊼前引①,Rosen书,第54页。

假定一个完善的、体系性强的关于我们拥有哪些权利以及我们为什么拥有这些权利的理论,并不需要涉及第(三)部分所概括的线性推导模式。理解我们为什么拥有人权,仅仅涉及我们所拥有的权利之意义。但是,权利之意义也不需要按照严格的目的论来理解——在目的论意义上,我们可以正当地从目的性命题中推导出其他权利。我在此处第(四)部分的理解,可能有点偏向于特定意义上的一种人权,我们对这种人权的理解,并不需要认同下述思考方式:权利清单可以毫无边际地扩张,远远超出我们思考的起点。当然,人权如果被理解为法律权利,那么,显然属于这种情况。我们并不能够总是证明某物是法律,仅仅因为其能从理解其他法律命题所必需之物中推导出来。

但是,权利出现在法律(宪法或人权法)中,并不是说就不需要理解我所正在讨论的那种人权了。即便是我们规定得最清晰的权利仍然可能是令人迷惑的。正如罗纳德·德沃金指出:

针对政府的权利制度,既不是一份上帝的礼物,也不是一个传统的习俗,更不是一项全民的运动。它是一种复杂而又麻烦的实践,其使政府追求普遍利益的工作更加困难,成本更高;因而,如果它不是服务于某种价值,那么它就是一种无用而又错误的实践。无论谁,只要宣称认真对待权利,并且赞同我们的政府尊重权利,那么他就必须对于权利制度的价值有所认识。他必须认同两个重要理念,至少,他得接受其中的一个。第一个是人的尊严理念。这个理念有些模糊但很有力量。这个理念与康德的名字联系在一起,但很多不同学派的哲学家也曾捍卫这个理念。按照这个理念,一个人应被视为人类共同体中的一个正式成员,如果以某种与此不一致的方式对待他,那么就是极端不公正的。第二个是政治平等的理念。我们对这个理念比较熟悉。按照这个理念,政治共同体中比较弱势的成员,与其他比较强势的成员靠自己所能获得的一样,有资格获得其政府同等的关注和尊重,以至于如果有些人享有决定的自由,而不管该决定对于普遍利益有何影响,那么所有人都应该享有同样的自由。在这里,我不想为这些理念辩护,或对它们作进一步阐释,而只想指出,任何人,只要认为公民享有权利,就必须接受与此非常类似的理念。㊽Dwor kin,Taking Rights Seriousl y(Harvard Universit y Press,1977),198.

我们即便不接受德沃金对这两种理念的解释,也能理解其所阐述的权利价值。我们所需要的是——我们有时也称之为“基础”——理解权利价值的方式,其将有助于我们解释特定的权利条款,帮助我们判断得以提出权利主张的精神,并处理权利冲突和权利界限问题。㊾关于尊严为何对于我们理解法律权利具有结构性的作用,有一个很好的解释,参见Barr oso,“Here,There,and Ever y where”。

如果尊严被视为本节(四)意义上的基础,那么其作用可大可小,这取决于所持尊严观念的强度。在德国“航空安全法”一案中,系争法律规定武装力量有权在9·11之类的场合下击落被劫持的客机,德国宪法法院思考了与该规定有关的生命权。宪法法院坚持透过尊严这面棱镜来看生命权,由于其所运用的尊严观是一种很强的康德尊严观,因此其得出结论说:客机上无辜的乘客和乘务员,不能仅仅为了拯救其他(譬如已被劫机犯视为撞击目标的一幢大楼里)更多的无辜人士就可以遭受毁灭。㊿Bundesverfassungsgericht,Feb.15,2006,115 BVerf GE 118,at§122:“由于他们是为了拯救其他人而被杀害的,因此他们就被当作了物,同时,他们的权利也遭受剥夺;由于他们的生命受到国家单方面的处置,一个人因其自身所应拥有的价值就遭到了否定,其实,客机上的无辜人士本身也是受害者,需要国家的保护。”然而,按照一种不太强烈的尊严观,第(四)种方法仅仅表明,我们在解释权利时应该认真对待个人,尊重他们的自主性,而不应把他们看作是促进普遍福利的试验品。除此之外,它不能告诉我们更多。

八、基础与特征

我们对所谓尊严的基础性作用界定得越宽泛,就越需要警惕走入另一个误区。我们不应错误地将一切权利所共有的特征当作是起基础性作用的事物。

之所以经常对权利产生此种错误认识,是因为权利的形式结构非常复杂。权利(更不用说人权)并不是一种简单的概念。在权利话语中,特定的权利内容不仅仅是规范性的,而且表现为包含特定要求的规范性模式。该要求是绝对的,该要求不仅仅是为了保障规范得到偶然的实现。而且,该要求似乎与个人利益及个人选择有着本质性联系。最后,如果我们谈论的是人权,那么我们也在谈论平等——因为,我们所谈论的人权是每个人所平等享有的权利,只要某个人拥有这种权利,那么所有人都拥有这种权利。

我们可以通过分析得出人权的这些特征。这些特征很重要,并且无所不在,我们可能因此误认为它们就是基础性要素。尽管它们是一切权利所不可缺少的结构性特征,但据此推出任何基础性的命题都是错误的。

举例来说,按照某种理论,拥有一项权利意味着能够按照自己的意愿控制另一个人的义务。[51]关于权利的“选择论”,参见H.L.A.Hart,“Are There Any Nat ural Rights?”,Jere my Waldr on(ed.):Theories of Rights(Oxf ord:Oxford University Press,1984),77.此处不适合详细讨论权利的“选择论”,我只是想指出,即便该理论是正确的,我们也不能因此推断说:自由选择是权利的基础或者权利的存在是为了保护和促进个人自主。我不是说,这两个命题是错误的,我想说的是,这一形式推导过程无法有效证成这两个基础性命题。特定权利的内容可能与自由没有任何关系:譬如这项权利可能是获得医疗保健的人权。按照权利的“选择论”,我们只能说:即便像这种(与自由并没有直接联系的)权利,权利主体仍然享有是否追究义务主体不履行相关义务的责任的选择权。是否提起诉讼,全然依赖于权利主体(的选择)。但是,这还不足以将获得医疗保健的权利建立在自由的基础之上。

我再举一个例子。我们经常认为,权利的一个特征就是,其必须能够保障其所承诺的利益或自由得到兑现,而不仅仅是偶然地会带来这些利益或自由。我拥有获得φ的法律权利,意味着我对φ的获得不受公共政策的日常变化的影响;倘若不能向我保证这一点,我就没有这项法律权利。但是,我们同样不能从中作过多的引申,至少不能推出一个基础性命题。不可否认,保障(某种利益或自由的)安全是人们主张权利时所要求的,但我们不能从中推论说,一切权利都以安全为基础。有些人会作这一推论,有时还以此为由主张:公民自由不能建立在对抗安全或国家安全活动的基础之上,因为公民自由最终依赖于安全。[52]对这一错误想法的讨论,参见Liora Lazar us,“Mapping t he Right to Security”,in Benja min Goold and Liora Lazar us (eds),Security and Hu man Rights(Hart Publishing,2007),325.);Jeremy Waldr on,“Safety and Security”,Nebr aska La w Review,85(2006),454(in Waldron,Tort ure,Terror and Tr ade-Offs:Philosophy for the White House,Oxf or d University Press,2010).如果这个观点还有一定道理的话,那么就必须按照亨利·苏(Henry Shue)所主张的那样去理解,即人们只有在安全的环境中才能真正享受权利。[53]Henry Shue,Basic Rights:Subsistence,Af f l uence,and U.S.Foreign Policy(Princeton University Press,1980).有关讨论参见Jeremy Waldron,“Security as a Basic Right(after 9/11)”,Charles Beitz and Robert Goodin(ed.):Global Basic Rights(Oxford University Press,2009),207(收录于Waldr on,Torture,Terr or,and Tr ade-Offs,166).但是,如果仅仅从“权利的意义就是确保其所保护的利益或自由”这一事实中推出这一论断,是没有说服力的。

最后一个例子涉及平等。如果存在某种人权,那么就应该平等地保障所有人都享有这项权利。但是,我们不能因此就推论说:平等是所有权利的基础,尽管通过其他论证可能推出这一结论。[54]譬如,参见前引㊽,Dwor kin书,第272-278页。我们也不能因此提出一个听上去更加基础主义的主张:人权的价值就是确保所有人获得平等的对待。

尊严是人权的基础这一命题会不会建立在类似错误的基础之上?这是有可能的。人们有时说:成为一个权利享有者,这本身就意味着享有特定的尊严。乔尔·费因伯格(Joel Feinber g)很早就指出:行使一项权利意味着提出一个要求。他一直认为这一分析性结论很重要,并表示:“所谓‘人的尊严’可能仅仅指被认为具有提出要求的能力。因此,尊重一个人,或认为他拥有尊严,那就是把他看作是一个潜在的权利主张者。”[55]Joel Feinberg,“The Nat ure and Val ue of Rights”,Jour nal of Val ue Inquir y,4(1970):243,252.这是一个较弱的尊严观,即便如费因伯格所说的那样,权利包含着这一尊严,我们也不能把这一尊严看作是权利的基础。因为它只是一切权利所具有的特征之一。

九、作为地位的尊严

有时,人们说尊严是一个地位概念,而不是一个价值概念。在我看来,这一说法是正确的。[56]有关这一观点的论证,参见Jeremy Waldron,Dignity,Rank and Rights(Oxford University Press,2012),57-61.如果我们深入思考地位概念,就有可能揭露另一种对尊严的所谓基础性作用的错误认识。

在法律上,地位或身份是一个人根据其所处环境或状况所具有的权利、权力、无权能、义务、特权、豁免和责任的特定集合。破产者、未成年人、皇室成员、外国人、囚犯,或是军人、已婚者,这些都是地位或身份概念,其中任何一个概念都包含了权利、权力等的特定集合。在英国,女王拥有特殊的权力和义务;在大多数国家,破产者会丧失特定的权能;罪犯也是如此(譬如剥夺他们的选举权);现役军人有特殊的义务和特权;未成年人只拥有成年人所拥有的部分法律权利和权力;等等。在所有这些情形中,特定的地位或身份概念很像是一个概括某人在这些情形下拥有的权利、权力等这份清单的缩略语。我们如果愿意,可以不辞辛劳地将这份清单一一列出。就拿未成年人来说,我们可以列出:(1)如果X不满十八周岁,那么X就拥有获得其父母抚养的权利;(2)如果X不满十八周岁,那么X没有订立特定合同的权力;等等。或者,拿破产者来说,我们可以列出:(1)如果Y被判定资不抵债或者无法清偿到期债务,那么Y就不得进一步举债;(2)如果Y被判定资不抵债或者无法清偿到期债务,那么Y就有资格获得债权人的保护;等等。但是,我们不会这么做,我们只会说,在法律上,X是个未成年人,Y是个破产者,这就已经概括了所有这些信息;我们对于破产者、未成年人等术语的专业性法律含义的理解,本身就包含了拥有这一身份的人在法律上所具有的地位之详细信息。

我们不难看到,特定的地位或身份概念并没有带来任何新的信息。约翰·奥斯丁就曾这样想。他在《法理学讲义》中写道:“权利和义务的集合,或权能和无权能的集合,是作为地位或身份概念附着在‘人法’中的,安置这些概念,完全是为了便于表述”。[57]John Austin,Lectures on Jurispr udence,or The Philosophy of Positive La w,5t h edition,Robert Ca mpbell(ed.)(John Murray,1885),第40讲,第2卷,第687-688页。他说:一个地位或身份概念,就是“一个缩略语(或是一种省略的表达方式),纯粹是一个表述上的便利问题。[58]前引[57],Austin书,第700页。它仅仅是一个缩写,一种“法律注释的技术”。[59]参见C.K.Allen,Legal Duties and Other Essays in Jurispr udence(Oxford:Clarendon Press,1931),34.

如果这一切都是对的,并且如果尊严就是一种地位,那么,把尊严说成是权利的基础就犯错了,犯的是一种范畴错误。但是,我们可以说尊严是一种包含一系列特定权利的地位。古老的尊严(dignitas)观念是这样的:贵族的尊严与牧师的尊严是不同的,二者具有不同的地位,二者不同之处仅仅在于跟贵族地位或神职人员地位相联系的权利内容。也许,我们有关人的尊严的观念,同样如此。当我们说一个主体拥有人之尊严的地位时,一定意味着这一主体拥有人权。[60]有些法学家认为,严格说来,人的地位是一种矛盾修辞法,R.H.Graveson,Status in the Co mmon Law(Athlone Press,1953),第2页,其将“地位”界定为“一种持续性和制度性的特殊状态,而区别于普通人依法所享有的法律地位……一个人所享之地位的创设、持续或让与以及相关事件,都是一个十足的社会问题。”对此,我不敢苟同:其见解不符合罗马法观念,罗马法观念确实包含了普通自由人的地位概念,视之为地位概念的一种。但这是因为作为地位概念的人之尊严正是传递这一信息的简便方式。就像其他任何一个地位概念,人的尊严概念也是一份权利清单的缩略语。我们并不是因为拥有人的尊严才拥有人权;我们所拥有的人的尊严就是我们所拥有的人权。持此想法是有可能的。

但也许该问题还没有终结。在奥斯丁看来,地位概念仅仅是有关权利、权力、无权能、义务、特权、豁免和责任之清单的缩略语。但是,也许同样值得指出的是,清单内容并不是随便列上去的;清单内容应该是与某种基本理念(underlying idea)相关的,如此才言之成理,相应的地位也因此得以形成。同样,地位概念的含义也就蕴含了这一基本理念。[61]奥斯丁并非没有意识到这一观点。他将这一观点与其导师杰里米·边沁的作品联系起来,并就此对其老师提出了少有的批评。参见前引[57],Austin书,第690页。其指责道:“边沁先生……在这个问题上的所有论述,在我看来,都是前后矛盾和晦涩难懂的。”不同寻常的是,边沁(这位将道德科学从此类不堪重负的垃圾中清除出去的先生)在另一名目下接受了这一神秘性质的东西。他在《立法论》一书中探讨了地位(或身份),他是这样界定地位的:家庭或民事上的地位或身份仅仅是理想的基础,在这个理想的基础之上,是权利和义务,有时是无权能。前引[57],Austin书,第699页。奥斯丁所引的这段话出自边沁的著作《立法论》(Jere my Bentha m,The Theor y of Legisl ation,C.K.Ogden(ed.),Kegan Paul,Trench,Tr ubner&Co.,1931),我们现在都知道这个英文版,但在奥斯丁时代,此书只有法文版。在未成年人的例子中,命题(1)和(2)都不是随意想出来的法律命题。这两个命题言之成理,是因为下述基本理念:与成年人比较,儿童还不太有能力照顾自己,且更容易遭受他人的侵害或剥削。这两个命题合在一起,作为一个集合,来回应这一理念,也是言之成理的;也就是说,这两个命题不但各自言之成理,而且结合在一起也是言之成理的。正是未成年人(在该术语的日常语言含义上)需要社会的特殊照顾这一基本理念,使得(法律含义上的)未成年人概念具有意义。破产者、外国人、皇室成员、囚犯,以及我所提及的所有其他地位或身份概念,也都是如此。其中任何一个概念,不仅仅是含有“如果,那么”句式的法律命题清单的缩略语,它所包含的命题清单,不管是作为一个集合,还是各个命题本身,都是因为某个特定的基本理念才言之成理,这一基本理念则关乎人类条件的特殊状况或变化。

这不仅仅是(缩略成特定地位概念的清单里的)每个项目都有某种基本原理的问题。[62]我不仅仅指某人为了证成特定法律条款所说的特定意见。我所指的基本原理更像是一种法律上所确立的证成理由——如法律上所承认的目的或政策——它不仅仅出现在说服民众这个法律是好的和对的这个政治过程中,而毋宁是存在于具有目的意义的法律自身之中。而毋宁是,这些项目有共同的基本原理,因此,可解释各种权利、义务等等是怎么结合在一起的,换言之,这些项目作为一个集合体,其背后的基本原理是一致的。所以,比如说,未成年人没有订立合同的能力,这可以跟未成年人父母有代为订立合同的义务联系起来理解,而我们多数人是依靠自己的能力订立合同的。由于未成年人缺乏订立合同的能力,其他人就必须为他们订立合同。从整个集合体中抽取出特定地位的特定条件,可能没有多少意义。但是,在这个集合体中,这个特定条件与基本理念联系起来就有意义了,而这个基本理念是这个特定条件与其他所有条件所共同拥有的。

因此,如果人的尊严是一种地位,那么我们就应该说,人的尊严不仅仅包含一组人权,而且还包含一种基本理念,其既可解释每一种人权对于我们人类的重要性,又可解释这些人权作为一个集合体对于我们人类的重要性。如果是这样的话,那么我们在本节中早先曾考虑过的一个反对意见就不对了。也就是说,通过声称尊严仅仅是一组权利的缩略语而批评尊严是权利的基础这一命题,是不对的。人的尊严不仅仅是一组人权的缩略语,它还指这些人权背后的使它们统一起来的基本理念。

十、尊严的根基

我写本文的目的是为了探究“权利源自尊严”或“人的尊严是人权的基础”之类命题所可能遇到的难题。还有最后一个反对这类命题的意见需要我们认真对待。

当我们说尊严是人权的基础时,经常给人留下这样的印象:尊严是一种不可化约的价值,我们在熟悉的人权宪章所确认的权利下面,刨根问底,一旦我们挖掘到尊严,就没有必要再往下挖了。但是,当尊严成为其他场合里所讨论的对象时,我们经常认为,尊严是一种有其自身基础的价值,因而值得探究尊严的根基是什么,以及人的尊严源自人类个人或人类物种的何种特征。譬如,有人说我们的尊严存在于上帝对我们的要求之中,或者我们人类是由上帝按照自己的形象创造出来的。[63]关于前一种观念,参见Jürgen Molt mann,On Hu man Dignit y:Political Theology and Ethics(Fortress Press,1984).关于后一种观念,参见Jere my Waldr on,“The I mage of God:Rights,Reason,and Or der”,John Witte and Frank Alexander(ed.):Christianit y and Hu man Rights:An Introduction(Ca mbridge Universit y Press,2010),21.也有人借用康德的理论说,我们的尊严建立在我们拥有道德能力的形而上学含义基础之上:我们拥有按照原则行事的能力,即便当每一种经验性冲动或倾向、每一种情感和每一种自利动机都迫使我们走向反面。[64]前引⑳,Kant文,第42-46页。另有一些人说,尊严的根基在于:我们拥有为自己的生活负责这一非形而上学的日常能力,并且,我们承认他人同样具有此种能力。[65]前引⑳,Dwor kin书,第202-214页。还有一些人则说,尊严在一定程度上根植于人类物种的特殊性,每一个个体作为人类成员都带有这种特殊性,即便他或她实际上并不拥有区别于其他物种的品质和成就。[66]参见前引㉞,Kelsen书,第174页以下。正如我在第五节所说,权利论者有关尊严的基础性命题,并没有提供一种清晰的尊严观念,而毋宁向我们提出了有关尊严理念的问题和争议——倘若不对这个所谓的基础本身从事更深层次的探索,就不可能解决这些问题和争议。

我们所谓的基础性理念,最后表明需要探究其本身的根基,这是一个问题吗?我不这样认为。X是Y的基础,可能是一个相对的而不是绝对的命题;该命题的意思可以是:X以一种有趣的方式阐释了Y,或者Y可以从X推导出来;而不一定是看起来的那样:X就是最底层的基石。我们不能排除存在更深层次的价值W的可能性,W能够进一步阐释X,或者X这样的观念可以从W中推导出来。我猜想,有人可能会将此理解成:严格说来,尊严是多余的,我们完全可以绕过路上的尊严,径直走到最深层次的基础性理念那里。但是,这样一来,尊严在组织和说明各种权利之间的关系以及最深层次的基础性理念的某些特殊方面(而非其他方面)的作用也就丧失殆尽。

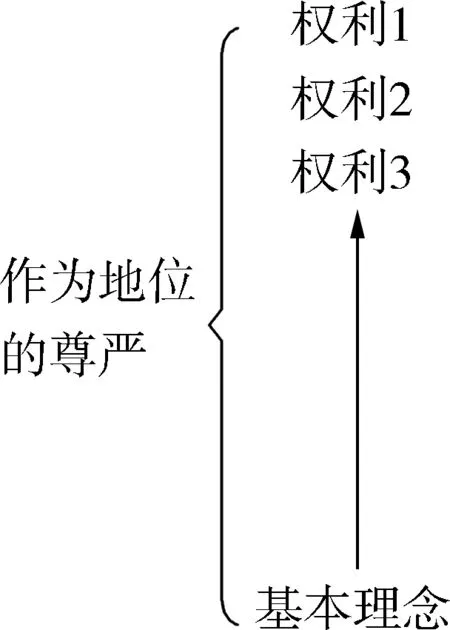

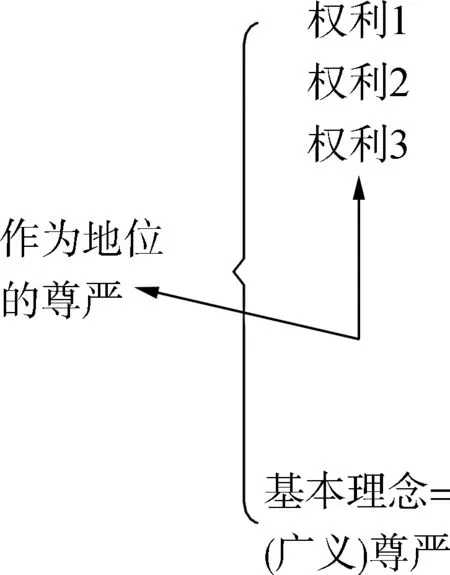

其实,还有一个选择,我们可以运用前面第九节所讨论的框架来传递下述思想:对尊严的援引不仅仅指向构成特殊地位或身份的那些权利,而且也指向将那些权利统一起来的基本理念。这一基本理念可以被认为是“尊严的根本内容”、“尊严的根基”或“尊严所包含的权利的根基”。那个框架甚至传递了尊严和权利互为基础的思想——倘若按照我在第九节所提出来的观点来看,尊严是一个地位概念,那么,这就不足为奇了。明智的做法就是不要对此大惊小怪。第九节通过专业性的法律方法讨论了地位概念。但是,道德哲学家和其他人在更加宽泛的意义上使用(与尊严特别有关的)地位概念。一旦我们认识到,专业性的法律分析并没有表明,尊严(地位)是其所包含的诸权利之基础这一说法,遭遇到了无法超越的反对意见,那么,我们就可以容忍尊严的广义概念,并在图1至图3所显示的模式之间不做严格区分。[67]本文收录于《人权的哲学基础》时,下面三张图被省略了,现根据网上的电子版(发表于2013年1月,系纽约大学法学院“公法与法律理论研究论文系列”第12—73号工作论文,http://ssr n.co m/abstract=2196074)予以恢复。——译者注

图1

图2

图3

我在本文开头就说过,我探究“人权是以人的尊严为基础”这一命题,不是为了反驳这一命题,而是为了看清这一命题可能面临哪些障碍。人们通过这一命题想要表达的含义经常是模糊的;有的时候,它纯粹是一句冠冕堂皇的修饰语。也有些时候,它似乎传递了一个相当精确的(和有争议的)观点。我并不迷信精确性;我的分析的部分重点就在于弄清楚:我们何时可以容忍这方面话语的模糊性,何时又是必须要求精确地表达尊严和权利之间关系的命题。哲学家倾向于认为精确性是很重要的;但是他们都知道,自亚里士多德以来,追求精确性并不总是明智的。[68]Aristotle,Nicho machean Ethics,第1卷,第3章(1094b13)。对精确性的一味追求,有时会使我们得不到某些洞见,这些洞见可能就隐含在并不确切的言语中;有时也会使我们看不到探求某些问题(以及将这些问题与其他问题联系起来)的重要性,即便眼前还不能回答这些问题。

我写本文的目的也不是为了捍卫某个特定版本的有关“人的尊严是人权的基础”的命题。之所以值得探究这个命题,是因为在我看来,这样的命题可能是个真命题,并且是个有意义的命题。在很大程度上,我是想要弄清楚此类命题是否有存在的空间。我认为是有的。虽然这类命题隐含着各种各样的问题和谬误,但是人权和尊严之间在深层次上有着根本性联系,并不总是一个令人困惑的问题。