从《新青年》封面看时代思想映射

□文│陈潇婷

五四时期是近代中西文化发生剧烈冲撞、交融、重构,思想飞扬、迸发的时代。从根源上说,这是自鸦片战争以来,备受屈辱和压迫的中国,面对国贫民弱、亡国灭种的危机,强烈的富国强民、救亡图存、追求现代化、实现中华民族复兴的需求。

一、《新青年》是新文化运动的旗舰

五四时期中国人追求的先进文化呈现出反传统、反孔教的“全盘西化”的特征,以追求民主与科学为始,经过社会主义思想的洗礼,最终确定马克思主义为救亡图存的思想指导。在这个历史过程中,《新青年》杂志是唯一完整记载并呈现这个思想超越发展全过程的刊物。《新青年》于1915 年9月15 日创刊,最初名为《青年杂志》,1916 年9月1 日第2 卷第1 号改名为《新青年》,至1926 年7 月终刊,在近11 年中共出版11 卷63 期(号)。“《新青年》是整个五四时期先进报刊舰队的旗舰,引领了一场意义深远的新文化运动,作为中国现代政治思想史、中国现代文学史、马克思主义在中国传播史、中国现代新闻出版史追溯的原点,引统着五四运动至国民大革命时期中国先进文化的走向”。[1]

作为一份现代出版物,装帧设计在《新青年》诞生之初就被视为一种思想呈现和文化传播的手段。其中封面更是起到树立品牌、推广销售、美化书刊作用的载体。《新青年》主编(主撰)十分重视封面设计,将西方先进的美术理念引进到刊物的封面设计之中,通过对封面图形、色彩、文字的塑造,将杂志的思想主旨用艺术化的形式呈现出来。在《新青年》的出版史上可分为早、中、晚期三个发展阶段,期刊封面设计也正好彰显出《新青年》传播先进思潮经历的三个“思想时代”。

二、“青年”开启新时代

1915 年9 月《新青年》创刊号《青年杂志》的封面设计引进了西方美术印刷的先进技术,颜色鲜艳,格外醒目。它采取横排现代版式,图文并茂、方圆辉映的设计方式(见图1)。上半部为一张长方形图片:一群比肩而坐的青年,图片中标有法文刊名“LA JEUNESSE”,意为“青年”。中部印有美国企业家、慈善家卡内基的肖像,周围以马蹄莲状的花边做修饰。右边是红色的刊名《青年杂志》,直排,使用新型美术字体,由黑体字演变而成,字形方整。左边是卷数、期数。肖像的左上角标一个雄鸡啼鸣的图标。下半部印出版单位“群益书社”字样。杂志在排版印刷上采用标点、分段以跟上时代需要,并与太平洋印刷所商定,用外文的标点符号形式来刻制铜模,力求印刷精美。

这个封面有很强烈的时代性,体现了陈独秀办刊的初衷。鸦片战争以降,中国沦为半殖民地半封建社会,在这“国命存亡”的关键时刻,救亡图存与现代化就成了近代中国的时代主旋律。从“师夷长技以制夷”的器物救国开始,到旧瓶装新酒的戊戌变法,再到以西方民主共和为表率的中华民国的建立,民族危机非但没有解除,相反日益加重。在经历器物和制度变革的失败后,中国人将视野转向思想文化上,希望引进西方先进的思想和文化。于是一场资产阶级民主思想启蒙运动汹涌于神州大地。这样的时代背景促使陈独秀认识到救国道路的根本出路在于必须改变国民的思想,必须深入思想革命来作根本的解决,而杂志是最好的文化传播、思想启蒙工具。《青年杂志》正是适应这个客观需要而产生。

《青年杂志》封面的法文“LA JEUNESSE”,表现了陈独秀对法兰西文明的憧憬,创刊号上的《法兰西人与近代文明》一文就是对此的诠释,文中陈独秀说:“近世三大文明,皆法兰西人之赐。世界而无法兰西,今日之黑暗不识仍居何等。”[2]这与《青年杂志》的“阐发近世文明”“输入世界最新思潮”的宗旨是一脉相承的。在陈独秀看来,以民主与科学为主要表征的西洋文化是当时世界的先进文化,以法兰西宣扬人权说为代表。封面上比肩而坐的青年,体现了《青年杂志》的办刊主旨。陈独秀认为青年是救国、传扬先进文化的希望所在。这在杂志的“社告”中有鲜明的表述:“国势陵夷,道衰学弊。后来责任,端在青年。本志之作,盖欲与青年诸君商榷将来所以修身治国之道。”[3]创号上有“青年”字样为标题的文章有《敬告青年》《共和国家与青年之自觉》。陈独秀激情赞颂“青年如初春,如朝日,如百卉之萌动”,“青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在人身”。[4]

此外,封面上刊印的卡内基肖像也是陈独秀办刊思想的体现。卡内基13 岁随父亲来到美国,进入社会进行拼搏,刻苦经营,终成就为“钢铁大王”。功成名就后,他按照自己的理念“使人富有的是思想而不是金钱”,捐资文化事业,热衷慈善。“使人富有的是思想而不是金钱”的信念对于陈独秀而言就是当时传播西方思想文化的一个信念。同时陈独秀通过卡内基艰苦创业、济世散财的事迹,引为广大青年的楷模,体现人的价值不是为了金钱,而是服务社会、改造中国的时代价值观。

雄鸡啼鸣表明一个以《青年杂志》为标志的新时代的到来,封面亦希望通过这个设计鼓励人们,尤其是青年觉醒起来,为新时代的到来而报鸣。

三、风起云涌的社会主义思潮

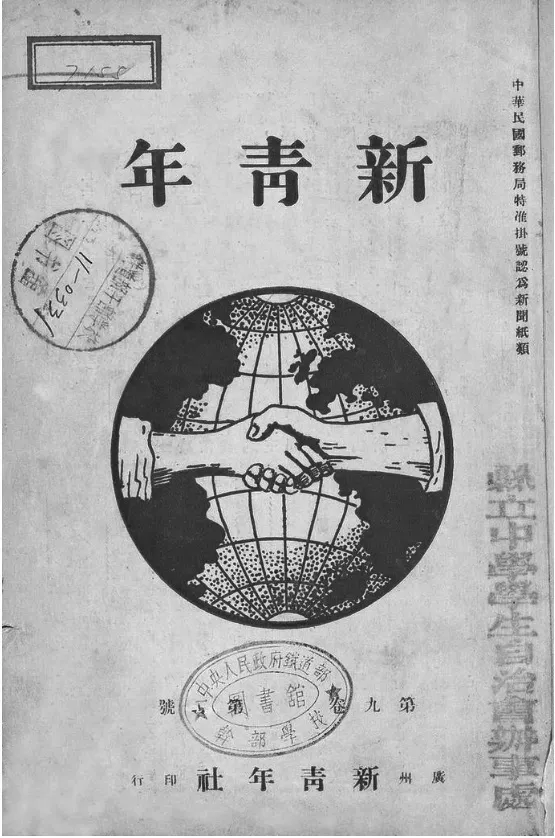

图2 1920年《新青年》第8卷第1号封面

1920 年9 月,《新青年》第8 卷第1 号出版问世,它的封面别开生面,令人耳目一新(见图2)。封面中心是一个圆形的地球,东西伸出的两只手紧紧相握,上端为横排的“新青年”三个仿宋大字,下端为几卷几号及出版单位“新青年社”字样。

这个封面设计的灵感实际上来自美国社会党的党徽。在外在形象上凸显了此时《新青年》杂志的转型。五四运动前,一些中国的先进人士认为西方的资产阶级是最先进的阶级,资产阶级文化是他们效法的先进文化。第一次世界大战将资本主义的残酷性、掠夺性、侵略性的“破罅一齐暴露” ,[5]使这部分人对资本主义彻底失望。特别是巴黎和会的召开,会议名为和会,却沦为资本主义国家分赃的会议。作为战胜国的中国非但不能从战败国德国手中拿回山东半岛,反而由英法意等国家主导将山东半岛强行割给日本,从而激起了五四运动。五四运动促使了中国人民新的觉醒,拉开了中国现代史的序幕。资本主义道路在中国走不通,而俄国十月革命胜利,东方革命新的曙光展现在眼前,给正在寻求救国道路的中国知识分子以希望。

苏俄的革命实践,是在马克思主义指导下走科学社会主义的道路。正如毛泽东所言“十月革命的一声炮响,给我们送来了马克思主义”。旧的令人彻底失望,新的给人无限憧憬,于是以苏俄革命为榜样成了当时舆论界的时髦话语。

《新青年》的先驱李大钊、陈独秀正是在这样的背景下,由激进民主主义者向马克思主义者转变。1920 年春,他们开始一南一北筹建中国共产党。1920 年6 月,陈独秀在上海《新青年》编辑部与李汉俊、俞秀松、施存统等5 位青年成立了中共上海早期组织,即中共上海发起组。他们决定的第一件事情,就是将《新青年》确立为该组织的机关刊物。至此,《新青年》由传播以民主、科学为核心的自由主义思想和推动文学革命的刊物转变成为传播社会主义和马克思主义的刊物。这是《新青年》杂志发展史上的第二次飞越。作为这个历史转变的重要象征,《新青年》的封面呈现出了浓厚的社会主义色彩。封面上的象征图案两只紧握的手含有多重寓意:第一,代表西方的无产阶级与东方的劳动大众紧密团结;第二,象征社会主义的苏俄人民与中国人民紧密团结,寓意全世界无产阶级团结起来为共产主义而奋斗;第三,劳动大众与革命知识分子紧密握手,联合起来改造世界。

四、革命的呼声

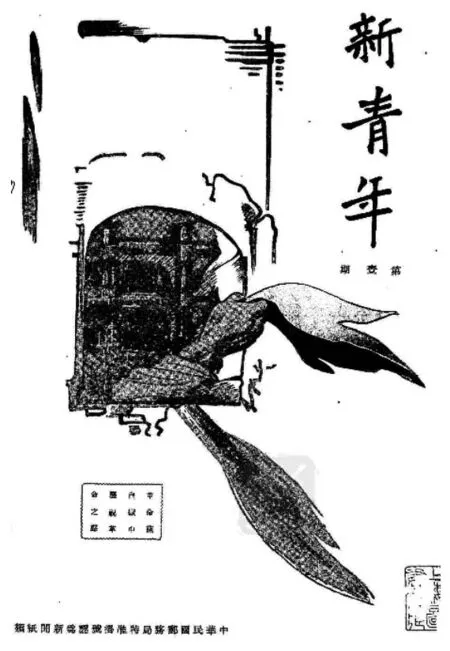

1922 年7 月,《新青年》发行到第9 卷第6 号后,因“内受军阀的摧残,外受‘文明西洋人’的压迫”而被迫停刊。[6]1923 年中共中央决定恢复刊物,由瞿秋白担任主编。6 月15 日,《新青年》季刊第1 期面世,封面由瞿秋白精心设计( 见图3)。瞿秋白题写“新青年”三字刊名置于封面右上方。封面中偏左是一整幅画,画的内容是监狱的铁窗,一只有力的手从中间伸出,手中握着鲜红的绸带。这幅封面画的底本是外国一幅革命的宣传画,标题为“来自监牢的庆祝和呼声:共产国际万岁”。瞿秋白将标题的前句改为“革命党自狱中庆祝革命之声”,置于图案下方。《新青年》该期为“共产国际号”,专号的出版代表了编者的强烈传播用意:“共产主义派的社会运动是现代最新进最革命的一派无产阶级思想代表。此派之政治的组织就是各国共产党,他们的联合而成共产国际(Communtist Interaticnal),存在已经四年,新青年派此次重加整顿,特为出一特号,以资研究。”[7]图案融进了时代、中国的元素,设计给人以丰富的艺术想象空间。

图3 1923年《新青年》季刊第一期封面

《新青年》季刊正值中国革命的大拐点,由五四时期转进到以武装反对帝国主义、反对封建军阀为核心的国民革命时期。中国文化战线由马克思主义一般宣传进入马克思主义与中国革命紧密相结合的时期。《新青年》自觉承担起这个伟大的历史使命,特别强调革命需要正确的理论作指导。这个理论就是马克思主义、列宁主义,尤其是列宁的东方革命理论,对殖民地、半殖民地、半封建民族的解放运动具有十分重大的理论意义。《新青年》季刊第一期“共产国际号”着重宣传的就是列宁的东方革命理论,宣布《新青年》应该成为宣传科学社会主义的杂志,列宁主义是进行中国社会革命所急需。“《新青年》当研究中国现实的政治经济状况。研究社会科学,本是为解释现实的社会现状,解决现实的社会问题,分析现实的社会运动”,成为“中国无产阶级革命的罗针”。[8]

《新青年》季刊第1 期的封面正是通过美术形式很好地表现出这一时代的主题。中国外受帝国主义的侵略,内受军阀的压迫,正像一个监狱将我国关进去。那只从铁窗伸出的有力的手,象征中国人民不屈的反抗,红绸带正是世界无产阶级革命大本营——共产国际,正是指导中国人民革命斗争的思想武器列宁主义。这个封面彰显出《新青年》历史发展的第三次飞越,即从一般宣传马克思主义到马克思主义中国化历史的转型。

五、结语

《新青年》杂志的三个经典封面,体现了《新青年》历史发展中的三个“思想时代”,鲜明表现出《新青年》主办者不断探索的文化品格。《新青年》产生于思想革命的年代,其美术设计突出表达了时代的思想吁求和鲜明的时代特征。《新青年》的封面美术设计,折射出近代救亡图存大的历史语境中美术为思想启蒙、为革命宣传服务的战斗性特征。展示了陈独秀、瞿秋白等早期党的领导人对美学意识的感悟:美术只有具备时代性、民族性才有价值;突出陈独秀、瞿秋白的文化韵味:在不断追求真理中,实现美学的创新。