不同动机OFDI对“一带一路”沿线国家GVC分工地位的影响

屠年松 朱光亚

随着世界经济一体化进程的不断深化,企业或公司的国别划分愈发模糊,全球价值链(Global Value Chain,GVC)体系中“片段化”的国际生产与分工已成为主流,在全球经济贸易中,跨国公司起着越来越重要的作用。自“走出去”战略提出以来,我国对外直接投资(Outward Foreign Direct Investment,OFDI)不断发展、屡创新高,2017年中国OFDI流量规模位于全球第三,仅次于美、日两国;OFDI存量为18 090.4亿美元,跃居全球第二位。对外直接投资已经成为我国经济对外合作的重要方式,为我国深层次地融入经济全球化贡献支撑力量。

对外直接投资不仅是货币资本的流动,更是管理经验、技术、人力资源及资本等总体资源的流动,它使生产环节呈“碎片化”与“国际化”分布,实现了生产要素的全球配置,使得越来越多的国家嵌入“全球价值链体系”中,对东道国的经济发展产生重要影响。[注]Balasubramanyam V N, Salisu M, Sapsford. D,Foreign Direct Investment and Growth in EP and IS Countries,Working Papers,1996,Vol.106,No.434,pp.92-105.2013年,习近平总书记提出“一带一路”倡议,我国对沿线各发展中国家的投资不断增加,而根据东道国不尽相同的经济发展水平、资源禀赋等状况,中国面向不同国家(地区)的投资动机也会有所不同,对东道国价值链地位的提升也会有不同的影响。然而,在现有研究中,一国OFDI对东道国价值链地位的影响研究并不多见。因此,本文在全球化的国际大环境下,基于我国“一带一路”倡议,结合OFDI的不同动机,探索OFDI与“一带一路”沿线国家GVC分工地位的关系,既具有理论价值,也存在现实意义。

一、文献综述

对国内外关于OFDI对GVC分工地位影响的相关文献进行梳理,发现相关研究大多集中于对母国价值链地位的影响,很少聚焦对东道国价值链地位的影响作用。

大多数研究得出OFDI对母国GVC分工地位的提升具有积极的促进作用。例如:Giuliani发现各国OFDI 具有集聚效应,且与价值链升级呈正相关关系。[注]Giuliani E,Pietrobelli C,Rabellotti R,Upgrading in Global Value Chains: Lessons from Latin American Clusters,World Development,2005,Vol.33,No.4,pp.549-573.Andreff认为OFDI不仅是一国参与全球价值链的基本要求,更是提升一国在全球价值链中地位的重要方式。[注]Andreff M,Andreff W,Global Trade in Sports Goods: International Specialisation of Major Trading Countries,European Sport Management Quarterly,2009,Vol.9,No.3,pp.259-294.辛晴、刘伟全研究得出,处于价值链低端国家的企业可通过价值链高端国家的OFDI获取先进技术,来实现价值链的升级。[注]辛晴, 刘伟全:《对外直接投资在全球价值链升级中的作用》,《国际经济合作》2011年第2期。Blyde研究得出OFDI可将生产活动转移到要素禀赋最优的国家,通过在全球范围内的分散生产,控制生产成本以达到产业升级,进而促进全球价值链的升级。[注]Blyde J S ,What It Takes to Join an International Value Chain: The Firm-Level Evidence,Synchronized Factories. Springer International Publishing,2014.杨丽丽、刘利将制造业划分为劳动资源密集型和资本技术密集型两大类,用垂直化分工作为GVC分工地位的代理变量,研究发现OFDI对中国制造业GVC分工地位有促进作用。[注]杨丽丽, 刘利:《中国对外直接投资与价值链分工地位升级研究——基于制造业动态面板的系统GMM实证分析》,《中国商论》2016第24期。黄灿、林桂军研究发现,FDI有利于制造业整体的GVC分工地位的提升。[注]黄灿, 林桂军:《全球价值链分工地位的影响因素研究:基于发展中国家的视角》,《国际商务(对外经济贸易大学学报)》2017年第2期。何树全研究得出外商直接投资不仅会提高本国商业服务的质量和竞争力、其他支柱服务业的水平,还会提高本国制造业行业的生产率及出口竞争力。[注]何树全:《中国服务业在全球价值链中的地位分析》,《国际商务研究》2018年第5期。

也有一些研究得出相反的结论,如 Herzer以全要素生产率作为价值链地位的代理指标,实证分析研究了44个发展中国家的对外直接投资,得出OFDI不能显著促进全球价值链地位提升的结论。[注]Herzer D,How Does Foreign Direct Investment Really Affect Developing Countries’ Growth?,Review of International Economics,2012,Vol.20,No.2,pp.396-414.

相比之下,关于OFDI影响东道国GVC分工地位的研究较少,只有寥寥几篇文章。刘敏、赵璟、薛伟贤研究得出FDI流入会为GVC地位较低的发展中国家带来较大的价值链提升效应。[注]刘敏,赵璟,薛伟贤:《“一带一路”产能合作与发展中国家全球价值链地位提升》,《国际经贸探索》2018年第8期。彭澎、李佳熠研究得出我国对“一带一路”沿线国家的OFDI会通过需求拉动效应和技术溢出效应提升东道国GVC地位升级。[注]彭澎,李佳熠:《OFDI与双边国家价值链地位的提升——基于“一带一路”沿线国家的实证研究》,《产业经济研究》2018年第6期。姚战琪、夏杰长研究得出我国对外直接投资会大量使用来自东道国的中间品而减少国内中间品的生产,从而会显著促进提高东道国攀升全球价值链。[注]姚战琪,夏杰长:《中国对外直接投资对“一带一路”沿线国家攀升全球价值链的影响》,《南京大学学报》2018年第4期。

鉴于此,结合所关注的内容,本文以我国对“一带一路”沿线国家的直接投资为例,区别于以往大多数研究对母国价值链地位的影响,深层次研究不同动机OFDI对东道国价值链地位的影响,分析其影响机理,不仅对我国“一带一路”沿线国家的投资具有一定的参考价值,而且对OFDI、价值链等相关领域的研究也具有一定的理论意义。

二、影响机理分析与假说设定

OFDI具有不同的动机,不同动机的OFDI对一国全球价值链分工地位的影响机理不同。[注]Sharp M, Buckley P J, Casson M. Multinational Enterprises in the World Economy: Essays in Honour of John Dunning. International Affairs,1993,Vol. 69,No.2,pp.363.根据投资动机可将OFDI细分为四种:市场寻求型、资源寻求型、技术寻求型、效率寻求型。下面从这四个方面探讨OFDI是如何影响“一带一路”沿线东道国在全球价值链中所处的地位的。[注]刘海云, 聂飞:《中国OFDI动机及其对外产业转移效应——基于贸易结构视角的实证研究》,《国际贸易问题》2015年第10期。

1.市场寻求型OFDI。这种投资主要有两种情况: 一种是以服务出口贸易为目的的商贸服务类投资,主要利用海外市场,进行产品销售和推广、进出口服务、联络客户、收集产品信息、进行售后服务等;另一种是生产型投资,母国在东道国投资办厂,选择在当地销售或出口至第三国。[注]史恩义,张瀚文:《OFDI动机、金融发展差异与出口贸易》,《世界经济研究》2018年第8期。无论是哪种情况,对于东道国来说都会产生需求拉动的效应,都会促使东道国相关产业的设计、生产及营销水平有更高的提升,也更有利于优化升级东道国的相关产业及产品,提升其竞争优势,使得GVC分工地位得以提升。据此,本文提出:

假设1:市场寻求型OFDI与东道国GVC分工地位正相关。

2.资源寻求型OFDI。这种投资主要是以寻求东道国资源、改善母国相关行业生产效率为目标。一般而言,对外直接投资母国为获取资源,会为东道国提供人员、资金、设备、技术等,并与当地企业一起开发,在此过程中,东道国也将有机会吸收创新技术、获取管理经验和人才等,[注]景光正,李平:《OFDI是否提升了中国的出口产品质量》,《国际贸易问题》2016年第8期。带动国内相关产业的专业化生产,从而可能带动出口贸易。据此,本文提出:

假设2:资源寻求型OFDI与东道国GVC分工地位正相关。

3.技术寻求型OFDI。一般来说,母国对东道国进行技术寻求型投资时,主要是以利用先进的研发能力、挖掘人力资源、获取先进技术等为目标。但是,受限于一些相对不发达的东道国,为了提高出口产品的竞争力,母国企业也将转移一些先进技术,由此产生外资、人力资本、管理经验与技术等流出的技术溢出效应,而低端嵌入全球价值链的东道国企业通过示范—模仿、竞争学习、人力资本培训等方式吸取先进厂商分享技术扩散的好处,提升自身技术水平、生产效率和人力资本水平等,来实现价值链地位的提高。[注]张建华,欧阳轶雯:《外商直接投资、技术外溢与经济增长——对广东数据的实证分析》,《经济学(季刊)》2003年第2期。据此,本文提出:

假设3:技术寻求型OFDI与东道国GVC分工地位正相关。

(4)效率寻求型OFDI。该理论最初来源于小岛清提出的边际产业转移理论。这种投资是指,一国因较高的生产要素成本,将相对落后的生产环节或失去比较优势的产业转移至国外,在国外寻找较低成本的人力等要素禀赋,通过优化要素配置,提高生产效率,进而影响GVC分工地位。[注]梁中云:《对外直接投资对母国全球价值链地位的影响研究》,山东大学学位论文,2017年。对于东道国来说,在此过程中不仅可大量向母国出口中间品,推动间接增加值出口,还能从母国大量进口用于本国高附加值行业所需的中间品,经加工后出口最终产品,这些都有利于东道国GVC分工地位的提升。[注]姚战琪,夏杰长:《中国对外直接投资对“一带一路”沿线国家攀升全球价值链的影响》,《南京大学学报》2018年第4期。据此,本文提出:

假设4:效率寻求型OFDI与东道国GVC分工地位正相关。

三、模型构建与指标测度

(一)模型构建

为考察OFDI和不同动机OFDI对东道国GVC分工地位的影响,参考以往相关文献研究,选取合适的控制变量,设定如式(1)和式(2)所示。

GVC_Pit=β0+β1OFDIit+β2FSLit+β3ILit+β4Instit+εit

(1)

GVC_Pit=β0+β1OFDIit×Xit+β2FSLit+β3ILit+β4Instit+εit

(2)

其中,i代表国家,t代表时间,Xit是不同动机的代理指标,OFDIit×Xit是对外直接投资与不同动机的交叉项,作为不同动机OFDI的代理指标,εit是残差项。研究对象为OECD-WTO于2018年12月发布的最新版TiVA数据库,包含捷克、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、以色列、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、土耳其、文莱、克罗地亚、塞浦路斯、新加坡、菲律宾、罗马尼亚、保加利亚、印度、柬埔寨、印度尼西亚、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、马来西亚、俄罗斯联邦、泰国、越南在内的27个“一带一路”沿线国家。

(二)数据来源与测度

本文利用我国和27个“一带一路”沿线国家2005—2016年的样本数据考察OFDI与GVC分工地位之间的关系。其中,OFDI数据来自历年《对外直接投资公报》。由于存量数据比流量数据更稳定,且OFDI对GVC分工地位的影响是一个长期累积的过程,所以本文选取中国对“一带一路”沿线国家的OFDI存量数据,并选取不同动机指标与OFDI存量的交叉项作为不同动机OFDI的替代变量。GVC地位指数测度的数据来源为OECD-WTO于2018年12月发布的最新版TiVA数据库;同时本文增加了包括金融服务水平、基础设施建设和制度指标在内的控制变量,除制度指标来自Fraser Institute外,其余控制变量数据均来自世界银行(World Bank)数据库。

1.被解释变量:GVC分工地位。目前关于GVC分工地位的测算方法众多,本文采用Koopman等提出的增加值贸易的计算方法。[注]Koopman R, Wang Z, Wei S J,Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports,Social Science Electronic Publishing, 2014,Vol. 104,No.2,pp.459-494.其计算公式如下:

(1)

其中,GVC_P为全球价值链分工地位指数,代表一国某产业在全球价值链中所处位置的高低,该指数大于0时,表示该国此产业处于全球价值链上游位置,可得到较高的附加值;该指数小于0时,表示该国此产业处于价值链下游位置,更多的是参与到加工组装环节,得到较少的附加值。Er为以增加值来计算的一国r产业的总出口额。IVr表示的是一国r产业中间品出口经一国加工后再出口到第三国的价值增值,代表一国r产业总出口中的间接增加值。FVr表示的是一国r产业在最终产品的出口中所包含的国外附加值。

2.主要解释变量:不同动机的OFDI。当前学术界关于OFDI动机指标的测度尚未有统一标准。根据文献整理,发现有研究采用东道国每资本单位国内生产总值的自然对数[注]Eicher T S, Helfman L, Lenkoski A. Robust FDI determinants: Bayesian Model Averaging in the presence of selection bias,Journal of Macroeconomics,2012,Vol.34,No.3,pp.637-651.,东道国人口密度[注]刘海云,聂飞:《中国OFDI动机及其对外产业转移效应——基于贸易结构视角的实证研究》,《国际贸易问题》2015年第10期。,东道国人均GDP[注]彭澎,李佳熠:《OFDI与双边国家价值链地位的提升——基于“一带一路”沿线国家的实证研究》,《产业经济研究》2018年第6期。,东道国GDP[注]王永中,赵奇锋:《风险偏好、投资动机与中国对外直接投资:基于面板数据的分析》 ,《金融评论》2016年第4期。衡量市场寻求型动机,有主张采用东道国的矿产租金和能源租金指标[注]李磊, 郑昭阳:《议中国对外直接投资是否为资源寻求型》,《国际贸易问题》2012年第2期。,能源和矿产资源出口占比[注]刘海云,聂飞:《中国OFDI动机及其对外产业转移效应——基于贸易结构视角的实证研究》,《国际贸易问题》2015年第10期。,土地面积及化石燃料能耗等来衡量资源寻求型动机[注]薛琰如,张海亮,邹平:《所有制差异、套利动机与对外直接投资区位决策——基于矿产资源型国有企业的分析》,《经济评论》2016年第2期。;有采用东道国高技术出口占比[注]刘海云,聂飞:《中国OFDI动机及其对外产业转移效应——基于贸易结构视角的实证研究》,《国际贸易问题》2015年第10期。、东道国研发费用占GDP的比重[注]彭澎,李佳熠:《OFDI与双边国家价值链地位的提升——基于“一带一路”沿线国家的实证研究》,《产业经济研究》2018年第6期。等作为技术寻求型动机的代理指标;有采用教育公共开支总额占GDP的比重[注]刘海云,聂飞:《中国OFDI动机及其对外产业转移效应——基于贸易结构视角的实证研究》,《国际贸易问题》2015年第10期。、人均国民收入[注]史恩义,张瀚文:《OFDI动机、金融发展差异与出口贸易》,《世界经济研究》2018年第8期。等作为效率寻求型动机的代理指标。

基于数据的可获得性,同时考虑到人均GDP表示人民生活水平的高低,间接反映了东道国市场潜力及市场规模[注]周超,刘夏,辜转:《营商环境与中国对外直接投资——基于投资动机的视角》,《国际贸易问题》2017年第10期。;一国资源禀赋可通过东道国出口规模来反映;技术水平可以用研发投入的比重来衡量;人均国民收入可作为衡量东道国劳动力成本的间接替代变量[注]王永中,赵奇锋:《风险偏好、投资动机与中国对外直接投资:基于面板数据的分析》 ,《金融评论》2016年第4期。,反映东道国劳动力成本优势,本文分别选取人均国内生产总值(pGDP)、能源和矿产资源出口占比(Res)、各国研发支出占GDP的比重(RD)、人均国民收入(pGNI)来衡量市场寻求型动机、资源寻求型动机、技术寻求型动机及效率寻求型动机。相对应地,这些不同动机指标与OFDI存量的交互项OFDI×pGDP、OFDI×Res、OFDI×RD、OFDI×pGNI分别作为市场寻求型OFDI、资源寻求型OFDI、技术寻求型OFDI、效率寻求型OFDI的代理指标。

3.控制变量:金融服务水平(FSL)采用国内私营部门信贷额占GDP的比重来表示;国家基础设施水平(IL)采用通信水平,即百人拥有的固定电话和移动电话的数量来衡量;制度指标(Institution)采用经济自由度来衡量,其范围值为0~10,指标越高表明一国的政府效率越高。

(三)统计性描述

各变量的统计性描述见表1。

表1 变量的统计性描述

数据来源:根据stata统计结果整理而得。

四、实证检验与结果分析

(一)整体层面

选取27个 “一带一路”沿线国家2005—2016年共12年的面板数据进行实证分析,考察不同动机的OFDI对东道国GVC分工地位的影响。首先利用VIF方差膨胀因子检验变量之间是否存在相关性问题。通过stata检验发现,回归(1)~(5)中最大的VIF为1.93,远小于10,因此该模型不存在多重共线性问题。

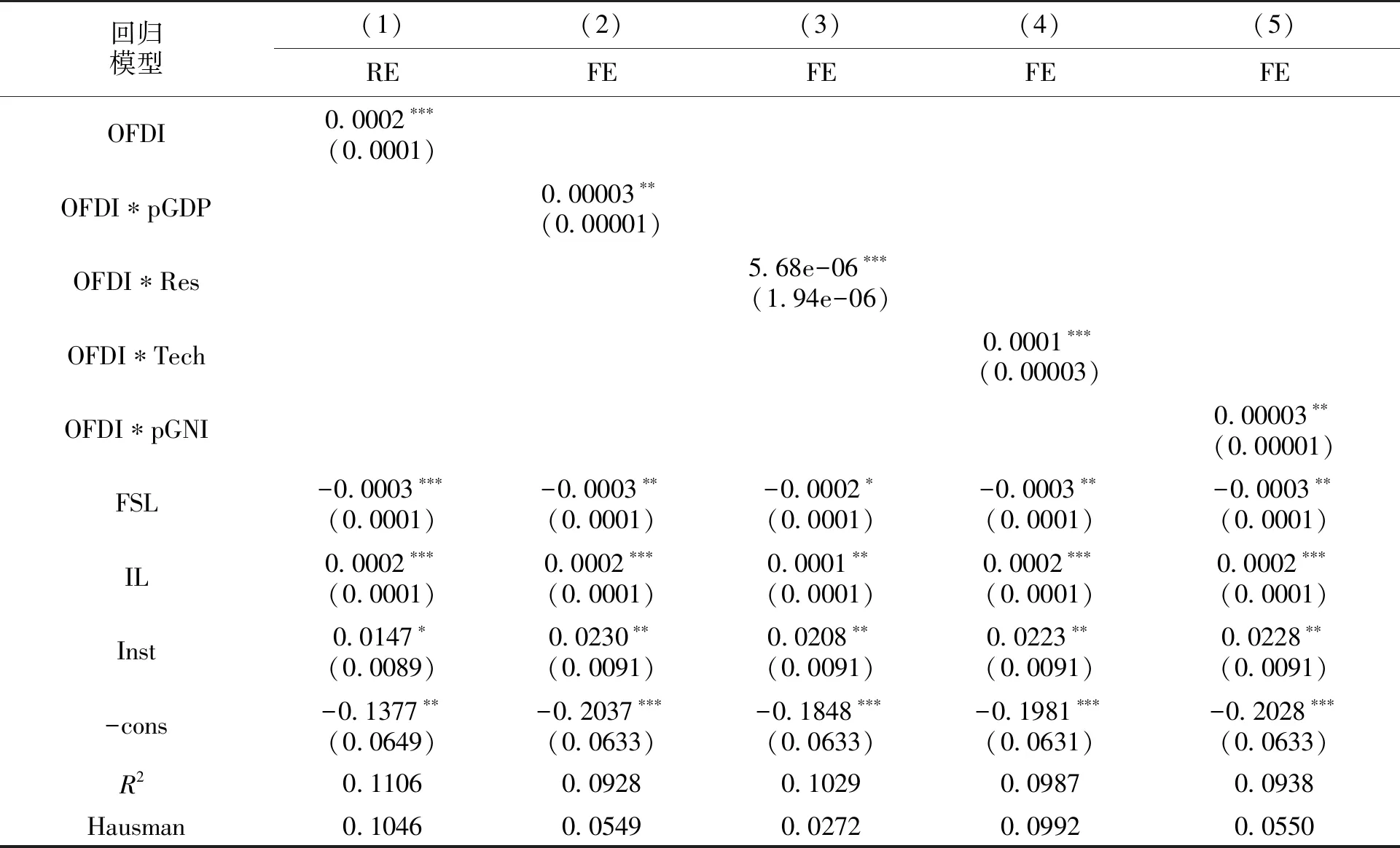

实证部分使用面板数据,根据Hausman检验的P值进行判断选择模型,除了回归(1)采用随机效应以外,其余均为固定效应,如表2所示。

表2 一般面板模型

注:表中括号内为回归系数的标准差;***、**和*分别表示回归系数通过了1%、5%和10%的显著性水平检验。

首先,观察基准回归(1),OFDI的回归系数为正,并通过了1%的显著性检验。这表明,中国对“一带一路”沿线国家的投资与“一带一路”沿线国家GVC分工地位呈正相关关系,中国对“一带一路”沿线国家直接投资可显著提高其GVC分工地位。

其次,观察引入OFDI动机后的回归(2)~(5)。在回归(2)和回归(5)中,市场寻求型OFDI、效率寻求型OFDI的回归系数为正,均通过了5%的显著性检验,这表明,中国对“一带一路”沿线国家的市场寻求型投资及效率寻求型投资可显著提高“一带一路”沿线国家的GVC分工地位。在回归(3)和回归(4)中,资源寻求型OFDI、技术寻求型OFDI的回归系数为正,均通过了1%的显著性检验,这表明,中国对“一带一路”沿线国家的资源寻求型投资和技术寻求型投资也可显著提高“一带一路”沿线国家的GVC分工地位,所得结果均验证了本文所提假设1至假设4。

最后,关于模型中的控制变量:在回归(1)~(5)中,所有控制变量均通过了不同程度的显著性水平检验。其中,金融服务水平(FSL)的系数为负,说明“一带一路”沿线国家金融服务水平的提高并不利于其GVC分工地位的提升。原因可能是,本文采用国内私营部门信贷额占GDP的比重来衡量一国的金融服务水平,而“一带一路”沿线国家大多为发展中国家,它们的实体经济中存在着资金“脱实向虚”和过度金融化等具有风险性和不确定性的问题,企业部门也存在着投资动力不足、负债高和周转慢等问题,而这些因素会使得私营企业部门信贷额增加带来的影响是负面的,从而不利于一国向价值链高端地位攀升。国家基础设施水平(IL)的系数为正,说明“一带一路”沿线国家基础设施水平的提高对GVC分工地位的提升有明显的推动作用。制度因素的系数为正,说明“一带一路”沿线国家的制度水平越完善,越有利于其GVC分工地位的提升,也有相关研究表明,健全的制度政策对一国在GVC分工中的产业升级效果有显著促进影响。[注]李国学,张宇燕:《资产专用性投资、全球生产网络与我国产业结构升级》,《世界经济研究》2010年第5期。

此外,考虑到组内自相关问题,进一步采用广义最小二乘法(FGLS)做稳健性估计,结果如表3所示。模型中的各个回归中的变量与上文检验结果基本一致,说明上文的估计结果是稳健可行的。

表3 FGLS模型

注:***、**和*分别表示回归系数通过了1%、5%和10%的显著性水平检验;括号内为t值和z值;—表示软件做出的结果已省略。

(二)分国家层面

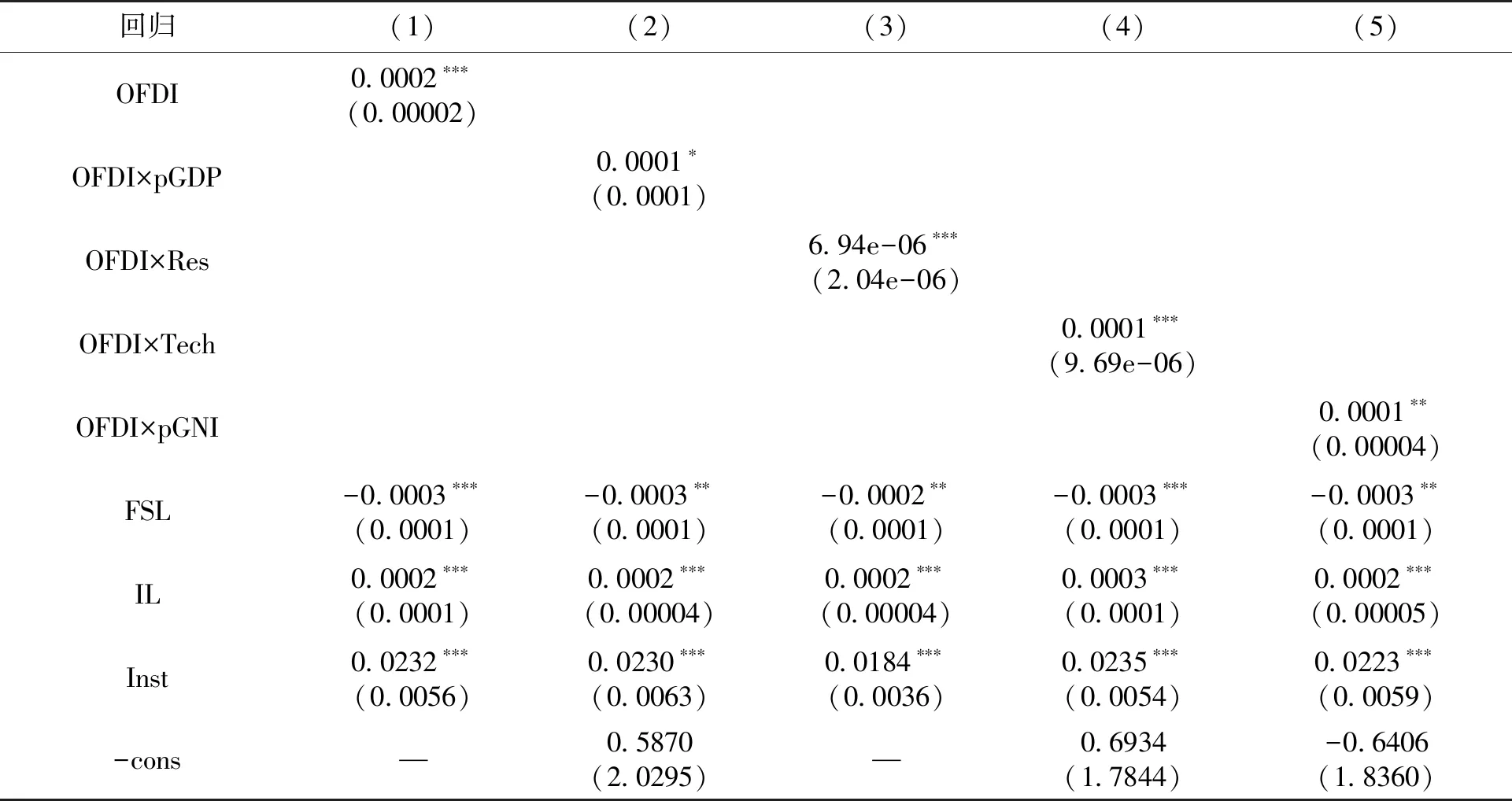

按照收入水平对“一带一路”沿线国家进行分组,根据世界银行的划分标准:人均收入高于12000美元的国家为高收入国家,低于12000美元的国家为中低收入国家。在本文所选取的国家中,高收入国家包括捷克、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、以色列、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、土耳其、文莱、克罗地亚、塞浦路斯、沙特阿拉伯、新加坡;中低收入国家有保加利亚、柬埔寨、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、马来西亚、菲律宾、罗马尼亚、俄罗斯联邦、泰国、越南。

如表4所示,OFDI和不同动机OFDI对东道国中的高收入国家GVC分工地位都有显著正相关影响;但对于中低收入国家,只有技术寻求型和效率寻求型OFDI对GVC分工地位有显著正相关影响,而市场寻求型和资源寻求型OFDI对GVC分工地位没有显著影响关系。可能的原因是,在中低收入国家,人们的收入层次较低,消费水平较低,资源开发较差,市场寻求型OFDI和资源寻求型OFDI发挥不了较大作用。

表4 分国家层面的基准回归模型

注:***、**和*分别表示回归系数通过了1%、5%和10%的显著性水平检验;括号内为t值。

关于控制变量:无论是对于高收入国家还是对于中低收入国家来说,金融服务水平(FSL)的回归系数均为负,且都通过了显著性水平的检验,与上文一致。而基础设施水平(IL),在回归(1)~(5)中,对高收入国家来说,在5%的显著水平下与GVC分工地位呈负相关关系;而对于中低收入国家来说,则是在1%的显著性水平下与GVC分工地位呈正相关关系。主要原因可能在于:本文所选的基础设施水平指标为通信基础设施,而“一带一路”沿线很多高收入水平国家主要集中在阿拉伯地区,是能源输出型国家,出口产品以能源为主,因此交通基础设施建设水平(比如码头、铁路和公路等) 就显得尤为重要,[注]②张鹏飞:《基础设施建设对“一带一路”亚洲国家双边贸易影响研究:基于引力模型扩展的分析》,《世界经济研究》2018年第6期。而通信基础设施的过度增加,对高收入国家来说则是一种资源的浪费,并不利于其提升GVC分工地位。但对中低收入国家来说,由于其基础设施水平的相对落后,加强其基础设施建设,会发挥出“乘数效应”,对该国家(地区)带来长期稳定的经济发展。制度指标对高收入国家没有显著影响,而对于中低收入国家,无论何种动机的OFDI,均在1%的显著性水平下,主要是因为,“一带一路”沿线高收入水平国家的经济自由程度就比较高,所以回归结果不显著。对于中低收入国家来说,体制机制还不是很完善,经济自由程度不高②,制度的完善将会有助于吸引外国向本国进行生产环节的转移,为本国厂商参与高水平的价值链生产环节创造更多的机会,[注]容金霞,顾浩:《全球价值链分工地位影响因素分析——基于各国贸易附加值比较的视角》,《国际经济合作》2016年第5期。因此会对其GVC分工地位产生显著的正影响。

此外,进一步采用广义最小二乘法(FGLS)做稳健性估计,结果如表5所示。模型中的各个回归中的变量与上文检验结果基本一致,说明估计结果是稳健可行的。

表5 分国家层面的FGLS检验

注:***、**和*分别表示回归系数通过了1%、5%和10%的显著性水平检验;括号内为t值;—表示软件做出的结果已省略。

五、结论及建议

在全球经济处于高质量发展的背景下,随着贸易自由化水平的不断提高,对外直接投资起着越来越重要的作用,发展中国家参与到国际分工与合作中,不仅是为了获取收益,更是为了提升价值链地位。本文使用2005—2016年TiVA数据库测算并分析了“一带一路”27个沿线国家在全球价值链分工的地位,在此基础上,实证分析了中国不同动机OFDI对这些国家GVC分工地位提升的影响。研究得出以下结论:第一,从整体来看,OFDI、市场寻求型OFDI、资源寻求型OFDI、技术寻求型OFDI及效率寻求型OFDI对“一带一路”沿线国家全球价值链分工地位提升影响是显著的。第二,按收入情况对国家进行划分时,OFDI及不同动机的OFDI对高收入国家GVC分工地位的影响都是显著正相关的。但对于中低收入国家,只有技术寻求型和效率寻求型OFDI对GVC分工地位有显著正相关影响,而市场寻求型和资源寻求型OFDI对GVC分工地位没有显著影响。第三,完善中低收入国家的基础设施水平和制度建设可显著提高其GVC分工地位。

为了更好地提升“一带一路”沿线国家全球价值链分工地位,促进其经济发展,基于上述结论,提出以下几点建议:第一,应继续坚定不移地响应“一带一路”倡议,加大对“一带一路”沿线国家的直接投资,鼓励更多有实力的企业走出去。第二,在对“一带一路”沿线国家进行投资时,应考虑其投资环境的不同。“一带一路”沿线国家的国别差异悬殊,国情复杂,我国应根据东道国资源禀赋状况、经济发展水平及收入水平等的差异,采取不同动机的直接投资。对于吸收外资能力较强的高收入水平国家,继续稳步提升投资比例;对于低收入水平的国家,应重视技术寻求型OFDI和效率寻求型OFDI,更好地促进其GVC分工地位的提升。第三,中低收入水平的“一带一路”沿线国家也应注重加强通信基础设施建设及制度建设。应对其现有较落后的基础设施进行更新升级,引进先进技术,提升通信互联互通水平,为融资企业提供优质的通信服务;同时东道国也应加强制度建设,以此提升投资和贸易的合作水平,实现价值链的升级。

——基于《德意志意识形态》的分析