冠山矿建筑物下重复采动可行性研究

题正义,张 峰,秦洪岩

(1.辽宁工程技术大学 矿业学院,辽宁 阜新 123000;2.华北科技学院 安全工程学院,北京 101601)

煤矿开采造成了土地破坏、水土流失、建筑物损害等,造成破坏的直接原因在于地下开采引起覆岩及地表的移动变形,主要包括下沉、倾斜、水平移动变形和曲率等。我国对地表移动进行理论系统的研究起步较晚,但近年来已形成独立的开采沉陷学科和较完整的科学研究方法。刘天泉、张华兴[1-2]对概率积分法在现场实际应用的大量实例进行全面的总结和分析,研究了开采引起覆岩并变形破坏演化过程,并给出了裂隙带的计算方法;李增琪等[3]构建了覆岩变形破坏与地表变形移动相关的弹性力学模型,利用Fourier转化法求解出解析函数关系式;张玉卓等[4]利用线弹性介质理论构建了覆岩移动变形的通用计算算法TSHD;邓喀中等[5-6]将覆岩移动变化分为4个阶段的时空演化过程,构建了动态岩移演化的力学模型;吴立新等[7]针对地表移动变形破坏演化过程进行了细致的研究,并结合D-InSAR进行大量实验;于广明等[8-9]发现了采动影响的地表各点下沉特征,利用物理学解释岩体内部变形破坏规律,为开采预计的理论研究提供了新途径;崔希民等[10]归纳了建筑物受回采影响的变化特点,排除了影响评价的不确定影响因子,提出了更加准确的评价分析方法;钱鸣高院士[11]提出了受采动影响下覆岩变化的关键层理论,认为关键层在覆岩变形破坏过程中起到主导作用,但在重复采动下对地表沉陷变形大小的影响甚微。综上研究可看出:重复采动作业下对地表及其附着建筑物的损伤方面的研究甚少,特别是建筑物下重复采动的可行性预计方面更是少之又少。

以冠山煤矿0901和1001工作面为研究背景,利用概率积分法,建立重复采动作业下地表移动变形叠加的力学模型,运用基于力学模型所开发的矿井回采地面沉陷预计系统软件和重复采动地面变形叠加系统[12-13],对单独开采和重复采动下的地面变形进行预计分析,判断重复采动是否具有可行性,并设置地面移动变形监测站,对煤层开采后的地表移动变形值进行监测,验证预计结果的正确性,为其它矿井重复采动时的地表变形预测以及可行性分析提供技术依据。

1 工程概况

冠山矿位于辽宁省北票煤田中部,矿井走向长度9.2 km,倾斜长度1.35 km,开采深度-780 m,井田现有9#和10#2层煤可采,层间距仅有15 m。井田上部密集分布着民宅、中小校园、医院、企业单位、商服站点、运输道路、供电通讯设施、给排水管道等地面建筑设施。在这种环境下实施开采活动,必然会导致地表的移动变形,对地面附属建筑设施的安全使用造成一定的影响,因此,研究建筑物下重复采动作业的可行性,保证地面建筑设施安全使用,制定合理的地表沉陷防治措施是该矿亟需解决的首要难题。为此以0901和1001工作面重复采动为例,对建筑物下重复采动作业的可行性进行研究。工作面基本参数见表1。

表1 工作面基础参数

2 重复采动力学模型

地表移动变形预计模型以概率积分法为理论基础,将矿山整个岩体比作散状的非连续介质,将开采引起的岩层移动和地表变形、变化过程比作散状介质的游离过程,该游离过程遵从统计学特点的随机变化规律,将开采引起的岩体的下沉移动比作散状介质下沉的随机事件,统计随机事件发生的数量,得出各个散状介质发生的概率事件总数,推算出岩体受采动影响发生的沉降可能性和沉降量。

从统计学理论作为着眼点,将整个采区化整为零,分为多个无限小的单元,每个小单元在采动的过程中就会形成各自的单元下沉盆地,将所有无限小的单元开采进行叠加处理,就会自动生成整个采区的移动下沉盆地。

2.1 走向和倾向地表变形预计

运用概率积分法得到的走向x方向变形值为:

式中:l、W0(x)、i0(x)、K0(x)、U0(x)、ε0(x)、W0my、Cym分别为走向方向上的长度、下沉值、倾斜值、曲率值、水平移动值、水平变形值、充分采动倾向主断面的最大下沉值和采动程度系数;W0表示走向和倾向均为充分采动时的地表最大下沉值;t1、t2为下山、下山方向上回采界线参数。

倾向方向的方向变形值即将y代替x,与走向方向各参数的意义相同。

2.2 走向和倾向变形值叠加

利用距离幂次反比法对2次开采过程工作面重叠区域的变形值进行叠加运算,得到修正后的变形值Zd:

式中:Zi为重叠区域第1次开采时采样点收集到的变形值;di为第2次搜索过程中采样点距离重叠区域中第1次采样点圆心的距离;n为采样点的个数。

重复采动过程后累加得到各个采样点的移动变形值Z:

式中:Zx为开采前重叠区域范围内各个采样点的原始移动变形值。

依次将重复采动过程中出现其它采样点作为圆心,不同半径下的采样点全部被搜索、采样完毕,变形值叠加合成,完成所有变形值叠加过程得到的最终的变形值,即为重复采动下地表任一点的变形值。对地表任意点A(x,y),从x轴的正向逆时针到指定方向的角度值为φ,则点A沿方向的移动和变形值的预计公式为:

式中:W(x,y)为水平下沉值;i(x,y,φ)为倾斜值;K(x,y,φ)为曲率值;U(x,y,φ)为水平移动值;ε(x,y,φ)为变形值。

3 地表移动变形预计及开采可行性分析

由冠山矿长期开采积累的经验和资料,得到的该矿开采沉陷参数见表2。

表2 开采沉陷分析参数表

3.1 地表移动变形值预计

将0901、1001工作面基本资料和开采沉陷分析参数输入基于概率积分法的矿井回采地面沉陷预计系统和重复采动地面变形叠加系统,分别对各工作面进行走向、倾向的各个变形值进行计算。提取单工作面走向、倾向各变形值数据,再利用重复采动地表变形叠加系统进行多工作面走向、倾向各变形值叠加计算,得到各点叠加后的移动变形值,运用surfer8.0图形处理软件绘制各个移动变形值变形的等值线。地表移动变形预计流程如图1。以地表下沉值为例,绘制2个工作面全部采出后地表移动变形的等值线(图2)。

图1 地表移动变形预计流程

图2 0901、1001全部采出后地表下沉的等值线图

从图2可以看出,0901和1001工作面全部采出后,地表下沉的等值线呈盆地式分布,下沉值在10~610 mm之间;倾斜变形的等值线在工作面上下边界地表处倾斜变形值最大,倾斜变形的范围0.1~2.1 mm/m。

3.2 开采可行性分析

对工作面进行单采和重复采动下的各个变形值提取,列出各个变形值的最大值,以此作为开采可行性分析依据。地表移动变形预计指标最大值见表3。

表3 地表移动变形预计指标最大值

3.2.1 可行性判定标准

按照《三下规程》中的建筑物下开采规范条例要求,选择最高损坏等级(I级)允许的各个变形值作为判定指标,对工作面单独开采和重复开采的可行性进行判定。I级损坏等级:水平变形ε≤2.0 mm/m,曲率k≤0.2×10-3/m,倾斜变形i≤3.0 mm/m。在此破坏等级范围内,建筑物发生极轻微破坏或者轻微破坏,不修或者简单维修就可以正常使用[14]。

3.2.2 建筑物下开采可行性分析

由表3的地表变形预计值可知,单采0901或者单采1001工作面时,倾斜变形i≤3.0 mm/m,水平变形ε≤2.0 mm/m,最大曲率值k≤0.2×10-3/m,各个变形值的最大值都在I级损坏标准允许范围内,因此单采0901和1001工作面不会对建筑造成明显损坏,地表建筑不需要维修或者经过简单维修就能安全使用。

0901和1001工作面全采后预计最大下沉值610 mm,最大倾斜变形值2.1 mm/m小于I级损坏标准(3.0 mm/m),最大水平变形值1.8 mm/m小于I级损坏标准(2.0 mm/m),最大曲率值0.009×10-3/m小于I级损坏标准(0.2×10-3/m)规定变形值范围内。从预计结果可知,2个工作面全采后可以保证地表移动变形都在I级损坏标准允许范围内。因此,重复采动开采方案是可行的。

4 地面移动变形监测

地面移动变形监测站是“三下”开采中观测地面变形最可靠、最直接、最实用的方法。建立地表移动变形监测站不仅能够有效地检测地表变形预计的准确性,还能对地表建筑物及时的进行加固和维护,保证建筑物的安全使用。

4.1 数据监测线的设置

根据表土层岩移监测要求和2个工作面全采后预计影响的最大范围,在位置可以变动的低谷地带的主断面上布置2条数据监测线。

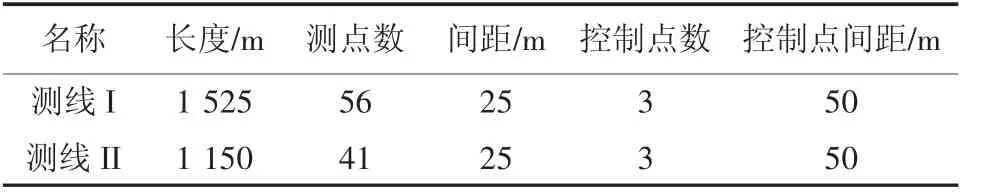

根据冠山矿煤层的埋藏深度(>300 m)以及矿山开采沉陷学中对测点距离选取的规定[15],选取25 m作为测点之间的间距。考虑到预计结果可能存在的误差,在监测线两端预计盆地的边界两侧各布置1个点,在每个端部设置3个控制点,用于控制其他观测点,控制点间距50 m。监测数据线参数见表4。

表4 监测数据线参数

4.2 监测结果

测站对开采0901工作面和全采后观测单采和全采测线上测点下沉成盆地形状,单采0901工作面测线Ⅰ上最大下沉值为330 mm,全采后测线Ⅰ上测点最大下沉值为711 mm,均在预计系统预计结果范围内且在I级损坏等级规定变形值范围内。验证重复采动是可行的。测线Ⅰ在单采0901工作面和全采后测量各个测点下沉值如图3。

图3 测线1观测的单采0901和全采后的地表下沉值

5 结论

1)利用概率积分法建立重复采动作业下各个变形值叠加的力学模型,运用基于力学模型的矿井回采地面沉陷预计系统和重复采动地面变形叠加系统对地表移动变形进行预计。预计结果表明:单采0901、单采1001以及全采0901和1001工作面地面移动变形的最大下沉值、最大倾斜值、最大移动变形值和最大曲率变形值均在I级破坏范围之内,房屋只会产生轻微的破坏,冠山矿村庄建筑物下重复采动是安全可行的。

2)通过建立地面移动变形监测站,对单采0901和全采2个工作面后的地表变形进行观测,得到重复采动下地表变形的各个指标均在I级破坏范围之内,验证力学模型和预计系统预计的准确性,保证地表建筑物的安全使用。