坚硬顶板条件下厚煤层沿空留巷最优巷高参数研究

张建超,杨 森

(1.陕西能源职业技术学院,陕西 咸阳 712000;2.中国矿业大学 矿业工程学院,江苏 徐州 221116)

沿空留巷是实现煤炭资源安全、高效开采的关键技术之一,特别是对于高瓦斯厚煤层,沿空留巷能够实现煤与瓦斯共采[1-3]。近年来,随着我国西部厚煤层开采量增加,厚煤层沿空留巷成为1个研究热点,薛俊华[4]等利用数值模拟方法,分析了厚煤层沿空留巷过程中沿空巷道围岩应力变化。华心祝[5]等通过分析沿空留巷过程中煤体自身承载作用和巷内支护对留巷体系稳定性的影响,建立了考虑相应因素的力学模型。谢生荣[6]等通过利用UDEC数值模拟,提出了巷旁、巷内联合支护方法。韩昌良[7]等通过分析大采高沿空留巷侧向顶板的运动特点,提出了大采高沿空留巷“顶-墙-底”复合承载结构。冯吉成[8]等运用理论分析和数值模拟方法,确定了深井大采高沿空巷道采空侧留设煤柱的合理宽度。许永祥[9]通过数值模拟,分析了采用高预应力锚固支护对大采高沿空留巷稳定性的影响。张东升[10]等根据综放工作面矿压显现规律,研究了采用空间锚栓加网技术对留巷体系围岩变形的控制效果。谢文兵[11]采用数值模拟分析方法,对厚煤层综放开采沿空巷道围岩移动规律进行研究。姚亚虎[12]等提出了卸压爆破和围岩强化相结合的坚硬顶板沿空留巷控制技术煤层沿空留巷技术进行了研究。王永志[13]利用数值软件对坚硬厚层顶板下沿空留巷稳定性问题进行了研究。池秀文[14]等对坚硬顶板在薄煤层眼沿空留巷问题进行了研究。这些研究成果对提升厚煤层沿空留巷技术有着重要的意义。

但是从整体上讲,厚煤层特别是坚硬顶板下厚煤层沿空留巷技术在我国还未取得广泛的应用,对工程实际中存在的一些问题未能进行科学的解释。同时现有的研究多数集中在对厚煤层或坚硬顶板单一工程环境下的沿空留巷问题进行研究,较少对坚硬顶板下厚煤层复杂环境下沿空留巷问题进行研究。特别是坚硬顶板下厚煤层沿空留巷合理巷高方面的研究较少,出现了由于留巷高度不合理造成的留巷失败、煤炭资源采出率低等问题。因此对坚硬顶板下厚煤层沿空留巷合理留巷高度问题进行研究能够为相似条件下的沿空留巷留巷高问题提供理论借鉴,从而提升该种工程条件下留巷体系的稳定性和安全性。

1 工程概况

沿空巷道所在工作面埋深在470~550 m之间,平均埋深为515 m,留巷所属工作面长度为230 m,煤层平均厚度在6.5 m,属于厚煤层,倾角在3°~7°之间,平均倾角为5°,赋存条件较为简单,工作面采用综采方法。留巷区域煤层基本顶为6 m厚的细砂岩,坚固性系数f=8,直接顶为粗砂岩,平均厚度为2 m,坚固性系数为6,从整体上看,沿空留巷所在区域属于坚硬顶板厚煤层。巷道在掘进完成后立即进行锚网索支护。巷旁充填体系采用钢筋混凝土,充填墙体宽度3 m。根据开采要求,留巷宽度4 m。

2 厚煤层沿空留巷覆岩运动与破断特征

根据已有研究,采用关键层理论对沿空留巷顶板破断进行分析是合适的。对于坚硬顶板下厚煤层沿空留巷来讲,最主要的关键层为煤层基本顶。沿空巷道上方侧向顶板破断过程如图1。

自开切眼至回采过程中,首先在采空区及工作面前方的煤体上方,基本顶出现断裂,形成平行断裂线A1和A2。同时工作面两侧短边方向也产生断裂,形成断裂线B1和B2,随着破断顶板在沿空留巷侧产生回转运动,形成断裂线C,与前期形成的断裂线贯通,在沿空巷道上方形成弧形三角块。随着工作面回采的进行,在沿空巷道上方形成一系列弧形三角块。因此对沿空留巷体系来讲,侧向弧形三角块的破断与运动对留巷体系的稳定性有着重要的影响。研究表明,沿空留巷侧向顶板在煤层上方侧向弧形三角块断裂位置位于沿空留巷煤帮弹塑性交界位置。对于厚煤层沿空留巷,煤体弹塑性交界位置与沿空巷道煤体侧的距离X0可以按照式(1)进行计算[15]。

图1 沿空留巷侧向顶板破断过程

式中:h为采高;C、φ为煤层与顶板岩层的交界面的黏聚力和内摩擦角;α为煤层倾角;px为煤帮的支护阻力;λ为沿空巷道所在区域的侧压系数;H煤层埋深;ρ为煤层上方岩层的平均密度;K为应力集中系数。

从上式可知,在同一工程环境当中,煤体上方弧形三角块的断裂位置距沿空巷一侧的距离随着采高的增加呈现线性增长。当采高过大时,弧形三角块的断裂位置距离巷道表面较远,使得沿空巷道位于采空侧顶板下方,巷道稳定性大大降低。因此坚硬顶板厚煤层沿空巷道,合理的采高将降低沿空巷道变形量,提升留巷成功率。

3 不同采高条件下沿空巷道围岩承载与变形特征

3.1 数值计算模型建立

根据矿井地质资料,利用FLAC3D模拟软件建立计算模型。模型的尺寸为长×宽×高=200 m×100 m×44 m,模型各岩层属性见表1。模型计算采用摩尔-库伦屈服准则,上方施加12.5 MPa的垂直应力,除上边界以外,其它边界固定。数值模拟中留巷的高度分别为 3.0、4.0、4.5、5.0、6.0 m,巷道高度与采高相同,巷道沿顶板掘进。

3.2 不同采高下沿空巷道围岩承载特征

3.2.1 留巷顶板垂直应力

不同采高条件下基本顶垂直应力分布如图2。由图2可知,采高从3.0 m增加至6.0 m时,基本顶中的垂直应力分布趋势基本相同。但是随着采高的增加,巷道正上方基本顶中的垂直应力逐渐降低,而煤帮上方基本顶中最大垂直应力没有发生明显变化,但是高应力集中区距离巷道表面的距离从2.0 m增加至7.0 m。以上分析表明:当采高增加时,沿空巷道上方侧向顶板破断位置发生了明显变化,从而造成沿空留巷上方基本顶垂直应力发生变化。

表1 数值模拟模型各层岩层特征

图2 不同采高下顶板垂直应力

3.2.2 充填体垂直应力

充填体内部垂直应力如图3。由图3可知,充填体中的最大垂直应力和高应力承载区域范围随着采高的增加而减小。且当采高超过4.5 m时,充填体内部未出现明显应力集中区域,充填体受力更加均匀,充填体的稳定性提升。这表明当采高增加至合理高度(4.5 m)时,留巷上方侧向顶板断裂位置比较合理,沿空留巷上方顶板受力均匀,从而降低了由于侧向顶板下沉在煤帮和充填体中形成的高应力集中程度。

图3 充填体内部垂直应力

3.3 不同采高下沿空巷道围岩变形特征

3.3.1 沿空巷道顶板下沉量和底鼓量

不同采高下顶板下沉量和底板鼓起量如图4。由图4可知,当采高达到合理高度时顶板下沉量较小且底鼓量均迅速降低。当采高由4.5 m增加至5.0 m和6.0 m时,顶板下沉量为均为0.70 m,增加了0.18 m,底鼓量分别为0.04 m和0.02 m。表明采高达到合理采高(4.5 m)时沿空巷道顶板下沉量和底鼓量均较小,顶板底板围岩体系较为稳定。当采高超过合理采高时,顶板下沉量迅速增加,巷道有效使用高度迅速降低。

图4 不同采高下顶板下沉量和底板鼓起量

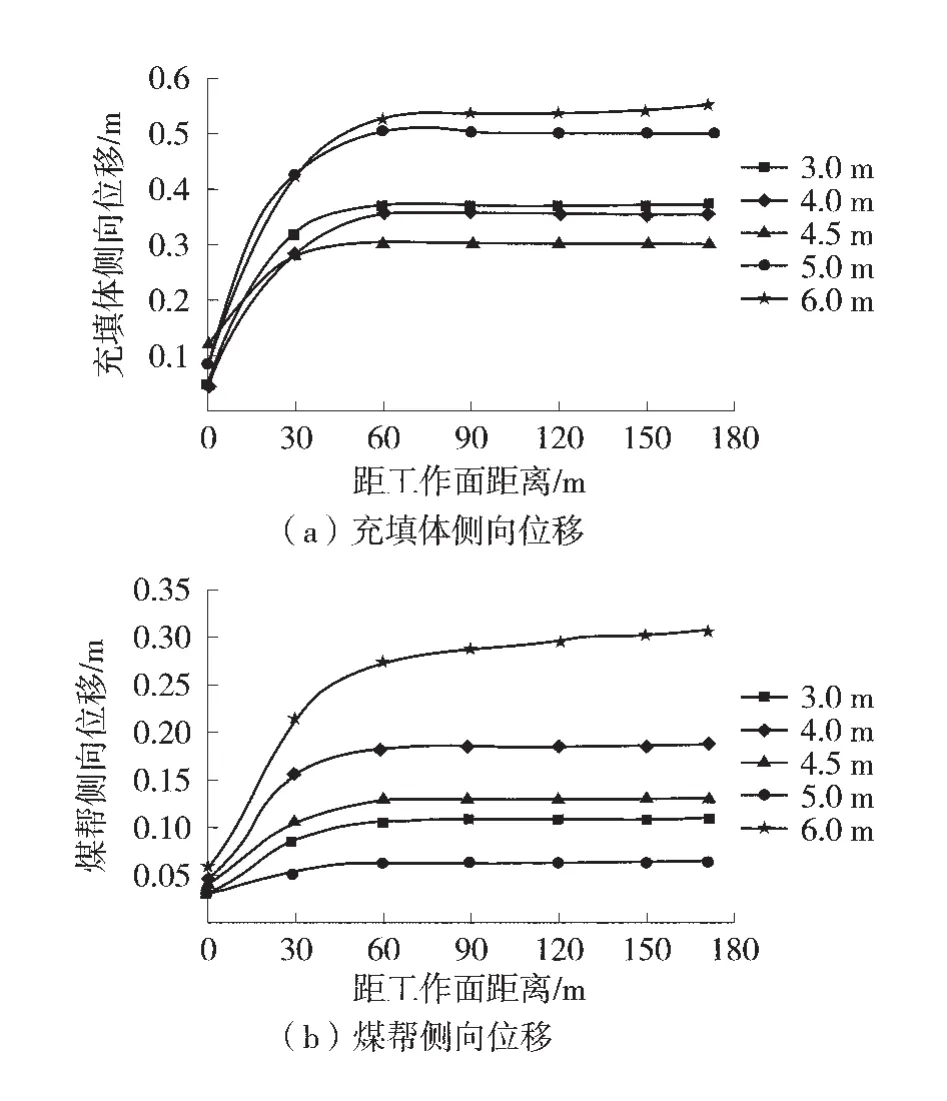

3.3.2 沿空巷道煤帮和充填体侧向位移

不同采高下煤帮和充填体侧向变形如图5。由图5可知,当采高为4.5 m时,煤帮和充填侧向位移基本不发生变化,均在0.10 m和0.30 m左右。当采高由4.0 m增加至4.5 m时,充填体侧向位移为0.5 m,增加量了0.2 m,煤帮侧向位移为0.18 m,增加了0.06 m。当采高增加至6.0 m,煤帮侧向位移迅速增加至0.3 m。这种现象产生的主要原因是当采高超过某一值时,充填体和煤帮的稳定性降低,在承受较小的荷载时即产生较大的变形,导致留巷体系整体稳定性降低。

3.3.3 巷道断面收缩率

变形稳定后巷道收缩率如图6。由图6可知,沿空巷道的断面收缩率呈现先减小后增大的趋势。采高从3.0 m增加至4.5 m时,巷宽收缩率从20%降低为15%,巷高收缩率未发生明显的变化,均在12%左右,整个巷道断面收缩率从27%降低为18%。当采高从4.5 m增加至6.0 m,巷宽收缩率略微降低,但巷高收缩率明显增加,从12%增加至22%,整个巷道断面收缩率迅速增加,达到27%。从以上分析可知,当采高在4.5 m时整个巷道的断面收缩率最小,巷道有效使用率最高。

图5 不同采高下煤帮和充填体侧向变形

图6 变形稳定后巷道收缩率

4 工程实践

充填体内距巷道表面不同位置垂直应力如图7。由图7可知,在工作面回采期间,在工作面后方110 m范围内,巷道变形稳定后顶板最大下沉量为0.55 m,与数值模拟结果接近,底板最大底鼓量为0.22 m,大于数值模拟的最大底鼓量。巷道煤帮和充填体的最大侧向位移分别为0.25 m和0.26 m,其中煤帮侧向位移大于数值模拟结果。但从总体上看,采高4.5 m时巷道变形稳定后,巷道最小断面能够满足生产要求,整个区域未出现由于大变形而造成的巷道失稳。充填体内距巷道表面不同位置垂直应力如图8,由图8可知,在监测期内充填体内部垂直应的最大垂直应力位于巷道中间位置,为32 MPa,与模拟结果相近。

图7 巷道变形曲线

图8 充填体内距巷道表面不同位置垂直应力

5 结论

1)在坚硬顶板厚煤层条件下,留巷高度对顶板侧向断裂位置有重要影响,合理的采高能够提升沿空留巷体系的稳定性。经数值模拟研究,确定某矿6 m厚煤层的最优巷高为4.5 m。

2)坚硬顶板厚煤层沿空留巷存在最优巷高。最优巷高下,沿空巷道围岩应力集中度降低,巷道变形稳定后巷道断面收缩率最低,留巷成功率高。

3)工程实践表明,根据理论分析和数值模拟确定的沙曲矿坚硬顶板条件下厚煤层沿空留巷的最优巷高为4.5 m。在该巷高参数下,留巷体系的整体变形量较小,留巷体系稳定性和留巷成功率大大提升,满足了矿井安全、高效生产的需要。