框架-核心筒结构加强层布置研究综述

(重庆大学土木工程学院 重庆 400045)

一、前言

随着国家的快速城镇化发展,城市土地资源急剧减少,高层建筑具有良好的空间利用率和较小占地面积等优势,可以有针对性地缓解土地危机,是城市未来的发展趋势。但也有一个突出的问题,高层建筑的楼层高度较大,其受到水平作用的影响较大,侧向位移也较大。而在框架—核心筒结构中设置加强层是一个十分有效的方法。

二、加强层概述

(一)加强层概念

在框架-核心筒结构中设置由核心筒或剪力墙伸出并与外框柱连接在一起的水平构件,用来加强核芯筒跟框架柱的协同作用,同时增加结构侧向刚度。设置了水平构件的楼层就称为加强层。

(二)加强层的结构形式

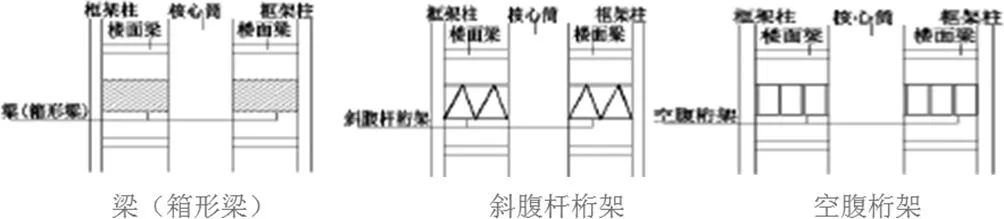

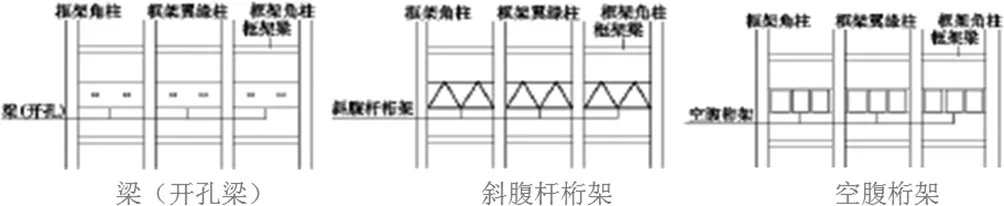

加强层的分类按照水平外伸构件的截面形式可分为实体梁、斜腹杆桁架和空腹桁架三种,如图1所示[1]。水平环带构件分为开孔梁、斜腹杆桁架和空腹桁架三种基本形式,如图2所示。

图1 水平外伸构件

图2 水平环带构件

(三)加强层力学作用机理

在框架-核心筒结构中,水平荷载产生的倾覆力矩主要由以下三部分组成:(1)核心筒的筒体弯矩;(2)外框柱的柱中弯矩;(3)外框柱的轴向拉压力形成的整体力偶矩。由于核芯筒的刚度很大,大部分的水平力由核芯筒承担,核芯筒主要表现为弯曲变形,从而高层建筑物顶点会产生很大侧移。水平加强层通过加强核芯筒与外框架柱的连接,使外框架柱参与结构整体工作,从而提高整体抗侧移刚度,在抵抗结构整体倾覆方面发挥很大作用,结构的总侧移明显减小。

(四)加强层使用的优点

加强层不仅能有效减少结构侧移还能加强周边翼缘柱与框架角柱的连接,缓解剪力滞后效应。同时,设置加强层能减少主要抗侧构件的截面尺寸,增加建筑使用面积,而且节省材料,获得较好的社会、经济效益。

三、带加强层高层建筑研究现状

(一)结构计算模型

著名学者Taranath[2]将设置加强层的框架—核心筒复杂的结构简化为平面分析模型。这种方法有缺点,那就是它的基本假定(结构处于线弹性范围、伸臂刚度无限大、伸臂与外框架柱铰接且框架柱仅受轴力、结构抗侧构件截面沿竖向不变,楼盖刚度的影响忽略)与建筑结构实际的受力情况不相符,导致产生误差。

加拿大B.Standford.Smith[3]教授基于前者的研究提出了均匀伸臂(加强层)结构的近似分析方法。利用协调条件伸臂层处筒体与对应伸臂的转角相同,建立方程求出加强层的最优位置和最佳数量。该方法考虑了伸臂的实际刚度。但是这种方法仍有他的不足:忽略了楼层梁的刚度以及结构构件在结构高度方向刚度的变化,结构分析时采用的荷载(均布荷载)与实际的倒三角荷载不符。

张良铎、龚晓燕、丁洁明等[4]通过Taranath教授的简化分析模型进行了相关的研究,得到结构体系在加强层处核心筒与外框架柱的轴向应变值非常接近的时候内力分布比较均匀,并且此时结构抵抗水平力作用的能力较强,但是其缺点也很明显,那就是沿用了加强层刚度无限大的假定,与建筑结构实际的受力情况不相符。

英国Alex.Coull[5]教授在连续化分析方法的基础上,沿结构高度方向将加强层看作是均匀分布的连续构件,建立二阶微分方程,并画出加强层最优位置随加强层刚度变化的曲线,这种方法的不足之处就是设置的方案是加强层刚度相同的情况,没有考虑到加强层刚度不同的实际情况。

Rutenberg等[6]分析了芯筒墙截面变化时结构顶点位移的变化情况,其缺点也是显而易见的,那就是没有考虑楼层梁和结构构件沿高度变化对结构抗侧刚度影响。

在模型假定中,楼层梁的作用是被忽略不计的,张正国、傅学怡等[7]通过设置不同楼层梁刚度不同情况下的带加强层结构的方案进行计算分析,得出不同方案的顶点侧移误差较大达20%,楼层梁的影响较大,不可忽视。

由于计算机和软件技术的革新,三维有限元模型被越来越多地应用,三维有限元模型能综合考虑伸臂刚度和楼盖刚度等因素,真实模拟构件间的连接,并进行较为精确的处理。然而平面简化模型也有可取之处,其模型简单,计算量较小,可用于对结构进行定性分析,两者各有所长。

(二)加强层的位置及数量

著名学者Taranath[2]考虑了布置一道加强层时的情况,并且在风载作用下对其进行顶点位移目标优化分析,得到的结果是在采用一道加强层时,其最佳布置位置在距顶部0.455倍高度的位置。McNabb、Muvdi[8]在前者的简化模型的基础上进行进一步研究,验证了两道加强层的最优位置,在距顶部0.312倍和0.685倍高度的位置。但是这种方法有不足,那就是假定伸臂刚度无限大,与建筑结构实际的受力情况不相符。

熊军等[9]通过建立带加强层的框-筒结构在侧向均布荷载下的协调变形方程,得出布置三道加强层的最佳位置在0.243H、0.533H、0.776H(H为建筑高度)处,其考虑了水平加强层的弯曲变形,但是其不足之处在于其只考虑了侧向均布荷载的情况,没有考虑实际倒三角荷载的情况。

朱杰江等[10]建立了考虑普通楼层梁刚度、刚臂刚度影响的静力计算模型,应用变分原理和Ritz法的联合确定房屋侧移,得到加强层最优位置与刚度参数的关系,进而确定加强层的最佳位置。但是其不足之处是将普通楼层梁简化为均布在整个楼层高度上的连续连杆并且假定材料处于线弹性范围,不考虑结构的P-Δ效应,同一楼层标高处各点的水平侧移相等同时芯筒不考虑剪切变形的影响。

朱杰江、王颖、江蓓等[11]提出了带加强层框筒结构体系的相关内力分析方法,对其进行研究,并给出框筒结构布置加强层的合理数量以及最佳布置位置,同时又提出了通过改变刚臂端部截面以达到减缓“强梁弱柱”的方法。其优点在于充分考虑了各种形式荷载(顶点荷载、均布荷载和倒三角荷载)的作用,而且其提出的非线性杆系模型推覆分析法既没有巨大的计算量,又能表征结构的真实性能,是一个比较切合实际的方法。

刘建新[12]采用水平加强层子结构技术和精确的计算模型,提出了高层建筑结构水平加强层最佳布置位置的优化设计方法—MHW法,该法的基本假定较少,模型精度高,可用于任意形式的外荷载作用,实用性强。但是其不足之处在于其所假定的顶点位移限值并没有相关规范依据,而是根据实际经验得出,同时其控制指标只有顶点位移,而没有更具参考性的层间位移角。

J.C.D.Hoenderkamp和H.H.Snijder[13]根据前者的研究提出了简化分析方法,其采用的方法考虑加强层的弯曲和剪切变形影响的模型。同时该方法的不足之处是没考虑楼板和楼层梁刚度的影响并假设结构构件尺寸沿高度不变。

阮永辉、吕西林[14]运用有限元软件对特定的超高层结构进行多种方案的计算对比分析,不同的方案之间加强层数量与节点形式都是各不相同的,指出加强层的布置对结构周期、顶点侧移及筒体内力分布等产生有利的作用,并对加强层与内筒的节点形式不同做了分析,其不足之处在于内筒和加强层的不同节点形式通过软件很难完全模拟出来了,且只做了定性的分析。

陈林之、李政章[15]运用空间有限元软件结合实际工程背景和算例对不同的加强层布置方案进行分析,通过对计算的数据进行对比,研究分析了加强层的数量、布置的位置以及抗弯刚度对结构侧移的影响,并给出了加强层优化布置的建议,其不足之处在于只进行了弹性分析,而没有进一步深入进行弹塑性分析。

黄怡、王元清等[16]运用有限元软件建模,对6种不同的加强层布置方案进行地震作用下的响应分析,研究了当加强层布置数量变化对结构的侧向刚度、构件内力以及内外筒剪力的影响,提出加强层的“有限刚度”的设计理念,其不足之处在于只分析了多遇地震作用下的情况,而没有考虑罕遇地震作用下的情况。

张建勋[17]采用三维有限元软件对设不同数量加强层的钢框架核心筒超高层结构进行动力分析,得出筒体的内力突变程度在加强层处随数量的增多而趋于平缓,其不足之处在于没有考虑到工程实际施工中多增加几道加强层带来的较多的工程量和材料耗费,同时没有对加强层不同刚度和数量方的案设置一个固定的优化目标。

徐培福、黄吉锋、史建鑫[18]对带加强层框架—核心筒结构进行力学分析,在加强层伸臂接近刚性且立面均匀时,推导出了在结构上受水平力作用下,核心筒达到指定弯矩比例时相应的加强层布置位置的理论公式,不足之处是刚性伸臂和立面均匀的情况不符合实际。

现阶段的研究中,建立空间三维模型,设置数量不同或位置不同的加强层布置方案并对这些方案的处理结果进行研究分析找出最优方案,加强层的适宜数量为3道,在结构超过150米的时候可以适当增加1-2道,加强层的位置为沿结构高度等分布置。

(三)加强层刚度

在框架核心筒结构中布置加强层,使结构的侧向刚度和结构内力在加强层附近产生突变,导致形成薄弱层,不利于结构的抗震。虞睿[19]以实际工程为背景,采用多遇地震用下的振型分解反应谱法对不同方案进行分析,不同方案之间的区别在于不带加强层、带刚性加强层和有限刚度加强层,通过对计算数据的对比分析得出了有限刚度加强层的方案在顶点位移较小的前提下能够减小内力突变,相对于其他方案具有一定的优越性。

谢涛[20]运用有限元分析软件建立模型并对不同方案进行研究分析,不同方案之间加强层数目与加强层结构形式各不相同,通过对比使用刚性加强层与使用“有限刚度”加强层方案的数据结果来得出各方案中结构周期、侧移和内力受加强层刚度的影响程度,并且给出了在高烈度地区的加强层抗震构造措施。

张杰等[21]对带加强层的结构进行研究,分析加强层布设位置的不同与结构侧移与内力突变之间的联系,通过数据得出结论,在设置两道加强层的高层建筑中,靠近底部的加强层伸臂刚度宜小于靠近顶部加强层伸臂的刚度。其考虑加强层伸臂的实际刚度,但不足之处在于其没有对水平伸臂的实际刚度取值进行进一步的量化处理。

邓志恒、万云芳等[22]对带加强层结构在实际设计中的问题进行了研究,现阶段许多设计师在加强层设计时经常采取加厚加强层或相邻楼层楼板厚度的措施来应对内力突变现象,但是通过对相应情况的内力突变进行动力分析,并比较不同的结构方案可以得出相关结论,加厚加强层或相邻楼层楼板厚度的做法不能减小加强层引起的剪力突变,而且相应的结构自振周期和底部弯矩都在增大,对结构是十分不利的。

杨克家等[23]运用空间三维有限元模型分析伸臂相对刚度与结构侧移和内力之间的关系,并且绘制了伸臂相对刚度与结构侧移和内力之间的联系曲线,提出了实体梁伸臂刚度的合理取值范围,其不足之处是在分析中未考虑地震作用工况,而且只考虑了实体梁伸臂形式,没有进一步考虑到其他伸臂形式(例如斜腹杆桁架)。

杨瑞欣、白良、杨晓东等[24]对带加强层结构中由加强层引起的刚度突变产生的不利影响进行了研究分析。结果表明:当加强层与核心筒广义刚度比在一定范围时才会对控制结构侧移有较大的作用;而当比值增大到一定程度后,则对结构侧移就不再起决定性作用了。

加强层首先应确保结构顶点位移的减小(即结构抗侧刚度增大),这是布置加强层的最主要目的,另一方面在结构顶点位移较小的前提下应尽量减小加强层相较于其他普通楼层刚度较大带来的刚度突变。所以加强层的设计要遵循“有限刚度”的设计理念。

四、结语

在加强层研究的发展历程中涌现出许多的简化模型,这些简化模型对带加强层结构进行了简化处理,有利于进行快速分析。但是这些简化模型都有或多或少的基本假定,使得其与实际情况有较大误差,不能讲其作为计算依据。三维有限元模型可以综合考虑伸臂刚度、周边环带刚度、楼盖刚度等实际因素,并真实模拟各构件间的连接情况,且三维有限元模型能够通过相关软件进行较为精确的分析处理。所以在实际的研究过程中可以先用简化模型做定性分析。然后用三维有限元模型进行进一步分析。

加强层的最佳位置和数量收到不同的因素影响。主要因素包括:核芯筒与外柱(或外筒)刚度比值;外荷载的形式;加强层与核芯筒刚度比值等。水平加强层位置和数量的不同对结构的侧移有明显的影响。当前的研究主要集中在线弹性阶段,而弹塑性及塑性阶段的研究相对较少,需要进一步拓展。

加强层的刚度研究中学者专家们主要是分析加强层伸臂相对刚度与结构侧移和内力等指标之间的关系,并且也通过大量的数据和科学推导绘制了加强层伸臂相对刚度对结构侧移和内力等指标的影响曲线,提出了加强层伸臂刚度的合理取值范围,当加强层伸臂的相对刚度在一定范围时对控制结构侧移有明显的作用;而当加强层伸臂相对刚度超出这个合理范围后,则对结构侧移就不再起明显作用了。设置加强层能有效地减小结构顶点位移,但也容易造成结构的刚度突变,导致内力急剧变化,从而产生薄弱层。因此在设置加强层的时候可采用“变刚度”或者“有限刚度”的概念。

随着时间的发展,加强层在框架-核心筒结构等高层结构中的布置原则(例如最佳位置、数量、合理刚度等)的课题需要更加深入的研究。