消痈散结膏外敷联合穿刺后隔姜灸治疗急性乳腺脓肿的临床研究*

蔡皎皓

(浙江省温州市中西医结合医院,浙江 温州 325000)

随着二胎生育潮来临及高龄产妇增多,急性乳腺炎的发生呈上升趋势。现代医学一般给予抗菌药物治疗,部分患者演变为乳房脓肿,需手术切开排脓,此治疗对哺乳期女性造成极大的生理及心理痛苦。我科经长期摸索,发现采用中药外敷和隔姜灸等中医外治手段配合乳房局部穿刺抽液术可快速消除患者症状,缩短疗程,减少痛苦,且无须断奶。在此基础上,笔者选取本院收治的 150例哺乳期乳腺炎患者进行临床研究,比较相对于传统外科切开排脓引流术等疗法与中医外治法对急性乳腺脓肿患者的疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 诊断标准:西医诊断标准参照《外科学》[1]乳腺炎的相关内容。1)乳房内有疼痛性肿块,皮肤不红或微红,排乳不畅,可有乳头破裂糜烂。化脓时乳房肿痛加重,肿块变软,有应指感;2)伴恶寒发热等症;3)患侧腋下可有臖核肿大疼痛;4)患者为哺乳妇女。中医诊断标准参照《中医病证诊断疗效标准》[2]乳痈的标准。纳入标准:符合上述诊断标准;哺乳期妇女或停止哺乳小于1周;年龄18~40岁;每日乳汁分泌量大于100 mL;乳房可扪及明显肿块,肿块大于10 mm,小于60 mm,伴疼痛,或者皮色偏红,皮温偏高;未及明显波动感;B超下可及乳房肿块明显暗液区,范围在10~40 mm之间;本研究经医院伦理委员批准,患者知情并签署知情同意书。排除标准:非哺乳期妇女或停止哺乳3月以上者;年龄大于40岁,或小于18岁者;日泌乳量小于100 mL者;乳房肿块小于10 mm或大于60 mm,或者肿块可及波动感者;B超下肿块无明显暗液区,范围小于10 mm或大于40 mm者。

1.2 临床资料 选取本院2016年7月至2018年1月收治的150例哺乳期乳腺炎患者按随机数字表法分为5组,每组30例。各组患者基线资料,包括年龄、肿块直径、B超下脓肿范围、红肿范围等比较,差异无统计学意义(P>0.05)。 见表 1。

表1 各组一般情况比较(x±s)

表1 各组一般情况比较(x±s)

组别 n第1组 30第2组 30第3组 30年龄(岁) 肿块直径(mm) B超下脓肿范围(mm) 红肿范围(mm)29.62±4.80 39.53±5.93 23.52±12.30 30.45±4.67 29.41±4.87 40.10±6.76 19.59±9.36 28.78±6.43 28.08±4.92 40.73±6.30 18.34±17.45 25.69±5.45第 4 组 30 28.74±3.66 42.16±7.10 16.63±15.34 24.31±4.39第 5 组 30 28.65±4.03 41.26±6.28 20.45±14.28 26.56±5.38

1.3 治疗方法 每位患者按治疗中症状不同,分为3个疗程:急性期、成脓期、愈合期。每组患者急性期每日均予以抗菌药物抗感染。待感染症状如皮色发红、皮温偏高或触之疼痛等症状消失后,停用抗菌药物。第1组急性期予消痈散结膏外敷乳块治疗后,成脓期在B超定位下行局部穿刺抽液治疗,愈合期再予隔姜灸消除乳房肿块。第2组急性期不予中药外敷,成脓期予以在B超定位下行局部穿刺抽液治疗,愈合期再予隔姜灸消除乳房肿块。第3组急性期消痈散结膏外敷乳房肿块治疗后,成脓期予以在B超定位下行局部穿刺抽液治疗,愈合期不予隔姜灸。第4组急性期不予中药外敷,成脓期予以在B超定位下行局部穿刺抽液治疗,愈合期不予以及隔姜灸。第5组(对照组)急性期不予中药外敷,使用手术(如切开排脓术)进一步治疗,愈合期不予以及隔姜灸。1)消痈散结膏制作。取姜黄160 g,大黄 160 g,黄柏 160 g,苍术 64 g,厚朴 64 g,陈皮64 g,甘草 64 g,生天南星 64 g,白芷 160 g,天花粉320 g。置于中药粉碎机中粉碎40 s,加入4倍凡士林,置于电磁炉上加热5 min,搅拌均匀,晾干备用,此为底膏;使用时取适量底膏加入青黛粉3 g,冰片2 g,外敷1~3 d。2)局部穿刺操作方法。待患者乳房肿块出现局部软化后,可触及波动感后,在B超下定位,予以利多卡因进行局麻,穿刺进针,予以30 mL针筒抽取液体,抽后予以无菌纱布局部按压10 min。3)隔姜灸操作方法。取新鲜生姜,切成1元硬币大小厚薄,沿乳房肿块处摆放,每片生姜上可放置锥形艾柱一个,头次一般予以7柱艾柱,随后治疗根据病情需要可灸5柱、7柱,患者有温热感即可换艾柱;持续2 d至1周,根据肿块消除情况而定。

1.4 疗效标准 通过比较5组患者乳房局部红肿热痛症状消失时间、乳房硬结消失时间、治疗总时间、抗菌药物使用时间、治疗时疼痛评分,回乳率等指标,评定疗效。疼痛评分采用NRS疼痛数字评分测定[3]。回乳率为治疗后患者发生回乳事件的概率。

1.5 统计学处理 使用Excel进行数据录入,应用SPSS21.0 统计软件。 计量资料以(±s)表示;通过[n(%)]表示计数资料。计量资料差异比较采用非参数检验 (不符合正态分布);计数资料差异比较使用χ2检验;当n<40,1<理论频数<5 时,用 Fisher精确概率法检验;统计学检验水准为α=0.05。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

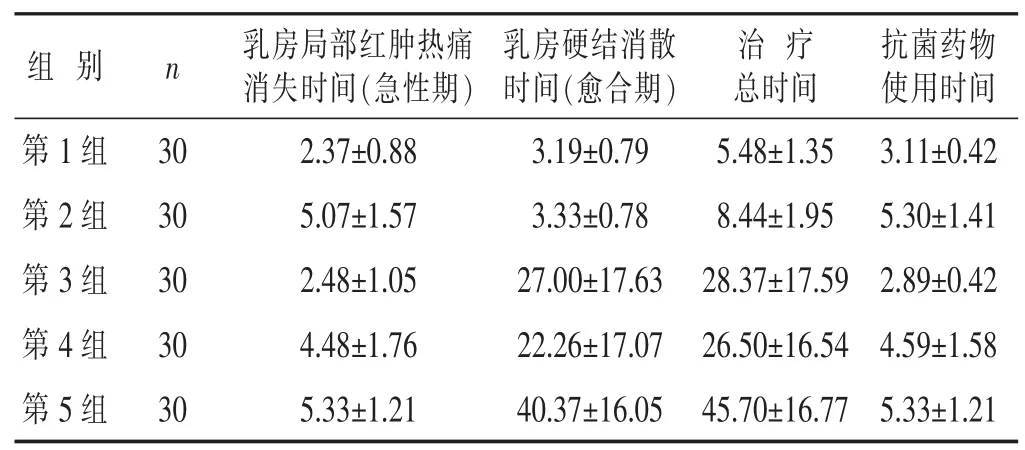

2.1 各组疗效指标比较 见表2。第1组和第3组使用消痈散结膏外敷,红肿热痛消失时间及抗菌药物使用时间明显短于其他治疗组(P<0.05)。第1组和第2组为穿刺后使用隔姜灸,乳房硬结消散时间短于其他治疗组(P<0.05)。第1组,即应用中药外敷和隔姜灸的治疗组治疗总时间最短(P<0.05)。

表2 各组乳房症状消失时间、治疗时间及抗菌药物使用时间比较(d,x±s)

表2 各组乳房症状消失时间、治疗时间及抗菌药物使用时间比较(d,x±s)

与第1组比较,*P<0.05;与第2组比较,△P<0.05;与第3组比较,▲P<0.05

抗菌药物使用时间2.37±0.88 3.19±0.79 5.48±1.35 3.11±0.42 5.07±1.57 3.33±0.78 8.44±1.95 5.30±1.41 2.48±1.05 27.00±17.63 28.37±17.59 2.89±0.42第 4 组 30 4.48±1.76 22.26±17.07 26.50±16.54 4.59±1.58第 5 组 30 5.33±1.21 40.37±16.05 45.70±16.77 5.33±1.21组 别 n 乳房局部红肿热痛消失时间(急性期)乳房硬结消散时间(愈合期)治 疗总时间第1组 30第2组 30第3组 30

2.2 各组治疗时疼痛指数和回乳情况比较 见表3。第 1、2、3、4 组疼痛评分均低于第 5 组(P<0.05)。 第 1组回乳率低于其他治疗组,第2、3组回乳率低于第4、5组(P<0.05)。

3 讨 论

急性乳腺炎在产后妇女中多发,临床上处理方法多为抗菌药物治疗和手术。抗菌药物治疗可减轻局部和全身症状,但患者在治疗期间往往担忧抗菌药物经母乳喂养被婴儿服用,且抗菌药物性味寒凉,易致乳房硬结难以消散[4],乳房硬结长期遗留可使妇女患乳腺结节、乳腺癌等概率明显增加。而接受切开排脓术治疗的患者因手术麻醉、换药局麻等药物使用,无法继续母乳喂养,导致乳汁进一步淤积,同时手术本身及术后腔隙内换药使患者产生较大痛苦,且换药时间偏长,治疗费用偏高。故临床需寻求一种创伤少、效果好的治疗急性乳腺脓肿的疗法。

表3 各组治疗时疼痛指数和回乳情况比较

国内近年来对于乳痈治疗除了抗感染之外,多应用相应中药的内服外敷及手法按摩[5]。外敷中药多以清热消肿散结为主,如王敦英用青宝丹治疗乳腺炎[6]。内服中药以清热解毒、托里透脓为主,如刘倩应用乳痈汤内服[7]。护理上应手法按摩治疗乳腺炎更是广泛,如管红霞应用手法按摩配合四黄散湿敷治疗急性乳腺炎,较常规疗法,提高治疗效果,且疗程短、疗效高、痛苦小、操作方便[8]。李舜华应用推拿治疗急性乳腺炎48例,结果48例中39例发病患者均推拿1~3次痊愈[9]。可见以上方法,对于乳痈初期及单纯乳汁淤积患者,可快速疏通乳腺,排除淤积乳汁,消除肿块,效果较好。然而此类方法对于处于出现红肿热痛的乳腺脓肿,因局部已出现感染症状,上述疗法无法快速改善局部感染情况,操作不当可加重炎症蔓延,故国内外相关保守疗法治疗乳腺脓肿的研究较少,临床也缺少规范系统的相关疗法。

本研究根据脓肿发生发展特点将急性乳腺炎乳房脓肿分成3个时期并施以不同的治法:急性期,多可见皮肤明显红肿热痛,予以消痈乳腺膏清热解毒;成脓期,皮肤可触及波动感,予以B超定位下局部穿刺抽液;愈合期,皮肤上遗留治疗所致的硬结,予隔姜灸消除硬结。三法联合,即各自对症又自成系统。

《外科正宗》《丹台玉案》《医宗金鉴》等我国古代中医外科书籍中,均有外用膏药治疗乳痈记载。而目前临床上多用如意金黄膏、三黄膏等清热解毒、消肿散结膏药治疗急性乳腺炎[10-11]。笔者改进以上外用中药剂型制成消痈散结膏,在清热消肿基础上,加强辛凉透表。其中天然冰片辛凉、解表、利窍;大黄、黄柏清热解毒、逐瘀燥湿;姜黄、天花粉能祛瘀、消肿、止痛;青黛粉清热凉血;厚朴、陈皮、苍术、天南星、白芷行气燥湿、散结消肿止痛。诸药合用,共奏清热解毒透表、散瘀消肿之功。应用消痈散结膏治疗乳痈使热毒得解,瘀血得散,湿毒得化,红肿热痛自除。在急性期,使用此膏外敷,消除局部急性症状。故使用中药外敷的治疗组 (第1、3组)乳房局部红肿热痛消失时间和抗菌药物使用时间,明显短于不使用中药外敷的治疗组(第2、4组)。

另外,王绪洪在《仙方外科集验方》中阐述“乳汁为气血所化,性本清寒,又加凉药,则肿硬者难溃脓”[12],表明急性乳腺炎患者经过抗菌药物及中药等性味寒凉的药物治疗,肿块可能难以消散难以溃脓,即“寒性僵块”[13]。故治疗积乳肿块不可一味寒凉清热解毒,可适当辅以温阳法。楼丽华提出温通法治疗积乳肿块[14],治法以阳和汤为主进行加减,达到温阳补血,散寒通滞的功效。本研究参考楼氏思路,将温通法的治疗原则应用于中药外治法,应用隔姜灸治疗此类乳房肿块。此法历史悠久,早在宋金时期朱丹溪《格致余论》中便有记载,“与艾火两三柱灸于肿块之上,其效尤捷”[15]。 明代《外科正宗》中称“灸乳肿”为妙方,可见疗效较佳[16]。而从中医理论分析,艾灸,具有温经散寒行气通络的作用,生姜具有辛温发散之效[17],隔姜灸可以散寒发表,温通经络[18]。愈合期使用隔姜灸消除乳房硬结,故使用隔姜灸的治疗组(第1、2组)乳房硬结消散时间明显短于不使用隔姜灸的治疗组(第3、4组)。

总而言之,消痈乳腺膏缩短急性期时间,隔姜灸可缩短愈合期时间,故消痈散结膏外敷联合穿刺后隔姜灸(第1组)治疗总时间最短。

在患者舒适度方面,成脓期穿刺治疗相对于切开排脓术,创口较小,痛苦较小,患者可避免每日腔隙内换药的痛苦,而中药外敷和隔姜灸的治疗近乎无痛。因第1、2、3、4组接受穿刺治疗,其疼痛评分相似,且明显小于切开第5组。

因消痈散结膏外敷联合穿刺后隔姜灸(第1组)治疗时间最短,抗菌药物使用时间少,患者痛苦较少,因而治疗过程母乳喂养干预较少,故回乳率最低。而其他使用中医外治法的治疗组(第2、3组),考虑治疗时间较西医治疗组(第4组)短,故回乳率较西医治疗组低。同时,各组因治疗时间较长,抗菌药物、麻醉药品等使用较多,部分患者顾虑降低母乳质量,自行回乳断奶。

综上所述,消痈散结膏外敷联合穿刺后隔姜灸(第1组)局部红肿热痛症状消失时间、乳房硬结消散时间、治疗总时间、抗菌药物使用时间均最短,疗效最好,患者痛苦最少,回乳率最低,在临床上疗效较为满意,优于其他治疗组,可在一定程度上代替或补充外科手术治疗该病。

从上可见,消痈散结膏外敷结合隔姜灸治疗急性乳腺脓肿可明显提高疗效,缩短疗程,迅速改善症状,减轻痛苦,减少手术治疗的相关不良反应,继承了中医外治法“简、便、验、廉”等特点,临床中具有广阔的应用前景。