《内经》毛刺法治疗颈型颈椎病对照观察*

李子腾,刘 佳,温玉洁,齐惜春,刘露露,王飞雪,郑 君

(山东中医药大学,山东 济南 250014)

颈型颈椎病临床常见,约占各类颈椎病的2/5[1],发病多为青壮年[2],且不断呈现年轻化趋势。近年来,笔者的导师为治疗颈型颈椎病,深研经典,创造性的将“毛刺法”与“半刺法”相结合,创制了独具特色的“《内经》毛刺法”,突出其“如拔毛状”的操作特点,并将其用于临床,现报告如下。

1 临床资料

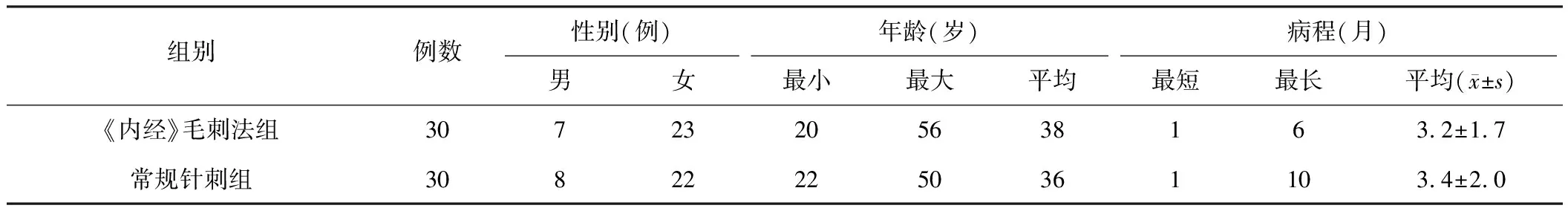

1.1 一般资料

选取2017年11月至2018年6月山东中医药大学附属医院针灸科门诊颈型颈椎病患者60例为研究对象,运用随机数字表法将患者均分为《内经》毛刺法组(30例)、常规针刺组(30例)。《内经》毛刺法组男7例、女23例,平均38岁,平均病程(3.2±1.7)月;常规针刺组患者男8例、女22例,平均36岁,平均病程(3.4±2.0)月。两组一般资料无显著差异(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准

根据《中药新药临床研究指导原则》(2002版)[3]相关诊断标准:①头、颈、肩等异常感觉,伴压痛点;②颈椎DR示:颈椎基本正常或曲度改变、不稳或形成骨赘。

1.3 纳入标准

①符合诊断标准;②未进行其他治疗;③年龄18~60岁。

1.4 排除标准

①伴有严重的器质性、精神性等疾病;②妊娠期、哺乳及准备孕育的妇女,过敏、局部皮损、皮肤病者。

1.5 剔除标准

①拒绝遵守医嘱或同时采用其他治疗者;②病患治疗中发生严重不良反应、并发症,不宜继续治疗、中途停止者;③由于拒针畏针等而拒绝针灸治疗者。

2 治疗方法

2.1 《内经》毛刺法组

取穴:颈项部肌肉痉挛、条索状物及压痛点等阳性反应点。操作:患者坐或俯卧位,常规消毒后,毫针浅刺颈项部1~2 mm,以皮肤挂针不掉落为度。拇指向前,食指向后单向捻针得气,针下有沉紧感。提捏针柄向外做小幅度的提拉,使皮肤随针尖提起,“如拔毛状”,反复3~5次后,快速出针,以不出血为度。多针浅刺,以点带面,至局部皮肤潮红。

2.2 常规针刺组

根据《针灸治疗学》[4]中颈椎病的取穴与行针手法。取穴:颈夹脊穴、天柱、阿是穴、后溪、申脉及悬钟;操作:患者坐或俯卧位,常规消毒后,根据患者肌肉厚薄程度,常规针刺5~10 mm,得气后行毫针泻法[5](反复捻转、拇指向后食指向前为主,捻转角度大,频率快,用力重,刺激时间长)。

两组每日1次,一疗程5次,共2个疗程。治疗后嘱患者防止颈部受寒,端正坐姿、卧姿,形成用颈的良好习惯,减少伏案低头;放松颈部肌群,恢复颈椎生理曲度。

3 疗效观察

3.1 观察指标

3.1.1 疼痛视觉模拟法(VAS)评分 方法:让患者根据自我感觉在0(无痛)至10(剧痛)直线上指出相应位置进行评分[6]。评分越高,疼痛越重。两组分别在治疗前、首次治疗及治疗结束后进行评分。

3.1.2 颈椎功能障碍指数(DNI) 方法:NDI有10个问题,每题为0~5分,受试者应如实填写[7]。评分越高,障碍越重。两组均于治疗前后进行DNI评分。

3.2 疗效评定标准

根据《中医病证诊断疗效标准》[8]评价疗效。痊愈:评分下降≥90%;显效:评分下降70~90%;有效:评分下降30~69%;无效:评分下降<30%。

3.3 统计学处理

3.4 治疗结果

3.4.1 两组患者VAS评分比较 两组VAS评分在治疗前无显著差异(P>0.05),首次治疗后、疗程结束VAS评分与同组治疗前比较有显著差异(均P<0.01)。两组间首次治疗后VAS评分比较,差异有统计学意义(P<0.01);两组间疗程结束后VAS评分,差异无统计学意义(P>0.05)。表明《内经》毛刺法与常规针刺对颈型颈椎病均具有较好的止痛效果,但《内经》毛刺法即时止痛效果优于常规针刺。见表2。

表2 两组患者VAS评分比较分)

注:与治疗前比较,*P<0.01;与常规针刺组比较,○P<0.01。

3.4.2 两组患者颈椎功能障碍指数(DNI)比较 两组治疗前DNI评分无显著差异(P>0.05),治疗后DNI评分与同组治疗前比较有显著差异(均P<0.01),两组治疗后DNI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。表明疗程结束后,两组对于颈椎功能障碍指数(DNI)改善相当。见表3。

表3 两组患者颈椎功能障碍指数(DNI)比较%)

注:与治疗前比较,*P<0.01。

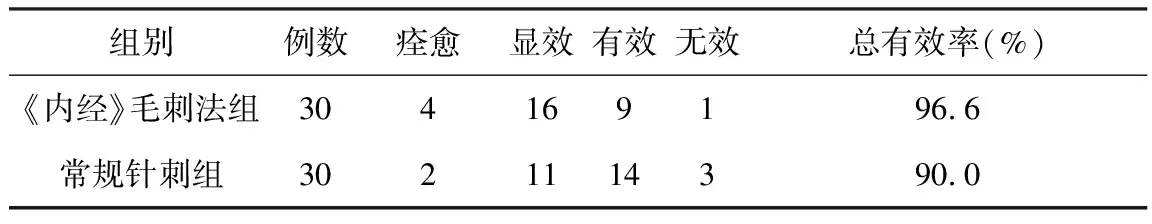

3.4.3 两组患者治疗前后临床疗效比较 《内经》毛刺法组总有效率96.6%,常规针刺组90.0%,两组总有效率经卡方检验,P>0.05,表明疗程结束后,《内经》毛刺法与常规针刺对颈型颈椎病的临床疗效相当。见表4。

表4 两组患者治疗前后临床疗效比较 例

4 讨论

颈型颈椎病属于中医学中“颈项痛”“痹症”的范畴,主要与长期伏案久坐、跌扑损伤、外邪侵袭或年迈体虚、肝肾不足等有关[4]。内外因共同作用于颈项部,致使局部营卫不调、气血不畅、风寒湿邪趁虚而入致经脉痹阻,“不通则痛”。在治疗上,传统医学多采用针刺、小针刀、锋钩针或火针等治疗方法[9],但是穴位作为“神气之所游行出入”的地方,是一个升降浮沉的动态过程[10],不能局限于机械的按时取穴[11],也不能局限于西医解剖的“皮肉筋骨也”,此病的治疗应重视调“气”的作用。《灵枢·本藏》曰:“卫气者,所以温分肉、充肌肤、肥腠理、司开阖者也”,“卫气充则分肉解利”,《针灸大成》曰:“百病所起,皆始于荣卫,然后淫于皮肉筋脉。是以刺法中但举荣卫,盖取荣卫逆顺,则皮骨肉筋之治在其中矣”。虽然颈型颈椎病病变范围涉及皮、肉、筋、骨,但是“刺法中但举荣卫”,运用手法轻微的《内经》毛刺法浅刺皮肤,以期“无针伤肉”,重在活动腠理、拨动气血、调和营卫、疏通经络,最终驱邪外出,达到通则不痛的目的。毛刺,属于“九刺”范畴,见于《灵枢·官针》,“毛刺者,刺浮痹于皮肤也”,指出治疗皮肤浅表部位的痹症时,可用毛刺法。研究者文献研究发现,在《灵枢·官针》中毛刺操作上与“五刺”中“半刺”相似,“半刺者,浅内而急发针,无针伤肉,如拔毛状,以取皮气,此肺之应也”。从文中看,五刺应五脏,其中半刺应肺,并且操作手法明确,而肺主气,主皮毛,毛刺用来治疗病位在皮的浮痹,但是又缺乏具体操作。两种刺法通过“半刺-肺-皮毛-毛刺”相互联系,应是异名同谓,故将其结合、整理、研究,创制了“《内经》毛刺法”的操作。在具体操作时,先寻摸局部肌肉痉挛、条索状物及压痛点等阳性反应点,“以痛为腧”,继而针刺深度在1~2分,稍微单向捻转,得气后快速带动大片皮肤肌肉向上提拉抖动,“如拔毛状”,然后放松,在一提一松之间,通络散结、活血祛瘀,以解除痉挛、消肿除胀、减轻疼痛,改善临床症状与体征,降低颈椎障碍,使受压迫、黏连、条索、不通的组织恢复原状。并且半刺的“半”,颜师古注《汉书·李陵传》曰:“半曰判。判,大片也”,即“半”意为“大片”,是对操作中“如拔毛状”进行提拉时牵动大片皮肤、肌肉的形象写照。

现代医学认为,颈部软组织急性或慢性损伤、椎间盘退行性变、椎体或小关节错位是本病的基础。受寒、睡眠姿势使颈部肌肉、韧带、神经过度牵张或压迫而发病。最长受损的肌肉是胸锁乳突肌、斜方肌和斜角肌,最常受累的神经是支配胸锁乳突肌和斜方肌的副神经[12]。针对这些受损组织,操作上提捏针柄向外做小幅度的提拉,使皮肤肌肉随针尖提起,“如拔毛状”,针刺深度没有达到肌肉深层而带动皮肤、肌肉、韧带、深浅筋膜进行抖动松解,使局部肌肤潮红,可有效消除颈项部肌肉挛缩,扩张局部微循环,改善颈椎局部组织血供,使炎症、渗出及水肿加快代谢[13]。并且,相关支配颈项部的神经穿行于各肌肉之间最终分布于皮肤表面,通过针刺直接刺激神经末梢,即可通过神经的传导作用将针刺效果传入在内的肌肉与筋膜[14],不需将针深刺到肌层,也不需要大刺激量的针刺手法。在临床上,笔者观察到,对于某些颈项部肌肉僵硬疼痛特别明显的患者,进行局部深刺、大刺激量的泻法反而会加重疼痛和不适,使肌肉更加紧张和痉挛。

本研究显示,《内经》毛刺法和常规针刺对颈型颈椎病均有较好的治疗作用,两组有效率分别为96.6%、90.0%,且均能降低患者VAS、DNI评分,也就提示两种治疗方法都可以缓解颈项部疼痛,改善患者颈椎功能,两组疗效比较无显著性差异(P>0.05)。但是,通过对两组患者首次治疗后即时止痛效果比较,结果显示《内经》毛刺法即时止痛疗效明显高于常规针刺治疗,表明《内经》毛刺法止痛效果显著。

综上所述,《内经》毛刺法治疗颈型颈椎病与常规针刺疗效相当,但即时止痛效果好,并且具有治疗次数少、缓解疼痛快、操作手法舒适无痛、患者易于接受等优势,值得临床进一步推广。