家庭环境对老年人生活质量的影响:老化态度的中介作用 *

武剑倩 钞秋玲 陈 媛

(西安交通大学公共政策与管理学院,西安 710049)

1 问题提出

生活质量是指不同文化和价值体系中,个体对自我目标、期望和标准以及所关心的事情有关的生活状况的评价与体验,是老年人健康长寿的重要预测指标。在人口快速老龄化背景下,如何提高与维护老年人的生活质量已经成为一个重要的社会问题。为保证对老年人生活状况的优先注意,联合国通过了老年人五项原则:独立、参与、照顾、自我充实和尊严。在此基础上,深入研究老年人生活质量的影响因素及其作用机制,是实现积极老龄化的客观需要。

1.1 家庭环境对生活质量的影响

家庭养老是我国目前以及未来主要的养老方式,许多研究表明,家庭是影响老年人生活质量的重要环境因素。Shor, Roelfs和Yogev(2013)关于家庭关系的元分析发现,家庭是老年人最重要的非正式支持,家庭支持度越高,老年人的身体健康状况越好,死亡风险降低11%。Park, Unützer,和Grembowski(2014)的研究表明,家庭亲密度能够显著降低老年人患抑郁症的风险,提高心理健康水平。Low和Molzahn (2007)研究了老年人生活质量及其影响因素发现,良好的家庭环境能为老年人提供更多参与社会活动的机会,老年人生活意义越丰富,生活质量就越高。而气氛紧张甚至恶劣的家庭环境能够明显降低老年人的生活质量,导致消极情绪和心理疾病,增加老年人自杀风险(Chokkanathan & Mohanty, 2017; 程龙慧, 陈辉, 郑名烺, 2013)。因此,良好的家庭环境能够保护老年人身心健康,对老年人的生活质量产生积极作用。

1.2 老化态度的中介作用

目前,已有研究较多探讨家庭环境对老年人生活质量的影响,而其中的中介机制研究少有涉及。依据人与情境交互作用理论,个体的功能及其发展过程是个体心理因素与环境因素连续共同作用的结果(Magnusson & Stattin, 1998)。老化态度作为老年人的个体心理因素,可能在家庭环境影响生活质量的过程中有具有重要作用。老化态度是老年人对于自我和老年群体变老过程及年老的体验和评价(唐丹, 燕磊, 王大华, 2014)。一些研究表明,老化态度会作用于老年人的行为、认知和社会功能,对老年人的生活质量产生长远影响。Levy, Slade, Kunkel和Kasl(2002)的研究显示,持积极老化态度的老年人能够保持健康的行为习惯,自理能力更强,比持消极老化态度的老年人长寿7.5年。Robertson, King-Kallimanis和Kenny(2015)的研究发现,持有积极老化态度的老年人,在语言流畅任务和自评记忆任务上的成绩,都要显著高于持消极老化态度的老年人,并且这种积极效应可延续长达两年。Long(2014)依据20个国家不同年龄段老年人的调查数据发现,老化态度与社会参与存在较高的正相关,老化态度越积极,老年人对自己社会关系变化的接纳程度就越高,在社会活动和交往中更具有主动性。

老化态度包括生理变化、心理获得和心理社会丧失三个方面。首先,老化态度中的生理变化可能在家庭环境与生活质量之间起中介作用。家庭环境是人们老化信息和观念的重要来源,家庭成员对老年人的态度和评价能够影响老年人的自我评价和行为(Sriram, Morgan, Graham, Folta, &Seguin, 2018)。当家庭中给予老年人足够的照顾和支持,会促使老年人采取更健康的生活方式、提高生理健康水平。实验研究发现,增加家庭成员之间的情感联系,可以减弱消极老化态度对老年人认知功能造成的损伤(Abrams, Eller, & Bryant,2006; Abrams et al., 2008)。而老年人的身体健康状况和认知功能又是反应生活质量的多元指标,由此推测,家庭环境还可能通过生理变化间接影响生活质量。

其次,依据自我决定理论,人是需要通过外部社会因素的支持实现积极的自我整合、自我完善和不断学习的(Ferrand, Martinent, & Durmaz,2014)。对于老年人而言,具有支持性的家庭环境是满足基本心理需求、进一步自我整合和自我完善、成功适应老年生活的重要条件。家庭成员尊重老年人的生活经验和智慧,能够提高老年人的心理获得感,进一步提高生活质量(Wedgeworth,LaRocca, Chaplin,& Scogin, 2017; Ardelt, Gerlach, &Vaillant, 2018)。因此,家庭环境还可能通过心理获得影响老年人的生活质量,心理获得在其中起中介作用。

此外,家庭环境与老化态度中的心理社会丧失也存在一定关系。研究发现,家庭环境中亲密度越高,老年人越倾向于采取积极的应对方式,以缓冲衰老和丧失带来的抑郁、焦虑等消极情绪,从而保持较高的认知水平和社会参与度,提高生活质量(唐丹, 姜凯迪, 2015; 黄韧, 张清芳, 李丛, 2017; Holtfreter, Reisig, & Turanovic, 2017)。因此,家庭环境也可能通过影响心理社会丧失,进而影响生活质量,心理社会丧失在家庭环境与生活质量之间起中介作用。

综上,本研究以老年人为被试,重点关注老年人积极心理层面的生活质量,即老年人依据自己的主观感受,对于自己能否从心理上获得独立、尊重和照顾,并实现自我充实和社会参与的程度做出综合判断。因此,本研究首先依据联合国老年人原则编制了老年人生活质量问卷,其次分析家庭环境对老年人生活质量的影响及其内部作用机制。假设如下:(1)家庭环境对老年人的生活质量具有预测作用。(2)老化态度中的生理变化、心理获得、心理社会丧失在家庭环境影响生活质量的过程中起中介作用。

2 研究方法

2.1 被试

初次实测于2015年5月,在陕西省榆林市7个行政村随机抽取老年人为被试,共发放老年人生活质量问卷560份,回收有效问卷492份,有效率为87.9%。其中男性221名,女性271名,平均年龄73.77岁(SD=0.95)。在初次施测中选取150名老年人在4周后进行了重测,其中有效问卷132份。

正式施测于2015年7月在兰州、西安、榆林三个地区6乡镇18个行政村随机抽取老年人为被试,发放老年人生活质量问卷、老化态度问卷和家庭环境量表,发放问卷共820份,有效问卷700份,有效率为85.4%。其中男性333名,女性367名,平均年龄75.81岁(SD=0.97)。

2.2 测量

2.2.1 一般资料

用于收集被试的基本信息,本研究选取的社会人口学特征包括性别、年龄、受教育程度、婚姻状况、健康状况、子女数、居住方式等。

2.2.2 老化态度问卷

采用Laidlaw编制,黄一帆、王大华和刘永广(2010)修订的老化态度问卷(Attitudes to Aging Questionnaire, AAQ),包括“心理社会丧失”、“生理变化”、“心理获得”3个维度,共24个条目,采用5点计分,从1(完全不同意)到5(完全同意),得分越高说明老化态度越积极。本研究中三个维度的α系数分别为0.77,0.82,0.73。

2.2.3 家庭环境量表

采用Moss等人编制,费立鹏等人(1991)修订的家庭环境量表中文版(Family Environment Scale—Chinese Version, FES-CV)。在已有研究基础上,依据中国家庭的特点,选取了其中信度较好的四个维度:亲密度,矛盾性,文化性和娱乐性,共36个项目。本研究中四个维度的α系数分别为 0.78,0.66,0.68,0.73。

2.2.4 老年人生活质量问卷

参照联合国老年人原则,自主编制了老年人生活质量问卷。共32个条目,5个维度:独立、参与、照顾、自我充实和尊严,采用1(完全不符合)到5(完全符合)的计分,得分越高表示生活质量越高。项目分析:对32个问卷项目进行高低分组独立样本差异显著性t检验。结果表明,问卷的32个项目均达到显著性水平(p<0.05)。各项目与总分之间的相关系数在0.30-0.74之间。验证性因素分析拟合指标如下:χ2/df=1.98,TLI=0.90,IFI=0.93,CFI=0.93,SRMR=0.05,RMSEA=0.06,本研究中总问卷的α系数为0.93,间隔四周的重测信度为0.73。四个分问卷的α系数分别为的独立(0.69)、参与(0.86)、照顾(0.79)、自我充实(0.87)、尊严(0.80)。老年人生活质量问卷的信度和效度基本达到心理测量学标准。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差检验

为控制共同方法偏差,本研究采取了程序控制和统计控制两种方法(周浩, 龙立荣, 2004)。程序控制:抽取了不同省市的被试,在不同的地方接受测试。在实测过程中尽可能改变问卷呈现顺序、匿名填写问卷,由多个主试同时参与,采用个别施测和集体施测结合的方式。统计控制:采用Harman单因子检验进行统计控制,对老年人生活质量问卷、老化态度问卷和家庭环境量表三个问卷的所有项目进行未旋转的主成分因素分析。结果显示,共有33个因子的特征值大于1,并且第一个因子解释的变异量只有12.99%,远小于40%的临界值。因此,本研究不存在明显的共同方法偏差。

3.2 各变量描述统计及相关关系

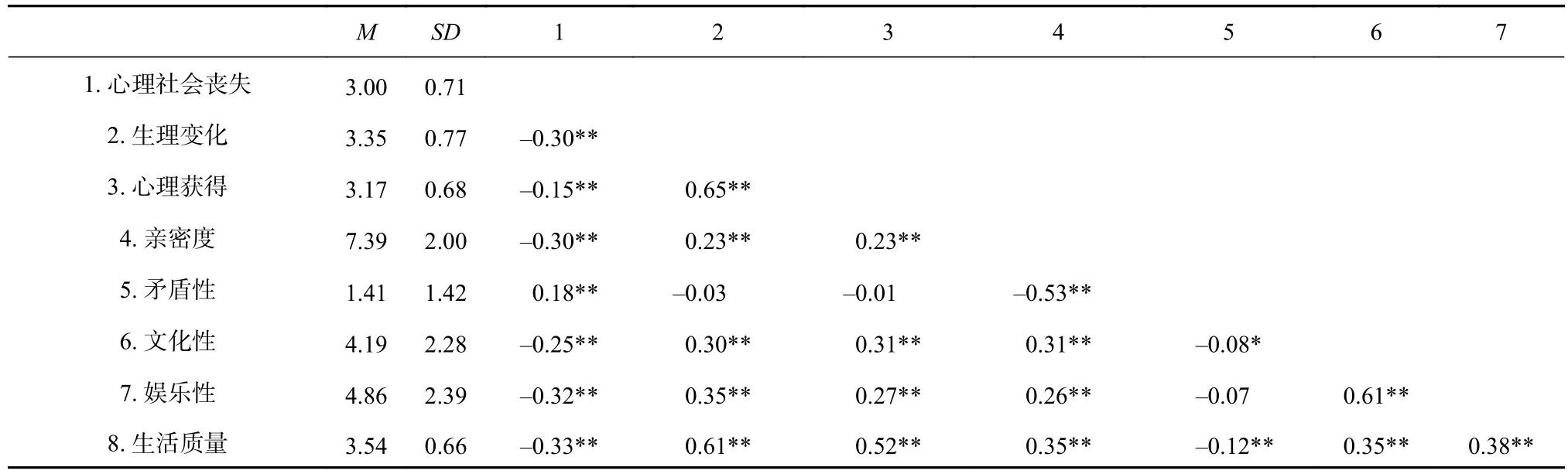

老化态度、家庭环境和生活质量之间的相关系数和平均数、标准差见表1。

表 1 各变量的平均数、标准差和相关系数

老化态度中的社会心理丧失与家庭环境中的矛盾性呈正相关,与家庭环境中的亲密度、文化性、娱乐性和生活质量均呈现负相关。老化态度中的生理变化和心理获得与家庭环境中的矛盾性相关不显著,与家庭环境中的亲密度、文化性、娱乐性和生活质量呈正相关。

3.3 家庭环境与生活质量之间的关系:老化态度的中介作用

根据温忠麟和叶宝娟(2014)介绍的中介效应方法,采用Mplus 7.0完成数据分析,采用偏差矫正的百分位Bootstrap法计算中介效应,抽样数为1000,置信区间为95%。在控制了年龄、受教育程度、婚姻状况、健康状况、居住方式等人口学变量的情况下,构建了以家庭环境的四个维度(亲密度、娱乐性、文化性、矛盾性)作为自变量,老化态度的三个维度(心理获得、生理变化、心理社会丧失)为中介变量,生活质量为因变量的全路径模型。删去不显著的路径,修正后的模型1拟合结果为χ2/df=4.72,TLI=0.93,CFI=0.98,SRMR=0.04,RMSEA=0.08。

路径系数显示(见图1,仅展现显著路径系数),家庭环境中的亲密度和娱乐性正向预测生活质量(β=0.15, p<0.01; β=0.12, p<0.01)和老化态度中的生理变化(β=0.13, p<0.01; β=0.24,p<0.01)、心理获得(β=0.18, p<0.01; β=0.11,p<0.01)。家庭环境中的亲密度和娱乐性负向预测老化态度中的心理社会丧失(β=-0.23, p<0.01;β=-0.26, p<0.01)。家庭环境中的文化性和矛盾性对生活质量的预测无统计学意义,不满足中介效应的基本前提。老化态度中的社会心理丧失负向预测生活质量(β=-0.09, p<0.01),老化态度中的生理变化和心理获得正向预测生活质量(β=0.38,p<0.01; β=0.19, p<0.01)。

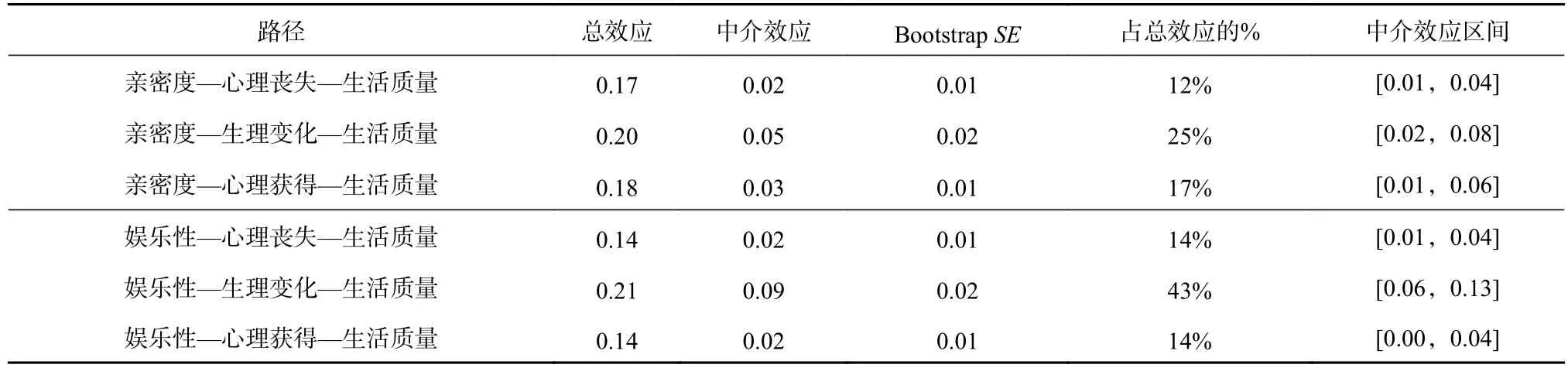

中介效应的分析结果表明:家庭环境中的亲密性和娱乐性还通过老化态度的三条路径影响老年人生活质量:通过生理变化的中介作用;通过心理获得的中介作用;通过心理社会丧失的中介作用,中介效应值为0.23。具体路径如表2所示,所有路径的间接效应的95%的置信区间均不包含0,说明中介效应显著。模型中,家庭环境对老化态度的解释率(R2)为生理变化0.14,心理获得0.12,心理社会丧失0.15,家庭环境和老化态度的三个维度对生活质量的解释率为0.45。说明家庭环境和老化态度两个因素相结合能在一定程度上解释老年人在生活质量上的差异。

表 2 家庭环境、老化态度和生活质量之间的效应分解与中介效应区间估计

4 讨论

本研究发现,家庭环境中亲密度和娱乐性直接正向影响生活质量,这与以往研究结果一致(Rojo-Pérez, Fernández-Mayoralas, Rodríguez-Rodríguez, & Rojo-Abuín, 2007)。这表明,家庭成员之间保持密切联系,经常共同参与文化娱乐活动,能为老年人提供足够的情感支持,获得归属感和自我价值感,提高老年人的生活质量(da Silva Falcão, Teodoro & Bucher-Maluschke, 2016)。而在模型中,家庭环境中的文化性和矛盾性对生活质量的预测无统计学意义。这是因为,本次调查主要在乡镇和农村取样,其中56%的老年人受教育水平在初中及以下,且有部分为空巢老人,他们对继续提高文化知识的需求较小。家庭环境中的矛盾性对老年人生活质量的影响同样较小,这与中国传统的孝道文化和本次调查地区的农村养老保险覆盖率较高有关。(杜鹏, 曲嘉瑶, 2013)。

中介效应分析结果表明,家庭环境中的亲密性和娱乐性还通过老化态度的三条路径影响老年人生活质量:通过生理变化的中介作用; 通过心理获得的中介作用;通过心理社会丧失的中介作用。其中,生理变化的中介效应量最大,其次是心理获得和社会心理丧失,这与以往研究结果一致(Low, Molzahn, & Schopflocher, 2013)。这说明,老年人对自我身体状况的感知更容易受到家庭环境的作用,进而影响生活质量。Low等人(2013)的研究发现,仅仅是身体健康恶化这一项就能在很大程度上降低老年人的生活质量。随着老化,老年人健康状况越差,自理能力越低,就越依赖于家庭。良好的家庭环境,能够为老年人的社会活动提供足够的支持,提高老年人参与体育锻炼和社会活动的自我效能感,从而减缓机能衰退,于其身心健康都有积极作用(唐丹等, 2014)。

家庭环境还能够通过心理获得影响生活质量。老年人积极参与家庭活动、提供有建设性的帮助是体现生活经验和智慧、实现自我价值的过程,能从中持续获得来自环境和重要他人的正向反馈,提高心理获得感,生活意义丰富,因而生活质量也高(Cleveland, Hanscom, & Huebner,2016)。在老化态度的三个维度中,心理社会丧失对生活质量的影响较小。这是因为,良好的家庭环境能够让老年人从心理上感受到被尊重和照顾,感到自己并没有因为变老而失去原有的地位和尊严,强化他们的归属感和自我认同感,从而削弱了心理社会丧失感对生活质量的消极影响(Trigg, Watts, Jones, Tod, & Elliman, 2012)。

局限性与未来研究方向:本研究取样主要为农村居家养老的老年人,对城市老年人关注较少,未来研究可以扩大抽样范围;研究结果中文化性和矛盾性的相关系数较小、模型中部分路径的效应较小但是仍然具有统计学意义,说明可能还存在其他直接或间接因素,未来研究可以使用实验设计或纵向设计进一步探究变量间的因果关系。

5 结论

本研究得出以下结论:(1)家庭环境中的亲密性和娱乐性直接影响老年人的生活质量。(2)家庭环境中的亲密性和娱乐性还通过老化态度的三条路径影响老年人生活质量:通过生理变化的中介作用;通过心理获得的中介作用;通过心理社会丧失的中介作用。