政企合谋、资源丰裕度与“资源诅咒”

——来自中国41个资源型城市的经验证据

王柏杰,刘 漂

(西北工业大学人文与经法学院,陕西西安710072)

一、引言

资源开发是提高国民收入和降低贫困率的重要渠道,但是其也可能会给经济发展带来负担。很多资源丰富的国家在经济上陷入了“资源诅咒”,如巴西、尼日利亚、委内瑞拉等。国内很多自然资源丰富的省份的经济增速明显下滑。2017年,内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江的GDP增速分别为4.0%、4.2%、5.3%、6.4%,在各省的GDP增速排名中较为靠后,且均低于全国平均水平。

由于资源型地区的资源产权不明晰,因此政府在资源产权的实际操作中占有绝对主导地位,使得资源的开采、资源产品的生产和分配都需要在政府机构的审批和监管下进行。企业为了获得开采、经营资源的权利,会主动寻求与政府建立关联,而这种政企合谋现象容易滋生腐败,也会导致矿难频发和环境污染等一系列问题,严重阻碍了资源型地区的经济发展。

为何资源丰富的省份会存在“资源诅咒”现象?政企关联甚至“合谋”是否会导致“资源诅咒”的出现?对此,现有文献少有涉及,因此本文尝试用政企合谋框架来分析“资源诅咒”的形成原因与作用机制,具有一定的理论意义与现实意义。

与已有研究相比,本文的创新之处在于用政企合谋框架分析“资源诅咒”的产生原因,并提供经验证据。本文研究证实了资源型地区确实存在“资源诅咒”现象,并且资源型地区政府与资源型产业企业的合谋是导致该地区出现“资源诅咒”的一个重要原因。

二、文献综述与理论假设

Auty 和 Warhurst(1993)[1]指出,“资源诅咒”(Resource Curse)是指丰富的自然资源并不是经济发展的必要条件,相反还会成为一种束缚。一些拥有大量自然资源的国家,往往会陷入过分依赖资源出口、经济结构单一、产业结构难以转型的困境。之后,学者们基于这一理论假说进行了研究,其中最具有代表性的是Sachs和Warner(1995)[2]的研究。他们用95个国家1970—1989年的截面数据进行了回归分析,检验了“资源诅咒”假说,结果发现丰富的自然资源抑制了经济增长,即“资源诅咒”命题成立。Gylfason(2001)[3]和 Collier(2008)的研究结果同样证实了“资源诅咒”效应在国家层面的存在。Eghosa和 Osaghae(2015)[4]研究了尼日利亚的“石油共和国”(尼日尔三角洲),结果证明丰富的石油资源并没有使该地区比其他地区更发达。Ansari(2016)[5]的研究证实,也门在统一后面临着严重的石油诅咒。Papyrakis和Gerlagh(2007)[6]将对“资源诅咒”的研究进一步扩展到一国的内部,发现丰富的自然资源是导致阿拉斯加州和路易斯安那州经济增长缓慢的最主要原因,证实了“资源诅咒”效应在美国州际层面的存在。James和David(2011)[7]的研究结果表明,即使是在控制了美国各州的特定效应、社会人口统计差异、初始收入和空间相关性之后,依赖资源的县也表现出更加贫乏的经济增长。

国内学者对“资源诅咒”的研究也较多。徐康宁和邵军(2006)[8]的研究结果表明,在控制其他影响经济发展的因素后,自然资源丰裕度与经济增长显著负相关,说明“资源诅咒”命题在中国也成立。徐康宁和王剑(2006)[9]、赵康杰和景普秋(2014)[10]、马宇和程道金(2017)[11]、何雄浪和姜泽林(2017)[12]均使用省际面板数据检验了“资源诅咒”假说,认为“资源诅咒”效应在中国省际层面是存在的。余鑫等(2015)[13]的研究证明了中国中部地区也存在“资源诅咒”效应,且主要是因为制度弱化效应。赵领娣等(2016)[14]研究发现,中国资源型城市普遍存在“资源诅咒”效应。

政企合谋是指政府和企业为了自身利益所形成的一种“互惠”联系。中国的财政分权和以GDP为核心的官员晋升机制为政企合谋提供了制度机会。政企合谋的广泛存在解释了中国经济增长过程中出现的大量负面现象,如高频率的矿难(聂辉华、蒋敏杰,2011;孙小素,2008;曹飞,2008)[15-17]、土地违法(张莉等,2011)[18]、高房价(聂辉华、李翘楚,2013;邓永亮,2010;李勇刚等,2016)[19-21]、环境污染(张俊、钟春平,2014;李子豪、刘辉煌,2013)[22-23]等。另外,王永明和宋艳伟(2010)[24]发现地方政企合谋是地方政府间接干预金融资源配置的一个重要途径。范子英和田彬彬(2016)[25]研究认为,本地晋升的国税局局长存在的政企合谋行为更为严重,政企合谋逃税效应显著存在。唐志军和庞景景(2017)[26]研究发现,政企合谋是导致我国出现体制性产能过剩的最主要原因。

根据政企合谋分析框架,中央政府、地方政府和企业之间存在一个契约。在这个契约中,中央政府作为委托人委托企业发展地方经济,但由于信息不对称的存在,使得中央政府只能够看到地区经济发展的结果(GDP),并不能了解地方企业所选择的具体生产方式,这就需要地方政府充当监督者的角色,监督地方经济的发展。中国特有的制度环境又使得地方政府为了自身利益而不能够很好地发挥监督者的作用,且地方政府和中央政府之间同样存在着信息不对称现象,这就导致地方政府很容易与辖区内的企业形成“合谋”关系。这种政企合谋会给地方经济发展带来一系列的负面影响,不利于地方经济的发展。那么,资源型城市所存在的“资源诅咒”现象是否也是由政企合谋导致的呢?对此,目前还鲜有人研究。Bulte和Damania(2011)用寻租公司与腐败政府互动的游说博弈解释了“资源诅咒”假说,发现政治竞争的存在或缺失以及政治转型的潜在成本已经成为引发“资源诅咒”的关键因素。Bjorvatn 等(2013)[27]研究了伊朗的政治竞争与资源诅咒之间的关系,发现当权力分配相对比较平衡时,租金的增加可能会导致收入急剧减少。张天舒(2013)[28]发现,当地区资源越丰富时,对知识产权的保护就越弱,企业的寻租行为也更为盛行,地方保护主义也会加重,这种因资源富裕而引起的制度弱化降低了地区的经济增长率。陈艳莹等(2012)[29]研究发现,丰富的自然资源能够提高企业家寻租的预期收益,从而使得企业家才能更多转向非生产性的寻租部门,最终导致经济增长率下降,产生“资源诅咒”。由以上研究结果可得,丰富的资源禀赋更容易导致企业产生寻租行为。企业通过寻租与政府建立联系以获得自然资源的产权,而这种寻租行为恰恰阻碍了经济的增长。基于分析,本文提出了假设1和2。

H1:在资源型城市,自然资源丰裕度与经济增长负相关,即存在“资源诅咒”现象。

H2:资源型城市存在政企合谋的可能性越大,“资源诅咒”现象就越严重。

三、研究设计

(一)研究样本与数据来源

根据《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020)》中的262个资源型地区,本文将黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、陕西、山西7个省份的41个资源型城市作为研究对象。本文的地级市经济发展相关数据来自于国研网和中经网数据库;资源丰裕度数据来源于iFinD数据库;政企关联变量数据来源于国泰安数据库,并经过手动整理得到。

(二)变量设置与指标选取

1.因变量。现有文献对一国或地区的经济发展水平的度量指标有:GDP总量、GDP增长率、人均GDP以及人均GDP增长率等。由于各地级市在人口规模、地域面积等总体状态上存在差异,因此本文选用地区人均GDP来衡量地区经济发展水平。如果资源丰裕度与人均GDP呈显著负相关关系,则说明存在“资源诅咒”效应,反之则不存在。

2.自变量

(1)资源丰裕度。目前文献对资源丰裕度的度量多选取与GDP高度相关的经济变量的相对值,如初级产品出口额占GDP总额的比重(Sachs and Warner,1995)、能源工业产值占工业总产值的比重(邵帅、齐中英,2008)等,这使得一个地区的GDP增长越快就越倾向于被“度量”为资源相对贫乏。为了避免资源丰裕度被错估,本文采用采掘业从业人数占当地人口数的比例来衡量。

(2)政企合谋。政企合谋属于比较隐匿的行为,因此很难找到直接的证据对其加以度量。现有文献多使用地方官员的个人特征来度量政企合谋存在的可能性。如Persson和Zhuravskaya(2012)所选取的指标是地方官员是否由本地晋升,他们认为由本地晋升的官员为了能够晋升更有可能与本地企业建立互惠关系。聂辉华和蒋敏杰(2011)则选用地方官员是否为本地人来度量,如果地方官员是本地人,其在心理上会和本地企业有着天然的亲密关系,从而更容易形成合谋。由于本文分析的主要样本是41个资源型城市,而按照地级市党政领导应回避成长地的规定,本地籍贯的市长占比非常小,因此本文选用政府官员是否由本地晋升作为度量政企合谋的指标,如果是本地晋升则记为1,否则为0。

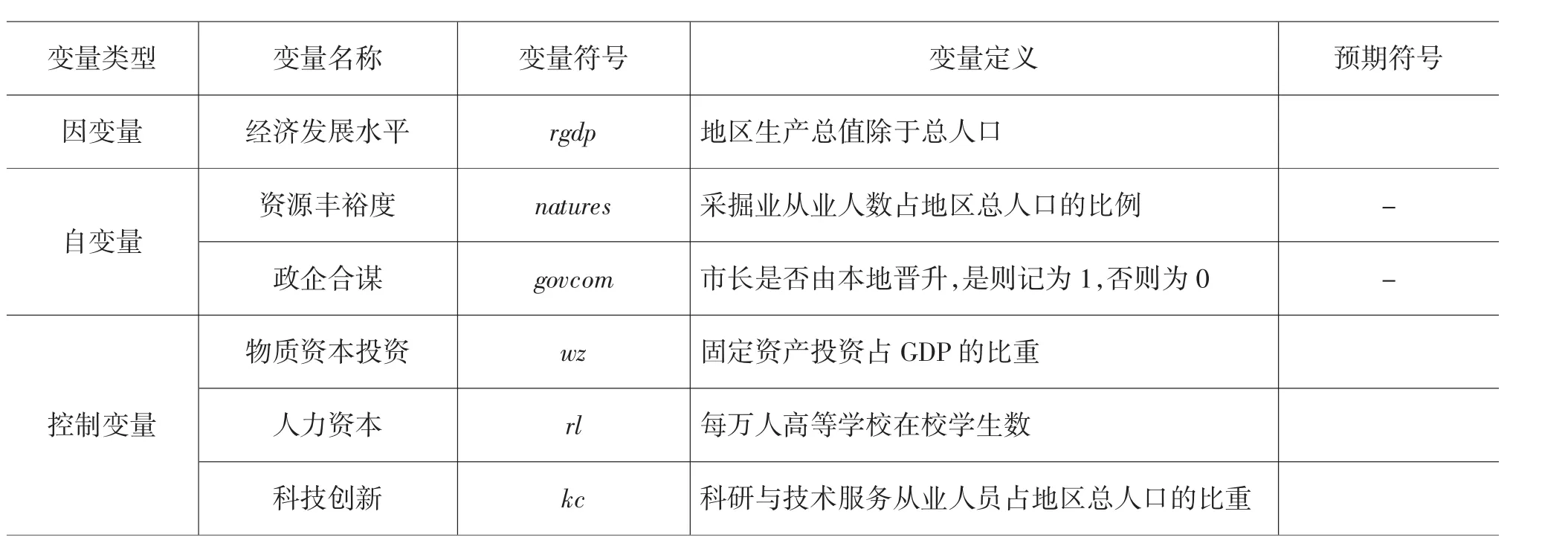

3.控制变量。依据经济发展的相关理论,本文选取物质资本投资、人力资本、科技创新等影响地区长期经济发展的因素作为控制变量。借鉴邵帅和齐中英(2008)的做法,本文采用固定资产投资占GDP的比重来度量物质资本投资,记为wz;人力资本用每万人高等学校在校学生数度量,记为rl;科技创新用科研与技术服务从业人员占地区总人口的比重来度量,记为kc。本文的变量定义见表1。

表1 变量定义

(三)初步统计

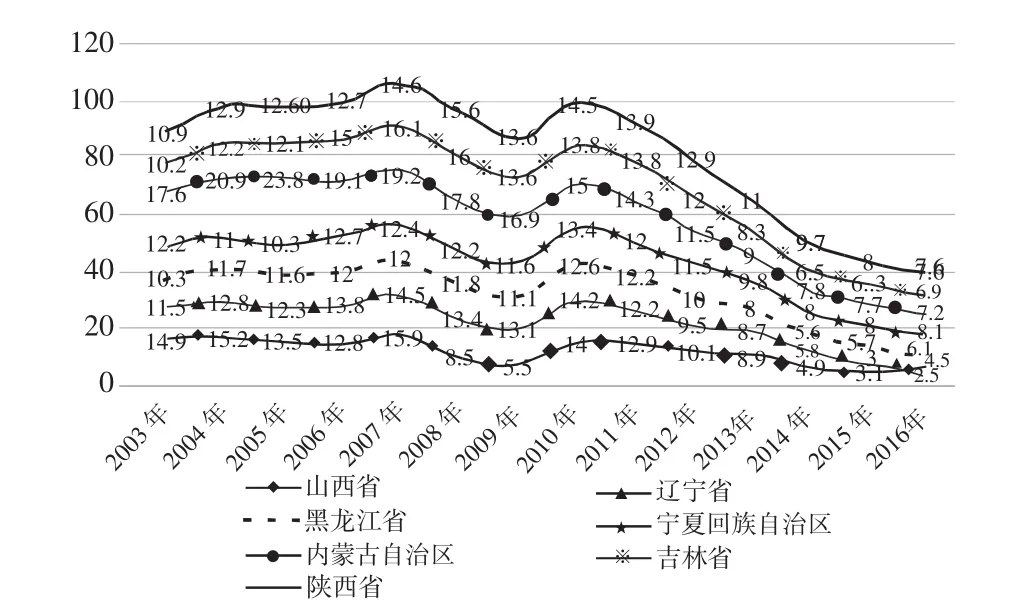

2003—2016年7个资源型省份GDP增长率的变化趋势见图1。可以发现,各省的GDP总量都呈不断增加趋势,但GDP增长率却呈现出先增加后降低的趋势,说明资源型地区的经济出现了从高速增长到增速变缓甚至停滞的现象。尤其是在2011年之后,7个资源型省份的GDP增速明显呈下降趋势。这可能是因为自2011年11月以来,能源产品价格整体大幅下滑,使得高度依赖资源产业的资源型地区的经济发展速度变缓甚至出现停滞现象。

图1 2003—2016年7个资源型省份GDP增长率的变化趋势

四、实证分析

(一)模型建立

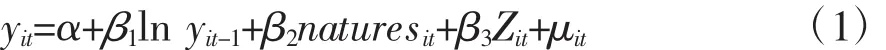

为了检验上文提出的假设1,本文建立了如下计量模型:

其中,yit表示人均GDP,ln yit-1表示滞后一期人均GDP的自然对数,Z为其他控制变量所组成的向量集,i对应于各个地级市的截面单位,t代表年份,α为常数项向量,β为系数向量,μ为随机扰动项。

(二)资源丰裕度与经济增长

本文使用统计软件Stata12.0对模型(1)进行了回归分析。LM检验结果认为,应该采用能反映个体特征的固定效用模型或者随机效应模型进行估计,而不用混合回归。另外,根据Hausman检验结果可见,模型(1)的p值均为0.000,说明应拒绝原假设,采用固定效应模型。经济增长与自然资源丰裕度的回归结果如表2所示。

表2 经济增长与自然资源丰裕度的回归结果

根据表 2,在第(1)至(4)列中,资源丰裕度对人均GDP有显著的负作用,说明存在“资源诅咒”效应。在第(2)列中,我们加入了物资资本投资变量,结果显示该变量对人均GDP增长有显著的正向作用。在第(3)和(4)列中,我们加入了另外两个影响经济增长的重要因素,结果发现人力资本、科技创新与经济增长均显著正相关,同时资源丰裕度与经济增长仍存在负相关关系。表2的实证结果证明,这41个资源型城市存在“资源诅咒”效应,

为了检验上述回归结果的可靠性,本文借鉴王柏杰和郭鑫(2017)[30]度量自然资源丰裕度的方法,用资源禀赋系数代替原有的度量指标重新进行检验,结果如表2中的第(5)至(8)列所示,可见“资源诅咒”命题仍旧成立,说明原有结论比较稳健。但是,可能是因为指标选取的不同,与原有的实证结果相比,资源丰裕度系数的绝对值较小。

(三)政企合谋与“资源诅咒”

模型(1)的实证结果证明了假设1的成立,说明资源型城市存在“资源诅咒”现象。进一步,本文将分析政企合谋与“资源诅咒”的关系。借鉴姚予龙等(2011)[31]的研究,本文用地区能源资源禀赋与第二产业产值的比值来计算资源型城市的资源诅咒系数。地区能源资源禀赋用一次能源生产量来度量,所以资源诅咒系数具体可以表示为各地区一次能源生产量占所有地区一次能源生产量的比重与各地区第二产业产值占所有地区第二产业产值的比重的比值,具体公式为:

上式中,ρ表示资源诅咒系数,Ei表示城市i的一次能源生产量,n表示城市数量;SIi表示城市的第二产业产值。其中,一次能源生产量=原煤产量*0.714t/t+原油产量*1.43t/t+天然气产量*1.33P/1000m3。如果该城市的一次能源生产量占所有城市一次能源生产量的比重大于其第二产业产值占所有城市第二产业产值的比重,那么该城市的资源优势就没有转化为经济优势,说明其遭受了“资源诅咒”。资源诅咒系数越大,表示该城市遭受的“资源诅咒”就越严重。

为检验假设2,本文以资源诅咒系数为因变量,以政企合谋为自变量,并选取物质资本投资、人力资本、科技创新为控制变量,设置的具体模型为:

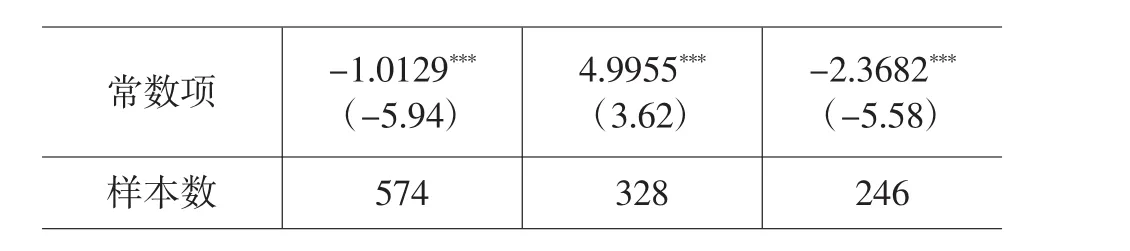

由前文分析可知,41个资源型城市存在“资源诅咒”效应,因此本文仍用41个资源型城市2003—2016的面板数据来分析。本文利用计量软件Stata12.0对模型(2)进行回归分析,首先进行了LM检验和Hausman检验,结果显示应选取固定效应模型,具体的回归结果见表3。

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平下拒绝变量的原假设,括号内为T值

根据表3,本文得出了三个结论。第一,政企合谋与资源诅咒系数在5%的水平下显著正相关,说明资源型城市存在政企合谋的可能性越大,“资源诅咒”就越严重。第二,以2010年为分界点分别进行回归分析的结果显示,无论是在资源价格下降前还是在资源价格下降后,资源型城市的政企合谋与资源诅咒系数均是正相关关系。但在资源价格下降之后,政企合谋变量系数的绝对值变大,说明相比于资源价格下降前,资源价格下降后的政企合谋对资源诅咒的影响程度更大。第三,人力资本和科技创新两个控制变量的系数均为负,说明这两个变量抑制了地区的资源诅咒;物质资本投资的系数为正,说明物质资本投资越多,地区资源诅咒就越严重,这主要是因为资源型城市的经济增长主要依赖于资源型产业,且物质资本投资大部分集中在采掘业,因此投资增加必然会带来资源诅咒程度的增加。

五、结论与建议

本文利用具有代表性的41个资源型城市2003—2016年的面板数据,实证分析了资源型城市的资源丰裕度与经济增长之间的关系。进一步,本文引入了政企合谋变量,探索了资源型城市的政企合谋与“资源诅咒”的关系。研究发现:第一,资源丰裕度与经济增长呈负相关关系,即“资源诅咒”命题成立;第二,政企合谋与资源诅咒系数呈显著正相关关系,即资源型城市存在政企合谋的可能性越大,“资源诅咒”现象就越严重。

本文研究结论对资源型地区避免“资源诅咒”、实现转型发展具有一定的启发意义。一方面,要健全市场机制,使市场在资源配置中起决定性作用,减少政府干预;另一方面,要改革现有的绩效考核机制,消除政企合谋的制度基础。同时,要重视投资、人力资本、科技创新等促进经济增长的其他因素。