浅析气候变化对邢台冬小麦适播期的影响

张 杰 赵玉冰 王小娟 梁春旺

(邢台市气象局 河北 邢台 054000)

气候的变化势必会引起农业气候资源的改变,进而对农作物的物候期、生长发育等产生重大的影响[1~4]。邢台市位于河北省中南部,太行山脉南段东麓,华北平原中部。年平均气温在12℃~14℃,是华北平原典型的一年两熟制度的农业主产区。农业作物以小麦、玉米、棉花为主,是全国优质粮和棉花生产基地。本文研究的冬小麦是邢台市主要粮食作物,种植广泛,常年种植面积520万亩以上,在全年粮食生产中占有重要位置[5~6]。随着邢台的气候改变,其农业气候资源亦随之变化[7~10],目前针对此类研究尚不多见。本文以冬小麦为背景,研究了邢台地区气候变化对作物适播期的影响,可以为邢台地区农业作物种植耕作布局的科学制定提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 资料来源。观测数据来源于河北省气象信息中心,采用邢台地区南宫农气站(国家级)和内丘农气站(省级)1981~2015年作物发育期观测数据平均值为邢台地区的物候观测数据,以两站1981~2015年逐日气温(含最高气温和最低气温)、逐日降水量、逐日风速、逐日日照时数等气象数据平均值为气象要素值。

1.2 研究方法

1.2.1 冬小麦适播期的计算。以积温指标法为参考进行计算[11],由于冬小麦冬前达到壮苗的标准为主茎叶生长5~6片,累积温度为495℃~570℃,因此,利用数据编程,完成南宫农气站和内丘农气站1981~2015年逐日气温时间序列的连续5日滑动降至0℃,再上滑累积温度至495℃~570℃的日序数,作为该年的适播期进行统计分析。

1.2.2 分析方法。运用趋势分析、皮尔逊(person)系数进行统计分析[12]。

2 结果与分析

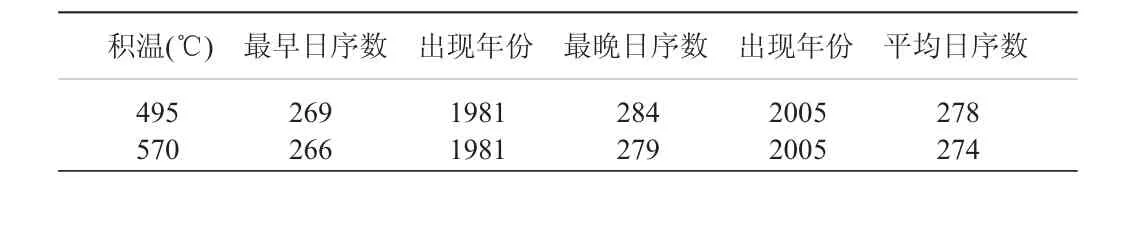

2.1 不同界限积温日序数统计。对冬前积温为495℃和570℃的日序数进行统计,详见表1。冬小麦适播期以495℃为积温下限的多年平均日序数为278,即10月5日,最早日序数为269,即9月26日,出现在1981年,最迟日序数为284,即10月11日,出现在2005年;冬小麦适播期以570℃为积温下限的多年平均日序数为274,即10月1日,最早日序数为266,即9月23日,出现在1981年,最迟日序数为279,即10月6日,出现在2005年。

表1 1981~2015不同界限积温日序数统计

2.2 不同界限积温日序数统计分析。对冬前积温为495℃和570℃的日序数进行线性趋势分析,详见图1和图2。根据图1可知,冬前积温为495℃的日序数呈上升趋势,即冬小麦适播期后延,后延趋势为0.759 d/10a,经person相关分析检验,后延趋势变化不明显,没有通过0.01的显著性检验。根据图2可知,冬前积温为570℃的日序数呈上升趋势,即冬小麦适播期后延,后延趋势为0.627 d/10a,经person相关分析检验,后延趋势变化也不明显,也没有通过0.01的显著性检验。

图1 1981~2015年冬前积温495℃的日序变化图

图2 1981~2015年冬前积温570℃的日序变化图

3 结论与讨论

以冬前积温495℃~570℃确定冬小麦适播期,邢台市冬小麦最佳适播期的多年平均日期在10月1~5日,35年来呈后延的趋势,但趋势变化不明显,因此,可以用该计算结果继续指导当前的农业生产,气候变化对该地冬小麦适播期的影响不大。

气候变化是不争事实,因为不同作物的敏感性不同,所以对其生长发育的影响亦不一致。本文通过研究邢台地区的冬小麦适播期积温变化,发现该地区冬小麦适播期随气候变化有一定的变化,但变化趋势不明显,当前冬小麦的农事生产依旧可以依据原有的经验模式进行。