网红与网红经济

——基于名人理论的评析

孙 婧, 王新新

(1. 上海财经大学 商学院,上海 200433;2. 上海晨冠乳业有限公司,上海 201499)

一、 引 言

“网红”是指互联网时代通过网络媒介出名的人,是当代社会的一种新型名人。网红的出现既丰富了名人理论的内涵,也拓展了其外延。随网红而来的“网红经济”也已经成为一种新的电子商务模式,它有可能颠覆以往依靠不断增加新投入来刺激经济增长的传统思路(刘英团,2017)。网红经济本质上是一种商业模式,是一种有目的性、有针对性的精准营销方式,主要是指网红自身或者网红背后的操控者利用其公众影响力和知名度,采取一定的变现渠道来获取经济利益,其范围可以延伸至以网红为核心的整个产业链条(赵茹和张楠,2016)。正因为网红和网红经济是一种全新的、具有中国特色的经济和社会现象,所以国内外学者对其研究还比较少,仅有的研究多集中于现象的描述与现状的调查。

本文在名人理论的视角下结合国内外相关研究对网红和网红经济进行评述,分析了网红和网红经济出现与发展的原因,并探讨了网红和网红经济的本质。名人是指因其知名度而被熟知的人(Boorstin,1987),他们/她们可能通过各种方式获得“知名度”。在互联网技术飞速发展的今天,网络成为人们获取“知名度”的一个崭新而重要的途径,网络为普通人提供了一个前所未有的进入名人世界的机会,网红是其中的典型代表,他们/她们通过新的媒介技术自行制造知名度(Turner,2006)。网红诞生于20世纪末期,迄今已经发展到第三代网红,第三代网红具有更强的流量变现能力,并催生了网红经济这种移动互联网时代的新兴经济形态和营销现象。网红作为一种新型名人,是在互联网技术发展、社会空间拓展和新自由主义思想兴起的背景下出现并快速发展的,从网红出现的载体来看,网红是一种媒介现象,而从网红和随之而来的网红经济所产生的名人效应、社会影响力和经济价值来看,其更是一种经济和社会现象。

本文运用名人理论对网红和网红经济进行分析,既为网红和网红经济的研究找到了一个重要的理论视角,也拓展了名人理论在现当代的发展空间。首先,本文为网红和网红经济提供了较为系统的分析框架,从而为未来的理论和实证研究奠定了基础;其次,本文结合社会学和经济学两种分析视角,可以帮助研究者拓宽研究思路;最后,本文提出的研究展望可以帮助研究者发现有价值的研究主题和研究方向。

二、 网红发展史与网红经济的内涵

网红泛指在互联网上因现实生活或网络生活中的某件事或某个行为而引发众多网民关注的人或物(蔡晓璐,2016),其从20世纪末21世纪初就出现,而网红经济则是在2015年淘宝召开的“网红现象研讨会”中才被提出的一个新的“互联网经济形态”(徐劲亚等,2016)。由于网红经济提出的时间较短,且是从业界发端起来,因此学术界对其还没有较为统一的界定。目前对于网红和网红经济的研究较实践而言发展相对缓慢,以下就通过已有文献回顾网红的发展史,并从特点、出现原因和商业模式等方面分析网红经济的内涵。

(一)网红发展史

我国最早的一批网红可以追溯到20世纪末期,一批网络写手们通过文字的形式进行个人形象传播,并在网络上走红,最后通过书籍出版和网络付费阅读的方式实现流量变现,媒体和学者们将此类人称为“网红1.0”(杨庆国和陈敬良,2012;郑文聪,2016);2005年前后,网络上出现了一批通过噱头和“审丑”的网红们,他们以“图片+文字”的方式通过网络炒作并在网络社区上出名,这部分人被称为“网红2.0”(杨庆国和陈敬良,2012);从2008年以后开始各领域的达人们纷纷以“视频+图片+文字+直播”形式在微博和微信等平台上进行自我展示,“网红3.0”出现,第3代网红有着更加丰富的变现方式,并呈现出产业化和商业化的发展模式(见表1),这是其区别于前两代网红的典型特征(杨庆国和陈敬良,2012;Turner,2014;孙妤,2016)。

表1 三代网红的出现及其特征

三代网红的发展史其实也就是互联网技术发展的缩影。在互联网技术的推动下网红1.0与2.0和网红3.0在流量变现方式上表现出了很大的区别,网红1.0和2.0主要是停留在人气、知名度和热点事件之上,变现方式匮乏而单一;然而,网红3.0则是在移动支付技术成熟与社交平台和交易平台实现无缝对接的背景下可实现多元化的粉丝与热度变现方式。因此,网红3.0是在万物互联时代有着全新规则与标准的新产物,是具有变现能力和巨大商机的“互联网经济新形态”,阿里巴巴集团CEO张勇在第二届世界互联网大会上亲自为淘宝“网红经济”代言,力挺“网红经济” (杨庆国和陈敬良,2012;海纳百川,2016)。

(二)网红经济内涵

虽然上文提及网红是具有变现能力和巨大商机的“互联网经济新形态”,“网红经济”这个词也应运而生,但从人类社会经济发展类型来看,例如农业经济、工业经济和信息经济等,这些时代的社会经济主体都具有提供产品并完成价值交换的能力,其一般都是某一个时期或者某一个地区的主要产品的生产与交换方式(Pine Ⅱ和Gilmor,1998)。而“网红经济”尚不具有这样的基本特征,一方面其不生产产品,另一方面其更不能独立实现价值的交换,不能够被称为一种人类经济发展类型。网红经济本质上其实只是一种商业模式,是一种有目的性、有针对性的精准营销方式(赵茹和张楠,2016)。

网红经济之所以能在最近两年出现并快速、蓬勃发展,微博CEO王高飞认为其主要原因在于移动互联网社交平台的快速发展,好的内容创作者通过社交传播平台,有机会低成本获得规模化的精准粉丝;泛娱乐化的消费方式正越来越成为我们整个社会销售的中坚力量;现实社会中购买力的提升,以及消费升级带来的商业化红利,而且越来越多的年轻人正钟情于个性化的消费方式,网红就成为分配个性化社会标签的重要方式。网红经济的出现改变了很多行业的生态链,网红们借助移动互联网的优势,直接跳过传统的造星培养模式,以及漫长的培养时间,迅速碾压传统的成名与吸金机制(李原,2016)。由此看出,实际上网红经济可以被看成是粉丝经济的升级版,具体而言网红经济是粉丝经济中以偶像为核心的明星经济的升级版(蔡骐,2015)。首先二者具有一些相同的特点:网红经济的核心“网红”与粉丝经济中的核心“偶像”都是名人,当然粉丝经济中核心偶像也可能是“品牌”;无论是网红经济还是粉丝经济实际上都是一种情感经济(Jenkins,2006),消费者会将对网红和偶像的喜爱之情商品化,将情感转化成为商品,粉丝本质上追求的是一种精神与情感方面的诉求(李文明和吕福玉,2014);两种经济中的粉丝不再是被动的消费者,而在消费过程中有更大的主动权,他们能够与名人进行实时互动,甚至直接接触。但网红经济较粉丝经济又有一些区别,主要区别在于网红经济的核心是通过网络出名的新型名人,消费者的信任和消费都是“由人及物”的过程;网红经济中出现了一些粉丝经济中不曾有的商品销售方式,比如网红订制产品,以女装网红为例,由于他们很多是时尚界人士,因此他们对于服饰流行趋势有着更新更快的咨询,他们会对一些大牌进行改款,并与粉丝互动、反馈并发布新品,对于那些粉丝反映良好的产品进行委托打版、备货、上架、下单和配送,最终将网红同款送至粉丝手中(丁毓,2016);网红经济中粉丝对于网红的情感寄托,较粉丝经济更多地表现出了个性化的特点,不同的网红会由于其个性、年龄、兴趣爱好和品位等不同聚集一大群有鲜明个性特点的粉丝,比如张大奕主打个性牌,无论是微博言论还是网店商品都展现出了她直率的个性;而赵大喜则主打亲民牌,她更愿意去与粉丝分享自己的家庭生活,甚至经常会与粉丝进行线下互动。

从网红经济的商业模式的发展过程来看,一般遵循这样的逻辑:首先,通过微博认证行业达人的博主,通过在网上直播自己的日常,分享自己在某一领域的经验的方式积累大量的粉丝;然后,根据自己的专长开设了相关的网络店铺;最后,这些网红们将粉丝流量变成了实在的销售业绩,这时微博和网店成为共同吸引和维护粉丝与消费者的平台。与传统的电商相比较(见图1),网红电商具有店铺流量大、流量获取成本相对低、消费者(粉丝)忠诚度高、低库存率、选款能力强和市场反应迅速的特点,其中高忠诚度消费者(粉丝)和高店铺流量是其中最关键的两个因素,也是网红电商最鲜明的特点和良好销售业绩的保证。但在网红经济蓬勃发展的背后也存在一定的隐忧,例如品牌脆弱、过度依赖网红个人、缺乏专业管理团队、供应链管控能力相对不足和模式容易被复制等问题。

图1 网红的商业模式逻辑

综上所述,狭义的网红经济是一种互联网环境下的精准营销模式;而广义的网红经济则包括了网红孵化、服务、平台、变现及变现模式涉及的全产业链及其相关因素,这些环节上所开展的一切经济活动和市场行为都可以称为网红经济。尽管“网红经济”其实并不是与工业经济、农业经济相等同的社会经济形态,但不可否认的是,网红经济的出现正悄然改变着娱乐业、文化业和制造业等许多行业的生态链。

三、 名人理论与新型名人

(一)名人理论及其内涵与发展

“名人”最早出现于19世纪民主文化和公共领域的话语实践以及文化产业和大众受众兴起的过程中(Marshall,1997),Gamson(1994)认为“名人”的出现应该归结于好莱坞早期的制片厂制度,引入名人是制片厂的促销手段,是用于与其他制片厂的作品相区隔的方式。世界上第一个名人是美国早期电影演员Mary Pickford,他在1916年6月24日与Adolph Zukor创办的电影公司签订了一份价值百万美元的电影合约,从那一刻起诞生了真正意义上的“名人”,Mary Pickford也成为了世界上第一个“名人”(Schickel,1985)。至此,名人开始广泛出现在电影电视领域,并逐渐扩展到了体育、文艺、文学甚至是社会其他领域。1961年Boorstin在美国文化的批判性研究中提出,名人是指因其知名度而被熟知的人,这成为被引用的最多并被普遍认可的名人的定义。Boorstin在其研究中批判了当代美国文化存在根本上的不真实性,他认为美国文化被所谓“虚假事件”的媒体呈现所日益控制,名人就是由媒介打造的人物性虚假事件。Boorstin的定义虽然被广泛引用,并具有很强的普适性,但却具有一定的贬损性。之后,学者们在名人定义中继续补充强调了名人的个体性,认为名人是那些具备一定内在特质,或具备技能性、真实性、明星力或超凡个人魅力的个体(Rojek,2001)。

名人能够被生产、消费、敬仰和崇拜(Cashmore和Parker,2003)。名人理论的内涵从第一个名人诞生之初开始就一直发生着变化,唯一不变的是资本转化的能力、方式和对商品价值的影响。首先,名人的出现使得原有的、合理的“按劳分配”关系在相关领域开始失效,“名人”这一身份本身从所付出的努力和内在的衡量尺度中单独脱离出来为名人本身带来经济回报,名人身份成为一种符号资本,并具备转换成其他资本的能力。其次,名人身份转换成其他资本的能力主要在吸引社会和消费者的注意力上,因此“吸引”成为了产生各种商业价值的基础,也是名人经济价值的集中体现。名人的经济价值有诸多表现,名人产品、名人广告、文化市场、体育市场和媒体市场等都与名人密切相关(张雷,2002)。“注意力的获取能力”就是名人价值转换的衡量标志,名人也就成为了“获取注意力”的载体,同时名人也是一种观众聚集机制,这种机制对于商业化流行文化的生产至关重要(Collins,2007),无论是作为能力体现还是作用机制,名人经济价值最终必须体现在“观众”上。最后,名人不仅能够通过为自己创造观众和市场带来经济效益,也能通过其对观众注意力的获取为相关商品带来更高的认知度与价值体现,例如传统名人代言产品便是最基本的方式,名人将个人品牌通过授权用于某些产品品牌或企业品牌,构成“名人品牌—产品品牌”的联合品牌,名人代言改变了原产品的品牌信用度,从而影响了消费者的选择以及选择成本,最终实现了代言品牌的市场与经济效益(曹琳和孙曰瑶,2011)。

同时,名人理论在社会、经济、文化和技术的不断发展下,其内涵正在为适应这些变化不断丰富和发展。例如,名人的“生产”过程的变化,随着名人影响力的与日俱增,社会对于名人的价值的挖掘不断深入,这时名人形象需要更加专业的塑造,正如Gamson(1994)所说由身体、技能和心理构成的名人个体只是名人形象的基础,完美名人形象的打造还需要通过名人产业的参与共创。随着经济全球化的发展,名人产业得到了井喷式发展,全球化为媒介和娱乐行业带来两大趋势:大型媒体集团的垄断性和集团内业务的聚合性。垄断和聚合的结果是相同内容需要通过不同的媒介平台进行输出,在这种垂直整合的情况下,“名人”是非常有效的、甚至是最好的跨媒介连接方式,可以帮助媒介产品实现在不同媒介形式和输出系统之间的流程转移。比如体育产业需要大量的体育明星将观众引入不同的消费制度下。另外,技术的革命使名人走向了“平民化”,在传统的名人概念之下,媒介集团是名人知名度的打造主体,他们控制着普通人进入名人世界的入口。然而,随着媒介技术的变革,普通人早已冲破了媒介集团控制的名人世界,名人现象已经成为一种普遍性的社会现象,名人不再局限于那些具备一定内在特质,或具备技能性、明星力或超凡个人魅力的个体(Rojek,2001),名人的生产也不再被大众传媒渠道所垄断。正如波普艺术的倡导者和领袖Andy Warhol在1966年预测的一样“未来每个人都能出名15分钟”,名人理论发展至今已经成为了一个普遍的社会现象(Membery,1998)。

未来,名人理论必将在社会的进步历程中继续发生着变化。随着经济、文化和技术的发展,其生产方式、消费方式和注意力吸引方式正在发生着变化,传统名人内涵既需要强调个人主体能力在其身份建构过程中的有用性,也有必要纳入更多的建构层面,包括媒介、公众和名人产业等(Driessens,2010)。Gamson(2011)在名人成为一种普遍现象的背景下将名人进行了进一步划分,他认为现当代的名人可以分为传统名人、真实名人和网络名人。与传统名人相比较,真实名人和网络名人可以被称为新型名人。

(二)网络时代下的新型名人

Andy Warhol在1966年指出“未来每个人都能出名15分钟”之后他又说“每个人都可能在15分钟内出名”,当代音乐家Momus在1991年补充到“未来,每个人都会对15个人出名”。正如两位所说,“名人”进入21世纪以来随着媒体传播方式的不断更新已经进入了平民世界,相继出现了以下几种新型名人(见表2),分别是一次性名人、微名人和自名人。无论是从名人的生产方式还是展示方式来看,在我国出现的网红都属于“自名人”的范畴。与国外多种新型名人共存的状态不同,从我国的情况来看,作为“自名人”的网红是我国最主要的新型名人,这也是本研究的主要对象。

欧美国家这些种类繁多的新型名人,特别是网络时代产生的新型名人更多依靠商家赞助、广告、参加公关活动以及分享品牌股权来获得经济收益。由此可以看出,这些新型名人与广告主或品牌方之间的关系是相对独立的,主要依靠“名人品牌—产品品牌”的方式来实现价值的转变。而在中国,巨大人口基数为网红的价值转移和资本变现提供了更加丰富的方式,除了赞助和代言等方式以外还有依靠粉丝打赏、付费和电商三种方式。其中网红成为电商通过网络售卖相关商品成为了网红经济现象发展的一个相对高级阶段,也是我国的一个特殊经济现象,这时网红的身份不仅仅是新型名人更是一个个体创业者,其与销售的产品品牌融为一体而存在,具有生产者和消费者的双重身份。网红电商目前在中国得到迅猛发展,具体表现在:从2015年到2016年网红电商店铺销售规模翻倍;以女装为主的产品销售迅速向其他生活消费领域扩张;新浪微博作为中国最大的社交平台之一宣布推出网红电商平台;淘宝专门为网红开设IFASHION平台;预计的电商网红价值将逐年攀升。

表2 现当代主要的新型名人类型及其特点

四、 网红出现的影响因素分析

网红的出现固然是因为媒介资源的可得性增强,但若仅将其流行归因于技术层面则有失偏颇,它们是多种综合因素共同作用的结果,根据已有研究将从技术层面、社会层面和个人层面对其进行分析。

(一)技术发展为网红的产生提供了硬件支持

从技术层面来讲,移动互联网为网红的产生提供了硬件支持。2010年后,移动互联网在我国形成了飞速增长的态势,随着网络基础设施水平的提升,各种社交APP的层出不穷,视频和直播等表达性技术手段成为可能。此时,再现性媒介①约翰•菲斯克(John Fiske)在《传播学研究概论》(Introduction to Communication Studies)(1982)一书中将媒介分为三类,包括表演性媒介和再现性媒介。再现性媒介(representational media)是指在一定文化或美学的基础上创造出的“文本”,诸如书籍、绘画、照片等,这些“文本”是传播者的作品,并独立于传播者。再现性媒介,是在一定文化或美学的基础上创造出的“文本”,诸如书籍、绘画、照片等,这些“文本”是传播者的作品,并独立于传播者。的代表,如电视、电影等,不再能够为我们的文化需求继续生产出深层结构产品。而相较于再现媒介,Marshall(2010)认为以网络为代表的社会化媒体是一种表演性媒介,这种媒介上的自我表达不同于以往再现媒介所启用的方式,其科技的可见性确保任何用户都有一类观众,这些观众就是公众的构成。表演性媒介带来了一种新的“表现文化”,取代了之前的再现文化体系,在这种文化中,个人不仅把自我的公众呈现作为自我知名度的生产方式,而且还抓住了控制这一生产过程的机会。

(二)社会空间的拓展为网红的产生提供了实现途径

从社会层面来讲,社会公共空间的拓展打破了媒介的垄断,为网红出现提供了实现途径。在再现媒体时代,社会公共空间很大程度上是集权式控制甚至是操纵式控制,普通人要进入公共空间是很困难的。然而,在社会化媒体时代,在表现文化的情境下,公共空间得到了极大的拓展,Turner(2014)将这种公共空间的变化称为“通俗化转折”。在公共空间得到极大拓展的情况下两种趋势更是增加了我们对于媒介垄断局面可能发生改变的乐观态度,一是媒介的解放,特别是媒介生产场所的大量增加和非传统性媒介内容输出系统的加强,使得成名的机会已经超出了精英阶层而成为更广泛的全体人民可实现的预期;二是个人作为媒介产物消费者角色的解放,现在名人生产过程的权利关系发生了变化,消费者的角色被加强,公众对于成名过程的控制权增加了。媒介行业虽然生产制造了名人并将其置于货架之上供消费者购买和消费,但最终需要顾客对名人商品进行挑选和筛检,也只有顾客才能决定他们是否会星途闪耀及恒久(Alberoni,1972)。另外从社会层面来讲,对名人符号的狂热消费是人们进行社群缺失的补偿方式之一。在这一消费过程中,人们不断对那些满足个人需求的、特定的名人进行关系投资。事实上,人们正是在使用名人作为一种构建新维度社群关系的方式。

(三)新自由主义的兴起为网红的出现提供了原动力

从个人层面来讲,新自由主义的兴起为网红的出现提供了原动力。在新自由主义影响下个人将自己打扮成多元价值的维护者,因为它所推崇的市场鼓励了个人的自我选择(Jones,2012),目前网络传播中各种类型的社交媒体都鼓励个人通过各种方式进行自我展示和推广,从而实现博取观众眼球,争取注意力的目的。而在这些媒体的鼓励之下,现代人对于声誉的渴望成为了一种完美的合理性冲动(Braudy,1986)。其主要表现在三方面:第一,成名不仅提供了媒介上的高度可见性,而且还会对自我缺陷进行修饰,使自我呈现完美化;第二,成名是对个人的自我证明,这种自我求证的欲望由来已久,媒介为人们提供了站在舞台上自我表演的奇幻感,这种奇幻能让人产生自我现实身份的逃离,也能帮助人们跳出布迪厄所谓的社会区隔;第三,成名还可以实现资本形式的转换(Gabler,1998)。Marwick(2013)发现网络名人们乐于展示个人品位,渴望参与时尚,但却没有体制内媒介机构或主流媒体能够为她们提供机会,因此她们便通过社交网络进行自我展示,尽管最初的展示具有一定的冒险性。当这些具有冒险性的品味展示受到足够多观众认可后,也就是在“参与性文化”的影响下(Jenkins,2006),网红通过个人展示和与观众的互动使其拥有了“文化资本”,并进一步将文化资本转变为经济资本。因此,名人不再是一种遥不可及的状态,而越来越可能成为一种职业选择。

五、 网红与网红经济的本质

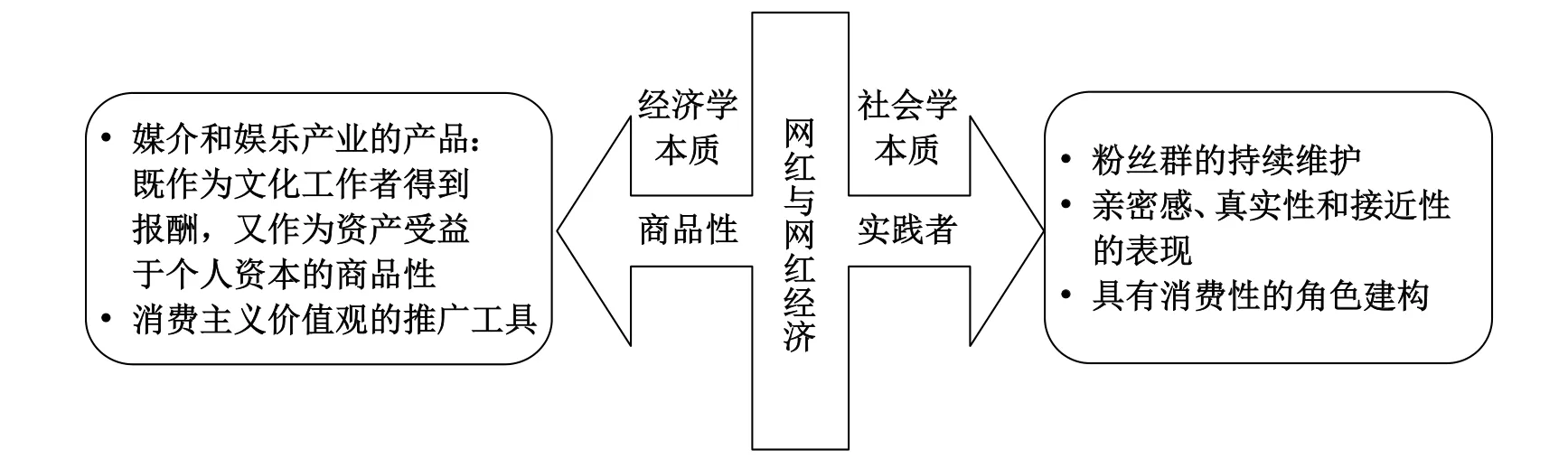

网红是那些在互联网上引起大量关注的“人”,这部分人随着其粉丝数量的增加,小群体的关注逐渐演变成社会范围内的大面积关注,大量网红的出现也使其成为了一种社会现象。同时,前文已经提及,网红们可以通过例如广告植入、品牌代言、进入演艺圈、粉丝打赏和产品销售等方式进行流量变现,其中通过自建网上店铺实现自有产品销售而变现的电商是其中一种典型的代表,这是目前发展最为成熟经济规模最大的一种变现模式。由此看来,网红在不断发展过程中已经从单纯的“人”发展成为一种社会现象和经济现象,下面就对网红的社会学和经济学本质进行分析(见图2)。

图2 网红与网红经济的本质

(一)社会学本质分析

从社会学角度,不同类型的名人具备相同的社会实践者本质。传统意义的名人是一个名词,是一种二分法的个人特质:一个人要么是名人,要么不是。与传统名人的静态名词属性不同,Marwick和Boyd(2011)认为,我们应将新型名人看做一种习得的行为,而不是一种与生俱来的特性。网红是一种有机的、变化的表演性实践,而不是一系列内在的个人特征或外部标签,这一实践主要包括三个部分:粉丝群的持续维护;亲密感、真实性和接近性的表现;具有消费性的角色建构,同时这三点也是网红经济得以出现的社会学基础。

现在,名人已经被越来越多的人所实践:观众被看成是粉丝群体;知名度通过持续的粉丝管理得以维持;自我呈现被小心翼翼的建构,从而用于他人消费。网红正是这样一种思想状态和一系列操作行为下的结果。他们将知名度作为自己的发展目标,通过社会化媒体维持和扩大自己的观众群;他们将朋友或关注者看成是自己的粉丝群体;运用多种相关技术对粉丝进行管理,得以积攒自己的知名度;看似随意实则策略性地呈现并建构出易于他人消费的自我形象。随着网红对传统名人生产模式的使用日益熟练,他们最终也会走向他们曾经宣称要改变的那种遥不可及的名人形式。名人已经从一种精英性和神奇性的状态成为一种几乎是日常生活的合理期望。

(二)经济学本质分析

首先,网红是媒介和娱乐产业的产品。名人是媒介集团实现内容跨平台流转的工具性商品,网红也已经或正在成为这样一种工具性商品。既然作为一种商品,网红的制造必然是出于利益目的,这种利益从目前的情况来看主要是个人利益,其实现主要通过两种途径:

第一,作为文化工作者,得到劳动报酬,如直播平台的签约网红主播,他们既能获得平台支付的工资报酬,还能获得观众的打赏分成。

第二,作为一种金融资产,通过商业化从中受益。网红将自己的公众形象作为商业资产进行培育和打造,随着知名度的扩散,其营利能力也相应提高,这一点在视频网红Papi酱的案例中体现得淋漓尽致。2016年2月Papi酱凭借原创搞笑短视频走红网络,随着影响力的急速扩散,先后获得真格基金和罗辑思维等共计1 200万元的融资,随后又将首次贴片广告拍出2 200万天价,并且先后代言了奢侈钟表品牌积家和运动品牌New Balance。所以,网红和名人一样在相同的商品属性本质下,其生产目的是相同的,所不同的只是名人本身在其中的角色和地位。在大众传媒对应的媒体奇观时代,名人是被制造和掌控的对象;而社会化媒体语境中,网红则是自发地利用媒体制造了一种新的个人奇观。

其次,网红与后现代主义社会中的商品消费之间存在密切联系。与名人一样,网红在个人主义、消费主义、民主化资本主义意识形态中发挥着主要功能。他们都可以作为消费主义价值观的推广工具,媒介文本经常把名人塑造为消费行为和消费理想的典型。一方面,他们将名人的商品消费情境刻画出强烈的奇观性和高昂性。另一方面又通过一些具体的消费行为细节建构出名人的日常生活场景,即制造与普通消费者之间的相似性。网红则是通过自己的媒介文本完成“景观化”和“相似性”两方面的表现过程,甚至达到比传统名人更好的推广效果。原因在于,传统名人在媒介集团的推动下,一经成名,他们的生活便已经呈现出强烈的景观性,尽管事实上他们也作为普通人而存在,但观众在认知上已经倾向于前者,反而导致在“相似性”的营造上存在悖论(Dyer,2003)。因此,在构建相似性和获取观众信任方面,相比传统名人,网红反而具有先天的真实性优势。

当围绕网红出现的社会商品消费渐成规模,并且出现批量供应之后这种网络营销模式就被业界人士称为“网红经济”,网红经济是通过产品供应端来命名的,但其本质是粉丝消费及其参与性文化的盛行。粉丝消费最大的特点在于粉丝是一群“过度的消费者”(excessive consumer,Davis和McGinnis,2016),更是一群“完美的消费者”(consummate consumer,Yoshimoto,2005),与传统消费者相比较,粉丝消费者更加忠诚、更具仪式性、更加愿意分享并且经常形成社群消费;与传统消费行为相比较,粉丝消费行为表现出了冲动消费、过度消费和超常消费;与传统消费心理相比较,粉丝消费心理更加表现出强迫性和上瘾性的特征(刘伟和王新新,2011)。另外,粉丝消费的参与性更是网红经济的一大特征,早在20世纪70年代英国伯明翰大学文化研究中心的伯明翰学派在研究中就指出青年消费者在挪用和转变文化制成品方面表现得异常积极和富有创造性(杨玲,2011),如今网红经济为青年消费者提供了这样一个极具参与性文化的消费体验,在网红经济中大多数粉丝群体都是以青年为主,这些社群化的粉丝群体已经参与到了网红产品的设计、生产和消费的全过程中。

六、 结论与未来研究展望

网红作为一种新型名人,其生产方式、变现方式和内涵在不断发生着变化,其已经不仅仅是一种单纯的媒介现象,更是一种经济现象和社会现象,网红经济也在这样的背景下应运而生。网红经济保持着极快的发展速度,从最初开始于个别女性时尚服装领域到现在已经发展到了社会商品的各个领域,其已经从一种个别现象发展成为一种较为普遍性的网络营销现象,很多利益集团也开始“生产”网红,目前网红经济虽然不能改变社会的整体经济形态,但随着其越发普遍的存在,已经悄然改变了娱乐业、文化业和制造业等许多行业的生态链。过去网红经济中的网红兼顾了自我知名度制造、粉丝聚集、商品选择、制造与售卖等多重角色,未来随着网红经济的普遍化、产业化,网红将专业化地承担虚拟或真实形象的媒体展示,其他所有职能将由背后的团队去实现。

网红和网红经济的出现与发展从理论层面来看,其不仅拓宽了名人理论的内涵与外延,更改变了对传统名人经济的理解;从实践层面来看,网红已经成为了娱乐和媒介产业的产品,其甚至已经成为了消费主义价值观的推广工具,网红经济为传统的电商经济发展找到了新的突破口。由此可见,网红和网红经济已经成为了我国当前的一个热点经济现象,但是通过分析我们发现相关研究却相对滞后,特别缺乏一些理论层次较高、分析较为深入的研究。本研究在名人理论视角下通过文献述评的方式对网红进行了身份的定位,厘清了网红在我国的发展史,探讨了其与网红经济的本质与内涵,希望能够为与网红和网红经济相关的经济学和营销学的研究提供一定的借鉴。

综上所述,结合本文的逻辑,未来研究可能存在如下几个重要的方向。

1. 以网红现象为现实依据,进一步丰富名人理论。自从19世纪第一个名人诞生之后,名人作为一种现象逐渐成为了学者们研究的对象,继而形成了名人理论,相关研究者在对名人近百年的研究中都遵循着“从实践到理论”研究模式,特别是进入21世纪以后,新型名人的大量出现更使得名人理论得到了不断的丰富和发展,Gamson在2011年对现当代的名人进行了重新归类和解释,但我国网红和网红经济现象的出现再次对Gamson的观点提出了挑战,未来研究既需要进一步对网红这种新型名人的生产方式、特点和构成进行分析,不断丰富名人理论的内涵;又需要对以网红为代表的新型名人的变现方式、经济活动特点和商业模式进行研究,不断拓展名人理论的外延。

2. 网红个人网络品牌的塑造与营销机制的研究。个人品牌在近十年来受到了学术界前所未有的关注,究其主要原因就是社交媒体技术的发展和新自由主义的兴起(Khamis等,2017)。目前,我国网红实现资本变现的主要基础也是通过个人品牌的塑造来实现的,这也成为了网红经济出现的契机,网红线上个人品牌的塑造与传统名人线下的个人品牌塑造存在很大的区别,因此未来研究可以关注如下主题:虚拟空间中网红个人品牌的塑造过程;网红个人品牌塑造的影响因素研究;网红的生产与专业化发展;网红个人品牌塑造与传统名人个人品牌塑造的联系与区别。从营销机制的角度来看未来研究可以关注如下主题:网红电商的商业模式与营销策略研究;网红电商流量变现与粉丝聚集的冲突与促进;网红电商粉丝集群化或社区化研究。

3. 网红经济的理论问题研究。目前,网红经济是行业实践者所提出的一个全新概念,在学术界尚没有对其进行系统的分析。本文依据从实践到理论的论述路径对网红经济的内涵进行了简单的分析,从分析可以看出网红经济与粉丝经济等非正式的经济形式有着很多雷同之处,同时又表现出了其独特的特点。未来研究可以在本文研究的基础上,借助经济学、营销学和管理学等理论继续从网红经济的概念界定、类型划分、发展趋势以及与其他经济形式的关系和相关影响因素等方面进行系统的分析,推动网红经济的学理性研究发展。

4. 网红经济发展的现实性问题研究。在网红流量变现方式日益丰富和成熟的情况下,围绕网红产生的消费和经济活动成为了电子商务的一大热点,甚至成为了突破电子商务发展瓶颈的重要途径,但是网红经济尚处于萌芽期,在未来的发展过程中必将遇到很多问题和阻碍,这就为未来研究提供了契机。作为一个中国特有的网络经济现象,研究者可以从两方面对其进行研究,一是网红经济对我国电子商务发展作用研究,比如网红经济创新商务模式研究、网红经济与传统电子商务的比较研究、网红经济中的新营销手段与策略研究等;二是网红经济的可持续发展研究,比如网红经济发展困境研究、网红的成名时间与网红经济研究、粉丝的维持与网红经济研究等。

5. 网红与网红经济管理的法律法规研究。网红及其相关营利模式的出现不仅为我国电子商务发展打开了一条新的发展路径,而且形成了网红经济这样一种特殊的营销方式,目前网红经济正在从个别现象向规模化供给发展,那么从政府管理的角度出发如何既能够让这种新型电子商务营销模式健康快速发展又不至于出现“一管就死”的情况将成为相关学者和管理部门必须关注的一个问题。因此,未来研究者可以关注如下研究主题:网红经济背景下《网络交易管理办法》的适用性研究、建立健全促进网红经济发展的法律法规研究、网红网络行为的规定与管控研究、粉丝行为的管控与网红的连带责任研究、网红经济视角下粉丝社群的管控研究等。